- Как сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод

- В каких случаях нужен дренаж

- Открытая система

- Закрытая система

- Подъем участка

- Полезные советы

- Отвод дождевой и талой воды с участка, или Как организовать скрытую систему дренажа?

- Дрены

- Технология укладки

- Колодцы

- Насосы

- Обслуживание системы

- Дренаж без щебня

Как сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Подъем грунтовых вод часто приводит к подтоплению придомовой территории, сада или огорода. Избыток влаги способствует вымыванию почвы, вследствие чего проседает фундамент, разрушается дом. Постоянная сырость мешает развитию культурных растений, провоцирует рост лишайников, плесени.

Возникает вопрос, как осушить участок от грунтовых вод если воде некуда отходить? Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) сделать дренаж. Ряд мелиоративных работ на участке можно сделать своими руками, используя покупные материалы и подручные средства.

В каких случаях нужен дренаж

Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

- со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;

- ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;

- территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;

- увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;

- наполняется водой подвал или выгребная яма.

Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка. Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом.

Открытая система

Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

- Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.

- Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.

- Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля, до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

Закрытая система

Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

- Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.

- Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.

- Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.

- Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.

- Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.

- Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).

- Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).

- Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.

- Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

- Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.

- Снос старых построек (если таковые присутствуют).

- Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.

- Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.

- Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

Полезные советы

Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

- Каким материалом лучше подсыпать участок?

Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

- Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

- Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

- Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

- Обязательно ли делать дренажный колодец?

Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.

Отвод дождевой и талой воды с участка, или Как организовать скрытую систему дренажа?

Весенние паводки — серьезная проблема для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, нужна дренажная система

Есть два вида систем, отводящих воду с участка: открытая и закрытая. Открытая представляет собой сеть из бетонных, металлических или пластиковых лотков, проложенных поверх грунта. Она хорошо справляется с отводом стекающей с крыши дома дождевой воды (поэтому называется ливневой). Но чтобы избавить участок от паводковых вод, открытых каналов должно быть слишком много, и это отнимет у участка непозволительно много площади. Да и участок они, в общем-то, не украшают.

Закрытый дренаж — система погруженных в грунт перфорированных труб — не занимает полезное место и не портит ландшафт. Вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

Дрены

Основным компонентом закрытой дренажной системы являются дрены. Они могут быть керамическими, каменными и асбестоцементными. Но такие изделия критически дороги, поэтому применяются редко. В подавляющем количестве случаев участки осушают при помощи пластиковых труб. И их стоит рассмотреть подробно.

Итак, пластмассовая дрена — это гофрированная труба с отверстиями, через которые поступает вода. Гофрирование дает трубе возможность изгибаться на сложных участках рельефа и выдерживать давления грунта при сезонных подвижках. Диаметр предлагаемых рынком изделий составляет 50-200 мм.

Материалом для дрен служат полиэтилен низкого давления (ПНД), полиэтилен высокого давления (ПВД) и поливинилхлорид (ПВХ). Все они предназначены для закладки на глубину не более 2 м. Для дренажной системы дачного участка этого более чем достаточно. Существуют также двухслойные дрены (ПНД+ПВД) высокой прочности, которые можно погружать более чем на 5 м, но они разработаны для крупных магистралей.

Фасонные изделия, служащие для соединения дрен под разными углами, изготавливают из полипропилена — более крепкого, надежного и дорогого, чем вышеперечисленные, пластика. Перфорацию в изделиях такого рода не делают

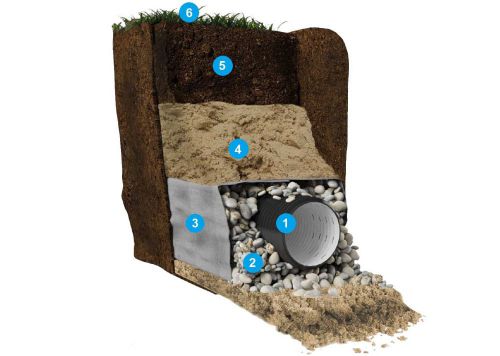

Технология укладки

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

Схема устройства системы дренажа

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования. Сегодня существует множество компаний, предлагающих услуги такого рода. Да, привлечение специалистов повлечет за собой определенные расходы, но в конечном итоге затраты себя оправдают.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

Этапы устройства системы дренажа

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб

Производят колодцы из армированного бетона и пластика. Разумеется, первые долговечнее вторых. Есть также разница в обслуживании. Колодцы нужно чистить как минимум раз в год, и в случае с пластиковыми колодцами, диаметр которых составляет обычно 31,5-60 см, пользуются черпаками или ставят грязевой насос. Бетонные же колодцы (70-100 см) позволяют спуститься внутрь и провести максимально качественную ассенизацию.

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Насосы

Дренажные насосы нужны тогда, когда воду в системе нужно поднять выше ее естественного уровня. Например, дренаж проходит на глубине 80 см, а сточная канава — на глубине 50 см.

При выборе насоса исходят из того, что объем перекачиваемых сточных вод составляет от 40 до 200 л в час на 100 м² площади. Но это — минимальные цифры, не учитывающие неизбежные «форс-мажоры», например, ливневые дожди, которые будут перенасыщать почву влагой. Так что разумно будет приобрести насос мощнее необходимого в два, а то и в три раза.

Что же касается напора, его определяют исходя из расстояния от зеркала воды до верхней точки ее подачи. Потери напора по упрощенной формуле можно рассчитать так: каждые 10 м трубы означают минус 1 м напора.

Обслуживание системы

Огромным плюсом скрытой дренажной системы является то, что на зиму из нее не нужно сливать воду. Ведь ее уровень в трубах редко поднимается выше 1-2 см. Остальной объем занимает воздух, который не позволит трубе разорваться, даже если жидкость замерзнет. Да и рыхлый объемный фильтр работает как естественный теплоизолятор. Единственное, что следует сделать до наступления холодов — достать из колодца насосы, и то только в том случае, если шахта не утеплена. Вернуть насосы на место нужно до весенних паводков, самое позднее — в середине марта.

И все же нельзя сказать, что скрытая дренажная система в принципе не требует ухода. Раз в 10-15 лет ее необходимо промывать. Очевидно, что каждая дрена для этого должна быть доступна с двух концов. Одним из них является ближайший колодец. А другим — выпуск, который нужно предусмотреть еще на стадии монтажа. Для вывода труб на поверхность разработаны специальные фасонные элементы, которые в «нерабочее» время закрывают заглушками, чтобы защитить систему от мусора извне.

Промывка труб осуществляется при помощи насоса, который подключают поочередно к обоим концам дрены, прогоняя воду в двух направлениях.

Дренаж без щебня

Существуют готовые к укладке дренажные системы, заметно упрощающие работы по осушению участка. Так, модули SoftRock состоят из перфорированной гибкой трубы, которая погружена в пенополистирольную засыпку. Как утверждают производители, она эффективнее традиционного щебня на 30–50 %. Для защиты от заиливания труба обернута в геотекстиль.

Длина модулей составляет 3 м, а внутренний диаметр может быть равен 110, 160 или 200 мм. Система предназначена для укладки в грунт на глубину до 2,5 м. Прогнозируемый срок ее службы — порядка 100 лет.