Виды питомников, основные хозяйственные отделения питомника

Наиболее эффективный и распространенный способ создания искусственных насаждений – посадка. Посадочный материал для искусственного выращивания лесных насаждений и озеленения городов выращивают в питомниках.

Питомником называют предприятие, земельный участок, на котором выращивают различный посадочный материал древесных и кустарниковых пород: сеянцы, саженцы, черенковые саженцы, создают маточные плантации для заготовки черенков и др.

По целевому назначению питомники подразделяют на лесные, озеленительные (декоративные) и плодово-ягодные.

В лесных питомниках выращивают преимущественно сеянцы и саженцы древесных и кустарниковых пород для лесокультурных целей; в декоративных – главным образом укрупненные саженцы для озеленительных работ в городах и озеленения других объектов, в плодово-ягодных – посадочный материал для закладки плодовых садов и ягодников.

По продолжительности действия различают временные и постоянные питомники. Временные лесные питомники закладывают сроком до 5 лет, как правило, с целью выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород для облесения расположенных в непосредственной близости к ним лесокультурных площадей. Размеры таких питомников не превышают 1 га.

Постоянные лесные питомники организуют на период более 5 лет для ежегодного выращивания посадочного материала. По размерам их разделяют на мелкие (до 5 га), средние (5-15 га) и крупные (более 15 га).

Постоянные лесные питомники, имеющие площадь 25 га и более, называются базисными. Они обеспечивают посадочным материалом несколько хозяйств. Такие питомники являются самостоятельными предприятиями, использующими современные технологии выращивания посадочного материала. Они также служат базой распространения достижений лесохозяйственной науки и передового опыта.

По способу организации территории и характеру технологического процесса выделяют еще круговые и подпологовые лесные питомники. Круговые лесные питомники имеют площадь в виде эллипса или круга, в центре которого и по краям сохраняются естественные насаждения. В этом случае имеется возможность выращивать посадочный материал в условиях более близких к лесной среде и избегать трудоемких работ по отенению всходов и сеянцев. Подпологовые питомники организуют для выращивания посадочного материала с улучшенной наследственностью, в том числе редких и слабоплодоносящих видов, заготовка семян которых с растущих деревьев затруднена. В этом случае под пологом взрослого разреженного насаждения, где удалены минусовые деревья и деревья нежелательных пород, проводят обработку почвы, а затем осуществляют уходы за всходами, появившимися в результате естественного налета семян. Такие питомники эффективны под пологом высокоствольных плюсовых насаждений хвойных пород, а так же в лиственничниках Сибири и Дальнего Востока, в сосняках европейского Севера, где наблюдается большая периодичность семеношения, и имеются сложности с заготовкой семян.

Кроме указанных типов лесных питомников, организуют еще теплично-питомнические комплексы, где выращивают высококачественный материал с закрытой и открытой корневыми системами и наилучшими наследственными комплексами.

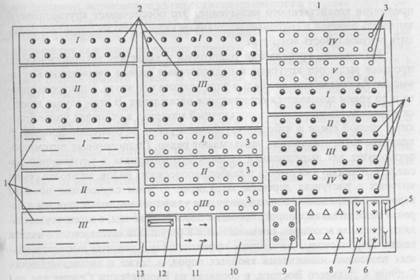

Современный лесной питомник состоит из более 20 составных элементов (рисунок 1.1). Основными составными частями питомника являются продуцирующая часть, это площадь, занятая посевами и посадками (на её долю приходится 75-80% от общей площади питомника), и вспомогательная (не более 25 % от общей площади). Продуцирующая часть предназначена для выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород.

Здесь могут быть организованы следующие хозяйственные части (отделения): посевное отделение, школы лесных, декоративных древесных и кустарниковых пород, плодово-ягодные школы, отделение черенковых саженцев, отделение зеленого черенкования, маточные плантации, маточный сад и др.

Посевное отделение предназначено для выращивания сеянцев древесных и кустарниковых пород. В школе лесных и декоративных древесных и кустарниковых пород выращивают саженцы. В плодово-ягодных школах выращивают саженцы плодовых пород и ягодных кустарников. Отделение черенковых саженцев организуют для выращивания саженцев из зимних черенков. Иногда используют корневые черенки. В отделении зеленого черенкования выращивают саженцы из зеленых черенков.

Маточные плантации создают посадкой сеянцев, саженцев или черенков с целью получения от них черенков и семян. На маточных плантациях ягодных кустарников размножают растения отводками.

Вспомогательная часть лесного питомника предназначена для обслуживания продуцирующей части и выполнения защитных и организационно-хозяйственных функций. Во вспомогательную часть постоянного лесного питомника входят: хозяйственный участок, дорожная сеть, оросительная система, компостный и прикопочный участки, защитные лесные полосы, водоем, осушительная система, маточный сад, дендрологический, опытный и резервный участки. В маточном саду и на дендроучастке получают семена и прививочный материал ценных форм и сортов.

Рисунок 1.1 — Схема структуры лесного питомника (Редько, Мерзленко, Бабич, 2005)

Источник статьи: http://poznayka.org/s82244t1.html

Виды питомников, основные хозяйственные отделения и выращиваемый в них посадочный материал

Питомником называют предприятие по выращиванию посадочного материала. По целевому назначению питомники подразделяют на лесные, декоративные и плодово-ягодные. В лесных питомниках выращивают посадочный материал главным образом для лесокультурных целей, в декоративных — для озеленения городов и других объектов, в плодово-ягодных -для закладки плодовых садов и ягодников. В питомниках выращивают разнообразный посадочный материал древесных пород и кустарников: сеянцы, саженцы, черенки, черенковые саженцы и др.

Лесной питомник создают по специально разработанным проектам (рис.1). По продолжительности действия различают временные и постоянные питомники. Временные лесные питомники закладывают сроком до 5 лет, как правило, с целью выращивания посадочного материала для облесения расположенных в непосредственной близости лесокультурных площадей. Эти питомники целесообразно закладывать у вахтовых поселков при вахтовом методе лесозаготовок, в районах с редкой транспортной сетью, где доставка посадочного материала с постоянного лесного питомника затрудняется в период весенней распутицы. Площадь таких питомников обычно не превышает 1 га. Постоянные лесные питомники организуют на период более 5 лет для ежегодного выращивания посадочного материала. По размерам их разделяют на мелкие (до 5 га), средние (5-15 га), крупные (более 15 га).

Постоянные лесные питомники площадью 25 га и более называют базисными. Они обеспечивают посадочным материалом несколько хозяйств, применяют передовую технологию выращивания посадочного материала на основе комплексной механизации производственных процессов и широкого использования средств химии (минеральных удобрений, гербицидов и др.)

Рис.1. План организации территории лесного питомника площадью 50 га для лесостепной зоны европейской части России (римскими цифрами показана последовательность участков:

1 — посевные отделения (каждое поле по 0,8 га);

2 — школа хвойных пород (/- по 0,67 га, II, III- по 1,33га);

3 — комбинированная школа (каждое поле по 0,56 га);

4 — плодовая школа (каждое поле по 0,56 га);

5 — плантация тополя (0.06га);

6 — плантация крыжовника (0.1 га);

7 — плантация смородины (0,1 га);

8 — маточный вишневый сад (0,4га);

9 — маточный яблоневый сад (0,22га);

10 — хозяйственный участок (0,27га);

11 — прикопочный участок (0,18 га);

12 — компостник (0,18 га);

С целью интенсификации питомнического хозяйства создают крупные питомнические комплексы площадью до 500 га, где хозяйство ведется на индустриальной основе, обеспечиваются высококвалифицированное инженерное руководство, максимальная механизация процессов, а также автоматизация операций. Эти предприятия выпускают не только основную продукцию — посадочный материал. В них работают цеха по изготовлению предметов хозяйственного назначения. Это обеспечивает круглогодовую занятость рабочих и сохраняет постоянные кадры, а также позволяет повысить рентабельность хозяйства.

По способу организации территории и характеру технологического процесса выделяют круговые и подпологовые лесные питомники. Круговые питомники имеют площадь в виде эллипса или круга, в центре которого и по краям сохраняется естественное насаждение. В этом случае имеется возможность выращивать посадочный материал в условиях более близких к лесной среде и избегать трудоемких работ по отенению посевов. В практике такие питомники закладывают редко. Подпологовые питомники организуют для выращивания посадочного материала с улучшенной наследственностью или редких и слабоплодоносящих видов, заготовка семян которых с растущих деревьев затруднена. В этом случае под пологом взрослого разреженного насаждения, где удалены минусовые деревья и деревья нежелательных пород, проводят обработку почвы, а затем осуществляют уходы за всходами, появившимися в результате естественного налета семян. Подпологовые питомники эффективны под пологом высокоствольных плюсовых насаждений хвойных пород, а также в лиственничниках Сибири и Дальнего Востока, в сосняках на Европейском Севере, где наблюдается большая периодичность плодоношения и где трудно провести заготовку семян и обеспечить посевные работы ценными местными семенами. Однако эти питомники не могут функционировать длительное время, так как перерезаются корневые системы материнских деревьев (особенно на мелких почвах, где поверхностная корневая система), что сильно отражается на их состоянии.

Кроме перечисленных типов лесных питомников, организуют теплично-питомнические комплексы, предназначенные для выращивания высококачественного посадочного материала с закрытой и открытой корневой системой, с улучшенной наследственностью. Для обеспечения генетически улучшенными семенами при таких комплексах создают постоянную лесосеменную базу на селекционно-генетической основе в виде лесосеменных плантаций и других маточных насаждений.

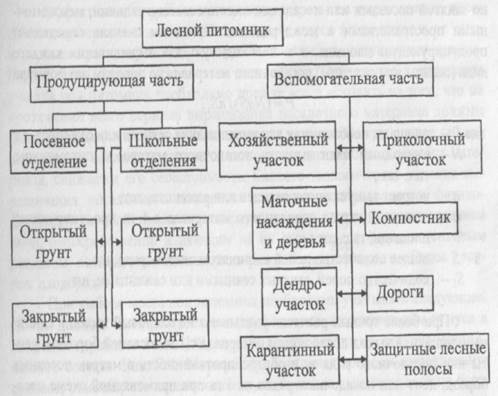

Всю территорию питомника делят на две части — продуцирующую и вспомогательную (рис.2).

Продуцирующая часть занимает основную площадь питомника и предназначена для выращивания разнообразного посадочного материала. Здесь могут быть организованы следующие хозяйственные части (отделения): посевное отделение, школы лесных, декоративных древесных и кустарниковых пород, плодово-ягодные школы, отделение черенковых саженцев, отделение зеленого черенкования и др. Посевное отделение предназначено для выращивания сеянцев — растений, выращенных из семени без пересадки в течение 1, 2 реже 3 лет. В школе лесных и декоративных древесных и кустарниковых пород выращивают саженцы. Саженцем называют растение, выращенное из пересаженных сеянцев в течение 2 лет и более. В плодово-ягодных школах выращивают саженцы плодовых пород и ягодных кустарников. Отделение черенковых саженцев организуют для выращивания саженцев из зимних черенков. Черенок — это часть растения одно — двухлетнего возраста, заготовленного из одревесневшего побега в период осенне-зимнего покоя. В отделении зеленого черенкования выращивают саженцы из зеленых черенков — частей побега с листьями, заготовленных в период вегетации растения. Иногда используют корневые черенки — отрезки корня растения. Маточные плантации создают посадкой сеянцев, саженцев или черенков с целью получения от них черенков и семян. На маточных плантациях ягодных кустарников размножают растения отводками. Отводки — укоренившиеся побеги маточных растений, которые отделяют от материнского растения после образования нового растения.

Рис.2. Основные хозяйственные части питомника

В каждом конкретном случае набор хозяйственных частей определяется целевым назначением питомника и применяемой технологией выращивания посадочного материала. Так, в питомниках, специализированных на выращивание посадочного материала для лесокультурных целей, необязательно иметь плодово-ягодную школу. Вспомогательная часть лесного питомника предназначена для обслуживания продуцирующей части и выполнения защитных и организационно-хозяйственных функций. Во вспомогательную часть постоянного лесного питомника входят: хозяйственный участок, дорожная сеть, оросительная система, компостный и прикопочный участок, защитные лесные полосы, водоем, осушительная система, маточный сад, дендрологический, опытный и резервный участки. В маточном саду и на дендроучастке получают семена и прививочный материал ценных форм и сортов.

| | | следующая лекция ==> | |

| МЕТОД ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА | | | Расчет площади питомника |

Дата добавления: 2017-08-01 ; просмотров: 2788 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/9-27449.html

Общие понятия о лесных питомниках и посадочном материале

Согласно ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения».

Лесной питомник — это участок земли, предназначенный для выращивания лесных сеянцев и саженцев, а также черенков, которые высаживают на лесокультурную площадь. Под лесным питомником часто подразумевают предприятие или его специализированную часть, где выращивают посадочный материал. В лесных питомниках его выращивают с открытой и закрытой корневыми системами (сеянцы и саженцы), привитой посадочный материал, черенки, черенковые саженцы.

Лесокультурный посадочный материал – молодое растение или часть вегетативного органа растения, используемая для создания лесных культур.

Лесной посадочный материал с открытой корневой системой- это материал с освобожденной от почвы или покрывающего субстрата корневой системой, а с закрытой корневой системой — заключенной внутри кома почвы или емкости с субстратом.

Черенок, заготовленный из одревесневшего побега в период зимнего покоя растений, называется зимним стеблевым: заготовленный из неодревесневшего побега с листьями — зеленым, а из части корня — корневым. Черенковый саженец — саженец, выращенный из черенков.

Лесные питомники по продолжительности их действия подразделяют на временные и постоянные. Временный лесной питомник — это питомник, организованный на период не более 5 лет. Такие питомники чаще всего организуют в тайге на небольшой площади в пределах до 1 га. Агротехнические мероприятия требующие дополнительных затрат в данных питомниках, в большинстве случаев, не производятся (севообороты, дополнительное орошение или обработка почвы и др.).

Постоянный лесной питомник — это питомник, организованный на период более 5 лет. Они подразделяются по размерам площади на мелкие (до 5га), средние (6-15 га), крупные (16-25 га) и базисные (более 26 га). Базисные питомники позволяют сосредоточить, механизировать и автоматизировать весь комплекс работ по выращиванию посадочного материала, обеспечения им нескольких владельцев лесного фонда. В таких питомниках легче организовать труд, высококвалифицированное инженерное руководство и т.п. Крупные питомнические хозяйства, которые организуют выращивание посадочного материала в открытом грунте и в полиэтиленовых теплицах и имеют собственную маточно-семенную базу, именуются — производственными теплично-питомническими комплексами.

Если производится рыхление почвы под пологом семенников или плюсовых деревьев для обеспечения благоприятных условий прорастания семян и получения самосева, то такие питомники называют подпологовыми питомниками.Подпологовые питомники эффективны под пологом высокоствольных плюсовых насаждений хвойных пород, а также в лиственничниках Сибири и Дальнего Востока, в сосняках на Европейском Севере, где наблюдается большая периодичность плодоношения и где трудно провести заготовку семян и обеспечить посевные работы ценными местными семенами. Однако эти питомники не могут функционировать длительное время, так как перерезаются корневые системы материнских деревьев (особенно на мелких почвах, где поверхностная корневая система), что сильно отражается на их состоянии.

Круговыепитомники имеют площадь в виде эллипса или круга, в центре которого и по краям сохраняется естественное насаждение.

По целевому назначению питомники подразделяются на лесные, декоративные и плодово-ягодные. В лесных питомниках выращивают посадочный материал главным образом для лесокультурных целей, в декоративных – для озеленения городов и других объектов, в плодово-ягодных – для закладки плодовых садов и ягодников.

В связи с различностью технологий и способов выращивания посадочного материала, а также от установленного породного и качественного ассортимента сеянцев и саженцев, питомник может состоять из нескольких отделений – производственных частей (рис. 1). Всю территорию питомника делят на две части — продуцирующую и вспомогательную.

Рисунок 1 — Структура лесного питомника

Продуцирующая часть питомника — это его часть, предназначенная для выращивания посадочного материала. Вспомогательная часть питомника — это часть, предназначенная для обслуживания продуцирующей и выполнения защитных и организационно-хозяйственных функций.

Здесь могут быть организованы следующие хозяйственные части (отделения): посевное отделение, школы лесных, декоративных древесных и кустарниковых пород, плодово-ягодные школы, отделение черенковых саженцев, отделение зеленого черенкования и др.

Посевное отделение питомника — часть его площади, предназначенная для выращивания лесных сеянцев. Школьное отделение питомника — часть его площади, на которой выращивают лесные саженцы, а также черенковые саженцы и имеется участок зеленого черенкования. Маточное отделение питомника — часть его площади, предназначенная для выращивания деревьев и кустарников с целью получения от них семян и черенков. Отделение черенковых саженцев организуют для выращивания саженцев из зимних черенков (часть растения одно — двухлетнего возраста, заготовленного из одревесневшего побега в период осенне-зимнего покоя).

В отделении зеленого черенкования выращивают саженцы из зеленых черенков — частей побега с листьями, заготовленных в период вегетации растения. Иногда используют корневые черенки — отрезки корня растения.

Это отделение включает маточные деревья и насаждения, плантации, семенные участки. Продуцирующая часть, как правило, составляет 75-80% от его общей площади — совокупности площадей продуцирующей и вспомогательной частей постоянного лесного питомника.

Вспомогательная площадь питомника включает хозяйственный участок, усадьба с постройками, дорожная сеть, оросительная система, компостный и прикопочный участок, защитные лесные полосы, водоем, осушительная система, маточный сад, дендрологический, опытный и резервный участки, склад-холодильник для хранения семян и посадочного материала, живые изгороди.

Так же, в составе питомника могут быть пленочные теплицы (с закрытой и открытой корневой системой, с улучшенной наследственностью). (Для обеспечения генетически улучшенными семенами при таких комплексах создают постоянную лесосеменную базу на селекционно-генетической основе в виде лесосеменных плантаций и других маточных насаждений), оранжереи.

В каждом конкретном случае в зависимости от особенностей назначения питомника и способа выращивания посадочного материала, набор хозяйственных частей определяется индивидуально.

2.1.2 Выбор места, расчет площади и организация территории

питомника

В зависимости от объемов производства декоративные питомники могут быть местного (городского), районного областного и республиканского значения.

В данной курсовой работе будет разработан питомник местного значения. Местные питомники организуются в системе городских советов организациями зеленого строительства или управлениями, различными министерствами и ведомствами. Они обеспечивают посадочным материалом объект или город, при котором организованы. В проектируемом питомнике будут выращиваться преимущественно декоративные культуры.

По занимаемой площади декоративные питомники можно подразделить на мелкие (до 25 га), средние (до 100 га) и крупные (свыше 100 га).

Техническое обеспечение декоративных питомников должно сводиться к облегчению тяжелого ручного труда и по возможности средствами механизации к полному его исключению.

С учетом специфики производства и для обеспечения современных требований производства на территории питомника целесообразно строительство административных зданий, складских помещений, навесов для содержания техники, мастерских, помещений для производства работ, реализации и хранения готовой продукции, культурно-бытовых помещений и т.д.

Наиболее приемлема с точки зрения рациональной организации территории питомника компактная прямоугольная конфигурация участка. Место для организации питомника предпочтительнее выбирать вблизи транзитных путей сообщения и непосредственно вблизи территории города.

Системы обработки почвы

Обработка почвы в лесных питомниках – важное звено в технологии выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород. Она представляет собой механическое воздействие на почву рабочими органами орудий с целью создания благоприятных условий для роста и развития сеянцев и саженцев. Под ростом и развитием (по Чайлохяну М.Х., 1963) понимается следующее содержание. Рост – это необратимое увеличение размеров и массы тела, связанное с новообразованием элементов структуры организма. Развитие – это качественные изменения структуры и функций растений и его отдельных частей, органов, тканей и клеток, возникающие в процессе жизненного цикла.

Глубина обработки почвы устанавливается в зависимости от мощности пахотного горизонта, климатических условий района и особенностей выращиваемых на участке саженцев деревьев и кустарников.

Во вновь организуемых питомниках, на участках с неглубокими почвами, с недостаточной толщиной пахотного горизонта (15-18 см), подстилаемого подзолами, производится рыхление подпахотного горизонта почвоуглубительными орудиями.

При неблагоприятном ветровом режиме почву обрабатывают плоскорезами без оборота пласта.

На почвах, имеющих достаточную мощность пахотного горизонта, вспашку на необходимую глубину проводят с оборотом пласта. На мелких почвах формирование необходимой толщины пахотного горизонта проводится в течение нескольких лет: ежегодно припахивают небольшой (до 5 см) подпахотный слой. Верхний корнеобитаемый слой почвы, подстилаемой глеевым горизонтом, углубляют методом щелевания, водонепроницаемый слой прорезают на 5-10 см.

Вспашка обычно выполняется плугом с предплужником для почв с достаточно мощным пахотным горизонтом и с почвоуглубителем для почв с неглубоким гумусовым горизонтом.

Лучшие условия для роста растений обеспечиваются при вспашке

почвы осенью (зяблевая вспашка). Весенняя вспашка проводится одновременно с боронованием во избежание высушивания почвы. Летняя вспашка применяется при уходе за черным паром. Для поверхностного рыхления почвы и выравнивания ее после вспашки проводится боронование. Боронование применяется также для заделки удобрений, закрытия влаги и разрыхления почвенной корки. На тяжелых почвах для этого используют тяжелые бороны. Боронование проводят при средней влажности почвы (сырая почва липнет к зубьям, сухая, в комках почва не разрыхляется бороной). В засушливых районах боронование является обязательным приемом, направленным на предупреждение потерь влаги из почвы. При бороновании в зависимости от механического состава почвы используются одно- или многозвенные бороны, которые обеспечивают плавное движение и равномерное рыхление. Следует

избегать излишнего измельчения почвы, что ведет к обесструктуриванию ее верхнего слоя.

Для более глубокого рыхления почвы без оборота пласта и для борьбы с сорняками проводится культивация(как при основной обработке почвы, так и при уходе за саженцами в школах). Глубина рыхления зависит от состояния почвы. Культивация на глубину до 25 см заменяет вторую вспашку (аналогично вспашке плоскорезами).

При осенней посадке после вспашки проводят боронование.

Нормы внесения удобрений устанавливаются на основе агрохимического анализа почвы и биологических особенностей выращиваемых растений. Они могут быть рассчитаны для групп растений в целом или по отношению к каждому виду удобрения: требовательные к содержанию в почве азота, фосфора, калия в целом или к отдельным элементам.

Источник статьи: http://infopedia.su/9×4638.html