Мицелиальные грибы Морфология грибов

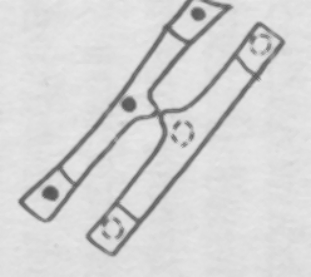

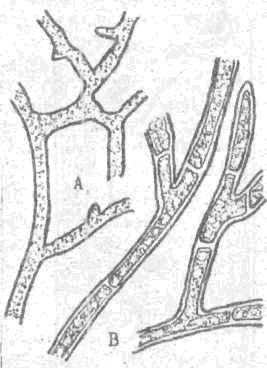

Вегетативное тело большинства грибов предоставляет собой грибницу или мицелий, состоящий из ветвящихся нитей — гиф с верхушечным ростом и боковым ветвлением. Мицелий пронизывает субстрат и всей поверхностью поглощает из него питательные вещества (субстратный мицелий), а также располагается на его поверхности и может подниматься над субстратом (поверхностный и воздушный мицелий). На воздушном мицелии обычно образуются органы размножения. Мицелий так называемых низших грибов лишен перегородок (септ) – неклеточный – и представляет как бы одну гигантскую клетку с большим числом ядер (рис. 8). У высших грибов мицелий разделен перегородками – клеточный, — однако септы у грибов имеют центральные поры, через которые осуществляется транспорт веществ. Для представителей классов хитридиомицетов, оомицетов и зигомицетов, условно называемых низшими, характерен неклеточный мицелий. У всех высших грибов — аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов — мицелий многоклеточный.

Размеры гиф грибов достигают до 50 мкм в диаметре, что значительно превышает размеры бактериальной клетки. По длине мицелий способен к неограниченному росту, он часто приобретает макроскопические размеры и виден невооруженным глазом.

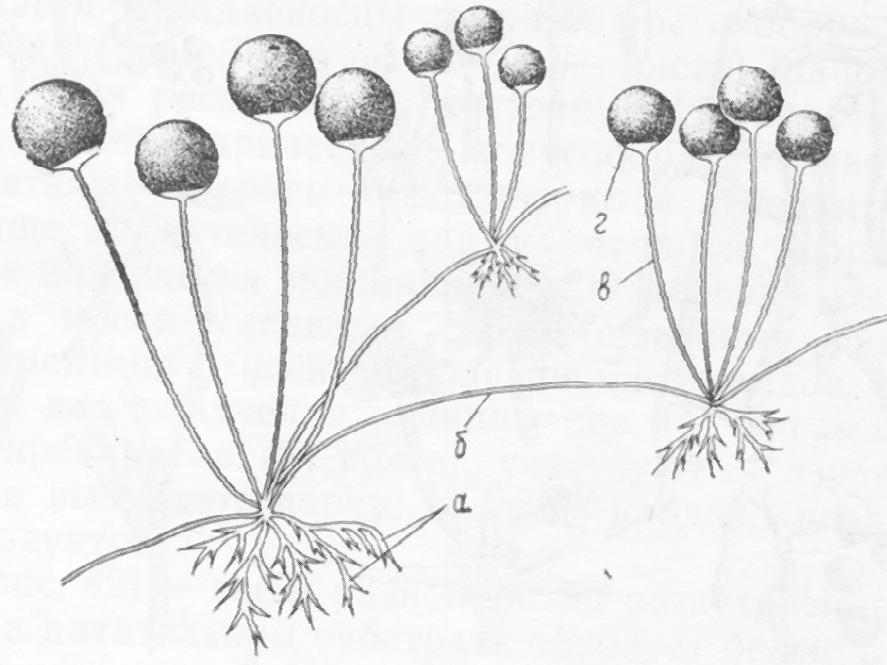

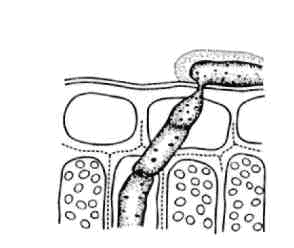

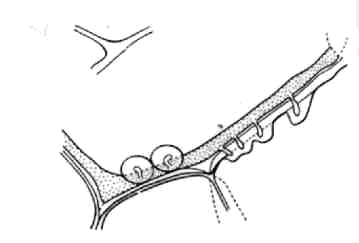

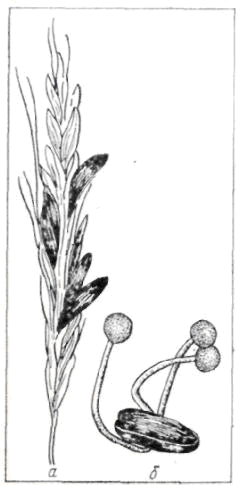

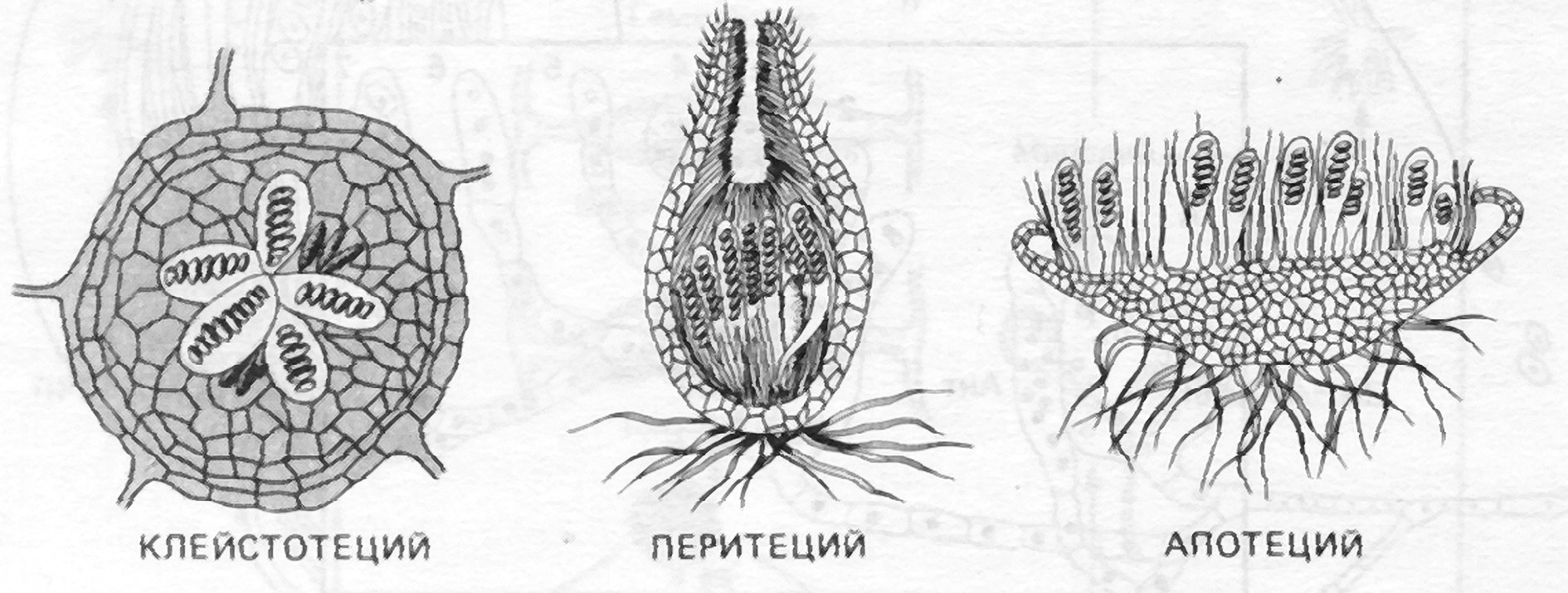

На основе мицелия у грибов возникают многочисленные приспособления, связанные с условиями их обитания и образом жизни. Это и разнообразные видоизменения мицелия: ризоиды — подобные корешкам растений, столоны (рис.7а,б);); гаустории, встречающиеся у грибов-паразитов (рис.9в); аппрессории – присоски (рис.7г); анастомозы — мостики (рис.9д); хламидоспоры — клетки с утолщенной оболочкой, включениями жира и гликогена (рис.11а); склероции — плотные переплетения сильно разветвленных гиф, богатые запасными питательными веществами (рис.9А), а также плодовые тела — плотные сплетения гиф, внутри которых находятся органы полового размножения (рис.9 Б).

Рис.7 Видоизменения мицелия грибов:

а-ризоиды; б-столоны; в-гаустории; г-аппрессории; д-анастомозы

Мицелиальные грибы образуют пушистые, нитевидные, паутинообразные, ватоподобные или мучнистоподобные колонии. Вегетативный мицелий большинства грибов не окрашен. Пигментирован плодоносящий мицелий, поэтому молодые колонии грибов — белые или сероватые. По мере развития органов размножения колонии приобретают окраску: желтую, розовую, зеленую, бежевую, черную, коричневую, серую и др.

А — несептированный; В – септированный

Рис.9 Склероции (А) и плодовые тела (Б) грибов разных форм

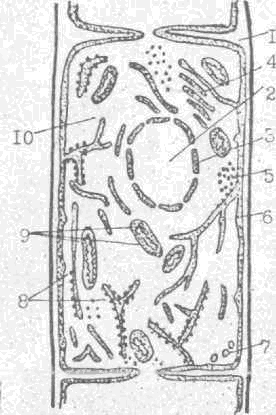

Строение грибной клетки

Грибы имеют эукариотический тип клетки, строение которой сходно с клетками других эукариот (рис.10), клетки большинства грибов имеют многослойную клеточную стенку, состоящую на 80 — 90% из полисахаридов; в небольшом количестве имеются белки, липиды, полифосфаты. Основным полисахаридом клеточной стенки большинства грибов является хитин, у некоторых — целлюлоза. Под клеточной стенкой расположена трехслойная цитоплазматическая мембрана (ЦПМ), которая окружает цитоплазму.

У грибов имеется хорошо развитая система внутриклеточных элементарных биологических мембран (эндоплазматическая сеть). На них расположены различные ферменты, ответственные за синтез липидов, углеводов, за транспорт веществ внутри клетки.

Внутриклеточные структуры эукариот, в том числе и грибов, полностью ограниченные от цитоплазмы такими мембранами, называются органеллами. К органеллам относятся ядро, митохондрии, аппарат Гольджи, рибосомы и лизосомы.

Ядро расположено в цитоплазме, оно окружено двойной мембраной, содержит ядрышко, хромосомы. У грибов в клетках бывает от одного до 20 — 30 ядер.

В митохондриях локализуются окислительно-восстановительные ферменты, участвующие в энергетическом обмене.

Аппарат Гольджи — мембранная система, связанная с эндоплаз-матической сетью. К его многообразным функциям относятся транспортирование веществ, синтезируемых в эндоплазматической сети, а также удаление из клетки продуктов обмена.

В рибосомах (округлых, многочисленных образованиях) происходит синтез белка. Часть их находится в свободном состоянии, а часть прикреплена к мембранам.

Лизосомы — мембранные структуры округлой формы, в которых содержатся гидролитические ферменты, расщепляющие белки, полисахариды, липиды.

Рис.10 Схема строения грибной клетки:

1 — клеточная стенка; 2 — ядро; 3 — ядерная мембрана; 4 — аппарат Гольджи;

5 — рибосомы; 6 — цитоплазматическая мембрана; 7 — лизосомы;

8 — эндоплазматическая сеть; 9 — -митохондрии; 10 – цитоплазма

Вакуоли — полости, окруженные мембраной, заполненные клеточным соком и включениями запасных питательных веществ (волютина, гликогена, жира).

Источник

2. Строение мицелия

Мицелий – система ветвящихся трубок, гиф с апикальным ростом и боковым ветвлением. Мицелий может быть клеточный и неклеточный.

Неклеточный мицелий лишён перегородок. В процессе роста мицелия, деление ядер не сопровождается образованием клеточных перегородок – септ, что ведёт к развитию большой массы цитоплазмы, содержащей много ядер. Такой мицелий представляет собой одну гигантскую многоядерную клетку (ценоцит). С одной стороны, это хорошо, так как все части организма объединены в единое целое; с другой – плохо, даже небольшое повреждение может вызвать гибель значительной части таллома (пока пораженное место не будет отделено перегородкой). Ценоцит характерен для хитридиомикот, оомикот и зигомикот.

У некоторых хитридиевых наблюдается дифференциация ценоцита: от центральной части отходят нитевидные выросты, называемые ризомицелием. Часто эти выросты не содержат ядер и не могут выполнять много функций, но они более эффективно оккупируют субстрат, например, паразит водорослей Polyphagus eugienae с помощью ризомицелия может одновременно питаться несколькими клетками эвглен.

Возникновение ризомицелия создало большие возможности для морфологической эволюции грибов. У примитивных хитридиомицетов бесполый цикл происходит следующим образом: зооспора, попавшая на поверхность клетки растения, переливает содержимое в клетку хозяина, где превращается в амебоид. Ядра разросшегося амебоида делятся митотически; после чего он целиком превращается в спорангий и прекращает существование после освобождения зооспор. Подобный тип таллома называется холокарпическим, а спорангий — моноцентрическим. Развитие ризомицелия привело к миграции ядер в отдельные его участки (собирательные клетки), которые приобрели способность превращаться в зооспорангии. Таким образом, на одном талломе возникало несколько зооспорангиев, и таллом не погибал после формирования зооспор, а продолжал вегетировать. Такой эукарпический таллом является зачатком истинного мицелиального строения.

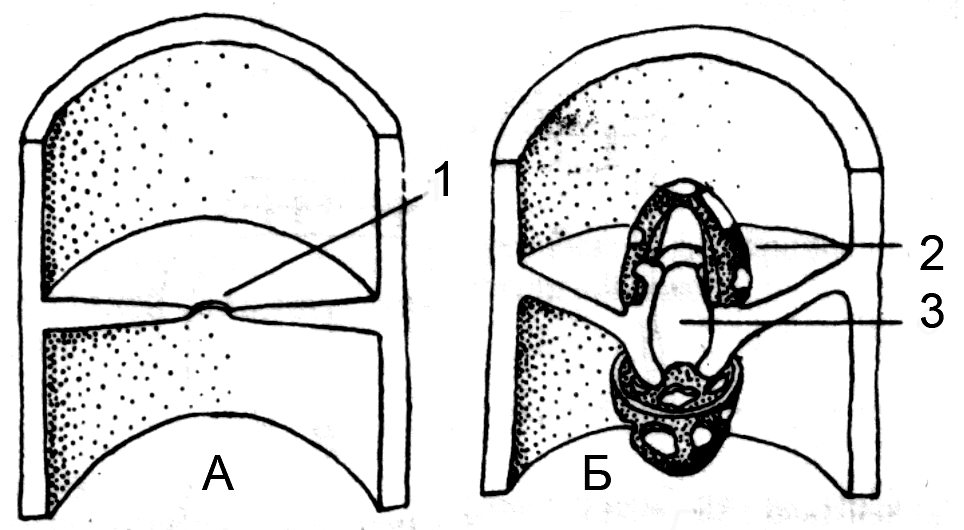

У большинства грибов развита простая септа в поперечной перегородке которой одна центральная пора, при этом септа утоньшается по направлению к поре — (рис. 1). У базидиальных грибов долипоровая септа, которая утолщается по направлению к поре. У некоторых грибов долипоровая септа несёт поровый колпачок – парентосому. Строение поры – один из важнейших признаков в систематике грибов.

Мицелиально-дрожжевой диморфизм

Многие виды грибов в разных условиях могут находиться в мицелиальном или дрожжевом состоянии, такое явление называется мицелиально-дрожжевой диморфизм. При переходе к дрожжевому росту происходит перестройка морфологии, физиологии и метаболизма грибов; изменяется физиология энергетических процессов (дыхание заменяет брожение); образ жизни (паразитический или сапротрофный); химический состав клеточной стенки (глюканы заменяются на маннаны) и цитоплазматической мембраны (содержание входящих в нее углеводов падает, а белка и липидов – увеличивается).

1. Физиология питания. Мицелиальные формы дейтеромицетов из рода Verticillium живут, как сапротрофы в почве, но могут заражать корни высших растений, проникать в сосуды ксилемы и существовать там в дрожжеподобной форме, вызывая увядание (вилт) пораженного растения. Другой дейтеромицет Candida albicans в дрожжевой форме паразитирует в позвоночных животных и человеке, вызывая поражения внутренних органов (глубокие микозы), а в мицелиальной форме живет в почве и питается растительными остатками.

2. Состояние ядер в клетке. Базидиальные грибы из порядка головневые образуют в зараженных тканях растений хорошо развитый дикариотический мицелий. Такой мицелий не может расти на искусственных питательных средах, он – облигатный паразит. Но одноядерные споры этих грибов размножаются почкованием, образуют дрожжеподобные колонии на искусственной среде и не способны заражать растения.

3. Состав среды. Некоторые зигомицеты из рода Mucor в аэробных условиях существуют в мицелиальной форме, а в анаэробных — в дрожжевой. Mycotypha africana (Zygomycetes) в питательной среде с 20% глюкозы при 37°С растет исключительно в форме почкующихся клеток («круглых дрожжей»), а при обычном содержании сахара (например, 2%) или более низких температурах (например, 27°С) – в виде гиф, быстро переходящих к спороношению.

При плотном переплетении гиф у грибов образуется ложная ткань, плектенхима (от греч. plektys — сплетенный, свитый). Плектенхима отличается (по происхождению и строению) от настоящей ткани, которая возникает в результате деления клеток и в поперечном, и в продольном направлениях. У грибов гифы мицелия делятся, как правило, с образованием только поперечных перегородок. Поэтому плектенхима непрочная, рыхлая, но именно из нее сложены плодовые тела, стромы и склероции грибов.

Источник