1.4. Сады Средневековья.

Описаний средневековых садов почти не сохранилось. Наглядное представление о них дают лишь изображения, уцелевшие на стенах церквей, на которых видно, что сады занимали небольшую площадь, имели прямоугольную форму, часто примыкали к домам. Территория сада обносилась каменной стеной, увитой виноградом. Внутри сада устраивались крытые аллеи и беседки. Большой известностью пользовались сады императора Карла Великого (768—814 гг.), они делились на утилитарные и «потешные». «Потешные» сады украшались газонами, цветами, невысокими деревьями, птицами и зверинцем.

В позднем средневековье наиболее распространенными были четыре типа садов: городской, монастырский, феодальный и утилитарный.

Средневековый утилитарный сад был, как правило, регулярный с разбивкой участка на квадраты и прямоугольники. Сады того времени были преимущественно утилитарные. В таких садах выращивали лекарственные растения и плодово-ягодные культуры. В известной мере их можно считать прообразами ботанических садов. Растения высаживались по сортам на маленьких квадратных грядках, в линейном порядке. Высаживались душистые цветы (розы, лилии) и лекарственные растения.

Городские сады Европы в средние века создавались в чрезвычайно стесненных условиях застроенных узких улочек и внутренних двориков, напоминающих римские перистильные садики, в которых иногда выделялись площадки для отдыха и развлечений. Планировка двориков носила регулярный характер, в основу которой была положена прямолинейность.

Монастырский сад был характерен тем, что был огражден крепостными стенами. Вообще средневековые монастыри не способствовали устройству больших садов. Основной чертой монастырского типа садов были их уединенность, созерцательность, тишина. В них разводили плодовые деревья, виноград, овощи, цветы, лекарственные растения. Некоторые монастырские сады оформлялись трельяжными беседками, невысокими стенами для отделения одного участка от другого. Среди монастырских садов особенно славился Сент-Галленский сад в Швейцарии.

Феодальный тип сада создается на территориях при замках крупных феодалов. Они в отличие от монастырских были меньшего размера и располагались внутри замков и крепостей. Предназначались не только для утилитарного назначения, но и для отдыха. В феодальном саде появляются такие декоративные элементы, как цветники, трельяжи, перголы и др. Характерной деталью средневекового сада являлся лабиринт. Этот планировочный мотив нашел применение не только в садах Средневековья, но и в садах более поздних времен. В конце Средневековья в садах появились павильоны, беседки, бассейны. В них устраивались крытые аллеи из винограда, розарии, выращивались яблони, а также цветы, высаживаемые в клумбы по специальным рисункам.

С открытием Америки в 1493 г. и с развитием торговых связей с Индией сады стали наполняться экзотическими растениями. Широкое распространение получили плодоводство и разведение лекарственных растений. В средневековых садах культивировались апельсины, лавры, фиги, яблони, вишни, а также устраивались пруды, каскады, фонтаны, беседки, павильоны. Утилитарные сады постепенно превращались в декоративные или ботанические.

В 1525 г. в г. Пизе был устроен первый ботанический сад. Вслед за ним появились примерно такие же сады в Милане, Венеции, Падуе, Болонье, Риме, Флоренции, Париже, Лейдене, Вюрцбурге, Лейпциге, Гессене, Регенсбурге. Наряду с ботаническими устраивались и частные сады.

В первой трети XVI в. много частных садов появилось во Франции. В их числе в Артуа, близ Парижа, на высоком берегу Сены. Из подобных садов наиболее прославились королевский сад Карла V (1519—1556 гг.) с плантацией вишен, лавровых деревьев и цветников из лилий и роз.

Вывод: в эпоху Средневековья природа рассматривалась как творение Всевышнего и наделялась такой чудотворной красотой и силой, с которой не сравняться даже самые талантливые произведения искусства. По мнению ученых, средние века далеко не во всем уступают Возрождению, многие ценные аспекты средневековой садово-парковой культуры, хотя и были утрачены, но явились той основой, на базе которой сформировалась и развилась культура Возрождения.

Источник

Основные типы садов средневековья

то гарантирована безопасность от разгрома. Именно внутренний сад стал единственным связующим звеном между жителем города и природой.

Во внутреннем саду выращивали декоративные и плодовые насаждения, а также лекарственные травы. Деревья росли ровными рядами и в основном местного происхождения, встречались и экзоты.

Фруктовые сады по периметру окружали для защиты лиственными породами (липа, ясень, тополь).

Прообразом современных цветников были регулярные грядки с лекарственными и декоративными растениями: мальва, полынь, шалфей, чай, мак, богородская трава, рута и т. п. Формирование грядок было в форме призм. Откосы их укреплялись дерном, жердями или плетнями из лозы.

В средневековье появляются следующие основные типы садово-парковых объектов:

— первые ботанические сады при академических центрах.

В монастырских садах часто две крестообразные пересекающиеся дорожки делили их на четыре части. В центре пересечения устанавливался крест или высаживался розовый куст в память о мученической смерти Христа. Сады при монастырях имели утилитарное назначение. Эстетические вопросы обычно отодвигались на второй план.

Замкнутый дворик внутри монастыря, где выращивались декоративные растения, назывался клуатром.

Сады при замках служили для отдыха и встреч, устраивались с декоративными элементами и небольшого размера.

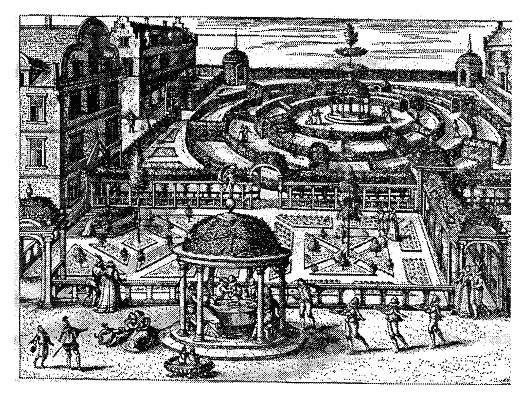

Небольшие внутренние садовые территории привели к возникновению нового приема – лабиринта – участок из специально запутанных садовых дорожек, разделенных стриженой зеленью (рисунок 4). Он вписывался в какую-нибудь геометрическую форму, обычно квадрат или шестиугольник.

Прием позаимствован у строителей храмов, которые выкладывали мозаичный рисунок на полу, подводящий сложными путями, наподобие лабиринтовых троп, к центру зала. Проползая по такому узору на коленях, богомольцы представляли себе, что совершают далекое паломничество. Впоследствии именно эту идею перенесли в сад.

Позднее средневековье характеризуется развитием науки, и открытием первых университетов (в Париже, Оксфорде и т. п.). Достигли

высокого уровня развития ботаника и садоводство. Стали появляться первые ботанические сады, открытые для широкой публики уже в эпоху Возрождения.

Рисунок 4 – Пример лабиринта (фото с гравюры)

Итак, особенности садово-паркового искусства Средневековья в центральной Европе следующие:

— простота и геометричность планировки внутренних садов;

— разработка нового приема – лабиринта;

— появление зачатков ботанических садов и подготовка их открытия для широкой публики к первой половине 15 в.

Испано-мавританские (арабские) сады

Важную роль в развитии мирового ландшафтного искусства сыграло образование в 7 в. Арабского Халифата, объединившего завоеванные земли Палестины, Сирии, Ирана, Египта, Ирака и Испании.

Социальные условия. Мусульманское искусство Востока отличается величественной монументальностью, схематизмом и абстрактностью.

В ранний период развития исламского зодчества помещения мечетей, духовных учебных заведений и других сооружений группировались вокруг большого двора, оформленного крытыми галереями. Самыми известными шедеврами ландшафтного искусства, дошедшими

до наших дней, являются сады в Испании.

Арабы применили опыт Египта, Рима, по устройству ирригационных сооружений и создали мощную гидротехническую систему, где использовали таяние снегов на горных вершинах, превращая безводную Испанию в цветущий край.

В Испании сформировался новый тип сада – испано-мавритан-ский (патио).

Он напоминает сад средневекового монастыря и атриумно-перистильный сад Древнего Рима. Патио был небольших размеров – от 200 до 1200 м2, окружен стенами дома или высокой каменной оградой и представлял собой продолжение помещений под открытым небом. План его отличался строгой регулярностью. Главными декоративными элементами являлись бассейны, каналы, миниатюрные фонтанчики. Уделялось большое внимание мощению, в связи с жарким климатом Испании, который не позволял применять газон. Мощение в патио было двухцветным, организовано речной или морской галькой. Использовалась майолика (цветные изразцы). Ею выкладывались дно и края водоемов, облицовывались подпорные стенки и скамьи. Основные цвета – голубой, зеленый, желтый, как бы смягчающие зной.

Природные условия. Климат жаркий и засушливый, что заставляло прибегать к ирригации. Частые суховеи, песок, пыль дали основание для возведения вокруг мощных стен.

Растительность. Предпочтение отдавалось вечнозеленым породам (самшит, мирт), которые образовывали стриженые изгороди или бордюры. Выращивали туи, лавры, олеандры, миндаль, апельсиновые и мандариновые деревья, кипарисы. Стены зданий холодных тонов служили хорошим фоном для лимонных деревьев и жасмина.

Цветы не играли решающей роли в озеленении. В основном их ценили за ароматичность. Особенно популярны были роза и жасмин. Широко применялись глицинии, магнолии, столетники, ирисы, нарциссы, мальвы.

Вода и ее значение. Рай отождествляется с идеальным садом и изобилием в нем воды. Она обычно достигала кромки водоема и даже переливалась через нее. Правильная форма емкости с водой в центре сада или на пересечении дорожек символизировала стабильность.

Местоположение сада всегда выбиралось с учетом источника воды.

Фонтаны изначально использовались в качестве фильтров – для очищения воды от личинок насекомых, но далее, когда оценили изменчивость струящейся воды, стали применять их для наслаждения глаз, а шум – «как музыку для слуха».

Водные устройства испано-мавританских садов делятся на типы:

Специфические черты садов этого времени заключаются в:

— композиционной взаимосвязи архитектуры здания и садов;

— отсутствии общего осевого построения.

Интерьер слит с двориками настолько, что не всегда ощущается, находится ли посетитель внутри или снаружи. Достигается это тем, что переход из дома в сад оформлялся арками, а садики с интерьерами декорировали одинаковыми растениями.

Источник