Географическая оболочка и ландшафтная сфера Земли

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ

Поверхность земного шара во всем её многообразии была в прошлом и является сейчас предметом изучения многих естественных наук (геологии, физической географии, биологии, почвоведения и др.). В процессе развития этих наук по мере накопления знаний поверхность земного шара стали понимать как результат сложного взаимодействия четырёх составляющих её сфер: литосферы (твёрдой, каменной), атмосферы (воздушной), гидросферы (водной) и биосферы (живого вещества). В итоге появилось новое понятие — географическая оболочка Земли как наиболее обширное комплексное природное образование, состоящее из четырёх взаимопроникающих частных физико-географических оболочек.

Планете Земля свойственно оболочечное строение (оболочка — понятие трёхмерное, объёмное). Одна из оболочек — географическая — имеет ряд отличительных черт, указывающих на её более сложную структуру по сравнению с другими. Отличительные особенности географической оболочки Земли: наличие в её составе вещества в трёх агрегатных состояниях (твёрдом, жидком и газообразном), одновременное присутствие космических и земных источников энергии, наличие органической материи — жизни. Впервые на географическую оболочку Земли, состоящую из четырёх частей (оболочек, или сфер), указал русский естествоиспытатель П. И. Броунов. Он писал, что все эти сферы (литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера), проникая одна в другую, обусловливают своим взаимодействием наружный облик Земли. Изучение этих взаимодействий — одна из важнейших задач современных наук естественного профиля.

Главное свойство географической оболочки 3емли — постоянный обмен веществом и энергией не только между нею и внешним миром — космическим пространством, но и между основными частями самой оболочки: субстратом, воздухом, водой, биомассой. Этот обмен определяет постоянное развитие географической оболочки, а изменчивость её состава и строение делает всё более высокой и сложной организацию природных компонентов и их комплексов (комплекс в переводе с латинского — сплетение, то есть тесное соединение частей целого).

Географическая оболочка Земли обладает значительной мощностью, но относительно границ её существуют разные взгляды. Согласно наиболее распространенному мнению, верхняя граница её проходит в атмосфере по верхнему пределу распространения жизни на высоте примерно 25-30 км. До этого предела сказывается тепловое воздействие земной поверхности и атмосфера обогащена озоном (03). Озоновый слой перехватываетизбыток ультрафиолетовой радиации Солнца, предохраняя тем самым жизнь на земной поверхности.

В состав географической оболочки Земли входит вся толща океанических вод. Нижняя граница проникновения жизни на материках, видимо, проходит по нижнему пределу слоя земной коры, который находится в непрекращающемся взаимообмене веществом и энергией с гидросферой и атмосферой, что находит своё выражение в тектонических движениях, включая землетрясения и извержения вулканов. Общая мощность географической оболочки Земли, охваченной жизнью, составляет 35 — 40 км.

Характерная особенность географической оболочки Земли — неоднородность, контрастность слагающих её частей — сфер. Слой непосредственного взаимодействия между ними выделяется в особую ландшафтную сферу, которая служит местом трансформации солнечной энергии в различные виды земной энергии, средой, наиболее благоприятной для развития жизни. Мощность её составляет от нескольких десятков до 250 м над океанами и земной поверхностью (как над равнинами, так и над горами). В этих пределах формируются ландшафты на суше и в океанах в результате прямого соприкосновения и активного взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы. В ландшафтную сферу на суше входят современная кора выветривания[1], почва, растительность, живые организмы и приземные слои воздуха. Иными словами, ландшафтная сфера — это совокупность природных комплексов на земной поверхности.

В ландшафтной сфере Земли, занимающей центральную часть географической оболочки, находится биологический фокус (по В. И. Вернадскому) — наиболее бурное проявление жизни на суше и в воде. Как часть географической оболочки, эта сфера имеет глобальный характер и является предметом изучения особой науки — ландшафтоведения. Ландшафтную сферу отличает от других геосфер нашей планеты исключительная сложность внешнего и внутреннего строения, существование и деятельность человеческого общества. Свойства геокомплексов, составляющих ландшафтную сферу, определяются процессами, протекающими как непосредственно в ландшафте, так и происходящими в недрах Земли и Мировом пространстве.

В научной и учебной литературе употребляют термины, являющиеся синонимами, или дополняющие друг друга, или имеющие совершенно различное содержание. Так, действительными синонимами термина «географическая оболочка» служат географическая сфера, ландшафтная оболочка, эпигеосфера. Встречаются работы, в которых ставится знак равенства между понятиями ландшафтная оболочка и географическая среда. Это неверно, так как географическая — ландшафтная — оболочка стала географической средой человеческого общества после его возникновения и то только на том пространстве, где это общество трудилось. Для древнего человека периода палеолита географической средой была лишь незначительная часть ландшафтной оболочки. Сейчас деятельность человека вышла за пределы географической оболочки (полеты космонавтов, глубокое бурение). Под географической средой понимается та часть земного природного окружения человека, которая в данный исторический момент наиболее связана с его производственной деятельностью.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник статьи: http://studopedia.su/11_37302_geograficheskaya-obolochka-i-landshaftnaya-sfera-zemli.html

2. Соотношение понятий «географическая оболочка», «ландшафтная оболочка», «биосфера»

Термин «географическая оболочка» предложил академик А.А. Григорьев в 30-х годах прошлого века. Географическая оболочка — особая природная система, в которой взаимодействуют и находятся в единстве земная кора, гидросфера, атмосфера и биосфера. При более развернутом определении под географической оболочкой (ГО) понимают сложную, но упорядоченную иерархическую систему, отличающуюся от других оболочек тем, что материальные тела в ней могут находиться в трех агрегатных состояниях — твердом, жидком и газообразном. Физико-географические процессы в этой оболочке протекают под воздействием как солнечной, так и внутренних источников энергии. При этом все виды энергии, поступающие в нее, претерпевают трансформацию и частично консервируются. В пределах ГО происходит непрерывное и сложное взаимодействие, обмен веществом и энергией. Это относится и к населяющим ее живым организмам. Верхнюю и нижнюю границы географической оболочки разные ученые проводят по-разному. Согласно наиболее общепринятой точке зрения, верхняя граница ГО совпадает с озоновым слоем, расположенным на высоте 20 — 25 км. Нижнюю границу ГО совмещают с границей Мохоровичича (Мохо), отделяющей земную кору от мантии. Расположена граница Мохо в среднем на глубине 35 -40 км, а под горными массивами — на глубине 70 — 80 км. Таким образом, мощность географической оболочки составляет 50-100 км. Впоследствии были предложения о заменах термина «географическая оболочка». Так, А.Г. Исаченко (1962) предложил именовать географическую оболочку эпигеосферой (эпи — поверх), подчеркивая, что это наружная земная оболочка. И.Б. Забелин термином «биогеносфера» подчеркивал ее важнейшую особенность — жизнь в оболочке. Ю.К. Ефремов (1959) предложил географическую оболочку называть ландшафтной.

Нами принято, что ландшафтная оболочка (сфера) не тождественна географической, а имеет более узкие рамки. Ландшафтная оболочка (сфера) — наиболее весомая часть географической оболочки находящаяся у земной поверхности на контакте атмосферы, литосферы и гидросферы, своеобразный фокус сгущения жизни (Ф.Н.Мильков). Ландшафтная оболочка представляет собой качественно новое образование, которое нельзя отнести ни к одной из сфер. По сравнению с ГО ландшафтная оболочка очень тонкая. Ее мощность от нескольких десятков метров до 200 — 250 м и зависит от мощности коры выветривания и высоты растительного покрова.

Ландшафтная оболочка играет важную роль в жизни человека. Все продукты органического происхождения человек получает из ландшафтной оболочки. За пределами ландшафтной оболочки человек может находиться только временно (в космосе, под водой).

С понятием биосферы вы уже знакомы. Основные моменты, касающиеся зарождения, становления этого термина и самого учения о биосфере очень хорошо освещены в пособии Б.В. Пояркова и О.В. Бабаназаровой «Учение о биосфере» (2003). Напомню только, что само слово «биосфера» впервые появилось в трудах Ж.-Б. Ламарка, но он вкладывал в него совсем другой смысл. Термин биосфера связал с живыми организмами австрийский геолог Э. Зюсс в 1875 году. Только 60-х годах прошлого века выдающимся русским ученым В.И. Вернадским было создано стройное учение о биосфере как сфере распространения жизни и особой оболочке нашей планеты.

По В.И. Вернадскому, биосфера — это общепланетарная оболочка, та область Земли, где существует или существовала жизнь и которая подверглась и подвергается ее воздействию. Биосфера охватывает всю поверхность суши, всю гидросферу, часть атмосферы и верхнюю часть литосферы. Пространственно биосфера заключена между озоновым слоем (20 — 25 км над поверхностью Земли) и нижним пределом распространения живых организмов в земной коре. Положение нижней границы биосферы (примерно 6 — 7 км в глубь земной коры) менее определенно, чем верхней, т.к. наши знания об области распространения жизни постепенно расширяются и примитивные живые организмы находят на глубинах, где, как предполагалось, их быть не должно из-за высоких температур горных пород.

Таким образом, биосфера занимает практически то же пространство, что и географическая оболочка. И этот факт некоторыми учеными рассматривается как основание для сомнений в целесообразности существования самого термина «географическая оболочка», были предложения объединить эти два термина в один. Другие ученые считают, что географическая оболочка и биосфера — разные понятия, т.к. в понятии биосфера внимание акцентируется на активной роли живого вещества. Аналогичная ситуация и с ландшафтной оболочкой и биосферой. Многими учеными ландшафтная оболочка рассматривается как равное биосфере понятие.

Несомненно, термин «биосфера» имеет больший вес для мировой науки, используется в различных отраслях знания и знаком каждому более или менее образованному человеку в отличие от термина «географическая оболочка». Но при изучении дисциплин географического цикла представляется целесообразным использовать оба этих понятия, т.к. термин «географическая оболочка» предполагает равное внимание ко всем сферам, входящим в ее состав, а при употреблении термина «биосфера» акцент изначально делается на изучение живого вещества, что не всегда справедливо.

Важным критерием разделения этих сфер может стать время их возникновения. Сначала возникла географическая оболочка, затем дифференцировалась ландшафтная сфера, после чего биосфера стала приобретать все большее влияние среди других сфер.

Источник статьи: http://studfile.net/preview/9745080/page:2/

Понятия географическая оболочка, ландшафтное пространство, ландшафтная оболочка, природный территориальный комплекс, биосфера, ноосфера, витасфера

Одним из важнейших свойств нашей планеты как космического тела является ясно выраженное ее оболочечное строение. Начиная от центра Земли к периферии (ближнему и дальнему Космосу) последовательно сменяют друг друга внутреннее и внешнее ядра, нижняя и верхняя мантии, земная кора с базальтовым, гранитным и осадочным слоями, гидросфера с абиссальной, батиальной и литоральной зонами, биосфера с почвенным слоем (педосферой) и биостромом (зоной концентрации, растений и животных у поверхности Земли), ландшафтная сфера, включающая в себя кору выветривания, почвы, биостром и приземные слои воздуха, географическая оболочка, простирающаяся от астеносферы до озонового экрана, и, наконец, атмосфера с тропосферой, стратосферой, мезосферой, термосферой и экзосферой [12,30].

Все многообразие сфер, образующих планету Земля сложилось в ходе длительной эволюции и разбивается на две большие группы (табл. 1).

Элементы структурной и функциональной групп образующих планету Земля.

| Структурная группа | Функциональная группа |

| · ядро; · мантия; · земная кора; · атмосфера; · гидросфера | · географическая оболочка; · ландшафтная оболочка (сфера); · биосфера |

Вторая группа возникла в ходе взаимодействия первых, поэтому она называется функциональной. Характерной чертой этой группы является то, что все, ее элементы образуются в контактных зонах и свою внутреннюю структуру формируют за счет природных тел других сфер, располагающихся вблизи той или иной контактной зоны.

Географическая оболочка Земли – сложный природный комплекс, возникающий в зоне взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмосферы и гидросферы. Географическая оболочка формируется под воздействием солнечной энергии и характеризуется развитием органической жизни. В нее входит нижняя часть атмосферы (тропосфера) (10 км), вся гидросфера, верхний слой литосферы (на материках – 4 – 5 км, на океанах 11 – 12 км), соответствующий оболочке осадочных пород и биосфера. Общая мощность географической оболочки – 20 – 35 км [20].

Критерием обособления ландшафтного пространства является наблюдаемая в нем и свойственная только ему интеграция всех состояний вещества, характерных для земной поверхности: абиогенного – твердого, жидкого, газообразного и живого. Ландшафтное пространство занимает ту контактную позицию в географической оболочке, в которой наиболее тесно смыкаются, пронизывают друг друга, осуществляют взаимный обмен веществом и энергией литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Если первые три составляющие большей своей частью выходят далеко за пределы контактного ландшафтного пространства, то биосфера, основной своей массой сконцентрирована именно в нем. Ландшафтное пространство облекает всю нашу планету. Будучи трехмерным (объемным) образованием, оно вместе с тем имеет «пленочный», пограничный характер, т. е. распластано по земной поверхности.

Впервые как самостоятельное природное тело ландшафтная оболочка (сфера) была выделена Воронежским географом Федором Николаевичем Мильковым в 1959 году. Ландшафтная оболочка представляет собой тонкий слой прямого соприкосновения и энергичного взаимодействия верхних слоев земной коры, нижних слоев тропосферы и водной оболочка Земли. Вся она (от своей верхней границы до нижней) пронизана жизнью и может быть определена как биологический фокус географической оболочки [21].

Ландшафтная оболочка — место трансформации солнечной энергии в различные виды земной энергии, среда, наиболее благоприятная для развития жизни. Ландшафтная оболочка — это совокупность ландшафтных комплексов, выстилающих сушу, океаны и ледниковые покровы [23].

В ландшафтную оболочку входят:

— современная кора выветривания;

— приземные слои воздуха;

При непосредственном участии или под контролем живых организмов здесь происходит множество процессов энерго-массообмена, результатом которых становятся специфичные ландшафтные тела, которые не могут возникнуть и существовать в каких-либо иных условиях.

Ландшафтная оболочка является относительно малой по объему частью географической оболочки, но она наиболее сложно организованная, гетерогенная, энергетически самая активная и наиважнейшая в экологическом отношении. В обобщенном виде ее определение может быть следующим: ландшафтная оболочка — тонкий приземный слой географической оболочки, представляющая зону контакта и активного энерго-массообмена литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы, питаемую лучистой энергией Солнца и энергией внутриземного происхождения, сферу наивысшего сгущения жизни на Земле, зарождения, развития и современного существования человечества и земной цивилизации [26].

Ландшафтная оболочка — одна из наиболее древних функциональных оболочек. Она возникла в начале геологического этапа развития Земли и была представлена абиогенной корой выветривания, контактирующей с достаточно тонким слоем приземной атмосферы. В ходе своей эволюции, и особенно с появлением на Земле живого вещества, ландшафтная сфера приобрела сложную внутреннюю структуру, перейдя в разряд биокосных систем, т.е. систем, в строении которых равнозначную роль играют как органическая, так и неорганическая материи.

Можно выделить две основные функции ландшафтной оболочки.

1. В ее пределах происходит преобразование солнечной энергии в другие виды, а также рассеивание этой энергии не только в границах ландшафтной оболочки, но и всей географической оболочки в целом.

2. В пределах ландшафтной оболочки создаются наиболее благоприятные условия для возникновения и существования жизни [12].

Каковы вертикальные границы ландшафтной оболочки? Верхняя граница ландшафтной оболочки совпадает с верхней границей приземных слоев воздуха. Эти слои, средней мощностью 30-50 м, находятся под непосредственным воздействием подстилающей поверхности Земли. Для их толщи характерны суточные колебания температуры и влажности воздуха, хорошо развитая термическая конвекция, кроме того, здесь наблюдаются повышенная запыленность воздуха и наличие спор и пыльцы растений. Мощность слоя определяется характером подстилающей поверхности. В высоких широтах, где эта поверхность достаточно однородна (снег, лед), верхняя граница располагается на высоте первых десятков метров. В низких широтах подстилающая поверхность представлена влажными тропическими лесами, где только высота древесного яруса достигает 70-80 м, и поэтому граница располагается уже на высоте первых сотен метров.

Нижняя граница совпадает с нижней границей коры выветривания, которая представляет собой продукты прямого воздействия воздуха, воды, растительности и животных на горные породы. Кора выветривания распространена повсеместно и варьирует от нескольких метров в высоких широтах до нескольких десятков метров, а иногда сотен, в тропиках.

Таким образом, средняя мощность ландшафтной оболочки равна нескольким десяткам метров, причем при движении от экватора к полюсам ее мощность уменьшается [12].

Ландшафтная оболочка в ходе своей длительной эволюции породила человечество, на протяжении тысячелетий была колыбелью его цивилизации и ныне является сферой обитания человека и объектом его труда. Со временем ландшафтная оболочка стала антропогенной, техногенной и интеллектуальной и духовной [26].

Целостность ландшафтной оболочки обеспечивается ее внутренней структурой, т.е. совокупностью ее частей, характером их взаимосвязей и взаимодействия. Различают три основных структурных уровня ее организации:

1. Вещественный (геокомпонентный);

2. Вертикальный (радиальный);

3. Латеральный (комплексный).

Вещественному уровню принадлежит важная роль в обособлении отдельных частей (геокомпонентов) ландшафтной сферы. Геокомпоненты — это совокупность веществ однородных по своему химическому, физическому, биологическому составу. Различают следующие компоненты:

— горные породы (минералы);

За каждым из компонентов стоит определенный тип вещества. Кроме того, к компонентам относят рельеф и климат (микроклимат), не имеющие под собой какого-либо вещественного содержания.

Геокомпоненты в ландшафтной оболочке формируют четыре контрастные среды: земную кору (горные породы и минералы), воздушную тропосферу (воздух) и гидросферу — в твердом (лед) и жидком (вода) состояниях. В формировании внутренней структуры ландшафтной оболочки принимают участие не все среды одновременно, а лишь отдельные их комбинации, разобщенные территориально.

На Земле наблюдается пять комбинаций прямого соприкосновения контрастных сред. Комбинации отличаются друг от друга интенсивностью и формами взаимного обмена веществом и энергией, и, следовательно, в каждой из них формируется особая ландшафтная обстановка, принципиально отличающаяся от других. Вследствие этого внутри ландшафтной оболочки формируются особые ее варианты (табл. 2).

Комбинаций прямого соприкосновения контрастных сред ландшафтной сферы

| Комбинаций прямого соприкосновения контрастных сред | Варианты ландшафтной сферы |

| Земная кора + воздушная тропосфера | Наземный |

| Водная оболочка + воздушная тропосфера | Водный, или водноповерхностный |

| Водная оболочка + земная кора | Подводный, или донный |

| Земная кора + водная оболочка + воздушная тропосфера | Земноводный |

| Водная оболочка (в форме льда) + воздушная тропосфера | Ледовый |

Наземный вариант формируется в условиях суши, где осуществляется контакт литогенной и воздушной сред. Это наиболее изученный в настоящее время вариант ландшафтной сферы.

Водный, или водноповерхностный, вариант охватывает поверхностную часть вод Мирового океана и имеет максимальную площадь среди всех других вариантов. Включает в себя кроме приземных слоев воздуха, также верхнюю толщу вод океана до глубины 200 м, так как именно в этих пределах возможен процесс фотосинтеза.

Донный вариант весьма своеобразен. Здесь атмосфера замещена водой, а почвы — илами. Полностью отсутствует свет. Возникает он на дне Мирового океана, охватывая его батиальную и абиссальную зоны.

Земноводный вариант по совокупности образующих его компонентов наиболее сложный. Он охватывает все поверхностные, воды (реки, озера и др.), морские мелководья (до глубины 200 м), а также собственно литоральную зону, являющуюся ядром этого варианта.

Ледовый вариант включает в себя ледники суши и многолетние морские льды. И те, и другие — производные климатических, условий. Их основная область распространения — высокие широты обоих полушарий и высокогорья Земли.

Вертикальная структура ландшафтной оболочки выражается через набор ее ярусов, сменяющих друг друга снизу вверх (от центра Земли к ее периферии). При движении в этом направлении в границах ландшафтной сферы хорошо обособляются, но при этом активно взаимодействуют следующие ее горизонты, или ярусы:

1) литогенный, совпадающий в основном с корой выветривания;

3) биогенный, образованный растениями и животными;

4) воздушный, с органическими включениями: спорами, пыльцой, насекомыми, птицами и т.д.

Данная вертикальная структура характерна только наземному варианту ландшафтной сферы. В других вариантах она носит иной, резко отличный от представленного, характер.

3. Горизонтальная структура ландшафтной оболочки связана с неравномерным распределением солнечной радиации по поверхности Земли, а также, сложным вещественным и гипсометрическим устройством ее поверхности. Подобный характер горизонтальной структуры выражается в формировании разнообразных ландшафтов [12].

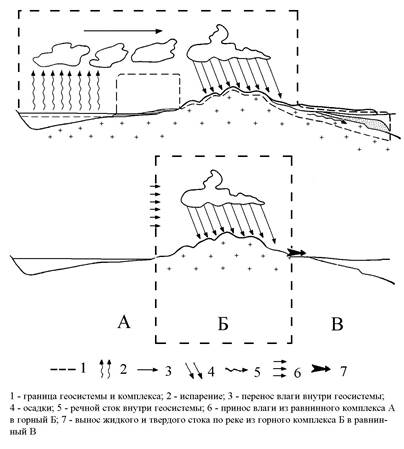

Помимо понятия «ландшафтная оболочка», в ландшафтоведении закрепилось понятие природный территориальный комплекс (ПТК). Он определяется как пространственно-временная система географических компонентов, взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся как единое целое. ПТК характеризуется сопряженностью с некоторой территорией в рамка пространсттвенных пороговых критериев и обозначает класс природных географических систем локальной и региональной размерности (рис. 2) [33].

ПТК — ландшафтное понятие, однозначно интерпретируемое практически во всех трудах ландшафтоведов как совокупность взаимосвязанных природных компонентов (литогенной основы, воздушных масс, природных вод, почв, растительности и животного мира) в форме территориальных образований различного иерархического ранга [26].

Ландшафтные ПТК – это саморегулируемые и самовосстанавливаемые системы взаимосвязанных компонентов и комплексов функционирующие под воздействием одного или нескольких компонентов, выступающих в роли ведущего фактора.

|

Рисунок 2. Геосистема (I) и природный территориальный комплекс (ландшафт) (II) горного массива [3]

Термин «биосфера» впервые употреблен Э. Зюссом в его классическом труде «Лик Земли» (1875), а после него и рядом других исследователей, но ни достаточно строгой формулировки этого понятия, ни точного определения границ биосферы, ни исследования значения биосферы в общей энергетике и геохимической работе Земли этими авторами сделано не было. Лишь В. И. Вернадский, пришедший на основании своих геохимических исследований к выводу об исключительно большом значении живых организмов в протекании геохимических процессов на земной поверхности и в формировании лика Земли, сформулировал общее учение о биосфере в своей работе 1926 года «Биосфера» [39].

По Вернадскому, биосфера это оболочка земли состав которой в основных чертах предопределены деятельностью живых существ: вся тропосфера, гидросфера, литосфера: мощностью до 30 – 40 км, населенная живыми организмами, а также область «былых биосфер», очерченная распределением на Земле биогенных осадочных пород; в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба. Это область системного взаимодействия живого и косного вещества на планете.

Биосфера не есть только так называемая область жизни. Вещество ее состоит из семи глубоко разнообразных частей:

1) живое вещество;

6) рассеянные атомы;

7) вещество космического происхождения.

Следовательно, биосфера понятие планетарное, широкое, намного превосходящее по объему поле исследования лесовода, биолога и почвоведа, которое ограничивается «областью жизни». Поэтому для обозначения «области жизни» или биогеоценотической оболочки применяется термин витасфера. Частица «вита» подчеркивает тот факт, что этот слой населен ныне живущими организмами. Таким образом, витасфера (эпигенема, фитогеосфера, биогеоценотическая оболочка) – слой биосферы, или область жизни, включающая ныне живущие организмы и вовлекаемые ими в биологический круговорот части атмосферы, гидросферы, литосферы; мощность на суше до сотни метров.

Ноосфера (ноос – разум) – это сфера земли, охваченная деятельностью человека. Сейчас, в связи с космическими полетами границы ноосферы вышли за пределы биосферы Земли [38,39].

Дата добавления: 2017-01-29 ; просмотров: 2746 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/8-98573.html