Морфологические части (элементы) ландшафтов. Иерархическая структура ландшафтов.

Фация — это элементарная природная геосистема, формирующаяся на одном элементе мезоформы рельефа и характеризующаяся однородными геолого-геоморфологическими условиями, одним микроклиматом, одним гигротопом (типом и степенью увлажнения), одной почвенной разностью, одной растительной ассоциацией и единым зооценозом. Фация обычно занимает элемент мезоформы рельефа или даже часть этого элемента (верхняя, средняя, нижняя части склона) либо форму микрорельефа (микрозападина). Поэтому основными диагностическими внешними признаками фации и являются ее положение на одном элементе мезоформы рельефа (порой даже части этого элемента или формы микрорельефа) и один По характеру миграции вещества, степени дренированности, увлажненности ландшафтоведы-геохимики (Б.Б. Полынов, М.А. Глазовская, А.И. Перельман и др.) делят фации на следующие типы: I- элювиальный; II- супераквальный; III- субаквальный;

Следующий ранг внутриландшафтных геокомплексов (морфологических элементов) — подурочигце (термин предложен Д.Л. Армандом, 1952).

Подурочище — цепочка связанных друг с другом фаций, объединенных единым потоком вещества и энергии на определенном элементе мезоформы рельефа. Обычно подурочище занимает тот или иной склон мезоформы рельефа или ее вершину либо понижение между положительными формами. Если рельеф достаточно расчленен, много склоновых элементов, то выделение подурочищ вполне целесообразно. Например, подурочища (ряды сопряженных фаций) на выпукло-вогнутых склонах разной экспозиции у холмов, балок, оврагов. Подурочища разной экспозиции подчиняются правилу предварения»: Например, в Западно-Сибирской лесостепи на северных склонах грив — подурочища березняков, а на южных склонах — степи.

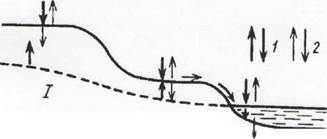

Урочище — это геосистема одного из локальных уровней организации. Урочища являются достаточно хорошо выраженными морфологическими частями ландшафта. Урочище — это природный комплекс, выделяющийся на мезоформе рельефа и состоящий из определенным образом связанных фаций и подурочищ. Термин введен в ландшафтную географию Л.Г. Раменским. Основным диагностическим признаком для их выделения может быть приуроченность к форме мезорельефа: I— элювиальный; II- супераквальный; III- субаквальный; 1 — поступление веществ в ландшафт; 2 — удаление веществ из ландшафта; пунктир — уровень грунтовых вод

Примеры урочищ: а) моренный холм с вариациями елового леса; б) песчаная грива с фациями сухого, свежего и влажного соснового бора; в) балка в степи с байрачным широколиственным лесом или сопка с вариациями степной растительности, приуроченными к разным склонам и их частям; г) заболоченная котловина с комплексом закономерно сменяющихся сопряженных фаций заболачивающегося леса, низинного, переходного и верхового болот среди таежного леса; д) песчаный бархан в пустыне и т.д.

Урочища делятся на: ‑ денудационные (элювиальные, автоморфные), преимущественно отдающие (рассеивающие) в смежные геосистемы (холмы, гривы) вещество и энергию; ‑аккумулятивные (депрессии), накапливающие или концентрирующие их (низинные болота, озерные котловины). ‑ транзитныесвязывающие урочища (овраги, балки и др.), транспортирующие вещества с водоразделов в депрессии рельефа.

Местность — природный комплекс, структурно-генетически и функционально объединяющий внутри себя закономерно сопряженные и повторяющиеся в определенной последовательности природные комплексы ранга урочищ. Местности обычно соответствуют важнейшим элементам макроформ рельефа. На равнинах выделяют местности плакоров, придолинных склонов, надпойменно-террасовые, пойменные и др.

Соответственно выделяются следующие типы местностей: местности плакоров (возвышенных равнин, сложенных суглинками) — автономные; местности склонов — транзитные; местности надпойменно-террасовые — аккумулятивные и трансаккумулятивные; местности пойменные — аккумулятивные, супераквальные (гидроморфные).

Ландшафт представляет собой сложно организованный природный комплекс, для которого характерна закономерная упорядоченная повторяемость урочищ нескольких видов и местностей, приуроченных генетически и морфологически однотипному макрорельефу. Обычно одному природному ландшафту соответствует один генетический макрорельефа (совокупность генетически взаимосвязанных форм рельефа).

Если для фации и урочища характерен свой микроклимат, то ландшафта — местный климат, В иерархической системе природ комплексов ландшафт относится к геосистемам низшего регионально: ранга. Ландшафт — узловая единица в иерархии природных геосистем. Он в равной мере несет на себе черты природной зональности и местности особенности геолого-геоморфологического строения. Ландшафт можно определить как сложную природную геосисму региональной размерности, состоящую из связанных генетически и функционально локальных природных геосистем, приуроченных одному типу рельефа, одной морфоструктуре со специфическим местным климатом. В ландшафте урочища и их группы, фации закономерно чередуются в пространстве, образуя его территориальную морфолоческую структуру.

Морфологическая структура ландшафта — это состав, соотношение площадей и взаиморасположение формирующих его локальных геосистем, именуемых морфологическими единицами (частями или элементами).

По соотношению занимаемых площадей и повторяемости в структуре выделяют: доминантные (господствующие) урочища, субдоминантные (подчиненные) урочища, редкие и уникальные урочища. Ландшафты, в которых абсолютно господствует лишь один вид урочища, а остальные урочища субдоминантны и редки, называются монодоминантными (рис. 4.4 а).

Существуют и полидоминантные по морфологической структуре ландшафты. В них разные содоминантные урочища, закономерно сменяясь, занимают более или менее равные площади Примерами их являются различные гривисто-ложбинные, мелкосопочные или холмистые, дельтовые ландшафты; в частности, лесо-лугово-степные ложбинно-гривистые ландшафты Западно-Сибирской лесостепи.

Соответственно различают вертикальную структуру геосистем, образованную природными компонентами (воздух атмосферы, вода, биота и т.д.) и межкомпонентными, вертикальными связями, и горизонтальную структуру сложных ландшафтных геосистем, образованную их морфологическими элементами (фациями и т.д.) и горизонтальными (боковыми, латеральными) связями между ними. Горизонтальная структура — это плановая структура морфологических единиц, слагающих ландшафт, и латеральные связи между ними. Ей отвечает полисистемная модель ландшафта.

В иерархии природных территориальных комплексов морфоструктурного типа в качестве граничных выделяются: фация (элементарная геосистема); ландшафт (узловая геосистема); ландшафтная оболочка (верхняя объемлющая геосистема).

Дата добавления: 2015-02-16 ; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав

Источник статьи: http://lektsii.net/2-85429.html

Морфологическая структура ландшафта

Природные геосистемы, более крупные, чем ландшафт, т.е. состоящие из нескольких ландшафтов, называют таксономическими единицами, а более мелкие, входящие в состав ландшафта, – морфологическими частями ландшафта.

Морфологическое строение ландшафтов разнообразно по сложности внутреннего территориального устройства. На современном этапе развития географии ландшафт рассматривают как сложную индивидуальную территориальную единицу, исторически сложившуюся систему более мелких природных комплексов, обозначенных терминами: фация, подурочище, урочище, местность.

Фация – наименьшая элементарная составная часть ландшафта, предел географического деления территории, площадь которой обычно от нескольких десятков гектаров и менее. В ней на всем протяжении одинаковый рельеф, однородная литология поверхностных отложений и условия увлажнения, она характеризуется одним микроклиматом, одной почвенной разностью и одним биоценозом. Фактически географическая фация тождественна элементарной экосистеме — биогеоценозу. Чаще всего занимает микроформу рельефа или ее часть, часть элемента мезоформы. Например, 1) крутая часть склона балки, лишенная растительности; 2) карстовая воронка; 3) родниковая фация в местах выхода грунтовых вод. Реже встречаются фации, занимающие весь элемент мезоформы рельефа (например, склон северной экспозиции V-образного оврага, растущего в покровных суглинках, лишенный почвенно-растительного покрова.

В полевых условиях очертания фаций легко определяются по смене растительности, так как она наиболее чутко реагирует на изменение природных условий – литологии, увлажнение, почвы и т. д. Особенно отчетливо различимы разные фации в степи, полупустыне, на лугах во время цветения разнотравья. Следует различать коренные (неизменные) и измененные антропогенные фации – пашни, сады, лесные полосы и т. д. В последнем случае природный биоценоз может или существенно видоизменяться или не сохраняться вовсе. Тогда при проведении границ фации главную роль играют почвенный покров и литологический состав поверхностных отложений. Фации выделяются только при крупномасштабной съемке.

Основной причиной фациальной дифференциации является изменение литогенной основы. Различные элементарные геосистемы в зависимости от положения на профиле рельефа, экспозиции, крутизны и формы склона, литологического состава пород и т. д. отличаются тепловым режимом, глубиной залегания фунтовых вод, балансом влаги и минеральных веществ. Поэтому каждой из них соответствуют свои экологические условия (или экотоп), в зависимости от которых формируется единый биогеоценоз. В результате взаимодействия всех компонентов формируется и почва, и водный режим, и геохимические условия, и т. д. Общая классификация фаций еще недостаточно разработана, так как в пределах каждой природной зоны и физико-географической провинции резко различаются особенности условий их формирования.

Наиболее распространенной является геохимическая классификация фации, созданная Б.Б. Полыновым и доработанная М.Ф. Глазовской, которая в качестве ведущего фактора дифференциации локальных геосистем рассматривает литологические и геоморфологические условия их формирования. Выделяются три основные группы ландшафтных фаций (рис. 1):

Рис. 1. Схема основных типов фаций (по Б.Б. Полынову):

I – элювиальные фации; II – супераквальные фации; III – субаквальные фации; 1 – поступление веществ в ландшафт; 2 – удаление веществ из ландшафта; пунктир – уровень грунтовых вод

I группа. Элювиальные фации. Формируются на повышенных элементах рельефа с глубоким залеганием фунтовых вод. Поступление веществ в них происходит только из атмосферы, расход осуществляется путем стока и просачивания. Почвы автоморфные зональные, обычно в большей или меньшей степени промыты от легкорастворимых соединений. Выносу элементов из элювиальных фаций препятствуют, во-первых, активная биологическая аккумуляция, вызванная избирательным поглощением ряда элементов живыми организмами; во-вторых, пассивная абиогенная аккумуляция, которая является результатом физико-химических реакций.

В результате биологической аккумуляции верхние горизонты почв обогащены элементами, участвующими в биологическом круговороте веществ. Именно почвы элювиальных фаций на плоских глинистых водоразделах В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев относили к зональным, «нормальным».

Среди элювиальных фаций выделяются следующие подгруппы, отличающиеся от основной группы по геоморфологическим условиям, водному режиму и, следовательно, по характеру выноса или привноса химических элементов:

1. Трансэлювиальные фации выпуклых вершин и склонов. Для них характерно поступление химических элементов с боковым твердым и жидким стоком. Вынос элементов совершается здесь не только путем просачивания в вертикальном направлении, но и вдоль склона в связи с осыпанием, сползанием пород и циркуляцией подземных и поверхностных вод.

2. Трансаккумулятивные фации формируются в нижних частях вогнутых склонов и на днищах сухих логов, суходолов (степных балок), где происходит не только вынос, но и частичная аккумуляция как жидкого, так и твердого стока.

3. Аккумулятивно-элювиальные фации замкнутых понижений, с хорошим дренажем и глубоким залеганием грунтовых вод формируются в условиях аккумуляции твердых веществ. Большая часть подвижных водорастворимых соединений при избыточном поверхностном увлажнении выносится вглубь, часто до грунтовых вод. Например, замкнутые котловины среди песков, падины на плакорах, моренные западины, карстовые воронки, степные западины, в том числе «степные блюдца».

II группа. Супераквальные (надводные) фации. Формируются на пониженных участках рельефа с близким залеганием грунтовых вод. В них создаются условия обогащения почвы и фунтов подвижными химическими элементами как за счет поднятия грунтовых вод, так и за счет поверхностного стока с окружающих элювиальных фаций. М.А. Глазовская отмечает, что в пределах таких геосистем развиваются специфичные биоценозы с организмами, приспособленными к существованию в условиях избытка подвижных химических элементов. Типичными примерами таких фаций являются: солончаки с галофитной растительностью при близком залегании минерализованных вод и засоленных почвообразующих породах, низинные луга с обилием бобовых на карбонатных луговых почвах с близким залеганием жестких грунтовых вод.

В группе супераквальных (надводных) фаций выделяются:

1. Надводные (гидрогенные) фации, связанные со стоячими или слабопроточными водами (например, фации соров и лиманов Прикаспийской низменности).

2. Транссупераквальные фации, в образовании которых принимают участие проточные воды с активным водообменом (например, фации днищ балок).

3. Пойменные фации, формирующиеся в условиях резко выраженного сезонного изменения водного режима.

III группа. Субаквалъные (водные) фации. Формируются на дне водоемов суши. С окружающих элювиальных фаций в водоем поступают подвижные элементы. В связи с этим на дне водоемов накапливаются элементы с наибольшей миграционной способностью. Количество веществ в значительной мере определяют особенности населяющих водоем организмов. Процессы разложения органических остатков в водоемах идут в анаэробных условиях и сопровождаются образованием органических илов – сапропелей. В зависимости от степени проточности и богатства водных экосистем в водоеме могут создаваться окислительные или восстановительные условия, от которых зависят миграционные способности элементов. В группе субаквальных (водных) фаций выделяются:

1. Аквальные фации замкнутых бессточных водоемов.

2. Трансаквальные фации рек и проточных озер.

Они различаются по условиям притока и оттока веществ.

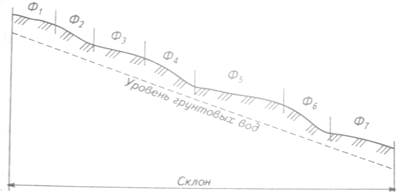

Поурочище. Представляет собой природный территориальный комплекс, состоящий из одной группы фаций одного типа, тесно связанных генетически и динамически, расположенных на одной форме элемента рельефа, одной экспозиции (рис. 2). Поскольку фации не оригинальны, а всегда типично повторяются по территории, нет смысла изучать каждую фацию отдельно. Достаточно изучить основные типы фаций. Далее ограничиваются выделением сопряженной группы фаций, приуроченных к определенному элементу рельефа: склону или вершине холма, плоской поверхности террасы определенного уровня. Все фации, входящие в состав определенного подурочища, по условиям миграции химических элементов относятся к одной группе.

Рис. 2. Подурочище. Сопряженный фациальный ряд супераквальных фаций (Ф1… Ф7)

Примером подурочища может служить коренной склон долины реки, сложенный литологически различными породами – покровными суглинками, валунными моренными суглинками, писчим мелом турона, где на литологических различных породах формируются фации разного типа.

Выделяю следующие типы подурочищ: склон, вершина холма, плоский водораздел, плоская терраса, долина реки, часть поймы, оврага.

Урочище. Основной морфологической частью ландшафта являются урочища, состоящие из генетически, динамически и территориально связанных фаций. Они являются более крупными таксонами, обычно хорошо выраженными физиономически. Урочища формируются в пределах единой по генезису и возрасту мезо-форме рельефа, на которой сохраняется одна и та же растительная формация и один ряд почв, например: 1) пойменная дубрава; 2) лиман (обширная депрессия на территории Прикаспийской низменности с луговой растительностью на лугово-лиманных каштановых почвах).

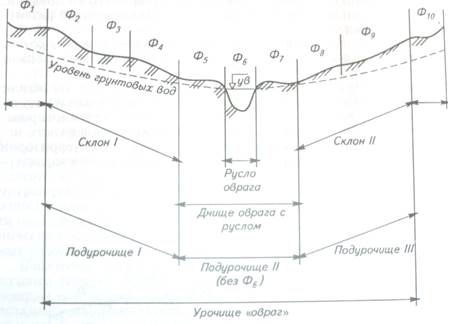

В зависимости от сложности морфологического строения урочища подразделяются на простые и сложные. Простые урочища занимают какую-либо одну мезоформу рельефа с особым характером литологии, поверхностного и подземного стока, почвенно-растительного покрова. В простых урочищах каждый элемент мезорельефа занят только одной фацией. Сложные урочища – это генетически и исторически обособившиеся территориальные сочетания простых урочищ (например, крутая балка с оврагами, террасами, оползневыми цирками и т. д.). Здесь на каждом элементе рельефа выделяется система фаций – подурочища (рис. 3).

Урочища отличаются друг от друга набором морфологических признаков, позволяющих раскрыть характер их внутренней пространственной структуры (определенный состав фаций, их сопряженность, рисунок, происхождение) и являющихся важными диагностическими свойствами в классификационных обобщениях.

Наборы определенных урочищ раскрывают внутреннее содержание более крупных типологических (типов местности) и региональных (физико-географических районов) геосистем. Кроме того, в зависимости от частоты повторяемости и значения в структуре вышестоящих таксонов выделяют характерные урочища, урочища-доминанты и редкие урочища.

Рис. 3. Урочище «овраг»:

Ф1, Ф10 – трансаккумулятивные фации; Ф2… Ф4 – группа супераквальных фаций на склоне I, подурочище I; Ф6 – субаквальная фация, русло оврага; Ф5, Ф7 – группа транссупераквальных фаций на днище оврага, подурочище II; Ф8, Ф9 – группа супераквальных фаций на склоне II, подурочище III

Характерные (типичные, основные) урочища, которые легко устанавливаются при первом рекогносцировочном обследовании территории, раскрывают наиболее существенные (специфические) черты ландшафтной структуры вышестоящих геосистем (овраги – характерные урочища склонового типа местности).

Доминирующие (фоновые, господствующие) урочища – это, как правило, участки исходной поверхности территории и выявляются при сплошном картировании территории. Часто урочища-доминанты являются одновременно и характерными.

Редкие (эпизодические, дополняющие, второстепенные) урочища представлены на изучаемой территории единично. В большинстве случаев редкие урочища являются уникальными представителями «былых» (реликтовых) ландшафтов или «вестниками» ландшафтов будущего (многие антропогенные урочища), в связи, с чем подлежат особо тщательному изучению и картированию.

В зависимости от степени и характера хозяйственного воздействия человека урочища делятся на естественные (коренные, неизмененные) и антропогенные (модифицированные, измененные).

Классификация урочищ. Урочища являются основным объектом полевой ландшафтной съемки и ландшафтного дешифрирования АКС. Картирование фаций требует очень крупных масштабов и, как правило, ведется на «ключевых» участках.

Классификация урочищ разрабатывается на конкретном региональном материале в процессе составления крупно- и средне-масштабных ландшафтных карт. Главной причиной обособления и формирования различных типов урочищ служит образование разных форм мезорельефа. Типология таких форм строится по генетическим признакам, где за основу берутся процессы, создающие или изменяющие данную форму: эрозионные, ледниково-аккумулятивные, флювиогляциальные (водно-ледниковые), карстовые, эоловые и др.

Классификация урочищ разрабатывается для каждой географической провинции (реже для физико-географического района) индивидуально. В настоящее время не проведена детальная ландшафтная съемка России и всеобъемлющая классификация урочищ еще не разработана.

Общие принципы классификации.

1. За исходное начало принимается систематика форм мезорельефа с учетом их генезиса, морфологического типа и положения в системе местного стока. Рельеф учитывается в тесной связи с естественным дренажем и увлажнением.

2. На следующей ступени классификации вводится еще один важный признак – почвообразующая порода с учетом подстилающих, залегающих глубже горных пород (например, покровные плейстоценовые суглинки, подстилаемые альб-сеноманскими песками; туронский мел и продукты его разрушения и т. д.).

Сочетание основных факторов формирования урочищ – форм рельефа, экспозиции, состава почвообразующих пород, теплообеспеченности, режима и характера увлажнения – определяет распространение почв и растительных сообществ.

3. Почвенно-растительный покров, не являясь определяющим критерием при классификации урочищ, служит важнейшим индикационным признаком.

При этом в разных ландшафтных зонах и провинциях, в пределах одной физико-географической страны, при одинаковых формах рельефа и почвообразующих породах формируются различные местные климаты, условия увлажнения и, следовательно, почвы, биоценозы и неодинаковые урочища.

Поэтому классификацию урочищ (как и фаций) необходимо проводить на зонально-спектральном фоне, то есть, привязывая ее к определенным ландшафтным провинциям или группам ландшафтов.

Таким образом, путь к всеобщей классификации урочищ лежит через разработку региональных классификационных схем.

Местность, по мнению Н.Ф. Реймерса, – наиболее крупная морфологическая часть ландшафта – группа урочищ, занимающих отдельные крупные формы рельефа (форму мезорельефа), речные долины, плакоры и т. д. или участки ландшафта с различным соотношением площадей однотипных урочищ. Это таксон природно-территориального деления: геосистема устроенная более сложно, чем урочище, но проще, чем ландшафт.

Местность – относительно равноценная с точки зрения хозяйственного использования территория, представляющая собой закономерный комплекс урочищ и характеризующаяся специфическими условиями рельефа, литологии, микроклимата, увлажнения, почвенно-растительного покрова.

Ведущая роль в формировании местностей принадлежит рельефу, условиям литологии и характеру почвообразующих пород.

Типизация местностей проводится опираясь на конкретный региональный материал. В различных физико-географических провинциях (иногда и в физико-географических районах) выделяются специфические типы местностей.

Например, на территории лесостепной провинции Окско-Донской равнины Ф.Н. Мильков и Н.И. Дудник обосновывают выделение 6 типов местности: междуречного недренированного, плакорного, склонового, зандрового, надпойменно-террасного и пойменного. Для степной провинции Окско-Донской равнины выделяются 5 типов местности: плакорный, склоновый, овраж-но-балочный, надпойменно-террасный, пойменный.

Типы местности раскрывают содержание физико-географических районов, провинций, зон и подзон. Многие из них могут встречаться не в одном, а в нескольких ландшафтных районах, провинциях и даже в нескольких зонах. Например, плакоры свойственны и лесостепной, и степной зонам. Надпойменно-террасный и пойменный тип местности присущ речным долинам практически всех природных зон.

Некоторые типы местности являются очень специфичными. Например, в Волго-Иловлинском районе, который входит в состав Приволжской степной возвышенной провинции, как типы местности выделяются: 1) зона Балыклейского грабена, ограниченная разломами; 2) морские абразионно-аккумулятивные террасы на приволжском склоне. На территории Прикаспийской полупустынной низменной провинции выделяются лиманный и соровый типы местности. Главным критерием для установления границ типов местности (их подтипов и вариантов) служит расположение их основных составляющих: характерных урочищ и урочищ-доминант.

Плакорный тип местности повсеместно представлен более или менее хорошо дренированными плоскими и половолнисты-ми водораздельными равнинами с уклонами поверхности 0-3°. Развиты они на покровных суглинках, подстилаемых морскими, древнеаллювиальными, морскими и прочими отложениями. Характерными урочищами являются ровняди – для Окско-Донской равнины (в Волгоградской области отмечаются только на севере Хоперско-Бузулукского равнинного ландшафтного района), плакоры с автоморфными почвами и зональной растительностью.

Склоновый тип местности объединяет наклонные (обычно свыше 3 °) поверхности с пересеченным рельефом. Характеризуется выходами на дневную поверхность коренных пород, смытостью почв, сохранившейся естественной степной растительностью. Характерные урочища: овраги, балки, оползни и т. д.

Надпойменно-террасовый тип местности образован одной террасой или несколькими террасами с песчано-супесчаным и суглинистым аллювием под зональными вариантами каштановых и черноземных почв, песчаными слаборазвитыми почвами с участием лугово-болотных комплексов, остаточно-эрозионных, суффозионных и эоловых понижений. Характерными урочищами являются конусы выноса оврагов и балок, балки-суходолы, западины, прибортовые озерные котловины, развеваемые и закрепленные бугристые, грядовые пески.

Пойменный тип местности соответствует заливаемым в половодье днищам долин рек. Он отличается сложной организацией ландшафтообразующего процесса, развитие которого по-разному складывается в долинах больших (Дон, Волга) и малых рек, а также находится в прямой зависимости от характера поверхности поймы, удаленности ее частей от русла реки, высотного уровня поймы, особенностей растительного покрова, поступления вещества с прилегающих склонов и с подземным стоком. Поймы характеризуются большой пестротой почвенно-растительного покрова. Характерными урочищами являются озера-старицы, староречные русла (ерики), ложбины стока паводковых вод, гривы, ольховые и камышовые болота, заболоченные луга.

| | | следующая лекция ==> | |

| Компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы | | | Типы ландшафтных территориальных структур |

Дата добавления: 2017-06-02 ; просмотров: 3153 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/9-20501.html