Классификационные категории ландшафтов и признаки их выделения

| Таксоны | Главные основания деления | Примеры |

| Отдел | Тип контакта и взаимодействие геосфер в структуре ландшафтной оболочки | Отделы: наземных ландшафтов, водных ландшафтов и др. |

| Система | Энергетическая база ландшафтов – поясно-зональные различия водно-теплового баланса | Системы: субарктических, бореальных, суббореальных ландшафтов и др. |

| Подсистема | Секторные климатические различия, континентальность климата | Подсистемы суббореальных ландшафтов; умеренно-континентальных, континентальных, резко континентальных |

| Класс | Морфоструктуры высшего порядка (элементы мегарельефа), тип природной зональности (горизонтальный или вертикальный) | Классы: равнинных ландшафтов, горных ландшафтов |

| Подкласс | Ярусная дифференциация ландшафтной структуры в горах и на равнинах | Подклассы равнинных, возвышенных, низменных, низинных ландшафтов |

| Группа | Тип водно-геохимического режима, определяемый соотношением атмосферного, грунтового и натечного увлажнения, степенью дренированности | Группы элювиальных, полугидроморфных, гидроморфных ландшафтов |

| Тип | Почвенно-биоклиматические признаки на уровне типов почв и классов растительных формаций (зональные для группы элювиальных ландшафтов) | Типы ландшафтов: лесостепной, степной, полупустынный, болотный, луговой и др. |

| Подтип | Почвенно-биоклиматические признаки на уровне подтипов почв и подклассов растительных формаций (подзональные для группы элювиальных ландшафтов) | Подтипы лесостепного типа ландшафтов: лугово-степной (северная лесостепь), лесо-лугово-степной (средняя лесостепь), колочно-степной (южная лесостепь) |

| Род | Генетические типы рельефа | Роды степных равнинных ландшафтов: мелкосопочных, плоскоравнинных древнеаллювиальных, бугристо-грядовых древнеэоловых и др. |

| Подрод | Генетические типы и литология поверхностных горных пород | Подроды степных дренвне-аллювиальных равнинных – песчаных, галечиковых, лессово-суглинистых ландшафтов |

| Вид | Сходство доминирующих в ландшафтах урочищ | Если степных равнинных ландшафтов: а) плосковолнистные древнеаллювиальные равнины, песчаные и супесчаные, с песчанноразнотравно-красноковыльными степями на темно-каштановых почвах; б) пологоволнистные аккумулятивные лессовые плато с разнотравно-ковыльными степями на черноземах южных |

| Морфологи-ческий вариант (подвид) | Частные отклонения в морфологии ландшафтов (главным образом по составу и соотношению площадей подчиненных урочищ) | Морфологические варианты степного ландшафта вида «а»: а I – с дефляционными котловинами, занятыми соровыми солончаками (до 5-7 % площади); а II – с остаточно-эрозионными ложбинами, занятыми галофитнозлаковыми лугами на луговых солончаковатых почвах (до 10 % площади) |

Сходства и различия ландшафтов определяются многими причинами, и важно определить, в какой последовательности эти причины должны учитываться в таксономическом ряду. Важнейшие процессы функционирования ландшафтов, такие, как влагооборот, биологический круговорот веществ, почвообразование, продуцирование биомассы, определяются тепло- и влагообеспеченностью ландшафта, т.е. поступлением солнечной энергии и актийной влаги. Распределение же тепла и влаги и их соотношение зависят от широтной зональности, секторности, высотной ярусности ландшафтов, и эти важнейшие закономерности ландшафтообразования должны служить исходными «координатами» при классификации ландшафтов. Исходя из приведенных соображений, в качестве высшей таксономической ступени классификации предлагается считать тип ландшафтов. Основной критерий для разграничения типов ландшафтов — важнейшие глобальные различия в соотношениях тепла и влаги, в гидротермическом режиме ландшафтов. Конкретными классификационными признаками служат такие показатели, как радиационный баланс, сумма активных температур (за период со средними суточными температурами выше 10 °С), коэффициент увлажнения и коэффициент континентальности по Н.Н. Иванову. Кроме того, следует учитывать средние и экстремальные температуры воздуха, количество осадков, величину испаряемости. Общность ландшафтов одного типа проявляется в водном балансе, современных геоморфологических и геохимических процессах, условиях жизни органического мира, его структуре, продуктивности, запасах биомассы, биологическом круговороте веществ, типе почвообразования.

Тип ландшафтов – это объединение ландшафтов, имеющих общие зонально-секторные черты в структуре, функционировании и динамике. По зональным признакам все типы можно сгруппировать в группы, или серии, которые представляют собой аналоги по теплообеспеченности, а по секторным — в ряды, представляющие аналоги типов по увлажнению. Номенклатура типов ландшафтов складывается соответственно из двух элементов: один указывает на положение в ряду теплообеспеченности (арктические и антарктические, субарктические, бореальные, суббореальные, субтропические и т.д.), другой — на положение в раду увлажнения (от гумидных до экстрааридных).

Большинство ландшафтных типов представлено различными вариантами в обоих полушариях, на разных континентах, а нередко – и в разных секторах одного континента. В таких случаях к названию типа прибавляются соответствующие эпитеты, указывающие на региональную приуроченность, а в тех случаях, когда варианты обусловлены изменениями степени континентальное, то и на этот признак. Примеры полных наименований: ландшафты бореальные (таежные) умеренно-континентальные восточноевропейские; бореальные (таежные) умеренно-континентальные североамериканские.

Характерные черты ландшафтов каждого типа, как правило, лучше всего выражены в центре его ареала; на периферии появляются признаки перехода к соседним типам. Это обстоятельство дает основание подразделять типы ландшафтов на подтипы, которые отражают постепенность зональных переходов. Во многих типах ландшафтов естественно выявляются три подтипа – северный, средний и южный (например, в тундровых, таежных, суббореальных степных).

На следующей таксономической ступени в классификацию вводится гипсометрический фактор, который служит критерием выделения классов и подклассов ландшафтов, отражающих ярусные ландшафтные закономерности. Главным высотным ландшафтным уровням соответствуют два класса ландшафтов – равнинный и горный. Напомним, что главная отличительная особенность горных ландшафтов – наличие высотной поясности. В составе равнинного класса различаются два подкласса – низменные и возвышенные ландшафты, в классе горных ландшафтов – подклассы низко-, средне- и высокогорный. В выделении подклассов отражается постепенная трансформация характерных зонально-секторных признаков каждого типа по мере нарастания высоты над уровнем моря.

На нижних ступенях ландшафтной классификации в качестве определяющего критерия выступает фундамент ландшафта – его петрографический состав, структурные особенности, формы рельефа. Учет этого критерия дает основания для выделения в конечном счете классификационных единиц наиболее дробного таксономического уровня – видов ландшафтов. Ландшафты одного вида характеризуются наибольшим числом общих признаков и максимальным сходством в генезисе, наборе компонентов, структуре и морфологии.

| | | следующая лекция ==> | |

| Типы ландшафтных территориальных структур | | | Структура и функционирование ландшафта |

Дата добавления: 2017-06-02 ; просмотров: 1270 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/9-20503.html

Правила и принципы классификации ландшафтов

Классификация – один из способов систематизации, имеющий своей целью разделение на группы предметов, однородных в каком-либо отношении и равных по рангу. Следовательно, классифицировать можно урочища, фации, ландшафты, но нельзя одной классификацией охватить все категории ПТК. Классификации позволяют выявить в изучаемых объектах черты сходства и различия, порядок расположения и соподчинения. Без классификации невозможно составить ландшафтную карту.

При разработке классификации следует придерживаться некоторых логических правил, знание которых поможет избежать ошибочных построений. Д.Л. Арманд (1975) сформулировал правила деления понятий, принятые в логике, применительно к географическим классификациям:

1. Сумма выделенных видов должна быть равна объему родового понятия. Вид, как наименьшая единица классификации, всегда входит в состав более крупного выдела – рода. Недопустимо, чтобы в границах рода были виды, не относящиеся к данному роду или подчиняющиеся другой, более высокой единице классификации.

2. В пределах одной ступени классификации, подчиненной одному родовому понятию, должен выдерживаться только один классификационный признак. Это правило обязывает более широко использовать метод ведущего фактора. Если при разработке классификации заранее отобрать несколько наиболее существенных признаков и выявить их соподчинение, каждый из них будет выступать в качестве ведущего на данной ступени классификации. Остальные признаки, характеризующие ПТК, могут считаться второстепенными, сопутствующими ведущему, и не должны влиять на выделение самостоятельных комплексов. Например, если ведущим признаком на какой-то ступени классификации установлен мезорельеф, то никакие комбинации почвенно-растительного покрова не могут служить основанием для деления. Если же появляется необходимость учесть этот фактор, его можно считать ведущим на следующей, более низкой ступени классификации.

3. Группы, выделенные по видовым отличиям, должны исключать друг друга, чтобы ни один классифицируемый объект нельзя было отнести к двум группам. Применительно к классификациям ландшафтов приведенное правило требует четких и недвусмысленных формулировок, исключающих возможность относить один и тот же вид к двум различным родам ландшафтов.

4. В классификациях нежелательно пропускать логические ступени. При нарушении этого правила классификация теряет стройность и логичность, хотя и может оставаться достоверной. Если, например, решено, что классификация будет четырехступенной, нельзя делать исключения из этого принципа. Не рекомендуется, чтобы в одних случаях ранжирование комплексов производилось по 4, а в другом – по 3 ступеням.

Среди классификаций ПТК наибольшее теоретическое и практическое значение имеют классификации ландшафтов. Разработке этого вопроса посвящены работы А.Г. Исаченко (1985), В.А. Николаева (1978), Н.А. Гвоздецкого (1979) и др. Решен один из важных вопросов – определены основные единицы классификации. Общепринятыми стали такие понятия, как отдел, система, класс, тип, род, вид ландшафтов. Критерии выделения этих таксонов наиболее детально разработаны В.А. Николаевым.

Высшей классификационной категорией автор считает отдел ландшафтов, выделяемый по типу контакта и взаимодействия сфер в структуре географической оболочки Земли. По этому признаку различают отделы наземных, земноводных, водных, донных ландшафтов (Ф.Н. Мильков, 1967). Внутри отделов в зависимости от зональных различий баланса тепла и влаги обособляют системы – субарктических, бореальных, суббореальных и других ландшафтов. С учетом секторных климатических особенностей системы ландшафтов расчленяют на подсистемы. Например, в составе системы бореальных ландшафтов можно назвать подсистемы умеренно континентальных, континентальных, резко континентальных ландшафтов.

Границами класса ландшафтов служат крупные морфоструктуры высшего порядка и типы природной зональности. Принято различать два основных класса – равнинных и горных ландшафтов. Тип ландшафтов предложено выделять по соотношению тепла и влаги, обуславливающего характер и направленность основных природных процессов, состав и структуру фито- и зооценозов. В качестве типов выступают тундровые, лесные, лесостепные, пустынные и другие ландшафты. Главным фактором обособления рода ландшафтов выдвинут генезис рельефа, вида ландшафтов – структура доминирующих урочищ.

Некоторые отличия содержит классификационная схема А.Г. Исаченко, разработанная им для ландшафтной карты СССР, масштаба 1:4 000 000 (1998 г.). В качестве категории самого высокого ранга выступают зональные группы первого порядка (арктические, субарктические, бореальные, суббореальные и др.), являющиеся как бы аналогами систем ландшафтов по В.А. Николаеву. Эти классификационные единицы разделяются на зональные группы второго порядка, обособляемые по соотношению тепла и влаги. Например, группа бореальных ландшафтов расчленяется на северотаежные, среднетаежные, южнотаежные комплексы. На следующей ступени классификации вводятся признаки, определяемые секторностью климатических характеристик (ландшафты умеренно-континентальные, резко континентальные, приокеанические муссонные и др.). Сочетание зональных и секторных критериев позволяет выделить типы ландшафтов, которые различаются по своему географическому положению. Например, группа бореальных ландшафтов распадается на 4 типа – Восточноевропейских, Западносибирских, Восточносибирских, Дальневосточных ландшафтов. Следующая единица классификации – классы ландшафтов, обособляемые с учетом гипсометрического уровня территории (ландшафты равнинные и горные). Наиболее дробная единица – вид ландшафта, определяющими факторами выделения которой являются литология поверхностных отложений и тип рельефа. На ландшафтной карте СССР, масштаб которой не позволяет показать виды ландшафтов, нашли отражение более крупные их объединения, названные группами видов.

Любая классификация, наряду с основными единицами, содержит и промежуточные – подотдел, подсистема, подкласс, подтип, подрод, подвид и др. Например, в классе равнинных могут быть подклассы возвышенных и низменных ландшафтов; в типе лесных – подтипы северотаежных, среднетаежных, южнотаежных ландшафтов. Обособление таких категорий диктуется собранным и проработанным материалом, степенью его детальности и достоверности, масштабом карты. Как и основные, промежуточные единицы занимают строго определенное место в таксономической системе и подчиняются всем правилам классификации.

Любая классификация предполагает некоторую формализацию, упорядочение и обобщение понятий. В наибольшей степени обобщение присуще высшим единицам классификации (отделам, классам, типам). Их разграничение производится по самым главным, существенным признакам, на фоне которых разнообразие подчиненных лишь подчеркивает сложность внутреннего строения крупных ПТК. Минимальная степень обобщения свойственна видам ландшафтов как сравнительно однородным выделам.

Источник статьи: http://www.bygeo.ru/materialy/vtoroi_kurs/landshaftovedenie-chtenie/1579-pravila-i-principy-klassifikacii-landshaftov.html

Научная электронная библиотека

Курбаниязов А. К.,

2.2. Принципы выделения ландшафтов и их классификация

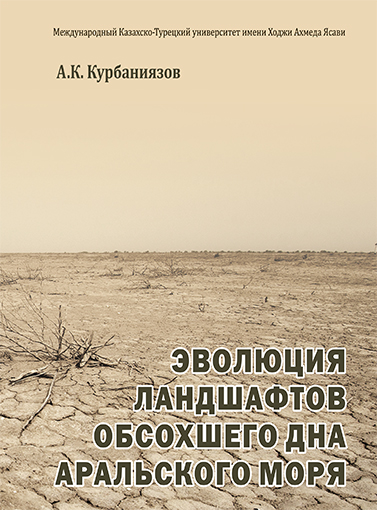

Обсохшая часть дна Аральского моря наиболее молодая, высокодинамичная пустыня. По мере снижения уровня моря ежегодно появляется новая суша, а та, которая расположена в тыловой части осушки подвергается существенной трансформации в аридных климатических условиях. Все это сказывается на характере структуры формирующихся природных комплексов. Поэтому, здесь отмечается наличие ряда динамических региональных полос, а иногда обособленных ареалов, различающихся по структуре природных комплексов. В связи с этим, для их выявления следует применить особый подход, основывающийся на конкретном характере природных условий территорий, а потом их можно изучать в типологическом порядке.

В.А. Николаев (1979) отмечает, что ландшафтная методика … основана на представлении о ландшафте как геосистеме, все составляющие которой находятся в определенном коррелятивном сопряжении. Особенно прочные связи существуют между рельефом, горными породами, грунтовыми водами, почвами и растительностью. Именно они приводят к качественному обособлению геосистем ранга «ландшафт» и его морфологических единиц.

Сопряженный анализ компонентов природы и изучение взаимоотношения между морфологическими составными частями геокомплекса позволили выявить ландшафты на обсохшей части дна моря. В условиях пустынь определенной форме рельефа соответствует определенный состав отложений, вид почвы и растительное сообщество. Одним словом, между ними имеется соответствующее взаимоотношение и взаимосвязь, взаимообусловленность. Коррелятивный анализ природных компонентов в пределах естественно ограниченных территорий позволили выявить природные ландшафты осушки Арала.

В основу классификации ландшафтов обсохшего дна Аральского моря положены исторический, генетический и структурно-системный принципы, которые были обоснованы В.А. Николаевым (1979). Эти принципы позволяют классифицировать ландшафты, основа которых была создана деятельностью моря и проследить эволюцию ландшафтов с момента современного отступления моря, возникновения пустыни Аралкум и установить пространственно-временную закономерность становления и тенденцию развития ландшафтов, выражающуюся прежде всего в непрерывном изменении природных компонентов в результате продолжающегося отступления, снижения уровня моря и воздействия аридных процессов.

Применяя классификационные категории ландшафтов В.А. Николаева (1979) выделяем: класс – подкласс – группа – тип – подтип – род – подрод – вид.

Обсохшее дно Аральского моря, как и все Приаралье, относится к классу равнинных ландшафтов центральной части Турана. В основу выделения подкласса ландшафтов положены особенности ярусной дифференциации рельефа внутри этой равнины, возраст и генезис слагающих его отложений. По этим признакам, рассматриваемый регион относится к подклассу низменных современных первично-аккумулятивных морских равнин. Группа ландшафтов выделяется на основе типа водно-геохимического режима, степени дренированности грунтов. На основе этого выделяются группы элювиальных, полугидроморфных и гидроморфных ландшафтов.

Тип и подтип ландшафтов выделяются по особенностям био-климатических показателей, по которым ландшафты южной части обсохшего дна Арала принадлежат пустынному типу, северо-пустынному подтипу. Характерным для них является преобладание испарения над осадками, определяющее тип почвообразования, господство процессов аридной денудации, доминирование ксеро- и галофитов над другой растительностью.

Типы ландшафтов, по геоморфологическим особенностям делятся на роды. Последние, по генезису и литологии покровных отложений, разделяются на подроды. Южная часть обсохшего дна моря представляет собой современную первично-аккумулятивную слабонаклонную равнину, созданную совместной деятельностью реки и моря. Эта первично-аккумулятивная морская равнина состоит из песчаных и супесчано-суглинистых подродов.

Вслед за подродом, основной единицей классификации ландшафтов является вид. Вид ландшафта выделяется по совокупности однотипных по генезису и структуре индивидуальных урочищ. Вид ландшафта характеризуется единством природных процессов, обусловленных геологическим строением, новейшими тектоническими движениями, особенностями рельефа, почвенно-растительного покрова. А.А. Рафиков (1982) на обсохшем к началу 80-х годов дне Арала выделил два вида ландшафта.

В настоящее время выделяются четыре вида ландшафтов:

1. Слабопологие и плоские супесчано-суглинистые равнины с разреженными галофитными кустарниками на типичных солончаках в сочетании с однолетними солянками на луговых солончаках.

2. Слабоприподнятые слабонаклонные песчаные равнины с разреженными псаммофитами и галофитными группировками на засоленных песках.

3. Слабоволнистые супесчано-суглинистые равнины авандельты Амударьи с мезофильными, галофильными и псаммофильными кустарниковыми растительными сообществами на типичных и луговых солончаках.

4. Плоские супесчано-суглинистые и песчаные равнины с озерно-болотными комплексами, тростниковые заросли сочетающиеся с тамариксчатниками на болотных почвах и луговых солончаках, галофитные и ксерофитные сообщества на типичных солончаках.

Каждый из перечисленных видов представляет собой единое целое, характеризующееся временем и общностью происхождения и дальнейшего развития. В свою очередь данные природные комплексы состоят из целого ряда разнородных урочищ.

Источник статьи: http://monographies.ru/ru/book/section?id=13957