Плодовый сад

Страницы

Строение плодового дерева и его частей

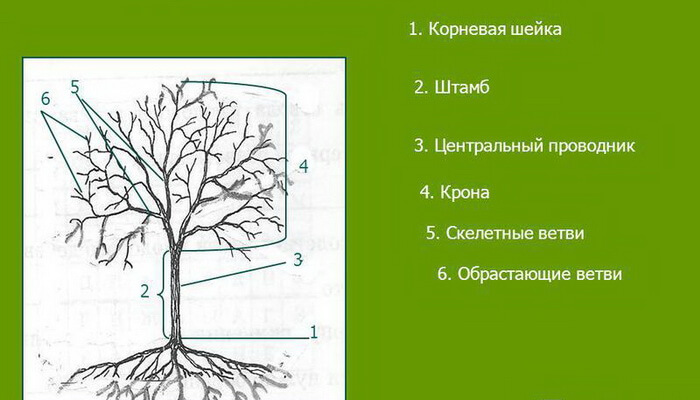

Плодовое дерево имеет надземную и подземную части. Надземную часть составляют ствол, сучья, ветви, веточки, листья, цветки, плоды; подземная часть — это корневая система. На рис. 1 показаны составные части плодового дерева.

Корневая шейка — место перехода стеблевой части в корневую. Различают настоящую корневую шейку и условную, или ложную. Настоящая шейка имеется у растений, выращенных из семян. Она находится у самой поверхности почвы и образуется на ранней стадии развития из подсемядольного колена прорастающего семени. Ложная корневая шейка бывает у растений, размноженных вегетативным путем (стеблевыми или корневыми черенками, отводками, усами, окулировкой). Корневая шейка имеет промежуточную окраску коры между стеблем и корнем.

Ствол — центральная ось плодового дерева, от которой отходят сучья, ветви и другие части кроны.

Штамб — нижняя часть ствола, искусственно лишенная разветвлений, или, другими словами, место от корневой шейки до первого нижнего скелетного разветвления.

Крона — совокупность всех разветвлений, удерживаемых стволом.

Центральный проводник — часть ствола, на которой находятся разветвления кроны, от первого нижнего разветвления до побега продолжения.

Побег продолжения — самая верхняя часть ствола (верхушечный прирост последнего года).

Скелетные или маточные сучья — самые крупные разветвления, первыми возникшие при формировании кроны и составляющие ее основу.

Полускелетные сучья — менее крупные скелетные части дерева, возникшие на скелетных сучьях и являющиеся разветвлениями второго порядка.

Скелетные ветви — разветвления третьего порядка, находящиеся на полускелетных сучьях.

Обрастающие ветки и веточки — разветвления четвертого и пятого порядков, располагающиеся на скелетных и полускелетных ветвях. Это более мелкие образования преимущественно плодового типа, на которых размещается урожай.

Составные части плодового дерева

1 — ствол; 2 — штамб; 3 — маточные сучья; 4 — полускелетные сучья; 5 — ветка; 6 — обрастающие веточки; 7 — побег продолжения; 8 — корневая шейка; 9 — горизонтальные корни; 10 — вертикальные корни; 11 — обрастающие корни

Схема ветвления плодового дерева

Цифры указывают порядки ветвления

Высота ствола у культурной яблони достигает 5—6 м, у груши — 7—8, у черешни — 8—10 м. Деревья со штамбом свыше 120 см называют высокоштамбовыми, от 80 до 100 см — среднештамбовыми, или полуштамбовыми, от 40 до 60 см — низкоштамбовыми, или карликовыми.

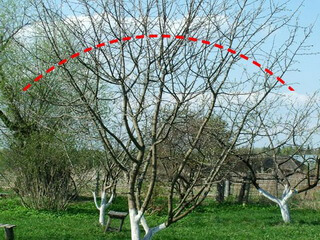

Кроны по форме могут быть сжатые, шарообразные, пирамидальные, обратно пирамидальные и другие. Форма кроны зависит от условий произрастания, породно-сортовых свойств, возраста дерева, подвоя и т. д.

У каждой крупной ветви и даже самой маленькой веточки есть свое строго определенное место в кроне, свои «собственный адрес». Чтобы установить местоположение каждой ветви или веточки, нужно знать порядки ветвления (см. рис.), т, е. последовательное размещение крупных, средних и мелких ответвлений, начиная от ствола и кончая верхней частью кроны. Центральную ось плодового дерева, или ствол, называют нулевым порядком. На стволе у его основания размещаются самые крупные скелетные разветвления первого порядка (основные сучья).

От них отходят тоже крупные, но менее сильные скелетные разветвления второго порядка (полускелетные сучья). На полускелетных сучьях находятся разветвления третьего порядка (сильные скелетные ветви), на них — разветвления четвертого порядка (полускелетные ветви), на полускелетных ветвях размещаются разветвления пятого порядка (обрастающие ветки), а на них — разветвления шестого порядка (обрастающие мелкие веточки). У косточковых пород число порядков меньше, чем у семечковых; у ягодных — еще меньше. У яблони, произрастающей в средней зоне России, насчитывается до пяти-шести порядков, у вишни и сливы до четырех-пяти, у ягодных кустарников до трех-четырех порядков. В более благоприятных условиях южных районов, где продолжительность жизни растений увеличивается, число порядков больше.

Источник статьи: http://plodovyy-sad.ru/stroenie-plodovogo-dereva-i-ego-chastey/

Строение плодовых деревьев: надземная и подземная части

Плодовое дерево состоит из двух частей: надземной и подземной. В надземной части выделяют ствол, штамб, скелетные и полускелетные ветви разных порядков ветвления, обрастающие ветки (плодовые прутики, копьеца, кольчатки), побеги, почки. Подземная часть – это корни: вертикальные, горизонтальные и обрастающие (мочки), на которых расположены всасывающие корешки.

Ниже подробно рассмотрено, как устроены плодовые деревья.

Из каких частей состоит плодовое дерево (с фото и схемой)

Корневая шейка – место перехода надземной части в корневую. Эта основная часть дерева расположена примерно на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня. В последние годы питомники освоили зимнюю прививку непосредственно в корневую шейку.

Ствол – вся центральная часть плодового и любого другого дерева от поверхности почвы до вершины.

Штамб – часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви. В приусадебных садах следует сажать деревья с более низким штамбом 40-60 см, который легче защитить от зимних повреждений.

Центральным проводником или лидером называют часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева.

На центральном проводнике развиваются разветвления, из которых для формирования кроны выбирают скелетные ветви первого порядка (ветвь, непосредственно отходящая от проводника

Побег – растущая листоносная стеблевая часть, развивающаяся в текущем вегетационном сезоне из почек на приросте прошлого года. После опадения листьев и до начала нового роста эту часть дерева называют веткой, однолетним приростом, приростом предшествующего вегетационного периода. С весны следующего года ветки уже называют ветвями.

От скелетных ветвей отходят ветви потоньше — полускелетные (ветви второго порядка), а на них впоследствии появляются обрастающие веточки. Совокупность всех крупных и мелких разветвлений, находящихся на центральном проводнике, называется кроной дерева.

Конкурент – сильный побег, выросший из боковой почки, соседний с верхушкой. Обычно эта часть растущего дерева отходит под острым углом к проводнику и развивается так же сильно, как проводник, а иногда и сильнее. Срастание конкурента с проводником в развилках обычно непрочное, поэтому легко может произойти отлом. Вырезать конкуренты лучше в год их развития в первой половине лета, но не позднее весны следующего года.

Обрастающими ветками называют небольшие, сравнительно молодые разветвления, покрывающие скелетные ветви. Это основные плодовые органы дерева (генеративные), на которых формируются цветочные почки и основной урожай плодов.

Кольчатки — наиболее короткие веточки, иногда лишь в несколько миллиметров длиной, имеют одну хорошо развитую почку на верхушке и морщинистую кору.

Как видно на фото, эти части дерева отходят под прямым углом к ветви, на которой образовались, они имеют цилиндрическую форму и очень хрупки:

Копьеца имеют длину от 1,5 до 10-15 см, они прямые, с более короткими междоузлиями, чем у ростовых побегов, также отходят почти под прямым углом к несущей их ветви. Боковые почки их развиты очень слабо.

Плодовые прутики – однолетние приросты свыше 15 см длиной, с нормальной величины междоузлиями. В отличие от ростовых побегов они более тонкие и гибкие; отходят от ветви под большим углом и имеют слаборазвитые боковые почки. Верхушка плодовых прутиков часто отгибается книзу.

Все основные части плодового дерева представлены на этой схеме:

После каждого плодоношения эти веточки все больше разветвляются и превращаются в сложные плодовые ветки – плодухи. Они обычно имеют очень слабый годичный прирост на концах своих разветвлений-рожков в виде кольчаток, копьец и реже плодовых прутиков.

Утолщения древесины, образующиеся в местах прикрепления плодов на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках, называются плодовыми сумками.

На двухлетних ветках косточковых культур возникают очень короткие букетные веточки, на которых цветочные почки располагаются близко друг к другу.

Теперь, когда вы знаете, из чего состоит плодовое дерево, узнайте подробнее о строении веток и почек.

Строение веток и почек плодовых деревьев

На ветках деревьев имеются почки; из одних вырастает побег, другие являются цветочными. Формируются они в течение вегетационного периода, и уже к осени в них имеются зачатки листьев и соцветий. Листовая почка имеет коническую форму и от основания постепенно сужается кверху. Цветочная почка более крупная, куполовидной формы у основания, несколько расширяется к середине; верхушка ее закруглена по сравнению с листовой. Спящими называются почки, которые не пробудились к росту с началом вегетации. Они находятся на стволе и ветвях первого порядка и пробуждаются иногда через много лет в случаях каких-либо сильных повреждений дерева. Побеги, выросшие из спящих почек, называются волчками – они представляют собой сильные, вертикально направленные побеги с длинными междоузлиями и крупными листьями.

Ветка или побег плодового дерева в поперечном разрезе имеет следующее строение. Снаружи она покрыта защитной оболочкой – кутикулой. Дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. Одна из особенностей строения плодового дерева заключается в том, что при отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, чем обеспечивается рост ветвей в толщину. При делении клеток камбий откладывает в одну сторону клетки коры, в другую — древесины.

Источник статьи: http://www.udec.ru/derevo/str-plod-dereva.php

Основные части плодового дерева, их назначение и взаимосвязь

У плодовых растений различают подземную (корневую) и надземную системы. Обрезают в основном надземную систему. Естественно, что, не зная ее основных частей, их назначения и взаимосвязи, характера роста и плодоношения, биологических и породно-сортовых особенностей, построить правильную систему обрезки трудно.

Надземная система плодового дерева состоит из ствола, скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей.

Ствол – основная вертикально расположенная стеблевая часть (центральная ось) надземной системы; место перехода ствола в корень называют корневой шейкой. Нижнюю часть ствола от корневой шейки до первого скелетного разветвления называют штамбом, а часть ствола от штамба до основания прироста последнего года – центральным проводником или лидером.

Скелетные ветви – самые крупные, составляющие остов кроны. Скелетные ветви, отходящие непосредственно от ствола, называют ветвями первого порядка ветвления или основными скелетными ветвями; на них размещаются ветви второго порядка, на последних – ветки третьего порядка и т. д. У яблони ветвление может достигать 7 – 8 и более порядков, из которых к скелетным относятся первые 2 – 3 порядка.

Полускелетные ветки обычно слабые, тонкие, чаще пониклые, длиной 50 – 150 см. Они рано прекращают рост и покрываются обрастающими ветками. Их часто называют также ветвями плодоношения.

Обрастающие ветки – мелкие слаборослые разветвления, покрывающие скелетные и полускелетные ветви. Они несут на себе большую часть урожая, поэтому их часто называют также генеративными или плодоносными.

Совокупность всех разветвлений дерева называют кроной. В зависимости от породы, сорта, подвоя, возраста дерева и условий произрастания естественно развивающиеся деревья образуют разнообразные формы крон. Произвольно их можно сгруппировать в пять основных типов: метловидная, пирамидальная (конусовидная), обратноконусовидная, шаровидная и широко раскидистая.

Скелетные и полускелетные ветви покрыты многочисленными ростовыми и плодовыми образованиями. По силе роста и морфологическим особенностям их разделяют на удлиненные (ауксибласты), которым присущ сильный рост, четко выраженные междоузлия, хорошо сформированные боковые почки, и укороченные (брахибласты), длина которых не превышает нескольких сантиметров, а междоузлия настолько укорочены, что разграничить их бывает очень трудно.

Побегами называют приросты текущего года до тех пор, пока они покрыты листьями, после листопада их называют ветками, а с нового календарного года – приростами прошлого года.

По положению в пространстве различают вертикальные (ортотропные) и горизонтальные (плагиотропные) побеги, по типу почек – вегетативные, у которых все почки ростовые, и генеративные (плодоносные), верхушечная почка которых, а иногда и часть боковых – цветковые.

По положению на несущем стебле или ветке различают побеги верхушечные, которые также называют терминальными, или побегами продолжения, и боковые.

В зависимости от типа почки, из которой образовался побег, размещения его на ветке и функциональных особенностей различают следующие побеги.

Обычные, или весенние, – все побеги, нормально развивающиеся с началом каждой вегетации из верхушечных и боковых почек приростов прошлого года.

Побеги продолжения, или побеги удлинения, центрального проводника, скелетных и полускелетных ветвей, которые образуются из верхушечных почек приростов прошлого года.

Конкуренты – побеги, образующиеся из 1 – 2 почек, ближайших к верхушечной. Как правило, они отходят под острым углом, растут так же сильно, а иногда даже сильнее побегов продолжения, из-за чего получаются непрочные развилки.

Летние, Ивановы, или преждевременные, побеги вырастают во вторую волну роста из почек, сформировавшихся в текущем году и бывших в течение некоторого времени в покое.

Волчки (волчковые, жировые, или водяные, побеги) – сильные, вертикально растущие побеги, которые развиваются на многолетней древесине вследствие старения дерева, неправильной обрезки, поломки ветвей, подмерзания и некоторых других причин. Они обычно растут вертикально, имеют длинные междоузлия и крупные листья. В дальнейшем рост ослабляется, и они становятся обычными ветками. Способность к волчкованию зависит от сорта: одни сорта образуют массу волчков, другие – очень мало.

Регенеративные побеги появляются в результате нарушения коррелятивных связей между надземной и подземной системами, преимущественно в местах нарушения этих связей. Они образуются из спящих, запасных и других почек. Рост их начинается и оканчивается позже, чем у обычных (весенних) побегов. В эту группу можно отнести и придаточные побеги, образующиеся из дополнительных почек, расположенных сбоку основной, из зачаточных образований, имеющихся в годичных кольцах, в местах ранения и на корнях.

Побеги замещения – приросты, возникшие вместе с генеративными органами из смешанных почек.

Корнепорослевые побеги образуются из почек, сформировавшихся на корнях. На подземной части таких побегов образуются придаточные корни.

Побеги утолщения составляют особую (условную) группу. К ним относят все побеги, образующиеся в питомнике в зоне будущего штамба дерева.

Длина годичного прироста – важный показатель активности физиологических процессов, возрастного состояния дерева и эффективности применяемой агротехники. Сильными считают приросты свыше 40 см для молодых и 35 см для плодоносящих деревьев; умеренными соответственно 30 – 40 и 25 – 35 см; слабыми – менее 25 – 30 см.

Сильные приросты способствуют развитию большой площади листьев, которые обеспечивают хороший рост молодых деревьев и ежегодное высокое плодоношение взрослых. Ослабление ростовых процессов ведет к уменьшению соотношения между вновь образующейся молодой и старой малопродуктивной плодовой древесиной. В результате усиливается периодичность плодоношения и снижается товарность урожая. Деревья с сильными приростами отличаются повышенной зимостойкостью.

Плоды у семечковых размещаются на обрастающих ветках. По силе роста и морфологическим признакам они значительно различаются.

Плодовый прутик – однолетняя ветка длиной 15 – 25 см. Обычно тоньше ростового побега, часто изогнута книзу, верхушечная почка может быть и вегетативной и генеративной. Размещение почек такое же, как и у ростовых побегов, но междоузлия укороченные и почки развиты слабее.

Копьецо – прямой, заметно суживающийся к верхушке однолетний прирост длиной 5 – 15 см. От несущей ветви обычно отходит под прямым углом. Верхушечная почка может быть и вегетативной и генеративной. Размещение почек сближенное.

Кольчатка – коротенький прирост длиной от 0,2 до 3 см, с недоразвитыми боковыми почками и одной хорошо сформированной верхушечной цветочной или ростовой почкой. Отходит от несущей ветви обычно под прямым углом. Слабые кольчатки с малым количеством листьев в розетке формируют, как правило, ростовую почку; при большом количестве листьев почка может быть цветочной. Иногда после одного или нескольких плодоношений кольчатка может прорасти и стать вегетативной веточкой.

Сложная кольчатка – многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаточных приростов без следов плодоношения.

Плодовая сумка – вздутие (утолщение) конечной части плодовой веточки, несущее на себе плоды. На месте прикрепления плода остается след, сохраняющийся всю жизнь дерева. Если плод созрел – след крупный, если опал недозрелым – след мельче. На плодовой сумке ниже места плодоношения в зависимости от сортовых особенностей и агротехники образуются 1 – 2 кольчатки или 1 – 2 и более побегов замещения в виде копьец, плодовых прутиков или ростовых побегов.

Плодушки, или плодухи, – многолетние плодовые образования, состоящие из кольчаток, коротких приростов и плодовых сумок. Некоторые плодоводы к плодухам относят молодые (не старше 2 – 3 лет), но уже плодоносившие кольчатки, копьеца, прутики; к плодушкам – более разветвленные ветки с несколькими плодовыми сумками.

Сложная плодовая, или смешанная обрастающая, ветка состоит из большого количества различных типов обрастающих веток со следами плодоношения.

Ветки и плодовые образования несут на себе почки, из которых в дальнейшем развиваются новые ветки или плодовые образования.

Почка – зачаточный побег, находящийся в состоянии относительного покоя. Она состоит из оси, конуса роста, зачатков листьев, цветков и почек.

Почки формируются в пазухах листьев и поэтому называются пазушными (аксиллярными). Место прикрепления черешка листа и почки называют узлом, часть прироста между соседними узлами – междоузлием.

По строению и органообразованию почки делятся на вегетативные (ростовые, листовые) и генеративные (цветковые, плодовые). Такое деление условно, так как при соответствующих условиях вегетативные почки могут развиваться в генеративные и наоборот. Существуют также смешанные вегетативно-генеративные почки.

Генеративные почки у всех плодовых пород обычно округлые и более крупные, чем вегетативные. Они бывают простые, или чисто цветковые (у косточковых), и смешанные (у семечковых пород и ягодных кустарников). Из простых почек развиваются только цветки и плоды. После плодоношения на месте простой почки остается рубец. Из смешанных плодовых почек наряду с репродуктивными органами развиваются листья и приросты в виде кольчаток, копьец, прутиков и побегов.

Вегетативные почки дают побеги различной длины или розетки листьев.

У семечковых пород в пазухе листа нормально развивается обычно одна почка, но с обеих сторон этой почки в пазухах прилистников имеется еще по одной почти незаметной почечке: они трогаются в рост в случае гибели основной. Их называют дополнительными или резервными.

Не все почки, сформировавшиеся в данном сезоне, на следующий год прорастают. Некоторые почки, в первую очередь размещающиеся у оснований годичных приростов, остаются внешне недеятельными в течение ряда лет. В действительности же по мере утолщения ветви их оси удлиняются, благодаря чему жизнеспособность таких почек сохраняется у яблони и груши, например, десятки лет.

Почки встречаются не только там, где были листья. При сильной обрезке или поломке ветвей из каллюса и группы паренхимных клеток быстро формируются почки, дающие начало регенеративным побегам. Это так называемые придаточные, адвентивные, или провизорные, почки. Они часто образуются на корнях вишни, сливы, яблони и др.

В зависимости от расположения на ветке (побеге) различают почки верхушечные (концевые, терминальные) и боковые (коллатеральные).

Верхушечная (концевая) расположена на конце растущей ветви или ее разветвления. При развитии такой почки (если она не цветочная) вырастает побег с междоузлиями и листьями, заканчивающийся снова верхушечной почкой. Боковые (коллатеральные) почки образуются в пазухах листьев. Для удобства при обрезке среди них различают внутренние и наружные. Внутренние размещаются на той стороне ветки, которая обращена к центральной оси кроны; наружные – на стороне прироста, обращенной к периферии кроны.

По времени прорастания почки делят на скороспелые, прорастающие в год формирования, и позднеспелые, прорастающие в начале следующего вегетационного периода.

Лист – один из важнейших вегетативных органов растения. Ботанически он считается частью побега. Основные функции листа – транспирация и фотосинтез. Около 90 – 95% сухих веществ, используемых растением на построение всех органов (в том числе и урожая), составляют продукты фотосинтеза. Транспирация предупреждает перегрев листа.

Лист состоит из пластинки и черешка. Сверху и снизу пластинка покрыта защитной тканью – эпидермисом. В нижнем эпидермисе содержится большое количество устьиц, через которые осуществляется газо- и водообмен с окружающей атмосферой. Между верхней и нижней кожицей располагается мезофилл. Под верхней кожицей лежит столбчатая, или полисадная, ткань. Под полисадной тканью размещается губчатая. Первая более приспособлена для фотосинтеза, вторая – для транспирации.

Структура листа и его фотосинтетическая способность определяются условиями освещения. В большой кроне световой режим неравноценен. В глубине кроны взрослого дерева уровень освещения ниже, чем на периферии, в 10 – 15 и более раз. Поэтому, чем ближе к центру размещается лист, тем тоньше становится его пластинка. Существенно снижается и потенциальная интенсивность фотосинтеза таких листьев. Световые кривые фотосинтеза показывают, что каждый лист отзывается на повышение света увеличением активности работы до определенной величины. В целом наиболее продуктивно лист фотосинтезирует при том освещении, при котором он формировался и рос.

Морфологические, анатомические и физиологические признаки листьев, расположенных в разных местах побега, неодинаковы. Нижние формируются в течение 2 – 5 дней и достигают 3 – 4 см2. Они интенсивно работают и быстро заканчивают жизненный цикл. Средние листья растут 30 – 45 дней. Размер их до 80 см2 и более. Верхние листья растут интенсивнее средних, но они меньше. Наиболее продуктивны листья средней части побега.

Листья, размещающиеся непосредственно у плода, фотосинтезируют интенсивнее, чем на неплодоносящих обрастающих веточках, хотя по размеру они, как правило, меньше.

Эффективность ассимиляции листьев в широких пределах может регулироваться агротехникой. Одним из наиболее существенных звеньев агротехники в этом отношении является обрезка. Различными приемами формирования и обрезки плодовод должен создавать такую конструкцию кроны дерева или ряда деревьев, в которой все листья находятся в наиболее благоприятных для фотосинтеза условиях освещения – 70 – 100% от полного на открытой площадке. В дальнейшем путем систематической обрезки необходимо не допускать ухудшения светового режима и тем самым способствовать наиболее продуктивной деятельности всех листьев.

Источник статьи: http://indasad.ru/osnovy-obrezki/379-osnovnye-chasti-plodovogo-dereva-ikh-naznachenie-i-vzaimosvyaz