Проблемы противопожарного обустройства лесов вблизи населенных пунктов

Учитывая неизбежные климатические изменения, следует учесть и то, что возрастает и риск негативных воздействий лесных пожаров на расположенные вблизи населенные пункты. Одним из методов снижения пожарной опасности в лесах – это выполнение мер их противопожарного обустройства. Естественно, для нейтрализации угроз нужен комплекс мер, включая противопожарную пропаганду и просвещение, повышение качества мониторинга, укрепления лесопожарных формирований, соблюдения требований градостроительного кодекса по наличию противопожарных расстояний между строениями, а также строениями и границей леса и т.д., но противопожарное обустройство лесов является ключевым элементом. К сожалению, специфика прилегающих территорий не всегда позволяет в полной мере реализовать весь возможных комплекс мер по их противопожарному обустройству.

Правилами пожарной безопасностью в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 Меры предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными рубками, запрещаются: в лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников; в лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий); в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан).

Большинство лесов, расположенных вокруг населенных пунктов и объектов экономики, как правило, относятся к категории защитных, в том числе – к водоохранным лесам, зеленым и лесопарковым зонам, городским лесам, лесам, расположенным в первом и втором поясах зон санитарной охраны, и т.п. Этот запрет не просто исключает возможность создание противопожарных разрывов, но и существенно усложняет создание полноценных (широких) минерализованных полос, для которых в насаждениях требуется прокладка технологических коридоров, особенно в высокополнотных и среднеполнотных насаждениях.

В значительной степени увеличивает риски близкое расположение населенных пунктов к группово-разновозрастным, разновозрастным многоярусным хвойным насаждениям и хвойным насаждениям с густым хвойным подростом. В таких насаждениях высока вероятность развития верховых пожаров. А сплошная вырубка второго яруса и хвойного подроста также может признаться не правомерной.

Даже в случае полной гибели древостоев вблизи населенных пунктов, например, на гарях и шелкопрядниках назначение сплошных рубок с целью противопожарного обустройства и снижения рисков для населенных пунктов запрещено. Возможно только назначение санитарно-оздоровительных мероприятий с предварительным проведением лесопатологического обследования, что в значительной степени увеличивает время до проведения таких рубок и соответственно значительно возрастают угрозы повреждения населенных пунктов пожарами, угроза возникновения которых на нарушенных участках лесных земель велика.

По мнению специалистов Филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центр лесной пирологии» (г. Красноярск) целесообразно дополнить пункт 17 Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, абзацем следующего содержания: «Указанные ограничения не распространяются на мероприятия, запроектированные в рамках законодательства, для защиты населенных пунктов и территорий, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров».

Но наличие запрета не означает, что никаких мер применять нельзя.

В частности, возможно не только создавать минерализованные полосы, но и обеспечивать снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, Это возможно путем увеличения доли лиственных пород за счет посадки лиственных пород. Кроме того, снизить вероятность развития верховых пожаров можно поднятием крон хвойных пород за счет обрезки их нижних веток до высоты 1,5 – 2,5 м, увеличением в составе подроста и подлесочных пород пожаробезопасных видов деревьев и кустарников (ольхи, осины, ивы, черемухи, бузины и т.п.), а также проведением профилактических выжиганий или скашиванием трав. Существенное влияние на снижение пожарной опасности в лесах может оказать уборка захламленности. Несмотря на то, что в рамках действующего лесного законодательства эта мера относится к санитарно-оздоровительным мероприятиям (а не к противопожарному обустройству), нет никаких запретов включать его в перечень мер, направленных на снижение рисков негативного воздействия лесных пожаров на населенные пункты.

Как было сказано выше, снижать пожарную опасность можно проводя плановые профилактические выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. К сожалению, и тут есть серьезные ограничения. Такие выжигания запрещены в городских лесах и лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедниках.

Возможной альтернативой проведения профилактических выжиганий в настоящее время может послужить скашивание трав, применение гербицидов, или посадка огнеупорных растений, например – картофеля, многолетнего люпина, сахалинской гречихи. Однако, не всегда проведение таких мероприятий возможно и экономически оправданно. Вполне обоснованным решением было бы изложить пункт 20 Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 в следующей редакции: «20. В городских лесах и лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, за исключением случаев, если указанные мероприятия проводятся в целях, предусмотренных законодательством мер для защиты населенных пунктов и территорий, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.». Соответствующие предложения отправлены нами в Рослесхоз.

Отдельно стоит остановится на требованиях градостроительного кодекса о соблюдении противопожарных расстояний. К сожалению, ряд несознательных граждан незаконно возводить строения ближе к границе леса, не задумываясь о том, что это может привести к переходу пожара на населенный пункт, и даже к человеческим жертвам.

Строение, возведенные с нарушением градостроительных и строительных норм и правил (включая требования по наличия противопожарного расстояния, например до границы леса), рассматриваются как самовольная постройка и подлежат сносу в судебном порядке или принудительному приведению в соответствие. Вероятность того, что гражданин возьмет (установленным порядком) прилегающий участок леса в пользования для заготовки древесины и с соблюдением всех норм вырубить необходимый противопожарный разрыв, минимальна. Т.е. остается только вариант принудительного (по решению суда или органа местного самоуправления) сноса строения. К сожалению, подобные крайние меры в нашей стране применяются крайне редко, а в удаленных деревнях на практике вообще никогда не применяются.

Гражданам, решившим построить строение ближе к лесу, нужно помнить, что даже если до суда и сноса дело не дойдет, в любом случае в соответствии с частью 2 статьи 222 Гражданского кодекса они не смогут распоряжаться таким строением (продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки и т.д.).

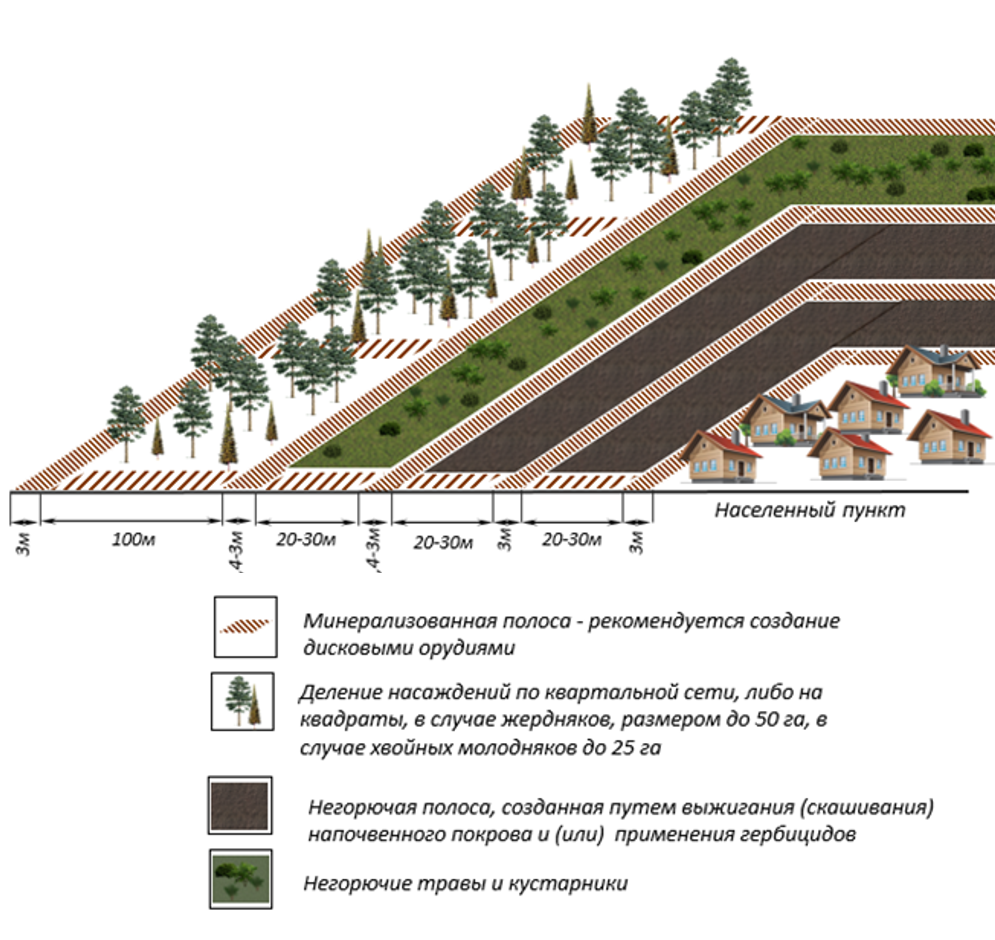

Типовая схема противопожарного обустройства участков земель незанятых лесными насаждениями и иных категорий земель, где возможно развитие лесных и других ландшафтных (природных) высокоинтенсивных пожаров представлена на рисунке

Пример хорошей минерализованной полосы, созданной дисковой бороной:

Ссылки по теме

Источник

Опасная зона вокруг лесов

Требования охраны труда при проведении лесосечных работ

76. На каждую лесосеку до начала разработки применительно к конкретным условиям рельефа местности, составу насаждения, способу рубки, используемым машинам, оборудованию и формам организации труда лицом, осуществляющим техническое руководство в лесопункте или лесничестве, составляется технологическая карта, утверждаемая работодателем (главным лесничим, лесничим).

Проводить лесосечные работы без технологической карты запрещается.

Изменения, вносимые в технологическую карту, должны утверждаться работодателем (главным лесничим, лесничим).

77. Технологическая карта должна содержать:

1) характеристику лесосеки;

2) направление линий электропередач, трасс, трубопроводов, схему лесосеки с четким изображением в ней пасек, трелевочных волоков, технологических коридоров, просек, канатных установок, лесопогрузочных пунктов, лесовозных усов, площадок для размещения вспомогательного оборудования и помещений, обозначение зон безопасности;

3) технологические указания об очередности разработки пасек, расстановки работников в них и безопасные способы ведения работ, величину уклонов и направление валки;

4) отметку о выполнении подготовительных работ на лесосеке.

78. Организационное руководство на лесосеке в соответствии с требованиями технологической карты осуществляет мастер. В распоряжении мастера находятся бригады, работу которых он должен организовать и контролировать.

79. Мастер должен ознакомить бригадира с технологической картой и выдать схему разрабатываемого бригадой участка лесосеки с указанием очередности разработки пасек, опасных зон, волоков, погрузочных пунктов при валке деревьев с помощью моторного инструмента.

При выполнении лесосечных работ с помощью комплекса машин должно быть обозначено взаимодействие всех машин, входящих в комплекс.

80. Территория места валки, расположенная в равнинной местности на расстоянии двойной высоты древостоя, но не менее 50 м, является опасной зоной.

В горных условиях опасной зоной является расстояние не менее 60 м от места валки. При выполнении других операций, кроме валки деревьев, опасная зона поперек склона составляет не менее 30 м.

При уклоне горы более 15° опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы горы.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 304-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 11, ст. 1363; N 38, ст. 4508; 2011, N 5, ст. 762; 2015, N 25, ст. 3699).

81. На территории опасной зоны во время валки деревьев не разрешается расчищать снег вокруг деревьев, обрубать сучья, чокеровать, трелевать, сжигать сучья и выполнять другие работы.

При появлении в опасной зоне посторонних людей валка деревьев должна быть прекращена и приняты меры к выводу людей из зоны.

82. Не допускается осуществлять валку и трелевку, обрубку сучьев и раскряжевку хлыстов в горных лесосеках при скорости ветра свыше 8,5 м/с, а в равнинной местности валку деревьев при скорости ветра свыше 11 м/с.

Лесосечные работы должны прекращаться во время ливневого дождя, при грозе, снегопаде и тумане, если видимость составляет в равнинной местности менее 50 м, в горной — менее 60 м.

При выполнении лесосечных работ на лесосеке должны находиться не менее 2 работников.

83. На пешеходных тропах и дорогах, пересекающих осваиваемую лесосеку на входе, должны быть установлены знаки безопасности и поясняющие надписи, запрещающие движение людей и машин по лесосеке.

84. Работники, занятые на лесосечных работах, а также лица, прибывающие на лесосеку, должны быть обеспечены защитными касками.

1) выполнять лесосечные работы и находиться на лесосеке без защитных касок;

2) выполнять лесосечные работы в одиночку;

3) выполнять лесосечные работы на болотах в летнее время;

4) размещать помещения, столовые, места стоянок, технического обслуживания и ремонта лесосечных машин, электростанции ближе 10 м от лесовозной дороги.

- Подготовка территории лесосек к рубке

- Валка деревьев бензиномоторными пилами с высоко расположенными рукоятками

- Валка деревьев бензиномоторными пилами с низко расположенными рукоятками

- Машинная валка деревьев

- Трелевка тракторами и бесчокерными машинами

- Трелевка канатными установками

- Трелевка вертолетами

- Трелевка по лесоспускам

- Обрубка (дообрубка) сучьев

- Очистка деревьев от сучьев с помощью бензиномоторной пилы

- Машинная очистка деревьев от сучьев

- Очистка лесосек

Источник