- Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники

- Заготовки на зиму

- Можно и нельзя

- Классика жанра

- Песня без конца

- Когда появились первые дачи, и какие дачные запреты существовали в советское время

- Откуда произошло слово дача, и при чем тут Петр I

- Дачи в Имперской России

- Советские дачи и их специфика

- 21 век: превращение дачных домиков во дворцы

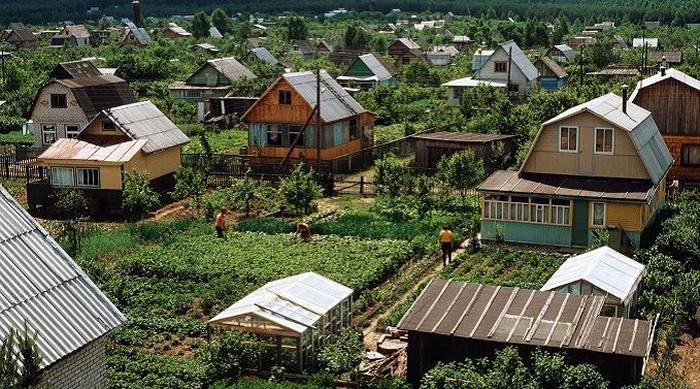

Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники

Летом при социализме на загородных «шести сотках» вкалывали, а на элитных дачах — отдыхали. Зимой дачные домики нередко захватывали бездомные и освободившиеся из мест заключения

Думаете, советская дача — обязательно неказистый деревянный домик без удобств, расположенный на пресловутых «шести сотках»? А вот и нет. Во-первых, не всех дачников государство ограничивало территорией в 0,06 га. Во-вторых, далеко не все домики были деревянными с туалетом во дворе — имел место и премиум-класс.

В частности, ни в чём себя не ограничивала номенклатура. Например, Михаил Суслов, главный идеолог СССР и второй после Брежнева человек в стране, имел загородный участок в 7 га с 400 елями, 30 клёнами и двухэтажным кирпичным коттеджем площадью 2400 кв. м.

Лидеры УССР, стоявшие в общегосударственной иерархии на ступеньку ниже, довольствовались «фазендами» в Межигорье. Там, например, у Владимира Щербицкого, тогдашнего «хозяина» республики, был двухэтажный дом с огромной прилегающей территорией. Правда, дом этот был деревянный и видавший виды — перешёл к нему от предыдущего владельца Демьяна Коротченко, многолетнего главы парламента УССР. Обветшавший дом разобрали, а на его месте ударными темпами возвели каменный, солидный, соответствующий новым номенклатурным стандартам.

Справедливости ради, отметим, что осторожному Щербицкому пришлась не по душе его новая загородная резиденция — слишком много излишеств. Главный коммунист Украины ещё со сталинских времён усвоил принцип: партийный руководитель обязан демонстрировать (пусть и напускные) аскетизм и скромность.

Менее роскошные, но тоже весьма комфортные дачи имели представители номенклатуры рангом ниже. Например, обласканный партией драматург Александр Корнейчук — герой соцтруда, член ЦК, депутат и лауреат — обустроил себе резиденцию в Плютах под Киевом. Там он возвёл по индивидуальному проекту (архитектором был, кстати, Владимир Заболотный — автор здания Верховной Рады) красивый двухэтажный коттедж с садом. А заодно провёл от Обуховской трассы к своей даче асфальтовую дорогу.

Навеселе. Артисты на даче отмечают премьеру спектакля

Расположенный неподалёку, в Конче-Озёрной, дачный посёлок писателей-классиков тоже из разряда элитных: двухэтажные дома со всеми удобствами, просторные участки. В посёлке проводили лето (а зачастую не только лето) Андрей Малышко, Олесь Гончар, Микола Бажан, Павло Загребельный, Иван Драч и многие другие. У обитателей Кончи-Озёрной, конечно, не тот размах, что у Корнейчука, но жаловаться не приходилось — дачи мастеров пера были сопоставимы с генеральскими.

Обитатели элитных загородных резиденций отправлялись в свои владения на автомобиле, личном или служебном. Быстрее всех добирался Щербицкий — не потому, что его дача была ближе, а потому, что для проезда его кортежа милиция перекрывала сразу всю трассу. Таким образом, с Олимпийского стадиона после футбольного матча, который заканчивался в 20:45, он доезжал до Межигорья всего за 15 минут — как раз к 21:00, когда на телеэкране появлялась заставка информационной программы «Время», главной новостной передачи СССР.

Заготовки на зиму

Большинство же киевлян-дачников, в отличие от элиты, ехали на свои скромные приусадебные участки на автобусах или электричках, меньшинство — на собственном автомобиле. И даже неказистый «запорожец», о способностях которого к быстрой езде сложен не один десяток анекдотов, считали благом.

Впрочем, в этом случае дачная география была совсем иная. Обычные дачи находились на плоском левом берегу Днепра — например, на Осокорках, в Русановских садах, а также в самом большом в УССР дачном посёлке Нижние сады. Их преимуществом являлось то, что они располагались прямо у реки — можно плавать, удить рыбу. Однако и на правом берегу было предостаточно дачных посёлков: в Пуще, на Берковцах, в селе Чабаны и так далее.

Дачники позднесоветского периода представляли собой явление, невиданное прежде даже в СССР. Новизна заключалась в самом способе дачного времяпрепровождения.

«Старые дачники» сталинского образца — партийная и творческая номенклатура — в своих загородных резиденциях только отдыхали и развлекались (бадминтон, футбол, карты, домино, плавание, ловля рыбы, чтение книг, разгадывание кроссвордов). Максимальный размер элитных дач был впечатляющий: для семейных — 7–8 комнат, для неженатых — 4–5.

По назначению. На даче драматурга Александра Корнейчука в Плютах отдыхали — огородов не было

«Новые дачники» хрущёвско-брежневского периода — рядовые инженеры, врачи, учителя, мелкие чиновники, преподаватели вузов, заводские рабочие — на дачах вкалывали, делая заготовки овощей и фруктов на зиму. Ведь в те времена только приусадебный участок гарантировал семье хорошую картошку на всю зиму (в магазинах с наступлением холодов гнилая будет, на неё смотреть страшно, не то что кушать), а также обеспечивал сырьё для варений и консервации. «Из собственной малины!» — с гордостью уточняли хозяева, зимой угощая гостя ароматным вареньем. Мол, не фабричное, а вкусное, сделанное на совесть, деликатес.

Такие дачные стратегии можно понять: в отличие от номенклатуры, у которой имелся доступ в специальные магазины («распределители»), обычной публике приходилось рассчитывать только на себя. Как говорил Остап Бендер, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Отдых на даче также имел место, но уже как бы на втором плане.

Можно и нельзя

В 1950-е годы, при Хрущёве, государство запрещало владельцам загородных участков что-либо строить — разрешало только разбить огороды, как бы подчёркивая, что земля выделена не для праздного безделья, а для занятий сельским хозяйством. Словом, не отдыхать здесь надо, а вкалывать. Впоследствии разрешили установить будочку для хранения сельскохозяйственного инвентаря.

Позднее дали «добро» на небольшой домик для ночёвки — «павильон летнего типа примерно около 10 кв. м, без отопительных установок». При Брежневе максимальный размер строения увеличили до 25 кв. м. При этом, как и раньше, домишко должен быть исключительно летним, отапливать его нельзя. Мол, живи здесь только в тёплое время года, собирай урожай, а с первыми осенними холодами отправляйся в город по основному месту прописки. Потому что дача — это не дополнительная жилплощадь, а исключительно место летнего досуга.

Также запрещалось возводить двухэтажные домики (правда, многие делали высокий чердак с большим окном, фактически выступавший в роли второго этажа). Не разрешали ставить баню, поскольку невозможно было организовать сток и очистку мыльной воды. Возбранялись подвалы.

Главное условие для дачников — полученные сотки нельзя держать в запущенном виде. Если земля не обрабатывалась, её могли отобрать

Количество фруктовых деревьев также регламентировалось: не более пятнадцати. Считалось, что такое количество «стволов» обеспечивает потребности среднестатистической семьи. А что сверх того, наверняка будет продаваться «налево», что в советском законодательстве квалифицировалось, в зависимости от нюансов, как спекуляция либо нетрудовые доходы.

И, наконец, главное условие — полученные сотки нельзя держать в запущенном виде. Если земля не обрабатывалась, её могли отобрать.

Классика жанра

Многие полагают, что массовое дачное строительство началось в эпоху Хрущёва, но это не так. Настоящая точка отсчёта — 1949 год, когда Совет министров СССР принял постановление «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих».

Новое веяние не сразу вошло в моду. Дачный бум начал набирать обороты с конца 1950-х, когда в СССР обострилась продовольственная проблема. Своего апогея дачное движение достигло в 1970-е годы. Неслучайно именно в это десятилетие на экраны кинотеатров вышли художественные фильмы, обыгрывающие радости и трудности дачных будней, — «Дача» (1973), «Голубой портрет» (1976), «Дачный домик для одной семьи» (1978) и другие.

Классический размер участка в «садоводческом товариществе» — 0,06 га (те самые «шесть соток»). Но так было не всегда. В 1950-е годы предоставляли двадцать пять соток, в начале 1960-х — уже только двенадцать. Затем наделы уменьшили до десяти соток. А в эпоху массового дачного строительства стандартом стали шесть соток — они и запомнились многим как своеобразная «классика жанра».

Летние домики строили из дощатого каркаса, обшитого фанерой, а в качестве утеплителя использовали опилки либо сухой торф. Удобства на такой даче были минимальные: туалет — во дворе (деревянная будка со знаменитой «дыркой»), газ — из баллонов, вода — колодезная, душ — только летний.

Обзаведясь домиком, дачник озадачивался проблемой: чем обставить новые квадратные метры. Покупать мебель? Дороговато будет. Завезти на дачу старую рухлядь из города? Хорошо бы, да только где её взять? Ладно, если что-то ненужное могли отдать друзья. Или нашлись «бездачные» соседи, покупающие в квартиру новую мебель, а старую с радостью отдающие вам на дачу. Ну а если таких нет?

Многие дачники, включая представителей интеллигенции, начали осваивать… киевские свалки. Там, если повезёт, можно было найти многое: кровати с металлическими шариками в изголовье, буфеты из красного дерева с витражами и повисшими на петлях дверцами, этажерки, даже холодильники. Последние охотно использовали в качестве шкафчиков для хранения инструментов, консервов и… журнальных подшивок, которые везли на дачи — и почитать, и для растопки.

«Шесть соток». Для большинства жителей СССР дачные будни выглядели именно так

Песня без конца

Сооружением каркасного домика строительные хлопоты не завершались. Скорее наоборот. Выяснялось, что теперь категорически необходим сарай (а он действительно нужен). Затем понадобится сооружать теплицу. Для посиделок или пиршеств под открытым небом требуется столик с лавочками, а лучше — беседка. И да, дети просят качели. Когда всё это будет сделано, подоспеет время для ремонта домика. Далее возникнет необходимость чинить крышу сарая, поправлять покосившийся забор, красить качели… Короче, дачная песня на поверку оказывалась бесконечной.

Впрочем, будем объективны. Владельцы дач быстро обрастали новыми знакомствами. С соседями по участку обменивались семенами и черенками саженцев, делились секретами хорошего урожая (не все горожане оказались искусными аграриями). Нередко дачные соседи становились лучшими друзьями, с которыми общались круглый год, а не только в летний сезон.

Рачительные дачники умудрялись выращивать на небольшой территории многое: картошку, капусту, морковку, редиску, огурцы, помидоры, перец, кабачки, клубнику, малину, смородину, сливы, яблоки, груши, орехи, абрикосы.

Едва начиналась пора сбора урожая, приступали к заготовкам на зиму. Всё, из чего можно было сварить варенье, шло в дело. Всё, что можно было законсервировать, консервировалось. Ведь в советских магазинах ничего этого не купишь. К банкам с вареньями и компотами прибавлялись банки с овощными салатами, лечо, маринованными кабачками и помидорами, солёными огурцами, аджикой.

Теперь главное — весь этот скарб как-то доставить домой. Вот почему даже неказистый «запорожец» дачники считали благом. А если своей машины нет, ищи товарища-автомобилиста. Доставленными в квартиру банками забивали балкон, антресоли, кладовку.

Палочка-выучалочка. «Запорожец» — лучший друг дачника

Конец сезона ознаменовывался тем, что всё более-менее ценное имущество увозилось с дачи в город. Потому что в межсезонье домики оставались без присмотра. Формально, конечно, садоводческое товарищество охранял сторож — но как мог один человек уследить за огромной территорией? Зимой воры тащили с дач всё, что попадало под руку: посуду, одежду, инструменты, инвентарь. Случалось, в домиках самовольно поселялись бездомные, беспризорники или граждане, освободившиеся из мест заключения. Зачастую они совершали преступления — вплоть до ограблений и убийств жителей населённых пунктов, соседствующих с садоводческим товариществом. А нередко на прощание поджигали дачи, служившие им временным пристанищем зимой.

Впрочем, «простые» дачники имели одно неоспоримое преимущество перед партийно-правительственными небожителями. Если «ответственный товарищ» терял свой пост, он зачастую лишался и большинства прилагаемых к должности благ, включая и государственную дачу. Обычный же дачник пользовался своими «шестью сотками» пожизненно, независимо от наличия либо отсутствия карьерных успехов.

Автор Станислав Цалик

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43686220409/Zagorodnyie-ogorodyi.-Kak-provodili-leto-sovetskie-dachniki

Когда появились первые дачи, и какие дачные запреты существовали в советское время

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Откуда произошло слово дача, и при чем тут Петр I

Первые загородные дома, предназначенные для летнего отдыха, появились в России в XVIII веке под Санкт-Петербургом. Принадлежало это нововведение Пётру I. Государь пожаловал своим подданным земли, чтобы удержать их летом вблизи от города и не дать разъехаться по отдаленным поместьям и «заграницам». Чиновникам, получившим царский подарок, было велено не затягивать и в течение нескольких лет возвести на полученных участках дома, пригодные для проживания, а также провести благоустройство прилегающих территорий.

Наделы, подаренные Петром I, назывались распространенным в те времена словом «дача», которое означало подарок, дар и вело свое происхождение от древнего глагола «дати», что сегодня произносится как давать. Отсюда и появилось привычное нашему слуху название дача, которым сегодня называют участок за городом.

Аристократы строили дома вдоль дороги в Петергоф, в самых красивых местах под северной столицей. Пётр, следовавший в свой загородный дворец, мог по дороге инспектировать или просто наблюдать, как проводят время его подданные на своих дачах.

Дачи в Имперской России

В начале XIX века дачный отдых начал стремительно набирать популярность. Первые местности стали образовываться вокруг обеих столиц. Останкино, Перово, Кунцево, Сокольники — под Москвой, Гатчина, Северская, Красное село, Дудергоф — под Санкт-Петербургом.

Подмосковные окрестности «заполнялись» равномерно, дачи появлялись во всех пригородах, но больше всего их возникало вдоль железнодорожных линий.

Изначально дачи строились исключительно в целях приятного времяпровождения, дружеских встреч, проведения спектаклей и концертов. В качестве подсобного хозяйства они стали рассматриваться намного позже. Многие дачные владения становились самыми излюбленными местами для гуляния, появлялись рестораны и торговые ларьки.

Например, в первой трети XIX века очень модно было отдыхать в Останкино, чьим хозяином тогда был тогда граф Шереметьев. Его дворовые, быстро поняв выгоду, приступили к переоборудованию своих домиков и принялись сдавать их в аренду горожанам. Некоторые так преуспели в этом деле, что стали весьма состоятельными людьми. Многие дачные постройки были такими хлипкими, что при заселении в них выдавалась инструкция, в которой было указано, что ради безопасности танцы в доме.

Когда строительство железных дорог стало более активным, дачные поселки начали возникать в значительной отдаленности от Москвы: Химки, Ховрино, Тарасовка, Пушкино, Малаховка, Томилино.

К началу XX века самыми модными местами в Подмосковье считались поселки Клязьма, где было почти 500 дач, и Малаховка, в котором было построено около 1000 дачных домиков. В поселках уже была хорошо развита социальная инфраструктура, даже проведено электричество, а проехаться по ним можно было на конке.

Под Санкт-Петербургом дачи строились в дворцовых пригородах, а также в некоторых деревеньках. Постепенно перемещаться к Карельскому перешейку строительство стало только в начале XX века. В 1892 году даже был издан путеводитель «Куда ехать на дачу?», в котором особое место уделялось Гатчине.

Постоянный рост квартплаты в начале XX века привел к тому, что многие горожане уже не могли проживать в центре города. Началось переселение в пригород. Сначала всё большее количество народа оставалось зимовать на даче, что привело к превращению дачных мест в поселки, где круглый год жили люди. Горожане, которые оставались на дачах на зиму, звались зимогорами. Чтобы приютить таких людей, появились такие места как Лигово, Ольгино, Новоселье, и другие

Советские дачи и их специфика

После Октябрьской революции, если отбросить бывшие барские усадьбы, большинство дачных домиков выглядели как легкие постройки, возведенные без особого старания. Сдавали их в аренду многие крестьяне, получая дополнительный доход.

Чаще всего дачи строились так, чтобы можно было в любой момент уехать на поезде в город. Электричество и водопровод на большинстве участков отсутствовали. К 30-м годам дачи стали превращаться в своеобразные сельскохозяйственные угодья. Люди приезжали туда, чтобы ухаживать за огородом и садом.

В советское время активно шло строительство дачных домов для работников различных организаций, разница была лишь в том, что рядовые сотрудники и рабочие получали участки с одноэтажными постройками на несколько семей сразу, а чиновники высокого уровня строили огромные дома, и платило за это государство.

При Хрущеве появилось понятие коллективное садоводство. Величина стандартного дачного участка была 6 квадратных метров – это то, что сдавало в аренду государство. Советская элита могла себе позволить всё — огромные участки, высокие многоэтажные дома, проживание в закрытых поселках. Рядовые жители мирно работали в своих огородах на 6 сотках и жили в своих одноэтажных домиках с верандами.

21 век: превращение дачных домиков во дворцы

В восьмидесятые годы XX века были сняты ограничения на этажность и размеры дачных домов. Стали возникать настоящие дворцы из белого и красного кирпича, самых разных форм и размеров — всё зависело от фантазии и финансовых возможностей хозяина.

Сегодня существует немало поселков, где расположены старинные дачи, подаренные государством элите общества за какие-то заслуги перед отечеством. Они обычно находятся недалеко от города, в хорошем, удобном месте, отличаются качеством и красивым внешним видом. В настоящий момент такие постройки относятся к разряду элитной недвижимости, приобрести их могут лишь очень состоятельные люди. Многие из них вообще не имеют никакого отношения к первому хозяину дома.

Тенденция использования дачи в качестве приусадебного хозяйства постепенно затухает. Все чаще за городом люди просто отдыхают, жарят шашлыки, катаются на лыжах, весело проводят свое свободное время.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник статьи: http://kulturologia.ru/blogs/120118/37407/