Правила лесовосстановления 2021 года

Необходимые комментарии

В рамках так называемой регулятивной гильотины Министерство природных ресурсов РФ подготовило новые Правила лесовосстановления (приказ №1014 от 04.12.2020). Документ вызвал оживленную дискуссию. От предыдущих правил лесовосстановления, утвержденных 22.11.2017, принципиально они не отличаются, но содержат досадные опечатки и неоднозначные требования.

В пункте 1 раздела 1 Правил лесовосстановления добавлено, что они «регулируют деятельность лесов в отношении земель, требующих лесовосстановления».

В пункт 2 включено определение понятия «лесовосстановление»: «Лесовосстановление состоит из комплекса природных процессов, в том числе обусловленных специальными технологическими и организационными мероприятиями, по образованию молодых сомкнутых лесных насаждений (молодняков) главных лесных древесных пород на землях, предназначенных для лесовосстановления». Указано, что к главным лесным древесным породам «относятся древесные породы, которые наилучшим образом отвечают условиям произрастания, экосистемным и социально-экономическим целям освоения лесов», но они не перечисляются. Также в этом пункте перечислено, что входит в лесовосстановление: планирование, обследование, проектирование, выполнение работ, приемка, инвентаризация. Названы методы обследования земельных участков.

Кроме того, добавлено требование о проведении обследований согласно национальным и межгосударственным стандартам. В этом видна попытка продолжить работу над документами, регламентирующими лесное хозяйство в рамках СНГ. Так, 15 ноября 2003 года был принят Модельный лесной кодекс для стран – членов СНГ, а в Российской Федерации Лесной кодекс действует с 2006 года.

В пункте 3 в определении естественного лесовосстановления слово «осуществляется» заменено словом «происходит», которое больше подходит по смыслу, так как человек в этот процесс либо совсем не вмешивается, либо мало в нем участвует.

Изменен пункт 5, в котором прежде указывалось, что не менее 45% площади искусственного или комбинированного лесовосстановления обеспечивается посадкой сеянцев, саженцев. Новая норма – не менее 30%.

В пункте 7 речь идет о землях, на которых проводят работы по лесовосстановлению. В новых правилах это вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины. Добавление «и другие» исчезло. В действующем Лесном кодексе, в статье 6.1, указывается, что «к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие)». К ним не относятся лесные плантации и погибшие лесные насаждения – это лесные участки, на которых лесные насаждения погибли в результате массового повреждения вредными организмами, ветровалом, буреломом, снеголомом, в результате подтопления, смыва, промышленных выбросов и других негативных воздействий (погибшие лесные насаждения), согласно лесоустроительной инструкции.

В пункт 9 добавлено словосочетание «по результатам обследования» и абзац, в котором указывается, что инвентаризация выполненных мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится с участием лиц, выполнивших работы, что вполне логично, но не было прописано в предыдущих правилах.

В пункте 10, в первом абзаце, наблюдается путаница с построением фразы и падежами. Также исчезла фраза «к землям, на которых расположены леса в порядке, предусмотренном частью 2». Дело в том, что в предыдущих правилах лесовосстановительные мероприятия считались завершенными, если были выполнены в соответствии с проектом лесовосстановления, а земли, на которых проведено лесовосстановление, могли быть отнесены к той категории, которая была до лесовосстановления. По новым правилам работы считаются выполненными, если достигнуты проектные показатели, указанные в проекте лесовосстановления. И теперь можно установить завышенные показатели, которых невозможно достигнуть в данном месте произрастания, а если запланированные мероприятия проведены, то дальнейшая судьба культур может оказаться печальной, поскольку она уже никому не будет интересна.

В пункте 13 уточнено, что критерии и требования к посадочному материалу и молоднякам, поврежденным негативным воздействием, устанавливаются регламентами лесничеств.

В разделе 2 старых правил естественное лесовосстановление вследствие природных процессов проектировалось только при рубке лесных насаждений, а в новых – просто на участках. Такое уточнение логично, так как на гарях часто хорошо возобновляются сосна и лиственница, из которых в дальнейшем может сформироваться древостой. Здесь же исчезло перечисление пород, способных к вегетативному возобновлению и добавилось, что при рубке лесных насаждений при выполнении сейсморазведочных работ также проектируется естественное лесовосстановление вследствие природных процессов.

В пункт 16 добавлен абзац о необходимости определения срока, по прошествии которого участок может быть отнесен к землям, на которых расположены леса. То, что сейчас именуется как «естественное лесовосстановление вследствие природных процессов», раньше называлось термином «естественное заращивание», которое лучше отражало суть процесса. В том, что такой способ естественного лесовосстановления существует, есть объективная реальность. Но это в основном стихийный процесс, который зависит от разнообразных природных факторов, и обозначить срок, через который можно перевести этот участок в ту категорию, которая была раньше, очень сложно.

В главе 2 также выделен пункт 17, в котором перечислены мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению. В новых правилах основное мероприятие – «сохранение подроста и молодняка» – дано в сокращенной формулировке. Если в прежних правилах уточнялось, что подрост – растения старше двух лет, а молодняк – это экземпляры высотой больше 2,5 м, то в новой редакции документа такие уточнения отсутствуют. Зато добавлено, что расположение семенных деревьев, групп и куртин должно быть указано в технологической карте. Также указано, что подавление может быть не только корнеотпрысковой способности, но и порослевой (инъекции арборицидов или окольцовывание). Кроме того, к мерам содействия естественному лесовосстановлению могут относиться иные мероприятии, указанные в лесохозяйственном регламенте лесничества.

В пункте 18 приводится последовательность действий в том случае, если количество подроста оказалось недостаточным. После осмотра мест рубок отводится два года, чтобы принять решение о применении искусственного или комбинированного лесовосстановления.

В методике учета подроста также появился ряд нововведений. Учет подроста проводится на площадках, которые должны располагаться по диагоналям исследуемого участка. Расстояние между площадками на лентах перечета должно быть строго 10 м. При этом на делянке до 5 га должно быть 30 площадок. Если ходовые линии располагаются по диагонали, то число их будет меньше, чем в случае параллельного расположения, да еще через 10 м. При небольшой площади трудно будет соблюдать требование по количеству площадок.

Пункт 21 посвящен такой мере содействия, как минерализация поверхности почвы. И первое, что вызывает вопрос, – это требование соответствия количества подроста до начала проведения работ по минерализации поверхности почвы критериям, приведенным в табл. 2 приложений 1–41. То есть, если подроста меньше или больше, минерализацию не проводят, однако уже в следующем абзаце сказано, что минерализация поверхности почвы может проводиться как в виде отдельного мероприятия, так и в комплексе с другими.

Следующий абзац пункта 21 неудачно скопирован из прежних правил, и получилось, что «минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки травяного покрова, мощности лесной подстилки, количества семенных деревьев». Раньше было так: «Минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травяного покрова, мощности лесной подстилки, количества семенных деревьев».

Здесь же добавлено в общем-то правильное уточнение о том, что при приемке работ учету может подлежать подрост всех главных пород. Также указано, что приемка работ проводится до установления устойчивого снежного покрова более 10 см. По прежним правилам она должна была проводиться в бесснежный период, за исключением огораживания площадей и оставления семенников.

В главе 3 регламентируется искусственное и комбинированное лесовосстановление. Исчезла одна из возможностей проведения искусственного лесовосстановления, а именно: лесные участки, на которых погибли лесные культуры.

В пункте 43 подробно расписана густота лесных культур для разных климатических зон. В новых правилах густота лесных культур в зонах пустынь и полупустынь увеличивается с 2 до 4 тыс. шт. на 1 га. Требования к параметрам сеянцев с закрытой корневой системой подробно описываются, вплоть до объема стаканчика и его высоты: «Возраст сеянцев должен составлять от одного года до двух лет. Высота сеянца от 8 см, толщина стволика у шейки корня – 2 мм. Торфяной стаканчик сеянца хорошо сформированный, не допускается рассыпание стаканчика, объем стаканчика для ели – от 85 см 3 , для сосны – от 50 см 3 . Высота стаканчика – не меньше 7,3 см. Сеянцы должны иметь хорошо развитую корневую систему – наличие главного корня и хорошо развитых боковых корней».

Пункт 44 дополнен перечислением категорий земель, таких как подверженных воздействию промышленных выбросов, рекреационным нагрузкам и иным негативным природным и антропогенным воздействиям, на которых лесовосстановление определяется на основании специальных обследований.

В пункт 47 внесено уточнение, касающееся проведения искусственного лесовосстановления посевом семян, в том числе аэросевом на транспортно-удаленных (труднодоступных) лесных участках, на которых отсутствует возможность круглогодичного проезда.

Мероприятия, которые относятся к агротехническому уходу, перечисляются в пункте 50. В нем также оговорено, что, если лесные культуры заглушаются нежелательной древесно-кустарниковой растительностью, можно предусмотреть лесоводственный уход. При этом надо следить за тем, чтобы не уменьшалось число растений главных древесных лесных пород. Это важное уточнение, поскольку в отсутствие желаемого результата агротехнического ухода можно провести лесоводственный уход, пока главные породы не заглушила нежелательная древесно-кустарниковая растительность.

В пункте 51 подробно расписано количество агротехнических и лесоводственных уходов в зависимости от лесорастительной зоны. Отдельно выделены зоны притундровых лесов и редкостойной тайги, леса Северного Кавказа и горного Крыма, Южно-Сибирской горной зоны, где агротехнические уходы определяются лесохозяйственным регламентом лесничества.

Добавлен подпункт 52.1, гласящий, что огораживание участка при опасности повреждения лесовосстановления дикими или домашними животными может проводиться если будут обеспечены права граждан на пребывание в лесах.

Пункт 59 закрепляет возможность устанавливать требования к посадочному материалу лесохозяйственными регламентами лесничеств.

В главе 4, посвященной особенностям проведения лесовосстановления, лесопарки не рассматриваются, только лесничества.

В приложениях 1–43 приведены таблицы, которые не претерпели изменений. Однако по-прежнему остался вопрос по количеству подроста и молодняка: это суммарное количество или приведенное к крупному?

В приложении 2 рассматривается состав проекта лесовосстановления, порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений. Проект лесовосстановления для арендаторов и проект так называемого компенсационного лесовосстановления содержат одинаковые сведения, кроме пунктов 2.11 и 2.12 приложения 2.

В пункте 5 приложения 2 изменился срок, в течение которого проект лесовосстановления размещается на официальном сайте: пять рабочих дней (ранее выделялось три рабочих дня). Также определены сведения, которые должны размещаться (местоположение, площадь, категория земель, способ лесовосстановления, срок проведения работ).

В пункт 9 приложения 2 добавлен новый абзац: «Проект лесовосстановления готовится по результатам обследования в отношении земель, предназначенных для лесовосстановления, не позднее двух лет с момента их отнесения к таким землям».

Подытоживая, надо отметить, при том что в новых правилах мало что существенно поменялось, наблюдаемые ошибки и противоречия демонстрируют компетенции разработчиков документа, к тому же явно работавших в спешке.

Текст:

Ольга Григорьева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры лесоводства, СПбГЛТУ

Игорь Григорьев, д-р техн. наук, профессор кафедры ТОЛК АГАТУ

Источник статьи: http://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5877

Правила лесовосстановления 2019 года

Комментарии специалистов

Во второй половине мая 2019 года был опубликован Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 25.03.2019 г. №188, «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», зарегистрированный Министерством юстиции РФ 14 мая 2019 года.

Он отменил старые Правила лесовосстановления, утвержденные Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 29.06.2016 №375.

Новые Правила лесовосстановления (далее – Правила) не внесли принципиальных новшеств в эту область лесного комплекса, однако содержат некоторые изменения прежних правил, а также четыре пункта, вступающие в силу с 2022 по 2030 год.

Общее

Преамбула Правил содержит несколько больший перечень ссылок на законодательные акты за счет вышедших после 2016 года, в 2017 2018 годах.

Пункты 3–5, а также часть пункта 62 Правил, последовательно сменяя друг друга, вступают в силу в третьем десятилетии XXI века: пункт 3 действует с 01.01.2022 по 01.01.2025, ему на смену приходит пункт 4 – с 01.01.2025 по 01.01.2030, а затем пункт 5, вступающий в силу 01.01.2030. Все эти пункты касаются доли площади искусственного и комбинированного лесовосстановления, выполняемого сеянцами, саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС), последовательно увеличивающихся с 20% (в 2022 году), до 45% (в 2030 году). Такое нововведение, несмотря на все преимущества саженцев с ЗКС, например, по длительности посадочного сезона, вызывает и сомнения, поскольку экономическая целесообразность такого способа лесовосстановления доказана только в странах с высоким уровням оплаты труда. Также столь длительный горизонт планирования Правил вызывает вопрос – до 2030 года документ будет действовать без изменений?

Пункт 2 Правил объединил пункты 2 и 3 Правил-2016.

Пункт 6 Правил аналогичен пункту 4 Правил-2016, но также содержит выдержку из так называемого закона о компенсационном лесовосстановлении 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» от 19.06.2018: «Лесовосстановление осуществляется … лицами, осуществляющими рубку лесных насаждений, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий, за исключением случаев перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов (далее – лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка)».

Пункт 7 Правил соответствует пункту 5 Правил-2016 и добавляет к землям, предназначенным для лесовосстановления, редины и пустыри.

Пункт 8 Правил аналогичен пункту 6 Правил-2016.

Пункт 9 Правил соответствует пункту 7 Правил-2016, но существенно расширен за счет следующих положений: «С целью оценки состояния участков с проведенными мерами искусственного и комбинированного лесовосстановления и назначения мероприятий по улучшению состояния этих участков проводится инвентаризация лесных культур первого, третьего и пятого года.

Инвентаризация выполненных мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению осуществляется ежегодно в III–IV кварталах года проведения работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области лесных отношений.

Учет земель, требующих лесовосстановления, и инвентаризация выполненных мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению осуществляются, в том числе, с использованием материалов дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации».

Пункт 10 Правил соответствует пункту 8 Правил-2016, но его основное содержание вынесено теперь в Приложение 2 «Состав проекта лесовосстановления, порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений», о котором пойдет речь ниже. Вместе с тем в этот пункт добавлена фраза: «Лесовосстановительные мероприятия … считаются завершенными после отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 64.1 Лесного кодекса Российской Федерации».

Пункт 11 Правил повторяет пункт 9 Правил-2016. А пункт 12 соответствует пункту 10 Правил-2016, но содержит измененный термин – площади, которые подлежат к отнесению к землям, «на которых расположены леса». Напомним, что в Правилах-2016 значились «земли, занятые лесными насаждениями», а в Правилах-2007 – «земли, занятые лесной растительностью». Целесообразно ли в каждой итерации документа менять терминологию – это вопрос.

Кроме этого, данный пункт содержит дополнительное положение: «Критерии и требования к молоднякам, созданным при лесовосстановлении, способами лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка, лесными породами, не включенными в Приложения к настоящим Правилам, а также критерии и требования к посадочному материалу указанных пород, устанавливаются лесохозяйственными регламентами лесничеств (лесопарков)».

Пункт 13 Правил тождественен пункту 11 Правил-2016.

Естественное лесовосстановление

Пункт 16 Правил соответствует пункту 12 Правил-2016, но из него исключена ссылка на приказы Минприроды России от 18.08.2014 №367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», с изменениями 2015–2016 годов. Добавлены два положения: «Естественное лесовосстановление … планируется:

- при рубке насаждений с наличием жизнеспособного подроста главных лесных древесных пород в количестве не менее полуторной нормы, предусмотренной таблицей 2 Приложений для соответствующего лесного района по естественному лесовосстановлению путем мероприятий по сохранению подроста;

- при рубке насаждений древесных пород (дуб, ясень, вяз, липа, тополь, ольха, клен, робиния), способных к вегетативному возобновлению путем образования поросли от пней или корневых отпрысков, если невозможно семенное возобновление, а вегетативное возобновление соответствует целям ведения хозяйства».

В подпункте, касающемся минерализации поверхности почвы, указание «на вырубках» заменено указанием «на гарях и площадях, предназначенных для лесовосстановления».

Пункт 17 Правил тождественен пункту 13 Правил-2016. А пункт 18 Правил соответствует пункту 14 Правил-2016, только немного сокращен в части, касающейся сосняков, произрастающих на песчаных и супесчаных почвах. Удалено предложение: «При восстановлении сосновых и еловых лесных насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты почвы и формирования устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых лесных насаждений».

Пункты 19 и 20 аналогичны пунктам 15 и 16 соответственно Правил-2016.

В Правила добавлены два пункта:

- пункт 21: «В целях предотвращения зарастания участка с проведенными мерами содействия естественному лесовосстановлению сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью проводится лесоводственный уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем уничтожения или предупреждения появления травянистой и нежелательной древесной растительности механическими или химическими средствами»;

- пункт 22: «Применение химических средств для борьбы с нежелательной травянистой и лесной древесной растительностью при проведении лесоводственного ухода, предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил, проводится в производительных лесорастительных условиях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Пункт 23 Правил соответствует пункту 17 Правил-2016 и дополнен положением: «Приемка работ по содействию естественному лесовосстановлению проводится в бесснежный период за исключением мероприятий по огораживанию площадей и оставлению семенных деревьев, куртин и групп».

В Правила также добавлен пункт 24: «В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, в том числе в лесах национальных парков, природных заповедников и других, меры содействия естественному лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, если они не нарушают режима охраны соответствующих территорий».

Пункты 25 и 26 Правил соответствуют пунктам 19 и 20 Правил-2016.

Искусственное и комбинированное лесовосстановление

В этом разделе Правил пункты 27–60 в основном повторяют пункты 21-54 Правил-2016. Однако некоторые изменения в них все же внесены.

В пункт 43 Правил, соответствующий пункту 37 Правил-2016, добавлено положение о необходимой первоначальной густоте культур, создаваемых посадкой сеянцев: «на сухих почвах степной зоны – 2 тысячи штук на 1 гектаре, в зоне пустыни и полупустыни допускается до 2 тысяч штук на гектаре». Кроме того, к способам посадки дуба с ЗКС добавлен вариант сеянцев.

В касающийся создания лесных культур посевом семян пункт 47 Правил, соответствующий пункту 41 Правил-2016, добавлено следующее положение: «На свежих паловых вырубках с супесчаными и хорошо дренированными суглинистыми почвами, на которых огонь вызвал полное прогорание лесной подстилки, возможно проведение искусственного лесовосстановления аэросевом. Оптимальное время аэросева семян хвойных пород – весна (апрель – по снежному покрову, первая и вторая декады мая – непосредственно после стаивания снега). Допустимыми нормами высева семян первого класса сортности при аэросеве считаются: на паловых и кипрейно-паловых вырубках с обнажением поверхности почвы огнем до 70–80% – для сосны 1,0, для ели 1,2 кг; на свежих вырубках из-под зеленомошных типов леса с минерализацией почвы более 40% – для сосны 1,5, для ели 1,8 кг на гектар».

Весьма существенное изменения претерпел пункт 43 Правил-2016, гласивший: «В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала распускания почек». В пункте 49 Правил этот аспект объясняется подробно: «Посадка лесных культур черенками, сеянцами, саженцами с открытой корневой системой осуществляется весной, до начала развертывания почек у черенков, сеянцев, саженцев или осенью не позднее, чем за две недели до устойчивого замерзания почвы, за исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми избыточно увлажненными почвами.

Посев семян лесных растений выполняется весной и осенью. Посев семян мелкохвойных пород выполняется только весной.

Посадка и дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с закрытой корневой системой осуществляются весной, летом, за исключением засушливых периодов, и осенью не позднее, чем за две недели до устойчивого замерзания почвы, за исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми избыточно увлажненными почвами.

Дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с открытой корневой системой осуществляется весной, до начала развертывания почек у сеянцев, саженцев, и осенью не позднее, чем за две недели до устойчивого замерзания почвы, за исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми избыточно увлажненными почвами».

В пункт 50 Правил, соответствующий пункту 44 Правил-2016, добавлены два вида агротехнического ухода: подавление, скашивание растительности механическим способом и применение химических средств для уничтожения травянистой и древесной растительности в зоне роста культур. А по части лесоводственного ухода добавлено, что уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности может выполняться механическими или химическими средствами.

Весьма существенно, на наш взгляд, изменилось содержание пункта 46 Правил-2016, в котором было записано: «Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительностью допускается в исключительных случаях, с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации». В соответствующем ему пункте 52 Правил слово «сорной» удалено и сформулировано так: «Применение химических средств …проводится в производительных лесорастительных условиях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Раздел «Особенности проведения лесовосстановления в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе» Правил-2016 в Правилах называется «Особенности проведения лесовосстановления в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном районе». За счет большего количества лесных районов увеличилось число приложений к которым отсылает этот раздел. В пункте 61 Правил уточняется, что именно в эксплуатационных лесах целевыми породами являются местные древесные породы, соответствующие лесорастительным и экономическим условиям, древесина которых наиболее востребована.

В пункт 62 Правил, соответствующий пункту 57 Правил-2016, добавлено, что «не менее 50% площади искусственного и комбинированного лесовосстановления выполняется посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой», но это положение вступает в силу 01.01.2022.

Если пункт 58 Правил-2016 указывал, что, если при обследовании лесного участка для оценки результатов лесовосстановления количество жизнеспособных деревьев главных лесных древесных пород оказывается недостаточным, арендатор может однократно провести дополнение лесными культурами с повторным обследованием лесного участка через один год, то в соответствующем ему пункте 63 Правил слово «однократно» исключено.

Приложения

Приложений в Правилах стало больше. Теперь они представлены в двух разделах. В первом, содержащем 41 подраздел, тогда как в Правилах-2016 было 33, собраны критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных пород и молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, а также способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного молодняка главных лесных древесных пород по лесным районам России.

Принципиальных отличий в первом разделе нет. Большинство одноименных приложений двух документов не изменились, но по ряду лесных районов есть корректировки.

Сначала о первом подразделе. В приложении 3 в таблице 2 «Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород» (в Балтийско-Белозерском таежном районе) к числу древесных пород, восстанавливаемых естественным способом, добавлена береза, к числу пород, восстанавливаемых комбинированным способом, добавлена пихта, в число пород, восстанавливаемых искусственно, включены и пихта, и береза.

В приложении 10 в таблицу 1 «Критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных пород и молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса» (в Западно-Сибирском среднетаежном равнинном районе) добавлена пихта сибирская. Аналогично и в приложениях 11 и 12 для Западно-Сибирского южно-таежного равнинного и Нижнеангарского таежного районов соответственно.

Большие изменения претерпела таблица 1, касающаяся Среднеангарского таежного района (приложение 13), а именно: в число древесных пород добавлены береза повислая (бородавчатая) и осина. Для ели сибирской, пихты, лиственниц и сосны кедровой сибирской вместо перечня групп типов леса или типов лесорастительных условий указано «все условия», а для сосны обыкновенной такой перечень существенно расширен. В таблицу 2 этого же приложения в перечень пород, восстанавливаемых путем мероприятий по сохранению подроста и ухода за подростом, добавлена береза.

В таблицу 1 приложения 24 (для Дальневосточного лесостепного района) в перечень древесных пород добавлена сосна обыкновенная.

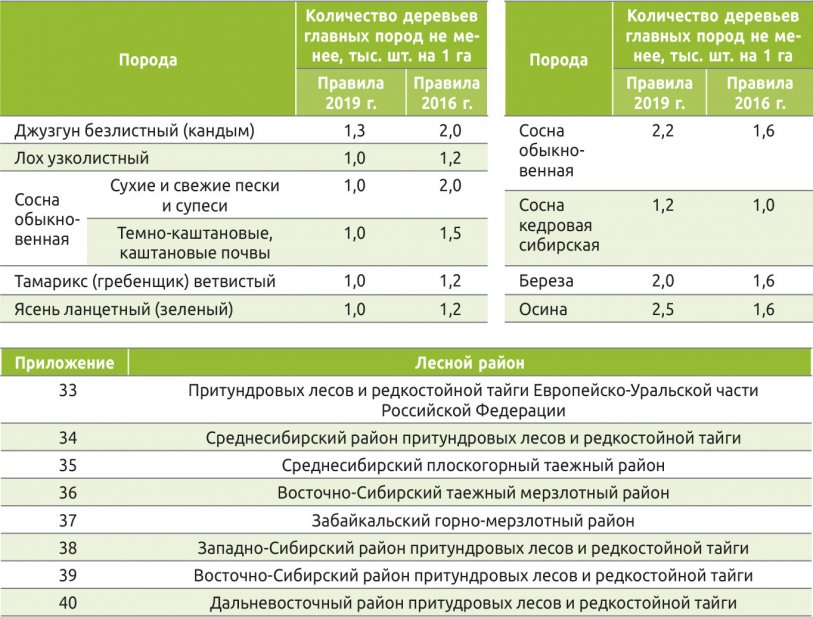

В таблице 1 приложения 26 (для района полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации), в критериях и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, существенно изменено минимальное количество деревьев главных пород:

В таблицу 1 приложения 29 (в Алтае-Саянском горно-таежном районе) в перечень древесных пород добавлены лиственницы: сибирская, Чекановского и Гмелина (даурская). А в таблицу 1 приложения 30 (в Алтае-Саянском горно-лесостепном районе) в перечень древесных пород добавлены ель сибирская и пихта сибирская.

Большие изменения претерпела таблица 1, касающаяся Байкальского горного лесного района (приложения 31). Если в Правилах-2016 для большинства хвойных пород, входящих в эту таблицу, группы типов леса или типов лесорастительных условий обозначались как «на участках до 1000 м над уровнем моря», то теперь «для всех условий». Из перечня пород исключены ель сибирская, тополь, ольха, кедровый стланик, береза кустарниковая (ерник).

В критериях и требованиях к молоднякам, подлежащих отнесению к землям, на которых расположены леса, изменены показатели минимального количества деревьев главных пород.

Коме того, добавлено примечание: «Максимальный срок лесовосстановления установлен для всех способов лесовосстановления, кроме естественного лесовосстановления вследствие природных процессов. Количество деревьев прочих пород, кроме главных, не должно превышать 50% от общего количества деревьев».

Начиная с приложения 33 везде добавляются лесные районы, не упомянутые в Правилах-2016.

Приложение 41 «Допустимые целевые древесные породы в эксплуатационных лесах по лесным районам для различных лесорастительных условий», по сути, соответствует приложению 34 Правил-2016, но, помимо допустимых целевых пород для Двинско-Вычегодского лесного района, в него также добавлены породы для Балтийско-Белозерского таежного лесного района, Среднеангарского таежного лесного района и Байкальского горного лесного района.

Приложение 2 «Состав проекта лесовосстановления, порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» представляет собой существенно расширенный пункт 8 Правил-2016 в части содержания проекта лесовосстановления. Кроме привычной характеристики вырубки, в него отдельным пунктом включена характеристика площадей лесного участка (вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель). Очевидно, это положение добавлено исходя из принципа уже упомянутого «Закона о компенсационном лесовосстановлении». Также добавлена такая характеристика, как объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления).

В этом приложении два новых подпункта: порядок разработки проекта лесовосстановления и порядок внесения изменений в проект лесовосстановления. Оба довольно объемные, поэтому с ними лучше ознакомиться в оригинале Правил.

Текст: Ольга Григорьева канд. с.-х. наук, доцент кафедры лесоводства СПбГЛТУ

Игорь Григорьев д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» Якутской ГСХА

Источник статьи: http://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5449