Нет грибовидных сосочков языка

Язык. Строение языка. Мышцы языка. Иннервация, кровоснобжение языка

Язык, lingua (греч. glossa, отсюда воспаление языка — glossitis), представляет мышечный орган (исчерченные произвольные волокна). Изменение его формы и положения имеет значение для акта жевания и речи, а благодаря находящимся в его слизистой оболочке специфическим нервным окончаниям язык является и органом вкуса и осязания.

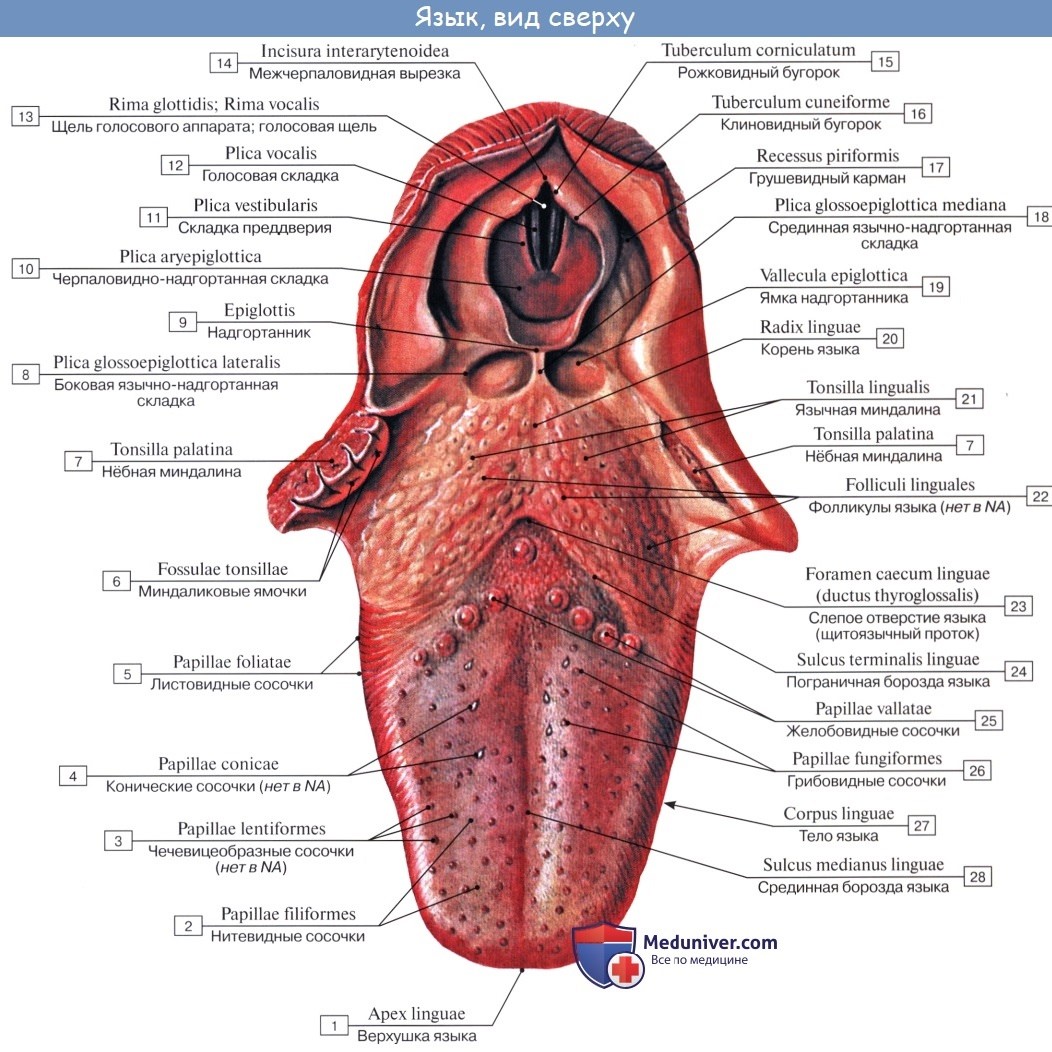

В языке различают большую часть, или тело, corpus linguae, обращенную кпереди верхушку, apex, и корень, radix linguae, посредством которого язык прикреплен к нижней челюсти и подъязычной кости. Его выпуклая верхняя поверхность обращена к нёбу и глотке и носит название спинки, dorsum. Нижняя поверхность языка, facies inferior linguae, свободна только в передней части; задняя часть занята мышцами.

С боков язык ограничен краями, margo linguae. В спинке языка различают два отдела: передний, больший (около 2/3), располагается приблизительно горизонтально на дне полости рта; задний отдел расположен почти вертикально и обращен к глотке.

На границе между передним и задним отделами языка находится повредней линии ямка, носящая название слепого отверстия, foramen cecum linguae (остаток трубчатого выроста из дна первичной глотки, из которого развивается перешеек щитовидной железы).

От слепого отверстия в стороны и вперед идет неглубокая пограничная бороздка, sulcus terminalis. Оба отдела языка различаются как по своему развитию, так и по строению слизистой оболочки.

Слизистая оболочка языка является производным I, II, III и, вероятно, IV жаберных дуг (вернее, жаберных карманов), на что указывает его иннервация нервами указанных дуг (V, VII, IX и X пары черепных нервов). Из I жаберной дуги (мандибулярной) вырастают два боковых участка, которые, срастаясь по срединной линии, образуют передний отдел языка.

След сращения парного зачатка остается на всю жизнь снаружи в виде борозды на спинке языка, sulcus medianus linguae, а внутри в виде фиброзной перегородки языка, septum linguae. Задний отдел развивается из II, III, и, по-видимому, из IV жаберных дуг и срастается с передним по linea terminalis.

Слизистая оболочка его имеет узловатый вид от находящихся здесь лимфоидных фолликулов. Совокупность лимфоидных образований заднего отдела языка носит название язычной миндалины, tonsilla lingualis. От заднего отдела языка к надгортаннику слизистая оболочка образует три складки: plica glossoepiglottica mediana и две plicae glossoepiglotticae laterales; между ними расположены две valleculae epiglotticae.

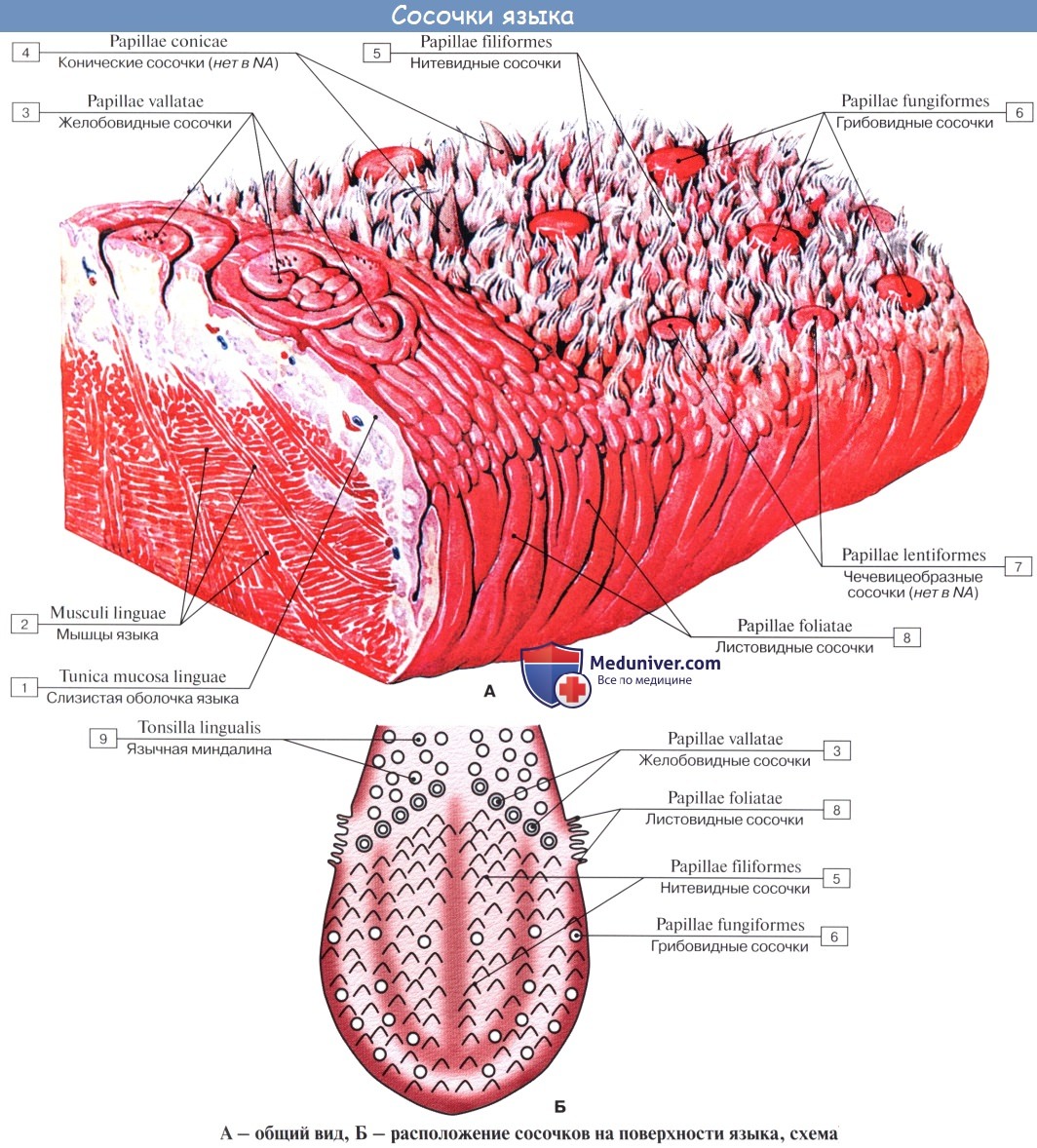

Сосочки языка, papillae linguales, бывают следующих видов:

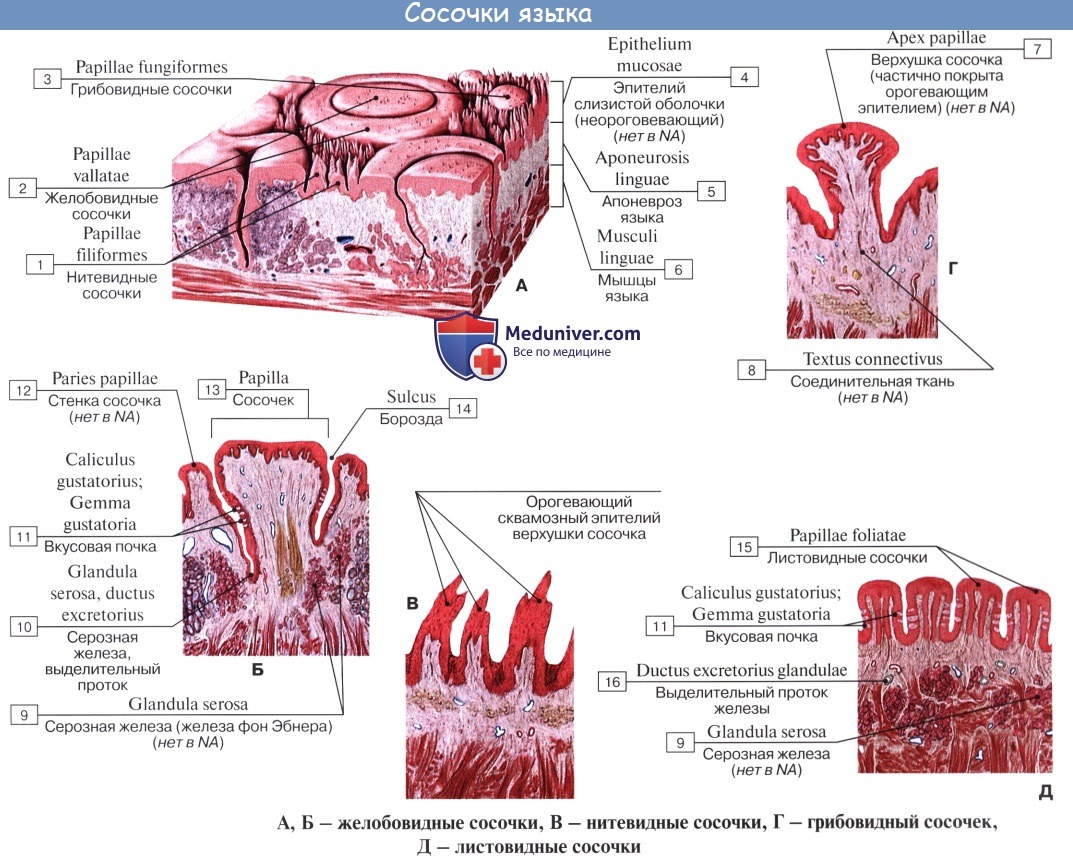

1. Papillae filiformes et conicae, нитевидные и конические сосочки, занимают верхнюю поверхность переднего отдела языка и придают слизистой оболочке этой области шероховатый или бархатистый вид. Они функционируют, по-видимому, как тактильные органы.

2. Papillae fungiformes, сосочки грибовидные, расположены преимущественно у верхушки и по краям языка, снабжены вкусовыми луковицами, и поэтому признается, что они связаны с чувством вкуса.

3. Papillae vallatae, желобовидные сосочки, самые крупные, они расположены непосредственно кпереди от foramen cecum и sulcus terminalis в виде римской цифры V, с верхушкой, обращенной назад. Число их варьирует от 7 до 12. В них заложены в болыцом количестве вкусовые луковицы.

4. Papillae foliatae, листовидные сосочки, расположены по краям языка. Кроме языка, вкусовые сосочки встречаются на свободном крае и носовой поверхности нёба и на задней поверхности надгортанника. Во вкусовых сосочках заложены периферические нервные окончания, составляющие рецептор вкусового анализатора.

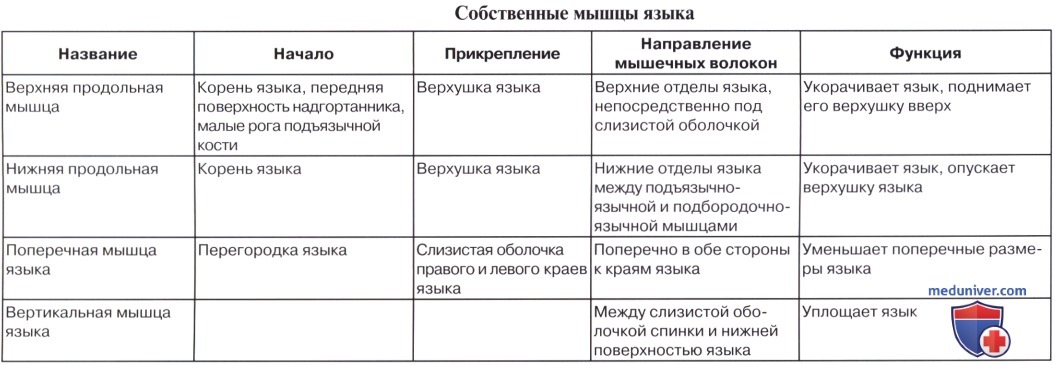

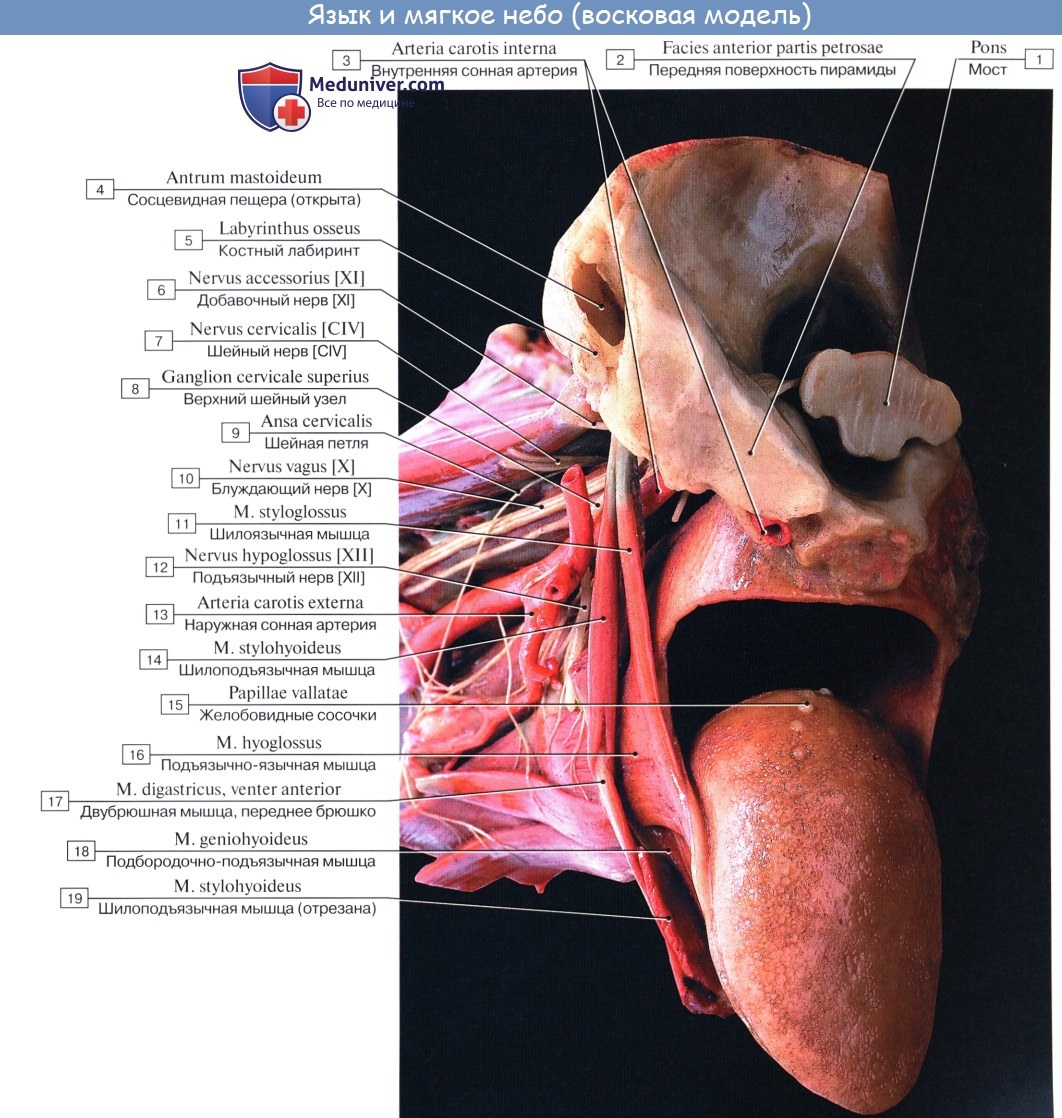

Мышцы языка

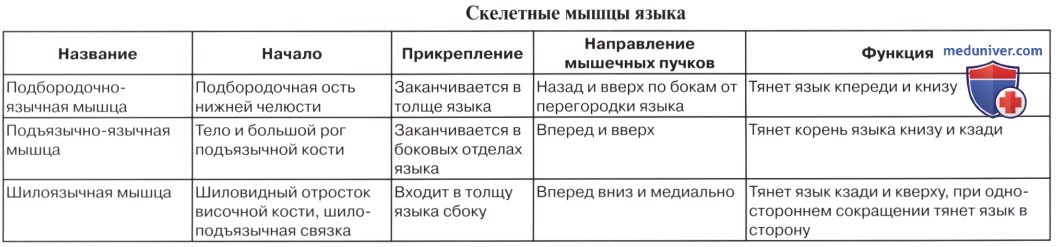

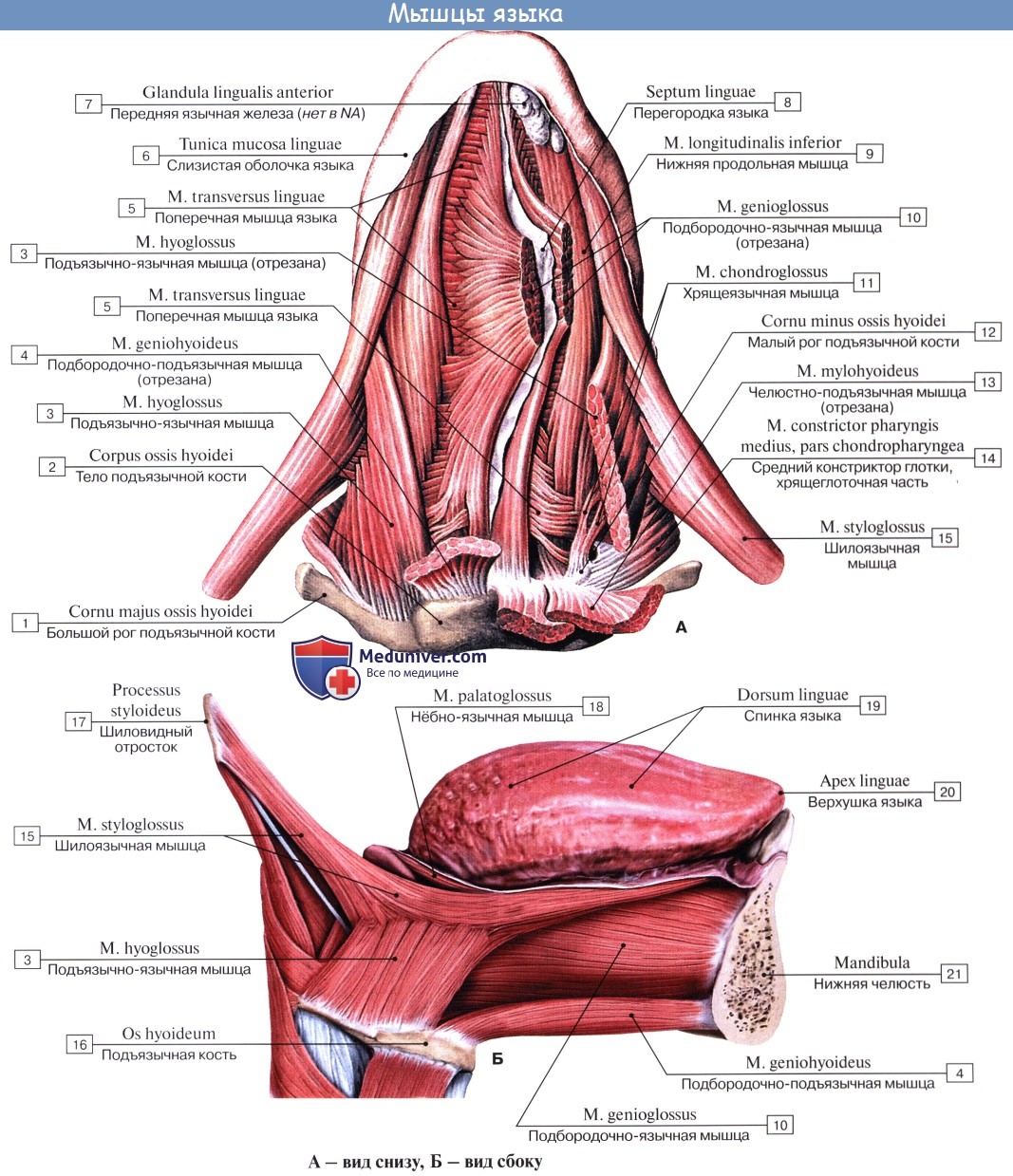

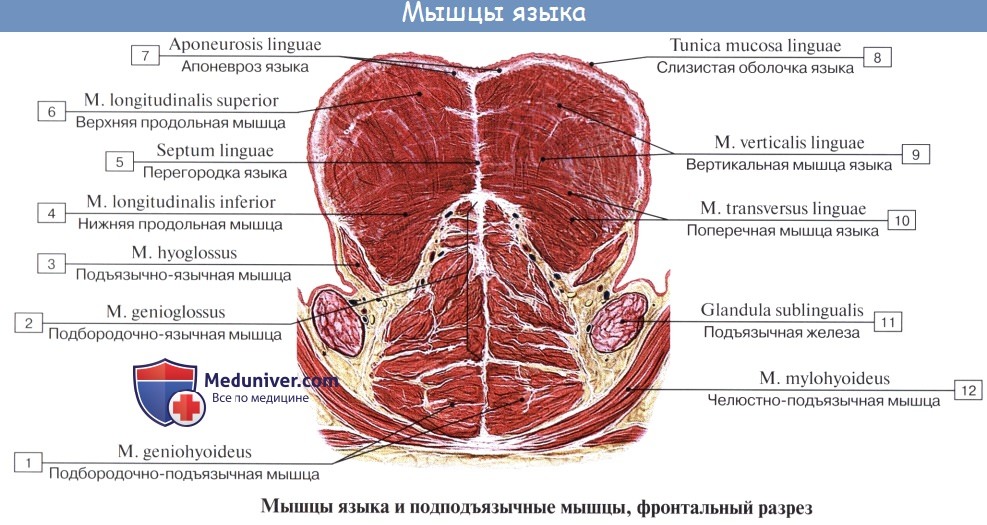

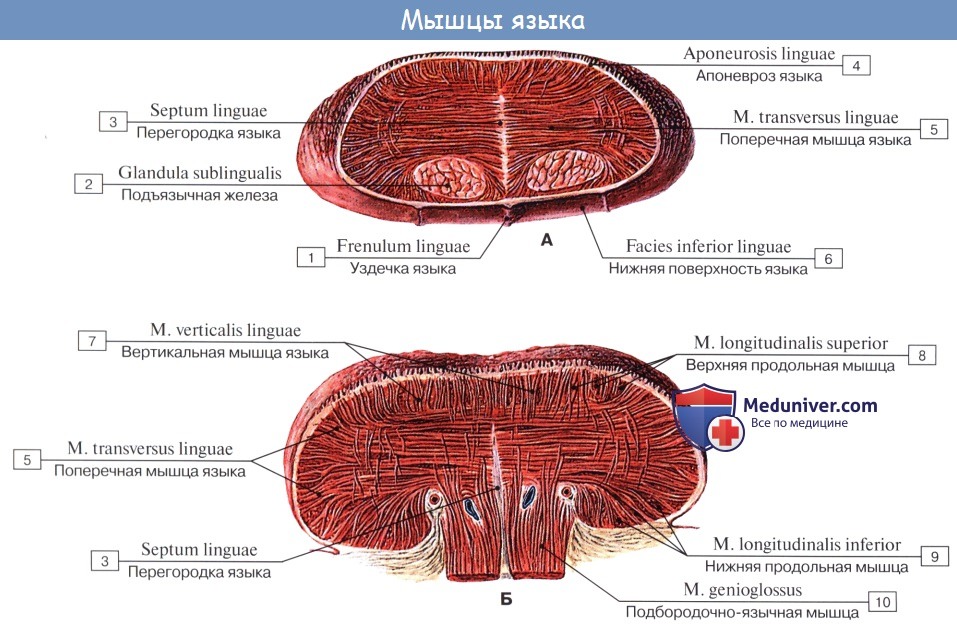

Мышцы языка образуют его мышечную массу, которая продольной фиброзной перегородкой, septum linguae, делится на две симметричные половины. Верхний край перегородки не доходит до спинки языка.

Все мышцы языка в той или иной мере связаны с костями, особенно с подъязычной, и при своем сокращении одновременно меняют и положение и форму языка, так как язык представляет единое мышечное образование, в котором невозможно изолированное сокращение отдельных мышц. Поэтому мышцы языка делят по их строению и функции на 3 группы.

Первая группа — мышцы, начинающиеся на производных I жаберной дуги —на нижней челюсти.

М. genioglossus, подбородочноязычная, самая крупная из мышц языка, достигающая наивысшего развития только у человека в связи с появлением членораздельной речи.

Она начинается от spina mentalis, которая под влиянием этой мышцы также наиболее выражена у человека и поэтому служит признаком, по которому судят о развитии речи у ископаемых гоминид.

От spina mentalis волокна мышцы расходятся веерообразно, причем нижние волокна прикрепляются к телу подъязычной кости, средние — к корню языка, а верхние загибаются вперед в его верхушку.

Продолжением мышцы в толще языка являются вертикальные волокна, между нижней поверхностью его и спинкой, rr. verticalis.

Преобладающее направление мышечных пучков m. genioglossus и его продолжения m. verticalis — вертикальное. Вследствие этого при их сокращении язык движется вперед и уплощается.

Вторая группа — мышцы, начинающиеся на производных II жаберной дуги (на proc. styloideus и малых рогах подъязычной кости).

М. styloglossus, шилоязычная мышца. Она начинается от processus styloideus и от lig. stylomandibulare, идет вниз и медиально и оканчивается на боковой и нижней поверхностях языка, перекрещиваясь с волокнами m. hyoglossus и m. palatoglossus. Тянут язык вверх и назад.

М. longitudinalis superior, верхняя продольная мышца, начинается на малых рогах подъязычной кости и надгортаннике и тянется под слизистой спинки языка по обеим сторонам от septum linguae до верхушки.

М. longitudinalis inferior, нижняя продольная мышца; начало — малые рога подъязычной кости; идет по нижней поверхности языка между m. genioglossus и m. hyoglossus до верхушки языка.

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц сагиттальное, благодаря чему при их сокращении язык движется назад и укорачивается.

Третья группа — мышцы, начинающиеся на производных III жаберной дуги (на теле и больших рогах подъязычной кости).

М. hyoglossus, подъязычная мышца, начинается от большого рога и ближайшей части тела подъязычной кости, идет вперед и вверх и вплетается в боковую часть языка вместе с волокнами m. styloglossus и m. transversus.

Тянет язык назад и вниз. М. transversus linguae, поперечная мышца языка, расположена между верхней и нижней продольными в горизонтальной плоскости от septum linguae до края языка. Задняя ее часть прикрепляется к подъязычной кости.

В m. transversus linguae переходит m. palatoglossus, которая описана выше (см. «Мягкое нёбо»).

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц — фронтальное, вследствие чего поперечный размер языка при сокращении этих мышц уменьшается.

При одностороннем действии их язык движется в соименную сторону, а при двустороннем — вниз и назад.

Начало мышц языка на трех костных точках, находящихся сзади и вверху (processus styloideus), сзади и внизу (os hyoideum) и спереди языка (spina mentalis mandibulae), и расположение мышечных волокон в трех взаимно перпендикулярных плоскостях позволяют языку менять свою форму и перемещаться во всех трех направлениях.

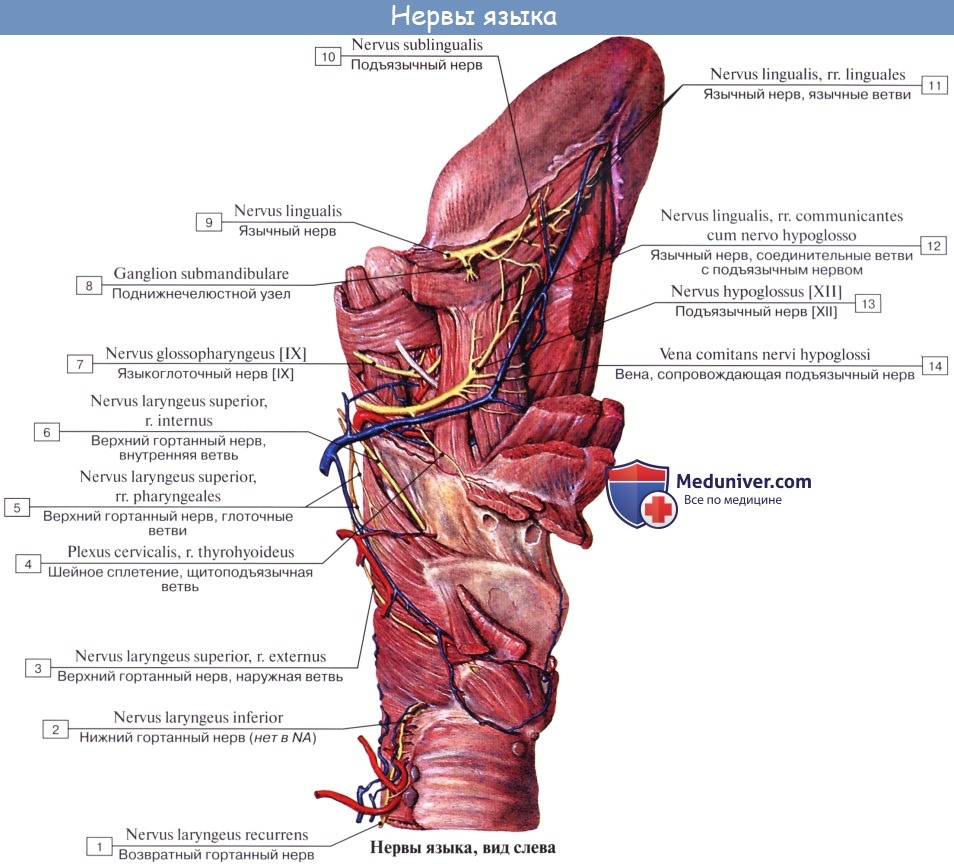

Все мышцы языка имеют общий источник развития — затылочные миотомы, поэтому имеют один источник иннервации — XII пару черепных нервов, n. hypoglossus.

Иннервация, кровоснабжение языка

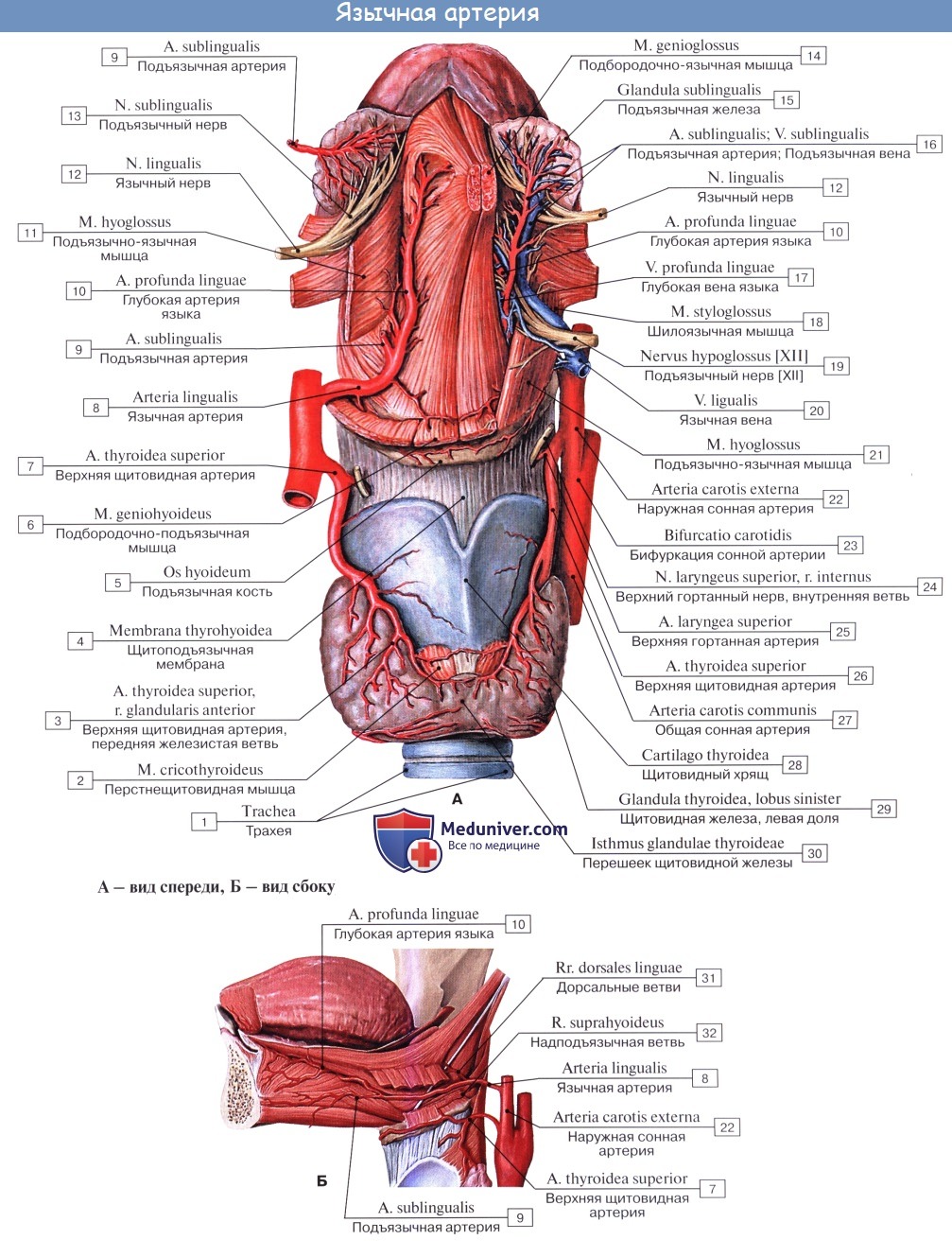

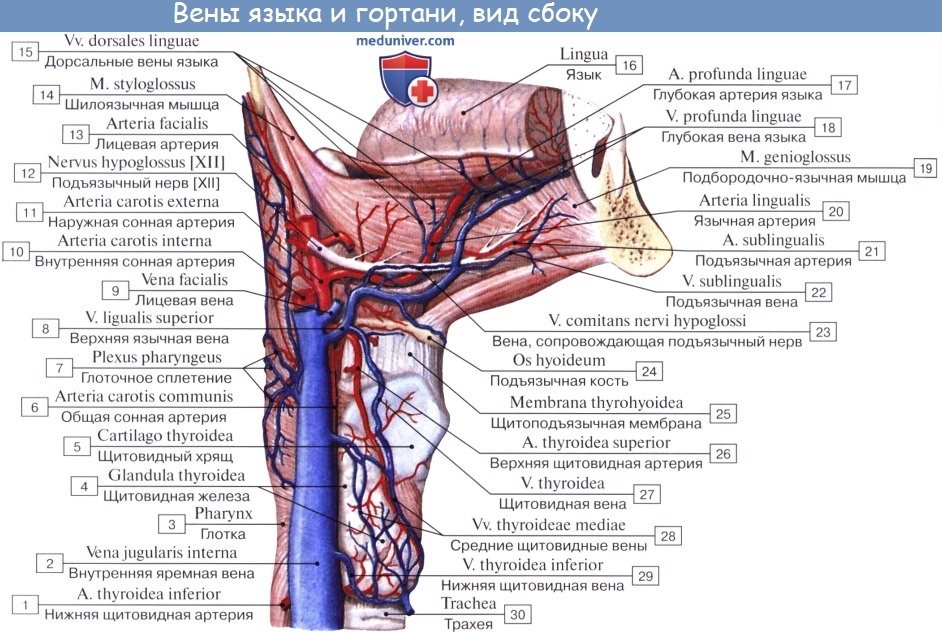

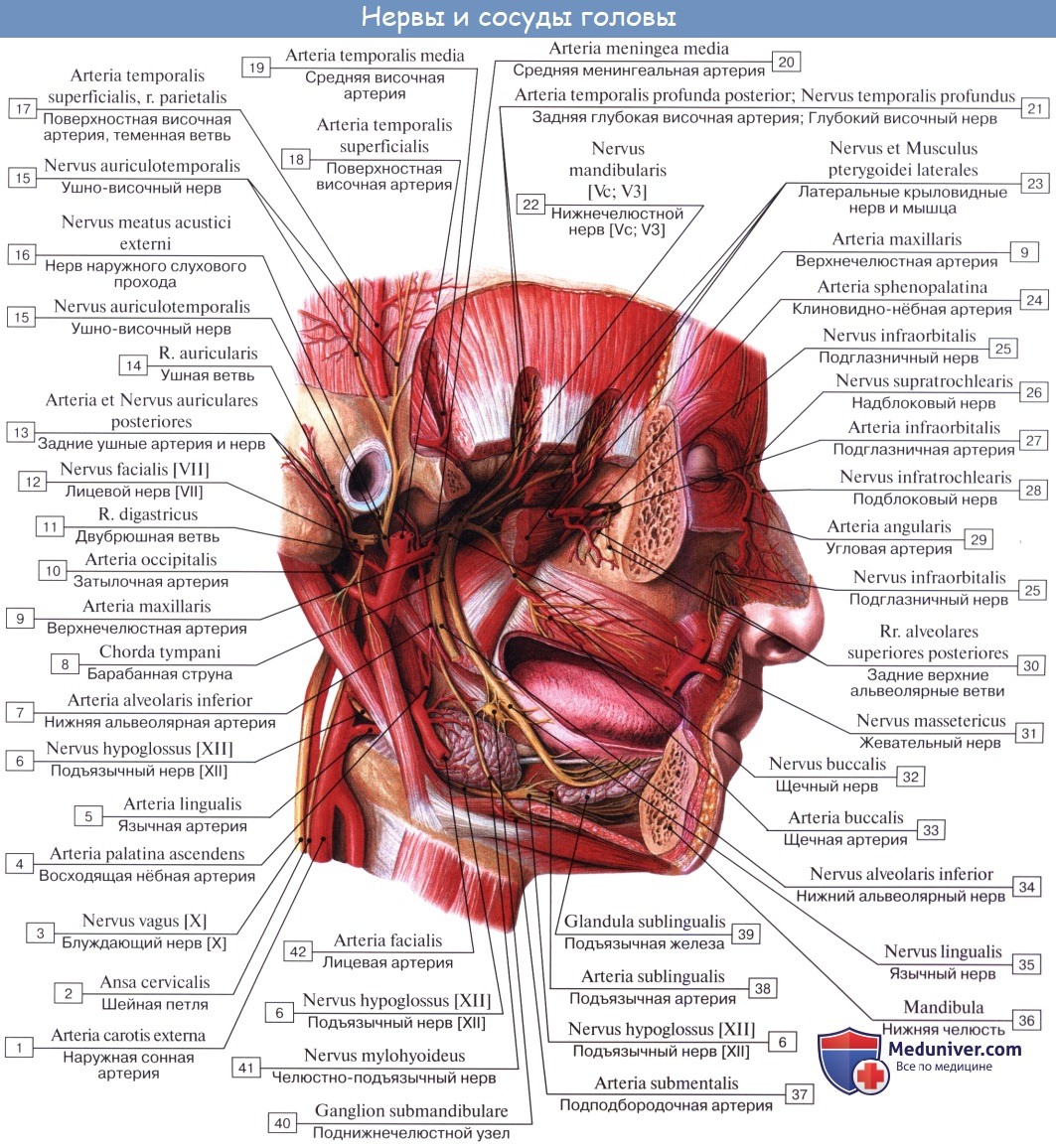

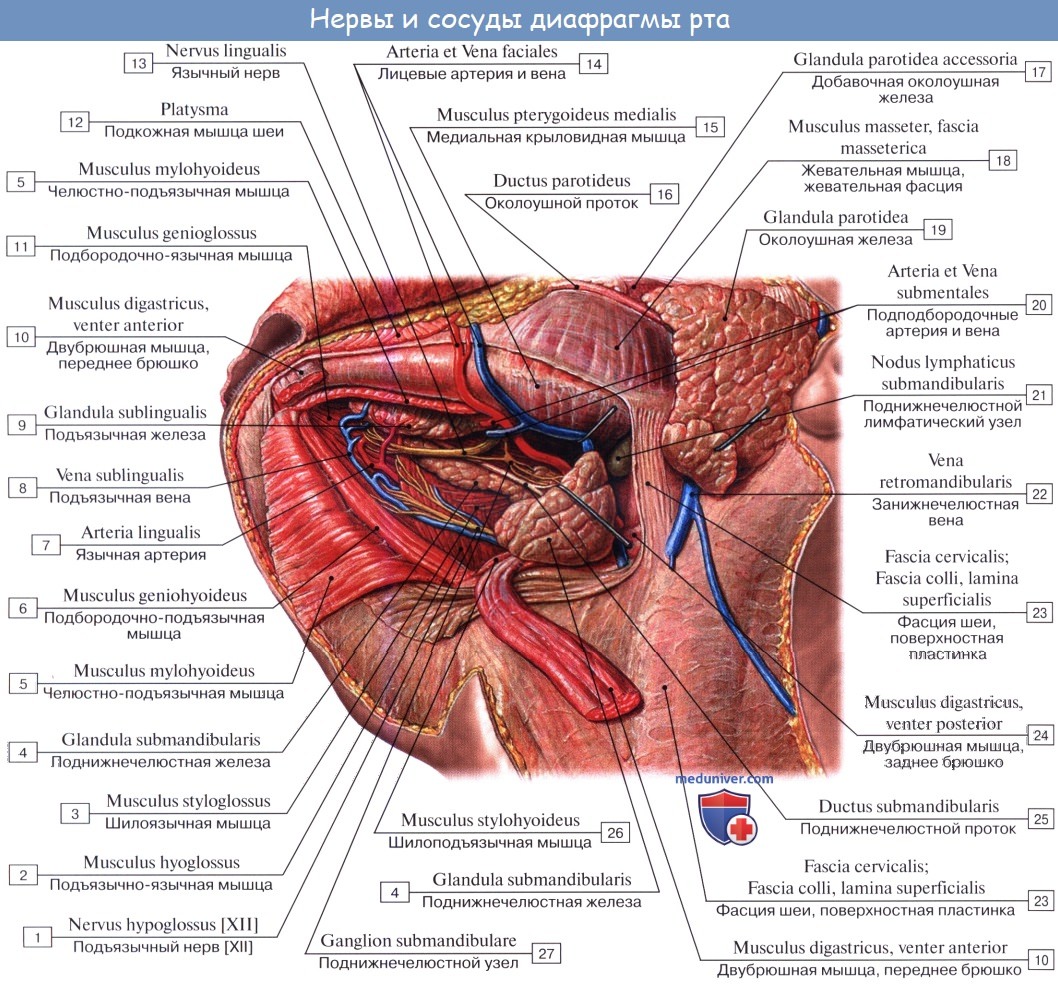

Питание языка обеспечивается из a. lingualis, ветви которой образуют внутри языка сеть с петлями, вытянутыми соответственно ходу мышечных пучков.

Венозная кровь выносится в v. lingualis, впадающую в v. jugularis int. Лимфа течет от верхушки языка к Inn. submentales, от тела — к Inn. submandibulars, от корня — к Inn. retropharyngeales, а также в Inn. linguales и верхние и нижние глубокие шейные узлы.

Из них имеет большое значение n. lymph, jugulodigastricus и n. lymph, juguloomohyoideus. Лимфатические сосуды от средней и задней третей языка в большей части перекрещиваются. Этот факт имеет практическое значение, так как при раковой опухоли на одной половине языка надо удалять лимфатические узлы с обеих сторон.

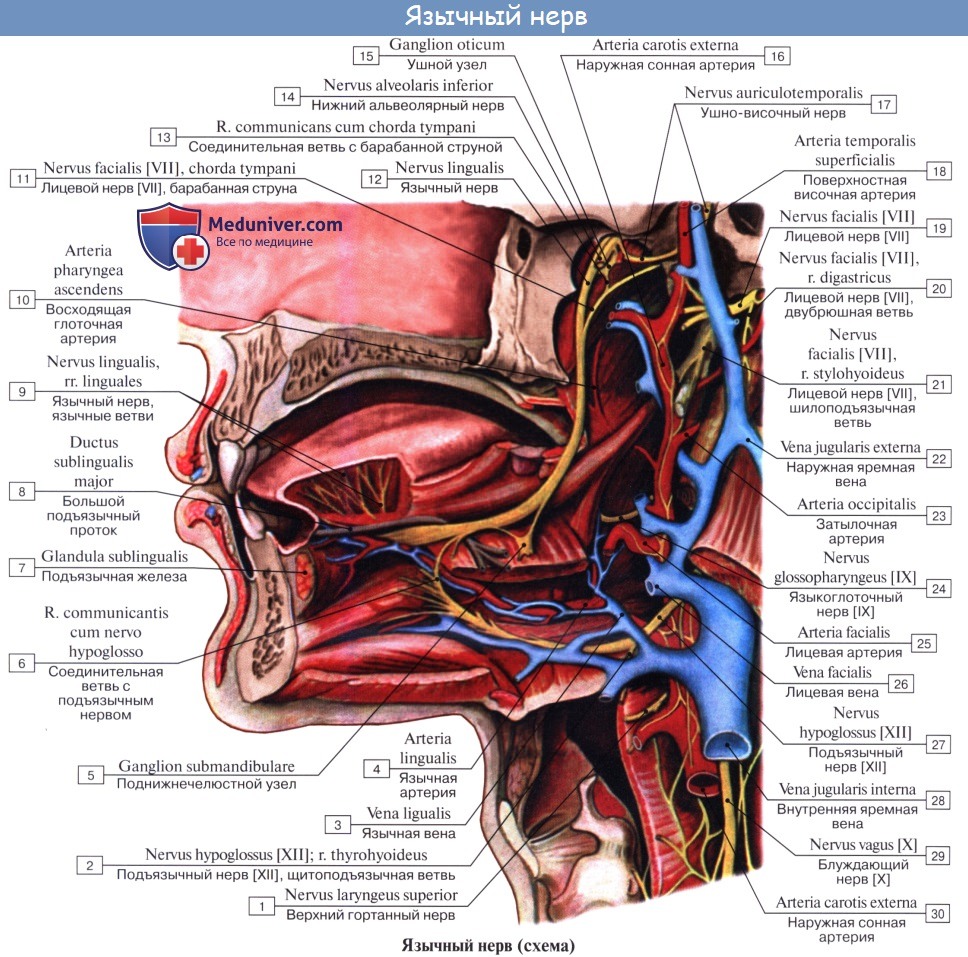

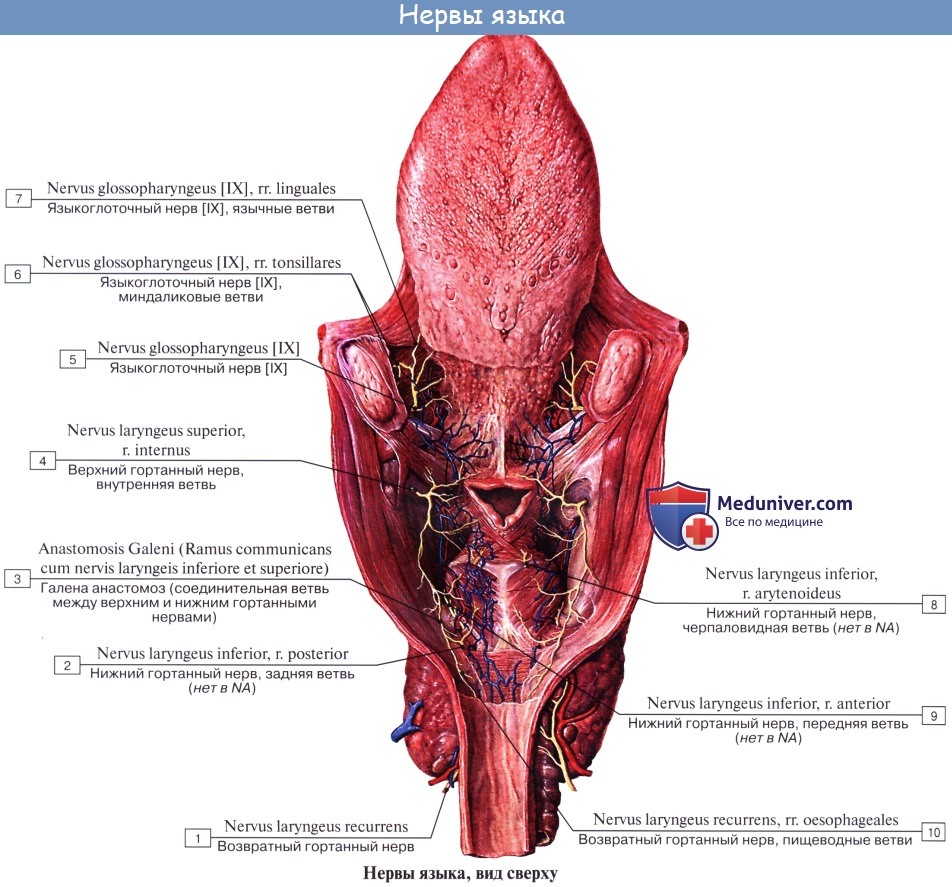

Иннервация языка осуществляется так: мышцы — от n. hypoglossus; слизистая — в двух передних третях от n. lingualis (из III ветви n. trigeminus) и идущей в его составе chorda tympani (n. intermedius) — вкусовые волокна к грибовидным сосочкам; в задней трети, включая papillae vallatae — от n. glossopharyngeus; участок корня около надгортанника — от n. vagus (n. laryngeus superior).

Учебное видео анатомии языка и зева

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 22.7.2021

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.

См. подробнее в пользовательском соглашении.

Источник

Сосочки языка человека. Виды сосочков

Среди разновидностей сосочков языка нитевидные наиболее мелкие и распространенные. Их нижняя часть имеет цилиндрическую форму диаметром около 0,17 мм, их высота 0,2 — 0,5 мм, средняя высота составляет 0,36 мм, а кончики большей части наклоняются назад. В основном расположены в передних двух третях языка. Верхняя свободная часть сосочка похожа на кисть или на хвойную ветку из-за наличия на его концах отростков. Поверхность сетчато-губчатая. На внешней поверхности сосочков – ороговевшие отшелушивающиеся чешуйки и небольшое количество липкой слизи в виде гранул. Нитевидные сосочки имею общую чувствительность (ощущают раздражение), но не ощущают вкус. Они способны быстро удлиняться, особенно в период болезни. В молодом возрасте они находятся в наиболее развитом состоянии, а в процессе старения сглаживаются.

Грибовидные сосочки в основном находятся на кончике языка и в его первой трети, диаметр составляет 0,2 — 0,27 мм. Похожие на крохотные грибочки по типу дождевиков — ножка и булавовидное расширение наверху, сосочки возвышаются на 0,07 мм от поверхности спинки языка . Плотность расположения грибовидных сосочков неоднородна: в некоторых местах они расположены плотно друг к другу, в других достаточно разрежено. Поверхности их похожа на мандариновую кожуру из-за мелких впадин. Грибовидные сосочки на кончике языка намного крупнее, чем в его первой трети. Кроме общей чувствительности они имеют и вкусовую функцию. У новорожденных количество грибовидных сосочков выше, чем у взрослого, а у женщин больше, чем у мужчин. Кровоснабжение грибовидных сосочков кончика языка здорового человека очень обильно, в каждом из находится от 6 до 12 капиллярных узлов. Это и создаёт их красную окраску. Иногда описывают ещё и чечевичные сосочки, которые являются вариантом грибовидных.

у детей и подростков количество грибовидных сосочков на кончике языка составляет около 70%, тогда как у людей зрелого возраста — 45%. С возрастом количество грибовидных сосочков уменьшается, соответственно процент нитевидных сосочков увеличивается, что сказывается на разнице в уровне насыщенности цвета языка у людей разного возраста.

В центре языка, ближе к его передней части, есть немного конусовидных сосочков, диаметр основания которых составляет 0,2 — 0,29 мм, а высота 1,5 мм. Это средние, переходные или конусовидные сосочки. На их поверхности рогового вещества больше, чем у грибовидных сосочков. Поэтому они имеют белую окраску.

Желобовидных сосочков меньше всего, но они самые крупные, их диаметр 1 —3 мм, высота 1 — 1,5 мм. В среднем их количество составляет 7 — 9, хотя может быть от 4 до 16. Они расположены вдоль пограничной борозды, разделяющей корень и тело языка, и повторяют ее V – образную форму. Сосочек окружен кольцевым желобком (отсюда и название). В желобовидном сосочке находится много вкусовых почек ( до 250). Желобок принимает результаты переваривания пищи (оно производится белковой железой, находящейся в толще мышцы у корня языка) и анализирует посредством языко-глоточного нерва.

Листовидные сосочки состоят из 2 — 6 разделенных бороздкой взаимопараллельных складок и расположены в основном в боковых отделах языка. Только у новорожденных и грудных детей листовидные сосочки хорошо различимы. У взрослых они подвергаются вырождению.

Источник