Сергей Есенин

Не жалею, не зову, не плачу…

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна берёзового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий, ты всё реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льётся с клёнов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

1921

К началу 20-х гг. в творчестве Есенина начинают появляться философские размышления о смысле собственной жизни, тоска по безвозвратно прошедшей юности, растраченной впустую. Поэт уже испытал серьезные страдания и неудачи, он был непосредственным свидетелем бурных событий отечественной истории. В прошлом остался неудачный брак с З. Райх. Отношения Есенина с советскими властями складываются не лучшим образом. Молодой поэт серьезно задумывается о неизбежной смерти.

Немногие знают, что стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» (1921 г.) написано Есениным под впечатлением от лирического вступления к шестой главе «Мертвых душ». Поэт признавался, что положительные отклики на произведение должны быть в равной степени отнесены и Гоголю.

Стихотворение проникнуто печальным настроением. Всего лишь в 26 лет Есенин ощущает, что его молодость ушла навсегда. Юношеские мечты и надежды никогда не повторятся. Жизнь становится медленным «увяданьем». Автор понимает, что его чувства и желанья утратили свою силу и остроту. Он чувствует, что все реже «дух бродяжий» заставляет его совершать необдуманные поступки, которые хоть и доставляют неприятности, но позволяют жить полной насыщенной жизнью.

Прошедшие годы промелькнули очень быстро, они подобны мимолетному сновиденью. Теперь уже нельзя ничего изменить или исправить.

В финале стихотворения Есенин переходит к конкретному размышлению о смерти. Если раньше она представлялась ему чем-то далеким, не имеющим к нему никакого отношения, то теперь ее силуэт с каждым годом вырисовывается все отчетливее. Поэт понимает, что слава и известность не уберегут его от неизбежного конца, перед которым все равны. Последние строки все же более оптимистичны: Есенин благословляет высшие силы, которые позволили ему прийти в этом мир, «чтобы процвесть и умереть».

Глубоко философское произведение содержит большое количество выразительных средств. Эпитетами поэт подчеркивает свое грустное настроение: «утраченная», «тленны». Очень трогательны и своеобразны применяемые метафоры: «белых яблонь дым», «страна березового ситца» и др. Свою беззаботную молодость автор сравнивает со скачкой «на розовом коне». В финале Есенин приводит потрясающую по красоте лексическую конструкцию: медленное угасание человеческой жизни – льющаяся «с кленов листьев медь».

Стих «Не жалею, не зову, не плачу» — образец философской лирики Есенина. Это одно из первых стихотворений, в которых усматривают намек поэта на возможность самоубийства.

Анализ стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» Есенина (2)

Краткий анализ

История создания – вышло из-под пера поэта в 1921, впервые было напечатано в журнале «Красная нива» за 1922 г.

Тема стихотворения – быстротечность человеческой жизни, воспоминания о молодости.

Композиция – Произведение по смыслу делится на 2 части: воспоминания лирического героя о молодости, раздумья над вечным вопросом жизни и смерти. Формально стихотворение состоит из пяти катренов, каждый из которых продолжает предыдущий по смыслу.

Стихотворный размер – пятистопный хорей, рифмовка перекрестная АВАВ.

Метафоры – «увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым», «страна березового ситца», «Дух бродяжий», «пламень уст», «тихо льется с кленов листьев медь».

Эпитеты – «утраченная свежесть», «я скупее».

Сравнения – «все пройдет, как с белых яблонь дым», «словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне».

Часто историю написания произведения связывают с «Мертвыми душами» Н. В. Гоголя. В лирическом отступлении повести есть строки, смысл которых отобразился в творении Есенина: …что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!».

Впервые стихотворение увидело мир на страницах «Красной нивы» в 1922

Раздумья над человеческой жизнью традиционны для мировой литературы. С. Есенин в анализированном стихотворении раскрыл тему быстротечности человеческой жизни, с которой тесно связан мотив воспоминаний о молодых годах. В центре произведения лирический герой. Строки написаны от первого лица единственного числа.

Уже в первых стихах мужчина признается в том, что не жалеет о том, что молодость ушла безвозвратно. Свою зрелость он считает порой увяданья, но увяданье это золотое. Видимо, герой понимает, что прошедшие годы подарили ему бесценный опыт. Ему уже чужды юношеские забавы, не хочется больше «шляться босиком» , даже сердце теперь бьется по-другому.

Вместе с молодостью позади остался «дух бродяжий» , поэтому речи зрелого мужчины обдуманы, спокойны, а глаза больше не наполняются буйством. С. Есенин считает, что с возрастом чувства перестают бурлить.

Лирический герой замечает и то, что у него меньше желаний. В какой-то момент он начинает сомневаться, не приснилось ли ему то, что он называет молодостью. Во время этих раздумий рождается оригинальный метафорический образ юности. С. Есенин называет ее розовым конем. Розовый цвет символизирует беззаботность, а конь – быстрый бег молодых лет.

В последнем катрене автор обобщает сказанное, поэтому написан он от первого лица множественного числа. Лирическое «мы» повторяет известную истину: «все мы в этом мире тленны» . С каждым днем человек потихоньку приближается к концу своей жизни. Так будет всегда, поэтому С. Есенин «благословляет и жизнь, и смерть» .

Композиция

Стихотворение делится на две смысловые части: воспоминания лирического героя о молодости, раздумья над вечным вопросом жизни и смерти. Формально оно состоит из пяти катренов, каждый из которых продолжает предыдущий по смыслу. Последнее четверостишие – вывод, который позволяет автору сделать философскую составляющую более выразительной.

Жанр произведения – элегия, так как автор раздумывает над вечными философскими проблемами. Хоть лирический герой утверждает, что «не жалеет, не зовет, не плачет», в монологе преобладает грустное настроение. Стихотворный размер – пятистопный хорей. Рифмовка в тексте перекрестная АВАВ, есть мужские и женские рифмы.

Средства выразительности

Для передачи мыслей и эмоций лирического героя С. Есенин использовал средства выразительности. В их наборе преобладают индивидуально-авторские тропы. Главную роль в произведении играют метафоры : « увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым», страна березового ситца», «Дух бродяжий», «пламень уст», «тихо льется с кленов листьев медь» . Дополняются пейзажи эпитетами : «утраченная свежесть», «я скупее» и сравнениями – «все пройдет, как с белых яблонь дым», «словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне».

ВИКА ЦЫГАНОВА. » НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ. » ( видеоклип)

ВИА Голубые гитары Не жалею, не зову, не плачу

музыка Григорий Пономаренко, стихи Сергей Есенин, запись 1969 года.

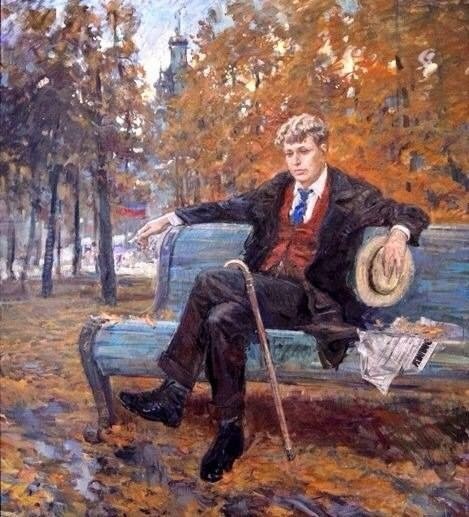

На фото автор стихов Сергей Есенин,

автор музыки Григорий Пономаренко и ВИА Голубые гитары.

Источник статьи: http://parnasse.ru/klassika/esenin-sergei-aleksandrovich-1895-1925/ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu.html

Не жалею не зову не плачу все пройдет как с белых яблонь дым троп

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, использованных поэтом в стихотворении. Укажите числа в порядке возрастания без пробелов и запятых.

5) риторический вопрос

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12 ; СЗ, С4.

Не жалею, не зову, не плачу,

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна берёзового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с клёнов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

С. А. Есенин, 1921

Назовите жанр классической поэзии, черты которого присутствуют в стихотворении С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу. ».

Элегия — стихотворение, пронизанное печалью, грустным раздумьем.

Как называется стилистический приём, основанный на повторе одинаковых согласных в строке: «Дух бродяжий! ты все реже, реже. »?

Аллитерация — повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одинаковых согласных звуков, один из видов звукописи. Имеет художественно-выразительное значение в соотнесении с содержанием текста.

Назовите средство художественной выразительности, основанное на переносе свойств одних предметов или явлений на другие по сходству (например, «белых яблонь дым», «увяданья золотом охваченный»).

Метафора — скрытое сравнение одного предмета или явления с другим по принципу их сходства. В отличие от сравнения в метафоре предмет сравнения не называется, но подразумевается.

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, использованных поэтом в стихотворении. (номера укажите в порядке возрастания)

5) риторический вопрос

Повтор: «Дух бродяжий! ты все реже, реже». Повтор усиливает эмоционально-образную выразительность художественной речи.

Анафора: «Не жалею, не зову, не плачу», «Все мы, все мы в этом мире тленны». Анафора — повторение в строфе, стихе начальных слов, несущих основную смысловую нагрузку.

Риторический вопрос: «Жизнь моя? иль ты приснилась мне?» Риторический вопрос — вопрос, не требующий ответа, обращенный к читателю или слушателю, чтобы привлечь их внимание к изображаемому.

Разве в этих строках есть анафора? «Не жалею, не зову, не плачу», «Все мы, все мы в этом мире тленны» Это максимум лексический повтор, здесь нет единоначалия.

Анафора имеет множество разновидностей, в том числе существует и лексическая анафора, с которой мы и имеем дело в данном случае.

АНАФОРА — единоначатие, повторение определенного слова или отдельных звуков в начале нескольких строф, стихов или полустиший.

Почему как правильный ответ тут идет анафора? Тут нет двух и более строк с одинаковым началом.

И всё-таки это анафора. В школе не разбирают примеров лексической анафоры, ограничиваются синтаксической.

Примеры лексической анафоры можно найти и в стихотворениях Тютчева, Фета.

Например, у Тютчева:

«Сумрак тихий, сумрак сонный»,

где повторением слова «сумрак» поддерживается определенное мелодическое воздействие стиха.

1. «Сумрак тихий, сумрак сонный» — это лексический повтор.

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа все так же счастью

И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что буду

Петь — но только песня зреет.

Вот здесь повторение слова «рассказать» — анафора, потому что анафора — это единоначатие.

«Не жалею, не зову, не плачу» — что тут начинается с частицы «не»?

2. Если Вы утверждаете, что этот вид анафоры не проходят в школе, зачем давать его здесь? По-моему,экзамен проверяет знания, полученные в школе, а этот сайт призван помочь к экзамену подготовиться. Несостыковочка у Вас.

Да это же не мы даём, это давали на экзамене в 2013 году на Урале.

И я не согласна с тем, что это анафора.

Но ладно. Предположим, анафора.

Как в таком случае отличать анафору от повтора?

Во многих стихотворениях, произведениях и прочем есть высказывания аналогичного построения, однако везде кодификатор засчитывает это как повтор, в пояснениях тоже дан повтор.

И как их тогда отличать, если ЭТО — анафора?

Вы знаете, да я согласна, что задание составлено некорректно. О том, что в стихотворении есть анафора, да ещё такого вида, о какой в школе говорить не принято, можно говорить бесконечно и бесконечно с этим не соглашаться. Прочтите пояснения к заданию и ответы на предыдущие вопросы, уже заданные здесь по этому поводу. Но вариантов других ответов на вопрос задания нет. Что ж, действуйте методом исключения. Вы же не станете утверждать, что из оставшихся неназванными можно выбрать еще хоть один вариант, кроме анафоры? Эпифоры в стихотворении нет точно, равно как и гротеска.

Каким размером написано стихотворение С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу. »? (Дайте ответ без указания количества стоп.)

Хорей — двусложная стопа с ударением на первом слоге и последующих нечетных слогах, т.е. на 1, 3, 5, 7, 9 и т. д.

Не жа/−лЕ−ю,/ не зо/−вУ, не/ плА−чу/,

ВсЕ прой/−дЕт, как/ с бЕ−лых/ Яб−лонь/ дЫм.

Предложенный сайтом ответ на данное задание не верен. Это стихотворение написано тактовиком. Например, в первой строке чередование количества безударных слогов таково: 2 — 3 — 1. Следовательно, это никак не может быть хореем.

Вы ошибаетесь. Действительно, Есенин очень часто отступает от традиционной системы сочетаний ударных и безударных слогов, но чаще всего строки написаны пятистопным хореем.

Почему размышления поэта о прощании с молодостью, так трагично звучащие в стихотворении, завершаются светло и спокойно?

Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» — монолог поэта, который делится своими самыми сокровенными думами и чувствами. Основная интонация стихотворения исповедальная, доверительная, грустная, прощальная и в то же время благодарная за счастье жить на этой земле. Жизнь быстротечна, молодость безвозвратно уходит — об этом поэт жалеет. Но в стихотворении звучат и жизнеутверждающие ноты: ему довелось испытать жизнь с ее радостями и горестями — и это прекрасно.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с клёнов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть, —

говорит поэт в последней строфе и от этих слов остается ощущение покоя и света.

В каких произведениях русских поэтов звучит мотив быстротечности жизни и в чём эти произведения созвучны стихотворению С. А. Есенина?

Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» — монолог поэта, который делится своими самыми сокровенными думами и чувствами. Жизнь быстротечна, молодость безвозвратно уходит — об этом поэт жалеет. Но в стихотворении звучат и жизнеутверждающие ноты: ему довелось испытать жизнь с ее радостями и горестями — и это прекрасно.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с клёнов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть, —

говорит поэт в последней строфе и от этих слов остается ощущение покоя и света.

В философской лирике А.А. Фет ставит вечные проблемы бытия: смысл человеческой жизни, смерть и вечность, добро и зло, правда и справедливость. Свобода, любовь, дружба, искусство, природа — высшие философские ценности для поэта. В стихотворении «Элегия» – отражение того, что в жизни человека есть страдания, заботы, «закат печальный», но всё же главным становится то, что составляет высший смысл существования, — чувство прекрасного, радость творчества, способность «мыслить и страдать», вера в чудные мгновения любви. Лирический герой принимает жизнь, несмотря на все её испытания.

Очей тех нет — и мне не страшны гробы,

Завидно мне безмолвие твое,

И, не судя ни тупости, ни злобы,

Скорей, скорей в твое небытие!

Лирический герой в стихотворении Лермонтова «И скучно и грустно» предстает перед нами в образе одинокого человека, которым овладевает уныние: он скучает в настоящем, ни к чему не стремится в будущем. Он ощущает, как быстро течет время, что «годы проходят – все лучшие годы!» и он не в силах противиться судьбе:

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:

И радость, и муки, и все там ничтожно.

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,

Источник статьи: http://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=1422