Стихотворение и анализ «Не жалею, не зову, не плачу…»

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя! иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Краткое содержание

В ранних произведениях Сергея Александровича Есенина редко встречаются стихотворения на философские темы, проблемы смысла жизни уступают в его творчестве темам о красоте русской природы, любви к родине, к женщине. Тем не менее, в 1921 году он пишет стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…», ставшее своеобразным анализом его жизни и творчества.

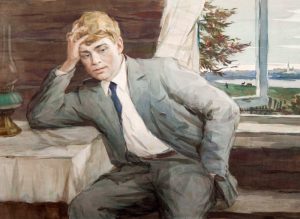

«Сергей Есенин». Художник С. Фролов, 1967

Казалось бы, какие итоги может подводить двадцатишестилетний молодой человек, впереди у которого целая жизнь? Сам же Есенин так не считал, в своем духовном развитии он намного опережал своих сверстников и имел за плечами достаточно большой жизненный багаж. Еще не достигнув середины жизни, он успел примерить на себя образы гражданина и поэта, хулигана и пьяницы, кутилы и сластолюбца. Отсюда и ощущение самого себя, как умудренного жизнью, седовласого старца, много повидавшего и через многое прошедшего.

«Не жалею, не зову, не плачу» – с этой фразы начинается лирическое, наполненное печалью, стихотворение. Уже во второй строке ощущается, охватившее автора, чувство легкой грусти. Прошлое он сравнивает с облетевшим яблоневым цветом, подчеркивая тем самым, что на данном этапе уже поздно что-либо менять в этой жизни. Его сердце уже не пылает, как раньше, разум берет верх над эмоциями, а душевные порывы представляются юношеской глупостью.

Оглядываясь назад, поэт констатирует, что жизнь, по сути, уже прожита, а он, словно во сне, проскакал по ней на розовом коне, даже не заметив. Вместе с молодостью ушли беззаботность, мечты, ощущение счастья. Лишь в ту пору можно было жить одними чувствами, а сейчас в своих скупых желаниях он руководствуется только рассудком. Вместе с тем, в тексте стихотворения не заметно явного сожаления о быстротечности жизни. Поэт осознает, что ничто не вечно в этом мире и нужно благодарить судьбу за отпущенные моменты.

Анализ

История создания

Философские мотивы стали появляться в сочинениях Есенина к началу двадцатых годов. Они заключались в размышлениях о прожитых годах, об ушедшей бесшабашной, растраченной впустую, молодости. За плечами поэта остались пережитые страдания, любовные победы и поражения, неудачи в личной жизни, крах брачного союза с Зинаидой Райх. Социальные потрясения на фоне бурных событий, происходящих в стране, также не могли не оставить следа в биографии Есенина. Все чаще молодого поэта посещают мысли о скорой кончине.

Мало кому известно, что на написание стихотворения «Не жалею, не зову…» поэта подвигло прочтение лирического отступления к шестой главе «Мертвых душ». Гоголь назвал его «О юности и впечатлениях», и оно очень соответствовало тому состоянию, в котором на момент прочтения находился Есенин. Так, под впечатлением от текста, который был созвучен его душевному настрою, поэт написал данное стихотворение. Опубликовано оно было в 1922 году в журнале «Красная нива».

Персонажи и образы

В центре повествования – лирический герой и его переживания. Фоном для этого служат природные образы, которые ассоциируются с определенными моментами человеческой жизни. Выражение «Буйство глаз и половодье чувств» говорит о несдержанности и бесконтрольности эмоций, которым был подвержен поэт в юные годы. Символичен в этом смысле и образ коня, сопоставимый с розовыми мечтами юношества. Поэт сожалеет о том, что розовый конь вместе со своим всадником слишком быстро пролетел над приснившейся жизнью.

Быстротечность бытия герой подчеркивает не столько белым цветом яблони, сколько ее дымом, от которого не остается следа. Увядание он сравнивает с золотом, подразумевая, тем самым, не только старость, но и тот золотой возраст, когда человек обретает определенный опыт, который для каждого является своеобразной драгоценностью.

Композиция

Основу стихотворения составляет антитеза, которую Есенин оформил в виде пяти катренов (четверостиший). Прошедшее поэт противопоставляет настоящему, а настоящее – будущему. Композиция линейная, последовательная, кульминация произведения заключена в словах: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Стихотворение делится на две смысловые части. В первой герой предается воспоминаниям о молодости, затем переходит к размышлениям на вечную тему жизни и смерти. В последнем четверостишии поэт приходит к философскому заключению, делая упор на ее значимости благословением всего живого.

«Не жалею, не зову, не плачу…» – это элегия. Несмотря на то, что Есенин отрицает переживания по поводу промелькнувшей жизни, в его монологе сквозит меланхолия и грусть. В плане литературного направления – это имажинизм (акцент делается на создание образа). Вид лирики – философская.

Размер и средства художественной выразительности

В стихотворении очень удачно использован пятистопный хорей с перекрестной рифмой (АВАВ) и чередованием мужских и женских слогов.

Текст насыщен средствами художественной выразительности. Начальное отрицание «Не жалею, не зову, не плачу» раскрывает в дальнейшем весь спектр чувств героя. Подавленное настроение подчеркивают эпитеты: «утраченная свежесть», «тленны», «скупее». Эпитет «розовый», напротив, означает юношеские мечты, романтизм и беззаботность, наполненную силой и надеждами молодость.

Необычные метафоры, которые использует автор, наполнены красотой и звучат очень трогательно: «с белых яблонь дым», «страна березового ситца», «сердце, тронутое холодком», «увяданья золотом охваченный», «дух бродяжий», «пламень уст», «буйство глаз и половодье чувств».

Есенинское сравнение «все пройдет, как с белых яблонь дым» уже давно превратилось в самостоятельный афоризм и употребляется вне текста. Красивая лексическая конструкция «тихо льется с кленов листьев медь…» очень точно передает угасание всего живого. В стихотворении присутствует аллитерация «х», «ж». «ш», «с»: «дуХ бродяЖий! ты все реЖе, реЖе расШевеливаеШь пламень уСт» и инверсия: «с белых яблонь дым». В финале стихотворения звучит риторический вопрос: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?».

Проблематика и основная идея произведения

Есенин не первый, кто обратился к философской проблеме человеческого бытия. Во всемирной литературе существует масса таких произведений, но именно это стихотворение позволяет читателю объединиться с героем в единый образ, страдать и радоваться вместе с ним, предаваться воспоминаниям и размышлять о будущем.

В период создания этого стихотворения Есенин переосмысливал свою жизнь, менял приоритеты, отношение к миру, личные интересы также подвергались переформатированию. Поэтому на первом плане в данном произведении стоит проблема обретения житейской мудрости, взросления, понимания невозврата юности и принятие неизбежности будущего, каким бы оно ни было. Таким образом, эта элегия – зеркальное отражение внутреннего состояния героя, всего того, что накопилось в его душе и требовало выхода, что он и постарался осуществить в своем произведении.

Источник статьи: http://spadilo.ru/proizvedeniya/ne-zhaleyu-ne-zovu-ne-plachu/

Не жалею не зову не плачу все пройдет как с белых яблонь дым это градация

Каким размером написано стихотворение С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу. »? (Дайте ответ без указания количества стоп.)

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните задания В8—В12 ; СЗ, С4.

Не жалею, не зову, не плачу,

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна берёзового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с клёнов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

С. А. Есенин, 1921

Назовите жанр классической поэзии, черты которого присутствуют в стихотворении С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу. ».

Элегия — стихотворение, пронизанное печалью, грустным раздумьем.

Как называется стилистический приём, основанный на повторе одинаковых согласных в строке: «Дух бродяжий! ты все реже, реже. »?

Аллитерация — повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одинаковых согласных звуков, один из видов звукописи. Имеет художественно-выразительное значение в соотнесении с содержанием текста.

Назовите средство художественной выразительности, основанное на переносе свойств одних предметов или явлений на другие по сходству (например, «белых яблонь дым», «увяданья золотом охваченный»).

Метафора — скрытое сравнение одного предмета или явления с другим по принципу их сходства. В отличие от сравнения в метафоре предмет сравнения не называется, но подразумевается.

Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, использованных поэтом в стихотворении. (номера укажите в порядке возрастания)

5) риторический вопрос

Повтор: «Дух бродяжий! ты все реже, реже». Повтор усиливает эмоционально-образную выразительность художественной речи.

Анафора: «Не жалею, не зову, не плачу», «Все мы, все мы в этом мире тленны». Анафора — повторение в строфе, стихе начальных слов, несущих основную смысловую нагрузку.

Риторический вопрос: «Жизнь моя? иль ты приснилась мне?» Риторический вопрос — вопрос, не требующий ответа, обращенный к читателю или слушателю, чтобы привлечь их внимание к изображаемому.

Разве в этих строках есть анафора? «Не жалею, не зову, не плачу», «Все мы, все мы в этом мире тленны» Это максимум лексический повтор, здесь нет единоначалия.

Анафора имеет множество разновидностей, в том числе существует и лексическая анафора, с которой мы и имеем дело в данном случае.

АНАФОРА — единоначатие, повторение определенного слова или отдельных звуков в начале нескольких строф, стихов или полустиший.

Почему как правильный ответ тут идет анафора? Тут нет двух и более строк с одинаковым началом.

И всё-таки это анафора. В школе не разбирают примеров лексической анафоры, ограничиваются синтаксической.

Примеры лексической анафоры можно найти и в стихотворениях Тютчева, Фета.

Например, у Тютчева:

«Сумрак тихий, сумрак сонный»,

где повторением слова «сумрак» поддерживается определенное мелодическое воздействие стиха.

1. «Сумрак тихий, сумрак сонный» — это лексический повтор.

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа все так же счастью

И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что буду

Петь — но только песня зреет.

Вот здесь повторение слова «рассказать» — анафора, потому что анафора — это единоначатие.

«Не жалею, не зову, не плачу» — что тут начинается с частицы «не»?

2. Если Вы утверждаете, что этот вид анафоры не проходят в школе, зачем давать его здесь? По-моему,экзамен проверяет знания, полученные в школе, а этот сайт призван помочь к экзамену подготовиться. Несостыковочка у Вас.

Да это же не мы даём, это давали на экзамене в 2013 году на Урале.

И я не согласна с тем, что это анафора.

Но ладно. Предположим, анафора.

Как в таком случае отличать анафору от повтора?

Во многих стихотворениях, произведениях и прочем есть высказывания аналогичного построения, однако везде кодификатор засчитывает это как повтор, в пояснениях тоже дан повтор.

И как их тогда отличать, если ЭТО — анафора?

Вы знаете, да я согласна, что задание составлено некорректно. О том, что в стихотворении есть анафора, да ещё такого вида, о какой в школе говорить не принято, можно говорить бесконечно и бесконечно с этим не соглашаться. Прочтите пояснения к заданию и ответы на предыдущие вопросы, уже заданные здесь по этому поводу. Но вариантов других ответов на вопрос задания нет. Что ж, действуйте методом исключения. Вы же не станете утверждать, что из оставшихся неназванными можно выбрать еще хоть один вариант, кроме анафоры? Эпифоры в стихотворении нет точно, равно как и гротеска.

Почему размышления поэта о прощании с молодостью, так трагично звучащие в стихотворении, завершаются светло и спокойно?

Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» — монолог поэта, который делится своими самыми сокровенными думами и чувствами. Основная интонация стихотворения исповедальная, доверительная, грустная, прощальная и в то же время благодарная за счастье жить на этой земле. Жизнь быстротечна, молодость безвозвратно уходит — об этом поэт жалеет. Но в стихотворении звучат и жизнеутверждающие ноты: ему довелось испытать жизнь с ее радостями и горестями — и это прекрасно.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с клёнов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть, —

говорит поэт в последней строфе и от этих слов остается ощущение покоя и света.

В каких произведениях русских поэтов звучит мотив быстротечности жизни и в чём эти произведения созвучны стихотворению С. А. Есенина?

Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» — монолог поэта, который делится своими самыми сокровенными думами и чувствами. Жизнь быстротечна, молодость безвозвратно уходит — об этом поэт жалеет. Но в стихотворении звучат и жизнеутверждающие ноты: ему довелось испытать жизнь с ее радостями и горестями — и это прекрасно.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с клёнов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть, —

говорит поэт в последней строфе и от этих слов остается ощущение покоя и света.

В философской лирике А.А. Фет ставит вечные проблемы бытия: смысл человеческой жизни, смерть и вечность, добро и зло, правда и справедливость. Свобода, любовь, дружба, искусство, природа — высшие философские ценности для поэта. В стихотворении «Элегия» – отражение того, что в жизни человека есть страдания, заботы, «закат печальный», но всё же главным становится то, что составляет высший смысл существования, — чувство прекрасного, радость творчества, способность «мыслить и страдать», вера в чудные мгновения любви. Лирический герой принимает жизнь, несмотря на все её испытания.

Очей тех нет — и мне не страшны гробы,

Завидно мне безмолвие твое,

И, не судя ни тупости, ни злобы,

Скорей, скорей в твое небытие!

Лирический герой в стихотворении Лермонтова «И скучно и грустно» предстает перед нами в образе одинокого человека, которым овладевает уныние: он скучает в настоящем, ни к чему не стремится в будущем. Он ощущает, как быстро течет время, что «годы проходят – все лучшие годы!» и он не в силах противиться судьбе:

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:

И радость, и муки, и все там ничтожно.

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,

Источник статьи: http://lit-ege.sdamgia.ru/problem?id=1406