- Подпишите названия систематических групп, к которым относятся перечисленные растения. Мох- Яблоня- Ель- Хламидомонада-

- Ответ или решение 1

- Яблоня

- Хламидомонада

- Одуванчик

- Параграф. 11. Растения.

- Яблоня

- Хозяйственное значение яблони

- История культуры яблони

- Культура яблони в СССР

- Видовой состав яблони

- Яблони настоящие

- Яблони рябиновидные

- Характеристики отдельных видов яблони

- Сравнительная характеристика сортов яблони по важнейшим производственно-биологическим признакам

- Зимостойкость

Подпишите названия систематических групп, к которым относятся перечисленные растения. Мох- Яблоня- Ель- Хламидомонада-

Ответ или решение 1

Систематика растений происходит на основе методов их размножения, а также особенностей строения.

Мхи собраны в систематическую группу:

- Отдел: моховидные.

- Надотдел: мохообразные.

- Царство: растения.

Отличительной чертой растений этого отряда по сравнению с другими наземными видами является то, что их тело содержит всего один проводящий сосуд. В связи с этим, по старой классификации их также называли «однососудистыми». Именно это ограничивает толщину и высоту мхов. Чаще всего их высота ограничивается всего лишь несколькими сантиметрами.

Яблоня

Это одно из самых ценных культурных плодовых деревьев. В таксономическом плане виды яблонь собраны в род «яблоня», который входит в трибу «яблоневые». Триба, в свою очередь, входит в подсемейство «сливовые». И все эти растения, наряду со многими другими плодовыми, на основе общих характеристик их цветков входят в семейство «розовые».

Относится к роду вечнозеленых растений, который включает в себя около сорока разных видов. С другими видами очень похожих на ель растений — сосен — входят в семейство и одноименный порядок «сосновые». Как известно, у ели нет листьев, вместо них дерево покрыто иголками. С подобными им видами они составляют класс и отдел «хвойные», который относится к царству «растения».

По старой классификации, хвойные вместе с несколькими другими порядками или классами растений относились к группе голосеменных, т.к. их семена не покрывались плодом.

Хламидомонада

По классификации относится к одноименному роду, в котором собраны несколько похожих друг на друга видов одноклеточных зеленых водорослей. Уникальность нескольких видов этого рода состоит в том, что они могут самостоятельно двигаться (это для царства растений нехарактерно). Входит в отдел «зелёные водоросли».

Одуванчик

Также входит в род многолетних трав. Его вышестоящими таксономическими единицами, в связи с особенностями цветка, будет семейство «астровые». Поскольку семена одуванчиков делятся на две семядоли, то эти растения входят в класс «двудольные».

Источник статьи: http://vashurok.ru/questions/podpishite-nazvaniya-sistematicheskih-grupp-k-kotorim-otnosyatsya-perechislennie-rasteniy

Параграф. 11. Растения.

Задание 1. Напишите определения понятий.

Флора – это совокупность всех растений.

Хлорофил л –это зеленый пигмент, принимающий участие в фотосинтезе.

Задание 2. Обозначьте основные части растения стрелками и подпишите эти части

Задание 3. Подпишите названия систематических групп, к которым относятся перечисленные растения.

Мох – отдел

Яблоня – род

Ель – род

Хламидомонада – род

Одуванчик – род

Задание 4. Объясните, что собой представляет спора.

Спора – это специализированная клетка мхов, папоротников и плаунов, выполняющая функцию бесполого размножения.

Задание 5. Укажите главное отличие голосеменных растений от покрытосеменных (цветковых) растений.

Отсутствие цветка и плода.

Задание 6. С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовьте сообщение «Как образовался каменный уголь». Напишите план сообщения.

1. что такое каменный уголь

2. вклад растений в образование каменного угля

3. вклад бактерий и грибов в образование каменного угля.

Задание 7. Выполните задание 1 лабораторной работы №3 «Знакомство с внешним строением растения».

1. Схематично зарисуйте побег цветкового растения, укажите названия всех его частей.

2. Запишите размеры почек растения

Средняя длина почки – 20-50 мм

Средняя ширина почки в самой утолщенной части растения – 10-50 мм.

Задание 8. Выполните задание 2 лабораторной работы №3

1. Найдите на ветке сосны укороченные побеги. Сосчитайте количество хвоинок на таком побеге. Зарисуйте укороченный побег сосны.

2. Сделайте вывод о многообразии побегов у растений.

Побеги у растений отличаются формами, размерами, расположением цветков, листьев и почек.

Источник статьи: http://www.biogdz.ru/5-klass/paragraf-11-rasteniya.html

Яблоня

Хозяйственное значение яблони

Яблоня является основной плодовой культурой в СССР. Около 70% общей площади плодовых насаждений приходится на долю яблони. Ведущее значение яблони в нашем плодоводстве обусловлено её агробиологическими особенностями. Благодаря большому разнообразию видового состава яблоня обладает большой изменчивостью и приспособляемостью к самым различным почвенно-климатическим условиям. Поэтому её можно культивировать на огромнейшей территории Союза ССР — от субтропиков до районов Восточной Сибири с исключительно суровым климатом.

Деревья яблони отличаются высокой урожайностью. Нередки случаи, когда отдельные экземпляры яблони в период полного плодоношения приносят за один урожай по тонне плодов и больше, а получение урожая в 300–400 кг с дерева — явление обычное. Плоды яблони более, чем плоды других плодовых пород, пригодны к длительному хранению в свежем виде и дальним перевозкам. В свежем виде они представляют собой ценнейший продукт питания; в технической переработке дают вина, соки, повидло, варенье, компот, пригодны также для сушки и мочки.

История культуры яблони

Яблоня известна человеку с древнейших времён. Изображение яблок встречается на памятниках древнего Египта; яблоню находили в раскопках свайных построек, давность которых исчисляется почти в 5000 лет; в древних мифологических сказаниях часто упоминаются яблони.

В древних письменных источниках, имеющих более чем тысячелетнюю давность, яблоня упоминается уже как культурное растение.

В Европе культура яблони началась, по-видимому, в древней Греции. Приблизительно за четыре века до нашей эры Теофрастом написано первое сочинение по плодоводству, в котором дан обзор распространённых в древней Греции сортов плодовых культур. Два века спустя в древнем Риме писатель Катон, а после него Варрон, Колумелла и Плиний составили описания 36 возделываемых сортов яблони и указания о технике прививки культурных плодовых растений.

От греков и римлян культура яблони перешла к западноевропейским народам. В средние века плодоводство не имело широкого развития, сосредоточиваясь, главным образом, в монастырях, но начиная с XVI в. эта отрасль сельского хозяйства стала быстро развиваться. В начале XVII в. уже было описано 60 сортов яблони, в том числе известные и в настоящее время: Штеттинское красное, Кальвиль белый, Коротконожка красная, Звёздчатое апи и др.

В последующие века были созданы высококачественные сорта яблони, и она получила широкое распространение во всём мире.

Районы массовой культуры яблони находятся в поясе умеренно холодного климата и умеренной влажности. Наибольшее распространение она, имеет в Европе и Северной Америке. В Европе наибольшие площади под яблоней заняты в СССР.

Культура яблони в СССР

Начало распространения культуры яблони в нашей стране относится к X—XI вв. и связано преимущественно с монастырскими садами. Особенно славился в Киевской Руси яблоневый сад при Киево-Печерской лавре, заложенный при Ярославе Мудром в 1051 г. В письменных памятниках XIV в. упоминаются сады в Московском государстве в окрестностях Москвы. В «Домострое» содержатся первые указания по уходу за садом. Значительно расширяется культура яблони в России в XVIII в., когда было заложено большое число яблоневых садов в помещичьих усадьбах и при монастырях.

Во второй половине XVIII в. первый русский помолог Андрей Тимофеевич Болотов провёл большую и очень ценную работу по изучению русских сортов яблок. В восьми рукописных томах им описано 600 сортов, разводившихся тогда в Тульской губернии.

В XIX в., в связи с развитием капитализма в России, плодовые культуры и в первую очередь яблоня становятся объектами промышленной культуры в Крыму, на Кавказе, в средней полосе РСФСР и Поволжье. Большую роль в развитии плодоводства и культуры яблони в южной зоне сыграли питомник Л. П. Симиренко в Млееве, Киевской области, А. Е. Гагарина в Окне и Осламове, Каменец-Подольской области и др. Отсюда много ценных сортов вошло в широкую промышленную культуру.

Новую страницу в развитии плодоводства в нашей стране открыли работы И. В. Мичурина, создавшего сотни новых сортов, из которых многие введены в стандартный сортимент. На основе мичуринского учения в настоящее время в СССР работает большая сеть опытных учреждений и тысячи опытников-мичуринцев по выведению новых, улучшенных сортов и продвижению культуры яблони и других плодовых пород в новые районы севера и востока.

В изучении яблони и научном обосновании районирования её сортов большие заслуги принадлежат также В. В. Пашкевичу, который провёл исключительно ценную работу по обследованию плодоводства во многих плодовых районах России и положил начало научной помологии.

Яблоня культивируется на огромной территории — от Онежского озера до южных границ нашего государства. Северная граница культуры яблони проходит через Петрозаводск, Никольск, Киров, Молотов, Свердловск; в Сибири — через Тюмень, Тюкалинск, Красноярск, к Байкалу. После перерыва в Задольске граница идёт от Благовещенска к Хабаровску.

Как и другие плодовые породы, яблоня распространена по огромной территории СССР очень неравномерно.

По степени распространённости яблони, направлению её культуры и особенностям сортимента территория СССР может быть подразделена на следующие макрозоны:

- Южная зона промышленного плодоводства.

В неё входят: Крым, Закавказье, Северный Кавказ, Краснодарский край, Ростовская область, Молдавская ССР, юго-западные и центральные области Украины, южная часть Астраханской области, среднеазиатские республики, включая Южный Казахстан и Киргизию. Северная граница зоны в европейской части СССР проходит через Киев, Полтаву, Астрахань. Эта зона является наиболее благоприятной для промышленной культуры высококачественных десертных яблок зимнего срока созревания. Отсюда плоды направляются в крупные промышленные центры, на далёкие северные окраины, на новостройки, зимовщикам. Здесь культивируются наиболее ценные зимние сорта. - Средняя зона промышленного плодоводства.

Простирается от северной границы предыдущей зоны до линии Ленинград — Чухлома — Ветлуга и далее по северной границе Марийской и Татарской АССР. Сюда входят прибалтийские республики, Белорусская ССР, северная часть Украины, северо-западные, центральные и чернозёмные области РСФСР, районы Среднего и Нижнего Поволжья, за исключением южных районов Астраханской области. На востоке граница зоны проходит по западным границам Башкирской АССР, Чкаловской области и Западного Казахстана. Это зона промышленной культуры летних, осенних и зимних сортов яблони, особенно Антоновки и Аниса. Промышленная культура яблони особенно развита в южных областях зоны, постепенно уменьшаясь в масштабах по мере продвижения с юга на север и с запада на восток. В районах, приближающихся к северной и восточной границам зоны, возделывание яблони носит уже почти исключительно потребительский характер. - Северная европейская зона пионерского плодоводства — от северной границы средней зоны до границ возможного возделывания культурной яблони.

Сюда входят южная часть Карело-Финской ССР, Вологодская и Кировская области, Удмуртская АССР, южные районы Архангельской области и Коми АССР. Яблоня здесь распространена очень слабо, культура её носит потребительский и любительский характер. Разводятся местные сорта, большей частью непривитые сеянцы, обладающие высокой морозостойкостью. - Уральская переходная зона пионерского плодоводства.

Охватывает районы Урала, в неё входят: Чкаловская область, Башкирская АССР, Челябинская, Молотовская и Свердловская области. По своим природным условиям Урал является переходной зоной между умеренным климатом европейской части РСФСР и резко континентальным, холодным климатом Сибири. Это зона пионерского плодоводства. Культура яблони начала продвигаться сюда после Октябрьской революции в связи с работами И. В. Мичурина и его последователей (Зигулева, Бирюкова, Репина и др.), которые за сравнительно короткий период времени создали ряд ценных сортов яблони, по своей высокой зимостойкости пригодных для культуры в этой зоне. Уральский сортимент является переходным от крупноплодных сортов европейской части Союза ССР к мелкоплодным сибирским ранеткам. - Сибирская зона пионерского плодоводства.

Охватывает районы обширнейшей территории Сибири и Северного Казахстана. Здесь культура яблони пока зиждется на мелкоплодных сортах, так называемых ранетках, полученных от скрещивания высокозимостойкой дикой сибирской яблони с китайской яблоней или крупноплодными среднерусскими и поволжскими сортами. В последнее время в Сибири широкое распространение получает культура крупноплодных сортов в стелющейся форме. Здесь особенно интенсивно ведётся работа опытными учреждениями и отдельными опытниками-мичуринцами по выведению новых сортов яблони на основе методов И. В. Мичурина и по продвижению плодоводства в эти суровые по климату районы. - Дальневосточная зона.

Включает Хабаровский и Приморский края. В этой зоне, особенно в приморской её части, благодаря близости Тихого океана, климат значительно мягче, чем в Сибири. Это определяет отличительные черты плодоводства, в частности, культуры яблони на Дальнем Востоке. В настоящее время на Дальнем Востоке идёт быстрое развитие плодово-ягодного хозяйства, создаётся свой, специфический сортимент яблони за счёт местных сеянцев крупноплодных сортов и ранеток.

Прибрежная полоса Приморского края, идущая вдоль восточных склонов хребта Сихотэ-Алинь и вплоть до южных границ с Кореей, имеет умеренно тёплый, приморский климат, благоприятный для широкой культуры крупноплодных среднерусских и мичуринских сортов яблони.

Каждая из перечисленных макрозон, в свою очередь, подразделяется на плодовые районы, отличающиеся друг от друга природными и экономическими условиями, накладывающими свой отпечаток на характер и направление культуры яблони и на её сортимент.

Видовой состав яблони

Плодоводы относят яблоню к группе семечковых пород, куда включают также грушу, айву, мушмулу, рябину и некоторые другие второстепенные плодовые породы с яблоковидными плодами.

В ботаническом отношении яблоня относится к подсемейству яблоневых (Pomoideae), входящему в состав обширного семейства розоцветных. Раньше ботаники объединяли все семечковые плодовые породы в один род Pirus. В настоящее время виды яблони выделены в особый род Malus, а родовое название Pirus оставлено за грушей.

Яблоня отличается от груши следующими ботаническими признаками: столбики в цветке при основании сросшиеся (у груши они обычно свободные), мякоть плодов без каменистых клеток, имеющихся у груши. Цветки яблони, как правило, розовые (редко почти красные или белые), а у груши белые. Типичные плоды яблони, в отличие от груши, имеют более или менее развитую воронку — углубление, из которого выходит плодоножка.

Значительные отличия между яблоней и грушей имеются также в вегетативных органах. Для груши более характерным является пирамидальный тип кроны, а для яблони — округлый, так как у яблони скелетные сучья обычно развиваются под более тупым углом. Корневая система у яблони, как правило, залегает более поверхностно, чем у груши.

Систематика рода Malus до сих пор ещё мало разработана; у различных авторов мы находим совершенно несходные мнения как о количестве видов, так и об их наименовании. Это объясняется недостаточной изученностью яблони в природе, трудностью строгого разграничения между дикими и одичавшими формами (а тем более между гибридами), а также большим полиморфизмом даже несомненных диких видов, порой распространённых на обширных территориях с разнообразными условиями.

В последнее время С. В. Юзепчук сделал попытку более детально разобраться в видовом составе яблони Советского Союза, описывая для СССР 12 видов яблони, из них 9 дикорастущих (см. «Флору СССР», т. IX).

Всего насчитывается около 33 дикорастущих видов яблони, произрастающих в Старом и Новом Свете, но исключительно в северном полушарии.

Род яблони (Malus) разделяют на 2 подрода:

- яблони настоящие (Eumalus Zab.),

- яблони рябиновидные (Sorbomalus Zab.).

Яблони настоящие

Обычного типа яблони с цельными листьями. Этот подрод представляет наибольший интерес с производственной и селекционной точки зрения. В. В. Пашкевич разделяет относящиеся сюда виды на 2 отдела:

а) Отдел яблонь лесных (Silvestris Pash.) — с более крупными плодами и неопадающей чашечкой.

Сюда относятся европейские и западноазиатские виды:

К этой же группе относятся и наши культурные крупноплодные сорта яблони, объединяемые некоторыми ботаниками в сборный вид, — яблоня садовая (М. domestica Borch.). Эти культурные крупноплодные сорта, по современным воззрениям, произошли от яблони лесной, яблони опушённой и яблони низкой. Следует также отметить, что многие мичуринские сорта представляют собой гибриды от скрещивания яблони садовой с яблоней сливолистной (китайкой).

б) Отдел яблонь ягодообразных (Вассаtae Rehd.) — с мелкими плодами и опадающей чашечкой, свойственных Восточной Азии. Наиболее важный вид этой группы — яблоня ягодная, или сибирка (М. baccata). Сибирка и китайка в различных гибридных формах дали начало многочисленной группе мелкоплодных северных сортов яблони так называемым ранеткам.

Яблони рябиновидные

Характеризуются более или менее лопастными листьями, напоминающими листья некоторых рябин или боярышника. Сюда относится ряд восточноазиатских и североамериканских видов, например, яблоня Саржента (М. Sargenti Rehd.), яблоня венечная (М. coronaria Mill.), яблоня айовская (М. joensis Britt.) и др.

Характеристики отдельных видов яблони

Яблоня лесная (М. silvestris Mill.)

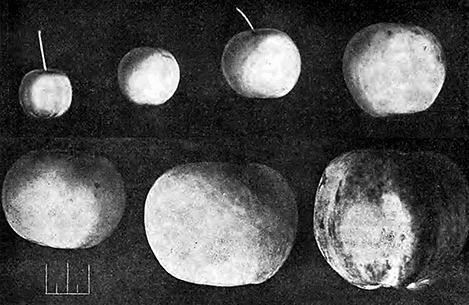

Рис. 1. Лесная яблоня.

(Шубинский опорный пункт)

Из европейских видов далее всех заходит на север, включая южные районы Карело-Финской ССР, Горьковскую область и Башкирскую АССР (в Сибири в диком виде не встречается); к югу распространена вплоть до Северного Кавказа, где уступает место другим видам яблони.

Рис. 2. Изменчивость лесной яблони по величине плодов.

(Шубинский опорный пункт)

По условиям своего формирования и распространения — наиболее зимостойкий из крупноплодных видов яблони. Играла, несомненно, значительную роль в происхождении культурных сортов яблони, в особенности зимостойких сортов средней полосы СССР. Яблоня лесная представляет большой интерес и в качестве одного из основных подвоев для средней полосы Советского Союза.

Рис. 3. Изменчивость лесной яблони по форме плодов.

(Шубинский опорный пункт)

Лесная яблоня в типичной форме отличается голыми (неопушёнными) листьями, побегами и пестиками.

- Растёт кустарником или деревом с широкой кроной и колючками на стволе и коротких веточках; побеги голые, иногда только вначале волосистые.

- Листья широкояйцевидные, широкоэллиптические или почти округлые, по краям обычно пильчатые или городчато-пильчатые; молодые листья вначале по жилкам имеют опушение, в дальнейшем исчезающее.

- Цветки собраны в малоцветковые соцветия; лепестки при раскрывании розовые, продолговатые, с короткими ноготками.

- Чашелистики опушённые с внутренней стороны; столбики большей частью голые.

- Плоды у типичной формы 2–2,5 см в диаметре, шаровидные или округло-яйцевидные, зеленовато-жёлтые, нередко с румянцем на солнечной стороне, с плодоножкой короче плода; вкус обычно кислотерпкий.

Яблоня низкая (М. pumila Mill.)

Включает как типичные низкорослые формы, так и высокорослые. Распространена в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Как южная форма, по зимостойкости ниже яблони лесной.

Яблоня низкая отличается от лесной густым опушением листьев, побегов и почек.

- Типичная форма представляет собой небольшое дерево, около 5 м высоты, но встречаются и высокорослые формы. Колючки большей частью отсутствуют.

- Листья эллиптические, по краям грубопильчато-городчатые, густо опушённые, с толстым опушённым черешком.

- Цветки крупнее, чем у лесной яблони, и с более длинными войлочноопушёнными цветоножками. Столбики до половины опушённые.

Яблоня низкая является, несомненно, сборным видом, включающим формы, весьма различные по своим морфологическим и биологическим признакам. В «Флоре СССР» С. В. Юзепчук сделал попытку более точно разграничить виды яблони этого типа, произрастающей в европейской части СССР, на Кавказе и в Средней Азии. По мнению В. В. Пашкевича, этот вид дал наибольшее количество культурных форм и гибридов.

К этому же виду относят две культурные разновидности, имеющие большое значение как карликовые подвои для яблони, — дусен и парадизку.

Дусен (М. pumila var. praecox)

По В. В. Пашкевичу, характеризуется почти чёрными ветками с многочисленными белыми чечевичками, тонкими почками и мягкими корнями. Куст или деревцо до 5–6 м высоты, нередко с шиповидными короткими ветками (у парадизки таких веток не бывает). Древесина зеленовато-белая; черешки листьев сравнительно тонкие.

В 1940 г. В. И. Будаговским была описана весьма интересная карликовая яблоня Марга Хндзор (грядковая яблоня), изученная им в Армянской ССР, где она встречается среди виноградников и на приусадебных участках Аштаракского, Камарлинского, Октемберянского, Микоянского, Мегринского и других районов.

- Марга Хндзор растёт, как правило, в виде куста 120–150 см высоты, с большим количеством стеблей.

- Листья на однолетних побегах средней величины, яйцевидные, плотные, жёсткие, опушённые с нижней стороны.

Эта карликовая яблоня плодоносит очень обильно и почти ежегодно; в пору плодоношения она вступает очень рано, на 3–4-м году роста. По срокам созревания это раннелетняя форма; в условиях Армении плоды созревают во вторую или третью декады июля. Плоды средней величины, кожица светло-жёлтая; покровная окраска отсутствует или на солнечной стороне имеется небольшой размытый румянец. Мякоть белая, пресносладкая.

Замечательной особенностью яблони Марга Хндзор является способность к вегетативному размножению. У основания однолетних побегов Марга Хндзор образуются небольшие вздутия, которые в последующие годы разрастаются. По наблюдениям В. И. Будаговского, возле самой земли из этих вздутий часто образуются пучки корней.

Марга Хндзор легко размножается черенкованием и даже при посадке черенков в открытый грунт даёт до 30% укоренившихся экземпляров. Местное население размножает эту яблоню исключительно корневой порослью.

Изучение карликовой яблони Марга Хндзор в Армении и на опытном участке в Мичуринске приводит к выводу, что Марга Хндзор и широко известная в плодоводстве французская парадизка представляют одну и ту же яблоню. По-видимому, так называемая французская парадизка была завезена во Францию из районов Закавказья, где она и поныне встречается в культуре.

Парадизка, или райка (М. pumila var. paradisiaca C. К. Schn.)

По сравнению с дусеном, характеризуется более слабым ростом, почему и используется в качестве карликового подвоя для горшечной и формовой культуры яблони. Ветви многочисленные, тонкие, без шипов, обычно с зеленоватой корой и редкими чечевичками, древесина желтоватая. Черешки листьев тонкие. Корни ломкие, с большим количеством разветвлений, поверхностно расположенные в почве. Дикорастущая яблоня европейской части СССР и Кавказа относится, главным образом, к указанным двум видам — яблони лесной и яблони низкой.

В средней полосе СССР особенно много дикорастущей яблони в Воронежской и Курской областях, где она отличается большим разнообразием форм; в этих областях до Великой Отечественной войны насчитывалось свыше 600000 деревьев дикорастущей яблони. В лесах южной части Воронежской области, наряду с обычными мелкоплодными формами, были обнаружены деревья с диаметром плода до 8 см и весом до 140 г. Но весьма вероятно, что такие крупноплодные формы являются сеянцами от свободного скрещивания диких форм с сортами культурной яблони наших садов. Плоды дикорастущей яблони Воронежской и Курской областей являются важным источником дополнительной плодовой продукции и используются для различных видов технической переработки — на сушку, изготовление повидла и т. д. Особое значение эта яблоня приобретает как подвой для средней полосы СССР и как важная порода для полезащитных лесных насаждений. Она нередко имеет хорошо выраженное опушение на листьях и побегах, и по этим признакам ближе стоит к яблоне низкой, чем к яблоне лесной.

Большое распространение имеет дикорастущая яблоня также на Кавказе, в особенности по северным склонам Кавказского хребта. От яблони центрально-чернозёмных областей она часто отличается ещё большим развитием опушения на листьях, а также меньшей морозостойкостью, а потому пригодна в качестве подвоев лишь для соответствующих южных областей плодоводства. От дикорастущей яблони Южного Казахстана кавказская яблоня отличается сравнительно мелкими размерами плодов. Эта яблоня относится большинством ботаников к виду яблоня низкая (М. pumila). В «Флоре СССР» С. В. Юзепчук выделяет её в особый вид — яблоня восточная (М. orientalis).

Яблоня опушённая (М. dasyphylla Borch.)

Распространена в южной полосе европейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии и в Западной Европе.

Характеризуется промежуточными признаками между яблонями лесной и низкой (весьма вероятно, что яблоня опушённая представляет собой помесь между этими видами).

- Деревья сильнорослые, со слабо развитыми колючками.

- Побеги, почки и нижняя сторона листьев слегка опушённые.

- Плоды крупнее, чем у лесной яблони.

К этому виду обычно относят и алма-атинскую (южно-казахстанскую) яблоню, хотя некоторые ботаники, например, С. В. Юзепчук в «Флоре СССР», выделяют её в особый вид под названием яблоня Сиверса (М. Siversii Zab.).

Алма-атинская дикая яблоня представляет большой интерес ввиду чрезвычайного разнообразия форм, среди которых встречаются весьма крупноплодные (до 7 см в диаметре). Само название столицы Казахстана — Алма-Ата (отец яблок) произошло от диких зарослей яблони вокруг этого города. Эти заросли занимают здесь полосу предгорий Заилийского Алатау (северной части горной системы Тянь-Шаня), в пределах между 800 и 1700 м выше уровня моря. Расположены они в лесостепном поясе, который в северной своей части смыкается с лесным поясом из тянь-шаньской ели. Чаще всего заросли яблони встречаются по дну и склонам ущелий, которые рассекают так называемые прилавки — предгорья Заилийского Алатау.

Алма-атинские заросли яблони по праву могут быть названы яблоневыми лесами, так как яблоня в них является основной лесной породой, к которой примешиваются второстепенные породы: боярышник, дикий абрикос, клён Семёнова, а в верхней части — осина. Заросли яблони напоминают здесь редкие насаждения паркового типа, со свободным ростом большей части деревьев. Поэтому штамбы их обычно низкие, кроны широко раскинутые. Средняя высота деревьев 6,5 м, но встречаются деревья до 14 м высоты; стволы в окружности от 50 до 150 см, у отдельных, особо мощных деревьев стволы в обхвате достигают 360 см.

Деревья алма-атинской яблони поражают разнообразием плодов. Средний вес плода у различных деревьев колеблется от 5–10 до 100 г, причём чаще всего встречаются деревья с плодами от 16 до 40 г. По среднему диаметру плоды варьируют от 1,1 до 7 см, т. е. достигают размера наших культурных сортов.

Большое разнообразие наблюдается также в форме плодов; по окраске преобладают белые, зелёные и жёлтые яблоки, но нередко встречаются деревья, плоды которых имеют полосатую или размытую покровную окраску. Преобладают деревья с кислыми плодами, но нередко встречаются и с плодами приятного вкуса.

Лёжкость плодов алма-атинской яблони, как правило, невелика; в большинстве они летнего и осеннего созревания, однако имеются деревья и с лёжкими плодами зимнего типа.

Долговечность деревьев в большой степени зависит от природных условий произрастания, но в общем продолжительность жизни дикорастущей яблони значительно дольше, чем культурной. Нередко встречаются деревья в возрасте 80–100 лет, а отдельные деревья живут более 150 лет.

Алма-атинская яблоня представляет большую ценность, как подвой для яблони в южных районах. В средней полосе СССР она оказывается мало устойчивой. Около 200 сеянцев различных форм алма-атинской яблони, выращенных нами на экспериментальной базе Института им. Мичурина (г. Мичуринск), в зиму 1938/39 г. все до одного погибли (в пятилетнем возрасте) от вымерзания корней.

Яблоня Недзвецкого (М. Niedzwetzkyana Dieck.)

Найдена в Средней Азии и часто рассматривается ботаниками как разновидность яблони низкой (М. pumila).

Резким отличительным признаком её является образование антоциана во многих частях растения; плоды с красной окраской кожицы, мякоти и семян, цветки красные, листья (в особенности молодые) фиолетовокрасноватые, даже молодая кора и древесина имеют красноватый оттенок.

В Южном Казахстане эта яблоня встречается, главным образом, в виде культурных форм, разводимых в садах (так называемые «кульджинки», завезённые из Кульджи в Северном Китае).

Яблоня Недзвецкого широко использовалась И. В. Мичуриным для выведения красномясых сортов.

В результате скрещивания культурных сортов с яблоней Недзвецкого и её гибридами И. В. Мичурин получил красномясые сорта яблони:

Яблоня сливолистная, или китайка (М. prunifolia)

Название получила за форму листьев, напоминающих листья сливы. Известна только как культурное растение.

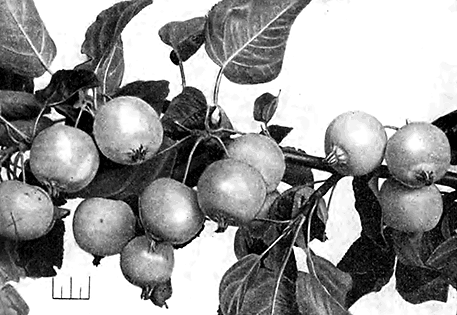

Рис. 4. Ветка с плодами сливолистной яблони.

Г. Г. Тарасенко на основе своих исследований пришёл к выводу, что китайка происходит от повторных скрещиваний сибирки с культурной, т. е. садовой яблоней: (сибирка × Я. садовая) × Я. садовая. В наших исследованиях мы пришли к такому же выводу. Среди гибридов ранеток с культурными сортами яблони мы часто находим сеянцы, которые по своим плодам действительно напоминают китайку.

От других видов китайка отличается прежде всего особенностями своих плодов, которые имеют неопадающую чашечку, со сросшимися в трубку чашелистиками (у сибирки чашечка опадающая, а у европейских видов и культурных сортов яблони чашелистики при плодах несросшиеся).

- Типичная форма китайки представляет собой дерево до 10 м высоты с широкопирамидальной кроной, несколько напоминающей крону груши, молодые побеги несколько опушённые.

- Листья яйцевидные или эллиптические, заострённые, по краям остропильчатые, молодые листья снизу несколько опушённые, взрослые — голые или с волосками только по жилкам, черешки тонкие, короче пластинки или одинаковой с нею длины.

- Цветки, как и у сибирки, белые, на длинных цветоножках, чашелистики на плодах неопадающие, при основании сросшиеся в короткую трубку.

- Плоды мелкие, но всё же крупнее, чем у сибирки (2–3 см в диаметре), почти без углубления у плодоножки, округлые или яйцевидные, жёлтые или красные, с длинной, тонкой плодоножкой.

Дерево китайки отличается большой морозостойкостью (хотя и несколько меньшей, чем у сибирки); некоторые формы этого вида успешно культивируются даже в Сибири. Следует также отметить высокую продуктивность и скороплодность китайки. Что касается качества плодов, то оно обычно невысокое; плоды большинства форм имеют терпкий вкус, мякоть плодов хотя и плотная, но быстро размягчается при хранении. Плоды используются, главным образом, для переработки, они дают прекрасное варенье, мармелад, вино и др.

За свои выдающиеся качества: зимостойкость, продуктивность и скороплодность — китайка была широко использована в селекционной работе И. В. Мичуриным и некоторыми другими селекционерами. Сеянцы китайки образуют сильно разветвлённую корневую систему, богатую мочками. Это очень ценный зимостойкий и сравнительно засухоустойчивый подвой для яблони в средней полосе СССР, как это было указано И. В. Мичуриным.

Китайка — очень полиморфный вид, с большим количеством форм неодинаковой производственной ценности. Различные формы её (некоторые из них описаны уже как сорта) отличаются между собой по величине, форме, окраске и вкусу плодов, а также по срокам созревания и степени лёжкости их; большие отличия существуют также и в признаках самого дерева — форме кроны, сильнорослости, зимостойкости и т. д.

Одним из интереснейших сортов китаек является Китайка-мать, которая была получена Мичуриным как отборный сеянец садовой китайки (по-видимому, от свободного переопыления китайки с крупноплодным сортом яблони). Деревья этого сорта отличаются высокой урожайностью и зимостойкостью: плоды необычно крупные для китайки (в 1945 г. они достигали веса 91 г), летнего срока созревания, красивоокрашенные, вкусные и даже в сырые годы не поражаются паршой. Мичурин рекомендовал Китайку-мать как идеальный подвой для культурных сортов и как хороший материнский производитель при скрещивании (откуда и название этого сорта). Но в северных и восточных районах плодоводства сама Китайка-мать может оказаться очень ценным сортом для разведения.

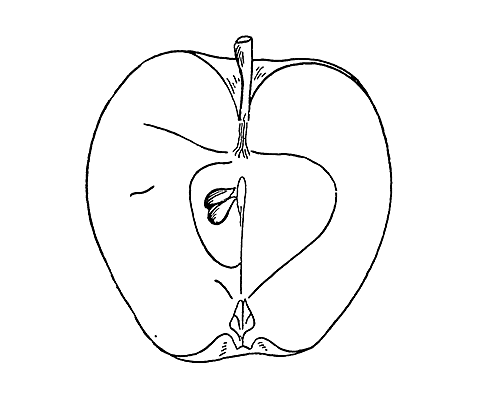

Рис. 5. Разрез плода Китайка-мать.

Отметим некоторые другие интересные формы китайки, которые, по существу, являются уже сортами и введены в сортимент соответствующих областей.

- Китайка бархатная — ценный сорт в Куйбышевской области. Плоды для китайки довольно крупные, репчатые, со сплошной тёмно-красной окраской, очень долго хранятся в лёжке. Дерево с раскидистой кроной, урожайное, скороплодное.

- Китайка крупноплодная выявлена Башкирской плодовой станцией в г. Уфе. Плоды для китайки крупные, весом 35–40 г, приятного кисло-сладкого вкуса, значительно лучше, чем у обыкновенной китайки. Урожайность, по данным Башкирской плодовой станции, 80 кг с дерева (в возрасте 40 лет). Деревья очень зимостойкие.

- Китайка санинская — средневолжская форма крупноплодной китайки. Описание её даётся ниже, вместе с описанием других сортов яблони.

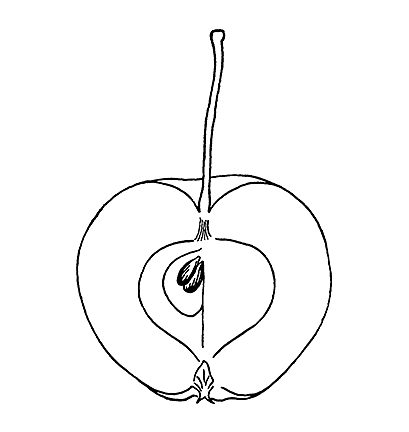

Рис. 6. Разрез плода Китайки бархатной.

Китайка, несомненно, участвовала в образовании ряда сортов ранеток (крэбов). Некоторые зимостойкие русские сорта с тонкой и длинной плодоножкой (например, наливы) также, по-видимому, происходят от скрещивания с китайкой.

Ягодная яблоня, или сибирка (М. baccata)

Своё название «ягодная» получила за очень мелкие плоды, скорее напоминающие ягоды; сибиркой называется по своему происхождению и распространению в Сибири. Дико произрастает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке до берегов Тихого океана (западная граница её ареала проходит близ Иркутска). В Восточной Сибири встречается в южных районах, в лесостепной полосе, главным образом, в долинах и по берегам рек, на пойменных почвах с высоким горизонтом подпочвенных вод; встречается иногда сибирка и на горных склонах. В этих районах зимой бывают сильные и стойкие морозы (45–50°), почти при полном отсутствии снежного покрова, в результате чего почва глубоко промерзает. Отмечены случаи произрастания сибирки в таких местах долины р. Шилки, где в подпочве имеется слой вечной мерзлоты (по данным Забайкальской экспедиции Института им. Мичурина).

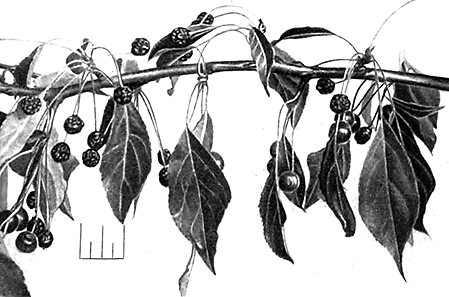

Рис. 7. Ветка с плодами ягодной яблони.

От других описанных здесь видов сибирка отличается прежде всего опадающей чашечкой на плодах и очень мелкими плодами (за что в Пензенской области её выразительно называют «гороховкой»).

- Сибирка представляет собой дерево или куст с округлой ветвистой кроной и более гладкой корой, чем у садовой яблони, побеги голые, красно-коричневые.

- Листья эллиптические или яйцевидные, тонкие, голые, гладкие, блестящие, к вершине сразу суженные в остроконечно, по краям — пильчато-зубчатые, на длинных голых черешках.

- Цветки белые, с длинными голыми и очень тонкими цветоножками, завязь голая.

- Плоды на тонкой и длинной плодоножке, очень мелкие, около 0,5–1 см в диаметре, красные или жёлтые, с опадающей чашечкой. Располагаются по 5–6 штук. Мякоть жёлтая, кислая, вяжущая, нередко горьковатая, плоды наливаются.

Интересно наблюдение П. А. Жаворонкова, во время экспедиции в Забайкалье, что вредителями и особенно плодожоркой повреждались исключительно плоды с жёлтой окраской, плоды с тёмно-красной окраской совсем не повреждались или повреждались в слабой степени.

Академик Максимович описал 3 основные разновидности ягодной яблони:

- Сибирская разновидность (М. baccata var. sibirica Мах.), характеризующаяся шаровидными плодами и голыми листьями. Эта разновидность сформировалась в суровых условиях Восточной Сибири и представляет особый интерес по своей исключительной зимостойкости.

- Манчжурская разновидность (М. baccata var. mandshurica Мах.), отличающаяся более крупными эллиптическими плодами и густо опушёнными молодыми листьями.

- Гималайская разновидность (М. baccata var. hymalaica Мах.), выделенная по морфологическим особенностям листьев.

Известно много форм сибирки, встречающихся в садах. Из них интересна вишнеобразная ягодная яблоня (М. b. f. cerasiformis Reg.), с более крупными плодами, напоминающими по величине и окраске вишню. Эта форма ягодной яблони иногда разводится в садах, так как плоды её очень хороши для варенья. Так, например, весьма интересная вишнеобразная ягодная яблоня с плоскими плодами обнаружена нами в г. Куйбышеве в совхозе № 1. Мощно развитые деревья её отличаются выдающейся и почти ежегодной урожайностью.

Рис. 8. Ветка с плодами вишнеобразной яблони.

Исключительное разнообразие форм М. baccata отмечено нами в 1935 г. в садах Минусинска (юг Красноярского края). Деревья сибирки отличаются здесь по величине и форме плодов (округлые, реповидные, грушевидные и т. д.), по их окраске (от светло-жёлтых до тёмно-красных). Важно отметить также большую разницу в сроках созревания и во вкусе плодов: плоды одних деревьев были горького вкуса, а других — сладкого, что имеет большое значение при выборе исходных форм для гибридизации. Большое варьирование наблюдалось также в силе роста деревьев, что особенно важно учитывать при селекции подвоев: наряду с большими сильнорослыми деревьями, встречались низкорослые формы, которые могут быть отобраны в качестве карликовых подвоев.

В саду Минусинской плодовой станции мы видели замечательное по развитию дерево ягодной яблони в возрасте 30–35 лет, которое при высоте в 6,5 м имело крону с диаметром в 12,5 м. Окружность ствола этого дерева на высоте 50 см от почвы была равна 108 см.

Следует иметь в виду, что ягодная яблоня, разводимая в садах, не тождественна с дикорастущей ягодной яблоней, а представляет собой большое многообразие культурных форм, получившихся, главным образом, в результате сложной гибридизации ягодной яблони с китайкой (М. prunifolia) и сортами садовой яблони (М. domestica). Поэтому С. В. Юзепчук в «Флоре СССР» даже выделяет эту разводимую в садах яблоню в отдельный культурный вид, оставляя за ним прежнее название яблони ягодной (М. baccata), подобно тому, как была выделена в отдельный вид яблоня садовая (М. domestica). Дикорастущую же сибирскую ягодную яблоню С. В. Юзепчук предлагает именовать Яблоней Палласовой (М. Pallasiana Juz.).

Наиболее ценными свойствами сибирки является её исключительная морозостойкость и скороплодность. Это самый морозостойкий вид яблони в мире, важный для использования при выведении сортов для особо суровых условий. Сибирка — основной подвой яблони для Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Яблоня венечная (М. coronaria Mill.)

Рис. 9. Побег венечной яблони с характерными лопастными листьями.

Является одним из наиболее известных видов американской группы. Дико произрастает в лесах Северной Америки от озера Онтарио до Алабамы, главным образом, на влажных почвах. Листья нередко лопастные (в особенности на длинных побегах), чем этот вид резко отличается от наших обыкновенных яблонь.

- Дерево до 10 м высоты, с колючками.

- Цветки белые или розовые с сильным запахом фиалки.

- Плоды мелкие, желтовато-зелёные.

Как и следующий вид, яблоня венечная используется в Северной Америке в качестве подвоя, а также как декоративное растение.

Яблоня айовская (М. joensis Britt.)

В селекционно-помологическом отношении это наиболее интересный из американских видов. В дикорастущем состоянии встречается в Северной Америке в бассейне р. Миссисипи. Весьма близка к яблоне венечной (М. coronaria) и нередко считается ботаниками лишь более опушённой разновидностью последней.

- Дерево до 10 м высоты с войлочно-опушёнными побегами.

- Листья надрезанно-пильчатые или мелколопастные, снизу войлочные.

- Плоды округлые или широко-эллипсоидальные, 2,5–3 см в диаметре, зеленоватые.

Наиболее ценные свойства этого вида — долгая лёжкость плодов и очень раннее вступление дерева в пору плодоношения (скороплодность). Этот вид был использован в селекционной работе с целью выведения зимостойких северных сортов яблони, отличающихся лёжкостью плодов и скороплодностью.

Вообще же надо отметить, что американские виды яблони даже при выведении крэбов (американских мелкоплодных сортов) играли небольшую роль.

Яблоня Саржента (М. Sargenti Rehd.)

В заключение коротко остановимся на этом восточно-азиатском виде яблони, найденном Саржентом в Японии на солонцеватых низинах. Хотя этот вид и не участвовал в образовании наших культурных форм яблони, но он представляет интерес для испытания в качестве солевыносливого карликового подвоя и для гибридизации с целью выведения подвоя указанного типа.

- Яблоня Саржента растёт в виде низкого, сильно ветвистого кустарника, до 2 м высоты, с горизонтально распростёртыми колючими ветвями; листья большей частью трёхлопастные, напоминающие боярышник.

- Плоды у этой яблони около 3 см в диаметре, тёмно-красные, с опадающей чашечкой.

Сравнительная характеристика сортов яблони по важнейшим производственно-биологическим признакам

Зимостойкость

Зимостойкость сортов яблони, как и других плодовых пород, является одним из важнейших признаков, который определяет границы их распространения и часто решает судьбу культуры сорта не только в местностях с более или менее суровым климатом, но даже в южных районах.

Так, например, выдающийся по вкусовым качествам, лёжкости и другим свойствам южный сорт Ренет Симиренко, являющийся основным зимним сортом в районах Северного Кавказа, в суровые зимы 1939–1942 гг. неожиданно обнаружил там пониженную зимостойкость. И теперь встаёт вопрос об ограничении его размножения, а в некоторых районах даже о выводе его из стандартного сортимента.

Под зимостойкостью сорта мы понимаем способность его противостоять вредным воздействиям внешней среды в течение зимы. Не нужно доказывать, что большая или меньшая зимостойкость плодового дерева зависит не только от сортовых особенностей, но и от условий, способствующих нормальному накоплению питательных веществ. Последнее в значительной мере зависит от агротехнических факторов, климатических условий данного района, а также от погодных условий вегетационного периода, предшествующего суровой зиме.

Из группы южных сортов наиболее зимостойки:

На втором месте по зимостойкости стоят:

Эти сорта с успехом разводятся в центральных областях Украины, проникая даже в некоторые районы северных областей УССР.

Наиболее чувствительными к зимним холодам и наиболее теплолюбивыми сортами являются крымские синапы:

Эти сорта зимостойки лишь в типичных южных районах.

Относительно зимостойкости сортов средней полосы РСФСР и Поволжья за последние годы, в результате проведённых Институтом им. Мичурина и плодово-ягодными опытными станциями РСФСР обследований, накоплен большой материал. В средней полосе РСФСР обследования были проведены в Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Московской, Рязанской и других областях. Наиболее обстоятельные данные получены по Тамбовской области, где сравнительная зимостойкость сортов изучалась как в больших производственных садах совхозов и колхозов, так и на опытных участках Института плодоводства и Центральной генетической лаборатории им. Мичурина.

В зиму 1939/40 г. подмерзание плодовых деревьев в Тамбовской области, особенно в молодых садах, было незначительным, что видно из таблицы 1.

Степень подмерзания сортов яблони в зиму 1939/40 г. в Тамбовской области

(по данным Научно-исследовательского института плодоводства им. Мичурина)

Возраст деревьев от 6 до 15 лет

Количество обследованных деревьев

по степени подмерзания (в процентах)

Со слабым подмерзанием

(балл 0-1-2)

Со средним подмерзанием

(балл 3)

С сильным подмерзанием

(балл 4)

Вымерзших (балл 5)

Как видно из таблицы, большинство среднерусских и мичуринских сортов имело лишь слабое подмерзание.

В зиму 1941/42 г. подмерзание садов в Тамбовской области было более значительным, в связи с чем и поведение отдельных сортов в эту зиму даёт иную картину. Даже такие заведомо зимостойкие сорта, как Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Коричное полосатое, довольно значительно пострадали. Деревья же менее зимостойких сортов подверглись сильным повреждениям и частичной гибели. Приводим данные о степени подмерзания ряда сортов яблони в молодом саду экспериментальной базы Института плодоводства им. Мичурина (табл. 2).

Степень подмерзания сортов яблони в зиму 1941/42 г. на экспериментальной базе Института плодоводства им. Мичурина

(по данным Института плодоводства им. Мичурина)

Возраст деревьев от 8 до 12 лет

Количество обследованных деревьев

по степени подмерзания (в процентах)

Со слабым подмерзанием

(балл 0-1-2)

Со средним подмерзанием

(балл 3)

С сильным подмерзанием

(балл 4)

Вымерзших (балл 5)

Детальный анализ этого материала и других данных по Тамбовской области позволяет сделать следующие выводы:

- Большинство среднерусских сортов показали себя вполне зимостойкими сортами; пониженную зимостойкость в зиму 1941/42 г. показали Пепинка литовская и Варгуль воронежский.

- Основные мичуринские сорта: Антоновка полуторафунтовая, Бельфлёр-китайка, Борсдорф-китайка, Ренет бергамотный, Славянка, Кальвиль анисовый, Пепин шафранный и др. показали вполне удовлетворительную зимостойкость; большинство этих сортов не уступает по зимостойкости таким среднерусским сортам, как Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Коричное полосатое и др.

- Сорта Шафран-китайка, Пепин-китайка, Кандиль-китайка показали, по сравнению со среднерусскими сортами, пониженную устойчивость к морозам.

- Наибольшей зимостойкостью среди мичуринских сортов, превышая даже зимостойкость среднерусских сортов, обладают Китайка золотая ранняя, Китайка десертная, Китайка анисовая.

- Сорта С. Ф. Черненко: Пепин Черненко, Диана и Розмарин Феникс в Тамбовской области оказались недостаточно зимостойкими сортами.

- Из американских сортов высокую зимостойкость показали Уэлси и Анока; сорта Мекинтош и Феймез в условиях Тамбовской области оказались недостаточно устойчивыми.

На основании имеющихся данных стандартные и перспективные сорта яблони по степени зимостойкости можно разбить на 4 группы (табл. 3).

Сравнительная зимостойкость сортов яблони в зиму 1939/40 г. и 1941/42 г. в условиях Тамбовской области

Источник статьи: http://glavkonserv.github.io/yablonya.html