- Проект фидлота для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Южного Урала

- Кормовая база: выбор технологии растениеводства

- Схема и нормы компоновки фидлота

- Практика реализации фидлота в КФХ

- Производственная зона фидлота на рисунке 2 содержит следующие элементы:

- Зимовальные навесы для мясного скота

Проект фидлота для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Южного Урала

Одной из причин медленного развития фермерства в России является недостаточный уровень экономической, финансовой и, главное, профессиональной подготовки будущих предпринимателей. Сегодня, чтобы стать участником государственной программы «Начинающий фермер» достаточно окончить краткосрочные курсы, подготовить бизнес-план, получить одобрение районной комиссии. Однако, далеко не всегда начинающему предпринимателю удается правильно выстроить технологию, создать и эффективно вести сельскохозяйственное производство.

Более широкие возможности для крестьянских (фермерских) хозяйств открываются при создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК): увеличивается консолидированная залоговая база, появляется возможность совместного приобретения дорогостоящих сложных машин и технологического оборудования, перехода к более эффективным технологиям индустриального типа, но возрастает и ответственность. Вкладываясь в такой бизнес, необходимо минимизировать риски. Это возможно при разработке инвестиционно-технологического проекта с профессиональными обоснованиями и тщательными технологическими расчетами.

Целью, выполненной консультантами в помощь начинающим предпринимателям работы, являлась разработка типового технологического проекта мясного скотоводства с собственным кормопроизводством для крестьянских (фермерских) хозяйств в составе сельскохозяйственных потребительских кооперативов в условиях засушливой степи Южного Урала.

Кормовая база: выбор технологии растениеводства

В ходе анализа природно-климатических и почвенных условий установлено, что примерно 70% почв в Мелеузовском и Куюргазинском районах Республики Башкортостан, где решено на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и Мелеузовского мясокомбината создать сельскохозяйственный потребительский кооператив, представляют собой различные типы черноземов подверженных водной и ветровой эрозии, с содержанием гумуса порядка 8-9%. Мощность гумусового горизонта 45-50 см. Рельеф: примерно 65% площадей занимают увалисто-холмистые равнины. Вегетационный период 120-135 дней. Сумма атмосферных осадков за год составляет 450-500 мм, а за вегетационный период – всего 130-250 мм. Лето продолжительное, теплое, даже жаркое, часто наблюдается засуха.

Таким образом, природно-климатические условия, хотя и характеризуют регион как засушливую степь, в целом благоприятны для ведения растениеводства и скотоводства. При планировании возделывания кормовых сельскохозяйственных культур, предпочтение следует отдавать почвозащитным и влагосберегающим технологиям. Наилучшим образом здесь покажут себя беспахотные ресурсосберегающие технологии, реализуемые широкозахватными скоростными комбинированными машинно-тракторными агрегатами – посевными комплексами. В технологическом проекте приводятся рекомендации по выбору рабочих органов применительно к почвенным условиям упомянутых выше зон и конструктивной ширины захвата посевных комплексов в зависимости от площадей сельхозугодий.

Фото 1. Широкозахватный скоростной посевной комплекс на прямом посеве озимых культур: однодисковые сошники на независимых подвесках параллелограммного типа.

Рекомендуются однодисковые сошники на независимых, хорошо копирующих поверхность поля, подвесках. Ширина захвата посевного комплекса существенно влияет на мощность двигателя выбираемого трактора и стоимость приобретения комплекта машин, поэтому выбор основных эксплуатационных показателей очень важен. Для агрегатирования рекомендуется выбирать трактор таким образом, чтобы на 1 м ширины захвата посевного комплекса приходилось 25-30 л.с. мощности двигателя [3].

При выборе посевного комплекса необходимо учитывать, что комплекс с шириной захвата 18 м за сезон может засеять яровыми и озимыми культурами 10000 га, 9 м – 5000 га.

Создание на поверхности поля мульчирующего слоя защитит почву от перегрева и потерь продуктивной влаги. Системы неповрежденных глубокой обработкой вегетирующих и уже начавших разложение корневых систем возделывающихся культур, остановит воздушную и водную эрозию почвы. Грамотное и комплексное использование мульчи и сидеральных культур позволит отказаться от синтетических минеральных удобрений – перейти исключительно на органические удобрения растительного происхождения. Высокая стерня зерновых и кукурузы будет способствовать хорошему снегозадержанию, а система естественных дрен, образовавшаяся при разложении закончивших вегетацию растений, создаст условия для сохранения и накопления влаги для получения будущего урожая. Аллопатический севооборот позволит создать систему биологической защиты от сорной растительности без гербицидов.

Как показывает опыт работы СКК «Виктория-Агро» в Калининградской области, использование беспахотной ресурсосберегающей технологии сократит число проходов машин по полю, в 8-10 раз снизит потребность в дизельном топливе и в 6-8 раз затраты труда на выполнение полевых работ, а также, уже в первый год, позволит в 2-3 раза снизить себестоимость продукции растениеводства и тем значительно повысить рентабельность ведения скотоводства. Через 2-3 ротации научно обоснованного севооборота появляется возможность полного перехода на органическое растениеводство и еще большего повышения рентабельности основного производства.

Схема и нормы компоновки фидлота

Для обоснования выбора пород КРС, технологий и основных параметров фидлотов для содержания маточного стада, выращивания и интенсивного откорма скота в условиях сельскохозяйственного производственного кооператива сравнивались характеристики различных пород мясного скота и анализировались технологии скотоводства. Был сделан вывод о целесообразности откорма в крестьянских (фермерских) хозяйствах СПоК Южного Урала скота абердин-ангусской, герефордской, казахской белоголовой, калмыцкой и галловейской пород мясного скота, относящихся к группе скота с большим содержанием мышечной и жировой массы, которая накапливается с молодого возраста и тем определяет скороспелость. Животных этих пород характеризует хорошая приспособленность к местным природно-климатическим условиям, легкие отелы, высокая скороспелость, быстрый набор живой массы даже в неблагоприятных условиях, отличные вкусовые качества.

Фото 2. Бычки герефордской мясной породы КРС у кормового стола в секции фидлота: секции на 50-150 голов каждая для содержания половозрастных групп скота, вода и кормовая смесь круглосуточно в свободном доступе.

Из множества вариантов технологий было выбрано круглогодичное содержание скота в фидлоте, выращивание телят по технологии «корова-теленок», отъем в 6-8 месяцев и интенсивный откорм бычков до 12-14-месячного возраста и живой массы 450-550 кг. Компоновка фидлота разрабатывается с учетом норм площадей для различных производственных зон, например, указанных в таблице 1.

| Типы фидлотов | Выгул | Курган | Навес | |

|---|---|---|---|---|

| Открытые без бетонного покрытия | Без навеса | 22,5 | 2,7 | — |

| С навесом | 20,3 | — | 2,3 | |

| Открытый с бетонным покрытием | 4,5 | — | 1,8 | |

| Полуоткрытые с глубокой подстилкой | Арочные | 10-12 | — | 4,5 |

| Односкатные | 10-12 | — | 4,5 | |

| Закрытые с холодными помещениями | Со сплошным полом | — | — | 3,6 |

| С решетчатым полом | — | — | 2,3 | |

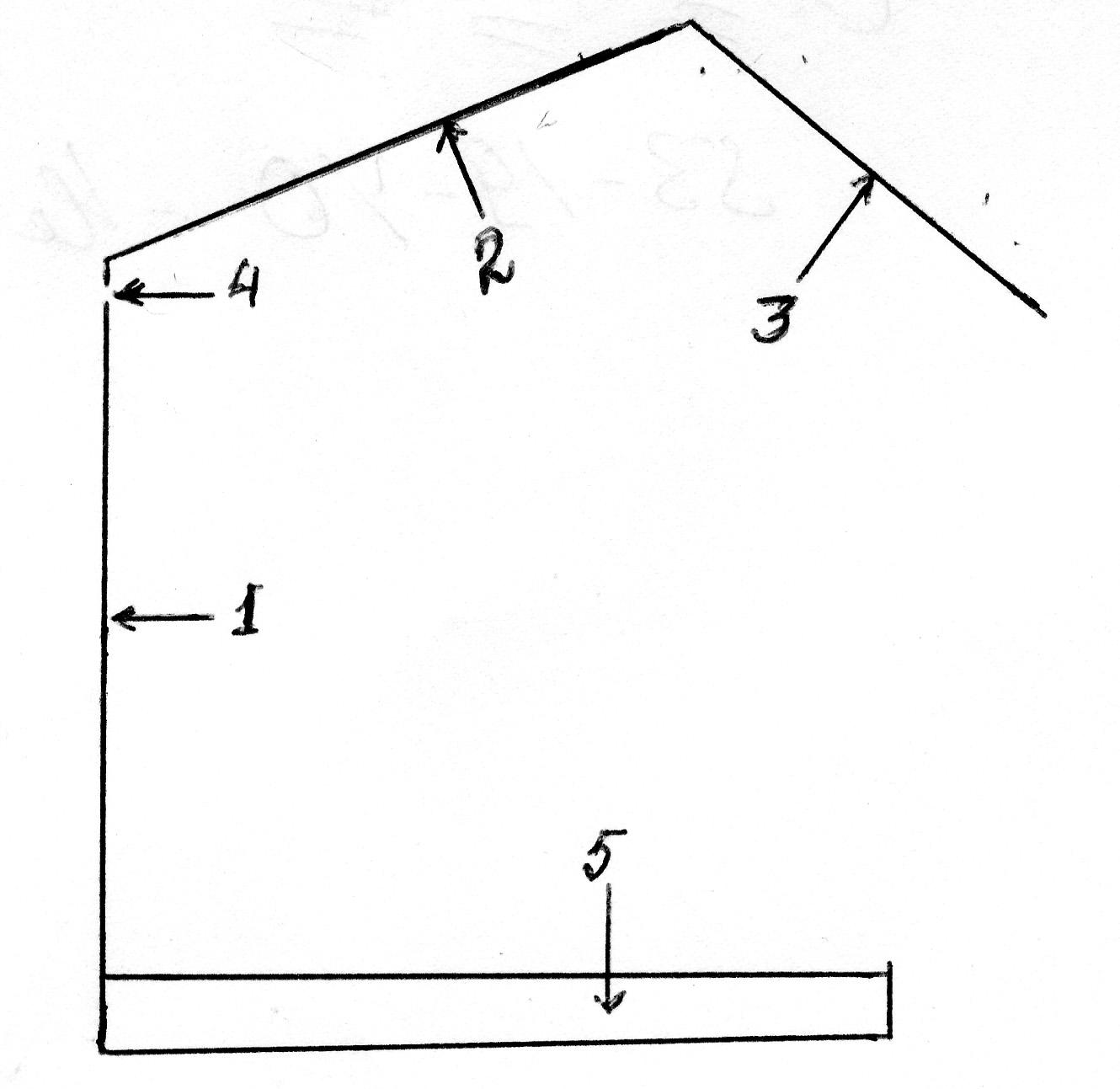

На рисунке 1 показана расчетная схема компоновки производственных зон фидлота с учетом существующих норм площадей.

Рис. 1. Расчетная схема компоновки производственной зоны фидлота заданной вместимости с учетом научно обоснованных норм: 1 – легкие трехстенные навесы для укрытия животных от непогоды; 2 – скотоместа под навесами с уклоном и подстилкой в виде измельченной соломы; 3 – легкий навес над кормовыми столами; 4 – кормовой проезд с кормовыми столами по обе стороны; 5 – площадки с твердым покрытием и уклоном для животных перед кормовыми столами.

Практика реализации фидлота в КФХ

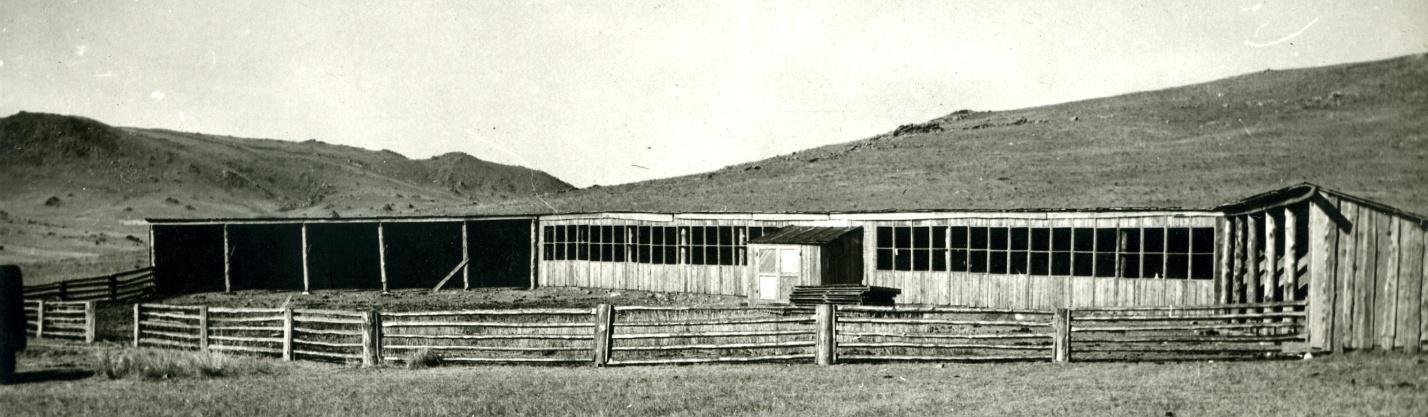

Один из реально реализованных вариантов устройства фидлота для содержания маточного стада, выращивания ремонтного молодняка и откорма скота, соответствующий нормативам (таблица 1) и расчетной схеме компоновки (рисунок 1), показан на рисунке 2.

Рис. 2. Вариант реализации расчетной схемы фидлота для содержания маточного стада, выращивания ремонтного молодняка и откорма бычков мясного скота в одном из крестьянских (фермерских) хозяйств: слева на заднем плане курган из соломы для отдыха животных; по центру на заднем плане – легкий навес с кормушками для подкормки подсосных телят концкормами.

Производственная зона фидлота на рисунке 2 содержит следующие элементы:

Кормовой проезд 1 с твердым покрытием (со склоном 1-2% к центру с ливневой канализацией 2) под легким навесом 3. По обе стороны кормового проезда – кормовые столы 4 с кормовым забором 5. Кормовой забор должен содержать возможность фиксации животных для биркования и ветеринарного обслуживания. За кормовым забором располагаются выгороженные круглыми или профильными трубами секции вместимостью по 50-150 животных.

Для загона/выгона и сортирования животных, секции оснащены системой калиток с «коридорами», в которых должны размещаться проходные весы, станки для ветеринарного обслуживания животных, выходы на погрузочные эстакады. Со стороны секций вдоль кормового забора располагаются полосы 6 с твердым покрытием шириной около 4-5 м каждая и склонов в 1-2% в противоположную сторону. В каждой секции устроены курганы 7 из измельченной соломы для отдыха животных, установлены автопоилки с подогревом питьевой воды в холодное время года. С противоположной стороны каждой секции располагаются легкие трехстенные навесы с соломенной подстилкой для укрытия животных от непогоды (в местности с мягким климатом их может и не быть). В каждой секции размещается также и второй небольшой навес 8 с самокормушками для концкормов и сена (с ограничением прохода взрослых животных) для подкормки подсосных телят.

Все секции имеют одинаковое устройство и используются в соответствии с правилом «пусто-занято», принятыми технологией и организацией труда. Стадо животных на откорме делится на половозрастные группы. Группы содержатся в отдельных секциях и получают сбалансированную полнорационную кормовую смесь, изготовляемую по индивидуальным рецептам для групп.

Если крестьянское (фермерское) хозяйство занимается собственным воспроизводством, чистопородным разведением или целенаправленным помесным скрещиванием, то выделяются специальные секции для содержания маточного стада по технологии «корова-теленок». Если сельхозпроизводитель не планирует содержать маточное стадо, то для поддержания планируемого размера стада он должен постоянно покупать скот на стороне, например, в хозяйствах – племенных или товарных репродукторах. Тогда необходимы секции для реализации карантинных мероприятий.

Для успешного откорма скота, вода и кормовая смесь в свободном доступе – круглосуточно. Для поения животных используются, как правило, индивидуальные или групповые незамерзающие поилки-термосы шаровые с электроподогревом.

Для приготовления полнорационных полносмешанных кормовых смесей используются прицепные или самоходные измельчители-смесители-раздатчики кормов с программируемыми электронными весами, так называемые, миксеры.

Фото 3. Самоходный миксер с фрезой для загрузки кормов (справа). Забор кормов фрезой производится без нарушения целостности массива и порчи кормов (слева). Встроенные электронные весы миксера позволяют составлять кормовые смеси для групп по индивидуальным рецептам из 25-30 ингредиентов.

Для загрузки прицепных миксеров и выполнения других погрузочных работ, особенно в стесненных условиях складских помещений, используются получившие в настоящее время широкое распространение сельскохозяйственные телескопические фронтальные погрузчики с гидрообъемной трансмиссией и всеми направляющими колесами. Такие погрузчики могут комплектоваться множеством быстросъемных рабочих органов, например, ковшами для сыпучих материалов, ковшами с загрузочными фрезами, захватами для рулонов, ковшами челюстного типа «аллигатор» и другими.

При комплектовании фидлотов могут использоваться также автоматические проходные весы (с системой автоматической идентификации или без нее) для взвешивания животных, станки фиксации животных для ветеринарного обслуживания, погрузочные эстакады, автоскотовозы, другое оборудование и инструментарий.

Фидлот согласно СНиП содержит водозаборный узел, источник резервного электроснабжения, ограждение по периметру с освещением, санитарный пропускник с бытовыми и офисным помещениями, пожарный водоем, запасной выезд, крематорий для утилизации органических отходов.

Выполненные расчеты могут быть адаптированы под любые задачи предпринимателей, размеры стада мясного скота и использоваться в качестве технологического проекта крестьянского (фермерского) хозяйства и/или сельскохозяйственного потребительского кооператива в природно-климатических условиях Южного Урала и в сходных условиях Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, республик Башкортостан и Татарстан. Результаты технологического проектирования можно использовать в качестве исходных данных для расчета технологически обоснованного бизнес-плана создания и ведения производства сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Генеральный директор, профессор В.М. Тараторкин.

Консультанты: к.э.н. Т.Г. Самарханов и В.П. Тарасеев;

СКК «Виктория-Агро», тел.: 8-967-233-32-50.

Источник статьи: http://agropost.ru/skotovodstvo/soderganie-krs/proekt-i-shema-fidlota-dlya-fermerskih-hozyaystv.html

Зимовальные навесы для мясного скота

Биологическая особенность крупного рогатого скота (способность к началу зимы откладывать в организме подкожный жир в виде полива, обрастать длинным густым волосяным покровом с подстилающими пуховыми волосяными волокнами) позволяет содержать коров и ремонтный молодняк в любую погоду не в капитальных помещениях, а под легкими укрытиями или даже в затишах.

Используют эту особенность в мясном скотоводстве при организации содержания животных в стойловый период.

Но если в хозяйстве или на ферме недостаточно кормов, то применять ее нельзя. Под влиянием холода и голода животные быстро заболевают и погибают.

Поэтому первое условие успешного содержания мясных коров зимой не в капитальных помещениях, является такое наличие кормов, когда один из видов корма (сено, сенаж, силос или хотя бы солома) были доступны животным без ограничения и в любое время суток.

Для этого используют самокормушки.

Следующее условие – наличие ветрозащитных или ветроломных приспособлений, снижающих силу ветра в местах зимовки скота.

Достаточно сказать, что скорость ветра в 32 км\час эквивалентна дополнительно 17 градусов (по Цельсию) мороза.

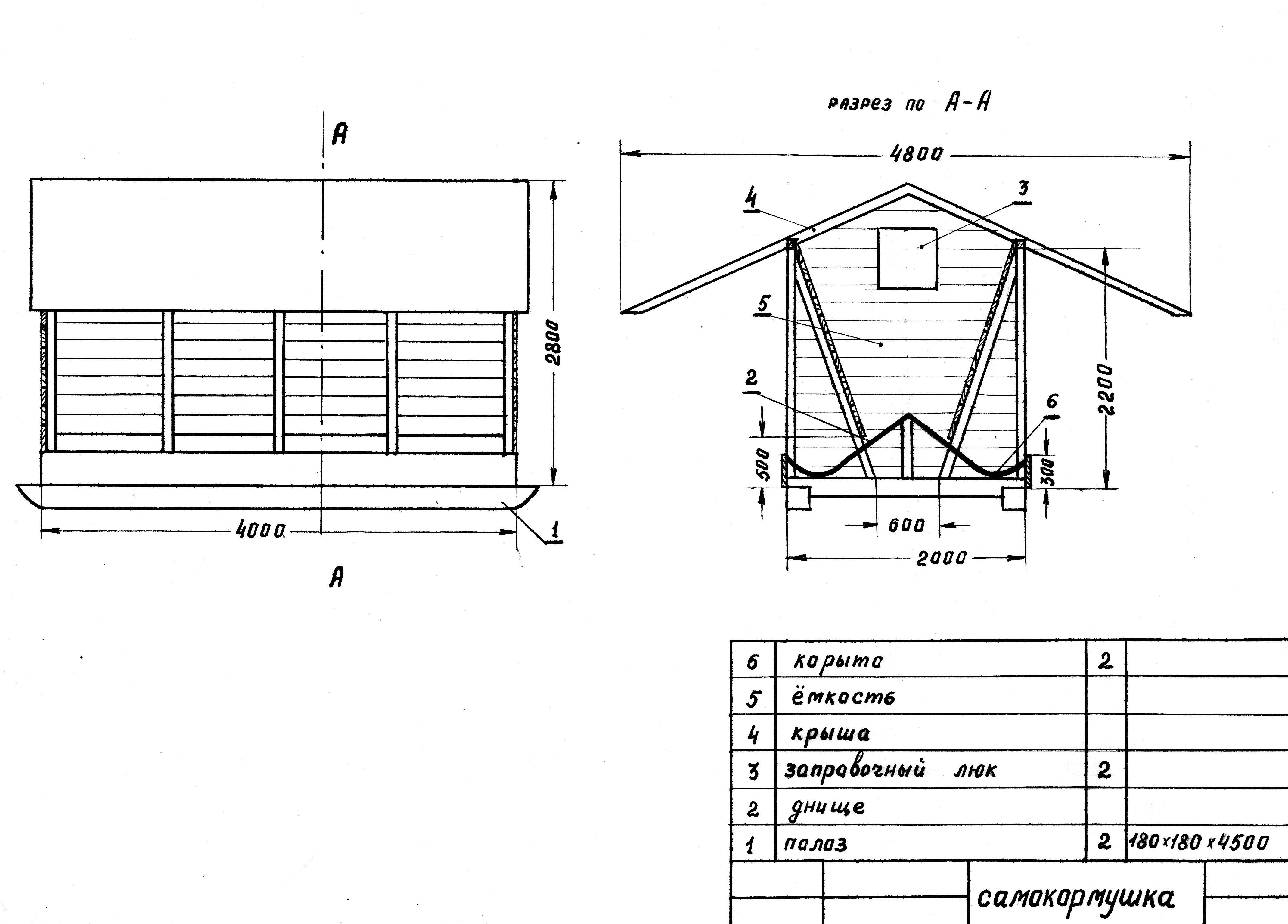

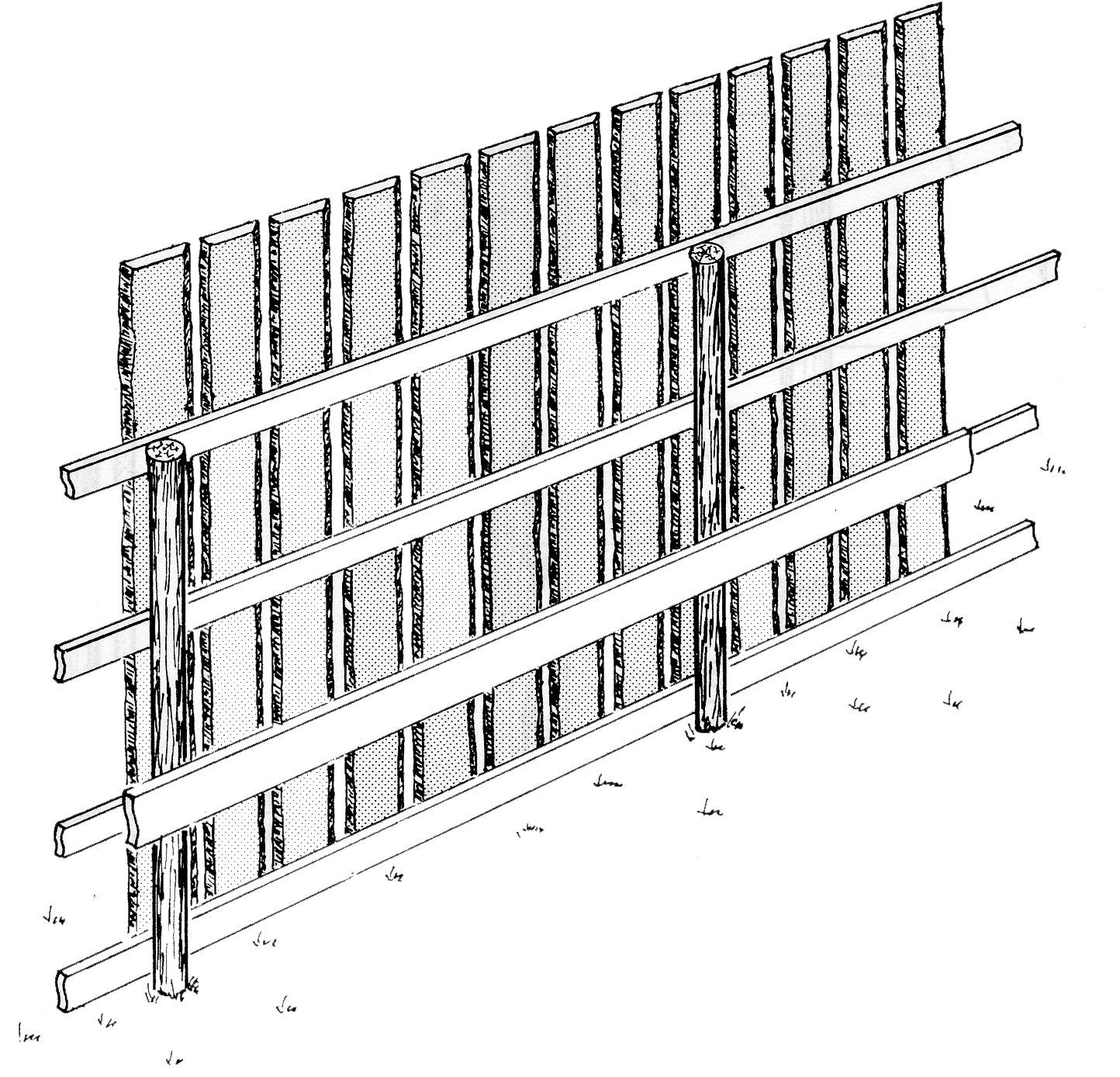

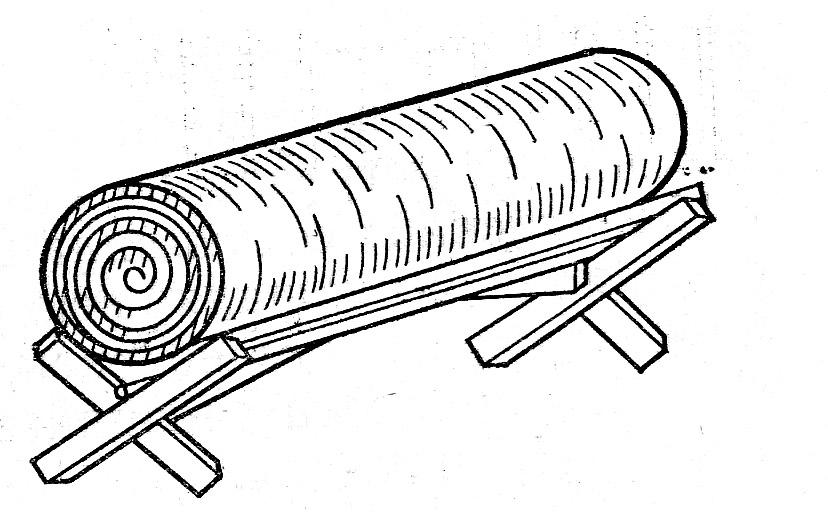

Рис. 52. Строительство навеса для зимнего содержания мясных коров

Для снижение силы ветра канадские фермеры используют ветрозащитные насаждения или устраивают специальные дворы или навесы со щелевыми заборами, которые гасят силу ветра.

Заборы и навесы со сплошными стенами менее эффективны, поскольку по законам ветровой турбулентности они при первой же метеле забиваются снегом.

Установлено, что наилучшей формой укрытия мясного скота в непогоду является навес, схема которого приведена на рис.

Важным элементом навеса является его крыша. Она должна иметь козырек 3. Без козырька тепло, поднимающееся от подстилки и тела животных, «выскальзывает» наружу. Козырек способствует образованию более теплого воздуха под крышей и оказывает влияние на микроклимат внутри всего навеса.

Обязательный элемент крыши – 2-х сантиметровая щель на месте приложения ее к стене 1. Она продувает навес в верхней части, не давая снегу оседать внутри навеса.

Важное значение имеет подстилка 4 из соломы или другой растительности, включая листья деревьев.

Рис. Навесы для зимовки племенного мясного скота

Подстилку создают до наступления устойчивых морозов, чтобы она успела смочиться мочой и калом животных и биологически «загореться». Тогда зимой, изредка присыпаемая соломой, подстилка не замерзает, а животные лежат на ней, как на печке.

Р

Подстилка не пропадает, а превращается к следующей осени в высококачественное органическое удобрение, которое можно использовать или реализовать как побочную продукцию мясного скотоводства.

С учетом этих условий, содержание одной мясной коровы под навесами за зимний период обходится в 6-8 раз дешевле, чем в помещениях капитального типа. При этом себестоимость скотоместа с учетом всего технологического оборудования под навесами более, чем в 10 раз ниже, по сравнению с коровниками для молочного скота.

Рис. Конструкция щелевого забора или стены навеса

Навес сооружают из дешевых строительных материалов (горбыль). Его основную стену 1 устанавливают поперек господствующих в зимнее время ветров. Стена должна быть щелевая (рис.).

Это гасит ветер и препятствует образованию турбулентного завихрения внутри трехстенки, отдувает снег от навеса на расстояние в 4-5 метров.

Для кормления мясного скота в зимний период используют специальные самокормушки, которые заправляют не чаще, чем 1-2 раза в месяц.

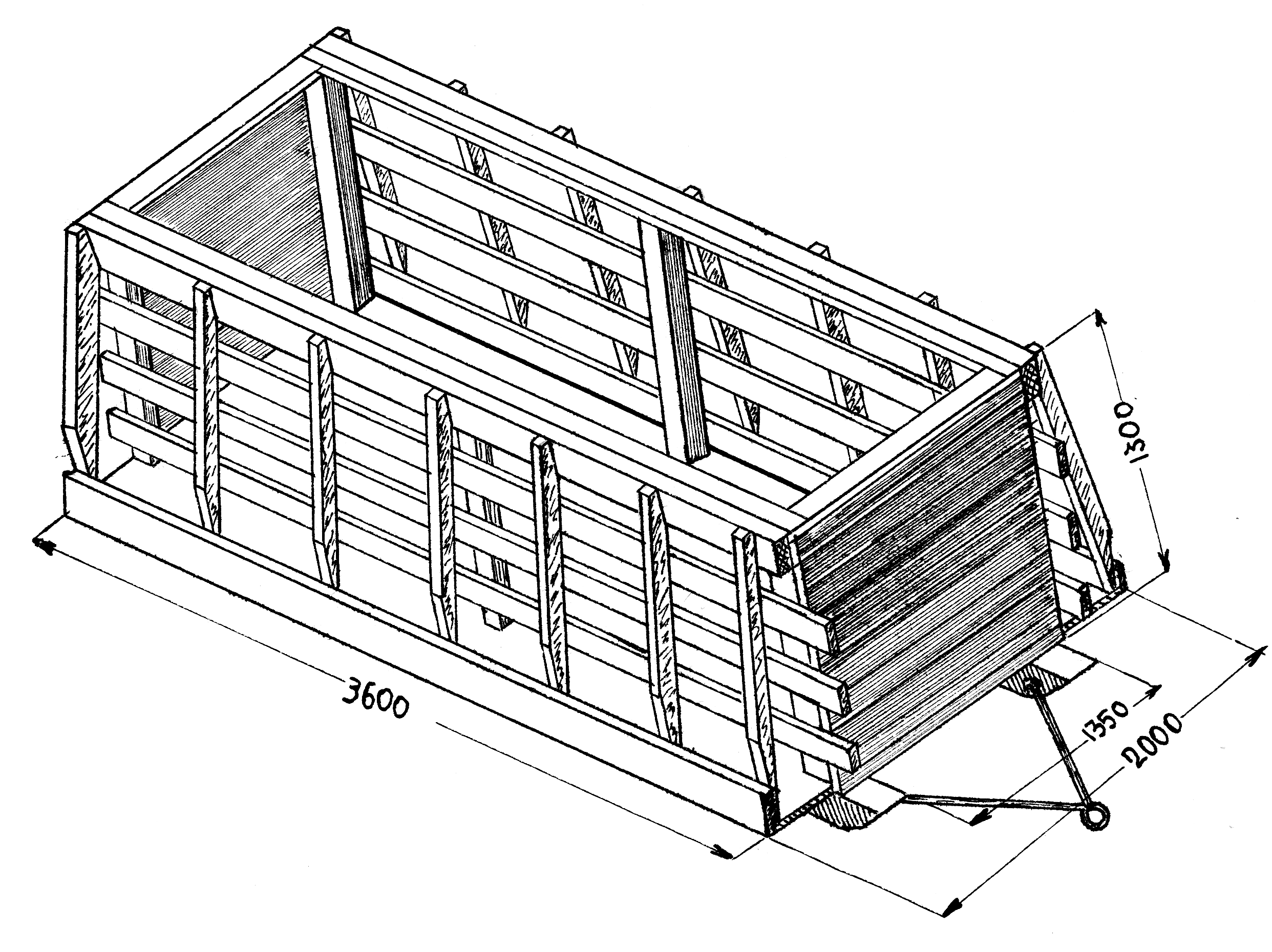

Силосная самокормушка (рис) представляет собой деревянный короб (длина 4-5 метров, ширина 2 метра, высота 1,3 — 1,5 метра), установленный на полозьях. Боковые стенки короба выполнены в виде задвигающихся в железные скобы досок шириной 20-22 сантиметра.

Рис.. Самокормушка для силоса.

Чтобы корм не падал под ноги скоту, вдоль обеих сторон на уровне дна к коробу прикреплены небольшие корытца.

Рис.. «Самокормушка» для сена

Кормушку с силосом устанавливают под навесом или во дворе. Вначале из скоб вынимают верхнюю доску. Через 1,5-2 дня, как только животные перестают доставать корм, вынимают вторую доску, затем следующие.

Одна силосная самокормушка обеспечивает вольное кормление 100-120 животных – коров или бычков на откорме. Животные обычно не толпятся у кормушки, а подходят к ней по мере потребности в корме.

Самокормушка для сена представляет обыкновенные «козлы» (рис.).

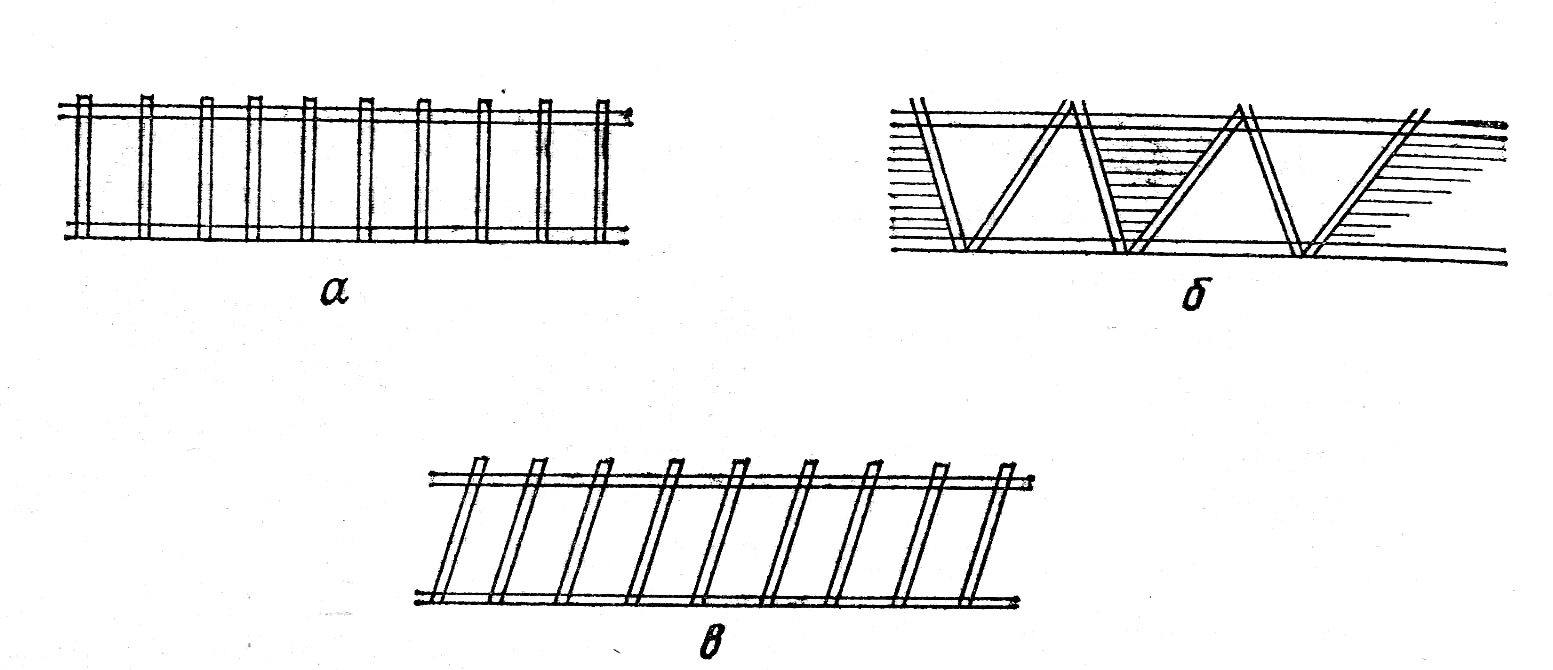

Некоторые фермеры в качестве самокормушек для сена устраивают обычные сеновалы, огораживая их переносными рештаками, которые передвигают по мере поедания корма. Схема устройства сенных рештаков показана на рис.

Наиболее удобны рештаки с параллельными брусьями – «а». Два других типов рештаков – «б» и «в» являются ограничителями головы животного и предотвращают разбрасывание корма.

Просовывая голову к корму, животное фиксирует себя у поедаемого сена.

РисРештаки для скармливания сена

Недостаток таких рештаков в том, что животное не может быстро отойти от корма, если подвергается нападению сверстников, находящихся в том же скотном дворе.

Рис.59. Самокормушка для сыпучих кормов

Самокормушки для сыпучих кормов представляют собой деревянный бункер (рис.59), вмещающий 8-10 тонн комбикорма или других сыпучих кормов (смесь дробленого зерна с соломенной или сенной резкой).

Кормушки через люки 3 загружают заправщиками сеялок, смонтированными на автомобильных шасси.

Благодаря изогнутому днищу 2, корм по мере поедания животными под действием собственной силы тяжести высыпается в корыта 6.

Навесообразная крыша 4 предохраняет кормушки и животных во время еды от дождя и снега.

Кормушка установлена на полозьях 1, что позволяет перемещать ее с помощью трактора.

С обеих сторон вдоль кормушек укладывают переносные деревянные щиты, которые предотвращают выбивание почвы, образование грязи.

В случае необходимости нормированного кормления, а также предотвращения хищения корма, над корытами 6 в самокормушках для сыпучих кормов устраивают запирающиеся крышки.

Использование самокормушек позволяет более, чем в два раза сократить затраты времени на кормление животных.

Самокормушки в комплексе с беспривязным содержанием животных на несменяемой подстилке, способствуют повышению производительности труда скотников в стойловый период в 5-6 раз.

В мире около 250 пород крупного рогатого скота (КРС). По различным признакам их объединяют в несколько групп. Существуют 3 классификации пород скота:

Согласно первой, основанной на различиях в строении черепа, выделяют следующие типы КРС:

Узколобый, к которому относят голландскую, холмогорскую, серую украинскую, ярославскую, тагильскую, красную степную и др.;

Лобастый — симментальскую и все производные от нее породы;

Короткорогий — швицкую, джерсейскую, костромскую, лебединскую и др.;

Короткоголовый — тирольскую, герефордскую, красную горбатовскую, казахскую белоголовую и др.;

Пряморогий — калмыцкую, монгольский скот.

Кроме того, выделяют комолый тип — все безрогие породы Северной Европы.

В основу хозяйственной классификации положена преобладающая продуктивность животных. Из пород молочного направления продуктивности наибольшее распространение во многих странах получила голландская черно-пестрая; в некоторых странах она известна под названием голштино-фризской (Канада, Япония, США) или фризской (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Франция).

В Швеции, Польше, Италии, бывшем СССР и других странах голландский скот использовали для создания различных пород черно-пестрого скота. Широко распространена джерсейская порода. В СНГ следующие породы молочного направления: красная степная, черно-пестрая, холмогорская, бурая латвийская, англерская (ангельнская), аулиеатинская, айрширская, истобенская, красная эстонская, красная литовская, красная датская и др.

Из пород комбинированного направления продуктивности во многих странах Европы, Северной и Южной Америки, Африки разводят швицкую бурую, симментальскую, шортгорнскую мясо-молочного типа и др.; в СНГ кроме перечисленных — бестужевскую, алатаускую, костромскую, сычёвскую, лебединскую, курганскую, красную горбатовскую, карпатскую бурую, кавказскую бурую, юринскую, пинцгау.

Наиболее распространенные в мире породы скота мясного направления: абердин-ангусская и герефордская (Австралия, Новая Зеландия, Северная и Южная Америка, многие страны Европы), шортгорнская мясного типа (Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, США, Дания и др.), шароле (Аргентина, Бразилия, США, Дания, Франция и др.), санта-гертруда (Аргентина, Бразилия, США и др.). В бывшем СССР кроме перечисленных выше мясных пород разводят казахскую белоголовую, калмыцкую, лимузин, группы казахского и монгольского скота.

Согласно географической классификации, различают породы скота:

Низменные — преимущественно молочные;

Горные — тирольская, швицкая;

Степные — украинская степная, красная степная и др.

Эта классификация условна, т.к. многие породы распространены в различных географических районах.

ХОЛМОГОРСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота, молочного направления. Выведена в Холмогорском и Архангельском уездах Архангельской губернии улучшением местного скота, издавна разводимого в районах нижнего течения реки Северная Двина; в 18-19 вв. скот Холмогорской породы улучшали скрещиванием с голландской породой.

Телосложение типичное для молочного скота. Туловище длинное, на высоких ногах, линия спины и поясницы ровная, крестец немного приподнят, грудь недостаточно глубокая, ноги правильно поставленные. Мускулатура плотная, сухая, кожа тонкая, эластичная. Масть черно-пестрая, встречается красно-пестрая, красная, черная, белая. Быки весят 800-900 (иногда 1000) кг, коровы — 500-550 (иногда до 700) кг. Средний годовой удой 3500-5000 кг, жирность молока 3,7-3,8 %, максимально до 5 %.

Скот хорошо акклиматизируется, благодаря чему распространен во многих районах. Разводят в основном в северных и северо-восточных областях Европейской части России и в Сибири.

Породу использовали при выведении истобенской и тагильской пород.

КРАСНАЯ СТЕПНАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота, молочного направления. Формировалась с конца 18 в. на территории современной Запорожской области Украины. Применяли скрещивание серого степного скота с красным остфрисляндским, красным немецким, ангельнским и др. До конца 19 в. помеси на Украине разводили «в себе», в других районах их скрещивали с местным скотом. С 20-х гг. 20 в. ведется планомерная работа по разведению породы.

Животные сухой, плотной, крепкой конституции. Масть красная, разных оттенков; у многих животных белые отметины на голове и туловище. Взрослые племенные быки весят 800-900 (иногда 1200) кг, коровы — 45-550 (иногда до 700) кг. Средний годовой удой 3800-4500 кг, жирность молока 3,6-3,8 %.

Животные приспособлены к жаркому климату, хорошо акклиматизируются.

Основные районы разведения — юг Европейской части СНГ, Западная Сибирь, Казахстан.

БУРАЯ ЛАТВИЙСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота, молочного направления. Выведена в конце 19 — начале 20 вв. скрещиванием местного скота и различных его помесей с ангельнской, северошлезвигской и красной датской породами.

Туловище растянутое, холка ровная, широкая, грудь глубокая, спина и поясница прямые, широкие, крестец длинный, прямой и широкий, иногда свислый, задние конечности часто саблисты. Масть красная разных оттенков. Конец морды, щеки, уши, нижняя часть шеи, ног и хвоста почти черные. Живая масса быков — 800-850, коров 500 кг. Удои 3500-4000 кг в год, жирность молока 3,9-4,0 %. Мясные качества удовлетворительные.

Бурую латвийскую породу разводят в Латвии, Белоруси, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях.

ТАГИЛЬСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота, молочного направления. Выведена в 18-19 вв. на Урале (районы, прилегающие к Нижнему Тагилу) скрещиванием местного скота с холмогорской и голландской породами и систематическим отбором животных по молочной продуктивности.

Животные средних размеров, с несколько удлиненным туловищем, глубокой, но неширокой грудью, длинной тонкой шеей, сухой головой. Костяк крепкий, кожа плотная, эластичная. Встречаются свислозадость, узкий таз, неправильная постановка ног. Масть черно-пестрая и черная, реже красная, красно-пестрая, бурая, буро-пестрая. Быки весят 800-900, коровы — 450-520 кг. Средний годовой удой 3500-4500 кг, жирность молока 4-4,2 %, иногда до 5,3 %.

Животные хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям Урала. Разводят в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Удмуртии.

ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота, молочного направления. Выведена в СССР скрещиванием местного скота, разводимого в разных зонах, с остфризской, черно-пестрой шведской и другими породами аналогичного происхождения.

У животных Черно-пестрой породы туловище несколько удлиненное, пропорциональное; вымя объемистое, кожа эластичная. Масть черно-пестрая. Из-за различия свойств исходного местного скота, природных условий, уровня племенной работы в породе образовалось несколько групп и типов, различающихся по экстерьерным особенностям, удою, жирномолочности. В РФ — наибольшие существенные различия между черно-пестрым скотом центральных районов, Урала, Сибири.

Черно-пестрый скот центральных районов РФ образовался скрещиванием голландского и остфризского скота с местным, холмогорским, ярославским; частично использовались помеси швицкой и симментальской пород. Животные крупные (быки весят 900-1000, коровы — 550-650 кг), с высокой молочной продуктивностью (средний годовой удой около 4000, в племенных хозяйствах — до 6000 кг), но уступают другим группам по жирности молока (3,6 — 3,7 %).

Черно-пестрый скот Урала сформировался в основном скрещиванием тагильской породы с остфризами и частично с черно-пестрым скотом Прибалтики. У животных несколько облегченный сухой тип конституции, средний годовой удой 3700-3800, в племенных хозяйствах — до 5500 кг, жирность молока 3,8-4,0 %.

Черно-пестрый скот Сибирисоздавался скрещиванием местного сибирского скота с голландским, животные менее крупные. По продуктивности несколько уступает другим группам (средний годовой удой свыше 3500, в племенных хозяйствах — до 5000 кг, жирность молока 3,7-3,9 %).

Мясные качества Черно-пестрой породы удовлетворительны. При интенсивном выращивании среднесуточные привесы молодняка 800-1000 г, к 15-16-месячному возрасту животные весят 420-480 кг. Убойный выход 50-55%. Племенная работа направлена на совершенствование породы методом чистопородного разведения с учетом местных условий в разных зонах. Для улучшения конституции животных и повышения молочной продуктивности в хозяйствах используют быков голландской голштино-фризской пород.

Основные районы разведения: северо-западные области РФ, Украина, Беларусь, Прибалтика, Узбекистан, Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.

АЙРШИРСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота, молочного направления. Выведена в конце 18 в. в графстве Эр в Шотландии путем улучшения местного скота «прилитием крови» тисватерского, голландского, фламандского и олдернейского скота, разводимого на островах пролива Ла-Манш. Отбор и подбор проводили по экстерьеру, молочной продуктивности и жирномолочности.

У животных Айрширской породы телосложение правильное, костяк крепкий, грудь глубокая, широкая. Рога светлые, направлены в стороны, вверх и немного назад. Вымя хорошо развито. Масть красно-пестрая (от белой с небольшими красными пятнами до темно-красной с белыми пятнами). Живая масса быков 700-800 кг, коров 420-500 кг, тёлок к 12 мес. — 240 кг, к 18 мес. — 300-350 кг. Удои 4000-4500 кг в год, жирность молока 4-4,4 %.

Распространена во многих странах Европы, в США, Канаде, Австралии. В Россию скот Айрширской породы начали завозить в 19 в., но распространения он не получил. В 60-х гг. 20 в. животных Айрширской породы завозили в СССР из Финляндии. Разводят в северо-западных областях Европейской части РФ.

КОСТРОМСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота, молочно-мясного направления. Выведена в совхозе «Караваево» и племенных фермах Костромской области скрещиванием ярославского и местного мисковского скота с альгаусской и швицкой породами. Утверждена в 1945 году.

Одна из наиболее высокопродуктивных пород молочно-мясного направления. Животные крупные, широкотелые, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. Отличаются интенсивным ростом и хорошими мясными качествами. Масть от светло- до темно-серой. Быки весят 850-950 (иногда до 1000) кг, коровы — 550-650 кг. Средний годовой удой 4000-5000 кг, жирность молока 3,7-3,9 %. Откормочные кастраты в возрасте 18 мес. весят 450-500 кг. Убойный выход свыше 60 %.

Костромскую породу широко используют для улучшения продуктивных качеств многих пород и местного скота.

Разводят в Костромской, Ивановской, Владимирской, областях, в Белоруси.

Костромская порода использовалась при выведении алатауской породы.

ЯРОСЛАВСКАЯ ПОРОДАкрупного рогатого скота, молочного направления. Выведена в 19 в. в Ярославской губернии длительным отбором наиболее продуктивных местных животных и разведением лучшего скота «в себе».

У животных ярко выраженный молочный тип телосложения, голова сухая, легкая; грудь глубокая, растянутое глубокое туловище. Вымя средней величины, железистое. Масть в основном черная; голова белая, часто с черными «очками», брюхо и конечности белые. Быки весят 770-860, коровы — 450-550 кг. Средний годовой удой 3500-4000 кг, жирность молока 4,0-4,2 %, наибольшая — до 6 %. Разводят в основном в Ярославской, Тверской, Вологодской, Костромской, Тюменской и др. областях РФ.

Ярославскую породу использовали при выведении костромской и истобенской пород.

БЕСТУЖЕВСКАЯ ПОРОДАкрупного рогатого скота, молочно-мясного направления. Родина — село Репьевка (ныне Новоспасский район Ульяновской области). Выведена в кон. 18 — нач. 19 вв. скрещиванием местного скота с шортгорнской, голландской, симментальской и другими породами. Название получила по фамилии заводчика Бестужева, положившего начало племенной работе с породой.

Скот крупный, с глубоким удлиненным туловищем и крепким костяком. В породе встречаются животные, уклоняющиеся в сторону мясо-молочного или молочного типов. Масть красная разных оттенков (от светло-красной до вишневой), встречаются белые отметины на голове, груди, брюхе, вымени. Живая масса быков 750-900 кг, коров — 500-550 кг. Удои 3000-3800, до 4500 кг, жирность молока 3,8-4,1 %, наибольшая 5,5 %. Скот скороспелый, хорошо нагуливается и откармливается. Убойный выход до 60 %.

Разводят в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях, Татарстане, Башкирии.

ШВИЦКАЯ ПОРОДАкрупного рогатого скота, молочно-мясного направления. Выведена в горных районах Швейцарии длительным отбором животных, происходивших от короткорогого скота, завезенного в древние времена с Востока.

В породе различают молочно-мясной, молочный и мясомолочный типы.

Животные молочно-мясного типа пропорционального сложения, крупные, с глубокой и широкой грудью, прямой и широкой линией верха, развитой мускулатурой.

Животные молочного типаотличаются большой растянутостью туловища, угловатостью форм и плоскорёберностью.

Мясо-молочный скотхарактеризуется пышно развитой, рыхлой мускулатурой, компактным телосложением, имеет широкое, относительно короткое туловище, хорошо развитую грудь, выполненный треугольник, недостаточно развитое вымя.

Масть от светло-серой до темно-бурой, по верхней линии туловища от холки до корня хвоста — более светлая окраска, вокруг темно-свинцового носового «зеркала» светлый волосяной покров.

Благодаря высоким продуктивным качествам Швицкая порода широко распространена. Во Францию, Италию, США, Канаду, страны Северной и Южной Америки и Африки завозили скот преимущественно молочно-мясного типа, в Германию, Австрию, Румынию — мясо-молочного. В каждой из этих стран ведут дальнейшее совершенствование типов Швицкой породы. Так, в США создан молочный тип со средним годовым удоем 5000 кг и более и жирностью молока 4,5 %.

В РФ преобладает швицкий скот молочно-мясного направления. Быки весят 800-950 (иногда до 1200) кг, коровы — 550-600 (иногда до 800) кг. Средний годовой удой 3500-4000 кг, жирность молока 3,7-3,8 %. Мясные качества скота высокие. Бычки-кастраты при интенсивном выращивании и откорме к 1,5 годам весят около 500 кг. Убойный выход 60 %.

Разводят в основном в центральных областях РФ, на Северном Кавказе.

Скрещиванием местного скота разных районов со швицким созданы большие массивы бурого скота, из которых выделены породы: костромская, алатауская, лебединская, кавказская бурая, бурая карпатская.

СИММЕНТАЛЬСКАЯ ПОРОДАкрупного рогатого скота (от нем. Simmental — Зимментальская долина), молочно-мясного направления. Выведена в Швейцарии улучшением местного и завезенного в 5 в. скандинавского скота. Благодаря высоким продуктивным качествам и хорошей акклиматизации, распространилась во многие страны. Длительным поглотительным скрещиванием коров местных отродий из разных стран с симментальскими быками, вывезенными из Швейцарии, созданы родственные породы, которые в некоторых странах имеют другое назначение (в ФРГ и Австрии — флекфи, во Франции — монбельярдская, в Венгрии — венгерская пестрая и др.), и различные направления — от молочного до мясного.

В Россию Симментальскую породу завозили со 2-й половины 19 в. Быков использовали для скрещивания с местным скотом — серым украинским, полесским, калмыцким, казахским и др. В СССР уже завозили, кроме швейцарского, немецкий, венгерский, австрийский симментальский скот. Благодаря скрещиванию с различными местными породами образовано несколько зональных типов Симментальской породы (сычёвский, степной, украинский, приволжский, приуральский, сибирский, дальневосточный).

Масть скота палевая, палево-пестрая, реже красно-пестрая, голова и конец хвоста белые; носовое «зеркало» розовое, рога и копыта светло-воскового цвета. Быки весят 800-1100, коровы — 550-600 кг. Средний годовой удой 3500-4500 кг, жирность молока 3,8-3,9 %. Животные хорошо откармливаются. Бычки к 12 мес. весят 400-420 кг, к 18 мес. — 500-600 кг. Убойный выход 58-62 кг.

Разводят в РФ, Украине, Беларуси, Казахстане. Симментальскую породу использовали при выведении бестужевской, красной тамбовской, сычёвской пород.

2. Популярные породы мясного скота

В настоящее время в мире разводят свыше 50 пород крупного рогатого скота специализированного мясного направления продуктивности. Такое обилие пород представляет фермерам возможность широкого выбора при создании мясных ферм.

Условно эти породы можно распределить на шесть групп: породы британского происхождения, российские( степные) породы, европейские континентальные, австралийские, гибридные и формирующиеся мясные породы.

В зависимости от конкретных условий, при выборе мясной породы скотоводы должны учитывать следующие факторы:

— цель, которую преследует фермер, создавая мясную ферму с выбранной породой (производство племенных животных или высококачественной говядины);

— мясная продуктивность и скороспелость породы;

— соответствие природных и кормовых (включая пастбища) условий выбираемой породе;

— трудность отела коров и, особенно, первотелок;

— популярность выбранной породы в районе, где расположена ферма (возможно, и в других соседних регионах);

— наличие в районе или регионе ассоциации (объединения) по данной породе, которая могла бы оказать необходимую помощь или дать консультацию;

— размеры затрат на создание технологии для разведения выбранной породы;

-соответствие природно-климатических условий биологическим особенностям породы;

— наличие кормов во все сезоны и даже месяцы года;

— наличие и качество пастбищ;

— спрос на племенных животных данной породы для чистопородного разведения и скрещивания;

— личное предпочтение животновода.

Начинающий фермер должен иметь хотя бы элементарные знания о выбранной породе. Их он может получить в ассоциации по данной породе или, что более надежно, у специалистов государственной службы.

Породы британского происхождения.

Родиной мясного скотоводства является Великобритания. Здесь, главным образом в Англии и Шотландии, были выведены первые в мире специализированные породы мясного скота – шортгорнсквя, герефордская, абердин – ангусская, галловейская. Здесь же формировалось и мясное скотоводство с его технологиями и технологическими операциями, племенным делом, умением управлять стадами в различных природно – экономических условиях. Все британские породы мясного скота были созданы на основе отбора, подбора и чистопородного разведения местного крупного рогатого скота. При этом британские скотозаводчики мясного скота многое переняли у английских коневодов, создавших непревзойденную в мире чистокровную верховую породу лошадей, известные до сих пор породы овец и свиней.

С первых же шагов превращения аборигенного скота в высокопродуктивный мясной англичане не отступали от принципов: новые породы, как и их аборигенные предки, должны быть хорошо приспособлены к естественной среде обитания, сами обеспечивать себя кормами и переносить непогоду, включая зимнюю, без большой заботы со стороны человека.

По мнению исследователей, на первом этапе формирования мясных пород в Великобритании действовал преимущественно естественный отбор. Человек отбирал и оставлял только тех животных, которые выживали в нелегких естественных условиях, обладая при этом высокой и выдающейся мясной продуктивностью. Из-за этого британские мясные породы сформировались как конституционально крепкие, хорошо адаптируемые в разных климатических условиях высокопродуктивные животные. Эти качества сохранились в них и до наших дней.

Поэтому британские мясные, а также выведенные с их использованием новые породы скота (например, казахская белоголовая), конституционально более крепкие, имеют хороший нрав, хорошо и быстро приспосабливаются к условиям сухого холодного или жаркого климата, лучше переносят временную бескормицу и быстро восстанавливают упитанность, устойчивы к перепадам температуры и погодных условий, способны противостоять многим, в том числе простудным заболеваниям, пригодны к разведению в широком диапазоне природно – климатических условий (степи, леса, лесостепи, предгорья и даже в горы).

Они быстро приспосабливаются к крупногрупповому содержанию и зимой, и летом.

Технология мясного скотоводства на фермах, разводящих мясной скот британского происхождения, наиболее простая среди всех технологий мясного скотоводства мира. Она основана на умелом использовании этологических данных и энергетических источников, вырабатываемых самими животными. Британские мясные породы растут на пастбищах, воспроизводят и выращивают потомство, зимуют, нагуливают массу тела при минимальном вмешательстве человека и затрат с его стороны на организацию технологии и производство привесов. От них получают самую дешевую, вкусную, питательную, высококачественную говядину.

Именно поэтому британские мясные породы широко распространены во многих странах. На них приходится около 80 процентов от всех мясных пород, разводимых в мире.

Вместе с тем, британские мясные породы тяжело переносят климатические условия субтропического и тропического типа (влажная жара, сырые пастбища, обилие кровососущих насекомых).

Животных континентальныхевропейскихпород (шароле, лимузины, бельгийская голубая и другие) предпочтительно разводить в условиях мягкого климата и обилия сочной пастбищной растительности, разнообразной кормовой базы. Они нуждаются в особой, более затратной технологии и постоянном надзоре за состоянием стада, особенно в период отелов.

В основном это породы для мелкогруппового содержания во все сезоны года. Иногда их разводят в качестве «хобби».

Гибридный мясной скот создан путем гибридизации крупного рогатого скота и зебу для разведения в тропических и субтропических условиях, а также в районах с болотистыми пастбищами и грубой растительностью тростникового типа и не годен к разведению в сухих степях и северных холодных регионах. Это связано с тем, что на влажных землях свирепствуют кровососущие насекомые, от которых не только страдают, но и погибают животные. Наличие в гибридных породах крови зебу предохраняют их от этого, поскольку зебу не восприимчивы к кровепаразитарным болезням и укусу насекомых, и эти качества передаются потомству.

Технология для гибридных мясных пород еще более простая и дешевая, чем для британских мясных пород.

Однако, следует иметь в виду, что такой скот унаследовал и отрицательный эффект гибридизации. У всех гибридных мясных пород пониженные воспроизводительные функции. Многие коровы телятся один раз в два года.

Источник статьи: http://studfile.net/preview/1740023/page:59/