Надпойменные террасы

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Надпойменные террасы» в других словарях:

Террасы — (геол., геогр.) естественные горизонтальные или слабо наклонные площадки различного происхождения на склонах гор, речных долин и на побережьях озёр и морей, ограниченные уступами; встречаются также и ниже уровня моря под водой. Т. бывают… … Большая советская энциклопедия

Боровые террасы — Боровые террасы низкие надпойменные террасы, сложенные обычно песками и поросшие сосновым бором. Наименование «боровые террасы» применяется, главным образом, для террас крупных рек Европейской части России. Название противопоставляется… … Википедия

Боровые террасы — низкие надпойменные террасы, сложенные песками и поросшие сосновым бором. Название применяется главным образом для террас крупных рек Европейской части СССР … Большая советская энциклопедия

речные террасы — горизонтальные или слабонаклонные поверхности – площадки на склонах речных долин, ограниченные уступами. Образованы размывающей и аккумулятивной деятельностью реки. Формировались в условиях, когда река текла на более высоком уровне, чем ныне, а… … Географическая энциклопедия

Шовгеновский район Адыгеи — Шовгеновский район Шэуджэн район Герб Флаг (описание) … Википедия

Шовгеновский район — Шэуджэн район Герб … Википедия

Амурский район Хабаровского края — Амурский район Страна Россия Статус Муниц … Википедия

Амурский район — Герб (описание) … Википедия

Слободское сельское поселение (Ярославская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Слободское сельское поселение. Слободское сельское поселение Сельское поселение России (АЕ 3 го уровня) Страна … Википедия

Мелитополь — Город областного значения, районный центр Мелитополь укр. Мелітополь Флаг Герб … Википедия

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/112088/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5

Надпойменные террасы и их типы

Важнейшим следствием омоложения русловых потоков является образование уступов, возвышающихся в несколько ярусов над современной поймой, так называемых надпойменных террас.

Причинами омоложения — начала нового эрозионного цикла — могут служить поднятие суши или опускание базиса эрозии, что приводит к изменению наклона русла реки, оживлению ее эрозионной деятельности с углублением (врезанием нового русла в плоское днище старой долины). Каждая терраса представляет собой древнюю пойму, которая в результате опускания базиса эрозии была прорезана рекой.

Число террас соответствует количеству циклов эрозии (этапов омоложения), которые пережила река за время своего существования, в результате чего речная долина приобретает сложный ступенчатый террасированный профиль. Надпойменные террасы нумеруют снизу вверх — от более молодых к древним. Над уровнем поймы выделяют первую, вторую, третью и т. д. надпойменные террасы. Равнинные реки обычно имеют 3—5 надпойменных террас, а реки в горных областях до 8—10 и более. Террасы имеют горизонтальные или слабо наклоненные в сторону русла поверхности — террасовидные площадки (рис. 15.15), относительно крутой обрыв в сторону реки, перегиб к которому называется бровкой, и несколько пониженную часть вдоль тылового шва, вследствие размывающего действия воды.

Выделяют следующие типы речных террас: эрозионные (террасы размыва); аккумулятивные (террасы накопления осадков); цокольные или смешанные (аккумулятивно-эрозионные).

Эрозионные террасы сложены коренными породами без накопления аллювиальных отложений на их поверхности. Они образуются на ранних стадиях существования реки, когда преобладает донная эрозия.

Этот тип террас характерен для горных рек, прорезающих свое русло среди массивов кристаллических пород (рис. 15.16, а).

Цокольные (смешанные) террасы состоят из коренных пород, обнажающихся в нижней части уступа, а верхняя часть и площадка сложены аллювием (рис. 15.16, б).

Аккумулятивные террасы сложены наносами, а цоколь коренных пород находится ниже уровня реки. Такие террасы характерны для равнинных рек или для отдельных участков рек, протекающих по выровненной поверхности (рис. 15.16, в).

В заключение следует отметить, что типы террас, их относительные и абсолютные высоты, характер распространения и количество в речной долине определяются длительностью и особенностями геологического развития региона.

Источник статьи: http://fccland.ru/obschaya-geologiya/4286-nadpoymennye-terrasy-i-ih-tipy.html

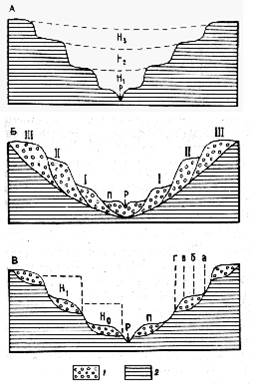

Типы надпойменных террас и их строение

А- эрозионные или скульптурные;

Б- аккумулятивные;

В- цокольные.

Р- русло; П- пойма; I,II,III- надпойменные террасы; H1,H2,H3— эрозионные циклы.

Элементы террасы: а- тыловой шов; б- террасовидная площадка; в- бровка террасы; г- уступ террасы.

1-аллювий; 2-коренные породы.

В зависимости от высотного положения цоколя и мощности аллювия выделяют три типа надпойменных террас:

1. Эрозионные или скульптурные, в которых почти вся террасовидная площадка и уступ слагаются коренными породами и лишь местами на поверхности площадки сохраняется маломощный аллювий. Такое строение свидетельствует о том, что в реке произошло изменение режима (связанное с усилением тектонических движений) на ранней стадии ее развития, когда преобладали процессы эрозии и аллювий накапливался в очень небольших количествах

2. Аккумулятивные террасы (рис.7.18,Б), в которых и площадка и уступ полностью слагаются аллювиальными отложениями, а цоколь из коренных пород находится ниже уровня реки и не обнажается на поверхности. Такое строение указывает на то, что река прошла весь цикл развития от глубинного врезания до формирования поймы с мощным накоплением аллювия. Пойма в последующем была прорезана и сохранилась в виде террасы.

3. Цокольные, или смешанные, эрозионно-аккумулятивные террасы характеризующиеся тем, что в нижней части уступа выходит на поверхность цоколь коренных пород, а верхняя часть уступа и террасовидная площадка слагаются аллювием (рис. 7.18,Б). Такое строение указывает на то, что последующий размыв оказался более значительным, чем предыдущая аккумуляция, в результате чего в эрозионном врезе обнажились как подошва аллювия,, так и подстилающие коренные породы.

Распространение и соотношение террас различных типов и их: количество в речной долине определяются историей геологического развития района, а именно ходом движений земной коры. Наибольшее количество террас, иногда до 7—10 и даже больше, развито в долинах горных рек, что связано с большой подвижностью горных сооружений. Здесь часто наблюдаются надпойменные террасы скульптурного типа или цокольные, местами аккумулятивные. В крупных равнинных реках развито обычно 3—5 надпойменных террас, преимущественно аккумулятивных, реже цокольных (в долинах Камы, Волги, Днепра, Дона и Др.).

Следует отметить, что в долине любой реки в пределах одной и той же террасы могут наблюдаться переходы от одного типа строения к другому. Это объясняется неравномерностью проявления и различной направленностью тектонических движений на отдельных участках долины.

Источник статьи: http://mydocx.ru/6-3320.html

Надпойменные речные террасы.Элементы террасы.Типы речных террас по условиям развития и строения.

|

| Рис. 6.10. Террасы р.Мурен в Северном Хангаре (фото В.А.Апродова) |

|

| Рис. 6.11. Типы речных террас |

Геологическими и геоморфологическими исследованиями установлено, что в каждой долине горных и равнинных рек наблюдается серия надпойменных террас, возвышающихся над поймой и отделенных друг от друга уступами (рис. 6.10). Такие надпойменные террасы, формировавшиеся в различные этапы плиоцен-четвертичного времени, придают речной долине наиболее сложный ступенчатый террасированный поперечный профиль. В пределах равнинных рек обычно наблюдается до 3-5 надпойменных террас, в горных районах — до 8-10 и более. У каждой террасы различают следующие элементы (рис. 6.11): террасовидную площадку, уступ, или склон, бровку террасы и тыловой шов, где терраса сочленяется со следующей более высокой террасой или с коренным склоном, в который врезана долина. Об эрозионном цикле в первом приближении можно судить по глубине эрозионного вреза от поверхности той или иной террасы до цоколя последующей более низкой террасы (Н3, Н2 и т.д.). Региональные цикловые террасы неоднородны по условиям развития и строения. Среди них различают следующие типы: 1) эрозионные, или скульптурные (террасы размыва); 2) эрозионно-аккумулятивные, или цокольные и 3) аккумулятивные. Эрозионные террасы встречаются главным образом в молодых горных сооружениях, где имеют место импульсы нарастания и спада тектонических движений, с которыми связаны изменения уклонов продольного профиля реки, вызывающих глубинную эрозию, а в конце цикла и боковую. В этих террасах почти вся террасовидная площадка и уступ до нижерасположенной площадки слагаются коренными породами и лишь местами на их поверхности встречаются отдельные маломощные галечники (рис. 6.11, А).

Аккумулятивные террасы характеризуются тем, что их площадки и уступы полностью сложены аллювиальными отложениями. Среди них по строению и соотношению разновозрастных аллювиальных комплексов выделяют наложенные и вложенные (рис. 6.11, Б). Аккумулятивные террасы имеют широкое распространение в пределах низменных платформенных равнин, а также в межгорных и предгорных впадинах (областях прогибания), где в ряде мест отмечаются значительные мощности аллювия. Эрозионно-аккумулятивные, или цокольные, террасы характеризуются тем, что в них нижняя часть уступа (цоколь) сложена коренными породами, а верхняя часть уступа — аллювиальными отложениями. Эрозионно-аккумулятивные надпойменные террасы приурочены чаще к переходным зонам от поднятий к погружениям, но встречаются местами и в пределах равнин (рис. 6.11, В).Наличие надпойменных террас свидетельствует о том, что река протекала когда-то на более высоких уровнях, которые в последующем были прорезаны в результате периодического усиления глубинной эрозии. Образование террас связано с понижением базиса эрозии, тектоническими движениями и изменениями климата. Наибольшее значение имеет тектонический фактор. При поднятии суши в верховьях речного бассейна или опускании базиса эрозии изменяются уклоны реки и, следовательно, увеличивается ее живая сила, резко возрастает глубинная эрозия. В результате на месте плоскодонных долин вырабатываются вначале врезы V-образного типа, на новом уровне формируется профиль равновесия реки и затем новая пойма. Прежняя пойма остается в виде террасы, возвышающейся над новой поймой. При многократных понижениях базиса эрозии или поднятиях суши на склонах долин рек образуется система надпойменных террас. По взаимным превышениям террас, продольному профилю долины можно судить о том, как они развивались. При поднятии верховьев относительная высота террас постепенно уменьшается к низовьям, при опускании базиса эрозии, наоборот, относительная высота снижается к верховьям. Счет надпойменных террас производится снизу вверх. Самая нижняя I н. т. (самая молодая), следующая выше расположенная II н. т. и т. д. Самая высокая терраса — самая древняя.Следует отметить, что речные потоки чутко реагируют на изменение скорости и направленности тектонических движений во времени и пространстве. Вследствие этого в пределах одной и той же реки можно наблюдать участки морфологически зрелой долины с хорошо выраженной поймой и участки, где пойма отсутствует, а река глубоко врезается в растущее на ее пути тектоническое поднятие. При этом интенсивность глубинной эрозии соизмерима со скоростью поднятия. Такие участки долины называются антецедентными. Влияние неоднородности локальных тектонических движений сказывается в строении надпойменных террас и изменении их высоты. При пересечении локального тектонического поднятия относительная высота террасы и ее цоколь повышаются, мощность аллювия значительно уменьшается, а его состав становится преимущественно грубозернистым в сравнении с составом аккумулятивных террас, расположенных выше и ниже поднятия. Такие локальные повышения террас нередко отражают унаследованное развитие от более глубоких древних структур. Вследствие этого анализу речных террас и долин рек уделяется большое внимание при поисках нефтегазоносных структур.

Источник статьи: http://lektsia.com/7xaa2.html

Типы надпойменных террас и их строение.

Надпойменные террасы, естественные горизонтальные или слабо наклонные площадки на склонах речных долин, ограниченные уступами. Располагаются над поймой реки, чаще в несколько ярусов (Надпойменные террасы первого, второго, третьего и т.д. порядков). Образуются в результате периодич. врезания реки в дно и склоны долины, что обусловлено колебательными движениями земной коры, изменением режима стока и понижением базиса эрозии под влиянием различий в климатич. условиях и др. причин.

Надпойменные террасы подразделяются на: аккумулятивные (террасы накопления), сложенные аллювием; цокольные, обнажающие коренные породы и покрытые сверху аллювием; эрозионные (террасы размыва), целиком сложенные коренными породами .

23. Минеральный состав магматических горных пород также разнообразен: полевые шпаты, кварц, амфиболы, пироксены, слюды, в меньшей степени — оливин, нефелин, лейцит, магнетит, апатит и другие минералы.

К породообразующим минералам магматических горных пород, на долю которых приходится около 99 % их общего состава относятся: кварц, калиевые полевые шпаты, плагиоклазы, лейцит, нефелин, пироксены, амфиболы, слюды, оливин и др. Среди акцессорных минералов следует указать: циркон, апатит, рутил, монацит, ильменит,хромит, титанит, ортит и другие; иногда присутствуют и рудные минералы (магнетит, хромит, пирит, пирротин и др.). Выделяют также элементы-примеси, которые присутствуют в породах в очень малых количествах (сотые доли процента): литий, бериллий, бор, олово, медь, хром, никель, хлор, фтор и др.

Структура магматических пород во многом зависит от скорости отвердевания магмы. Медленное остывание в недрах земной коры способствует образованию больших кристаллов. Стремительное охлаждение на поверхности дает маленькие кристаллы. Поскольку остывание магмы обычно носит смешанный характер, в горной породе могут присутствовать кристаллы различного размера и морфологии. Горная порода, составленная кристаллами одинакового размера, имеет равнозернистую структуру, характерную для плутонических пород, наподобие диоритов. В противном случае, структура называется разнозернистой. Крайним проявлением такой структуры являются случаи, когда крупные кристаллы (фенокристаллы) окружены крошечными кристаллами и даже стеклом. Такая структура называется порфировой.

Различаются три вида текстур, возникающих в процессе кристаллизации магмы без влияния внешних факторов: однородная, или массивная, такситовая (неоднородная, пятнистая) и шаровая.

Такситовая (неоднородная, пятнистая, или шлировая) текстура отличается неоднородным распределением составных частей пород в различных участках. Эти участки могут отличаться друг от друга как по составу (наличие скоплений мафических минералов, шлиров, ксенолитов), так и по структуре. Формирование такситовых текстур обусловлено изменением физико-химических условии кристаллизации магмы (различием градиента температур в отдельных участках породы, колебанием давления, в том числе и давления флюидов, диффузией вещества в газово-жидкой среде), наличием переработанных ксенолитов (захваченных магмой на разной глубине обломков окружающих пород).

Среди текстур, возникновение которых происходит под влиянием кристаллизации в движении или других причин, различают линейную, полосчатую, гнейсовидную, трахитоидную, флюидальную. Линейная текстура проявляется в линейной ориентировке в пространстве призматических или столбчатых минералов. Трахитоидная текстура связана с субпараллельным расположением в породе таблитчатых или уплощенно-призматических кристаллов полевых шпатов. Эта текстура образуется при кристаллизации расплава в движении. Флюидальная текстура вулканитов характеризуется потокообразным расположением зерен, микролитов, кристаллитов. Породы с флюидальностью часто характеризуются тончайшим переслаиванием разноокрашенных полос вулканического стекла. Микрополосчатость вытянута в направлении движения лавы, обтекает вкрапленники, как правило, смята в мельчайшие складки. Флюидальность возникает при продвижении вязкой застывающей лавы.

Гнейсовидная текстура полнокристаллических интрузивных пород с субпараллельным расположением преимущественно мафических минералов появляется в процессе кристаллизации магмы под воздействием одностороннего давления. Полосчатая текстура наблюдается у пород, сложенных чередующимися слоями разного состава или разной структуры. Образование такой текстуры в интрузивных породах может быть связано с гравитационной дифференциацией или с процессами ликвации, предшествовавшими кристаллизации. Примером пород с полосчатыми текстурами являются габбро-норитовые расслоенные интрузивы древних платформ, а также некоторые полосчатые породы дунит-гарцбургитовой ассоциации. Полосчатая текстура вулканитов представлена чередованием полос различной окраски (обычно маломощных — первые сантиметры, а чаще миллиметры), незначительно отличающихся друг от друга по химизму, структуре основной массы, составу стекол. Часто в полосах отмечается субпараллельное границам расположение микролитов.

Пузыристая текстура обусловлена наличием в породе незаполненных полостей, которые ранее были заняты пузырьками газа. Они фиксируют процесс отделения от магмы летучих компонентов при ее извержении. Объем пузырей в породе, их форма и размеры связаны с составом магмы (а соответственно и флюидной фазы), а также зависят от приуроченности породы к той или другой части вулканического тела, иногда значительно отличающейся режимом охлаждения и отделения летучих. При дальнейшем развитии пород пузырьки выполняются вторичными минералами и образуется миндалекаменная текстура. Миндалины могут быть сложены одним минералом (например, хлоритом, карбонатом, кварцем) или двумя-тремя, тогда они имеют концентрически-зональное строение — стенки пустот выполнены одним минералом, а центральные части — другими.

Промежуточное положение между текстурой, а, скорее — первичной отдельностью магматических пород занимает шаровая текстура, широко распространенная в эффузивных породах основного состава. Сфероиды обладают концентрическим строением, обусловленным ориентированным распределением в породе пузырей, уменьшением их количества и размеров и некоторым увеличением зернистости от периферии к центру шара, часто в них отмечается радиальная трещиноватость. Промежутки между шарами заполнены мелкими, иногда скорлуповатыми обломками базальтового стекла (гиалокластитами или палагонитовыми брекчиями), осадочным, чаще всего кремнистым, а иногда глинистым или карбонатным материалом. Шаровыми текстурами обладают подушечные лавы.

24. Тектонические движения можно разделить на два типа: радиальные – колебательные, или эпейрогенические движения, и тангенциальные, орогенические. В первом типе движении напряжения передаются в направлении, близком к радиусу Земли, во втором — по касательной к поверхности оболочек земной коры. Очень часто эти движения бывают, взаимосвязаны, или один тип движений порождает другой. В результате этих типов движений создаются три вида тектонических деформаций :1) деформации крупных прогибов и поднятий; 2) складчатые; 3) разрывные.

Первый тип тектонических деформаций, вызванный радиальными движениями в чистом виде, выражается в пологих поднятиях и прогибах земной коры, чаще всего большого радиуса. Колебания, вызывающие образование подобных форм, в отличие от сейсмических колебаний совершаются относительно медленно, ощутимых разрушений не приносят и непосредственным наблюдениям человека не поддаются.

Складчатые деформации вызываются тангенциальными движениями и выражаются в виде складок, образующих длинные или широкие пучки, иногда короткие, быстро затухающие моршины.

Третий тип тектонических деформаций характеризуется образованием разрывов в земной коре и перемещением отдельных участков ее вдоль трещин этих разрывов. Разрывные нарушения очень часто являются производными от первых двух типов, но в большей мере от складчатых. Установить причину той или иной деформации не всегда удается, так как, кроме вышеуказанных типов движений, деформации могут образоваться в связи с внедрением магмы и т. и. Поэтому нарушения в земной коре классифицируют не по типу вызвавших их движении, а по форме или каким-либо другим особенностям самих нарушений.

25. В геологическом разрезе по условиям залегания можно выделить следующие подземные воды:

1. почвенные воды, находящиеся в почвенном слое,

2. верховодка образуется над местным водоупором весной или за счет техногенной утечки воды,

3. грунтовые воды на первом от поверхности водоупоре, безнапорные, могут быть загрязнены,

4. межпластовые (ненапорные и напорные-артезианские) воды.

26. Выве́тривание — разрушение горных пород. Совокупность сложных процессов качественного и количественного преобразования горных пород и слагающих их минералов, приводящих к образованию продуктов выветривания. Происходит за счёт действия на литосферу гидросферы, атмосферы и биосферы. Если горные породы длительное время находятся на поверхности, то в результате их преобразований образуется кора выветривания. Различают три вида выветривания: физическое (лёд, вода и ветер)(механическое), химическое и биологическое.

27.

28. В настоящее время предложено следующее подразделение видов воды в породах: I. Вода в форме пара; II. Физически связанная вода, которая подразделяется на 1) прочносвязанную (гигроскопическая) воду; 2) слабосвязанную (пленочная) воду; III. Свободная вода, которая подразделяется на 1) капиллярную воду, 2) гравитационную; IV. Вода в твердом состоянии; V. Кристаллизационная вода и химически связанная вода.

Вода в форме пара содержится в воздухе, заполняющем пустоты и трещины горных пород, свободные от жидкой воды. Парообразная вода находится в динамическом равновесии с другими видами воды и с парами атмосферы. Прочносвязанная вода образуется непосредственно на поверхности частиц горных пород в результате процессов адсорбции молекул воды из паров и прочно удерживается под влиянием электрокинетических и межмолекулярных сил. Вследствие этого она и получила название прочносвязанной или гигроскопической.

Капиллярная вода частично или полностью заполняет тонкие капиллярные поры и трещинки горных пород и удерживается в них силами поверхностного натяжения (капиллярных менисков). Она подразделяется на капиллярно-разобщенную, капиллярно-подвешенную и капиллярно-поднятую. Капиллярно-разобщенная вода называется также водой углов пор или стыковой водой. Она обычно образуется преимущественно в местах сопряжения частиц породы и суженных угловых участков пор, где прочно удерживается капиллярными силами (капиллярно-неподвижное состояние). Другие виды капиллярной воды способны передвигаться и передавать гидростатическое давление.

Гравитационная (свободная) вода образуется в породах при полном насыщении всех пор и трещин водой, что соответствует полной влагоемкости. В этих условиях вода движется под воздействием силы тяжести и напорного градиента в направлении к рекам, морям и другим областям разгрузки. К гравитационной воде относят также инфильтрационную воду зоны аэрации, появляющуюся периодически во время снеготаяния, после выпадения дождей и идущую на пополнение подземных вод.

Вода в твердом состоянии находится в горных породах или в виде отдельных кристаллов, или в виде линз и прослоев чистого льда. Она образуется при сезонном промерзании водонасыщенных горных пород.

Кристаллизационная вода свойственна ряду минералов, где она входит в их кристаллическую решетку. Из таких минералов можно назвать мирабилит Na2SO4∙10H2O с содержанием кристаллизационной воды до 55,9%, бишофит MgCl2.6Н2О — до 53,2%, гипс CaSO4∙2Н2O — до 20,9% и др. Кристаллизационная вода в ряде случаев может быть выделена при высоких температурах, что используется как идентификация минералов

29. Сульфиды — природные сернистые соединения металлов и некоторых неметаллов. Кристаллическая структура сульфидов обусловлена плотнейшей кубической и гексагональной упаковкой ионов S2−, между которыми располагаются ионы металлов. Основные структуры представлены координационными (галенит, сфалерит), островными (пирит), цепочечными (антимонит) и слоистыми (молибденит) типами.

Характерны следующие общие физические свойства: металлический блеск, высокая и средняя отражающая способность, сравнительно низкая твёрдость и большой удельный вес.

Карбонаты — минералы, соли угольной кислоты H2CO3. Большая часть карбонатов кристаллизуется в тригональной и ромбической, реже — в гексагональной, моноклинной и др. сингониях. Широко распространено явление полиморфизма. Большая часть карбонатов бесцветна; содержат также сильные хромофорные ионы Fe, Mn, Cu, окрашены в бурые, розовые, жёлтые, зелёные и др. цвета. Твёрдость 3—5. Удельный вес от 1,5 до 8,1 (карбонаты с Bi). Для них очень характерно высокое двупреломление, обусловленное плоской формой треугольных радикалов [CO3]2− и параллельным расположением последних.

Сульфаты — минералы, соли серной кислоты H2SO4. Твёрдость 2—3,5. Удельный вес 1,5—6,4. Окраска разнообразная, большей частью светлая. Показатель преломления 1,44-1,88, двупреломление большей частью низкое. Большинство сульфатов хорошо растворимы в воде.

Галогениды — группа минералов, с химической точки зрения представляющих собой соединения галогенов с другими химическими элементами или радикалами. К этой группе относятся фтористые, хлористые и очень редкие бромистые и иодистые соединения. Фтористые соединения (фториды), генетически связаны с магматической деятельностью, они являются возгонами вулканов или продуктами гидротермальных процессов, иногда имеют осадочное происхождение. Хлористые соединения, или хлориды натрия, калия и магния, преимущественно являются химическими осадками морей и озёр и главными минералами соляных толщ и месторождений. Некоторые галогенные соединения образуются в зоне окисления сульфидных (медных, свинцовых и других) месторождений.К практически важным фторидам и хлоридам можно отнести: флюорит (плавиковый шпат), галит (поваренная соль), силивин, карналлит.

30. Тиксотропия (от греч. thíxis — прикосновение и tropé — поворот, изменение), способность некоторых структурированных дисперсных систем самопроизвольно восстанавливать разрушенную механическим воздействием исходную структуру. Тиксотропия проявляется в разжижении при достаточно интенсивном встряхивании или перемешивании гелей, паст, суспензий и др. систем с коагуляционной дисперсной структурой и их загущении (отвердевании) после прекращения механического воздействия. Тиксотропное восстановление структуры — механически обратимый изотермический процесс, который может быть воспроизведён многократно. В более широком смысле тиксотропия — временное понижение эффективной вязкости вязко-текучей или пластичной системы в результате её деформирования независимо от физической природы происходящих в ней изменений. Тиксотропными свойствами обладают некоторые водоносные грунты (плывуны), биологические структуры, различные технические материалы.

Источник статьи: http://poisk-ru.ru/s7428t1.html