- Применение мела и извести как удобрения для огорода весной для раскисления почвы

- Для чего нужно раскисление почвы?

- Как определить кислотность земли?

- Всегда ли нужно раскислять закисленную почву?

- Раскисление доломитовой мукой

- Раскисление мелом

- Раскисление гашеной известью

- Как раскислить почву на огороде

- Как определить кислотность почвы

- Сроки и способы определения

- Как снизить кислотность почвы на огороде

- Гашеная известь

- Древесная зола

- Раскисление почвы доломитовой мукой

- Растения-сидераты

- Комплексные препараты-раскислители

- Видео

Применение мела и извести как удобрения для огорода весной для раскисления почвы

Плодовоовощные культуры чахнут, несмотря на регулярный уход и полив? Причина кроется в неподходящей кислотности. При превышении допустимых показателей происходит угнетение растений, снижение урожайности. В таких случаях необходимо раскисление почвы доломитовой мукой, мелом или известью. Проблема будет решена на несколько лет вперед.

Для чего нужно раскисление почвы?

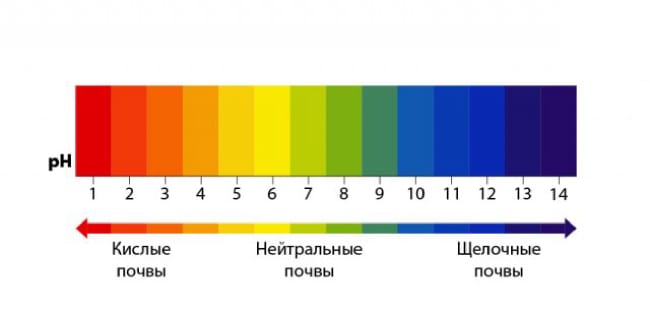

Каждому виду растений подходит определенная кислотность, характеризующаяся величиной pH. Реакция почвенного раствора может быть следующей:

| Очень кислая | 3,8-4,0 |

| Сильнокислая | 4,1-4,5 |

| Кислая | 4,6-5,0 |

| Слабокислая | 5,1-5,5 |

| Нейтральная | 5,6-6,9 |

| Щелочная | 7-8 |

| Сильнощелочная | 8-9 |

Почву необходимо раскислить, когда показатель pH становится ниже 5,5.

Большинство садовых культур предпочитает землю с нейтральной или слабокислой реакцией. Они отрицательно реагируют на отклонения от нормы. Появляются признаки азотного и фосфорного голодания:

- торможение развития;

- пожелтение и опадение листьев;

- ухудшение или остановка цветения;

- измельчание плодов;

- снижение количества и качества урожая.

Высокая кислотность почвы свидетельствует об избытке ионов водорода. При внесении удобрений происходит химическая реакция, в результате которой вещества становятся недоступными для растений. В таких почвах присутствует много алюминия и марганца, нарушающих нормальное течение обменных процессов.

При раскислении нормализуется состав земли, улучшается ее качество, активизируются полезные бактерии, макроэлементы остаются в легкоусвояемой форме. Частота процедуры зависит от типа почвы:

- торфяные – раз в 3 года;

- песчаные – через 5 лет;

- суглинистые – раз в 7 лет.

Одновременно учитывают предпочтения выращиваемых культур – раскислители вносят по всему участку или зонально.

Как определить кислотность земли?

Кислотность меняется при использовании минеральных и органический удобрений, застое воды. Ее следует регулярно проверять. Точный результат получают только в агрохимической лаборатории. В домашних условиях можно узнать приблизительные данные. Этого достаточно, чтобы скорректировать показатели в нужную сторону.

Существует несколько способов:

- В стеклянный стакан насыпают 1 ч. л. земли, наливают воду, добавляют немного 9%-го уксуса. Обильная пена образуется при щелочной реакции, скудная – при нейтральной, вовсе отсутствует – при кислой.

- В специализированном магазине или аптеке покупают лакмусовую бумагу. Заливают почву дистиллированной водой из расчета 1:2, размешивают до кашеобразного состояния, оставляют на 20 минут. В жидкость опускают индикатор, сверяют результат с прилагаемой таблицей. Красный – реакция сильнокислая, желтовато-зеленый – нейтральная, темно-зеленый – щелочная.

- Срывают 5 листьев черной смородины, помещают в стакан с горячей водой, выдерживают 15 минут. После этого добавляют немного земли. Жидкость покраснела – почва кислая, позеленела – слабокислая, посинела – нейтральная.

Некоторые растения сигнализируют об уровне pH:

- мокрица, лютик ползучий, пикульник, белоус, хвощ, верес, луговой василек растут на кислой почве;

- пырей, клевер, овсяница, вьюнок полевой, ромашка – на слабокислой.

Также реакция видна по свекле. Насыщенная зелень и крупные корнеплоды – pH 4-5, красные прожилки на листовых пластинах – pH 5-6, красные листья и черешки – pH 7-8.

Кислотность проверяют дважды в год – весной и осенью. Пробы берут:

- с нескольких участков, потому что показатели меняются при выращивании различных культур;

- с глубины 20-30 см – на поверхности реакция обычно ближе к нейтральной.

Раскисление проводят в зависимости от исходных данных и механического состава почвы.

Всегда ли нужно раскислять закисленную почву?

Регулировать pH не требуется, если показатель находится в пределах нормы. Также на участке могут расти культуры, предпочитающие кислую почву:

- щавель;

- шпинат;

- голубика;

- черная смородина;

- клюква;

- гвоздика;

- люпин;

- гортензия;

- рододендрон;

- вереск.

Для них приходится дополнительно удобрять землю кислотой.

Картофель, томат, тыква, подсолнечник, пастернак, бобовые хорошо себя чувствуют при слабокислой реакции.

В остальных случаях известкование необходимо.

Раскисление доломитовой мукой

Данное средство состоит из перемолотого в порошок доломита – карбонатной горной породы. Чем она мельче, тем эффективнее действует состав. Цвет варьируется от белого до серого, иногда имеет красноватый оттенок.

Действие обусловлено высокой концентрацией карбонатов магния и калия, которые эффективно нейтрализуют кислотность. Состав экологически безопасен, рекомендован к использованию на песчаных и супесчаных почвах.

Мука не обжигает корни растений, улучшает структуру тяжелых глинистых земель, уничтожает вредоносные бактерии. Ее разрешено применять круглогодично. Однако лучше это делать:

- весной за 2 недели до высадки растений;

- осенью рассыпать в приствольном круге плодовых деревьев и кустарников.

Дезинфицирующие свойства доломитового продукта помогают бороться с медведкой и колорадским жуком. Средство повреждает хитиновый панцирь вредителей, благодаря чему они уходят с участка.

Вещества, нормализующие уровень pH, нельзя вносить «на глазок». Почва станет либо слишком щелочной, либо останется кислой. Оба результата вредны. Количество зависит от исходного состояния земли (кг на м²):

- кислая – 0,5-0,6;

- среднекислая – 0,4-0,5;

- слабокислая – 0,3-0,4.

На песчаниках и супесях норму уменьшают в 1,5 раза, на глинистых и суглинистых землях – повышают на 15-20%. Обработку рекомендуется проводить не чаще 1 раза в три года.

Раскисление мелом

Мел работает как удобрение – не только раскисляет почву, но и обогащает ее кальцием, кремнием, магнием. На грядки его закладывают весной, под плодовые деревья – осенью.

Действует мягко (не так сильно, как известь), поэтому его чаще используют на слабокислых участках. Если кислотность сильно завышена, придется вносить мел чаще. Но важно не переборщить: передозировка приводит к накоплению кальция. Он не вымывается водой и угнетает корневую систему.

Мел также разрыхляет тяжелый грунт, улучшая его структуру и влагопроницаемость.

Существует 3 вида мела:

- Природный – присутствует в земле. Большинство огородников сходится во мнении, что в нем содержится много минеральных примесей, избыток которых причиняет вред. Чтобы культуры нормально развивались, следует добавлять органику. Тогда бактерии переведут элементы в доступную форму.

- Технический – предназначен для строительства. В составе есть химические добавки. Нежелательно, чтобы они попадали в почву. Однако многие садоводы пользуются данной разновидностью и отмечают положительный эффект.

- Садовый – данный мел оптимален для растений, посаженных на огороде или в теплице. Он синтезирован из известняковых удобрений, насыщен макро- и микроэлементами.

Перед использованием мел просеивают, разбивают комочки. Для применения в садоводстве частички должны быть не более 1 мм в диаметре, иначе результата придется ждать слишком долго. Потом их разводят в воде.

В жидком виде мел проникает глубже, подавая питательные вещества к корневой системе. Поверхность почвы поливают раствором, после чего перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Мел можно рассыпать ранней весной по снегу. Талые воды обеспечат его проникновение в глубокие слои.

Количество (кг на м²):

- кислая – 0,3;

- среднекислая – 0,2;

- слабокислая – 0,1.

Для укрепления рассады и стимулирования ее развития немного мела засыпают непосредственно в лунку при посадке. Он стимулирует рост корней и защищает их от болезнетворных бактерий.

Раскисление гашеной известью

Особенно ценна для тяжелого глинистого и суглинистого грунта. Обработку проводят осенью, чтобы к новому сезону завершились химические процессы. Если внести ее перед посадкой, растениям будет сложнее усваивать фосфор.

Известь предварительно гасят водой:

- Разводят из расчета 2:1 (25 л на 50 кг).

- Тщательно перемешивают.

- Оставляют сохнуть на открытом воздухе.

- Растрясают до однородной консистенции.

Негашеную известь использовать нельзя – она образует комки и приводит к перенасыщению.

По-другому состав называют «пушонка». На его основе готовят известковое молоко, которое:

- уничтожает многих вредителей;

- применяется для побелки деревьев;

- при распылении на листья защищает их от солнечных ожогов.

В продаже иногда встречается озерная известь – гажа. Она на 80-95% состоит из карбоната кальция и не менее полезна.

Нормы (кг на 1 м²) в соответствии с реакцией почвы:

- сильнокислая – 0,5-0,7;

- среднекислая – 0,4-0,45;

- слабокислая – 0,2-0,25.

Превышение дозировки чревато затрудненным усвоением фосфора, калия и микроэлементов. После внесения гашеной извести участок перекапывают на глубину 15-20 см.

Запрещено совместно применять пушонку и навоз: при таком сочетании образуется излишек азота, вредящий огородным культурам.

Почву раскисляют любым из указанных составов – мелом, молотым доломитом, известью. Можно объединять их. Приверженцы органического земледелия высаживают растения-сидераты, которые постепенно нормализуют pH:

Осенью их скашивают и запахивают в почву.

Древесная зола тоже снижает кислотность, но не обогащает почву полезными веществами. Собрать нужное количество для обработки участка не так просто, поэтому лучше использовать ее в составе комплексного удобрения.

Корректировка показателей pH – несложная, но крайне важная процедура. На кислых землях невозможно вырастить здоровые растения и получить хороший урожай. Главное – делать это в установленный срок и соблюдать разрешенную дозировку. Тогда результат не заставит себя ждать.

Как раскислить почву на огороде

Высокий рН грунта – это угроза всему урожаю. Только зная о том, как раскислить почву на огороде, можно спасти растущие на нем культуры. Делается это различными средствами, каждое из которых нужно изучить по-отдельности: частота применения, для каких условий годится и как правильно вносить.

Как определить кислотность почвы

Разные культуры растут на одном огороде по-разному. Это зависит не только от плодородности грунта, но и от его закисления. Оно, как и защелачивание, ограничивает растения в питательных элементах. Кислая почва не подходит для некоторых полезных бактерий, вредит корням многих культур. Такое влияние портит весь урожай.

Любой грунт относится к одному из трех типов: щелочной, нейтральный или кислый.

Последний вид делится еще на несколько категорий. Их называют степенью кислотности, обозначая как рН:

- слабокислые – 5,1–5,5 рН;

- среднекислые – 4,6–5,0 рН;

- сильнокислые – 4,1–4,5 рН;

- очень кислые – 3,8–4,0 рН.

Сроки и способы определения

Пробы берут дважды в год: перед сезоном и по его окончании. Это залог достоверного анализа, поскольку рН земли меняется от растущих на ней культур. Определение кислотности почвы начинается с зонирования участка: нужно обозначить площади под огород, сад, ягодник, аптечную грядку и т. д. Далее каждый такой сектор проверяют по-отдельности. Получив результаты, грунт раскисляют там, где это необходимо.

Точно определить показатель рН можно только в лабораторных условиях. Если такой возможности нет, то помогут пять народных способов:

- Лакмусовая (индикаторная) бумага. Метод заключается в следующем:

- Грунт (1 часть) заливают дистиллированной водой (2 части), настаивая эту смесь 20 минут. Почву берут на глубине в 20–50 см, а не с поверхности – рН на ней бывает ниже, чем в недрах.

- Индикатор (лакмусовую бумагу) окунают в этот раствор.

- Если бумага покраснела, то земля кислая. Цвет индикатора остался прежним – значит рН на уровне 5,0–5,5. Зеленый же окрас – это признак нейтральной почвы.

- Столовый уксус. Процедура проводится так:

- Берут горстку земли с огорода.

- Капают на нее немного уксуса (6% или 9%).

- Если грунт «вскипает», на нем появляются пузырьки или просто слышно шипение, то значит он нейтральный/слабокислый. Отсутствие же реакции на уксус – это признак низкого рН.

- Листья смородины или вишни. Они нужны для раствора, в котором и проверяется почва:

- Несколько листков (4–5) заливают кипятком (200 мл), дав настояться примерно 15 минут.

- Раствор остывает и в него кладут немного земли с огорода.

- Если вода стала красной, то почва кислая. Жидкость посинела – грунт нейтральный. Зеленый же оттенок говорит о низкой кислотности земли.

- Сорная трава. Осмотрев, что растет на огроде, можно определить степень его закисленности:

- Хвощ, подорожник, верес, щавелек, дикая горчица, осока, луговые васильки, ожика – высокая кислотность почвы. Примечательно, что мята на таком участке быстро разрастается, превращаясь в сорняк.

- Клевер, вьюнок, мать-и-мачеха, овсяница, пырей – грунт нейтральный или слабокислый.

- Живокость, дикий мак, горчица полевая, чистец пушистый, фасоль – щелочная почва.

- Свекла. Цвет ее ботвы укажет на кислотность грунта:

- Красная – сильнокислый.

- Зеленая с красными прожилками – слабокислый.

- Зеленая – нейтральный.

Как снизить кислотность почвы на огороде

Большинство овощных и плодово-ягодных культур созревают только на слабокислой, нейтральной или слабощелочной земле. Раскисление почвы – единственный способ поднять ее рН до нужной отметки (т. е. до 5,0 и выше). Делается это следующими средствами:

- известь (известкование);

- мел;

- древесный пепел (золирование);

- доломитовая мука;

- сидераты;

- комплексные препараты-раскислители.

Гашеная известь

Известна еще как «пушенка». Негашенной известью огород не раскисляют – она собирается комками, вызывая перенасыщение собой. «Пушенка» продается в сельхоз. магазинах, но ее можно сделать и дома:

- Залить известь водой (100 кг средства на 40–50 л воды), перемешать.

- Растрясти, когда влага впитается, а известь подсохнет. Так получится однородный порошок.

Раскисление почвы известью первым делом проводят на черноземах. Причина в том, что так просто дешевле, чем доломитовой мукой. Последняя еще насыщает землю микроэлементами, а в плодородных грунтах они и так в достатке. Общая же практика такова, что известь способна раскислить глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные земли.

Действие «пушонки» много времени не займет, поэтому ее применяют на огородах под быстрорастущие культуры (помидоры, огурцы, кабачки). Можно известковать грунт и для плодовых деревьев, но тогда это делается за 2 года до их высадки. Объемы внесения зависят от типа земли и уровня ее кислотности:

- сильнокислая глинистая, суглинистая – 500–750 г/м 2 ;

- сильнокислая песчаная, супесчаная – 300–400 г/м 2 ;

- кислая глинистая, суглинистая – 400–450 г/м 2 ;

- кислая песчаная, супесчаная – 250–300 г/м 2 ;

- слабокислая глинистая, суглинистая – 250–350 г/м 2 ;

- слабокислая песчаная, супесчаная – 200–400 г/м 2 .

Процедура проста: известь равномерно рассыпают по поверхности грунта, а затем перекапывают его на глубину в 20 см. Важно помнить, что «пушенка» – жесткий раскислитель. Она способна обжечь корни молодых растений, поэтому известкование с перекопкой проводят осенью. Делается это в два этапа:

- Основной (раз в 3–4 года). Объемы извести и глубина перекопки такие же, как описано выше.

- Повторный (ежегодно после основного этапа). Нужен только для контроля уже достигнутого показателя рН. Дозу извести, вносимой на 1 м 2 , уменьшают в 1,5–2 раза от основной. Глубина перекопки – только 5–10 см.

Совмещать известкование с удобрениями нельзя. Это делается в разные сезоны: раскисление почвы осенью, а подкормки – весной. Иначе растения с трудом усваивают калий с фосфором, а некоторые питательные элементы вовсе станут нерастворимыми.

Безопасно раскисляет землю и при этом содержит кальций, который особенно важен для пасленовых культур (томаты, перец, картофель). Гасить мел не нужно, но применяют его только в виде порошка без комков. Оптимальный диаметр крупинок – не более 1 мм. Иначе эффект от известкования снизится, и оно подействует на порядок позже.

Мел раскисляет глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные земли. Его вносят ежегодно, а нормы объема зависят от рН почвы:

- слабокислая – 200–300 г/м 2 ;

- среднекислая – 400 г/м 2 ;

- кислая – 500–700 г/м 2 .

Огород раскисляют мелом как осенью, так и весной. Зимнее время – плохой вариант, поскольку порошок легко вымывается талыми водами. Процедура все та же, что и с «пушенкой»: мел равномерно рассыпают по поверхности почвы, перекапывая ее на глубину в 20-25 см.

Древесная зола

Уменьшает кислотность земли, но не насыщает ее кальцием. Дефицит последнего – причина развития гнили у многих растений, поэтому древесную золу всегда сочетают с другими средствами или препаратами.

Золирование, как и известкование, проводят в два этапа. Нормы внесения таковы:

- Основной этап (раз в 3–4 года). Золу вносят в почву из расчета 600–700 г/м 2 .

- Повторный этап (ежегодно после основного). Объемы снижаются до 200–300 г/м 2 .

Существует и аналог древесной золы – торфяная. Она отличается намного более бедным составом. Активных компонентов, реагирующих с почвенными кислотами, в торфяной золе ничтожно мало. Ее дозу увеличивают до таких объемов:

- Основной этап – 2,4–2,8 кг/м 2 .

- Повторный этап – 400–600 г/м 2 .

Золу, как и известь, тоже равномерно рассыпают по почве, перекапывая ее на глубину в 20 см. Важно не сочетать это щелочное средство с удобрениями. Иначе оно реагирует с питательными элементами, делая их недоступными для усвоения растениями.

Раскисление почвы доломитовой мукой

Дорогостоящая, раскисляет дольше гашеной извести, но обогащает почву полезными микроэлементами. Еще один плюс доломитовой муки – это ее экологичность. Средство применяют в основном на легких песчаных и супесчаных грунтах. Таким землям всегда недостает магния, а доломитовая мука его восстанавливает.

Учитывая неспешное воздействие, желательно раскислять ею участки под медленные культуры (картофель, деревья, плодовые кустарники). Исключение составляют почвы, на которых растут крыжовник, щавель, клюква и голубика. Их доломитовой мукой не обрабатывают.

Материал выбирают самого мелкого помола, чтобы субстрат раскислялся быстрее. Оптимальный вариант муки – это влажность не более 1,5% и чтоб диаметр хотя бы 2/3 крупинок не превышал 0,25 мм. Концентрация препарата зависит от рН почвы:

- слабокислый – 350–400 г/м 2 ;

- среднекислый – 450–500 г/м 2 ;

- сильнокислый – 500–600 г/м 2 .

Муку равномерно распределяют по поверхности грунта, а затем перекапывают его на глубину в 20 см. Ее полезно вносить перед посадкой культур – корни растений, в отличии от «пушенки», не обожгутся. Совмещать муку с удобрениями (селитра, суперфосфат, мочевина, навоз) нежелательно. Раскислять почву этим средством нужно только раз в 3 года.

Растения-сидераты

Их сеют осенью, чтобы те созрели весной и повысили рН почвы. Корни таких одно- и многолетних растений разрыхляют грунт, перенося питательные вещества из глубины к поверхности. Сидераты особенны еще и тем, что их зеленая биомасса вполне заменяет тот же навоз.

Популярный вариант – медонос фацелия. Этот многолетник раскисляет почву уже через год после посадки. Далее стебли растения срезают и рассеивают по огороду – так получается дополнительное удобрение. Регулировать рН земли можно и другими сидератами:

- люпин;

- люцерна;

- горчица;

- желтый и белый донник;

- овес;

- рожь;

- бобовые.

Все эти растения раскисляют почву в радиусе 10 м вокруг себя и на глубине 0,5 м. Такой же результат получается и при высадке некоторых деревьев:

Комплексные препараты-раскислители

Удобство в том, что их состав, химическая чистота и тонкость помола выверены заранее. Комплексные препараты содержат не только вещества-раскислители, но и полезные микроэлементы (кальций, магний, фосфор, бор, цинк и др.). Так улучшается и плодородность грунта.

Выбранный препарат рассыпают по поверхности почвы, перекапывают на глубину в 20 см, а затем поливают водой. Вносить его рекомендуется либо осенью, либо весной. Почва раскисляется через 2–3 года. Спросом на рынке пользуются следующие средства: