- Тема 17. Патогенные грибы. Возбудители глубоких и субкутанных микозов, дерматомикозов, оппортунистических микозов

- Элементы общей микологии и принципы лабораторной диагностики микозов Биологические свойства грибов

- Патогенные грибы

- Особенности противогрибкового иммунитета

- Патогенез, иммунитет и методы диагностики эпидермофитии, трихофитии, микроспории, фавуса

- Микозы, вызываемые условно патогенными грибами

Тема 17. Патогенные грибы. Возбудители глубоких и субкутанных микозов, дерматомикозов, оппортунистических микозов

1. Классификация грибов и вызываемых ими заболеваний (микозов).

2. Морфология грибов. Основные формы грибов (овоидная, мицелярная) и их структура. Особенности строения цитоплазматической мембраны и клеточной стенки. Понятие о диморфности грибов. Споры (вегетативные, эндоспоры, экзоспоры, половые) и спорообразование у грибов. Методы изучения морфологии грибов (микроскопия нативных и окрашенных препаратов).

3. Физиология грибов. Особенности питания, дыхания и размножения у грибов. Методы культивирования грибов и питательные среды, применяемые в микологии. Экология грибов. Грибы как продуценты биологически активных веществ.

4. Возбудители глубоких микозов: бластомикозов (северо- и южноамериканского), гистоплазмоза, криптококкоза, кокцидиоза. Экология. Особенности биологии. Роль в патологии человека. Препараты для лечения.

5. Дерматомицеты (дерматофиты) — возбудители дерматомикозов: эпидермофитии, трихофитии, микроспории. Экология. Роль в патологии человека. Лабораторная диагностика. Неспецифическая профилактика. Препараты для лечения.

6. Дрожжеподобные грибы рода Кандида. Экология. Роль в патологии человека. Факторы, способствующие возникновению кандидоза (дисбактериоз, иммунодефициты). Лабораторная диагностика. Препараты для лечения.

7. Возбудители плесневых микозов – аспергиллеза, пенициллеза, зигомикозов. Экология. Роль в патологии человека. Лабораторная диагностика. Препараты для лечения.

Элементы общей микологии и принципы лабораторной диагностики микозов Биологические свойства грибов

Царство грибов (Mycota или Fungi) входит в состав надцарства Eucaryotae и содержит многочисленные виды грибов, среди которых 150-500 видов относится к отделу настоящих грибов (Eumycotae), вызывая у человека, вызывая разнообразные по клиническим проявлениям заболевания (микозы) — от легких, имеющих косметическое значение, до тяжелых системных инфекций с поражением различных органов, тканей и систем. Большинство патогенных для человека грибов являются представителями преимущественно класса Deuteromycetes (Fungi imperfecti или несовершенные грибы, не способные размножаться половым путем), а также классов Ascomycetes и Basidiomycetes. Выделяют 4 группы микозов (табл. 23).

Некоторые микозы встречаются спорадически, другие имеют эпидемическое распространение, третьи характеризуются природной очаговостью. Патогенные для человека грибы могут быть одноклеточными и многоклеточными, одна часть из которых способна расти на искусственных средах, а другая не способная развиваться вне организма больного человека.

Таблица 23. Классификация микозов.

Глубокие (системные микозы)

Coccidioides immitis

Histoplasma capsulatum

Criptococcus neoformans

Blastomyces dermatitidis

Подкожные (субкутанные) микозы

Sportrichum schenckii

Fonsecaca pedrosai

Грибы родов Acremonium, Aspergillus и т.д.

Epidermophyton floccosum

Trichophyton rubrum

Trichophyton violaceum,

Trichophyton mentagrophytes,

Microsporum canis,

Microsporum ferrugineum

Achorion schoenleini

Кератомикозы (поверхностные микозы)

Черный микоз (кладоспоридиоз)

Malassezia furfur

Cladosporium werneskii

Trichosporon beigelii

Piedraia hortae

Оппортунистические микозы

Candida albicans,

Candida tropicalis

Candida pseudotropicalis и др.

Aspergillus spp

Penicillium spp

Pneumocystis carinii

Размеры клеток гриба варьируют от нескольких (дрожжи, дерматофиты) до десятков и сотен микрометров (мукоровые). Грибы относятся к примитивным эукариотам, их клетки содержат гомогенную или зернистую цитоплазму, одно или несколько шарообразных ядер нуклеолями, вакуоли, митохондрии, аппарат Гольджи и ряд включений. Постоянными включениями в клетке грибов являются липиды, волютин, гликоген, реже — кристаллы солей, органических кислот и пигменты.

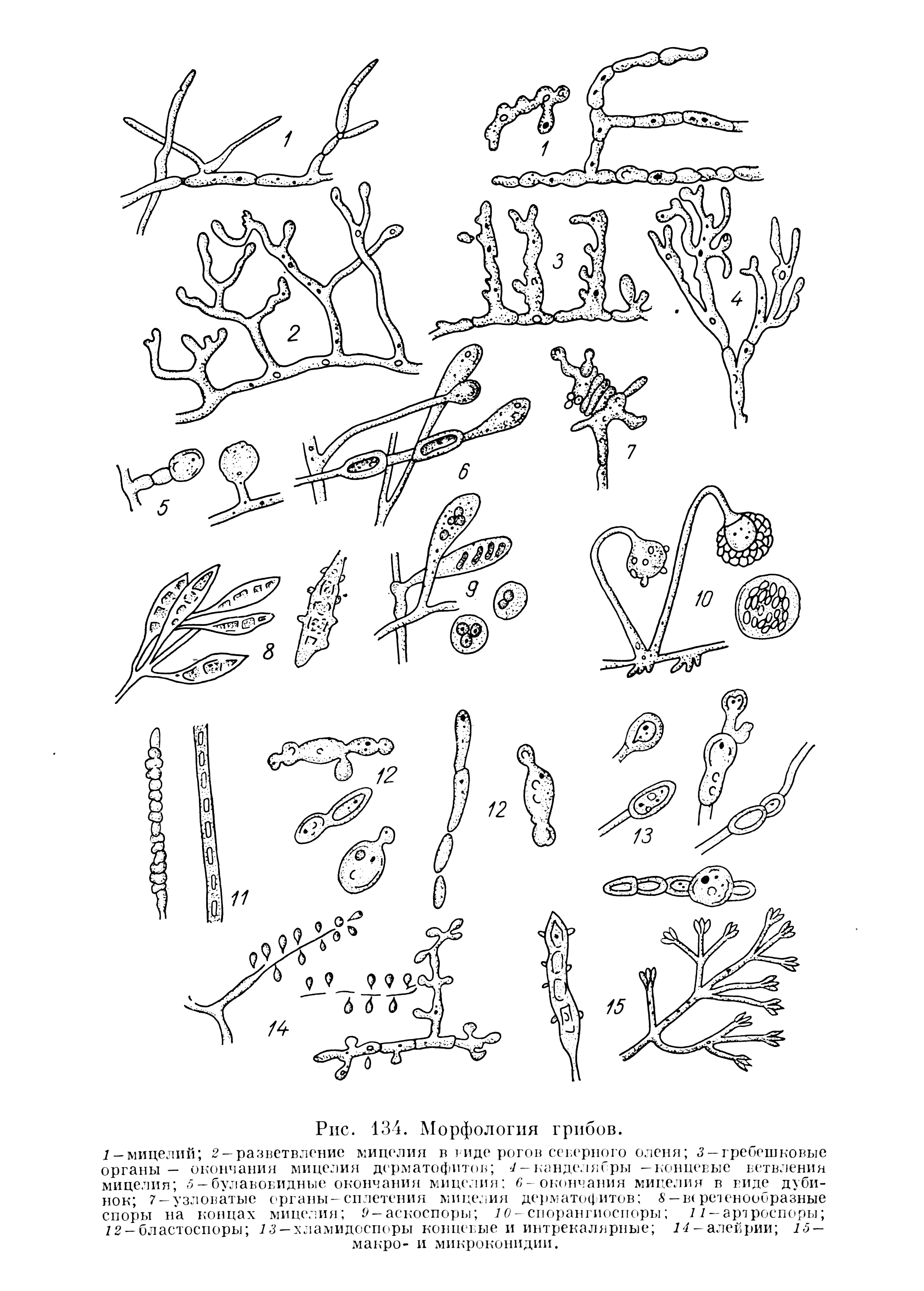

Морфология грибов весьма разнообразна (рис. 32). Наиболее часто у молодых клеток грибов встречается яйцевидная форма или удлиненная в виде трубочки или нитей ветвящаяся структура — мицелий. Полиморфные, грушевидные, булавовидные, веретенообразные, амебовидные клетки встречаются в более зрелых культурах.

Мицелий представляет собой круглую ветвящуюся трубку диаметром от 1 до 10 мк, разделенную поперечными перегородками на клетки длиной 5 до 70 мкм. Ветви мицелия возникают в виде боковых выростов, которые могут располагаться у некоторых грибов через правильные промежутки с той или другой стороны. Переплетаясь и анастомозируя друг с другом, нити мицелия создают рыхлую или густую грибницу, плотно спаянную с питательным субстратом или же легко от него отделяющуюся. На конце нитей у ряда грибов можно наблюдать своеобразные ветвления в виде рогов северного оленя, канделябров, гребешковых органов, завитков, тонких спиралей или же вздутий, напоминающих дубинку, посошок, булаву.

В культурах дрожжеподобных грибов рода Candida вместо истинного мицелия встречается псевдомицелий, состоящий из удлиненных клеток с боковыми ответвлениями, напоминающими нити истинного мицелия. В отличие от истинного мицелия, псевдомицелий представлен отдельными, не связанными друг с другом клетками, каждая из которых имеет собственную оболочку и вместо истинного ветвления в псевдомицелии имеется древовидное расположение клеток.

Важнейшим элементом грибов являются споры или конидии, с помощью которых грибы размножаются и распространяются во внешней среде. Обычно споры образуются в большом количестве и возникают либо внутри мицелия (эндоспоры — тканевые формы возбудителей кокцидиоидного микоза, риноспоридиоза, развивающиеся в крупных круглых образованиях — сферулах), или непосредственно на мицелии, на его ветвях, либо на своеобразных спороносных гифах (экзоспоры).

Выделяют следующие виды спор:

- артроспоры прямоугольной и округлой формы, размером 2-4х4-8 мкм, образующиеся путем расчленения мицелия;

- бластоспоры — круглые или яйцевидные споры, размером 1,5-8 мкм, образующиеся почкованием материнской клетки;

- хламидоспоры — округлые, крупные споры, диаметром 15-20 мк с выраженной шероховатой оболочкой, располагающиеся по ходу (интеркаларные, промежуточные) или на концах (терминальные, концевые)мицелия;

- микроконидии (алейроспоры) округлой или грушевидной формы размером 2-5х3-7 мкм, располагающиеся кучками или поодиночке;

Рис. 32. Морфология грибов. 1 — мицелий; 2 — разветвление мицелия в виде рогов северного оленя; 3 — гребешковые органы — окончания мицелия дерматофитов; 4 — канделябры — концевые ветвления мицелия; 5 — булавовидные окончания мицелия; 6 — окончания мицелия в виде дубинок; 7 — узловатые органы — сплетения мицелия дерматофитов; 8 — веретенообразные споры на концах мицелия; 9 — аскоспоры; 10-спорангиоспоры; 11 — артроспоры; 12 — бластоспоры; 13 — хламидоспоры концевые и интрекалярные; 14 — алейрии; 15 — макро- и микроконидии.

- конидии (конидиоспоры) круглой или яйцевидной формы с гладкой или шероховатой оболочкой, диаметром 3-5х5-8 мкм, образующиеся на специальных конидиеносцах по бокам либо на концах мицелия и прикрепляющиеся к нему непосредственно или тонкой ножкой. К конидиям также относят крупные веретенообразные формы длиной 6—8—40 мк, шириной 3—12 мк с поперечными перегородками (макроконидии). В патологическом материале из очагов поражения от больных микозами обнаруживаются достаточно однообразные элементы гриба (споры, нити мицелия), не похожие на элементы гриба в культурах.

Культуральные признаки некоторых патогенных грибов, выращиваемых при разных температурах, могут быть различны. Так, например, возбудители кокцидиоидного микоза, бластомикозов, гистоплазмоза при температуре 30-33 0 С и ниже дают мицелиальные формы, а при температуре 35-37 0 С-дрожжевые формы, почти совсем лишенные мицелия. Культуры патогенных грибов отличаются большим разнообразием. Разнообразие колоний зависит от видовых и возрастных особенностей гриба, состава питательной среды и условий культивирования. Диаметр колоний колеблется от 0,5 до 3 см и более, цвет также варьирует — наряду с бесцветными колониями встречаются беловато-желтоватые, желтые, коричневые, розовые, красные, зеленоватые, оранжевые, фиолетовые, черные. Колонии одних грибов плоские и ровные, других — складчатые, бугристые, морщинистые, в некоторых случаях кратеро-образные или куполовыпуклые. Поверхность колоний у одних грибов гладкая, кожистая, иногда блестяще-сального оттенка, у других пушистая, бархатистая или мучнистая.Консистенция культур тоже различна: у одних кожистая, плотная, у других мягкая, тестообразная, слизисто-тягучая, у некоторых крошковатая. Отношение грибов к субстрату также различное: одни глубоко внедряются в среду, другие легко отделяются от питательной среды. Патогенные грибы являются аэробами, использующими для своего питания различные белки, углеводы, липиды, кератин и т.д. Глубина разложения питательных субстратов различна у разных грибов. Так, одни грибы разлагают белки только до аминокислот, другие до аммиака и сероводорода. Разложение углеводов одними грибами сопровождается кислотообразованием, тогда как другие грибы расщепляют их до углекислоты и воды. Большинство патогенных грибов лучше развиваются в кислых средах (рН 6,0—6,5) при оптимальной температуре 28-33 0 С, однако они способны хорошо расти при комнатной температуре (16-20 0 С) и при температуре 35-37 0 С.Наиболее часто для культивирования грибов применяют плотную или жидкую среду Сабуро, содержащую пептон и мальтозу.

Источник

Патогенные грибы

Патогенные и потенциально-патогенные грибы вызывают у человека заболевания, называемые микозами. Микозы в настоящее время широко распространены и составляют существенную часть инфекционной патологии человека. В зависимости от локализации поражений и вида возбудителя различают несколько групп микозов.

1. Кератомикозы (протекают с поражением волос и рогового слоя кожи):

- разноцветный лишай (малассезиаз);

- черный лишай (кладоспориоз) и др.

- эпидермофития (паховая или стоп);

- рубромикоз;

- трихофития (поверхностная, гладкой кожи головы, хроническая трихофития ногтей, на-гкоительно-инфильтративная, фавус и другие формы).

- микроспория.

- споротрихоз;

- хромомикоз;

- мадуромикоз.

- кандидоз (поверхностный — с поражением слизистых оболочек, кожи, ногтей; висцеральный — внутренних органов; генерализоианиый хронический — кандидасепсис);

- аспергилзёз;

- мукороз и др.

- гистоплазмоз;

- криптококкиз;

- кокцидиоидный микоз;

- бластомикозы и др.

- устранение причины иммунодефицитного состояния;

- назначение противогрибковых препаратов — полиенов (леворин, нистатин, амфотерицин В, амфоглюкамин, микогептин, флуконазол, итраконазол, натамицин, кетоконазол), а также клотримазола, низорала (кетоконазола), декамина;

- применение иммуностимуляторов;

- десенсибилизирующую терапию;

- витаминотерапию.

Источник

Особенности противогрибкового иммунитета

Патогенез, иммунитет и методы диагностики эпидермофитии, трихофитии, микроспории, фавуса

Эти заболевания вызываются близкородственными грибами из родов Epidermophyton, Microsporum и Trichophyton. Гифы грибов прорастают в роговой слой эпидермиса, вызывая разнообразные по клиническому проявлению и локализации заболевания. В редких случаях развиваются генерализованные формы с поражением обширных областей кожи туловища и головы и вовлечением в патологический процесс лимфатических узлов, легочной ткани и даже ЦНС. Развиваются аллергические реакции и ГЗТ. Патологический материал (чешуйки кожи, ногти, волосы, извлеченные из пораженных мест) микроскопируют, предварительно размягчив в 10-20% растворе КОН. Microsporum образует тесные пласты спор вокруг волос. Инфицированные волосы флюоресцируют при ультрафиолетовом облучении светло-зеленым светом. Trichophyton образует параллельные ряды спор снаружи и внутри пораженных волос. Окончательная идентификация дерматофитов проводится на основании изучения культур, выращенных в течение 1-3 недель на агаре Сабуро при 20С, по морфологическим особенностям мицелия и спор.

Микозы, вызываемые условно патогенными грибами

Вызываются условно-патогенными грибами из родов Absidia, Aspergillus, Candida, Mucor, Penicillium и др. Некоторые из них (Candida) могут входить в состав нормальной микрофлоры организма человека. Чаще всего они осложняют диабет, лейкоз, лимфосаркому, иммунодефициты (включая СПИД), а также начинают проявлять активность у лиц, получающих антибиотики широкого спектра действия, кортикостероиды, цитостатики и лучевую терапию. Инфекция может быть локализованной или диссеминированной.

Источник