Мхи или лишайники?

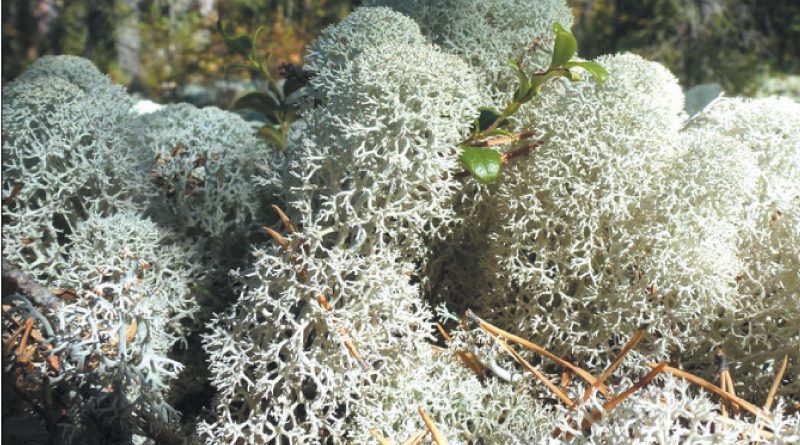

Вопрос в названии не случаен. Прогуляемся по сухому сосновому бору. Наземный покров его часто имеет различные оттенки беловатого и светло-серого цвета. И мы привычно назовем этот покров «белым мхом», а бор такой – беломошником. Вот только все же это не мхи. «Белый мох» соснового бора – это кустистые лишайники рода кладония. И бор такой правильнее называть сосняком лишайниковым.

Кто-то, быть может, спросит – а какая разница?

Кустистые лишайники кладония и цетрария в сосновом бору

Но ведь мхи – это большая группа (отдел) растений. Настоящих растений, хотя и устроенных более просто, чем растения папоротникообразные, голосеменные или покрытосеменные (цветковые). Например, у мхов нет настоящих корней. И размножаются мхи спорами. Но ведь спорами размножаются и папоротники… Зато имеются стебель и листья, пусть и мелкие. А в листочках – хлорофилл. Мхи благодаря наличию зерен хлорофилла в процессе фотосинтеза сами создают себе из воды и углекислого газа питательные вещества. Они автотрофы, как большинство растений.

А лишайники – это своеобразные сфинксы, биологические комплексы, образованные представителями двух различных царств живого мира – грибом и водорослью. Растением (т.е. автотрофом) в лишайнике служит лишь водоросль. И в процессе фотосинтеза участвует лишь она. А грибные гифы образуют слоевище (тело) лишайника. Они же добывают воду из почвы, а чаще из воздуха, минеральные соли. Гифы могут захватывать клетки водорослей, перемещать их ближе к свету. Они же забирают часть образованных клеткой питательных веществ.

Лишайник пельтигера

Листоватый лишайник пельтигера пупырчатая

Но вот перед нами одно, пусть и не очень приметное, чудо природы. Что это – лишайник или мох? Какие-то зеленоватые то ли листья, то ли лоскуты, при ближайшем рассмотрении усеянные многочисленными мелкими бугорками. Нижняя их поверхность беловато-розовая по краям, серая или бурая к центру. Это – листоватый лишайник пельтигера пупырчатая (Peltigera aphthosa). Его слоевище имеет вид широких лопастей, пластин с приподнятыми краями. В бугорках (по-научному из называют цефалодиями ) развивается сине-зеленая водоросль носток . Носток способен обитать и свободно, в воде. Тогда он представляет собой многоклеточные нити. А вот в слоевище лишайника нить эта распадается на отдельные клетки.

При изучении пельтигеры выяснились очень любопытные факты. Носток , помимо фотосинтеза, способен усваивать из атмосферы свободный азот, связывать его и создавать азотсодержащие химические соединения (например, нитраты), крайне необходимые всем живым существам. В том числе, конечно, и грибу, из которого состоит слоевище лишайника.

И еще одна особенность пельтигеры также позволяет назвать его «чудом природы). Оказалось, что в его фикобионте (водорослевом компоненте) водорослей не одна, а две! Помимо ностока, в самом слоевище лишайника живет одноклеточная зеленая водоросль коккомикса .

Ну разве можно назвать «мхом» такой сложнейший комплекс по переработке химических веществ? Пельтигера способна жить на очень бедных почвах. Ведь благодаря симбиозу с ностоком она необходимый азот получает из воздуха. При достаточном увлажнении верхняя сторона лишайника может стать ярко-зеленой. При недостатке влаги становится зеленовато-серой или даже серой.

Пельтигера пупырчатая достаточно широко распространена в северном полушарии. Кроме Европы, встречается она на Кавказе, в Гренландии, в Северной Америке. Ее местообитания – хвойные леса, поросшие мхом скалы, пни деревьев.

Похожий лишайник, но с серой или коричневой верхней стороной, и розовато-белой, в прожилках, нижней, может встретиться в смешанных и лиственных лесах, на лугах, в тенистых и влажных местах. Это пельтигера собачья (Peltigera canina).

Формы лишайников

Я уже несколько раз упоминал «листоватый лишайник», «кустистый лишайник». Остановлюсь на этом чуть подробнее. Так сказать, немного теории. Для самых любознательных.

Лишайники подразделяют на накипные , листоватые и кустистые .

Накипные лишайники имеют вид корочки на поверхности субстрата. Часто это лишь своеобразный «налет» на камнях, стенах домов. Иногда же корочка эта становится довольно толстой. Накипные лишайники прирастают к субстрату всей поверхностью слоевища, и часто настолько прочно, что их невозможно отодрать. Отбирая образцы, лихнологи вынуждены откалывать от скалы кусок камня вместе с лишайником! Накипной лишайник всегда округлой формы, так как разрастается от центра во все стороны (радиально). Конечно, накипные лишайники живут не только на камнях, но и на деревьях, почве. Просто там они меньше заметны.

В процессе эволюции появились сначала именно накипные лишайники. А уже от них происходят листоватые лишайники. Края слоевища листоватых лишайников отрываются от поверхности, на которой он растет, и поднимаются вверх. Причем они у большинства листоватых лишайников рассечены на более или менее крупные пластинки, лопасти. Конечно, такая форма имеет больше преимуществ – можно и участки с водорослями подставить солнечному свету, и газообмен с атмосферой улучшить. Листоватые лишайники нашего леса (кроме пельтигеры) – это и пармелии, и ксантории, и многие другие.

Кустистый лишайник уснея растет на ветвях ели

Ну, а уж от листоватых происходят кустистые лишайники. Их слоевище наиболее рассечено, и чаще всего представляет собой сложный многоэтажный кустик, поднимающийся над землей, как у лишайников рода кладония , либо спускающийся с веток деревьев, как у лишайника уснеи .

Такие вот любопытные подробности. Надеюсь, убедил читателя, что мхи и лишайники – совершенно разные живые организмы, и называть лишайник мхом будет неправильно.

На прощанье чуть-чуть «не в тему». Кто-то может спросить – а зачем автор все это пишет? Какие-то лишайники, мхи… Кому это надо? Не знаю… Но мне почему-то интересно. Почему же не предположить, что интересно и кому-то еще? Любознательность, по-моему, не самая худшая черта человека.

Если статья понравилась – поделитесь со своими друзьями в социальных сетях (нажмите на нужные кнопочки). Хорошо будет всем – и Вам, и автору.

А свое мнение – позитивное или не очень – можно высказать в комментариях.

Источник

Ягель. Белый лекарь

Большие территории в лесах и тундре Республики Коми покрыты светло-серым, пружинящим под ногами растением – ягелем, или оленьим мхом. От этого сосновые боры еще называют белыми – в них, благодаря этому мху, издалека земля кажется покрытой мягким светлым ковром или пушистым снегом. Для жителей Коми ягель настолько привычен, что мы о нем даже не задумываемся. Между тем, растение это уникально, чрезвычайно интересно и ценно.

Ягель, очень неприхотливое и морозостойкое растение, покрывает большие площади тундры, произрастает на открытых участках тайги, в сосновых лесах, на болотах, высоко в горах. Селится на стволах деревьев, пнях, камнях, неплодородной почве. Встречается на всех северных территориях – в Канаде, в Гренландии и Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Ботаники утверждают, что этот лишайник может расти и в тропических широтах.

Да, несмотря на то, что ягель называют мхом, оленьим мхом, с ботанической точки зрения это лишайник. Наибольшую кормовую ценность имеют лишайники рода Кладония (Cladonia) – кладония оленья, звездчатая, мягкая, альпийская, лесная. Мы не станем вдаваться в тонкости ботаники: подразумевая ягель, будем говорить о характерном светлосером и мягко пружинящем растении лесов и тундры. Оно имеет вегетативное тело без корней и листьев, внешне напоминает небольшой кустик с очень тонкими извилистыми «ветвями». В высоту достигает в среднем 1015 см, цвет может иметь белесый, желтоватый, розовый, светлокоричневый

Как известно, ягель – еда северных оленей. Хоть растение не имеет выраженного запаха, олени могут находить его под снегом толщиной до 1 м, причем ученые пока не выяснили, как это происходит. Помимо корма, он нужен оленям и как средство от кишечных паразитов. Но, хотя питательная ценность ягеля очень высока (1 ц ягеля заменяет 3 ц картофеля), основным кормом оленей ягель бывает только в снежные сезоны года – тогда содержание его в рационе животных может доходить до 7080%. С появлением на пастбищах свежей травы потребление оленем ягеля сокращается. Кстати, растет ягель очень медленно: по 35 мм в год, так что для восстановления пастбища после выпаса оленей может потребоваться несколько десятилетий, и это является основной причиной миграции северных оленей.

Примечательно, что ягель – не только оленья пища. Бывает, жители севера кормят ягелем коров, свиней, овец, лошадей, коз. Это ценный корм также для маралов, кабарги и других животных.

Но ягель едят и люди! Растение имеет горьковатый вкус и приятный грибной аромат. Его использование в качестве продукта питания известно очень давно, из исландского мха варили кисели, студни и использовали как добавку к муке, в Северной Америке многие виды ягеля также используют в пищу. На севере Руси ягель использовали при выпечке хлеба, чтобы сохранить свежесть продукта. Ягель используется в пищевой и кондитерской промышленности: при изготовлении конфет, печенья, мармелада, зефира и пастилы.

Огромную ценность представляет ягель для медицины – как официальной, так и народной. Список болезней, при лечении которых используется ягель, обширен. В народной медицине его используют при воспалениях полости рта, горла и пищеварительного тракта, язвенной болезни, гастроэнтерите, диарее, катаре желудка и кишечника, варикозном расширении вен, патологиях щитовидной железы, диабете, для лечения астмы и бронхита, плохо заживающих ран и при появлении новообразований. Усниновая кислота, не так давно найденная в ягеле, активно убивает туберкулезную палочку. Противопоказания к применению имеются, но их крайне мало – ягель можно использовать даже при беременности, лактации и детям старше 7 лет.

Бактерицидное действие ягеля люди заметили давно: северяне обкладывают им мясо, чтобы оно не портилось при комнатной температуре. Ненцы и другие коренные жители Севера издревле использовали его в шаманских обрядах и в качестве натурального антисептика. Так как ягель отлично впитывает влагу, на севере его одевали новорожденным вместо подгузников, использовали и как средство женской гигиены.

В коми языке у ягеля несколько названий: яла (собственно ягель), еджыд яла (белый ягель), еджыд нитш (белый мох) и кöр нитш (оленьмох), последнее название больше бытует среди коми населения, занятого в основном оленеводством. Коми-зыряне использовали ягель не столько для еды, сколько в общеукрепляющих и лечебных целях. Особенно коми ижемцы. Как пишет сыктывкарский этнограф И. Ильина в книге «Народная медицина коми», ягель жевали как профилактическое средство от цинги и при боли в зубах. Отваром ягеля лечили гастрит и язву желудка. Из распаренного ягеля делали компрессы на суставы от ревматизма. Коми ижемцы заваривали ягель человеческой мочой и компрессом прикладывали при растяжениях мышц, ломоте и опухолях суставов. Но самое примечательное – использовали наполовину переваренный ягель из желудков забитых оленей! Как рассказал этнограф О. Уляшев, исходно ягель плохо переваривается человеческим желудком. Другое дело – наполовину переваренный оленем, он обогащается определенными ферментами и так усваивается человеческим организмом гораздо лучше. Ижемцы верили, что, поев такой «кашки», они не только укрепят здоровье, но и станут более сильными, быстрыми и выносливыми – такими же, как олени.

Применяется ягель и в дизайне – для создания флористических композиций, особенно на зимнюю, новогоднюю тему. Используют ягель как в его естественном виде, так и окрашенный в разные цвета, в сочетании с другими лесными материалами – шишками, веточками, ягодками. В комнате с отоплением, в сухом воздухе ягель может быстро засохнуть. Но при этом его внешний вид мха не меняется, он только крошится от прикосновения.

Источник