Охрана и реставрация ландшафтов Теоретические аспекты охраны и реставрации ландшафтов

| Название | Охрана и реставрация ландшафтов Теоретические аспекты охраны и реставрации ландшафтов |

| Дата | 12.09.2018 |

| Размер | 79.14 Kb. |

| Формат файла |  |

| Имя файла | kursach (1).docx |

| Тип | Реферат #50414 |

| страница | 5 из 10 |

Подборка по базе: № 1393908 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВ, Реферат Современные теоретические направления исследования феном, Сортоиспытание и охрана селекционных достижений в РФ.docx, БЖ Охрана труда.pptx, Демирчян, Нейман, Коровкин, Чечурин. Теоретические основы электр, Правовая охрана животного мира в РБ.docx, 21569.3 Охрана труда.doc, МУ к сам. внеаудитор. раб. Охрана труда.doc, Рациональное использование и охрана водных ресурсов.pptx, 1 Охрана Труда Контрольная для отпр.docx Охрана ландшафтов2.1. Мероприятия по охране ландшафтов: проблемы и перспективыВовлечение ландшафтов в сферу человеческой деятельности значительно опережает процесс осмысливания его наукой. Как известно, ландшафты представляют участки суши, в пределах которых все природные комплексы (горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир) образуют взаимосвязанное и взаимообусловленное единство. Хозяйственное воздействие человека на природу – это воздействие его на ландшафты. Поэтому охрана природы, по сути, есть охрана ландшафтов. С этой точки зрения все природоохранительные мероприятия в той или иной мере служат охране ландшафтов [20]. Охрана ландшафтов – система административно-правовых, организационно-хозяйственных, технических, экономических и боилогических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения ландшафтом определенным функции. Охрана ландшафтов — система мероприятий, направленная на сохранение возможности выполнения ландшафтом ресурсовоспроизводящих и средоформирующих функций. Это могут быть технологические, экономические, биологические, административно-правовые мероприятия. Основой охраны ландшафтов являются мероприятия, направленные на сохранение способности их к природной саморегуляции, их структуры. В охранные мероприятия входят: мелиорация, мелиоративный режим, рекультивация, режим использования, предупреждение загрязнения, уход за ландшафтами, сохранение свойств самоочищения. Охрана ландшафтов имеет много форм, которые могут быть объединены в три группы: — полная охрана ландшафтов как комплексов биогеоценозов; — частичная охрана природных объектов; — создание и поддержание оптимального антропогенного ландшафта. Две первые формы охраны ландшафта связаны с заповедными территориями. При этом полная охрана преследует главным образом научные цели. Частичная охрана направлена на научно-технические или ресурсно-охранные и культурные цели. Большое значение имеют заповедные территории для охраны генофонда нашей планеты, как природные объекты для экологических исследований. Формы заповедных территорий во всем мире разнообразны. Это национальные и природные парки, резерваты различных назначений, заказники, охраняемые ландшафты, участки дикой природы, заповедники и т.д. Основные формы охраны природных участков за рубежом – национальные и природные парки, резерваты, а в России – заповедники и заказники [2]. Заповедники – высшая форма охраны природных участков. Заповедники предназначены исключительно для выполнения научных и научно-технических задач в стране. В этом специфика и принципиальное отличие заповедников от других форм охраняемых территорий. Под заповедники отводятся участки, наиболее типичные для данной природной зоны, способные служить образцом ландшафтно-географических зон. Предпочтение отдается тем участкам, которые в наименьшей степени изменены хозяйственной деятельностью человека, а также тем ландшафтам, которым угрожает опасность исчезновения. Чаще всего один заповедник занимает 30–70 тыс. га, но есть заповедники по 700–800 тыс. га (например, Печеро-Ильческий, Алтайский). В европейской части страны, где нет больших площадей, пригодных для заповедника, размеры его не превышают 1 -5 тыс. га. Вокруг большинства заповедников создаются охранные зоны, где ограничены эксплуатация природных ресурсов, развитие промышленности и строительства. Задачи охранных зон – сгладить влияние прилегающих территорий на заповедные природные комплексы [5]. Важным критерием при выборе участка под заповедник является присутствие на его территории редких видов животных и растений, уникальных образований неживой природы. Основное направление научных исследований в заповедниках – изучение структуры и функций первичных биогеоценозов, выявление их закономерностей, что имеет большое значение для понимания сущности законов биосферы в целом. Основой научных исследований в заповеднике являются разработка методов учета животных, определение эффективности и выявление последствий хозяйственного использования природных ресурсов на смежных территориях, разработка биологических методов борьбы с вредителями лесного и сельского хозяйства, изучение факторов, определяющих изменение численности диких животных, с целью их прогнозирования, а также изучение экологических особенностей отдельных видов животных и растений, разработка мероприятий, обеспечивающих сохранение природных заповедных территорий, восстановление редких и исчезающих животных, растений и т.д [3]. С целью контроля над окружающей средой в ряде заповедников проводится изучение индикаторных видов животных и растений, способных накапливать загрязнители или чутко реагировать на изменение окружающей среды. Исключительно большую роль играют заповедники в изучении экологии промысловых и редких животных. На основе научных данных, полученных в заповедниках, были разработаны мероприятия по рациональной эксплуатации промысловых видов и восстановлению численности ряда редких животных. Особенно большое значение имеют заповедники в сохранении всего многообразия генофонда живых организмов. В полной мере сберечь генофонд любого биологического вида можно только в естественной среде, т.е. в заповедниках. Многие виды животных и растений обязаны своим существованием именно заповедникам [17]. На охраняемых территориях заповедников численность большинства ценных животных возросла в десятки и сотни раз. Из заповедников начинается естественное расселение животных и обогащение прилегающих угодий. Достигнув определенной численности в заповеднике, животные выходят за его пределы. Действующее законодательство об охране окружающей среды не содержит достаточных правовых норм, обеспечивающих сохранение ландшафтного разнообразия. Данная ситуация связана, в частности, с отсутствием четкого определения юридического понятия «ландшафтное разнообразие», его соотношения с понятием «биологическое разнообразие» и, как следствие, — отсутствием четкого определения правового статуса ландшафтного разнообразия. Выделение ландшафтного разнообразия в качестве самостоятельного объекта правового регулирования является выражением тенденции расширения круга объектов экологических отношений, связанного, в первую очередь, с переходом страны к устойчивому развитию и необходимостью гарантирования благоприятной окружающей среды. В связи с этим, необходимо включить в список объектов охраны окружающей среды, закрепленный в ст. 4 Закона «Об охране окружающей среды», ландшафт в качестве самостоятельного объекта охраны. При этом сохранение ландшафтного разнообразия необходимо закрепить в ст. 3 этого же Закона в качестве одного из принципов охраны окружающей среды [12]. Действующая в России система территориальной охраны природы с ее ключевыми понятиями (природно-заповедный фонд, особо охраняемые природные территории и т.д.) подразумевает под ландшафтным разнообразием, в первую очередь, разнообразие природных ландшафтов и протекающих в них экологических процессов. Однако трактовка понятия «ландшафтное разнообразие» с позиций охраны только природного ландшафта не даст нужный эффект в деле охраны окружающей среды, т.к. в настоящее время природное разнообразие образуют не только чисто естественные ландшафты и экосистемы, но и модифицированные в той или иной степени человеком. Источник статьи: http://topuch.ru/ohrana-i-restavraciya-landshaftov-teoreticheskie-aspekti-ohran/index5.html Мероприятия по стабилизации ландшафтов и агроландшафтовОсновные положения создания агроландшафтов сформулированы еще В.В. Докучаевым, определившим главные принципы адаптивного природопользования и обосновавшим комплекс агро-гидромелиоративных мероприятий по оптимизации лесостепных ландшафтов. Важнейшим мероприятием этого комплекса было создание защитных лесонасаждений. Узкие полезащитные полосы могут занимать на равнинах 2,5-4 %, а при пересеченном рельефе – до 5-8 % пашни. В отличие от утилитарного подхода к полезащитному лесоразведению в основном с точки зрения защиты агроценозов от неблагоприятных природных факторов агроландшафтная ориентация предполагает создание устойчивой агроэкологической обстановки: повышение обводненности территории за счет сокращения поверхностного стока и усиления внутрипочвенного, снижение интенсивности эрозионных процессов, ослабление силы ветра, равномерное снегозадержание, повышение относительной влажности воздуха, защиту орошаемых земель от заболачивания, резервации для птиц, зверей, энтомофагов, создание благоприятных условий для сельскохозяйственных животных (зелёные зонты), озеленение производственных и социально-бытовых объектов, облесение водоёмов. Главным инструментом формирования агроландшафта является адаптивно-ландшафтная система земледелия, каждый элемент которой несёт соответствующую нагрузку в данном отношении. Те из них, которые приближают агроландшафты по устойчивости к природным и способствуют повышению продуктивности, заслуживают особого внимания. В числе таких приёмов в первую очередь следует отметить мульчирование поверхности почвы растительными остатками. Этот приём в какой-то мере компенсирует экологическую роль лесной подстилки и степного волокна. Значение его особенно велико для предотвращения дефляции, избыточного стока воды, эрозии, чрезмерного испарения влаги, регулирования температурного режима почвы, подавления сорных растений. Растительная мульча из пожнивных остатков, соломы и т.п. уменьшает разрушение верхнего слоя почвы под влиянием ударов дождевых капель, ветра, размыва, предотвращает заиление пор, образование корки, благодаря чему увеличивается водопроницаемость почвы и уменьшается поверхностный сток. Мульчирование растительными остатками в условиях умеренного климата создаёт благоприятные условия для развития дождевых червей, поскольку обеспечивает их легкодоступной пищей, защищает от избыточного иссушения, низких температур почвы. Благодаря этому они быстро размножаются и в течение более длительного времени остаются деятельными в почве. Так как в предложенном по заданию хозяйстве агроландшафт является мало стабильным, поэтому необходимо провести мероприятия по стабилизации агроэкосистем: 1. Посадку многолетних трав; 2. Посадку лесов; 3. Перевод нестабильных агроэкосистем в стабильные. Трансформация земельных угодий

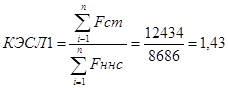

Нестабильные элементы: Стабильные элементы: Пашня 8488 га Сенокосы 478 га Приусадебные участки 76 га Пастбища 780 га Пруды и водоёмы-22 Лес 11176 га Прочие 0 га. Болота 0 га. 8686 га 12434 га Где, fi-площадь биотического элемента; Кэз- коэффициент, характеризующий экологическое значение отдельных биотических элементов; Кr- коэффициент геолого-морфологической устойчивости рельефа; Ft- площадь всей территории ландшафта. Выводы: По результатам подсчетов КЭСЛ1=1,43 — данная агросистема имеет условно стабильное состояние. Значит, мероприятия по переводу пашни в стабильные агроландшафты привели к положительным результатам. Источник статьи: http://infopedia.su/21×9169.html Мероприятия по охране ландшафтов, рельефа, почв и растительности

К важнейшим мероприятиям, связанным с надёжной эксплуатацией нефте-газопромысловых объектов и сохранению ландшафтов, следует отнести: 1. Опережающее строительство дорог методом «от себя»; 2. Максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; 3. Применение песчаных насыпей (не менее 1 м) с их последующей планировкой, систематической доотсыпкой и закреплением откосов от водной и ветровой эрозии; 4. Применение метода тепловой изоляции с целью предотвращения растепления многолетнемёрзлых грунтов; 5. Регламентированное летнее движение гусеничного транспорта; 6. Борьба с оврагообразованием, проведение мероприятий по дренированию территории; 7. Инженерная и биологическая рекультивация земель в соответствии с нормативами и сроками. Кроме вышеперечисленных мероприятий, в целях сохранения природных ландшафтов дополнительно рекомендуются следующие природоохранные мероприятия: — соблюдение норм противопожарной безопасности на промышленных объектах; — снижение естественной пожарной опасности угодий (расчистка от ветоши и др.); — своевременная замена изношенного оборудования (труб, прокладок и т. д.); — недопущение наезда технологического транспорта на трубопроводы; — обваловка экологически опасных объектов и создание канав-ловушек в естественных понижениях рельефа; — применение антикоррозионных технологий и покрытий; — оптимизация размещения задвижек на трубопроводах; — применение автоматизированных методов проверки состояния технологического оборудования; — проведение и организация контроля охранных зон; — организация комплексного мониторинга биогеоценозов; — упорядочивание и оптимизация складирования строительных материалов; — утилизация промышленных и строительных отходов; — недопущение проезда техники за пределами отвода земель; — контроль за соблюдением норм отвода земель под промышленные объекты; — рекультивация карьеров и песчаных отсыпок с использованием агротехнических и биологических методов. Для снижения негативных воздействий и сохранения естественного состояния растительного покрова на осваиваемых территориях рекомендуется проведение следующих мероприятий: — проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове, защищающем травяно-кустарничковый покров; — оптимальное размещение объектов обустройства месторождения; — организация сбора, мест хранения, транспортировки и мест захоронения строительных и бытовых отходов; — с целью предотвращения затопления, подтопления, подпора поверхностных и грунтовых вод вблизи трасс линейных сооружений создать водопропускные и искусственные дренажные системы в теле насыпей в понижениях; — опережающее строительство подъездных путей; — полностью исключить движение транспорта вне постоянной дорожной сети; — провести биологическую рекультивацию на землях, отведенных во временное пользование; — на пойменных участках строительства утилизировать после рубок ветки, кустарники и мелкий порубочный материал; — запретить разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами специально оборудованных для этого площадок, принимать срочные меры к тушению любых возгораний; — в особо пожароопасное время (июль) запретить пребывание людей без особой необходимости в растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам: лишайниковые и кустарничково-лишайниковые тундры; — организовать мониторинг влияния объектов строительства и эксплуатации месторождений на почвенно-растительный покров. Основной принцип сохранения существующего рельефа заключается в термоизоляции мерзлотных толщ, предотвращении развития эрозионных процессов. Через водотоки трубопроводы должны прокладываться на опорах в защитном кожухе. Это способствует максимальному сохранению склоновых участков от повреждения, что, в свою очередь, препятствует развитию солифлюкции.

Земляное полотно должно быть запроектировано по I и II принципу в насыпях с обязательным сохранением в ненарушенном состоянии мохово-растительного покрова в основании насыпи. Отсыпка полотна производится способом «от себя». При этом срезка мохорастительного слоя не производится во избежание нарушения термозащитного основания насыпи. С этой же целью отсыпку земполотна целесообразно вести в зимнее время на промороженное основание. При этом возка грунта из карьеров производится по отсыпанному слою насыпи, что преследует двоякую цель: не нарушается моховый покров тундры и происходит уплотнение насыпи колесами транспортных средств. Для предотвращения разрушения земляного полотна от ветровой и водной эрозии должно быть предусмотрено укрепление откосов насыпи. Для предотвращения развития термокарста, пучения, деформаций грунта инженерная подготовка территории к строительству включает устройство достаточно мощных песчаных отсыпок. Строительство дорог проектом предусматривается на песчаных насыпях. Для опор ВЛ наибольшую опасность представляет морозное пучение, а также потеря несущей способности торфянистых грунтов при их оттаивании. Эта опасность преодолима при достаточном заглублении свайного фундамента и защемлении свай в минеральном грунте под торфяной залежью, а также использования специальных конструкций против пучения. Основная причина антропогенной активизации эоловых процессов — уничтожение растительности на участках суглинистых грунтов и в результате воздействия транспортных средств и землеройных механизмов. Поэтому проезд автотранспорта возможен только по дорогам. Строительство мостовых переходов осложняются длительными и интенсивными паводками рек. Насыпи мостовых переходов постоянно подвергаются угрозе размыва. Поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по их предупреждению — укрепление откосов берегов от размыва. Результатом воздействия на грунты на площадках мостовых переходов может быть пучение и дефляция. Чтобы этого не произошло, необходимо предусмотреть вертикальную планировку песком. Отсыпка площадки производится методом «от себя» с послойным уплотнением грунта с тем, чтобы естественная влажность грунта и ее почвенно-растительный слой не нарушались. Фундаменты всех зданий и сооружений – металлические ростверки по сваям из стальных труб. Эстакады коммуникаций и опоры на скважинах выполняются из металлических труб, которые вставляются в пробуренные скважины. Погружение свай предусматривается буроопускным способом. Скважина и внутренняя полость сваи заполняется цементно-песчаным раствором, защита от морозного выпучивания обеспечивается за счет глубины погружения и конструкции свай, а также за счет применения, в необходимых случаях, противопучинных мероприятий. Применение более эффективных мер по предотвращению развития инженерно-геологических процессов и явлений, строгое соблюдение проектных решений и рекомендаций является необходимым условием для успешного и наиболее экономичного обустройства данных объектов. Источник статьи: http://studopedia.ru/9_200249_meropriyatiya-po-ohrane-landshaftov-relefa-pochv-i-rastitelnosti.html |