Механизированная обрезка плодовых деревьев

Перевод садоводства на индустриальную основу предусматривает дальнейшее совершенствование технологии возделывания плодовых культур на базе комплексной механизации. Обеспечение высокой продуктивности плодовых насаждений и получение высококачественной продукции возможно лишь при правильном и своевременном формировании кроны деревьев, а в период плодоношения их — при регулировании ростовых процессов и плодоношения с помощью обрезки на фоне высокой агротехники. Этот агроприем очень трудоемкий и требует больших затрат высококвалифицированного ручного труда. Полная или частичная механизация обрезки плодовых деревьев позволила бы уменьшить долю ручного труда, в значительной степени повысить его производительность, снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность садоводства в целом.

Широкое применение механизированного способа обрезки тормозится по нескольким причинам: во-первых, нет специально разработанных крон деревьев, в большей или меньшей степени отвечающих требованиям машинной обрезки; во-вторых, мало изучено влияние машинной обрезки на состояние и продуктивность плодовых насаждений; в-третьих, в настоящее время практически отсутствуют совершенные машины, пригодные для обрезки садов.

Машины используются преимущественно для контурной обрезки деревьев, ограничивающей рост деревьев в высоту и в междурядье. Это позволяет удерживать крону в необходимом объеме. Кроме того, периодическая контурная обрезка является также омолаживающей.

В нашей стране проведены значительные работы по изучению механизированной обрезки плодовых деревьев. В Молдавии В. Г. Кужеленко (1972) на основании исследований по изучению механизированной обрезки деревьев различных сортов сливы пришел к выводу, что машинная обрезка не имеет отрицательного влияния на жизнедеятельность растений, не снижает урожайности деревьев и качества плодов, резко повышает производительность труда, снижает себестоимость выращенной продукции.

Положительные результаты получены также от применения механизированной обрезки деревьев в насаждениях яблони ВНИИС им. И. В. Мичурина (Герасимов В. А., 1976).

Проведенные исследования в Подмосковье по изучению механизированной обрезки деревьев в насаждениях яблони сортов Антоновка обыкновенная, Уэлси, Коричное полосатое, Мелба, Папировка и Грушовка московская также дали положительные результаты (Кудрявец Р. П., Голоулина Л. К., 1976). В большинстве случаев при механизированной обрезке деревьев машиной ОКМ-4,5 увеличивалась площадь листовой поверхности и урожайность на единицу объема и проекции кроны.

В УНИИОС проведены опыты по обрезке деревьев яблони, черешни и абрикоса машиной ОКМ-4,5 в плодоносящих насаждениях. В опыте с яблоней, заложенном весной 1974 г., изучалось влияние обрезки деревьев на ростовые процессы, урожайность и общее состояние насаждений посадки 1962 г. Сорт — Ренет Симиренко, подвой — М3, схема посадки деревьев — 6 × 5 м. Высота деревьев — 4 — 4,5 м, диаметр кроны — 4,5 м. Деревья в саду сформированы по способу разреженно-ярусной кроны. Контурную обрезку выполняли машиной ОКМ-4,5 с дисковым режущим аппаратом. Использовали пилы с плоским прямым зубом и толщиной полотна 2,8 мм. В опыте применяли два варианта обрезки: обе стороны кроны обрезали в один год; одну сторону кроны обрезали в первый год, вторую — в следующем. Плоскость резания располагалась на 1,5 м от оси ряда нижней части кроны и была наклонена в сторону ряда на 15° от вертикали. Повторную обрезку деревьев машиной провели в 1978-1979 гг. Контролем служила ручная обрезка. В вариантах с механизированной обрезкой дополнительно проводили прореживание ветвей с целью улучшения светового режима кроны. Следует отметить, что эти насаждения не были специально сформированы или подготовлены для машинной обрезки. Поэтому во многих случаях у деревьев машиной обрезали часть толстых скелетных ветвей, направленных в сторону междурядий.

За годы исследований прирост окружности штамба в целом несколько снизился при обрезке кроны с двух сторон. В отдельные годы прирост его зависел от урожайности деревьев.

Средний прирост однолетних побегов был больше у контрольных деревьев, так как при ручной обрезке ежегодно проводили более сильную укорачивающую обрезку во всех зонах кроны, а при машинной — только легкое прореживание. В первый год после машинной обрезки в местах срезов толстых ветвей наблюдался рост сильных побегов типа жировых. В целом через шесть лет после обрезки общее состояние деревьев яблони во всех вариантах опыта было хорошее независимо от способа обрезки.

За годы исследования существенной разницы в урожайности по вариантам не было (табл. 11).

11. Урожайность насаждений яблони при разных способах обрезки деревьев по годам, ц/га

Выработка за смену на одного рабочего при ручной обрезке контрольного участка составила 12 деревьев, а в вариантах после машинной обрезки — 45. производительность машины ОКМ-4,5 за смену в среднем 6 га. Таким образом, затраты труда на обрезке с учетом ручной дообрезки внутренней части кроны и исправления некачественных срезов снизились в 3,7 раза (Клочко П. В., Сафонов А. Ф., Власенко В. А., 1979).

В опытах с черешней и абрикосом, проведенных в 1974 — 1979 гг. (Барабаш Н. А., 1979), машинная обрезка не снизила урожайности, способствовала улучшению товарного качества плодов и снижению более чем в три раза затрат труда на уход за кроной деревьев (табл. 12).

12. Эффективность машинной обрезки деревьев черешни и абрикоса (средние данные за 1974 — 1979 гг., УНИИОС)

Результаты исследований с разными плодовыми породами показывают, что использование машин для обрезки деревьев дает возможность в лучшие сроки провести обрезку, повысить производительность труда и снизить затраты ручного труда на этой операции в плодоносящих насаждениях.

Контурная обрезка, как правило, требует ручной доработки, заключающейся в исправлении некачественных срезов и прореживании веток внутри кроны с целью улучшения ее светового режима. Для облегчения этого труда могут быть использованы электрические, пневматические и гидравлические секаторы различных конструкций.

Успешное применение механизированной обрезки во многом зависит от конструкции насаждений. В большей степени подходят для этого дерева с пальметтной и полуплоской кронами, у которых скелетные ветви направлены по линии ряда, а в междурядья выходят только полускелетные и обрастающие (рис. 23). У деревьев с такими кронами при механизированной обрезке сильного травмирования ветвей не наблюдается.

23. Цветение яблони в пальметтном саду (перед началом вегетации проведена контурная обрезка деревьев машиной ОКМ-4,5)

В Молдавии при изучении эффективности механизированной обрезки деревьев яблони машиной ОКМ-4,5, ограничивающей высоту и ширину кроны в пальметтном саду, получены положительные результаты (Мокан М. Д., 1980). В среднем за 1973 — 1976 гг. по сортам Джонатан, Кальвиль снежный и Ренет Симиренко на подвоях семенном, М4 и М9 при механизированной обрезке деревьев с обрезкой ветвей внутри кроны вручную урожайность была выше в зависимости от подвоя на 5,4-17%, прибыль — на 9-25%, выше также была рентабельность производства и ниже себестоимость выращенных плодов в сравнении с ручной обрезкой.

Применение механизированной контурной обрезки 15-летних деревьев яблони сорта Голден делишес в пальметтном саду Пловдивского округа (Болгария) на протяжении двух лет не снизило урожайности деревьев в сравнении с обрезкой их вручную (Беляков В., Русалимов Ж., Максимов Н., 1979).

Применение механизированной обрезки в насаждениях с округлой кроной деревьев требует предварительной их подготовки. Для этого прежде всего удаляют верхнюю часть центрального проводника в зависимости от сорта и возраста деревьев на высоте 1,6 — 2,2 м от поверхности почвы с оставлением защитного звена длиной 10 — 15 см над боковой веткой. Кроме того, укорачивают вертикально растущие скелетные ветви первого порядка над боковым разветвлением. Скелетные ветви, растущие в междурядье, по возможности направляют по линии ряда путем обрезки на боковую ветвь. В период вегетации при образовании сильных побегов в местах среза толстых веток для торможения их роста желательно применить ретарданты, например, водный раствор калиевой соли а-нафтилуксусной кислоты (Муханин В. Г., Герасимов В. А., Белоусов М. К., 1979).

Первую механизированную обрезку молодых деревьев семечковых пород проводят после 4 — 5 лет их промышленного плодоношения. В этом случае можно избежать снижения урожайности насаждений и предотвратить сильный рост побегов. Обрезку боковых сторон и верха деревьев лучше проводить не одновременно, а поочередно. Исходя из биологических особенностей плодоношения семечковых пород обрезку деревьев необходимо повторять примерно через каждые 4 — 5 лет. Как ручную, так и механизированную обрезку проводят в оптимальные сроки ранней весной до распускания почек.

В уплотненных насаждениях косточковых пород (абрикос и слива) необходимость первой механизированной обрезки наступает на 6 — 7-й год после закладки сада. Первую обрезку проводят сразу по всему контуру. Верх кроны обрезают на высоте 4 м от земли. Основная задача первой обрезки — уравнять в пределах ряда размеры и форму деревьев. В дальнейшем переходят к поочередной обрезке боковых сторон кроны примерно через три года. При этом в один год обрезают только одну сторону ряда. Плоскую обрезку кроны проводят по мере необходимости. Для создания световых коридоров и снижения высоты кроны механизированная обрезка может применяться и в насаждениях с разреженно-ярусной кроной.

Поскольку механизированная обрезка является своего рода омолаживанием деревьев, она может вызывать сильный прирост ветвей. Поэтому на следующий год после ее применения возникает необходимость в определенном прореживании кроны и укорачивании отдельных чрезмерно длинных веток.

Основные требования к кроне в связи с механизацией обрезки и уборки урожая. Механизация трудоемких процессов в садоводстве, в частности, обрезки деревьев, уборки урожая и других предъявляет повышенные требования к кронам деревьев во вновь создаваемых плодовых насаждениях. При формировании деревьев необходимо стремиться к созданию более или менее универсальных крон. При этом необходимо учитывать биологические особенности роста и плодоношения возделываемых пород и их сортов. Наряду с этим необходимо учитывать реальные возможности использования имеющихся машин для обрезки деревьев и уборки плодов и тех, которые будут созданы в ближайшее время.

Для обрезки в настоящее время используются машины ОКМ-4,5, МКО-3, ОПС-74 и другие, которые обеспечивают контурную обрезку деревьев.

Для механизированной уборки урожая применяют машины ВСО-25 «Стрела», ПСМ-55, ВУМ-13 и другие, которые работают по принципу встряхивания плодов при помощи механических вибраторов с последующим их улавливанием. К насаждениям, где предусматривается комплексная механизация трудоемких процессов, в том числе обрезка деревьев и уборка плодов, предъявляются следующие требования.

Расстояние между деревьями в саду. Расстояние между деревьями в ряду может быть произвольным, хотя для обработки почвы в междурядьях и на приствольных полосах культиваторами с выдвижными секциями оно должно быть не менее 2 м. При имеющихся машинах для обрезки деревьев (ОКМ-4,5, МКО-3 и др.) оптимальные условия для их работы обеспечиваются при ширине междурядий не менее 5 м, для уборки плодов (встряхиватель плодов ВСО-25 «Стрела», машина для уборки плодов ПСМ-55 и др.) — 6 м. Таким образом, минимальное расстояние между рядами должно быть 5 — 6 м. Следует отметить, что при выращивании яблони на карликовых подвоях М9, М26, М27 и др., груши на айве в интенсивных садах оптимальными являются расстояния между рядами 3,5 — 4 м. Для этих насаждений требуется разработка машин для обрезки деревьев и уборки плодов с меньшими габаритами и большей маневренностью (подобных вишнеуборочной машине ВУМ-15).

Размер деревьев. Деревья в саду по силе роста должны быть выравнены и не превышать 4 м, а диаметр кроны — 5 м.

Штамб дерева. Высота штамба должна быть не менее 60 см. При такой высоте можно успешно проводить механизированную обработку почвы в приствольных полосах и машинную уборку плодов. Примерно на высоте до 60 см над поверхностью почвы не должно быть также свисающих веток.

Крона дерева. По форме кроны наиболее приспособленными для контурной обрезки являются плоские и полуплоские, для уборки урожая — полуплоские и округлые. Размещение скелетных ветвей первого порядка в кроне должно быть поярусное или одиночное. Количество ярусов желательно иметь не более трех. Расстояние между ярусами — не менее 50 — 60 см. Скелетные ветви следует размещать в плоскости ряда. Допускается выход их в междурядье под углом не более 40 — 45 ° к направлению ряда. При выходе скелетных ветвей в междурядье под углом в пределах от 45° до 90° к направлению ряда во время механизированной обрезки удаляется большая их часть, наносятся сильные раны.

Источник статьи: http://agrolib.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st018.shtml

Техника обрезки

Правила выполнения срезов

Обрезка — хирургическая операция. Скорость и равномерность зарастания ран в значительной степени зависят от правильного направления и качества срезов. При обрезке плодовых растений применяют три вида срезов: на почку, на кольцо и на боковое ответвление.

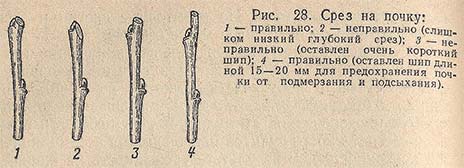

При укорачивании однолетнего прироста срез делают на почку: начинается он против основания почки и заканчивается непосредственно над ее вершиной (рис. 28). Если срез сделать длинным (начинается значительно ниже основания почки), то верхняя часть стебля подсыхает и из почки отрастает слабый побег или она высыхает. При обрезке ранней весной, когда возможен возврат сильных морозов, или в районах с сухой и жаркой весной целесообразно оставлять над почкой шипик длиной 15-20 мм, который предохраняет ее от подсушивания и обеспечивает отрастание сильного полноценного побега. Более короткий шипик не предохраняет почку от подсыхания и ухудшает зарастание раны.

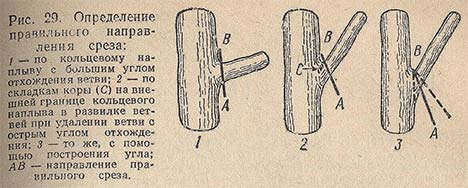

Многолетние ветви вырезают по внешней границе кольцевого наплыва. Если срезаемая ветвь с большим углом отхождения, то кольцевой наплыв хорошо выражен вокруг всего основания ветви, и в таких случаях определить правильное направление среза не представляет труда (рис. 29). При остром угле отхождения наплыв хорошо выражен лишь в развилке между ветвями, и при удалении таких ветвей выбор правильного направления среза требует определенного навыка. При этом можно руководствоваться двумя способами: 1) срез должен быть параллельным мелким складкам коры, которые хорошо заметны на внешней границе наплыва; 2) из точки, находящейся на внешней границе наплыва в развилке ветвей, мысленно проводят две линии: одну перпендикулярно оси срезаемой ветви, вторую параллельно оси несущей ветви; срез должен проходить по биссектрисе построенного угла. При этом чем меньше угол отхождения, тем больший выступ остается на несущей ветви в нижней части среза.

Для предупреждения отлома крупные ветви вырезают в два приема. Вначале снизу по направлению среза делают пропил на 1/3-1/2 диаметра ветви, затем на расстоянии 8-12 см от несущей ветви — второй пропил сверху и лишь после удаления основной части ветви выпиливают оставшийся пенек.

Наиболее распространенные ошибки при вырезке ветвей — срезы с оставлением пеньков и глубокие срезы с удалением кольцевого наплыва. Оставленные пеньки подсыхают, загнивают и служат одной из причин возникновения дуплистости крупных ветвей и стволов. Когда срез проходит по внешней границе верхней части кольцевого наплыва почти под прямым углом к оси срезаемой ветви, то рана зарастает лишь сверху, пенек в нижней части до линии правильного среза подсыхает и в течение очень длительного времени не зарастает. При оставлении пенька в верхней части среза рана зарастает с нижней стороны. При удалении кольцевого наплыва (глубокий срез) поверхность среза сильно увеличивается и такие раны зарастают хуже и медленнее (рис. 30).

При вырезке ветви на боковое ответвление плоскость среза должна проходить под углом 55-65° к направлению оси несущей ветви и по внутренней границе кольцевого наплыва (рис. 31). При вырезке на крупную боковую ветвь в первые 1-2 года под тяжестью плодов она может отломиться, расщепив при этом вдоль слоев древесины оставшуюся часть несущей ветви. Для предупреждения отломов оставляют защитное звено — пенек несущей ветви длиной 15-20 см с одной-двумя полускелетными или обрастающими ветвями. Через 2-3 года, когда прочность соединения боковой ветви с несущей повысится, защитное звено вырезают. При высоких срезах, а также при срезах под углом более 70° образуются долго не заживающие пеньки. При срезах под углом менее 50° резко возрастает опасность отлома боковой ветви.

Высокопроизводительная работа и хорошее качество обрезки возможны лишь при освоении рациональных приемов работы садовыми инструментами. Садовым ножом срезы выполняют быстро, одним движением, поверхность их гладкая, и не требуется никакой дополнительной зачистки. Деревья до 8-10 лет можно обрезать преимущественно садовым ножом.

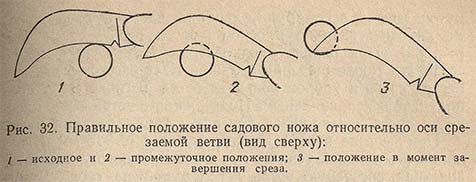

При выполнении среза траектория движения садового ножа сложная и несколько повторяет серповидную форму лезвия. Движение должно быть таким, чтобы независимо от толщины срезаемой ветви срез выполнялся всем лезвием ножа, а не отдельной его частью. Для этого при движении ножа слева направо и заглублении в ткани срезаемой ветви нож должен плавно поворачиваться вокруг оси срезаемой ветви по часовой стрелке (если смотреть сверху), что обеспечивается подтягиванием ручки ножа к туловищу обрезчика. Такой поворот обеспечивает равномерное заглубление ножа и режуще-скользящее движение всего клинка. Если поворот не делать и продвигать нож только слева направо, изогнутая часть ножа заклинивается, ветвь остается несрезанной. При более сильном рывке или отламывается носок ножа, или выламывается срезаемая ветвь (рис. 32).

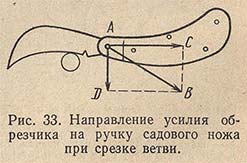

Усилие обрезчика, прикладываемое к ручке ножа, направлено по линии АВ, и его можно разложить на две составляющие: слева направо — АС и на себя — AD (рис. 33). Начинающие обрезчики обычно делают две ошибки. Они прилагают усилие или только по линии АС, или только по линии AD. В первом случае клинок заклинивается. Во втором случае, если ветвь тонкая, ее удается срезать, но нож по инерции продолжает движение и сильно травмирует несущую ветвь. Вот почему нельзя держать незащищенной левую руку выше ножа, так как возникает опасность тяжелой травмы. Если же ветвь достаточно толстая, то при движении ножа только на себя срезать ее не удается.

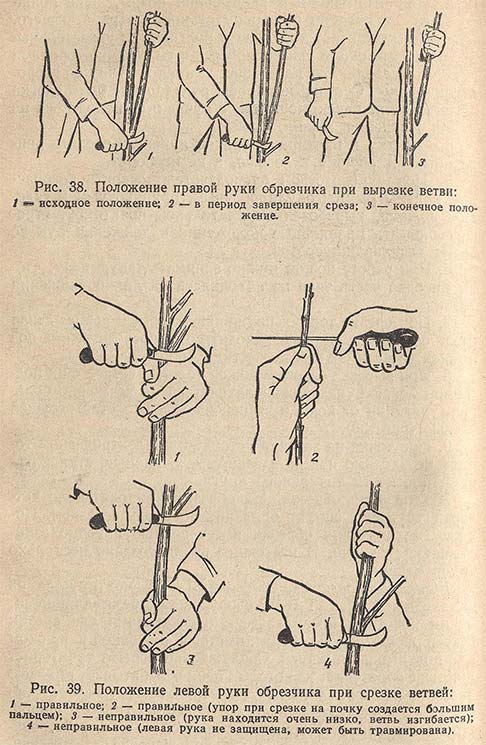

Движение правой руки обрезчика также сложное. В исходном положении (см. рис. 36) слегка согнутая в локте правая рука вытянута вперед. Начало движения осуществляется отводом руки вправо и небольшим сгибанием в локте. Когда клинок ножа продвинут до места изгиба, кисть руки плавно поворачивается вправо, продолжает отвод руки вправо и сгибание в локтевом суставе, предплечье прижимается к туловищу. После завершения среза рука продолжает движение до отказа вправо.

Чтобы делать хорошие срезы, ветвям в месте среза нужно придать устойчивое положение. Для этого их зажимают в кулаке вытянутой вперед левой руки, верхняя часть кулака должна находиться ниже плоскости среза на 5-10 мм (см. рис. 39). При подрезке однолетних ветвей упор можно создавать также большим пальцем. Если расстояние между местом среза и упором большое, ветвь изгибается, а срез получается неправильным. Поддерживать ветвь выше плоскости среза нельзя из-за опасности травмирования руки.

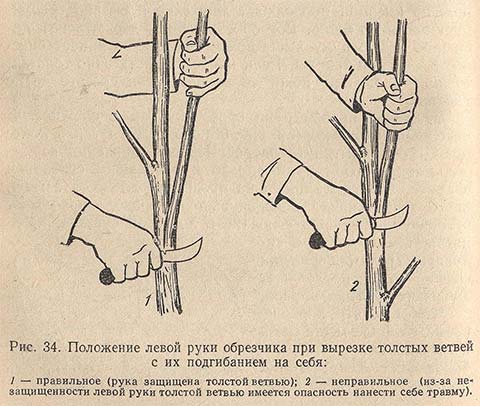

При вырезке ветвей диаметром более 10-15 мм нужно прилагать большое усилие. Его можно намного уменьшить, подгибая срезаемую ветвь левой рукой на себя. Чтобы не нанести травму, левая рука обязательно должна быть защищена более толстой несущей ветвью и находиться по возможности выше места среза (рис. 34).

При работе секатором необходимо соблюдать следующие правила. Прежде всего опорный клинок должен быть обращен в сторону срезаемой части ветви. В противном случае на оставшейся ветви кора будет повреждена им и такую рану нужно зачищать ножом (рис. 35).

При вырезке ветви с острым углом отхождения секатор подводят снизу, а не сбоку ветви, так как в последнем случае будет оставлен пенек. При вырезке сравнительно толстых ветвей, когда приходится прилагать значительные усилия, нельзя вращать секатор вокруг оси срезаемой ветви, так как при этом сдирается кора и рана будет плохо зарастать. Для облегчения среза ветвь во время резания нагибают левой рукой в сторону опорного клинка.

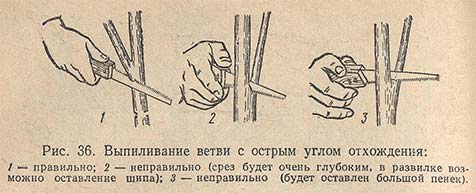

При удалении ветвей с тупыми углами отхождения пропил можно делать сверху вниз с предварительным подпиливанием ветви снизу. В случае острых углов выпиливать ветви нужно только снизу. В противном случае обязательно остается пенек или срез будет очень глубоким с острым пеньком в верхней части (рис.36).

При вырезке ветвей пилой на поверхности среза остаются разрушенные ткани, которые препятствуют зарастанию раны. Поэтому такие срезы зачищают, срезая острым садовым ножом слой толщиной 1-1,5 мм до неповрежденной ткани. Как уже отмечалось выше, зачистка ран садовым ножом часто бывает необходима и при срезке толстых ветвей секатором.

Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают садовым варом. Хороший садовый вар легко наносится на раны при пониженной температуре, хорошо прилипает к свежим срезам, в течение длительного времени не высыхает и сохраняет эластичность, не растрескивается на морозе, в жаркую погоду не растапливается и не стекает, не ожигает ткани коры и камбия. Желательно, чтобы он стимулировал образование каллюса и зарастание ран, поэтому часто в него добавляют ростовые вещества.

Ручные режущие садовые инструменты

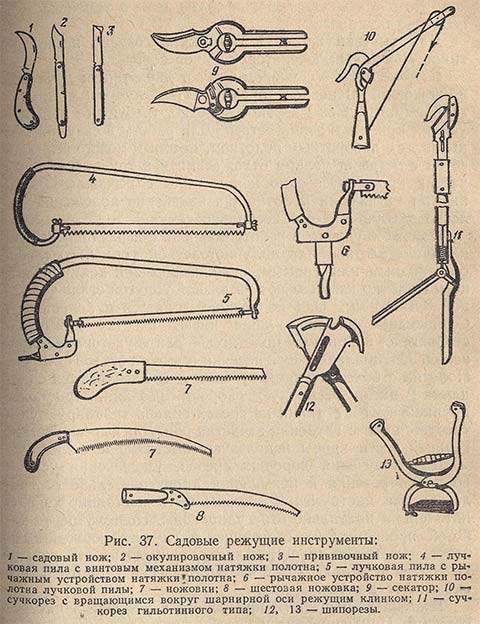

В плодоводстве отдельные работы по уходу за растениями выполняют с помощью режущих ручных инструментов: садовых, окулировочных, прививочных ножей, секаторов и пил (рис.37).

Ножи состоят из клинка, пружины, ручки и соединительной шарнирной оси. В клинке различают основание с опорным выступом и отверстием для шарнирной оси, лезвие (режущая кромка, или жало), носок, спинку (обушок) и боковые плоскости.

Садовые ножи предназначены для срезки ветвей диаметром до 25-30 мм. Они имеют серповидный клинок и крючкообразную или коническую ручку. Различают большие (длина ручки 128 мм), средние (118 мм) и малые (110 мм) садовые ножи с большим и малым изгибами лезвия. Для работы в саду наиболее пригодны большие и средние ножи с большим изгибом лезвия, а в питомниках — средние и малые ножи с небольшим изгибом лезвия.

Окулировочные ножи имеют выпукло-вогнутой формы клинок длиной 42-55 мм, косточку на ручке или выступ на обушке и прямую ручку. Почти прямой частью лезвия у основания клинка срезают щитки с черенков и делают полулунный надрез коры на подвое, а закругленным выступом — продольный разрез коры подвоя и отделяют кору в месте пересечения надрезов. Косточку или выступ на обушке применяют для отделения плохо отстающей коры на подвое и при вдвигании под кору щитка.

Прививочные ножи используют для прививки черенком. Они имеют клинок до 60 мм с прямым лезвием и часто с выступом на конце обушка с хорошо закругленными гранями для отделения коры.

Секаторы, или садовые ножницы, широко применяют при обрезке. Ими срезают ветви толщиной до 25-30 мм. Секатор состоит из режущего и опорного клинков с рукоятками, шарнирной оси с гайкой, стопора гайки шарнирной оси, пружины и запора. Стопор гайки позволяет регулировать плотность соединения клинков. Наиболее распространены секаторы длиной 19, 21 и 23 см.

Для среза ветвей с верхней части кроны используют сучкорезы, или шестовые секаторы. Их выпускают преимущественно двух типов: с вращающимся вокруг шарнира выпуклым клинком и гильотинного типа. Последний наиболее удобен, более легкий и имеет небольшие габариты клинков, что обеспечивает хорошие срезы даже в труднодоступных частях кроны.

Для вырезки шипов в питомнике создано несколько типов специальных секаторов-шипорезов.

Садовые пилы в основном бывают двух типов: лучковые и ножовки. Основное преимущество лучковых пил — тонкое (0,5-0,6 мм) и узкое полотно, требующее меньших усилий при спиливании ветвей. Для работы в саду пригодны пилы с поворотным полотном, которым можно вырезать ветви с острыми углами отхождения и в труднодоступных частях кроны. Особенно ценны пилы с рычажным механизмом натяжения полотна (на изменение положения полотна требуется всего несколько секунд).

Наиболее удобны в работе ножовки с деревянными ручками пистолетной или полупистолетной формы, со слабосерповидным или прямым, суживающимся к концу полотном. Полотно изготовляют из вязкой упругой стали толщиной 0,8-1,2 мм. Оно не должно ломаться и коробиться. Серповидные ножовки чаще имеют насечку для одностороннего, а с прямым полотном — для двухстороннего резания. Оптимальный шаг насечки и высота зубьев 4-5 мм. Полотна с более мелкими зубьями легко забиваются опилками и имеют невысокую скорость резания. При более крупной насечке ткани на срезах сильно травмируются и требуется более глубокая зачистка ран. Для вырезки ветвей верхней части кроны используют шестовые ножовки.

Для получения хороших срезов, уменьшения усилий во время резания и повышения производительности труда садовые инструменты должны быть постоянно хорошо наточены и правильно отрегулированы. Поэтому перед работой проверяют их состояние, в случае необходимости точат, смазывают трущиеся части, а после работы очищают от грязи и присохших частиц древесины, протирают и смазывают маслом.

Техника безопасности при работе с режущими инструментами

При неумелом и неосторожном обращении с садовыми режущими инструментами можно нанести себе или окружающим опасные травмы. Поэтому, перед тем как приступать к точке инструментов и обрезке, необходимо изучить и строго соблюдать следующие основные правила:

1. Ножи и секаторы нельзя оставлять открытыми даже при кратковременных перерывах в работе.

2. В закрытом состоянии лезвия ножа и секатора не должны выступать за контуры закрывающих их частей.

3. При открывании и закрывании ножа лезвие должно быть направлено в сторону от корпуса работающего. При закрывании ножа его берут большими и указательными пальцами около шарнирной оси и тыльными сторонами ладоней надавливают на обушок клинка и ручку со стороны пружины. Остальные пальцы рук должны быть слегка согнутыми, не перекрывать паз в ручке и не находиться на линии движения лезвия.

4. Очистку и протирку клинков нужно проводить движениями от обушка к лезвию, а не наоборот.

5. Под руководством преподавателя освоить безопасные приемы работы окулировочным, прививочным и садовым ножами, выработанные длительной практикой, строго соблюдать правильные положения и движения рук во время выполнения срезов.

6. При работе ножом нужно занимать такую позу, чтобы ни одна часть тела не находилась на линии движения лезвия.

7. При срезке тонких пружинящих ветвей ножом левая рука обрезчика должна находиться непосредственно под линией среза и создавать жесткий упор (рис. 38).

8. При вырезке садовым ножом толстых ветвей с их поджимом левая рука должна находиться на возможно большем удалении от ножа и защищена более толстой несущей ветвью (рис. 39).

9. При точке на заточном станке или электрическом точиле необходимо надевать защитные очки и не становиться в плоскости точильного круга.

Механизация обрезки

На обрезку приходится до четверти трудовых затрат от общих по уходу за садом. Поэтому механизация обрезки имеет важное народнохозяйственное значение. В настоящее время создано несколько типов машин.

Вышка гидравлическая садовая ВГС-3,5 монтируется на самоходном шасси Т-16М, оборудована тремя длинными, одним коротким пневматическими секаторами для срезки ветвей диаметром до 30 мм, шестовой ножовкой и крюком Для подтягивания ветвей. Обслуживают агрегат тракторист и четыре обрезчика, из которых один обрабатывает нижнюю часть кроны с земли, а трое — верхнюю часть с платформы, высота которой меняется с помощью гидроцилиндра. Производительность труда повышается в 2-4 раза, значительно облегчается труд рабочих. Иногда для детальной обрезки плодоносящих садов и формирования молодых насаждений используют виноградниковый пневмоагрегат ПАВ-8 с восемью пневматическими секаторами.

Садовый агрегат АС-2 имеет две рабочие площадки, высота которых меняется гидроподъемниками. Обрезку проводят пневматическими секаторами и шестовыми ножовками.

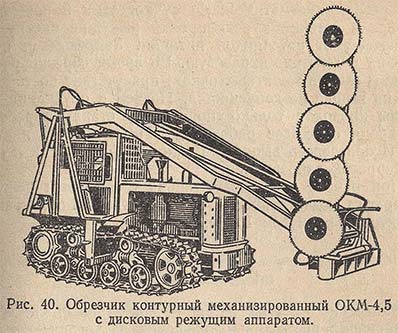

Обрезчик контурный механизированный ОКМ-4,5 с дисковым режущим аппаратом предназначен для вертикальной, наклонной и горизонтальной обрезки крон (рис. 40). Высота среза крон 0,5-4,9 м, угол наклона режущего аппарата 0-90°. Обслуживает машину один тракторист. Производительность труда на горизонтальной обрезке повышается примерно в 5, а на вертикальной — в 13 раз. С помощью машины только подрезают ветви, прореживание проводят вручную. Необходима также поправочная обрезка крупных скелетных ветвей для замены некачественных машинных срезов.

Для сбора и вывозки сучьев применяют лозоподборщик навесной виноградниковый ЛНВ-1,5, сборщик-транспортировщик сучьев СТС-4, приспособление «Волокуша» к агрегату АВН-0,5, переоборудованный копновоз КНУ-11 и др.

Для безопасности у гидравлической вышки должны быть исправными лестницы, перила, поручни и рабочие узлы. Обрезчиков необходимо обучить безопасным приемам работы пневматическими сучкорезами и ножовками. На время заточки и регулировки режущие инструменты отключают от источников питания. Запрещается приводить их в действие вхолостую. Во время обрезки рабочие должны быть в защитных очках, присутствие посторонних лиц на вышке не допускается. Подъем и опускание платформы проводят только по сигналу старшего рабочего. На время переездов рабочие должны покинуть платформу. Использовать вышку на склонах более 12° и в садах на террасах запрещается.

При работе обрезочных машин с дисковым режущим аппаратом людям запрещается находиться на прилегающей территории радиусом 100 м.

Источник статьи: http://www.spec-kniga.ru/rastenievodstvo/sadovodstvo-i-cvetovodstvo/formirovanie-i-obrezka-plodovyh-derevev-tekhnika-obrezki.html