Технология механизированной валки деревьев

Валка с корневой системой позволяет более полно использовать фитомассу дерева, но имеет большие технические затруднения как в процессе валки, так и дальнейшей переработки.

Валка с оставлением пня может быть трех видов: ручная, механизированная и машинная.

При ручном виде валки используют ручные лесозаготовительные инструменты (ручные пилы, топоры). В настоящее время этот вид промышленно не применяется.

При механизированном виде используют ручной моторный инструмент.

Ручные моторные инструменты классифицируют на: бензиномоторные и электромоторные пилы.

Электромоторные пилы используют для раскряжевки, обрезки вершин и крупных сучьев. Электромоторные пилы по сравнению с бензиномоторными более просты в эксплуатации, у них значительно меньше уровни шума и вибрации. Но для них необходим источник энергии, что ограничивает их применение на лесосеке.

Основными узлами бензиномоторных пил являются двигатели внутреннего сгорания, устройство для передачи вращающего момента от двигателя к пильному механизму, пускового механизма и рамок для крепления основных узлов и деталей. Основными частями пильного механизма является пильная нитка, ведущая и ведомая звёздочка, пильная цепь, устройство для натяжения и смазывания пильной цепи, амортизирующее устройство и вспомогательное оборудование.

В процесс валки дерева входят следующие последовательно выполняемые операции: осмотр дерева; подготовка рабочего места; подпил, срезание и сталкивание дерева; переход к следующему дереву.

Осмотр дерева производят для того, чтобы оценить его и выбрать условия для безопасной валки в направлении, заданном технологической картой разработки лесосеки и обеспечивающем наибольшее сохранение подроста. При осмотре выявляют состояние ствола, на глаз устанавливают диаметр дерева и его наклон, особенности строения кроны, силу и направление ветра.

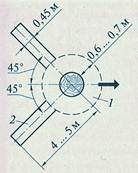

Подготовка рабочего места заключается в уборке снега, кустарника, подроста, подгона и низко свисающих сучьев, выборе и подготовке путей отхода вальщика во время свободного падения дерева. Коридоры отхода вальщика должны идти под углом 45° к направлению валки в противоположную от этого направления сторону. При высоте снежного покрова свыше 0,6 м, вальщику следует выделять в помощь рабочего для расчистки снега.

Направление коридоров отхода

При опиливании сучьев надо помнить о том, что нельзя пилить выше уровня плеч и стоять прямо за пилой.

Ширина отходного пути после расчистки должна быть не менее 0,45 м, глубина снега — не более 0,3 м, глубина оставляемого снега по кольцу обхода — не более 0,2 м.

Чтобы дерево упало в заданном направлении без образования дефектов в комлевой части ствола производят подпил. Подпил дерева производится со стороны направления валки одним из следующих способов: одним резом при валке деревьев; двумя резами под углом а = 20-40° друг к другу;двумя параллельными резами с расстоянием между ними 0,1 м.

Подпил производят клином вверх, клином вниз или с подпилом двумя параллельными резцами.

Глубина подпила зависит от диаметра дерева, наклона ствола, формы и развитости кроны, силы и направления ветра. У вертикально стоящих деревьев с равномерно развитой кроной при отсутствии ветра глубину подпила делают равной 1/4 диаметра дерева в месте среза.У деревьев с односторонне развитой кроной или наклоном ствола в сторону валки, а также при попутном ветре глубину подпила во избежание самопроизвольного падения дерева со сколом в комлевой его части увеличивают до 1/3диаметра дерева.

После выполнения подпила производят срезание дерева со стороны, обратной направлению валки. Плоскость срезания должна быть горизонтальной и находиться на уровне верхней кромки подпила. Высота пня от шейки корня должна быть меньше или равна 1/3 диаметра дерева, но не более 10 см. Деревья, диаметр которых превышает длину пильной шины, срезают за два или три приема.

При срезании дерева оставляют зону не перерезанных волокон — перемычку, которая служит шарниром при сталкивании дерева с пня и его свободном падении. Наличие перемычки обеспечивает устойчивость дерева, предотвращает зажимы пильной шины и обратное непроизвольное падение дерева. При правильном выполнении подпила и срезании дерева во время сталкивания его с пня на стволе образуется козырек, который препятствует движению дерева в сторону, противоположную направлению валки.

При различных диаметрах дерева на высоте 1,3 м рекомендуются следующие значения ширины перемычки:

| Диаметр дерева, см | Размер перемычки, см |

| До 20 | |

| 21-40 | |

| 41-60 | |

| Свыше 60 |

Если дерево имеет напенную гниль, ширину перемычки увеличивают на 2-3 см.

Для сталкивания деревьев в заданном направлении при валке применяют следующие приспособления: валочные лопатки, валочные вилки, деревянные и металлические клинья, гидроклинья и гидродомкраты.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Машинная валка деревьев

виду выполняемых технологических операций — валочные (ВМ); валочно-трслевочные (ВТМ); валочио-пакетирующие (ВПМ); валочно-сучкорезно-раскряжевочные (ВСРМ)(харвестеры); валочно-сучкорезные; сучкорезные (МОС); сучкорезно-раскряжевочные (МОСР), называемые также процессорами;

по применению в технологиях заготовки — машины для хлыстовой технологии (ВМ, ВТМ, ВПМ, МОС и другие, в результате работы которых происходит заготовка деревьев или хлыстов) и машины для сортиментной технологии.

по ширине обрабатываемой полосы леса — узкозахватные (без гидроманипулятора) и широкозахватные (с гидроманипулятором);

по направлению действия технологического оборудования — фланговые, фронтальные, полноповоротные.

Технологический процесс валки деревьев машиной ВМ-4 включает в себя следующие приемы:

— наводка срезающего устройства на дерево;

— наводка сталкивающего рычага;

Машина ВМ-4 имеет целый ряд существенных недостатков, например отсутствие гидроманипулятора, вынуждавшее машину при производстве работ подъезжать к каждому дереву, что делало практически невозможным сохранение подроста.

Валочно-трелёвочные машины –ВТМ, имеют преимущество перед валочными машинами связанное с отсутствием необходимости специальной трелёвочной техники. Разрабатывается лесосека лентами шириной 4м. В состав технологического оборудования входит гидроманипулятор, на конце которого установлено захватно-срезающее устройство и зажим для сбора и удержания дерева. Применение ВТМ уменьшает повреждение комлевой части ствола по сравнению с ВМ.

Валочно-пакетирующие машины –ВПМ. Вылет манипулятора 8м, максимальный диаметр срезаемого дерева 90см, скорость движения 2км/ч.

Харвестеры подразделяют на одно- и двухзахватные. Технологическое оборудование однозахватных сходно с ВПМ. Отличие в том что у ВПМ на свободном конце манипулятора установлено не захватное устройство, а харвестерная головка, которая захватывает дерево, срезает, сталкивает, очищает от сучьев и раскряжёвывает. В задачу оператора входит наведение головки на дерево.

У двухзахватного харвестера устройство для обрезки сучьев и раскряжёвки находятся на базе машины, а захватно-срезающее устройство на конце манипулятора.

7. Трелёвка лесоматериалов

Трелевка — это перемещение древесины от места валки к месту погрузки на лесовозный транспорт.

Трелевка является самой трудо- и энергоемкой операцией лесосечных работ и оказывает наиболее существенное влияние на состояние будущей вырубки. Если древесина вывозится на нижний склад без перегрузки на верхнем складе, то такой технологический процесс называется прямой вывозкой древесины.

В зависимости от типа технологического процесса древесина может трелеваться в виде деревьев, хлыстов или сортиментов.

По виду применяемого оборудования различают гужевую, тракторную, канатную и воздушную трелевки.

В зависимости от способа закрепления лесоматериалов на трелевочном оборудовании различают трелевку в непогруженном, полупогруженном, полуподвешенном, полностью погруженном и полностью подвешенном положениях.

Наиболее распространенной в настоящее время является тракторная трелевка пачек хлыстов или деревьев в полупогруженном положении, осуществляемая специальными трелевочными тракторами с канатно-чокерным или бесчокерным технологическим оборудованием. Трелевочные тракторы с пачковыми захватами выполняют трелевку пачек деревьев или хлыстов в полуподвешенном положении. Тракторная трелевка сортиментов осуществляется сортиментовозами (форвардерами) в полностью погруженном положении.

Применение тракторов на трелевке древесины ограничивается в основном рельефом местности и несущей способностью грунтов.

При невозможности использования тракторов (уклоны местности более 20° или сильно заболоченная лесосека) применяют различные виды канатных трелевочных установок и реже — вертолеты или аэростаты.

Трелевочная техника также называется первичнымтранспортом леса.

Основным показателем его работы является среднее расстояние трелевки. С достаточной для практических целей точностью (при допущении о равномерном расположении запаса древесины по лесосеке) оно может быть определено по формуле:

где К 1 и К2 — коэффициенты, зависящие от схемы расположения трелевочных волоков;

Ко — коэффициент, учитывающий увеличение расстояния трелевки из-за маневрирования трактора, К0 — 1,1. 1,2.

Трелевочные волоки подразделяют на магистральные и пасечные.

Магистральный волок— это простейший транспортный путь, по которому древесина доставляется на верхний склад или погрузочный пункт.

Пасенный волок — это простейший транспортный путь, по которому древесина, заготовленная на одной пасеке, транспортируется на верхний склад или лесопогрузочный пункт.

Пасека — это элементарная часть лесосеки, древесина с которой вывозится по одному волоку.

В зависимости от лесоводственных требований, почвенно-грунтовых и рельефных условий трелевочные волоки располагают по одной из типовых схем, которые дают максимальное сокращение среднего расстояния трелевки.

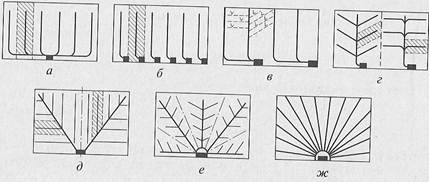

Схемы расположения трелевочных волоков:

а — параллельная; 6 — с широким фронтом отгрузки; в, г — перпендикулярная; д — диагональная; е — радиальная; ж — веерная; заштрихованный участок —пасека

Параллельная— одна из наиболее распространенных схем, используется при разработке лесосеки с сохранением подроста (К1=0,5, К2=0,25);

С широким фронтом отгрузки — отличается отсутствием разделения волоков на пасечные и магистральные, используется при большой ширине лесосеки и значительном запасе леса на 1га (К1=0,5; К2=0);

Перпендикулярные— используются в основном при заготовке леса многооперационными машинами (К1=0,5; К2=0,25/число погрузочных пунктов);

Диагональная — применяется при наличии на лесосеке неэксплуатационных площадей (К1=0,4; К2= 0,2);

Радиальная — применяется на заболоченных лесосеках и лесосеках со слабыми грунтами (К1=0,4; К2= 0,2);

Веерная — применяется при трелевке канатными установками, в горных условиях (К1 и К2=0,25).

Наименьшее расстояние трелевки для всех схем расположения волоков достигается при длине лесосеки, равной ее удвоенной ширине (L= 2В).

Грузооборотом называется объем древесины, перевозимой к погрузочным пунктам. Может вычисляться для одного волока или для всей системы. Измеряется в м 3 .

Грузовая работа первичного транспорта леса определяется числом кубокилометров, выполняемых по отдельному волоку или всей сети волоков.

Грузовую работу принято отражать графически в виде схемы грузопотоков пасечных или магистральных волоков.

Максимальный грузооборот волока определяется по формуле:

где Sn — площадь пасеки, га;

q — запас леса на 1 га, м 3 /га.

Грузовая работа пасечного волока длиной l для прямоугольной пасеки Rn = 0.5Q*l

Грузонапряженность характеризует необходимую прочность волоков и определяется количеством грузовой работы, приходящейся на 1км трелевки леса:

где ΣLn, Σ Lm — суммарные длины соответственно пасечных и магистральных волоков.

На практике встречаются случаи совмещения нескольких схем расположения трелевочных волоков, что требует более сложных методов исследования трелёвочных показателей.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник