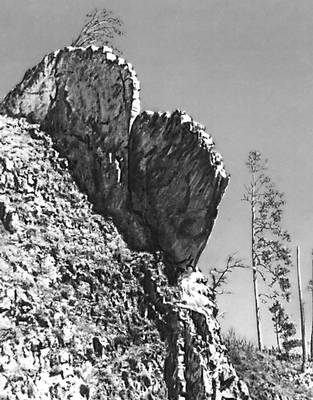

Магматическое тело грибообразной формы

Магматические породы, образовавшиеся в результате застывания магмы в глубинах Земли, называются глубинными или интрузивными. Из магмы (лавы) излившейся на поверхности континентов или дне океанов при остывании образуются излившиеся или эффузивные магматические горные породы. Породы, образующиеся при интрузивном магматизме, в свою очередь подразделяются на две группы: абиссальные (собственно глубинные) и гипабиссальные (полуглубинные).

Существенными признаками различия этих групп пород служат их структура и текстура. Структура определяется степенью кристаллизации, размером, формой и способом срастания минералов, составляющих породу. Ввиду медленного застывания магмы при образовании интрузивных пород они имеют полнокристаллическую, равномернозернистую структуру с полным развитием всех минералов, образующих породу.

Эффузивные породы, которые образовались в результате быстрого остывания лавы, изливающейся на поверхность земли (дне морей и океанов), имеют неполно кристаллическую или мелкозернистую структуру. В первом случае вместе с мелкими кристаллами в породе содержится аморфное вулканическое стекло. В некоторых случаях при застывании лавы кристаллизации не происходит и порода приобретает стекловатую структуру.

Гипабиссальные породы, образовавшиеся в толще земной коры на небольшой глубине, характеризуются порфировой или порфировидной структурой, в которой крупные кристаллы одного минерала окружены скрытокристаллической массой других минералов.

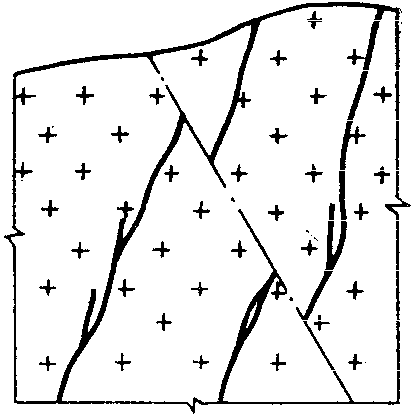

Наиболее распространенные формы залегания интрузивных пород – батолиты, штоки, лакколиты, дайки и жилы (рисунок 2.1).

Батолиты – куполообразные тела огромных размеров, превышающие площадь 100 км 2 . Штоки имеют ту же форму, что и батолиты, но их площадь меньше 100 км 2 /2/. Лакколиты – магматические тела грибообразной формы, образующиеся при проникновении магмы в межпластовые трещины и выдавливания вверх вышележащих пластов. Дайки – линейно вытянутые вертикальные или крутопадающие магматические тела, образовавшиеся за счет заполнения магмой трещин, с относительно параллельными стенками. Мощность даек колеблется от нескольких миллиметров до нескольких километров. Жилы – неправильные по форме трещины, заполненные магматической породой.

Для эффузивных пород характерными формами залегания являются потоки, купола и покровы. Потоки представляют собой как бы застывшие лавовые реки, протяженностью до 80 км.

Рис.2.1. Основные формы залегания магматических пород

Купола – погребенные или современные конуса вулканов. Высота куполов бывает от сотен метров до первых тысяч метров (Эльбрус). Покровы – плащеобразные тела, образующиеся при заполнении лавой площадей в сотни и тысячи квадратных километров.

Магматические горные породы по химическому составу (в зависимости от содержания в них окиси кремния в виде кварца и других соединений) подразделяются на кислые с содержанием SiO2 более 65%, средние от 65 до 52%, основные – 52 — 40% и ультраосновные – менее 40%.

Группу кислых пород составляют граниты (абиссальные), кварцевые порфиры (гипабиссальные), липариты (эффузивные) и ряд других пород. В их состав входят те же минералы, что и в граниты (полевые шпаты, кварц, слюда, роговая обманка). В средних породах кварц присутствует в небольших количествах (сиениты, сиенитовые порфиры, трахиты, диориты и др.). Средние породы окрашены в серые тона в связи с повышенным (до 20%) содержанием роговой обманки. Основные породы, подобно кислым породам, пользуются большим распространением в природе, слагают глубокие части дна океанов и некоторые океанические острова. В виде небольших интрузий они выходят на дневную поверхность континентов. Основной минеральный состав: плагиоклазы и пироксены, второстепенный – оливин, роговая обманка, биотит. Глубинные породы основного состава называют габбро, излившиеся – базальтами, диабазами. Ультраосновные породы встречаются довольно редко и образуют отдельные батолиты и штоки. Состоят они преимущественно из оливина и пироксенов. Это в основном интрузивные породы (дунит, пироксенит, перидотит). Эффузивные встречаются редко (кимберлит).

Строительные свойства магматических пород в большинстве хорошие, но во многом зависят от степени их выветрелости и трещиноватости.

2.2.2. Осадочные горные породы, их классификация по условиям образования. Условия залегания

Осадочные породы формируются из осадков, накапливающихся на суше и дне водоемов. Исходным материалом для их образования являются продукты разрушения горных пород различного происхождения. Процесс образования горных пород состоит из трех этапов: разрушения ранее существовавших пород в результате их выветривания (гипергенез), перенос продуктов разрушения и их отложения в виде осадка (седиментогенез) и преобразования осадка в породу (диагенез). Главнейшими породообразующими минералами являются кварц, полевой шпат, кальцит, каолинит, гипс, слюда и др. Большую роль в образовании осадков играют остатки животного и растительного происхождения.

В зависимости от происхождения исходного осадка осадочные породы делят на четыре основные группы: обломочные, глинистые, химические (хемогенные) и органогенные или биогенные. Безусловно в природе встречаются и породы смешанного генезиса.

Обломочные породы образовались из обломков пород подвергшихся физическому разрушению, глинистые – в основном из продуктов химического разложения магматических пород, химические – из солей, выпавших в осадок при высыхании водоемов, органогенные – из остатков растительных и животных организмов. По условиям образования чистые глинистые породы занимают промежуточное положение между обломочными и хемогенными породами. Смешанное происхождение имеют осадочные породы, состоящие из обломочного и какого-либо другого материала (химического или органического происхождения).

По условиям формирования осадочные породы делят на морские и континентальные (речные, озерные, болотные, ледниковые и др.). Иногда в самостоятельную группу выделяют лагунные отложения.

Обломочные породы. Основным классификационным признаком этой группы пород является величина слагающих их частиц. По этому признаку выделяют псефиты, псамиты и алевриты. Сцементированные окатанные частицы псефитов образуют конгломераты, цементация не окатанных крупных обломков приводит к образованию брекчий, а цементация гравия – к породе, называемой гравилитом (таблица 2.1)

Псамиты, или песчаные породы, могут быть мономинеральными (кварцевые, аркозовые) и полиминеральными. В зависимости от размера зерен песок бывает грубым (2 – 1 мм), крупным (1 – 0,5мм), средним (0,5 – 0,25 мм), мелким (0,25 – 0,1 мм), и тонким (0,1 – 0,05 мм). Цементация песчинок различным цементом приводит к образованию песчаников соответствующей структуры (от грубозернистых до тонкозернистых). По однородности гранулометрического состава они могут быть однородными и разнозернистыми.

Дата: 2019-02-02, просмотров: 306.

Источник

1, 2 И 3 — силлы

Лакколит — грибообразная (караваеобразная) форма залегания магматических горных пород, образующаяся при внедрении магмы между слоями осадочных пород, когда слои раздвигаются и сводообразно приподнимаются над интрузией. В поперечнике лакколиты могут иметь размер до 5 км.

Лополит — форма залегания магматических горных пород в виде плоской чаши с опущенной центральной частью и приподнятыми краями. Предполагают, что лополиты образуется в тех случаях, когда внедрившаяся в осадочную толщу, магма близко подходит к земной поверхности и подстилающие лополит осадочные породы прогибаются в область магматического очага. Лополиты в поперечнике могут достигать несколько сотен км.

Д айка – плитообразное тело магматических пород, секущее вмещающую толщу. Нередко дайки состоят из горных пород более прочных, чем вмещающие, и поэтому из-за выветривания выделяются над местностью в виде линейных останцов (рис. 31). Дайки могут группироваться в пояса.

Рис. 31. Выход дайки на поверхность (БСЭ)

Ш ток — тело горных пород цилиндрической, каплевидной или изометрической формы (рис. 32). Имеет секущие неправильных очертаний, контакты с вмещающими породами, осложнённые утолщениями и ответвлениями. Размеры в поперечнике от нескольких м до нескольких км.

Ж илы — плитообразные тела (рис. 33), образовавшиеся в результате выполнения шва трещины минеральным веществом, либо вследствие метасоматического замещения горных пород вдоль трещин. Поверхность, отделяющая жилу от вмещающих пород, называется зальбандом.

Батолит – гипотетическая форма залегания глубинных изверженных пород (главным образом гранитоидов). Батолитам приписывались огромные размеры как в глубину (до неопределённых пределов), так и по площади выхода на земную поверхность (до нескольких тыс. км 2 ). Некоторые теории генезиса гранитов отводили батолитам очень большую роль. Предполагалось, что базальтовая магма, внедряясь в земную кору в форме гигантского магматического клина и поглощая кислую сиалическую кору, приобретает гранитный состав. По другим воззрениям, магма претерпевала кристаллизационную дифференциацию, в результате которой в верхах батолитов возникали кислые породы (граниты), а остальная часть магмы (основного состава) опускалась в подкоровые области. Геофизические исследования не подтвердили наличия в природе тел, подобных батолитам. Все гранитные тела имеют метаморфическое основание, различные формы залегания и ограниченную мощность.

Формы и размеры тел интрузивных и гипабиссальных магматических пород наблюдаемые на земной поверхности определяются в значительной мере степенью эрозии и обнаженности.

Магматические горные породы образуют и другие формы тел. Излившиеся на поверхность Земли лавы застывают в виде потоков и покровов эффузивных горных пород.

Лавовые покровы – пластообразные, часто изометричные в плане, горизонтально залегающие тела. Распространяются на площадях в десятки тысяч км 2 километров, а планетарная площадь распространения лавовых покровов составляет миллионы км 2 . Лавовые потоки имеют более неправильную форму и меньшую распространенность. Образуются при течении лавы по понижениям рельефа. Протяженность потоков может превышать их ширину в десятки раз.

Метаморфические горные породы, возникшие в процессе регионального метаморфизма, залегают в виде пластообразных тел. При контактовом метаморфизме вокруг тел магматических горных пород образуются сравнительно узкие обрамления метаморфизованных пород. При метаморфизме горных пород первоначальная форма геологических тел может меняться за счет изменения объема минерального вещества. Так при серпентинизации ультраосновных пород имеет место мелкая складчатость. В слоях хрупких или прочных пород, залегающих среди пластичных, происходит тектоническое линзование (будинирование). При складкообразовании тела горных пород могут растягиваться и делиться на блоки, при этом пространство между блоками заполняется более пластичными породами. Образовавшиеся блоки прочных пород вытянуты в цепочку и носят название будин. Форма будин: параллелепипеды, линзы, пласты с пережимами и раздувами и др. Размеры будин от долей метра до сотен метров.

При динамометаморфизме метаморфизованные горные породы могут образовывать относительно небольшие (до 1 км) чечевицеобразные и серповидные образования магматических и метаморфических пород в ядрах складок (факолиты) и будины, а также формировать тела тектонитов непосредственно у сместителей разрывных нарушений.

Вопросы для самопроверки

- Почему нормальное залегание горных пород чаще всего горизонтальное?

- Что такое пласт?

- Чем отличается почва пласта от его подошвы?

- Какое положение занимает висячий и лежачий бок относительно наклонного пласта?

- Чем отличаются слойчатость и слоистость горных пород?

- Как определить азимут направления?

- Существует ли связь между азимутом простирания и углом падения пласта?

- На какой угол отличаются азимуты падения и простирания любого пласта?

- Что такое стратоизогипса?

- Чем отличается горный компас от туристического?

- Чем обусловлена группировка пластов по углам падения?

- Как соотносятся различные виды мощностей пласта?

- Чем обусловлена группировка пластов по мощности?

- Какие пласты считаются относительно выдержанными?

- Какова природа структурных несогласий?

- Как залегают силлы относительно вмещающей толщи?

- Что такое зальбанд?

- На какую площадь могут распространяться лавовые покровы?

- Какой вид имеют тела метаморфизованных пород контактово-термального генезиса?

- Как возникают будины?

Источник