21.Понятие о лесе. Основные древесные породы-лесообразователи. Растительные части леса. Морфология лесного массива и древостоев.

Лес– элемент географического ландшафта, состоящий из совокупности деревьев, занимающих доминирующее положение, а также кустарников, живого напочвенного покрова, животных, микроорганизмов, в своем развитии биологически-взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на внешнюю среду.

Основные географические лесорастительные зоны РФ:

- лесотундра (редкие низкорослые леса);

- тайга (Самая лесонасыщенная зона);

- лесостепь (больщие участки лес. мас.);

- степная (небшие лесные массивы);

- полупустыня (небольшие отдельные уч-ки с деревьями);

- пустыня (отдельные деревья и куст.)

Основу леса составляют лесообразующие древесные породы(породы, способствующие в пределах своего ареала образовать верхний ярус).I ярус:дуб, ель, сосна, береза и др. II и III ярус:сопутствующие породы (липа, клен, вяз и др). Хвойные леса:

- Темнохвойные леса, основные лесообразователи: ель, пихта, кедр.

- Светлохвойные леса, основные лесообразователи: сосна и лиственница.

Лиственные леса:

- Мелколиственные, осн. лесообразователи: береза, осина, тополь, ива (сем. ивовые).

- Широколиственные леса, осн. лесообразователи: дуб, ясень, клен, липа, граб, вяз.

- Древостоя– совокупность деревьев, основной компонент насаждения. По хоз значению: главные и второстепенные породы; по количественному: преобладающие и сопутствующие.

- Подлеска – кустарники/деревья, произрастающие под пологом леса, в дальнейшем не способные образовывать древостоя в конкретных условиях произрастания.

- Подроста– деревья естественного происхождения, растущие под пологом леса, в последующем способные образовывать древостой. Не выше ¼ дер. основного полога и старше 2 лет, в условиях севера – больше 10 лет.

- Подгона– деревья/кустарники, составляющие подлесок, подрост, а также более нижние яруса, способствуют ускорению роста в высоту и улучшению формы ствола главной породы.

- Всходов – молодое поколение древ-х растений в возрасте до 1 года.

- Самосева – древесные раст-я естественного происхождения в возрасте до 2 лет.

- Живого напочвенного покрова– совокупность мхов, лишайников, травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покрытых и непокрытых лесом территориях.

Неживые компоненты:

- Опад – опавшие листья, хвоинки, кора, семена, плоды.

- Отпад – отмершие дер-я в результате естественного изреживания, причинами — заболевание и возраст.

- Лесная подстилка– напочвенный слой, образующийся из растительного опада разной степени расслоения.

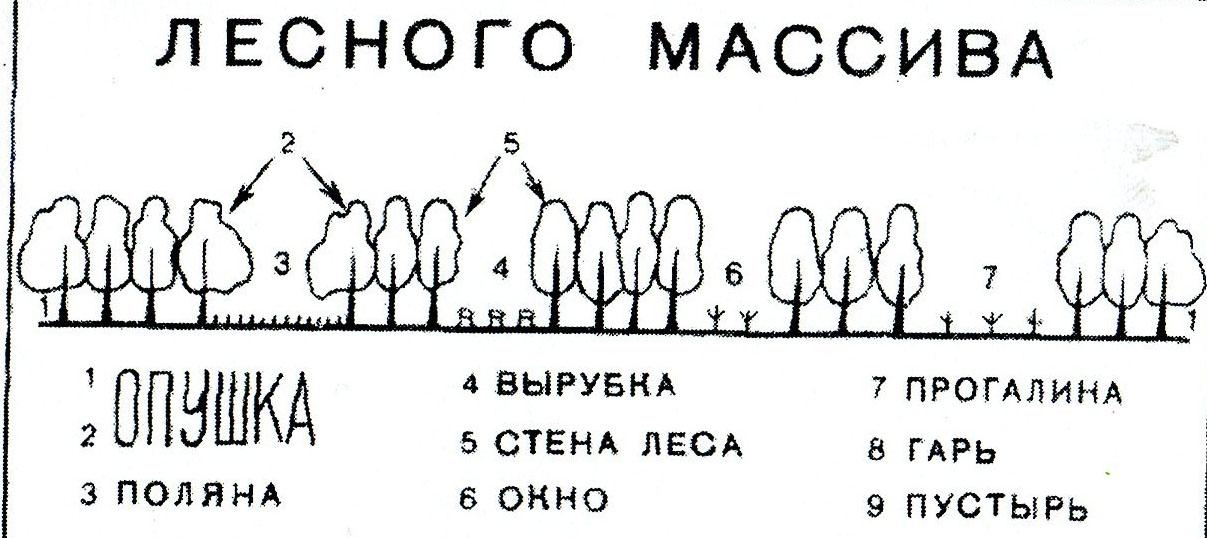

Морфология:

- Л

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами.

- Опушка – полоса леса, расположенная на границе с безлесным пространством. Внешняя – с большим (поле, пастбище); внутренняя – с небольшим, расположенным внутри лес. массива.

- Поляна– участок не покрытый лесом, расположенный внутри лесного массива, заросший травянистой растительностью.

- Вырубка – участок леса, на котором древостой вырублен, а новый еще не сомкнулся.

- Стена леса– участок леса, примыкающий к вырубке.

- Окно– участок, на котором отсутствуют деревья, но сохранились другие элементы лесной растительности. Образуется при естественном отмирании или вырубке единичных деревьев в древостое.

- Прогалина – тоже самое, но образуется вследствие выпадения группы деревьев в древостое. Причины: ветровал, бурелом, снеговал, неправильный отбор деревьев при рубках ухода.

- Гарь – участок лесной земли с древ-м, погиб-м в результате пожара.

- Пустырь– гарь/вырубка, находящаяся в безлесном состоянии более 10 лет.

М

- Естественное:семенное (шишки, семена); вегетативное (поросли – если само упало).

- Искусственное:семенное; вегетативное (поросль – срубили) – равномерная кратность растений, возраст одинаковый,hиDпримерно одинаковые (называют лесными культурами).

2.Форма – вертикальное строение древостоя. Ярус– группа деревьев приблизительно одинаковойh(средняя высота их колеблется не более 20%).Насаждения:простые (одноярусные); сложные (2х- и более). 3.Состав – доля участия каждого вида древесных пород в общем пологе древостоя.

- чистый– из 1 породы. Примесь других не более 5%.;

- смешанный– из 2х и более пород, доля которых значительно больше 5%.

Записывается в виде формулы. Пример: 10С – чистый древостой, 100% Сосны. Смешанный древостой: 5С 4Б 1Кл+Рб, Лп, Д : сосна – 52%, береза – 41%, клен – 7% После «+» – меньше 5%. Если главные породы – 40 и больше%, то ставят на 1 место. 4.Бонитет – показатель продуктивности древостоя, зависящий от условий местопроизрастания. Определяется по преобладающей породе с помощью спец таблиц (проф.Орлова). На основании происх-я породы, среднейhи ср-го возраста. 5 основных классов. Могут добавляться дополнительные классы. 5.Возраст – число лет жизни древостоя.Класс возр-та– возраст-й интервал, применяемый для характеристики возрастной структуры древостоя в зависимости от породы. Возрастной интервал: 20 лет (хвойные пор. и твердолиств-е пор. сем-го происхождения), 10 лет (твердол-е породы порослевого происхождения и мягколиственные пор), 5 лет (кустарники, особо быстрорастущие пор.(сем. ивовые)). 6.Возрастной этап– определенный временной период, которыйй проходит любой древостой в процессе жизни с появления всходов и образования подростов до естественного отмирания.

- Молодняки – с появления всходов до смыкания крон подроста и перехода его в состояние чащи (густого труднопроходимого молодого древостоя). Формируется древесный полог, способствующий образованию л-го сообщества.

- Жердняк– быстрый рост в высоту, наибольшая листовая и хворостяная масса, резкая дифференциация деревьев по размерам ствола, кроны, а т.ж. интенсивный отпад деревьев.

- Средневозрастные насаждения.Интенсивное формирование стволов и крон, появляется подлесок, происходит формирование насаждения с характерной лесной средой.

- Приспевающие– вызревание древостоя, появляются хоз-ценные признаки, под пологом появляется группы подроста. Начинает влиять на окружающую среду.

- Спелые. Древостой приобретает качественные и колич-е показатели, наиболее соответствующие целям хоз-ва. Влияние на окр среду значительно.

- П

ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.

В зависимости от времени происхождения древостоя, по возрастной стр-ре:1.абсолютно-одновозрастные насажд-я (деревья одного года появления); 2.условно-одновозрастные (разных лет появления, но их возрасты находятся в пределах установленного класса возраста); 3.разновозрастные. Полнота– степень плотности стояния деревьев на территории занимаемого пространства. Отображаются и измеряются в долях от 1. 1-0,8 – древостой высокополнотный; 0,6-0,7 – среднеполнотный; 0,3-0,5 – низкополностный; 0,1-0,2 – редины. Сомкнутость– степень плотности соприкосновения крон деревьев в пологе древостоя.(в долях от 1). Густота– кол-во деревьев определенного возраста на единицуS(1 га). Бывают: густые, средней густоты, редкие. Товарность(хозяйственность) – качественный показатель древ-го запаса, характеризующий его пригодность д/ получения товарной продукции (древесины). Определяется по %ту выхода деловой древесины от запаса древостоя. 3 класса.

Источник

Лес. Разнообразие лесов

1. Широколиственные леса укрывают большие просторы умеренной, достаточно прохладной и влажной полосы Северного полушария. В них растут листопадные деревья с крупными, широкими листьями. Это красивые и довольно светлые леса с большими промежутками между отдельными деревьями: дубами, грабами, буками, ясенями, вязами, липами, кленами и др.

2. Мелколиственные леса образуются деревья с узкими листьями. Зачастую такие фитоценозы возникают там, где вырублены таежные или широколиственные леса. Они также довольно светлые, особенно березовые рощи (осиновые — сумрачнее), у подножия деревьев встречается большое разнообразие трав. В мелколиственных лесах обитают тополь, ольха, береза, осина, рябина, ива.

3. Хвойные леса предпочитают зоны с прохладным и холодным климатом. Их подразделяют на темнохвойные (где растут ель, пихта, сосна сибирская) и светлохвойные леса (сосна обыкновенная, лиственница сибирская). Темнохвойный лес — это именно то страшное место, куда сказки поселили Бабу Ягу, он мрачный, сырой и труднопроходимый. А вот в светлохвойных лесах совсем другое настроение. Стволы сосен стоят привольно, там много воздуха и света, и, кстати, мало комаров. Полюбоваться такими лесами можно, например, на Псковщине, в окрестностях Чудского озера.

4. Смешанные леса — такие общности, в которых можно встретить представителей всех перечисленных лесов, здесь уживаются бок о бок хвойные, широколиственные и мелколиственные породы.

Ярусность расположения деревьев в лесу

1. Первый ярус — царство великанов, высоких деревьев, там шумят кронами сосны, кедры, дубы, липы, тополя, ясени. Они получают самую большую порцию солнечных лучей.

2. Второй ярус занимают те, кому не хватило высоты, низкорослые деревья: рябина, клен, яблоня, черемуха, груша.

3. Третий ярус находится как раз на уровне роста человека, он затенен деревьями и довольно влажный. Здесь хозяйничают кустарники: лещина, калина, жимолость, шиповник, крушина, бересклет. Но также в этом ярусе растут молодые деревья, которые через несколько лет перейдут на следующий «этаж».

4. Четвертый ярус заполонили травы и кустарнички. Они поневоле обладают теневыносливостью, так как лучи солнца проникают сюда только в виде редких гостей. В погоне за солнцем растения зацветают очень рано, как только прекращаются морозы, ведь в эти дни над ними еще не сплетаются густые кроны деревьев. Примеры растений четвертого яруса: ландыш, медуница, майник, кислица, сныть, клюква, брусника, голубика.

5. Наконец пятый ярус, которому совсем уж ничего не досталось от даров природы, заселяют мхи и лишайники. Впрочем, им много и не нужно, они прекрасно себя чувствуют в очень влажных и темных местах. Их мир — почва, покрытая слоем опавших листьев и веток, лесная подстилка, где всё разлагается мириадами бактерий и грибов до полезного перегноя и различных минеральных веществ.

Травянистые растения и кустарнички лесов

1. В светлохвойных лесах под негустым покровом деревьев поселяются светолюбивые растения, например, вереск, кошачья лапка двудомная, толокнянка.

2. В темнохвойных лесах жизнь подлеска сложнее, здесь растут теневые и теневыносливые растения, например, грушанка, черника, брусника, майник, воронец, кислица обыкновенная, линнея.

3. В некоторых сосновых лесах не растут травы из-за слишком высокой сухости и бедности грунта. Почва там покрыта хвоей и лишайниками — что тоже красиво.

4. В лиственных лесах летом преобладает сильное затенение и высокая влажность. Осока волосистая, медуница неясная, сныть обыкновенная, зеленчук желтый приспособились к таким условиям. Весной зацветают пролеска, ветреница, гусиный лук, хохлатка, чистяк весенний. Это эфемероиды, для которых характерно отмирание надземных побегов после цветения.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — мастер класс по биологии

Источник

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами.

есной массив– значительная целостная территория леса, имеющая естественные границы (реки, озера) или граничащая на большом протяжении с с/х угодиями или населенными пунктами. ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.

ерестойные.Древостой достигает естественной спелости. У деревьев появляется суховершинность, они постепенно стареют и отмирают.