Леса Арктики: флора времен мамонтовой фауны

Арктику сложно назвать райским садом. И дело не только в низких температурах и сильных ветрах. Северным широтам достается крайне малая доля солнечной радиации, а Полярной ночью растениям приходится и вовсе обходиться безо всякого света. Поэтому на Крайнем Севере удается выжить лишь немногим, а обилие редких и эндемичных видов – одна из главных характеристик арктической флоры. Для деревьев такие условия чересчур экстремальны, и леса отступают от побережья Северного Ледовитого океана. Лишь за бескрайними просторами тундры начинается лесотундра, самые северные леса в мире. А с юга к ним подступает тайга, самая большая природная зона на всей планете. Некоторые ее участки такие древние, что еще помнят мамонтов и шерстистых носорогов.

Долгая зима, когда месяцами стоят суровые морозы и бушуют метели, короткое и холодное лето – такая погода не могла не сказаться на флоре Арктики. За Полярным кругом преобладают тундры, и с каждым градусом широты количество видов растений сокращается. Так, если по заполярному полуострову Таймыр проехать 700 км к Северу, число видов растений уменьшится в 4 раза. А ближе к побережью Северного Ледовитого океана тундры переходят в безжизненные арктические пустыни.

Деревьям в тундре и арктической пустыне не выжить. Здесь даже кустарникам сложно удержаться на тонком слое почвы, под которым вечная мерзлота. Поэтому все они стелющиеся, плотно прижимаются к земле, чтобы ветви не сломало снегом и ветром. Настоящие леса начинаются лишь немного южнее, в лесотундре – природной зоне на стыке тундры и тайги. Она тянется вдоль Северного Полярного круга довольно узкой полосой шириной от 20 до 250 км.

Леса этой природной зоны не похожи на привычные. Деревья стоят редко: так ветер может свободно гулять между стволами, и хватает пространства для корневой системы, которая не уходит вглубь, а тянется по поверхности. Такого разнообразия пород, как в средней полосе, здесь не встретишь. На Крайнем Севере выживают лишь самые стойкие деревья – например, сибирская и даурская береза, лиственница, ель. В лесотундре они и так очень низкорослые по сравнению с тайгой, а ветер дополнительно уменьшает их высоту, сгибая стволы и прижимая к земле. Нижний ярус северного леса занимают в основном полярная ива, карликовая береза, багульник. Они тоже не могут похвастаться высотой и порой полностью утопают в толстом слое мхов и лишайников.

Зимой лесотундра становится настоящим спасением для северных оленей. Они проходят сотни километров, чтобы из тундры добраться до редколесья, которое дает хоть какую-то защиту от свирепых арктических ветров. Да и снег под деревьями не такой плотный: оленям легче его раскопать, чтобы добраться до своего любимого лакомства – ягеля.

Осадков в лесотундре выпадает намного больше, чем может испариться, поэтому это одна из самых заболоченных природных зон на планете. До 70% от ее общей площади покрыто озерами и болотами. Летом они становятся родильным домом для несметных стай уток, гусей и куликов. А когда все вокруг покрывается сплошным ковром из ягод и грибов, полакомиться ими приходят даже таежные жители – бурые медведи. Так что, несмотря на внешнюю скудость северного леса, жизнь в нем кипит круглый год.

В арктической зоне России находятся самые северные на планете участки леса. Два из них расположены на заполярном полуострове Таймыр – урочище «Лукунское» и «Ары-Мас». Заросли даурской лиственницы посреди бескрайней тундры выглядят как финиковая роща посреди украинской степи. Недаром «Ары-мас» переводится с долганского языка как «Лесной остров». Это действительно остров, ведь до лесотундры десятки километров к югу. И ни одного дерева к Северу до самого Ледовитого океана уже не найти.

Островки заполярного леса невелики, но имеют исключительное научное значение. Поэтому урочище «Лукунское» и «Ары-Мас» стали частью Таймырского биосферного заповедника.

За тонкой полосой лесотундры начинается бескрайняя тайга, самая крупная природная зона на планете. Раньше она почти не заходила в Арктику, но глобальное потепление все изменило. Ученые зафиксировали, что таежные леса постепенно подходят все ближе к Северному полюсу. Только за последние 40 лет они поднялись в высокие широты, где раньше была лесотундра и тундра, на 100-150 км.

На арктическую зону России приходится северная часть сибирской тайги, самого большой леса на Земле. Тайга начинается в странах Скандинавии и тянется по всей территории России до побережья Тихого океана, превышая 9 тысяч км в длину. Она в несколько раз больше амазонских лесов и занимает почти 20% от мировой площади лесов. Поэтому сибирскую тайгу по праву называют легкими всей нашей планеты.

Таежные леса начали формироваться еще до наступления ледников и занимали, в том числе, и территорию, на которой сегодня расположена тундра. Похолодание климата уничтожило древнюю северную тайгу, пощадив лишь один ее участок – в долине реки Море-Ю на севере Большеземельской тундры в Ненецком автономном округе.

Реликтовый лес протянулся вдоль русла реки полосой в 12 км длиной и 3 км шириной. Каньон реки защитил сибирские ели от арктических ветров и позволил выжить, когда остальные деревья погибли. Их обломки находят в береговых обрывах Море-Ю и ее притоков. Возраст окаменевших стволов — 8700-9400 лет. А средний возраст живых елей, сумевших пережить климатическую катастрофу, – 120-150 лет. Участок древнего леса посреди тундры поражает воображение, недаром ненцы, коренные жители этих мест, всегда считали его сакральным. А сегодня единственный сохранившийся участок реликтовой тайги в Арктике имеет статус государственного заказника.

Источник

Красота природы Крайнего Севера в летний период: по следам экспедиции «Край Гыданской земли»

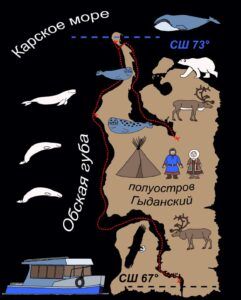

Экспедиция «Край Гыданской земли» – это совместный проект отделения Русского географического общества в ЯНАО и ФГБУ «Национальный парк «Гыданский». Исследователи Арктики из Ямало-Ненецкого отделения РГО обогнули Гыданский полуостров на маломерном судне класса река-море и оценили туристический потенциал местного национального парка.

Двенадцать дней невероятных приключений в путешествии – это незабываемые впечатления!

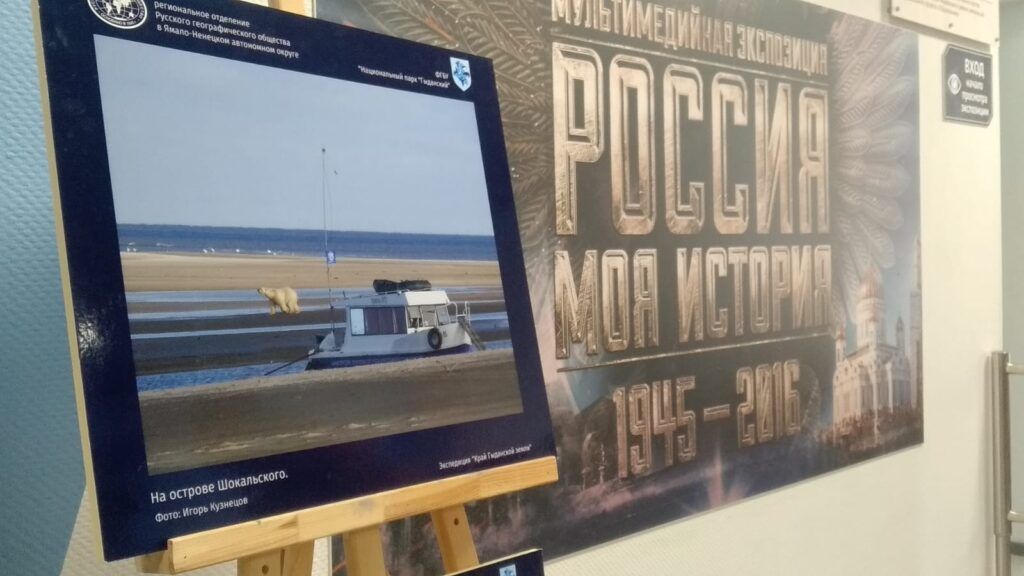

Путешественники по пути заходили на мыс Таран, полуостров Явай и остров Шокальского.

Остров Шокальского (73 ͦ 00΄ N, 74 ͦ 30΄ E) находится в Карском море, к северо-западу от полуострова Явай. Административно относится к Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного округа и является частью Гыданского национального парка. Длина около 30 км, ширина до 20 км, площадь 428 км². Остров отделён от Гыданского полуострова мелководным Гыданским проливом, в котором имеется узкий, извилистый фарватер, пригодный для плавания судов с малой осадкой. Поверхность представляет собой равнину, так называемой арктической тундрой. Остров слегка всхолмленный и заболоченный, покрыт травянистой тундровой растительностью и мхом. Высота некоторых пологих холмов в средней части острова достигает 20-28 метров – с моря они кажутся тёмными. На экране радиолокатора западный и северный берега острова видны с расстояния 8 миль в виде отдельных полосок и пятен. С 6 миль на экране обрисовываются контуры берегов, а с 4-5 миль по ним можно точно определить своё место. Приливы у северного берега острова Шокальского полусуточные. Средняя величина сизигийского прилива 0,4 м, квадратурного 0,1 м. С восточной стороны острова находится обширное мелководье, которое затрудняет подход к нему с моря на шлюпках. Зимой при нагонных ветрах здесь выступает наледь, иногда шириной 1 – 2 километра. На острове имеется три навигационных знака, которые позволяют судоводителям определять своё местоположение визуальными методами.

6 августа 1737 года экспедиция Дмитрия Овцына прошла вдоль северной оконечности Гыданского полуострова, считая нынешний остров Шокальского продолжением материка. Впервые, о нём как об острове, заявил английский капитан Д. Виггинсон в 1874 году, назвав его «Чёрным островом» – по его тёмной поверхности, но координаты указал с большой погрешностью. В 1922 году остров описала экспедиция на шхуне «Агнесса» и назвала его «островом Агнесса». Современное название дано в честь русского учёного-географа, океанографа, картографа, генерал-лейтенанта, председателя Русского географического общества Юлия Михайловича Шокальского (05.10.1856 – 26.03.1940). Название острову было присвоено по представлению Комсеверопути в 1926 году. В июле 2020 года участниками экспедиции «Край Гыданской земли» на острове была установлена памятная табличка в честь Председателя РГО (1917 – 1931 гг.).

Участники экспедиции:

Игорь Геннадьевич Кузнецов – штурман, руководитель экспедиции и идейный вдохновитель, заместитель Председателя регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО;

Дмитрий Петрович Ждан – боцман, член Совета регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО;

Олег Пиркович Яндо – капитан, инспектор ФГБУ Национальный парк «Гыданский»;

Евгений Александрович Козлов – рулевой, действительный член регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО;

Эдуард Николаевич Прудкий – радист, ответственный за техническое обеспечение экспедиции по автономному электроснабжению и испытанию средств связи, руководитель Службы радиообеспечения регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО.

Проект был реализован благодаря непосредственному участию Вячеслава Владимировича Берлинского – Директора ФГБУ Национальный парк «Гыданский», члена Совета регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО.

Проект исследователей направлен на изучение туристского потенциала маршрута вдоль Гыданского полуострова Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа и был поддержан на Попечительском совете отделения РГО в ЯНАО, Председателем которого является Губернатор ЯНАО – Дмитрий Андреевич Артюхов.

Работа по результатам проекта продолжается – проводятся встречи с молодежью, фотовыставки с целью экопросвещения и повышения знаний о регионе, планирование дальнейшей работы в направлении проекта.

Фотовыставка «Край Гыданской земли» будет проходить ежегодно в разных уголках страны. В экспозиции – снимки, сделанные во время экспедиции вдоль полуострова членами отделения РГО и сотрудниками национального парка.

На выставке представлены уникальные снимки цветов и птиц Заполярья, белого медведя, кольчатой нерпы, лахтаков и замечательных пейзажей Гыданского полуострова.

В ходе экспедиции:

– проведена коррекция маршрута для безопасности прохождения;

– произведена фото и видео-фиксация флоры и фауны Гыданского полуострова и о. Шокальского;

– зафиксированы геоданные флоры и фауны;

– рассчитано время пути всего маршрута и условия прохождения Гыданского пролива, изучены условия подхода судна к берегам полуострова;

– на о. Шокальского установлена памятная табличка в честь Председателя РГО (1917 – 1931 гг.);

– проведен комплекс работ по испытанию и опробованию системы дальней ионосферной радиосвязи, систем навигации, устройств аварийного оповещения, источника автономного электроснабжения и экспедиционного снаряжения;

– материалы экспедиции переданы для дальнейшего научного изучения в ФГБУ «Национальный парк «Гыданский».

На основе данных экспедиции:

– проведена идентификация флоры научными сотрудниками ФГБУ «Национальный парк «Гыданский»;

– составлен детальный проект туристского маршрута;

– фотография из экспедиции «Галстучник в разнотравье» заняла 1 место на Международной выставке-конкурсе современного фотоискусства «Российская неделя фотографии»;

– проводятся фотовыставки и организовываются встречи с учащимся;

– составлен список рекомендаций и направлен предприятию-разработчику отечественной аппаратуры связи с учётом выявленных недочётов при получении метеоданных;

– в 2022 году в ходе комплексных испытаний был продемонстрирован интеллектуальный блок SAVER, опытные образцы которого были отправлены в качестве подарков полярникам на труднодоступные метеостанции «Марресаля», «Стерлегова», «Сопочная Карга», «Остров Диксон» и другие объекты Крайнего Севера.

– учтены замечания касающихся контроля автономности источников электрической энергии. В 2022 году российским специалистом высшей категории Олегом Владимировичем Прибыткиным был разработан специальный блок – контроля, управления и сигнализации. В 2023 году был выпущен первый опытный образец такого блока, который сейчас проходит испытания специалистами Службы радиообеспечения.

Крайний Север запоминается не только жгучими морозами и хлещущей в лицо пургой – Арктика в любое время года чарует своей неповторимой красотой, открывающейся только тем, кто силен духом.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите нужный фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник