- Ландшафты природных зон

- Что такое природная зона? Определение, названия, характеристика и карта

- Экваториальные и тропические леса

- Пустыни и полупустыни

- Редколесья и саванны

- Жестколистные вечнозеленые леса

- Степи

- Смешанные и широколиственные леса

- Тайга

- Тундра

- Арктическая пустыня

- Классификации ландшафтных зон и ландшафтов Земли многоуровенны и неоднозначны по содержанию. В качестве примеров приведем некоторые из них.

Ландшафты природных зон

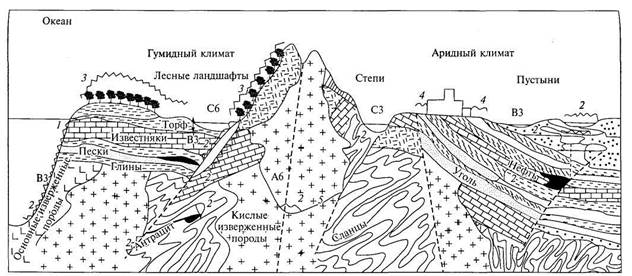

Земля состоит из слоев или оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы. Они не изолированы одна от другой, наоборот – постоянно взаимодействуют. В зоне контакта поверхности Земли с водой и воздухом, где происходит постоянный обмен веществом и энергией между оболочками планеты, выделяют еще одну геосферу (слой). Это область существования жизни на Земле, деятельности человека. Она включает нижние слои атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. Ее называют географической оболочкой Земли или ландшафтной сферой. Ландшафт (от нем. Land – земля) – это относительно однородный «кусочек», фрагмент географической оболочки, то есть сочетание влияющих друг на друга рельефа, почв, климата, растительности, животного мира.

Даже мелкая впадина или возвышенность имеет особенный, отличающийся от окружающей местности характер увлажнения, а значит, и почву, и растительность, и микроклимат. То есть это – отдельный маленький ландшафт, урочище. Ландшафты формируются, подчиняясь климатической зональности. Сочетания схожих (из-за того, что сформировались в сходных условиях) ландшафтов образуют громадные, протягивающиеся по всей планете природные зоны.

Ландшафты и природа их заметно отличается. Но сами переходы из одной зоны в другую обычно постепенны, и очень редко можно уверенно провести линию границы – настолько она расплывчата. Каждый ландшафт населен комплексом растений и животных, грибов и микроорганизмов. Этот комплекс связан с ландшафтом и меняется при переходе к другому ландшафту, даже очень похожему. Население ландшафта или природной зоны вместе с природными факторами, влияющими на это население, обычно называют экологической системой или экосистемой – с указанием того, какая именно система имеется в виду.

Например, экосистема Земли, включающая экосистемы природных зон: тайги, тундры и т. д. Каждая из них состоит из множества более мелких. Например, экосистем побережья, периодически заливаемого водой (при приливах) и осушающегося (при отливах), леса, озера и т. д. Природные зоны расположены приблизительно параллельно линиям географической широты, поскольку в основе их формирования – неравномерность распределения солнечного тепла.

Если бы планета представляла собой идеальный шар, природные зоны (так же, как и климатические пояса) располагались бы тоже идеально правильно, образуя полосы, параллельные экватору. Но неоднородность поверхности реальной Земли приводит к заметным нарушениям правильности. Главные искажения вносит неравномерность распределения суши и Мирового океана. Океан гораздо медленнее, чем суша, накапливает тепло и медленнее отдает его. Поэтому прилегающие к океану территории испытывают меньшие колебания температуры и ландшафты здесь иные, чем в континентальной части.

Кроме того, влажность над океанами, конечно, выше, чем над материками. Ветры, дующие со стороны океанов, переносят насыщенные влагой массы воздуха. Но по мере продвижения этих масс над континентами они становятся все менее влажными – главным образом за счет выпадения осадков. Поэтому прибрежные территории обычно заметно отличаются от территорий, находящихся в глубине материков.

Закон широтной зональности приходится дополнить правилом существования секторов, обычно вытянутых вдоль меридианов, различающихся влажностью: например, на севере Евразии (где ветры преимущественно западные) выделяют влажный Приатлантический, умеренно континентальный Восточноевропейский, резко континентальный Восточносибирско-Центральноазиатский, муссонный Притихоокеанский и переходные сектора между перечисленными. Таким образом, картина распределения крупных экосистем из «полосатой» становится «клетчатой»: каждая широтная зона разбивается на отдельные провинции (сектора), сменяющие друг друга с востока на запад.

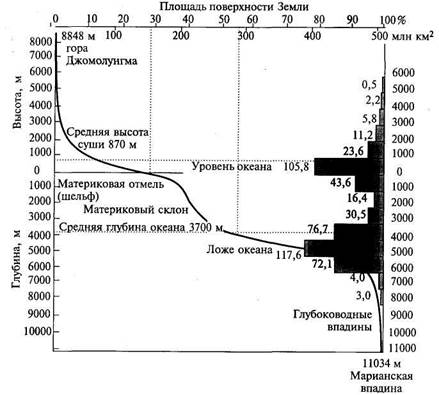

Значительные изменения в расположении природных зон связаны и с распределением по поверхности планеты горных стран. Горные территории неподвластны закону широтной зональности: по мере подъема над поверхностью Земли мы попадаем во все более разреженные горизонты атмосферы, с изменением высоты меняется и ладшафт. А поскольку выделение тепла в воздухе связано со столкновениями между молекулами газов, то при подъеме на каждые 100 метров температура воздуха снижается приблизительно на 0,6 С. Даже если гора расположена на экваторе, на ее вершине, если только она достаточно высока, может быть холодно, как на полюсе. И в горах закон широтной зональности замещается законом высотной поясности – поднимаясь, мы попадаем в области со все более холодным климатом, как если бы перемещались по горизонтали в сторону полюса.

Такие области, похожие на широтные зоны, но сменяющие одна другую с высотой, называют высотными поясами. В Арктике действие закона высотной поясности почти незаметно: здесь и без того так холодно, что ледники часто лежат уже на уровне моря. Но закон действует, и на вершинах арктических гор заметно холоднее, чем на прилегающих к ним низменностях.

Существует, однако, исключение из этого правила – очень важное для Арктики. В том случае, если гора возвышается над ледяной поверхностью (например, над покровным ледником, как в Гренландии) и не покрыта снегом и льдом (например, они сдуваются ветрами), ее поверхность поглощает больше солнечного света и тепла, чем прилегающие низменности.

На такой горе (нунатаке) может быть теплее, чем в низких окрестностях. Разница обычно невелика, но для обитателей этих мест она очень важна.

Горы, кроме того, встают барьерами на пути ветров и изменяют общую циркуляцию атмосферы, оказывая влияние на формирования ландшафта. Это приводит к изменению расположения природных зон (как, например, на юге Северной Америки) или к появлению заметной разницы (например, в количестве осадков) между наветренным и подветренным склонами горной страны – как на Урале. Зональность характерна и для Мирового океана. Она проявляется в изменении свойств поверхностных вод (температуры, солености, прозрачности, насыщенности растворенными газами). Вместе с ними меняется состав растительности и животного мира.

Зональность океана выражена не так ясно, как зональность материков: воды его постоянно перемешиваются. Но она существует, и именно поэтому, например, столь обычна для населения Арктики охота на морского зверя: в холодной воде растворено больше кислорода, чем в теплой. Там, где много кислорода, больше планктона, а следовательно, больше тех, кто им питается, – рыб и китов. Появляются и «рыбоеды», например тюлени. Люди занимаются охотой на них, и эта охота порой становится основой их жизни.

Источник статьи: http://umeda.ru/landscapes_arctic

Что такое природная зона? Определение, названия, характеристика и карта

Тундра — природная зона, расположенная северней зоны тайги.

Природная зона – это часть географической оболочки Земли, которую отличают особенности животного и растительного мира, рельефа, климата. Можно выделить 9 крупных природных зон, которые иногда подразделяют на более мелкие.

Экваториальные и тропические леса

Вблизи экватора располагаются тропические и экваториальные леса. Классический пример – это джунгли Амазонки. Температура здесь высока, также как и влажность. Растительный мир очень разнообразен. Почва плодородна и позволяет выращивать несколько урожаев фруктов в год.

Пустыни и полупустыни

Также возле экватора располагаются пустыни и полупустыни. Они характеризуются высокой температурой, но низкой влажностью. И флора, и фауна здесь развиты крайне слабо, земля почти не имеет плодородных свойств. Примером этой природной зоны является Сахара.

Редколесья и саванны

Саваны представляют нечто среднее между пустыней и джунглями. Здесь жарко, влаги мало, но всё же осадки выпадают. Деревьев мало (иногда эту зону называют редколесьем), но много травы и кустарников. Большая часть саванн располагается в Африке, Южной Америке, Индии.

Жестколистные вечнозеленые леса

Кустарники и жестколистные леса чаще всего встречаются в странах Средиземноморского региона (Италия, Испания, Греция), хотя растут они и, например, в Калифорнии. Большинство растений в таких лесах – хвойные. Лето здесь засушливое и жаркое, осадки выпадают во время мягких зим в количестве 500-1000 мм.

Степи

Степи располагаются в более прохладных широтах. Местность здесь равнинная, деревьев мало, растительность представлена травой. Почва отличается особым плодородием – именно в степях находятся черноземы. Летом температура может подниматься до 20-40 °С, а зимой она падает до – 20-0°С. Степи занимают большую часть Украины, Казахстана, юга России.

Смешанные и широколиственные леса

В еще более северных широтах находятся смешанные, а также лиственные леса. Здесь преобладают лиственные породы деревьев. Четко выделяются времена года. Зима холодная, а лето теплое. Эта природная зона занимает территорию Польши, Беларуси, Германии, Прибалтики, значительной части России.

Тайга

Тайга находится севернее лиственных лесов. Ею занята большая часть Сибири, российского Дальнего Востока, Канады. Преобладают вечнозеленые деревья (лиственница, сосна), значительные территории заняты болотами. Климат ещё считается умеренным, но лето здесь слегка теплое, а зимы суровые (до – 40°С). Среди животных много хищников.

Тундра

Ещё севернее находится тундра. Именно здесь начинается вечная мерзлота. Земли неплодородны, растительность представлена мхами и лишайниками. Редкие деревья и кустарники встречаются в переходной зоне – лесотундре. Лето почти отсутствует (температура не выше 10°С), зимы крайне холодные. По большей части тундра занимает прибрежные территории, омываемые Северным Ледовитым океаном. Снег сходит в мае, а появляется он уже в октябре.

Арктическая пустыня

Наконец, самой северной природной зоной является арктическая пустыня. Её можно увидеть в Гренландии, на архипелагах Новая Земля и Северная Земля. Здесь даже мхи встречаются нечасто. Животный мир представлен моржами, белыми медведями и другими полярными животными. Зимой температура опускается до – 60°, а летом она поднимается только до + 3°С. Отдельной природной зоной является антарктическая пустыня, занимающая территорию Антарктиды.

Список использованных источников

Источник статьи: http://natworld.info/raznoe-o-prirode/chto-takoe-prirodnaya-zona-opredelenie-nazvaniya-harakteristika-i-karta

Классификации ландшафтных зон и ландшафтов Земли многоуровенны и неоднозначны по содержанию. В качестве примеров приведем некоторые из них.

Ландшафтные зоны Земли (по С. В.Калеснику):

Ландшафтные зоны северного холодного пояса.

Зона арктических пустынь.

Зона тундры.

Зона лесотундры и редколесий.

Ландшафтные зоны южного холодного пояса.

Зона антарктической ледяной пустыни.

Тундрово-луговая зона.

Ландшафтные зоны умеренных поясов.

Зона тайги.

Зона смешанных и широколиственных лесов.

Зона лесостепей.

Зона степей.

Зона полупустынь.

Зона пустынь.

Средиземноморская зона.

Зона субтропических вечнозеленых и смешанных лесов.

Зона субтропических саванн.

Зона субтропических пустынь и полупустынь.

Ландшафтные зоны жаркого пояса.

Зона тропических лесов.

Зона тропических саванн.

Зона тропических пустынь.

Зона влажных экваториальных лесов (тропических дождевых лесов — гилей).

Ландшафтные зоны Земли (по А. Г. Исаченко):

Лесотундровая; 2) приокеанические луговые и лесолуговые; 3) суббореальные широколиственно-лесные (включая переходные к субтропическим); 4) субтропические влажные лесные; 5) средиземноморские; 6) субтропические лесостепные, степные, саванновые; 7) тропические и субэкваториальные влажные лесные; 8) суббореальная полупустынная Южного полушария; 9) бореальные и суббореальные влажные лесные Южного полушария.

Типы ландшафтов суши (по А. Г. Исаченко):

Арктические и антарктические; 2) субарктические (тундровые); 3) бореально-субарктические (лесотундровые); 4) бореальные, переходные к субарктическим (луговые и лесо-луговые); 5) бореальные (таежные); 6) бореально-суббореальные (подтаежные); 7) суббореальные гумидные (широколиственно-лесные); 8) суббореальные гумидные, переходные к субтропическим (субсредиземноморские и др.); 9) суббореальные семигумидные (лесостепные и аридно-лесные); 10) суббореальные семиаридные (степные); 11) суббореальные аридные (полупустынные); 12) суббореальные экстрааридные (пустынные); 13) субтропические гумидные (вечнозеленые лесные); 14) субтропические семигумидные (средиземноморские); 15) субтропические семиаридные (лесостепные, саванновые, степные); 16) субтропические аридные (полупустынные) и экстрааридные (пустынные); 17) тропические экстрааридные (пустынные); 18) тропические и субэкваториальные аридные и семиаридные (саванновые, редколесные, сезонновлажные лесные); 19) тропические и субэкваториальные гумидные (лесные); 20) экваториальные гумидные (лесные).

Географическая поясность Мирового океана выражена более четко, чем на суше, благодаря большей однородности океанической поверхности и ограниченному воздействию такого мощного возмущающего фактора, как рельеф (рельеф морского дна влияет на зональность в условиях шельфа). Районирование Мирового океана проводится по распределению водно-тепловых условий акваторий и здесь также выделяют пояса и зоны (табл. 6.1). Наряду с водно-тепловыми условиями, важным фактором географической зональности в океане является система постоянных ветров и морских течений, обусловленная распределением атмосферного давления. Эти особенности проявляются через комплекс климатических, гидрологических, биологических и других характеристик океаносферы, которые составляют понятие «водная масса». Таким образом, районирование Мирового океана возможно и по распределению водных масс. Границы поясов океаносферы прослеживаются по конфигурации океанических фронтов, разделяющих водные массы. Районирование поверхности и глубин океана проводится раздельно.

Первая схема районирования поверхности Мирового океана была предложена Д.В. Богдановым и включала 11 поясов. С.В. Калесник ограничился выделением восьми поясов: северных ледовитых морей, северного умеренного, циркуляции северных пассатных течений (включая субтропические и тропические пояса Д.В. Богданова), коралловых морей (в основном соответствует экваториальному и субэкваториальному поясам), циркуляции южных пассатных течений, южных морских прерий (аналогичный умеренному поясу Южного полушария), средней зоны Южного океана (субантарктический пояс Д.В. Богданова) и южных ледовитых морей. В схеме С.В. Калесника обращает на себя внимание асимметрия структуры Северного и Южного полушарий, которая существенно проявляется в циркуляции вод Мирового океана. А. М. Рябчиков и другие московские географы выделяют 7 географических поясов в Северном полушарии: арктический, субарктический, умеренный, субтропический, тропический, субэкваториальный и экваториальный. Близкий состав поясов отмечен и для Южного полушария, где они менее четки и местами почти сливаются (например, субантарктический и южный умеренный).

Таблица 6.1. Термические условия зональности Мирового океана (по К.М.Петрову)

| Географические пояса (I—V) и зоны (1 —13) | Радиационный баланс, ккал/см 2 в год | Температура воздуха, °С | Температура воды, ° С | ||

| зима | лето | зима | лето | ||

| I. Холодный северный | |||||

| 1. Арктическая | 100 | 15-20 | >25 | 20-25 | >25 |

| 7. Экваториальная | >100 | 20-25 | >25 | 20-25 | >25 |

| 8. Южная тропическая | >100 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 20-25 |

| IV. Умеренный южный | |||||

| 9. Субтропическая | 80—100 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 15-20 |

| 10. Теплонотальная | 60-80 | 5-10 | 10-15 | 5-10 | 10-15 |

| 11. Холоднонотальная | 40-60 | 0-5 | 5-10 | 0-5 | 5-10 |

| V. Холодный южный | |||||

| 12. Субантарктическая | 10-20 |

принимать различные значения: постоянно изменяются температура и влажность воздуха, скорость ветра, состояния грунта и другие параметры среды. Вследствие «притирки» разномасштабных компонентов формируется интегрированная ландшафтная структура, инвариантная в довольно широком диапазоне изменений внешней среды. Несмотря на выраженную изменчивость средо-образующих факторов, главные компоненты ландшафтов — почва, растительность, рельеф, геохимическая обстановка — сохраняются на протяжении долгого времени.

принимать различные значения: постоянно изменяются температура и влажность воздуха, скорость ветра, состояния грунта и другие параметры среды. Вследствие «притирки» разномасштабных компонентов формируется интегрированная ландшафтная структура, инвариантная в довольно широком диапазоне изменений внешней среды. Несмотря на выраженную изменчивость средо-образующих факторов, главные компоненты ландшафтов — почва, растительность, рельеф, геохимическая обстановка — сохраняются на протяжении долгого времени.