- Ландшафты природных зон

- Природные зоны Земли: карта, список, характеристика и фото

- Особенности арктических пустынь

- Тундровая зона

- Зона тайги

- Зона степей и лесостепей

- Смешанные леса

- Экваториальные и тропические леса

- Редколесья и саванны

- Пустыни и полупустыни

- Переменно-влажные леса

- Жестколистные вечнозеленые леса

Ландшафты природных зон

Земля состоит из слоев или оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы. Они не изолированы одна от другой, наоборот – постоянно взаимодействуют. В зоне контакта поверхности Земли с водой и воздухом, где происходит постоянный обмен веществом и энергией между оболочками планеты, выделяют еще одну геосферу (слой). Это область существования жизни на Земле, деятельности человека. Она включает нижние слои атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. Ее называют географической оболочкой Земли или ландшафтной сферой. Ландшафт (от нем. Land – земля) – это относительно однородный «кусочек», фрагмент географической оболочки, то есть сочетание влияющих друг на друга рельефа, почв, климата, растительности, животного мира.

Даже мелкая впадина или возвышенность имеет особенный, отличающийся от окружающей местности характер увлажнения, а значит, и почву, и растительность, и микроклимат. То есть это – отдельный маленький ландшафт, урочище. Ландшафты формируются, подчиняясь климатической зональности. Сочетания схожих (из-за того, что сформировались в сходных условиях) ландшафтов образуют громадные, протягивающиеся по всей планете природные зоны.

Ландшафты и природа их заметно отличается. Но сами переходы из одной зоны в другую обычно постепенны, и очень редко можно уверенно провести линию границы – настолько она расплывчата. Каждый ландшафт населен комплексом растений и животных, грибов и микроорганизмов. Этот комплекс связан с ландшафтом и меняется при переходе к другому ландшафту, даже очень похожему. Население ландшафта или природной зоны вместе с природными факторами, влияющими на это население, обычно называют экологической системой или экосистемой – с указанием того, какая именно система имеется в виду.

Например, экосистема Земли, включающая экосистемы природных зон: тайги, тундры и т. д. Каждая из них состоит из множества более мелких. Например, экосистем побережья, периодически заливаемого водой (при приливах) и осушающегося (при отливах), леса, озера и т. д. Природные зоны расположены приблизительно параллельно линиям географической широты, поскольку в основе их формирования – неравномерность распределения солнечного тепла.

Если бы планета представляла собой идеальный шар, природные зоны (так же, как и климатические пояса) располагались бы тоже идеально правильно, образуя полосы, параллельные экватору. Но неоднородность поверхности реальной Земли приводит к заметным нарушениям правильности. Главные искажения вносит неравномерность распределения суши и Мирового океана. Океан гораздо медленнее, чем суша, накапливает тепло и медленнее отдает его. Поэтому прилегающие к океану территории испытывают меньшие колебания температуры и ландшафты здесь иные, чем в континентальной части.

Кроме того, влажность над океанами, конечно, выше, чем над материками. Ветры, дующие со стороны океанов, переносят насыщенные влагой массы воздуха. Но по мере продвижения этих масс над континентами они становятся все менее влажными – главным образом за счет выпадения осадков. Поэтому прибрежные территории обычно заметно отличаются от территорий, находящихся в глубине материков.

Закон широтной зональности приходится дополнить правилом существования секторов, обычно вытянутых вдоль меридианов, различающихся влажностью: например, на севере Евразии (где ветры преимущественно западные) выделяют влажный Приатлантический, умеренно континентальный Восточноевропейский, резко континентальный Восточносибирско-Центральноазиатский, муссонный Притихоокеанский и переходные сектора между перечисленными. Таким образом, картина распределения крупных экосистем из «полосатой» становится «клетчатой»: каждая широтная зона разбивается на отдельные провинции (сектора), сменяющие друг друга с востока на запад.

Значительные изменения в расположении природных зон связаны и с распределением по поверхности планеты горных стран. Горные территории неподвластны закону широтной зональности: по мере подъема над поверхностью Земли мы попадаем во все более разреженные горизонты атмосферы, с изменением высоты меняется и ладшафт. А поскольку выделение тепла в воздухе связано со столкновениями между молекулами газов, то при подъеме на каждые 100 метров температура воздуха снижается приблизительно на 0,6 С. Даже если гора расположена на экваторе, на ее вершине, если только она достаточно высока, может быть холодно, как на полюсе. И в горах закон широтной зональности замещается законом высотной поясности – поднимаясь, мы попадаем в области со все более холодным климатом, как если бы перемещались по горизонтали в сторону полюса.

Такие области, похожие на широтные зоны, но сменяющие одна другую с высотой, называют высотными поясами. В Арктике действие закона высотной поясности почти незаметно: здесь и без того так холодно, что ледники часто лежат уже на уровне моря. Но закон действует, и на вершинах арктических гор заметно холоднее, чем на прилегающих к ним низменностях.

Существует, однако, исключение из этого правила – очень важное для Арктики. В том случае, если гора возвышается над ледяной поверхностью (например, над покровным ледником, как в Гренландии) и не покрыта снегом и льдом (например, они сдуваются ветрами), ее поверхность поглощает больше солнечного света и тепла, чем прилегающие низменности.

На такой горе (нунатаке) может быть теплее, чем в низких окрестностях. Разница обычно невелика, но для обитателей этих мест она очень важна.

Горы, кроме того, встают барьерами на пути ветров и изменяют общую циркуляцию атмосферы, оказывая влияние на формирования ландшафта. Это приводит к изменению расположения природных зон (как, например, на юге Северной Америки) или к появлению заметной разницы (например, в количестве осадков) между наветренным и подветренным склонами горной страны – как на Урале. Зональность характерна и для Мирового океана. Она проявляется в изменении свойств поверхностных вод (температуры, солености, прозрачности, насыщенности растворенными газами). Вместе с ними меняется состав растительности и животного мира.

Зональность океана выражена не так ясно, как зональность материков: воды его постоянно перемешиваются. Но она существует, и именно поэтому, например, столь обычна для населения Арктики охота на морского зверя: в холодной воде растворено больше кислорода, чем в теплой. Там, где много кислорода, больше планктона, а следовательно, больше тех, кто им питается, – рыб и китов. Появляются и «рыбоеды», например тюлени. Люди занимаются охотой на них, и эта охота порой становится основой их жизни.

Источник статьи: http://umeda.ru/landscapes_arctic

Природные зоны Земли: карта, список, характеристика и фото

Природной зоной называют географическую область, для которой характерны определенные компоненты и процессы: климат, рельеф, почвы, геохимические и гидрологические условия, а также флора и фауна. Нередко в названии природной зоны содержится фактор, определяющий растительность этой области. Смена природных зон наблюдается от экватора к полюсам в зеркальном отражении. Чем ближе к экватору, тем более распространен влажный, вечнозеленый лес. Чем дальше к полюсам, тем суровее и холоднее условия.

Читайте также:

Ниже представлен список и характеристика всех основных природных зон Земли:

Особенности арктических пустынь

Природная зона занимает практически всю площадь Гренландии и Антарктиды, а также север Европы и Северной Америки. Арктические пустыни состоят из ледников, скал и каменистой осыпи. Для этой зоны характерны полярные дни и ночи: месяцами солнце не светит. До 90% почв охвачено вечной мерзлотой.

Летом температура достигает -30 градусов Цельсия, а зимой до -60 градусов Цельсия и ниже. В самые теплые месяцы температура повышается до 3 градусов тепла. Специфические признаки арктической пустыни:

- Растительность. Почти полностью отсутствует, редко где встречаются мхи и лишайники.

- Животный мир. Скуден, представлен существами с большим слоем меха и жира: моржи, императорские пингвины, касатки, тюлени, песцы.

Постепенно холодные пустыни переходят в тундровые зоны, что особенно ярко заметно на севере России и в Канаде.

Тундровая зона

Тундры занимают север Северной Америки, часть Евразии в зоне России, а в Южном полушарии эта природная зона почти отсутствует. Среди других особенностей зоны выделяют:

- Растительность. Яркие представители флоры тундры – мхи и лишайники, но по мере перехода в лесную область появляются карликовые деревья.

- Животный мир. В тундре обитают песцы, волки, зайцы, а также северные олени.

- Температура. Зимы суровы, преобладают морозы до -30 градусов Цельсия, а летом температура поднимается до 10 градусов тепла. Зима в тундре длится большую часть года – до 9 месяцев.

Атмосферные осадки здесь малочисленны – до 400 мм, однако здесь наблюдается яркий контраст испарения влаги, из-за чего преобладают болота и мелкие озера.

Зона тайги

Тайга – одно из богатств таких стран, как Россия, Канада, а также государств Скандинавии. Зимой в тайге холодно, а летом – не слишком жарко. Больше всего здесь встречается хвойных пород деревьев.

Также есть лиственные породы: тополя, березы. В год выпадает до 1000 мм осадков. Весна и осень выражены слабо. Летом температура поднимается до +30 градусов Цельсия, но ощущается она слабо.

В тайге обитает много животных, включая хищников и травоядных, таких как белки или кролики, а также ценные зверюшки в виде горностаев, норок, куниц. Парнокопытные встречаются больше в тех регионах, где есть лиственные породы деревьев.

Зона степей и лесостепей

К отличительным признакам этой зоны относят:

- Расположение. Большие территории Азии, частично Европа, а также Южная и Северная Америка.

- Осадки. До 500 мм в год.

- Особенности растительности. Огромные территории с низкой травянистой растительностью.

- Температура. До -16 зимой и +24 летом.

- Флора и фауна. На севере преобладает полынь, ковыль, злаки, ближе к югу лесостепная растительность. В степях обитают не только мелкие животные типа ежей, но иногда встречаются даже лоси.

В России очень много степей в Хакасии и на Алтае.

Смешанные леса

Природная зона преобладает в умеренном климате. Среднее количество осадков в год здесь достигает показателя в 1000 мм. Климат мягкий, а почвы обладают высокой плодородностью. Расположены смешанные леса:

- Кавказ, Европейские и Сибирские равнины;

- в Карпатах и южной Скандинавии;

- в Калифорнии, а также в зоне Великих озер;

- частично встречаются в Новой Зеландии и в южной части Южной Америки.

Погода летом умеренная, до 25 тепла, а зимой – до -16. Здесь растет множество деревьев: липы, ели, клены, буки и березы, дубы. Населяют широколиственные леса лоси, косули, зайцы, встречаются рыси и сотни видов птиц.

Экваториальные и тропические леса

Природная зона расположена строго по линии экватора, встречается в долине Амазонки, в Африке, а также в зоне ниже Индии, включая все острова до Австралии. Здесь очень влажно – до 7000 мм осадков в год, а температура редко опускается ниже 24 градусов тепла.

Во влажных лесах обитает колоссальное количество зверей и птиц, растут удивительные деревья, цветы и прочие растения – до 2/3 флоры и фауны планеты представлено именно здесь. Выделяют несколько ярусов лесной растительности: высокие лианы и бамбуки, пальмы, кустарники и низкие травы, папоротники.

Разнообразен мир обезьян. Также встречаются бегемоты, леопарды, ягуары, тигры, множество экзотических птиц, пресмыкающихся и амфибий.

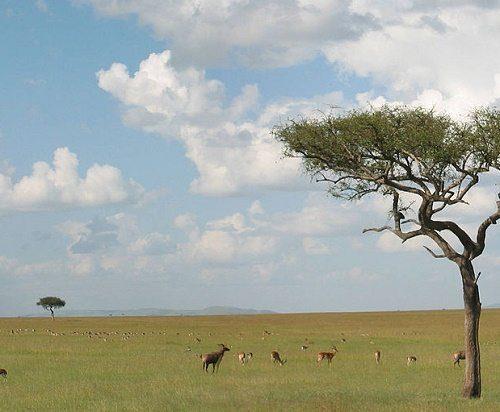

Редколесья и саванны

Зимой в саваннах преобладает сухой климат, а летом идут дожди (до 1000 мм). Температура колеблется от 20 до 30 градусов тепла, в жарких регионах достигает 35-40 градусов.

Расположены саванны в Африке, Индокитае, Австралии, ЮА. Растут в них травы, злаки, полукустарники, баобабы, эвкалипты и пальмы. В Африке характерны такие животные, как: львы, жирафы, страусы, зебры. А вот в Австралии фауна отличается наличием уникальных сумчатых млекопитающих, таких как кенгуру, коалы и др.

Пустыни и полупустыни

Пустыни, несмотря на внешнюю безжизненность, занимают до 1/5 пространства суши. Они расположены преимущественно в Южной Америке, частично в Евразии, на Австралийском материке, немного в Африке. Атакама – единственная в мире пустыня без осадков – находится в Чили.

Дожди редкие, около 50 мм в год, в некоторых регионах они не идут годами. Температура может меняться от 30 до 60 градусов тепла. Пустыни, находящиеся в зоне от Китая до Прикаспия, отличаются колебаниями температур – от 20 тепла летом до -50 зимой.

Растительность в них почти отсутствует – редко где встречаются лишайники и колючки. В полупустынях растут травы и злаки. Живут в них: верблюды, всевозможные пресмыкающиеся, а также мелкие грызуны типа тушканчиков.

Переменно-влажные леса

Расположены в субэкваториальной зоне: Шри-Ланка, Индокитай, север Австралии, тропики Африки и Америки. В сезон дождей выпадает до 2000 мм осадков, затем сезон сменяется невыносимой засухой в зимнее время года. Деревья в этот период способны сбрасывать листья.

Температура летом колеблется от 20 до 24 градусов Цельсия, нередко поднимается выше. Среди растительности: дубы, орехи, пальмы, бамбуки, местами встречаются сосны и кедры.

Жестколистные вечнозеленые леса

Для жестколистных лесов характерно:

- Расположение. Австралия, запад Северной Америки, Чили, южный и северный пояс Африки, Средиземноморье.

- Температура. Летом жарко и сухо – около 25 градусов тепла, а зимой прохладно – от 8 до 16 градусов.

- Осадки. В год выпадает до 700 мм. Также присутствуют плодородные почвы.

- Флора. Сосны, эвкалипты, дубы, тропические джунгли.

- Фауна. Хамелеоны, ящерицы, гиены, дикобразы, козы, волки, обезьяны, коалы, змеи. Жестколистные леса склонны «перенимать» особенности растительного и животного мира соседних экосистем.

Природные зоны мира расположены строго относительно полюсов и экватора. Флора и фауна этих поясов значительно отличается. Большинство видов зверей, птиц и растений, характерных для одного пояса, не встречаются в другом.

Источник статьи: http://natworld.info/raznoe-o-prirode/prirodnye-zony-zemli-karta-spisok-harakteristika-i-foto