- VIII. Ландшафтно-экологические исследования

- 8.1. Ландшафтно-экологический анализ

- Ландшафтная экология

- Элективный курс

- Е.В. НОВИКОВА, Г.А. ВАСИЛЬЧИКОВА, С.Л. ВИДЯКИН центр образования № 654 Юго-Восточного округа Москвы

- Тематическая структура программы

- 8 класс

- Раздел 1. Ландшафт и его структура — 20 ч

- Раздел 2. Природные компоненты ландшафта и влияние антропогенных факторов на основные ландшафтообразующие компоненты и процессы — 40 ч

- 9 класс

- Раздел 1. Эволюция ландшафта — 20 ч

- Раздел 2. Эколого-геохимическая оценка ландшафта — 18 ч

- Раздел 3. Состояние ландшафтов Московского региона — 17 ч*

- 10 класс

- Раздел 1. Современное состояние природной системы Земли — 10 ч

- Раздел 3. Природопользование и экологические проблемы преобразования ландшафтов — 20 ч

- Раздел 4. Заповедное дело в России — 15 ч

- 11 класс

- Раздел 2. Организация практической деятельности по изучению и охране ландшафтов — 20 ч

- Раздел 3. Региональные проблемы природопользования — 22 ч

- Раздел 4. Взаимодействие стран и решение проблем природопользования — 6 ч

VIII. Ландшафтно-экологические исследования

Изучение ландшафтной структуры территории, функционирования и динамики ПТК является необходимой предпосылкой проведения ландшафтно-экологических исследований, предусматривающих выявление, анализ и оценку проблем в области окружающей человека среды. Такие исследования обычно включают три основных этапа работ: ландшафтно-экологический анализ, диагноз и прогноз, на каждом из которых решаются различные задачи. Первый этап – анализ, включает инвентаризацию ландшафтов, установление их пространственной дифференциации, антропогенных воздействий, определение экологических функций. Второй этап – экодиагностика, заключается в оценивании ландшафта для целей сельскохозяйственного, промышленного, рекреационного, транспортного использования или с точки зрения качеств ландшафта как среды жизни людей. Решение этих задач сопровождается оценкой экологического и ресурсного потенциала, экологической емкости, состояния, устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам, а также оценкой экологических ситуаций территории исследования. Последний этап – прогнозирование состояния ландшафтов или прогноз изменения экологических ситуаций на 5 – 10 и более лет вперед.

8.1. Ландшафтно-экологический анализ

Инвентаризация, картографирование и установление закономерностей пространственного распространения ландшафтов осуществляется в процессе ландшафтных исследований с использованием методик, разработанных и апробированных в географических и ландшафтных работах. Новым аспектом в проведении ландшафтно-экологического анализа является выявление экологических функций ландшафта.

Экологические функции ландшафта проявляются как совокупность функций его компонентов, однако экологическая значимость последних для человека далеко не одинакова. А.Г. Исаченко (2001) предлагает различать облигатные (незаменимые) факторы, без которых невозможна жизнь вообще (воздух, вода, солнечное тепло, биологическая продукция) и дополнительные, играющие вспомогательную, но часто лимитирующую роль (стихийные природные процессы). Среди облигатных факторов первостепенное значение имеет климат, который обладает, с одной стороны, большим рекреационным и лечебно-оздоровительным потенциалом, а с другой – способствует формированию ряда экстремальных условий (смерчи, бури, ураганы, гололед и др.). По расчетам А.Г. Исаченко, зона смешанных лесов обладает относительно высоким показателем биологической эффективности климата и является одной из наиболее благоприятных для жизнедеятельности человека.

Обводненность ландшафта также относится к незаменимым экологическим факторам. Водообеспеченность населения определяется суммарным годовым объемом речного стока и запасами пресных подземных вод. Большое значение имеет минерализация и химический состав вод, так как с питьевой водой в организм человека поступают необходимые для его нормального функционирования макро- и микроэлементы. Как недостаток, так и избыток последних является причиной многих заболеваний – эндемичного зоба, мочекаменной болезни, кариеса зубов и др. Сильно минерализованные подземные воды и рассолы, хотя и непригодны для питья, но имеют важное бальнеологическое значение.

Почва, как среда, в которой протекают биогеохимические процессы, имеет косвенное экологическое значение для человека. Почва служит источником питания растений, а через них – поступления минеральных элементов в организм человека. Известно, что в почве содержится около 30 микроэлементов, необходимых человеку для нормального функционирования. Именно концентрация биологически необходимых человеку элементов в почве служит основным биогеохимическим критерием качества природной среды. Для каждого элемента определен экологически оптимальный уровень содержания в почве, приближающийся к среднему показателю элемента в земной коре, т. е. его кларку. Как недостаток, так и избыток биологически необходимых микроэлементов – йода, меди, цинка, кобальта, хрома и других может быть причиной патологических нарушений в функционировании организма человека.

Важным экологическим фактором является рельеф. Увеличение абсолютной высоты местности и связанные с этим явления – понижение атмосферного давления, недостаток кислорода, понижение температуры воздуха – сказываются негативно на здоровье человека. Вместе с тем горные ландшафты обладают высокой аттрактивностью и значительным рекреационным потенциалом. В условиях равнинных территорий расчлененный рельеф повышает эстетические и рекреационные свойства ландшафтов, хотя и снижает их сельскохозяйственную ценность.

Характер рельефа обусловливает целый ряд геоморфологических процессов, среди которых в пределах Беларуси наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия почв. Удельный вес земель, затронутых различной степенью эрозии, достигает 22,6 % от сельскохозяйственных угодий страны.

Наиболее важную экологическую роль в ландшафте играют компоненты биоты, в частности растительный покров, который является поставщиком кислорода в атмосферу, источником многих пищевых продуктов, витаминов, лекарственных средств, фитонцидов. Растительность обогащает среду обитания человека, оказывает большое влияние на рекреационные, эстетические, бальнеологические свойства ландшафта. Совместно с остальными экологически значимыми факторами растительный покров выполняет особо важные экологические функции – стабилизирующие, средоформирующие и средозащитные. В этом отношении наиболее велика роль лесных сообществ, препятствующих развитию негативных экзогенных процессов, обусловливающих устойчивость ландшафта, способных создавать местный климат, более благоприятный для человека, чем климат безлесных территорий. Основными критериями экологической эффективности растительности считается ее продуктивность и запасы фитомассы. В умеренном климатическом поясе наиболее высокой продуктивностью характеризуется лесостепная зона, однако по запасам фитомассы леса как широколиственные, так и хвойные во много раз превосходят все другие типы растительных сообществ.

Животный мир, несмотря на резкое сокращение численности, продолжает выполнять прежние экологические функции. Животные являются элементами биоты и наряду с растениями определяют биологическую продуктивность экосистемы, хотя объемы их биомассы далеко не одинаковы: на поверхности Земли объем фитомассы составляет 98 – 99 %, зоомассы – всего 1 – 2 %. Данных о массе микроорганизмов нет, но их функция общеизвестна – они разлагают органические остатки и превращают их в минеральные вещества, тем самым завершая биологический круговорот. По отношению к человеку животный мир утратил свою прежнюю роль поставщика продуктов питания и на первый план выступили негативные экологические функции животных. Факторами экологического дискомфорта во многих ландшафтах являются кровососущие насекомые, ядовитые виды, переносчики многочисленных природно-очаговых болезней – клещевого энцефалита, туляремии, бруцеллеза, бешенства, малярии и др.

Степень позитивного или негативного экологического влияния того или иного природного фактора на человека в значительной степени зависит от характера и уровня антропогенного воздействия. Поэтому ландшафтно-экологический анализ предусматривает необходимость всестороннего учета экологических последствий хозяйственной деятельности человека. Они выражаются в потере почвенного плодородия на пахотных землях, развитии водной и ветровой эрозии, вырубке лесов, частых лесных пожарах, ухудшении водообеспеченности и местного климата, что приводит к сокращению биологической продуктивности и снижению качества жизненной среды.

Крупные изменения в природной среде произошли в связи с индустриальными формами хозяйственной деятельности и урбанизацией, что выразилось в изъятии земель под застройку, горные разработки, отвалы, терриконы, свалки промышленных и коммунальных отходов. различные транспортные и инженерные сооружения. Но наиболее негативный экологический эффект современной хозяйственной деятельности — загрязнение природной среды промышленными и бытовыми отходами, среди которых нередки токсичные вещества и радионуклиды. Химические вещества, сбрасываемые в атмосферу, поверхностные и подземные воды, почвы, вовлекаются в геохимический круговорот, переносятся на большие расстояния, вступают в химические реакции и различными путями поступают в организм человека.

Из атмосферы в дыхательные пути поступают такие токсичные вещества, как диоксид серы (SO2), оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2), сероводород (H2S), аммиак (NH3), которые вызывают поражение органов дыхания. В атмосферном воздухе содержится много углеводородов, среди которых около 30 особо вредных, являющихся канцерогенными , мутагенными, токсичными. В загрязненных поверхностных, а нередко и подземных водах содержатся нефтепродукты, фенолы, сульфаты, хлориды, нитраты, пестициды. Концентрация таких веществ в питьевой воде может служить причиной тяжелых заболеваний. Почва способна накапливать тяжелые металлы и служит источником их техногенной миграции, что особенно характерно для крупных промышленных городов. В Беларуси начало педогеохимическим исследованиям урболандшафтов положили работы В.К. Лукашева (1976), которые позднее были продолжены В.С. Хомичем, С.В. Какарека, Т.И. Кухарчик (2004). Объектами изучения стали города Минск, Гомель, Светлогорск, Борисов и другие более мелкие.

Изучение содержания подвижных форм тяжелых металлов в почвах г. Могилева предпринято группой исследователей из БГУ (Г.И. Марцинкевич и др.) 1) . Проведенные работы показали, что основными загрязнителями почв города являются цинк и медь. При этом содержание цинка в большинстве случаев превышает ПДК в 2 — 4 раза, но в районе очист______________

1 . Марцинкевич Г.И., Шкарубо А.Д., Усова И.П. Оценка загрязнения поч

в г. Могилева тяжелыми металлами / Вестник БГУ, сер. II, № 1, 2005. – С. 48 – 53.

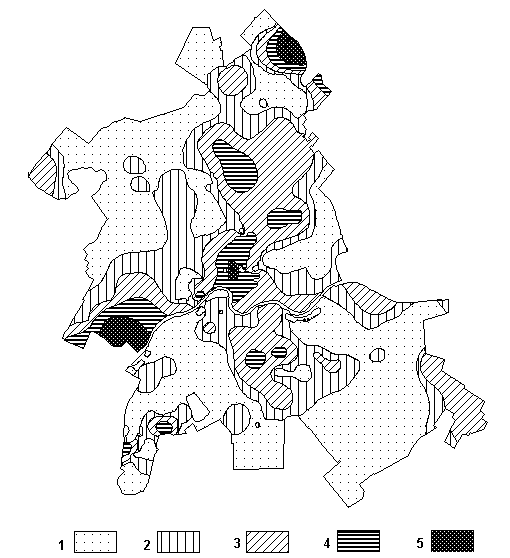

ных сооружений- в 7-30 ПДК.Концентрация меди на большей части территории превышает ПДК в 1,5-3, изредка 6,5 раз. На отдельных участках выявлено несколько повышенное содержание стронция, кадмия, марганца, железа. Карта суммарного загрязнения почв (рис.32.) позволяет сделать вывод, что территория города по этому показателю разделяется на 3 зоны: I – зона сильного загрязнения, где коэффициент суммарного загрязнения составляет 5 – 20, т. е. загрязнение превышает ПДК в 5 – 20 раз. Эта зона занимает около 10 % площади города и представлена

Рис. 32.Суммарное загрязнение почвенного покрова г. Могилева тяжелыми металлами, кратности ПДК: 1 – 0-1; 2 – 1-2; 3 – 2-5, 4 – 5-10; 5 – более 10.

участками, премыкающими к оживленным магистралям, или занятыми крупными промышленными предприятиями; II – зона среднего загрязнения с коэффициентом суммарного загрязнения 2 – 5, т. е. с превышением над ПДК в 2 – 5 раз. Такие показатели загрязнения преобладают в г. Могилеве, образуя крупные площади, удельный вес которых в площади города составляет около 50 %; III – зона минимального загрязнения с показателями коэффициента суммарного загрязнения ниже 1 (около 40 % площади города). Эта фактически чистая территория крупными участками представлена по левобережью Днепра, а в правобережной части тягтеет к северо-западной окраине города.

В целом анализ имеющихся данных по состоянию городов Беларуси убеждает, что основными загрязнителями почв урбанизированных территорий являются свинец, цинк и нефтепродукты. Среднее содержание последних в почвах областных центров в 1,1 – 1,7 раза выше допустимой нормы .

Источник статьи: http://studfile.net/preview/6876935/page:28/

Ландшафтная экология

Элективный курс

Е.В. НОВИКОВА,

Г.А. ВАСИЛЬЧИКОВА,

С.Л. ВИДЯКИН

центр образования № 654 Юго-Восточного округа Москвы

Главная задача курса — показать роль ландшафтной экологии в решении проблем рационального природопользования; научить учету и оценке ландшафтно-территориальных различий; сформировать представления о природных и природно-антропогенных ландшафтах как объектах использования и охраны.

При изучении основ ландшафтной экологии приобретаются навыки разумного общения с природой, формируется умение владеть ландшафтно-экологическими методами при оценке состояния окружающей среды и умение применять полученные знания в дальнейшей природоохранной деятельности.

Программа ориентирует учащихся на познание фундаментальных экологических связей и взаимодействий, которые обеспечивают целостность природы и связь человеческого общества со средой обитания. В программу введены элементы прогнозирования возможных путей развития природы и человеческого общества.

Помимо теоретических занятий в классе, программа предусматривает практическую деятельность на местности. Это учебные экскурсии, практикумы, сезонные дальние практикумы и экспедиции.

Учебные экскурсии:

• ближние — как правило, однодневные выезды, предусматривающие посещение группой учащихся музеев и интересных объектов природы и хозяйства, находящихся в пределах своего региона;

• дальние (многодневные) — предполагают посещение разновозрастными группами учащихся различных районов страны с целью знакомства с их природой, культурой, историей и экономическим состоянием.

Учебные практикумы

Плановые выезды классов в учебное время на полевые стационары и учебные полигоны сроком на 1—4 суток с целью проведения практических работ на местности по темам учебной программы. Периодичность проведения учебных практикумов: 2—3 раза в течение учебного года.

Сезонные дальние практикумы

Многодневные выезды разновозрастных групп учащихся в сроки школьных каникул в различные районы страны с целью их комплексного изучения. Сезонные дальние практикумы предполагают проживание на базах в стационарных условиях.

Экспедиции

Многодневные выезды разновозрастных групп учащихся в сроки каникул для знакомства с природой, историей, культурой различных регионов страны. Экспедиции предусматривают проведение мониторинга территории, а также решают спортивно-оздоровительные задачи.

Тематическая структура программы

8 класс

Ландшафтная экология — обобщающее учение о природном балансе. К. Тролл, А. Винк и их термин «ландшафтная экология». Ведущая роль ландшафтной экологии в комплексном изучении основ рационального использования природных ресурсов, проблем оптимизации разработки природной среды.

Раздел 1. Ландшафт и его структура — 20 ч

Тема 1. Учение о ландшафте

Ландшафт, или природно-территориальный комплекс. Виды ландшафтов: природный и антропогенный. Сельскохозяйственные, промышленные, рекреационные и другие ландшафты. Принцип природно-антропогенной совместимости.

Тема 2. Понятие о ландшафтном балансе и ресурсе

Водный баланс — основа ландшафтного баланса. Радиационный и тепловой баланс деятельного слоя поверхности Земли. Почвообразовательный процесс и биологическая продуктивность ландшафта. Биоценоз. Биогеоценоз.

Тема 3. Морфологические части ландшафта

Соподчиненность природно-территориальных комплексов, от крупных геокомплексов к простейшим. Морфологические единицы ландшафта — урочища, фации. Основные (доминанты) и подчиненные урочища. Фации — основная единица ландшафта, на пространстве которой характер взаимосвязей комплекса остается неизменным. Фация и урочища как ПТК, всесторонне характеризующие природные свойства конкретного участка Земли.

Тема 4. Топографическая карта и ландшафт

Топографическая карта. Ландшафты на топографической карте. Измерения на топографической карте, ландшафтный профиль и принцип его составления. Глазомерная съемка, ее использование при изучении ландшафтов.

Практические работы

1. Чтение топографической карты.

2. Выявление на профиле низших единиц ландшафта — фаций.

Учебный практикум

1. Работа с топографической картой: составление профиля местности по топографической карте.

2. Составление профиля на местности с помощью глазомерной съемки.

Раздел 2. Природные компоненты ландшафта и влияние антропогенных факторов на основные ландшафтообразующие компоненты и процессы — 40 ч

Тема 1. Рельеф и горные породы как компоненты ландшафта

Горные породы и минералы. Классификация горных пород и минералов по различным признакам: происхождению, физическим свойствам, использованию. Добыча полезных ископаемых и техногенная миграция химических элементов. Кора выветривания. Рельефообразующие процессы. Эрозия и аккумуляция. Разрушающая и созидающая деятельность четвертичного и современного оледенения, ветра, многолетней мерзлоты и других экзогенных процессов. Основные типы и формы рельефа. Антропогенные формы рельефа и их образование.

Практическая работа

Работа с коллекциями горных пород и минералов.

Учебный практикум

1. Изучение обнажений горных пород. Определение генезиса горной породы для выяснения происхождения и развития территории. Генетические горизонты. Стратиграфия, характер слоистости. Вещественный (минерало-петрографический) и механический состав (валунный суглинок, лёсс, песок и др.). Цвет и плотность.

2. Сбор и составление коллекции.

3. Наблюдение за интенсивностью рельефообразующих процессов. Линейная эрозия и образование оврагов. Определение скорости размыва берегов реки.

Тема 2. Вода в ландшафте

Внутренние воды и их участие в развитии ландшафта.

Подземные воды: верховодка, грунтовые и межпластовые воды. Речная сеть и ее особенности. Речной сток. Озера и болота как ландшафтные комплексы, где взаимодействуют все природные компоненты. Искусственные гидротехнические сооружения и ландшафт. Влияние антропогенных факторов на влагообмен в ландшафте. Мелиорация. Загрязнение вод техническими отходами и химическими удобрениями.

Практические работы

1. Определение водности реки: расход воды, объем стока, коэффициент стока.

2. Исследование озера по признакам: водообмена — бессточное, сточное, речное; минерализации — пресное, соленое, солоноватое, горько-соленое; происхождения озерных котловин — пойменное, карстовое, моренное, эрозионное, тектоническое и др.; водного режима; стадии зарастания озерной чаши.

3. Исследование болота: тип болота по водному питанию — низинное, верховое, переходное; тип болота по преобладающему типу растительности — моховое, травяно-моховое, лесное; водный режим; характеристика торфяной залежи.

4. Изучение грунтовых вод: естественные выходы подземных вод; пластовые выходы и источники — родники, ключи; физические свойства подземных вод — прозрачность, цвет, вкус, запах; выявление возможных источников загрязнения вод — бактериальных, химических.

5. Ландшафтно-экологический прогноз и функционирование гидротехнических сооружений: запруд, малых плотин, водохранилищ.

Тема 3. Климат и ландшафт

Влияние климата на формирование внешнего облика ландшафта. Воздействие тепла и влаги на миграцию химических элементов в ландшафте. Температурный режим ландшафта: средние температуры июля, января. Испаряемость и степень увлажнения. Мезо- и микроклимат. Микроклимат морфологических частей ландшафта. Суточные и сезонные изменения ландшафта. Вынос и аккумуляция солей и минерального вещества воздушными массами — одна из причин изменений в ландшафте.

Практические работы

1. Микроклиматические наблюдения. Определение истинной температуры воздуха, давления, приведенного к уровню моря, абсолютной и относительной влажности.

2. Барометрическое нивелирование.

3. Обработка наблюдений облачности, формы облаков и характера осадков.

4. Обработка наблюдений скорости и силы ветра. Построение розы ветров.

Учебный практикум

1. Изучение снежного покрова на местности: определение характера его распределения, изменение мощности снега, температуры, плотности, запаса влаги.

2. Определение роли снежного покрова в ландшафте.

Тема 4. Биогеоценоз

Биологический круговорот в ландшафте. Фитоценоз, или растительное сообщество. Таксономические единицы растительных сообществ — формация и ассоциация. Основные виды растительных сообществ. Виды экологических систем. Почвы — зеркало ландшафта. Факторы почвообразования. Соотношение тепла и влаги. Состав материнской породы. Уклон поверхности. Характер миграции и аккумуляции продуктов выветривания. Характер биоценоза. Воздействие человека на почвы и растительный покров.

Практические работы

1. Заложение почвенно-географического профиля.

2. Почвенные разрезы и принцип их создания.

Учебный практикум

Описание почвенного разреза в полевых условиях:

– определение материнской (почвообразующей) породы;

– выявление генетических горизонтов почв;

– определение влажности почвы;

– определение механического состава почвы;

– определение структуры почвы;

– определение плотности почвы.

Экскурсии

1. Музей землеведения МГУ (для школьников Москвы). Знакомство с почвенными профилями различных природных зон.

2. Геоботаническая площадка. Описание растительных сообществ (лес, луг, болото и др.). Определение состава растений и их обилия, ярусности размещения растений в сообществах.

9 класс

Ландшафт и его структура. Влияние природных и антропогенных факторов на основные компоненты и процессы ландшафта.

Экскурсия

Определение ландшафтов как природных комплексов различного ранга, основных компонентов ландшафта и их влияния на развитие всего комплекса, оценка воздействия антропогенного фактора на данный природный комплекс.

Раздел 1. Эволюция ландшафта — 20 ч

Тема 1. Динамика ландшафта

Ландшафты — саморегулирующиеся системы, стремящиеся к стабильному состоянию. Ландшафтно-типологические комплексы: устойчивые, относительно устойчивые и сукцессионные. Прогрессивное и регрессивное развитие ландшафта. Интенсивность и скорость динамики.

Практические работы

1. Анализ фотографического материала, рисунков и схем эволюции ландшафта на определенной местности. Выявление причин динамики ландшафта.

2. Прогнозирование развития ландшафта в ближайшее время. Выявление положительных и отрицательных черт эволюции ландшафта.

Учебный практикум

Описание природного комплекса ландшафта (на местности)

– географическое положение ландшафта;

– описание природных компонентов;

– динамика развития ландшафта;

Тема 2. Антропогенное развитие ландшафта

Влияние человека на природу и процессы, протекающие в ней: техническое перемещение твердых масс, нарушение водно-теплового режима, биологического равновесия и миграции химических элементов. Три группы нарушений в природных ландшафтах: коренные, однокомпонентные и многокомпонентные. Ландшафты условно неизменные, слабоизмененные, нарушенные, рационально преобразованные, культурные и акультурные. Ландшафтно-техногенные системы.

Практические работы

Работа с литературными и картографическими источниками информации.

1. Сбор материала по району: описание опорных обнажений, геологический разрез района; сведения об основных типах и формах рельефа; их морфология, генезис и возраст; о климатических особенностях района; о почвенном покрове, растительном и животном мире.

2. Получение историко-географических данных, раскрывающих свойства конкретных единиц ландшафта в прошлом и историю их развития.

Учебный практикум

Составление типичного ландшафтного профиля для данной местности. Выявление факторов антропогенного характера. Рекомендации по рациональному природопользованию.

Раздел 2. Эколого-геохимическая оценка ландшафта — 18 ч

Тема 1. Биосфера — глобальная экосистема

Биохимическая концепция биосферы В.И. Вернадского. Определение понятия планетарной географической оболочки. Геохимическая и геологическая роль живого вещества в биосфере. Организованность биосферы как саморегулирующейся экосистемы. Биохимическая и минеральная стабильность экосистемы — основа геологического постоянства жизни. Экологическое противоречие и его разрешение путем биохимического круговорота веществ. Миграционная способность химических элементов в ландшафте. Круговороты азота, углерода, фосфора: биологический, физический, химический аспекты. Самоочищение, саморегуляция экосистемы.

Практическая работа

Изучение роли различных видов живых организмов в круговороте веществ.

Тема 2. Геохимическая оценка состояния окружающей среды

Геохимические аномалии: формирующиеся на техногенных ландшафтах и на природных, возникающих за счет антропогенного выноса элементов. Техногенные изменения в ландшафте. Методы оценки состояния окружающей среды: химические и биологические.

Практические работы

1. Ландшафтно-геохимический анализ исследуемой территории. Выявление техногенных источников загрязнения.

2. Разработка рекомендаций по предотвращению дальнейшего загрязнения.

Учебный практикум

Снег — индикатор экологического состояния ландшафта и природный фильтр.

Раздел 3. Состояние ландшафтов Московского региона — 17 ч*

Эволюция Московского региона — результат развития человеческого общества и экономики. Состояние водного бассейна: источники водоснабжения и их состояние, качество воды. Состояние атмосферы: изменения погодных условий в Москве, загрязнение воздуха, значение зеленых насаждений. Состояние почвенного покрова, геологические процессы и изменение рельефа. Шумовое загрязнение и радиационная обстановка. Промышленные и бытовые отходы. Уборка снега.

Практические работы

1. Комплексная оценка экологической ситуации.

2. Изучение экологического состояния пришкольной территории.

Экскурсии по Москве

Посещение районов с экстремальной экологической обстановкой (Капотня, Волгоградский проспект).

Учебный практикум

Оценка экологического состояния водного объекта.

10 класс

История взаимодействия природы и человеческого общества с точки зрения смены типов производства. Взаимосвязь в системе: человек — природа — человек. Потребность и потребление в доиндустриальную эпоху. Экологические проблемы прошлого и их регуляция.

Раздел 1. Современное состояние природной системы Земли — 10 ч

Тема 1. Природа — среда обитания и источник природных ресурсов

Освоение человеком планеты Земля и развитие экологических связей человечества. Расширение географических границ обитания человека. История природопользования. Глобальные экологические проблемы ландшафтов. Окружающая среда и здоровье человека. Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнителей.

Определение классификационной принадлежности загрязнителей в различных регионах: вид и характер загрязнения, возможного источника загрязнения и характера вредного воздействия на здоровье человека.

Тема 1. Прогнозирование последствий антропогенного воздействия на окружающую среду

Понятие о прогнозе и прогнозировании. Виды прогнозов: сверхкраткосрочные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные. Метод индукции. Метод аналогий. Статистический метод.

1. Установление причинно-следственных связей от одного факта к последующим.

2. Учебное прогнозирование определенных ситуаций.

Тема 2. Моделирование природных процессов в решении экологических проблем

Понятие о моделировании. Требования к моделям. Виды моделей: материальные и идеальные. Глобальное моделирование. Модель геосистемы как научная основа природопользования.

Тема 3. Мониторинг

Понятие о мониторинге. Виды мониторинга: глобальный, региональный, локальный. Геофизический и биологический мониторинг. Оценка качества окружающей среды. Стандарты качества окружающей среды.

Изучение радиационного аспекта экологического состояния окружающей среды.

Проведение экологического мониторинга.

Раздел 3. Природопользование и экологические проблемы преобразования ландшафтов — 20 ч

Тема 1. Природопользование — основа экономического развития человеческого общества

Понятие природопользования. Типы природопользования. Аграрная и индустриальная цивилизации. Основные виды ресурсов и районы их размещения. Экономическая и экологическая целесообразность добычи и разработки полезных ископаемых. Рациональное и нерациональное природопользование. Природопользование и естественные экосистемы. Исчерпаемость ландшафта с точки зрения экономики и экологии.

1. Выявление районов добычи основных видов полезных ископаемых.

2. Оценка лесных ресурсов планеты.

Тема 2. Экологические последствия истощения природных ресурсов. Зоны риска

Земельные ресурсы и их использование. Состояние почвенного покрова в современном мире. Пути повышения плодородия почв. Водные ресурсы и качество воды. Проблема чистой воды. Проблемы природопользования в лесных зонах Земли. Современное состояние зеленых насаждений в городских ландшафтах. Зоны риска и меры по охране окружающей среды.

Раздел 4. Заповедное дело в России — 15 ч

Охраняемые ландшафты. Природные ландшафты: заповедники, заказники, национальные парки. История заповедного дела в нашей стране. Историко-культурные ландшафты: сады и парки, созданные по единому художественному замыслу; инженерные ландшафты, сформированные в соответствии с техническими потребностями или для улучшения окружающей среды; военные — свидетели исторических сражений; ландшафты, связанные с жизнью выдающихся исторических личностей и др. Учебные экологические тропы. Цели создания экологических троп и требования к маршрутам.

Составление карты заповедников и заказников России.

Характеристика охраняемого ландшафта

11 класс

Современные ландшафты как системные механизмы взаимодействия общества и природы. Экологические последствия экстенсивного и интенсивного природопользования. Проблемы сохранения естественного ландшафта и возобновления экологического равновесия в природе.

Тема 1. Общие основы охраны ландшафта

Главная задача охраны ландшафта — установление оптимальных соотношений хозяйственных нагрузок и потенциальных возможностей его ресурсов. Пути поддержания экологического равновесия в процессе развития хозяйственной деятельности: рациональное природопользование; создание системы инженерно-технических мероприятий по очистке вредных отходов. Ландшафтно-геоэкологическое картографирование. Принципы составления карты. Карта «Современные ландшафты мира».

1. Оценка экологического состояния Москвы-реки.

2. Анализ карты «Современные ландшафты мира».

Ландшафтно-геоэкологическое картографирование региона экологического бедствия

Раздел 2. Организация практической деятельности по изучению и охране ландшафтов — 20 ч

Тема 1. Учебные экологические тропы природы

Цели и задачи создания экологических троп природы. Экологические тропы как средство целостного восприятия природы на примере типичных ландшафтов данной местности. Требования к маршрутам. Обязательное разнообразие соподчиненных урочищ, как природных (неизменных или слабоизмененных), так и нарушенных (культурных и акультурных). Смотровые площадки и площадки для проведения практических работ. Стоянки и стоянки-биваки. Правила личного поведения в природе. Использование экологических троп природы. Рекреационные познавательные тропы. Туристско-экологические и учебно-экологические тропы.

Подготовка маршрутов экологических троп на учебном природном полигоне.

Организация маршрута экологической тропы.

Экологические тропы своего региона.

Раздел 3. Региональные проблемы природопользования — 22 ч

Тема 1. Региональные проблемы природопользования в России

Природопользование в индустриально развитых районах страны. Экологические проблемы крупных городов и Москвы. Сельскохозяйственное природопользование в России. Особенности экологических проблем в районах нового освоения.

1. Составление карты размещения промышленных предприятий Юго-Восточного административного округа г. Москвы.

2. Определение соответствия размеров санитарно-защитных зон предприятий Юго-Восточного административного округа г. Москвы нормативным показателям. Определение эффективности этой зоны.

Экскурсия в Царицынский лесопарк как буферную зону промышленной Москвы**.

Составление экологической карты Москвы на основе анализа экологического состояния административных округов города**

Тема 2. Природопользование в экономически развитых и развивающихся странах

Влияние экономического развития на характер природопользования. Переход к рациональному природопользованию в экономически развитых странах. Природопользование в городских агломерациях и сельскохозяйственных районах. Проблемы природопользования в экстремальных и лесных районах.

1. Изучение влияния рекреационных нагрузок на лесные экосистемы.

2. Проблемы природопользования в районе Сахеля, выработка путей их решения.

3. Оценка изменения ландшафтов в Амазонии.

Раздел 4. Взаимодействие стран и решение проблем природопользования — 6 ч

Тема 1. Международное сотрудничество в решении проблем

Глобальные масштабы ухудшения качества окружающей среды. Принципы и формы международного и внутреннего сотрудничества.

Тема 2. Роль общественности в охране окружающей среды

Причины возникновения общественных организаций по охране окружающей среды. Общественные организации по охране окружающей среды в России и за рубежом. Экологические забастовки и экологические манифесты как новая форма социального протеста.

Круглый стол: «Кто такие “зеленые” и как охраняют природу наши сверстники».

* Для школ, расположенных в других регионах, — изучение своего региона по той же схеме.

Источник статьи: http://geo.1sept.ru/article.php?ID=200701616