ландшафтный дизайн, озеленение и благоустройство общественных центров

Современные тенденции ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства общественных центров

Выявление и подчеркивание индивидуальности общественных центров.

Для придания индивидуальности общественным центрам применяются разнообразные композиционные приемы ландшафтного дизайна: использование стилистики исторических зданий, произведения монументального искусства, водные устройства и др.

Повышение уровня комфорта пребывания людей. С помощью малых архитектурно-ландшафтных форм можно существенно улучшить качественные характеристики открытых пространств общественных центров.

Комфортные условия пребывания людей на территории общественных центров

Размещение водных устройств. Наличие водных устройств способствует снижению запыленности воздуха, улучшению микроклиматических характеристик среды. В общественных центрах желательно применение фонтанов, небольших водопадов, каскадов, разбрызгивающих устройств, которые обладают высокой декоративностью и средорегулирующими качествами.

При создании водоемов в общественных центрах целесообразно применение водной растительности, что повышает разнообразие композиционно-пространственных

Создание ландшафтного дизайна малых садов. Экологический эффект от малых озелененных пространств не велик, но они выполняют важную психологическую роль, имитируя присутствие природы в общественных центрах. Локальные озелененные участка пространства могут размещаться на открытом воздухе и «под крышей». При их создании эффективно использование контейнерного озеленения, которое может легко заменяться.

Формирование экологически благоприятной среды. Экологически благоприятная среда характеризуется отсутствием загрязнений (соответствие их концентраций установленным санитарно-гигиеническим нормативам), достаточное озеленение, обеспечение нормативной инсоляции и аэрации открытых пространств.

Для защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий наиболее эффективно пространственное отделение мест концентрации людей от источников и зон загрязнений (если их ликвидация невозможна). Применяются также специальные

Пространственное разделение пешеходов и транспорта. Общественные центры являются наиболее посещаемыми территориями городов. Это не только места предоставления услуг, но и места работы значительной доли горожан. Через них проходят большие пассажирские и грузовые потоки: к объектам торговли, общественного питания постоянно доставляются товары.

Насыщенность общественных центров транспортом, являющимся основным источником химического и шумового загрязнения городской среды, ставит задачу нейтрализации или хотя бы уменьшения негативного воздействия транспорта на среду общественных центров. Для этого важно пространственное разделение пассажирских и грузовых транспортных потоков, вынос транзитного транспорта за пределы общественных центров.

Пространственное разделение транспорта и пешеходов может осуществляться по горизонтали или по вертикали. Вертикальное разделение транспорта и пешеходов более эффективно, так как позволяет при размещении транспортных коммуникаций и автостоянок под землей увеличить площадь открытого озеленения территорий пространств в уровне земли.

Расстояние до автостоянок по отношению к объектам массовых посещений в составе общественных центров не должно превышать 100 м.

Создание пространств с искусственным микроклиматом. В условиях высокой загрязненности городской среды все большее распространение получают общественные центры и комплексы «под крышей» с искусственным микроклиматом. Наряду с большим разнообразием предоставляемых в современных общественных центрах услуг (кафе и рестораны, кинотеатры, специализированные и

Для обеспечения психологического комфорта создаются композиционные взаимосвязи между закрытыми и открытыми пространствами ландшафтного дизайна — включение в интерьеры озеленения, раскрытие с помощью остекления видов на прилегающие скверы, бульвары, набережные.

Деформация и имитация природы. Включение природных форм в градостроительные ансамбли зачастую обладает более символическим, чем экологическим значением. Например, здание архитектора М. Ботта с деревом на крыше стало символом «экологизации» мышления архитекторов и градостроителей.

В урбанизированной среде общественных центров широко используются подчеркнуто искусственные, геометризированные ландшафтные формы —

Эффект присутствия природы в городах создается и декоративными средствами ландшафтного дизайна. Примерами имитации природы вместо ее присутствия являются широко известные пространственные композиции ландшафтного дизайна «Облако» в пролете Большой арки общественно-делового центра Дефанс в Париже или «Рыба» в Олимпийском центре в Барселоне.

Многоуровневое озеленение тнрриторий. Многоуровневое озеленение территорий предусматривает наряду с традиционным размещением зеленых насаждений в уровне земли — вертикальное озеленение стен, создание озелененных крыш, террас. Для того, чтобы повысить уровень озеленения общественных центров при дефиците территории, необходимо использовать для озеленения все свободные участки: пешеходные платформы, эстакады, откосы, расположенные выше или ниже естественной поверхности земли, стены, технические сооружения и т.п.

Освоение подземного пространства. Использование подземного пространства является способом увеличения емкости объектов общественного назначения в плотно застроенных городах. Современные общественные центры имеют, как правило, несколько подземных уровней, над которыми размещаются открытые виды озеленения пространства в уровне земли. Характерным примером такого подхода является подземный торгово-общественный центр на Манежной площади в Москве.

Источник статьи: http://www.ozelenitel-stroy.ru/sovremennyye-tendentsii-formirovaniya-i-blagoustroystva-obshchestvennykh-tsentrov

Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений

1. Взаимосвязь архитектурных и природных форм

2. Растения в архитектуре зданий и сооружений

1. Взаимосвязь архитектурных и природных форм

Природный ландшафт — важнейший фактор для композиции любого архитектурного объекта. Общеизвестно выражение: здание «вписалось» в ландшафт. Под этим подразумевается гармоничное сочетание его с рельефом, использование эффекта отражения в зеркале водоема, масштабные соотношения с массивами зеленых насаждений и т.д.

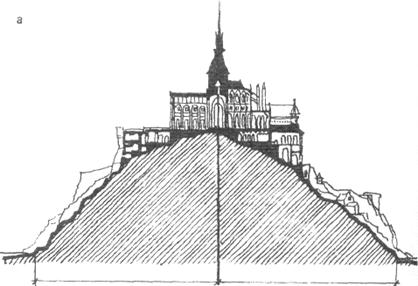

Взаимосвязь архитектуры и природы исторически обусловлена и развивается вместе с обществом. Достаточно вспомнить старые русские и белорусские города -Ярославль, Псков, Суздаль, Несвиж, Новогрудок и др., отдельные сооружения — церковь Покрова на Нерли, расположенное на гористом острове аббатство Мо-Сен-Мишель во Франции, дом О. Нимейера в живописной долине (рис.1), «Дом над водопадом» архитектора Райта, жилые районы Зеленый Луг и по проспекту Машерова в Минске, отдельные общественные комплексы.

При сравнительно одинаковых природных данных облик населенного места или композиционное решение отдельного сооружения определяются творческим методом архитектора, его профессиональным мастерством, знанием национальных традиций, пониманием природы. Рассматривая ландшафтные задачи проектирования зданий и сооружений, следует выделить три уровня:

— формирование архитектурно-ландшафтного ансамбля, гармоничное включение архитектурных сооружений в природное окружение, общая композиционная взаимосвязь архитектуры и природы, максимальное выявление в функциональном и композиционном решении природных предпосылок;

— детальная архитектурно-ландшафтная проработка открытых пространств, примыкающих к зданиям и формируемых ими, или организация их «архитектурно-ландшафтного стилобата»;

— введение природных элементов в архитектуру дома.

Поиски интеграции искусственного и природного завоевывают у архитекторов все большую популярность. В последнее время архитекторы осознанно или интуитивно стали шире пользоваться архитектурно-ландшафтными методами и средствами. И выражается это не в отдельных деталях — устройствах для цветов и вьющихся растений на балконах и лоджиях, но и в общем методе проектирования — от ландшафта.

Рисунок 1 — Противоположные примеры композиционного единства архитектуры и ландшафта:

а — силуэт аббатства Мо-Сен-Мишель во Франции как бы вырастает из горы на острове, завершает ее;

б — плоские криволинейные формы дома арх. О. Нимейера пластично вписываются в живописную долину.

«Гораздо больше, чем сами здания, значит размещение и характер открытых пространств, выявляемых ими, что и придает городу лишь ему одному присущее качество», — отмечает известный ландшафтный архитектор Дж. Саймондс (рис. 2).

|

Особенно важны эти положения, когда архитектор оперирует не отдельными элементами предметно-пространственной среды, а значительными фрагментами культурного ландшафта, формирует архитектурно-ландшафтные ансамбли. Тенденция сближения архитектуры и природы имеет и более детальные аспекты: раскрытие внутреннего пространства и зрительное объединение интерьера с внешней средой — окружающими ландшафтами, устройство в зданиях лоджий, террас, балконов, обеспечивающих связь помещений с природой, архитектурно-ландшафтное решение интерьеров путем применения разнообразных живых и инертных материалов — цветов, декоративных трав, воды, гальки и т.п.

Рисунок 2 — Примеры соотношения природных и архитектурных форм по Дж. Саймондсу

Известно, что гармония архитектурного сооружения и ландшафта может быть достигнута различными приемами — контрастом, нейтральностью или полным подчинением. Постройки архитектора Р.Нейтры, например, отличающиеся предельной рациональностью, должны быть, казалось бы, контрастны ландшафту. Но именно разнообразие архитектурно-ландшафтных приемов позволяло ему найти своеобразие. Р.Нейтра формировал архитектуру ландшафта и в стиле сооружения, и контрастно, выражая различными приемами строгость мемориала и административного комплекса, а также интимность, масштабность среды частного жилого дома.

Размещение архитектурных сооружений является формой преобразования природного ландшафта. Это преобразование может быть положительным (когда сооружение по форме, материалу, фактуре, масштабу и другим композиционным качествам гармонирует с ландшафтом) и отрицательным (когда архитектурные сооружения не просто контрастны по отношению к ландшафту, а даже нарушают его).

Для того чтобы достичь определенной степени согласованности архитектурных сооружений с ландшафтом, необходимо знать ряд композиционных приемов. Исходным является сравнение пространственных форм застройки и ландшафта. Архитектору часто приходится сталкиваться с такими особенностями и формами ландшафта, которые он мало чем может изменить. Он должен учесть их при проектировании. К этим неизменным формам относятся долины рек, равнины, озера, горные цепи и другие крупные ландшафтные формы.

Природные пространственные формы характеризуют следующие основные свойства: величина, геометрический вид, фактура, цвет, светотень, положение в пространстве. Природный фон может быть нейтральным или с ярко выраженными крупными формами типа гор, больших холмов, лесных массивов. По-разному воспринимаются небольшой дачный домик в горном ландшафте, где он подчинен среде, и крупный санаторный комплекс в равнинной местности, где он доминирует.

Степень согласованности застройки с ландшафтом зависит не столько от их абсолютных размеров, сколько от их взаимосвязи. Геометрические характеристики архитектурных сооружений могут согласовываться с ландшафтными формами (пирамидальная форма здания, остроугольный его силуэт напоминают нам окружающие скалы или еловый лес) или контрастировать с ними (протяженный многоэтажный дом-пластина на фоне живописного пейзажа).

Как архитектурные сооружения, так и формы ландшафта могут иметь массивную или ажурную пространственную структуру. Расчлененная застройка, ажурная структура здания ведут к большей согласованности архитектуры с природой. Большую роль в согласовании архитектурного сооружения с ландшафтом играет фактура материала. Органичнее всего композиционно увязываются с природным окружением простейшие сооружения из естественных материалов — дерева, камня, камыша. Фактура искусственных строительных материалов (пластмасса, алюминий и др.) обычно контрастирует с фактурой природных компонентов.

Доминирующее или подчиненное положение сооружения в ландшафте во многом определяется его размещением: вдоль рельефа и в его понижениях ведет к согласованности, поперек рельефа и на его высоких точках — к контрасту. Застройка ниже леса и среди леса подчинена природному фону, многоэтажная на фоне насаждений — всегда контрастна. Таким образом, чтобы сооружение максимально согласовывалось с ландшафтом, оно должно иметь малую величину, ажурную пространственную структуру, геометрическую форму, аналогичную формам ландшафта, гармоничное цветовое сочетание архитектурных и природных компонентов.

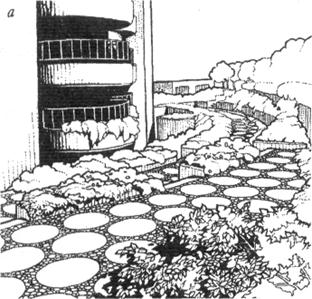

Если обратиться к так называемому архитектурно-ландшафтному стилобату, архитектуре поверхности земли, то здесь прослеживаются две ветви: одна тянется к архитектуре самих зданий, а другая — к ландшафтным деталям открытых площадей, примыкающих к зданию и как бы развивающих их функции и форму. Зеленый стилобат типичен для таких сооружений как гостиница «Юбилейная» в Минске и др. (рис. 3, 4 на цветной вкладке).

|

Рисунок 3 — «Ландшафтные стилобаты» у гостиницы «Юбилейная» в Минске

|

Рисунок 4 – «Ландшафтные стилобаты» в ландшафтной архитектуре зарубежных стран

К решению архитектурно-ландшафтных задач организации ближайшего окружения зданий, отдельных пространств под открытым небом необходимо подходить как к проектированию интерьера, в создании которого объединяется творчество архитекторов, художников, ин женеров зеленого строительства, специалистов в области городского ландшафта и ландшафтного дизайна.

Так, архитектор А.Ахмедов, проектируя комплекс библиотеки в Ашхабаде, выразил взаимосвязь архитектуры и природы посредством применения живых и неживых материалов: воды, зелени, камня, металла — богатства пластических элементов. На террасированной площади разыгрывается симфония каскадов и бассейнов разной величины и формы. С модульным мощением из бетонных плит контрастируют сложные и разнообразные по очертаниям участки газона.

Пластика элементов благоустройства рассчитана на восприятие с разных видовых уровней и точек. Интересны мотивы художественной интерпретации природных, в частности растительных мотивов. Сухое дерево в наружном дворике кафе и фантастическое из черного металла в световом дворике не противоречат друг другу, играя различную композиционную роль.

Следует отметить, что в архитектурно-ландшафтных решениях территорий в композиции обычно используют несколько приемов: пластическая обработка рельефа, сохранение старых деревьев, цветочное оформление, органичное включение оборудования.

При использовании оборудования стремятся достигать индивидуального решения при применении типовых индустриальных изделий по каталогу малых архитектурных форм.

Гармония человека и природы, архитектуры и ландшафта всегда будет достигнута, если архитектор не формально, а творчески, опираясь на определенную сумму знаний, исходит в своем поиске из ландшафтной ситуации, выявляя и подчеркивая ее лучшие качества.

2. Растения в архитектуре зданий и сооружений

В крупном городе человек оторван от естественной природы. Решить вопрос удовлетворения потребности городского жителя в общении с природой в значительной мере можно не только ландшафтно-градостроитель-ными средствами, совершенствуя водно-зеленые системы города, активно выявляя в застройке местные природные особенности, но и вводя элементы природы и прежде всего растения в здания и сооружения.

Природные материалы используются архитекторами как во внешнем, так и во внутреннем оформлении зданий. В экстерьере — это вертикальное озеленение фасадов, озеленение и цветочное оформление балконов, лоджий, окон, архитектурно-ландшафтное решение внутренних двориков, террас, плоских кровель.

Малые архитектурные формы для ландшафтного благоустройства балконов и лоджий — напольные и навесные ящики для цветов, решетки — для вьющихся растений, кашпо — для ампельных. Необходимо добиваться стандартизации и сборности такого оборудования, чтобы избежать нежелательной самодеятельности, вносящей хаос в архитектуру зданий. Озеленение и цветочное оформление лоджий и балконов — это задачи в первую очередь жилищного строительства. Одна из причин -необходимость постоянного ухода за растениями, что в общественных зданиях, как правило, затруднено.

Для посадки грунтовых цветов чаще используются деревянные ящики шириной 20-30 см и высотой 20-25 см (длина определяется в зависимости от общей композиции лоджии или балкона, характера их ограждения, типа устройства для вертикального озеленения и пр.). Возможно применение малых форм из бетона, шамота, пластмассы. Бетонные изделия окрашиваются водостойкой полимерной краской либо содержат в фактурном слое цветные пигменты. Металлические детали покрываются масляной краской. Деревянные элементы лучше выполнять из тонированной древесины с последующим покрытием бесцветным водостойким лаком. Ящики для растений устанавливают на полу или на поручнях ограждения. Во всех случаях они должны быть надежно закреплены специальными кронштейнами и крючками толщиной не менее 0,5 см. Возможны как смешанные, так и однородные по ассортименту посадки. Рекомендуется в первом ряду высаживать ампельные (свисающие) или бордюрные растения (настурция, алис-сум, лобелия, агератум, тагетис и др.); во втором — пеларгонию, клубневую бегонию, циннию, астры, петунию и др., в третьем — душистый горошек, ипомею, фасоль и т.д. Для северных фасадов выбор растений ограничен, однако и здесь можно высаживать низкорослые: маргаритки, анютины глазки, примулы, маттиолу, алиссум; сред-нерослые: настурцию, петунию, душистый табак, календулу, гипсофилу, фуксию. В лоджиях и на балконах иногда устраивают мини-рокарии.

Комплексное озеленение жилых домов с использованием высококачественного, выполненного в едином стиле оборудования для растений позволит значительно обогатить архитектуру типовой жилой застройки, повысить комфортность ее среды.

Особую область ландшафтного творчества составляют террасные жилые дома. Сады-террасы являются как бы продолжением жилища, «зеленой гостиной». Этот вопрос связан с организацией и других типов садов на крышах. К сожалению, в современной отечественной практике они еще мало распространены, хотя устройство их известно с глубокой древности.

Родина садов на крышах и террасах — Ассирия и Вавилон. К смелым конструктивным решениям относятся «висячие» сады Семирамиды, созданные в VI в. до н.э. Из истории известны сады Помпеи, «плавающие» сады Греции и Малой Азии, роскошные сады на террасах византийских императоров, сады на крышах в немецких городах и др. С XIX столетия появились новые экономические и технические предпосылки создания садов на крышах. В XX в. широкое освоение плоских кровель нашло отражение в творчестве архитекторов Ле Корбюзье, Райта, Гропиуса и др.

Однако сегодня нельзя говорить только о садах на крышах. Правильнее ставить вопрос о принципах устройства садов на различных искусственных основаниях -крышах, террасах, эстакадах, перекрытиях подземных сооружений.

Устройство садов на искусственных основаниях связано с решением ряда социально-экономических, экологических, технических и эстетических проблем. Прежде всего это экономика градостроительства, рациональное использование городских земель, которые стимулируют создание многоуровневых надземных сооружений с площадями-платформами, эстакадами, террасами для пешеходного движения, стоянками и благоустроенными местами для кратковременного отдыха.

Разноэтажность современной застройки города не только создает предпосылки для эффективной эксплуатации плоских крыш малоэтажных блоков в качестве дополнительных мест отдыха, летних кафе под открытым небом и т.п., но и ставит чисто архитектурно-художественные задачи. Пока в большинстве случаев из окон и лоджий высотных зданий открывается неприглядный вид на черные крыши торговых центров, блоков обслуживания и др. Летом рубероидно-битумная поверхность кровли перегревается, излучает излишнее тепло и далеко не безвредные летучие вещества, а в ветреную погоду пылит.

В зависимости от расположения относительно уровня земли сады на искусственных основаниях подразделяются на надземные (в прошлом — «висячие»); наземные, находящиеся на уровне земли; и смешанного типа. Это сады, соответственно устраиваемые на крышах зданий или на других конструкциях, приподнятых над землей, над подземными сооружениями и на сооружениях, которые частично заглублены или примыкают к склону местности.

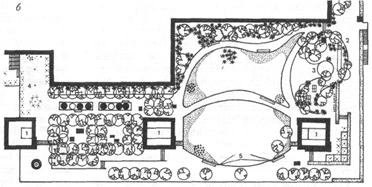

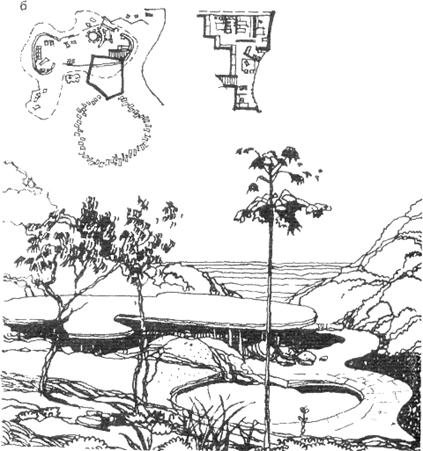

Таким образом, к садам на искусственных основаниях можно отнести те архитектурно-ландшафтные объекты, в которых зеленые насаждения отделены от естественного грунта теми или иными строительными конструкциями (рис. 5, 6).

|

Рисунок 5 — Сады на крыше жилого дома

|

Рисунок 6 — Сады на крыше производственного здания

1 — лифтовые шахты;

2 — ветрозащитная стенка;

4 — столики со стульями;

Необходимо иметь в виду, что устройство садов на искусственных основаниях экономичнее и технически надежнее, если эти вопросы решаются при проектировании зданий и сооружений, а не при последующем приспособлении кровель и соответствующей технической реконструкции, их архитектурно-ландшафтном обогащении. Наибольшими эстетическими и экологическими возможностями обогащения «пятого» фасада города располагает ландшафтная архитектура. С устройством садов на крышах улучшается микроклимат, общий ландшафтно-художественный облик города. Проблема организации садов на искусственных основаниях актуальна не только для общественных центров и комплексов, но и для промышленных зон и жилой застройки. На территориях существующих промышленных объектов часто невозможно организовать даже небольшие площадки для кратковременного отдыха, в то время как плоские кровли зданий, как правило, пустуют. Большая плотность застройки в старых жилых кварталах также не позволяет увеличить площадь зеленых насаждений и площадок для игр детей и отдыха взрослых.

Дифференцировать возникающие при организации садов на искусственных основаниях специфические архитектурные, инженерные, агротехнические задачи позволяет типологический подход, выявление факторов, влияющих на формирование этих фрагментов природноантропогенной среды. Прежде всего они подразделяются на эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Группа эксплуатируемых садов предполагает активное использование их площади и представлена в основном рекреационными и реже продуктивными типами (последние создаются с целью выращивания цветов, овощей и т.п.). Группа неэксплуатируемых садов подразделяется на декоративные и защитные типы. Декоративные сады на ‘ крышах не предусмотрены для посещения людьми, а служат исключительно эстетическим целям, представляя собой фактически декоративные панно. Их покрытия выполняются с применением как естественных живых и неживых (трава, мхи, цветы, невысокие кустарники, камень, иногда вода), так и искусственных (керамика, кирпич, стекло, пластмассы и др.) материалов. Защитные функции садов на крышах связаны в основном с предохранением зданий от чрезмерного перегрева, от солнечной радиации. По преобладанию того или иного материала выделяются сады водяные (наиболее распространенный тип защитного сада на юге), растительные и сухие ландшафты. В «сухом ландшафте» используют неживые материалы — песок, гальку, валуны, коряги; иногда по примеру японского сада — мхи, малые архитектурные формы.

Растительные сады подразделяются на сады с почвенным слоем в виде сплошного покрова или нескольких участков, разделенных дорожками и площадками, и сады, в которых земля размещается только в специальных емкостях — контейнерах.

Из зарубежного опыта широко известен сад на перекрытии пятиэтажного гаража-стоянки в Окленде, США, а также сад на крыше музейных зданий Смитсониевского института в Вашингтоне (рис. 7), крыша-парк в Берне, декоративное «живое» покрытие столовой в Базеле (Швейцария), парк на крыше Форума центрального рынка в Париже (рис. 8 ) и многие др. (рис. 9,10)

Можно привести ряд примеров из практики бывших советских республик. Это сад с цветущими кустарниками, разбитый на крыше подсобных помещений цирка в Сочи, декоративное решение озеленения плоских крыш санатория «Приморье» там же и т.д.

В Минске в 70-х гг. были заложены сады на террасах, завершающих 16-этажные жилые дома по проспекту Ф.Скорины. Для озеленения использовались невысокие деревья и кустарники, высаженные в контейнеры. С северной стороны от ветра сад защищен стеной. Достаточно высокие парапеты обеспечивают необходимую безопасность, не мешая при этом обзору окружающих ландшафтов. Однако просуществовали они недолго, так как не нашлось средств на их постоянное поддержание при эксплуатации. Сыграло негативную роль отсутствие необходимой культуры у жителей домов.

По мнению специалистов, затраты на строительство садов на крышах сравнительно невелики, они определяются разницей в стоимости эксплуатируемых и неэксплуатируемых плоских крыш. Стоимость крыш с садом не более чем в 2 раза превышает устройство неэксплуатируемых кровель.

|

Рисунок 7 — Сад на крыше музейных зданий Смитсониевского института

|

Рисунок 8 — . Парк на крыше Форума Центрального рынка в Париже

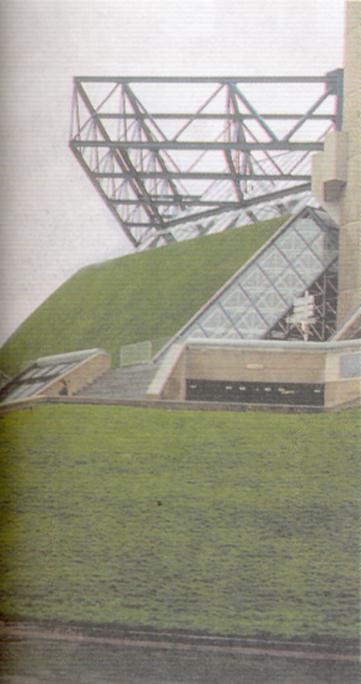

Рисунок 9 — Зеленые крыши культурно-оздоровительного центра

|

|

Рисунок 10 — Покрытые газоном стены и крыши стадиона в парке Берси, Франция

От развития практики устройства садов на искусственных основаниях можно ожидать многосторонний эффект: экономический — рациональное использование ценных городских земель и получение дополнительной полезной площади; экологический — улучшение санитарно-гигиенических параметров городской среды; социально-культурный — развитие системы новых мест общения и повседневного отдыха, совершенствование эстетики городского ландшафта.

Ассортимент посадок для устройства садов на крышах подбирается из местных (или давно интродуциро-ванных) растений, наиболее приспособленных к необычным условиям произрастания. Например, для условий Украины Центральным ботаническим садом были рекомендованы хвойные древесные породы: сосна горная, можжевельник казацкий, можжевельник обыкновенный, тис ягодный, сосна обыкновенная; лиственные породы: облепиха крушиновая, форзиция свисающая, береза повислая, самшит вечнозеленый, рододендроны, розы полиантовые; цветочные растения: бегония клубневая, фиалка душистая, настурция, хризантемы, крокусы, сциллы, тюльпаны, нарциссы, лук декоративный; вьющиеся растения: лианы, виноград девичий, жимолость каприфоль, ломоносы.

Газон может создаваться на естественной почве, ковровый — на синтетической основе, а также с применением гидропоники. Иногда газон заменяют неприхотливыми почвопокровными и даже вьющимися растениями, а также применяют мхи. Цветы, как правило, высаживаются в кашпо и вазах, древесно-кустарниковые растения — в кадках, специальных контейнерах, редко в открытом грунте. Иногда деревья, высаженные в кадки, маскируют холмами земли с естественными очертаниями.

При расположении растительности учитывается масса почвы, сила ветра, необходимость устройства дренажа, водостоков. Размещение почвы, растений увязывают с несущими конструкциями, на которых устраивается сад.

Одним из средств дематериализации архитектуры является размещение зданий под землей или их частичное заглубление. С этим связано и применение «зеленых крыш» как нового экологического направления в градостроительстве и архитектуре. Новое отношение к природе в этом плане подтверждают примеры, приведенные на рис. 9 и 10.

Зеленая крыша применена в застройке студенческого городка Технологического университета в Делфте, доминантой является 40-метровый бетонный конус, пронизывающий зеленую крышу и замыкающий главную композиционную ось всего комплекса. Технологические свойства крыши позволяют поддерживать оптимальный микроклимат в течение всего года. Важна экологическая сторона архитектурно-конструктивного решения: дождевая вода по наклонной кровле собирается в специальные резервуары и в дальнейшем используется.

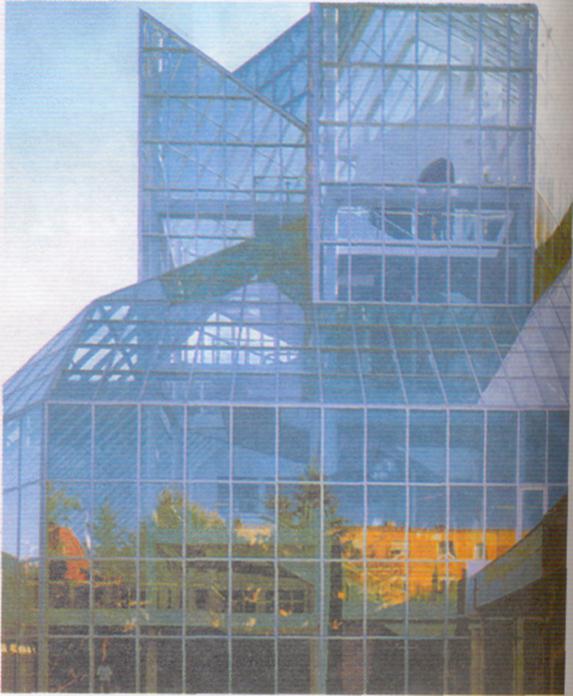

Возможны различные формы реализации визуальных взаимосвязей «здание — ландшафт», в том числе колористическая гармония сооружения и ландшафтного окружения, стены из зеркального стекла, как бы «растворяющие» здание в отражении неба, растений, воды (рис. 11) и др.

|

Рисунок 11 – Стеклянные стены визуально воспроизводят ландшафтное окружение и позволяют реализовать взаимосвязь «интерьер – экстерьер»

Введение природных элементов во внутренние пространства зданий имеет множество форм. Для интерьера важны визуальные связи с окружающим ландшафтом. Это достигается раскрытием внутреннего пространства «на природу» через панорамные окна, устройством лоджий, террас, раздвижных стенок и т.п.

Самостоятельной задачей является введение в интерьер природных элементов — растений, камня, воды и т.д. В архитектурно-ландшафтном решении интерьера выделяют два аспекта: создание зимних садов и использование растений в качестве архитектурно-декоративных композиций.

Зимний сад — сад экзотических растений, выращиваемых в условиях искусственного микроклимата. Создание зимних садов достаточно сложно, так как надо удовлетворить особые требования к температурно-влаж-ностному режиму помещения, освещенности, а отсюда к ограждающим конструкциям, системе отопления и вентиляции, условиям естественного и искусственного освещения и т.д.

На практике чаще встречается второй вид натурализованного интерьера — различные формы декоративного озеленения и цветочного оформления помещений общественных и жилых зданий. В общественных зданиях кроме растений широко используются бассейны, фонтаны, скульптура, неживые природные материалы — камень, песок, дерево.

Растения в помещениях играют санитарно-гигиеническую и декоративную роль. Они аккумулируют свежий воздух, регулируют температурно-влажностный режим, поглощают шум, пыль. Все это, конечно, в небольшом масштабе.

В композиции интерьера используется цвет, фактура, рисунок листьев, цветков, силуэт, масса растений и другие их качества. С помощью растений пространство расчленяется, зонируется. Возможны разнообразные формы исполнения: одиночное растение (чаще на фоне чистой плоскости стены); вертикальное озеленение вьющимися растениями, устройство зеленых бордюров и т.д.

Часто различные приемы сочетаются. Отличается методика озеленения жилых, производственных и общественных зданий. Если в жилище декорирование растениями — индивидуальное творчество его владельца, то в общественных и производственных помещениях -это один из аспектов архитектурного решения, закладываемого в проекте.

При использовании декоративных возможностей одиночного растения на первый план выступают детали: рисунок и размер листьев, соцветий, оттенки цвета. Одиночные растения устанавливаются на фоне стены или светового проема в вазах, кашпо в углублении пола или на специальных подставках. Применяются разнообразные ящики для цветов в сочетании с мебелью (столики, подставки, выполняемые из дерева, металла, пластика).

Большую роль в формировании интерьера играют зеленые бордюры. При их проектировании внимание уделяется не индивидуальным качествам отдельных растений, а силуэту бордюра в целом. По цвету, композиции могут быть найдены контрастные и нейтральные решения. Расположение бордюра возможно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, вдоль оконных проемов, стен, передвижных экранов, на полу или в углублении пола, в виде обрамлений лестниц, заменяющих балюстраду. При высоком расположении зеленых бордюров возможны варианты ниспадающей зелени из ампельных растений.

Приемы, основанные на оформлении зеленью вертикальных плоскостей, также отличаются многообразием. Это или густая масса вьющейся зелени — зеленый занавес, или одна ветвь, затейливо ползущая по стене и образующая легкий прозрачный рисунок, или отдельные разбросанные пятна. Для оформления растениями используются как непрозрачные вертикальные плоскости, так и трельяжные стенки из металла или дерева. С помощью прозрачных перегородок, декорированных зеленью, зонируют помещения, частично отделяют одно от другого.

К объемным зеленым композициям относятся отдельно стоящие экземпляры, их группы, целые садовые уголки. Выразительны композиции в низких плоских вазах. В крупные кашпо высаживаются несколько растений, различных по высоте, характеру роста, контрастирующих по форме и фактуре листьев.

Очень благодатный материал пенобетон. Он хорошо поддается обработке, резьбе обычным инструментом. В выдолбленные отверстия можно или непосредственно высаживать растения, или устанавливать цветочные горшки.

В группах растений, размещенных на плоскости пола или в специальном углублении, пространство между растениями заполняют до уровня пола или до края бордюра мхом, галькой, песком. Несколько крупных камней, уложенных между растениями, придают композиции естественность.

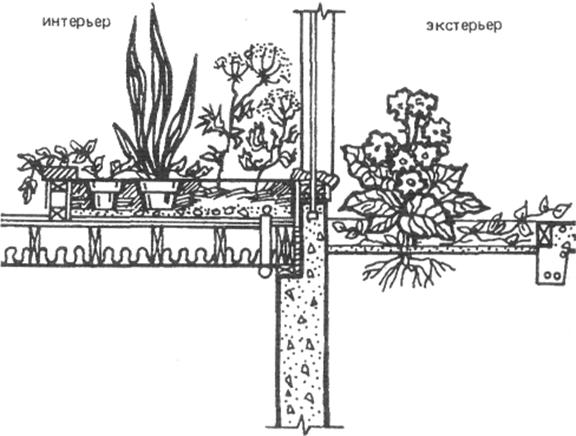

Ландшафтные композиции, продолженные за пределы интерьера (на террасе, в придомовой полосе) и разделенные лишь стеклом окон и балконных дверей, создают иллюзию единства внешнего и внутреннего пространств. Распространено у витринных окон со стороны экстерьера и интерьера устройство полос, засыпанных галькой. На них устанавливаются кактусы (рис. 12).

|

Рисунок 12 — Наружный цветник, «переходящий» в зимний сад — прием визуальной взаимосвязи интерьера и экстерьера

Как пример натурализованного интерьера был задуман в свое время авторами проекта вестибюль Дворца пионеров в Москве. Площадь его 500 м2. Газонам отводилось около 2% площади пола. Центральные группы растений, близкие по своим массам, имели среднюю высоту 4 м, а отдельные деревья достигали 6,5 м. В центре зала был расположен бассейн с коллекцией водных растений. Специально проектировались вентиляция, освещение, электроподогрев почвы. В потолке сделаны три круглых отверстия диаметром 5 м, покрытые стеклянными куполами, для освещения растений в зимнее время. Кроме того, по контуру куполов вмонтированы лампы, дающие дополнительный свет.

В озелененном интерьере так же, как и в малом саду под открытым небом, большое внимание уделяется разработке плоскости земли, малым архитектурным формам, мебели, рассчитанным на близкое восприятие. Интересно, когда фойе или вестибюль решены в нескольких уровнях. Каждый уровень имеет свою растительность, и благодаря тому, что высота помещения увеличивается, возрастает контраст между высокими растениями на террасах с невысокими потолками и маленькими растениями в высоких помещениях. Эффект натурализации связан с видимым пространством парка за стеклом, а спускающиеся террасы вызывают ощущение спуска по рельефу.

Пока не представляется возможным вырастить в интерьере березовую рощу или группу яблонь, когда за окном стоит мороз. Растения живут ритмичными циклами соответственно смене времен года. Поэтому в условиях интерьера используются южные теплолюбивые вечнозеленые растения, интродуцированные в наших условиях. Однако попытки дендрологов включить в интерьер растения умеренного климата должны увенчаться в конце концов успехом, и это откроет новые возможности для архитекторов, работающих в области форми рования интерьеров. К сожалению, приходится констатировать, что в озеленении интерьера, как и в озеленении городских территорий, часто преобладает непрофессионализм, ведущий к уходу от основного композиционного замысла автора-архитектора, бессистемному, количественному заполнению помещений растениями, во многих случаях безвкусному.

Часто озеленение и цветовое оформление производственных помещений связаны со специфическими трудностями. Далеко не все растения выдерживают постоянное искусственное освещение, загрязненность, запыленность воздуха и т.д. Возникают дополнительные трудности с содержанием растений в производственных помещениях. Из-за запыленности растения требуют дополнительного ухода (обтирание, опрыскивание). Опыт показал, что там, где запыленность превышает 3,8 мг/м2 (например, в чесальном, ровничном цехах текстильного производства), озеленение нецелесообразно.

Освещенность в зоне озеленения должна быть около 800-1000 лк. Светильники (люминесцентные лампы) рекомендуется размещать непосредственно над растениями на высоте 1 м. Несмотря на более сложные условия произрастания растений, специфическую агротехнику, озеленение цехов, в том числе с искусственным освещением, возможно.

Зеленые зоны в производственных помещениях устраиваются с учетом направления движения работающих и внутрицехового транспорта, требований техники безопасности — так, чтобы не нарушать технологического процесса.

Последние годы все чаще и шире в производственных и общественных интерьерах стали использоваться искусственные растения.

Вопросы к лекции

Лекция 9 Ландшафтное обустройство некоторых специфических территорий

1 Рекультивация непригодных для использования земель

2. Лесопарки и зоны отдыха

1 Рекультивация непригодных для использования земель

Неудобные земли, непригодные для использования, портят природный ландшафт. Заболоченные мертвые участки, пустынные песчаные территории, горы отработанных материалов уродуют целые районы. Средствами озеленения можно достичь очень многого. Заболоченные участки, требующие мелиоративных мероприятий, после осушения могут быть покрыты сначала посадками ольхи, осины, ивы и тополя, а затем и хвойных пород. Так на этих пустынных участках возникают прекрасные лесные массивы.

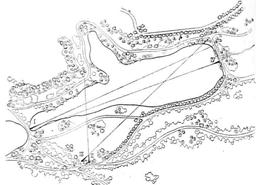

Интересен зарубежный опыт создания на заливаемых в весеннее время талыми водами территориях парков и зон отдыха (рис.1-3).

На месте торфяных болот после выборки торфа можно создать водоемы. Участки песков и дюн укрепляются полосами травяного покрова, образующими ячейки в виде сот, затем в эти ячейки сажается сосна горная и обыкновенная, а в южных районах Украины — сосна румелийская, черная или крымская.

Типичным пейзажем с песчаными дюнами служит побережье Балтийского моря, где большие прибрежные территории покрыты сосновым лесом в большинстве случаев искусственного происхождения — результат более чем столетней работы по закреплению и облесению подвижных дюн. По опыту работ, проводимых в Латвийской ССР, лучшие насаждения получены при глубинном введении в песок торфа, хвороста и лесной подстилки в виде прослоек. Кроме сосны обыкновенной, крымской и горной в понижениях высаживается и береза. Ландшафт прибрежной зоны Балтийского моря немыслим без соснового леса, который кроме укрепления песков дюн и защиты от ветра имеет еще и эстетическое значение.

|  |

Рис.1-3 Примеры освоения пойменных территорий для создания новых парков в зарубежной практике:

а — пейзажная часть парка «Бальзак» в период ежегодного затопления, Анже, Франция;

б — в — регулярная часть парка «Бальзак» с модульной композицией растительности в затопленном и обычном состоянии

В индустриальном ландшафте отрицательную роль играют значительные по площади территории неудобных земель, непригодных для строительства или ведения сельского хозяйства. К таким землям относятся:

— участки с сильно изрезанным рельефом;

— места старых мусоросвалок;

— золоотвалы промышленных предприятий;

— участки, лишенные почвенного покрова, а следовательно, и растительности.

Эти участки служат источниками пыли; они подвержены размывам и смывам, что приводит к загрязнению стоков и водоемов.

Отечественный и зарубежный опыт освоения таких участков показывает, что со временем они могут быть превращены либо в луговые пространства (склоны оврагов, золоотвалы, бывшие мусоросвалки), либо в пруды с озелененными берегами (карьеры, овраги), либо в участки защитных посадок (терриконы, места разработок угля и т. п.).

В настоящее время освоение этих земель в основном сводится к вопросам возможностей произрастания отдельных видов растений, хотя оно и преследует как санитарно-гигиенические, так и эстетические цели. Получение новых качеств ландшафта неприглядных территорий очень важно при районной планировке.

Много тысячелетий человек изучал свойства растений, для того чтобы уметь их использовать. Потребуется еще много времени, чтобы изучить свойства материала, который мы достаем из-под земли — заброшенные карьеры с отвалами земли — или сваливаем отработанным — горы шлака около шахт. Для каждого такого материала можно найти удачное применение.

Наиболее трудно озеленять терриконы и золоотвалы. Устройство защитных посадок на терриконах возможно только на старых отвалах, на которых поверхностный слой породы со временем подвергался выветриванию и эрозии, а образовавшаяся мелкая зола постепенно превращалась в почву слоем от 5 до 20 см.

Первый этап освоения поверхности терри-

конов — создание дерново-травянпстого покрова, способного оказывать влияние на почвообразовательный процесс, предотвращать пыление и вымывание мелкоземлистых частиц. Посев корневищных и дерновищных многолетних злаков (пырей бескорневищный, мятлик живородящий, ковыль, степная овсяница и др.) должен производиться при предварительной планировке склонов с добавлением питательной почвы, с обязательным прокатыванием и последующим поливом для обеспечения нормального роста злаков с первых дней.

Для древесно-кустарниковых посадок рекомендуются газоустойчивые породы, так как в районах терриконов и шахт происходит газовыделение, в том числе сернистых газов, наиболее отрицательно действующих на растения. Так, в районе Донбасса наиболее устойчивыми считаются акация белая, клен ясенелистный, тополь канадский, акация желтая, бирючина, лох серебристый, тамарикс. Эти породы обладают разнообразными декоративными качествами и дают возможность создавать красочные композиции из растительности на склонах отвалов.

Ввиду крайне неблагоприятных условий для роста древесных и кустарниковых пород посадку растений следует производить в оптимальные сроки с соблюдением всех агротехнических требований и с обязательным поливом. Порода террикона влагопроницаема и поэтому произрастание растений возможно только при условии искусственного орошения.

Иногда для полива можно использовать воду, откачиваемую из шахт. Посадка деревьев и кустарников должна производиться в ямки, заполненные на 50% верхним слоем мелкозема из террикона. Желательно добавлять гашеную известь для нейтрализации и связывания имеющихся в почве кислот и ангидридов, содержащих серу.

Особенно неприглядны обширные площади золоотвалов, достигающие десятки и сотни гектаров. Эти «индустриальные пустыни», состоящие из мельчайших частиц золы, образуются при сжигании угля на тепловых электростанциях. Даже при небольшом ветре на золоотвалах поднимаются тучи пыли, и ветер разносит ее па большие расстояния. Озеленение таких участков — задача первостепенной важности, так как самозарастания, как правило, в первые 5 лет не бывает.

Производственные испытания по закреплению золоотвалов, проведенные на Новомосковской ТЭС еще в 1954—1957 гг., показали, что решить данную проблему вполне можно и для этого не требуется больших затрат. Раньше для закрепления золоотвалов рекомендовалось покрывать золу слоем плодородной почвы до 20 см. Это создавало условия для роста травянистых растений, но требовало больших затрат и объемов растительной земли (до 2000 м 3 на 1 га). Последние же исследования показали возможность более экономичного решения данной проблемы. Так, при слое плодородной почвы до 3 см (при толщине слоя шлака и золы 8 м) в течение одного года можно создать закрепляющую отвал дернину из смеси трав. Предварительно площадь золоотвала выравнивается бульдозером, плодородный слой либо рассыпается, либо распределяется по площади гидравлическим способом.

В условиях средней полосы посев трав лучше производить в начале августа, используя влагу осенних осадков и возможность их укоренения до зимних заморозков. На следующий год получается закрепленная поверхность, травянистый покров оказывается способным противостоять летней засухе и предотвратить пыленне зольной поверхности. Весенние поливы рекомендуется производить только в первой половине мая. Непременное условие для создания хорошего дернового покрова — полив газона и нескашивание его в течение 3—4 лет, а также укрепление всей площади золоотвала, чтобы предотвратить засыпание газона золой с открытых участков золоотвала. При удобрении бытовыми отходами в дальнейшем можно получить всходы ивы, малины, шиповника, осины, можжевельника.

В настоящее время с развитием химизации почв и, в частности, благодаря применению гидропоники можно добиться произрастания многих растенпй на непригодных почвах.

2. Лесопарки и зоны отдыха

Значительное преобразование ландшафта происходит при проектировании лесопарков и отдельных мест отдыха. Законы построения ландшафта в обоих случаях одни и те же, только в первом случае охват площади будет большим.

Лесопарки предназначены для пребывания городского населения за городом. Хотя пребывание в нем отдыхающих ограничено временем, зато плотность посещений высокая. В лесопарках естественная природа приспособляется к массовому ее использованию населением. Вместе с тем в лесопарке максимально учитывается естественный ландшафт, и главная функция лесопарка — обеспечение массового отдыха населения в условиях лесной среды, специально для этого приспособленной.

Превращая лес в лесопарки, т. е. в художественно обработанную систему ландшафтов, следует считаться с типологическими особенностями данного леса и не навязывать ему чуждые элементы. Перед проектировщиками лесопарка стоит задача создать естественный парк па базе приспособленной лесной среды, обеспечивающей массовый отдых населения. Лесопарк — это не городской парк с максимальным благоустройством, но это и не просто лес. Прпспособление лесной среды к массовому посещению и решение эстетических задач, стоящих перед ландшафтом лесопарка, сильно меняют облик лесного массива. В лесопарке должны быть предусмотрены: туристские базы, лужайки для массовых игр и отдыха, физкультурные площадки, игровые поля, пляжи, водные станции, пункты питания, навесы-укрытия и беседки, места для палаточного отдыха, гостиницы, пансионаты и базы однодневного отдыха, зимние спортивные сооружения, автостоянки.

В зависимости от продолжительности пребывания посетителей и их количества система планировки, озеленения и насыщенности благоустройством территории лесопарка меняется. По различным данным, свободный режим пользования лесными массивами для отдыха без вреда для насаждений определяется в 625 м 2 на человека. т. е. 16 человек на 1 га. Эта норма колеблется в зависимости от использования территории. У воды или в местах с особо красивыми природными данными плотность посещений может быть значительной — до 60 человек на 1 га (или 170 м 2 на 1 человека). Планировка этих зон по своим принципам будет приближаться к планировке парковых территорий. Здесь предусматривается развитая сеть благоустроенных дорог и площадок и значительное количество сооружений — водные базы, пункты питания, оборудованные пляжи и т. д.

В других зонах, где посещаемость будет меньшая — до 23 человек на 1 га (или 760 м 2 на 1 человека), будет сохраняться характер естественного леса. Благоустройство в этой зоне будет минимальным: небольшое колкчество дорог и тропинок, проложенных по основным направлениям, оборудованные лужайки для массовок и отдыха, простейших приспособления для палаточного отдыха, места для костров, питьевые источники, мусоросборники, автостоянки и пр.

Крупные сооружения лесопарка — рестораны, открытые театры, спортивные coopуженпя, игровые площадки — необходимо собирать вместе, оставляя основную территорию лесопарка свободной от капитальных сооружений. Это относится и к зонам отдыха, пансионатами, пионерскими лагерями или крупным спортивным паркам.

На остальной территории лесного массива размещаются небольшие сооружения: укрытия от дождя, скамейкп с навесами, мостики, туалеты, бе-седки, пункты питания с печками и запасами топлива, лодочные причалы, колодцы, мусоросборники, щиты с планами лесопарка, указателями, кормушки и поилки для зверей и птиц, скворешники, искусственные дупла и гнездовые ящики и т. д. Все мелкие coopужения должны максимально приближаться к характеру природного окружения.

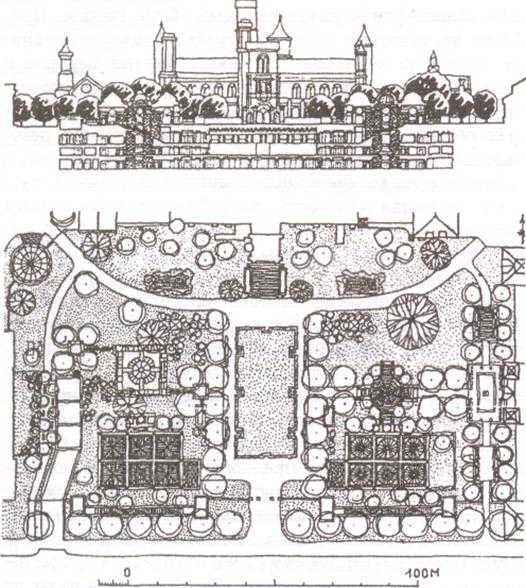

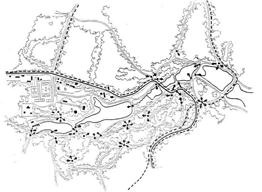

Интересен проект лесопарка — Голосеевского леса — в зеленой зоне Киева. Голосеевский лес разработан Украинским институтом градостроительства (автор И. Д. Родичкин).

Общая площадь лесопарка 1500 га, центральная часть, которая строилась вначале, составляет 820 га (рис. 4,5).

Основное внимание в проекте было уделено вопросам реконструкции существующих насаждений, так как Голосеевскнй лес — это уникальная грабовая дубрава с отдельными экземплярами вековых дубов.

Дубрава примыкает к дендрологическому парку Сельскохозяйственной академии, что еще больше увеличивает ценность данного места.

Наиболее привлекательный для посетителей уголок лесопарка — пруды, образующие центральный район парка. Этот район приспособлен для активного отдыха, для чего здесь сосредоточены основные сооружения лесопарка — однодневный дом отдыха, спортивная база, водная станция,

кафе, танцевальная площадка, автостоянки и хозяйственные сооружения. Через центр проходят авто- и велопрогулочные маршруты.

| Условные обозначения: —— — автомаршрут — — — веломаршрут |

|

|

Рис. 4,5. Схема и фрагмент Голосеевского лесопарка

1 — однодневный дом отдыха; 2 — спортивная база; 3 — водная станция; 4 -кафе; 5 — танплощадка; 6- автостоянка

Пешеходные маршруты соединяют центральные видовые точки, с которых открываются характерные пейзажи.

Задачей планировки лесопарка было раскрыть ландшафтную характеристику участка. Разные ландшафты — открытые (луга и водные пространства) и закрытые (пейзажи лесных массивов, лиственные, хвойные и смешанные) — раскрываются по мере движения по определенным маршрутам. Реконструкция существующих зеленых насаждений и создание новых, улучшение и обогащение лесопаркового ландшафта занимают в проекте основное место. На приведенном фрагменте (рис. 6) показаны пейзажи, открывающиеся с различных видовых точек и их разнообразие.

|

|

|  |

Рис. 6. Видовые точки Центрального пруда Голосеевского лесопарка

1 — вид I; 2- вид II; 3 -вид III; 4- вид IV

К существующим массивам, состоящим в основном из граба и липы с незначительным подлеском, добавляются посадки из хвойных (сосна веймутова, ель колючая, пихта, туя) и лиственных (дуб летний, тополь белый, черный и туркестанский, береза пушистая, ива белая, клен остролистный и серебристый, орех серый, ясень пушистый и обыкновенный, платан западный). На опушках делаются подсадки из кустарников (можжевельник виргинский и казацкий, клен гин-нала, дерен белый, чубушник, ракитник, лещина). На полянах создаются кулисы, членящие открытые пространства и зрительно увеличивающие их глубину. Аллеи в существующих массивах трактуются по-разному: то выделяются отдельной породой по всей длине, то акцентируются групповыми посадками на поворотах.

Однако авторы слишком увлекаются, вводя декоративные породы, не характерные для ландшафта лесопарка. Так, ель колючая, туя, тополь туркестанский, орех серый, платан западный, можжевельник виргинский не растут в естественных массивах района Киева, поэтому их введение придает лесопарку излишнюю декоративность (рис.7)

|

Рис. 7. Пейзаж в Голосеевском парке

Для лучшей связи отдельных районов лесопарка проложены прогулочные маршруты: автомобильный маршрут длиной 17 км, связанный с подъездными магистралями и рассчитанный на просмотр наиболее интересных участков лесопарка и живописных окрестностей, три велопрогулочных маршрута общей протяженностью около 30 км, система пешеходных маршрутов общей протяженностью в 35 км, приводящих к наиболее интересным видовым точкам.

Водная поверхность лесопарка — пять прудов в центральном ландшафтном районе лесопарка — составляет 54 га.

Для благоустройства лесной части парка предусматриваются легкие сооружения и малые формы в виде укрытий от дождя, беседок, скамеек, мостиков, туалетов, мусоросборников, лодочных причалов и прочих легких деревянных сооружений.

Лесные массивы насыщаются искусственными гнездовьями, кормушками и поилками для птиц и зверей.

Кроме лесопарков — мест свободного отдыха — могут быть устроены пригородные места массового отдыха специального назначения — спортивные, детские, водные и др. Все эти места массового отдыха предполагают большую посещаемость, и поэтому отдельные части отведенных территорий приближаются по благоустройству и планировке к парковым участкам, мало чем отличающимся от городских парков. Специфику этих мест загородного отдыха создают большие территории минимально преобразованных лесных массивов.

Вопросы к лекции

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник статьи: http://studopedia.su/9_47991_landshaftnie-aspekti-proektirovaniya-zdaniy-i-sooruzheniy.html

— существующие насаждения

— существующие насаждения  — проектируемые насаждения

— проектируемые насаждения  видовые точки

видовые точки