Долинно-речные ландшафты

Долины рек – сложные системы разнообразных природных комплексов. Пойменные, надпойменно-террасовые и склоновые местности, образующие эти комплексы, тесно связаны между собой эрозионно-аккумулятивной деятельностью постоянного водного потока. В речных долинах и окружающих их междуречьях действует правило биогеоморфологического соответствия, т. е. при прочих равных условиях (возраст, географическое положение, климат), чем сложнее и разнообразнее рельеф, тем богаче видовая насыщенность флоры и фауны, разнообразнее и сложнее структура биоценотического покрова. Любая речная долина – это сложный парагенетический комплекс с множеством контрастных местообитаний, здесь возникает краевой эффект биотопа или в зоне перехода контрастных ландшафтов от водораздельных пространств к речным долинам и полесьям происходит повышение концентрации органической жизни природного комплекса. Поэтому растительный и животный мир речных долин всегда, намного богаче и разнообразнее водораздельных пространств. Водоразделы почти сплошь распаханы и практически лишены естественной растительности, в долинах же рек сохранились сосновые боры на песчаных надпойменных террасах, пойменные дубравы и нагорные березняки, черноольшаники и сфагновые клюквенно-пушицевые болота, озера-старицы с редкими видами растений (водяной орех или чилим, сальвиния плавающая).

Не менее богат и разнообразен животный мир речных долин. Многие животные встречаются только в долинных ландшафтах. Это так называемые «пойменные эндемики», к которым относятся речной бобр и выдра, норка и темная полевка, серый журавль и кулик-сорока, орлан-белохвост и береговая ласточка. Кроме того, наличие речных русел и пойменных озер благоприятно для концентрации в долинах амфибий; здесь же проходят личиночную стадию многие насекомые.

В то же время речные долины играют роль эколого-географических желобов, по которым северные биоценозы смещаются в южном направлении, а южные – в северном. Так, например, по долине р. Десны с севера на юг устремляются таежные группировки флоры: сосновые боры, ельники зеленомошники с пятнами клюквенно-пушицевых верховых болот (в Брянской области находится их южный предел распространения на Восточно-Европейской равнине). Долины рек служат и проводником на север степной флоры Украины. По крутым склонам и меловым обнажениям коренных берегов рек, а также по склонам юго-восточной экспозиции оврагов и балок можно встретить представителей степей: шалфей мутовчатый и шалфей луговой, астрагал нутовый и скабиозу желтую, костер береговой и тимофеевку степную, адонис весенний и т. д.

На формирование ландшафтной структуры долин рек, в первую очередь, влияют: 1) широтно-зональная принадлежность долины, определяющая зональный тип долинно-речного комплекса; 2) геолого-геоморфологические условия, с которыми связаны морфологические виды и подвиды долин. Долины рек Брянской области имеют асимметричное строение поперечного профиля, поэтому в них можно выделить водно-береговой ландшафтный комплекс, а также склоновые, пойменные и надпойменно-террасовые местности.

Водно-береговой ландшафтный комплекспредставлен руслом реки с зарослями водно-береговой растительности. Большинство рек Брянщины имеют сильно извилистое меандрирующее русло, где выделяются следующие урочища:

– урочища центральных глубоководий, занимающие участки с глубиной от 1,5 до 4,0–5,0 м. Самые глубокие места, так называемые «зимовальные ямы», известны, например, на р. Десне под Выгоничами, Яковском с глубинами до 7–8 м. Днище русла сложено средне- и мелкозернистыми песками, которые в местах подмыва коренного склона перекрыты мелом и мергелем;

– урочища центральных мелководий, характеризуются глубинами от 0,8 до 1,5 м. Располагаются ближе к вогнутой части русла, там, где происходит уменьшение скорости водного потока и отложение песчаных частиц;

– урочища прибрежных мелководий, примыкают к урочищам центральных мелководий и располагаются ближе к берегу. На таких участках скорость течения реки резко падает, формируются песчаные отмели, косы, пляжи.

– урочища прибрежных глубоководий, занимают выпуклые части русла в том месте, где река подмывает коренной берег. Глубины у берега сразу достигают 1,5–2,0 м и увеличиваются к центральному глубоководью. В таких местах скорость течения воды значительно увеличивается, но за счет неровностей дна и трения о берег возникают круговороты с обратным направлением течения воды.

Склоновые местности– наиболее сложные природные комплексы долинно-речных ландшафтов. В пределах речных долин Брянской области они представлены преимущественно урочищами крутых и покатых склонов с разнотравно-злаковыми лугами, урочищами крутых склонов с нагорными березняками и осинниками, урочищами байрачных лесов.

– урочища крутых придолинных склонов с обыкновеннополевице-разнотравной растительностью и комплексом овражно-балочных почв на лессовидных суглинках, флювиогляциальных отложениях или мело-мергельных породах встречаются по правобережьям рек повсеместно. Их довольно часто прорезают небольшие овраги и промоины, имеются участки осыпей. Растительный покров таких урочищ сильно угнетен неумеренной пастьбой скота. Однако, несмотря на это, здесь ярко выражено преобладание злаково-разнотравных ассоциаций, основными видами, в которых являются злаки: полевица обыкновенная и тонкая, мятлик узколистный, овсяница красная, вейник наземный, а также разнотравье (клевер горный, икотник серо-зеленый, тысячелистник обыкновенный, лядвинец рогатый, донник белый и лекарственный); очень много зарослей крапивы двудомной.

– урочища байрачных березняков и осинников с комплексом овражно-балочных почв на делювиальных отложениях также довольно широко распространены. Они приурочены к коренным склонам долин рек и верховьям овражно-балочных систем. Урочища заняты порослевым березняком и осинником, высота которых достигает 15–18 м, диаметр стволов деревьев на высоте 1 м от поверхности земли колеблется от 10 до 25 см. Кроме березы и осины здесь встречаются дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ель европейская. Кустарниковый ярус представлен рябиной обыкновенной, крушиной ломкой, лещиной обыкновенной, бересклетом бородавчатым. Травяной ярус образован разнотравными ассоциациями, где преобладают репешок обыкновенный, короставник полевой, марьянник дубравный, крапива двудомная, земляника лесная, буквица преувеличенная, орляк обыкновенный, колокольчик крапиволистный, сныть обыкновенная, резак обыкновенный, ландыш майский, гравилат городской, герань лесная и др.

Пойменные местности– центральные в парагенетической системе долинно-речных ландшафтов. Пойма у рек Брянской области хорошо выражена, сложена аллювиальными отложениями мощностью 5–8 м (у р. Десны до 10–15 м). Ширина ее у малых рек 100–500 м, у р. Десны доходит до 2–4 км, а высота над урезом воды в реках не превышает 3–5 м. Преобладают выровненные поверхности сегментных пойм, осложненные болотами и озерами-старицами.

Господствующими природными комплексами являются урочища центральных пойм с суглинистыми пойменными дерновыми глееватыми почвами. На них сформировались влажные и сырые, местами, заболоченные луга с пышной разнотравно-злаковой растительностью, среди которой господствуют клевер ползучий, лапчатка гусиная, горошек мышиный, лютик ползучий, мятлик луговой, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, костер мягкий, бекмания обыкновенная и др. Центральная пойма используется под пастбища и сенокосы. На гривах центральной поймы и по повышенным ровным площадкам растут дубравы, нередко встречаются отдельно стоящие деревья.

В прирусловых поймах, где происходит интенсивное отложение наносов и поверхность неровная, встречаются урочища осоково-ивняковых зарослей, которые тянутся узкой (3–5 м) полосой вдоль русел рек.

Притеррасные части пойм наиболее понижены и заболочены. Здесь на дерново-глеевых и иловато-болотных почвах развивается растительность сырых и заболоченных лугов; пятнами встречаются заросли ольхи клейкой – черноольшаники. Кроме ольхи, в урочищах черноольшаников растут ива козья, ива ушастая и верба красная. Более сухие участки заняты разнотравными лугами.

В поймах рек широкое распространение получили характерные урочища – озера-старицы. По заболоченным старицам растут камыш лесной, осоки острая, лисья и другие; встречается болотное разнотравье, в котором есть и ядовитые растения: омежник водный, вех ядовитый, калужница болотная, лютик жгучий и др. По берегам озер-стариц произрастают тростник обыкновенный, камыш озерный, рогоз широколистный и узколистный, иногда аир обыкновенный. Из водных растений встречаются кубышка желтая, кувшинка белая, элодея канадская, рдест плавающий и курчавый. В некоторых пойменных водоемах встречается реликтовое растение – водяной орех или чилим.

Надпойменно-террасовые местностив долинно-речных ландшафтах представлены ландшафтами первой и второй надпойменных террас рек. Первые террасы аккумулятивные, цоколь коренных пород лежит ниже современного уровня воды в реках. Мощность аллювиальных отложений достигает 10–12 м. Высота первых террас над урезом воды в реках до 8–12 м, ширина от 1 до 3 км. Переход во вторую террасу – постепенный. Вторые террасы также преимущественно аккумулятивные, но довольно часто встречаются участки и цокольных террас (особенно в долине р. Десны). Высота их может достигать 15–20 м, ширина 3–4 км (у р. Десны в местах впадения в нее притоков может увеличиваться до 8–10 км). Переход к третьим террасам плавный, сглаженный делювиальным чехлом. Поверхность террас в основном ровная, лишь местами осложнена дюнами высотой до 6 м. Междюнные пространства и другие понижения сильно заболочены.

В составе надпойменно-террасовых местностей преобладают урочища плоских, относительно слабодренированных поверхностей террас, сложенные маломощными песками и супесями. Дерново-средне- и слабоподзолистые почвы на древнеаллювиальных отложениях, образовавшиеся здесь, чаще всего имеют супесчаный механический состав, а нередко они и глееватые. Надпойменные террасы – это преимущественно лесистые местности, занятые сосновыми борами и суборью с примесью ели и дуба, по пониженным заболоченным участкам распространены черноольшаники и ивняковые заросли. Часть земель распахана, а также занята суходольными лугами.

Ландшафтная структура верхних (третьей и четвертой) террас существенно отличается от структуры ландшафтов нижних (первой и второй) террас. Ландшафтный облик верхних террас ближе к природным комплексам водораздельных пространств, где господствуют ландшафты моренно-зандровых, зандровых и аллювиально-зандровых равнин.

Источник статьи: http://helpiks.org/8-42089.html

Ландшафты речных долин

Долины крупных рек являются самостоятельными природно-территориальными комплексами. От окружающих территорий отличаются рельефом, геологическим строением, особенной циркуляцией поверхностных и подземных вод и своеобразным почвенно-растительным покровом.

Волжский ландшафт включает Волго-Ахтубинскую пойму, которая образована деятельностью рек Волги и Ахтубы. Пойма в пределах Волгоградской области имеет протяженность около 60 км и ширину около 30 км. Волго-Ахтубинская долина врезана в поверхность Прикаспийской низменности, ее коренные берега представляют собой обрывы высотой до 20 м. В период половодья берега интенсивно размываются. Сложный рельеф поймы — результат тысячелетней работы рек, создавался под влиянием миграции русел Ахтубы и Волги, многочисленных проток, образованием озер-стариц и островов. Распределение почвенно-растительного покрова зависит от рельефа. Самые плодородные почвы с богатым разнотравьем, лугами и дубравами занимают центральную приподнятую и выровненную часть поймы. В замкнутых понижениях формируются озерные и болотные комплексы. Неразумная хозяйственная деятельность приводит к нарушению экологических условий речных долин — обмелению, заилению рек, усыханию и исчезновению дубрав, остепнению лугов.

Донской ландшафт охватывает долину Дона и его крупных притоков. На надпойменных террасах здесь отложились крупные массивы Голубинских (рис. 27, 28) и Цимлянских песков с лугово-каштановыми почвами. Уникальные Арчедино-Дон- ские пески представляют бугристую равнину на левобережье Дона между устьями Иловли и Медведицы. В растительном покрове господствуют эндемичные виды псаммофитов (песколюбов). Между песчаными буграми встречаются березовые и осиновые колки, а по заболоченным понижениям — реликтовые растения ледникового периода: плауны, мох-сфагнум и др. На юго-западе массива сыпучие пески закреплены посадками сосен.

Вопросы и задания Какие природные условия способствуют образованию лесов и лугов в долинах рек? Какое влияние оказывают пойменные и байрачные леса на природные комплексы рек?

Как хозяйственная деятельность человека изменяет экологические условия природных комплексов рек? Почему климатические условия западного и восточного ландшафтных районов Ергеней имеют значительные отличия? Объясните, почему овражно-балочная сеть более густая на Калачской возвышенности, чем на территории Окско-Донской равнины? Почему Хоперско-Бузулукский ландшафтный район является основным сельскохозяйственным регионом Волгоградской области?

Источник статьи: http://texts.news/geografiya-zemlya/landshaftyi-rechnyih-dolin-63969.html

Ландшафтная дифференциация речных долин

4.4.1.Особенности мезорельефа речных долин

В пределах речных долин формируются совершенно особенные ландшафты, морфология и динамика которых в значительной степени контролируются недавними геологическими и современными геоморфологическими (в частности, русловыми) процессами. Поэтому речные долины — прекрасный пример для понимания процессов ландшафтогенеза, с одной стороны, и ландшафтной дифференциации — с другой. Наконец, речные долины — это пути проникновения человека в ландшафт, открытые и задействованные еще с древнейших времен. Следовательно, перед тем как познакомиться с самыми начальными этапами освоения ландшафта, нам следует повнимательней присмотреться к речным долинам.

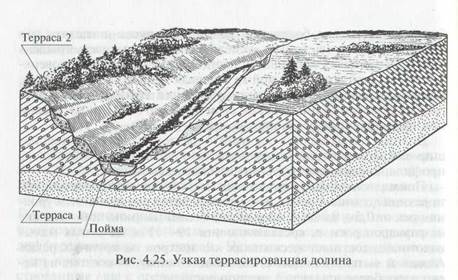

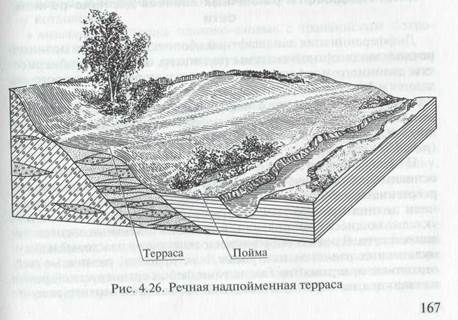

Речные долины — выработанные поверхностными потоками, относительно узкие, вытянутые в длину полые формы рельефа с общим наклоном к устью. Элементами долины являются ее дно, ежегодно заливаемое в половодье (пойма и проложенное среди нее русло), надпойменные террасы и склоны (коренные берега, ограничивающие ее с боков).

Строение долины конкретной реки тесно связано с ее далеким геологическим прошлым. Наиболее крупные долины были когда-то (на финальных стадиях таяния ледникового покрова Евразии) образованы мощными ледниковыми потоками и уже только впоследствии преобразованы современной речной сетью. Нынешние долины плохо выделяются на фоне древних гигантских ложбин в силу слабого вреза, почему и создается впечатление, что современная сравнительно небольшая река занимает несоразмерно большую долину. У долин этого первого типа пологовогнутые склоны и широкие низкие террасы.

Долины второго типа возникли на месте системы проточных озер, также образовавшихся после отступания последнего ледника и спущенных в процессе развития речной сети. Им свойственно «четковидное» строение, при котором суженные нормальные участки чередуются с озеровидными расширениями.

Третий тип долин формировался постепенно, по мере таяния ледника. В отличие от первых двух реки этого типа при тех же размерах имеют изломанный продольный профиль, узкие долины, быстрое течение, частые перекаты и завалуненное дно. Эти реки почти самостоятельно формировали свою долину за счет глу-

бинного размыва и боковых перемещений русла и сделали это ровно настолько, насколько «успели» за 13— 15 тыс. лет, прошедшие после распада последнего ледника. Обычный набор поверхностей в такой долине — пойма и первая надпойменная терраса, террасы более высокого уровня встречаются лишь фрагментарно, так как река сама «уничтожала» свои прежние пойменные уровни при перемещениях русла вправо, влево.

Долины самых мелких рек имеют «разложистое» строение: неширокая молодая пойма переходит в пологий склон выпуклого профиля, соединяющий долину с водоразделом (рис. 4.24).

Пойма — наиболее динамичная часть современного ландшафта речной долины. Бровка пойм возвышается над меженным уровнем рек от 0,5 — 0,8 до 2 — 4 м, редко более. Ширина пойм зависит от размеров реки и, составляя менее 10—12 м на самых малых водотоках, достигает нескольких километров на крупных реках. Аллювий — толща наносов, слагающих пойму, — состоит из нескольких более или менее типичных слоев:

• русловой — слагающий фундамент поймы и отличающийся

крупностью обломков (крупнозернистые пески, гравий, галька);

• пойменный — мелкозернистый песок и суглинки, отложен

ные рекой во время ежегодных половодий и паводков.

Аллювий рек центра и севера России легко узнаваем, наиболее распространены осадочные толщи двух типов: зернистые, сложенные «шоколадными» комковатыми агрегатами, и слоистые, в которых хорошо различаются две слоя: супесчаный и иловатый, суглинистый.

Выше поймы располагаются надпойменные террасы — уступы на склоне долины, выглядящие обычно, как ступени различной ширины. Различают террасы врезывания (эрозионные), которые река как бы нарезает на склонах долины по мере размывания по-

|

|

род дна и углубления русла, и террасы накопления, которые суть те же поймы, т.е. построены из речных осадков, но возникавшие при иных более высоких уровнях половодий. Впрочем, реальные террасы обычно имеют сложное эрозионно-аккумулятивное строение, поскольку составляющая их аллювиальная толща настилалась на цоколь из коренных пород. Счет террас ведут снизу вверх начиная от поймы (рис. 4.25). Низкие надпойменные террасы (первая, реже вторая) достигают высоты 5 —6 м над меженным уровнем реки, иногда 10— 12 м. В пределах террас можно найти следы унаследованных (от поемного режима) грив и староречий, на их поверхности часто развиваются перевеянные дюны. В отличие от пойм надпойменные террасы не распространены сплошной полосой вдоль русла реки, поскольку значительная часть их поверхности срезается рекой во время боковых перемещений (деформаций) русла, зачастую реликтовые террасовые площадки обычно сопровождают реку со стороны одного из берегов.

Высокие террасы (третья и четвертая) на Русской равнине имеют водно-ледниковое происхождение и связаны с деятельностью послеледниковых гигантских потоков: их аллювий по механическому составу родственен уже отложениям водоразделов.

Склоны (коренные берега долин) имеют различную крутизну и форму, связанную с различиями в их геологическом строении и истории формирования.

Грунтовые воды наименее глубоко (от десятков сантиметров до 2 — 3 м) залегают в пределах поймы. В пределах надпойменных террас их глубина обычно превышает 5 м. Глубина залегания грунтовых вод в коренных берегах долины зависит от ее происхождения.

Разделение террасового комплекса речных долин центра России на две группы: верхние террасы (среднеплейстоценовые) и ниж-

ние (пойма и первая надпойменные терраса, голоценовые) — имеет принципиальное значение для дифференциации всего ландшафта долины реки на урочища (или структуры низшей иерархии — фации) в зависимости от размеров долины и порядка реки. Если поверхности пойм и первой надпойменной террасы были созданы современным русловым процессом, который не претерпел существенных изменений после сброса флювиогляциальных вод последнего оледенения, то площадки среднеплейстоценовых надпойменных террас, по-видимому, никогда не проходили пойменной стадии; они являются одновозрастными с прилегающими к ним склонами междуречий и тяготеют к ним по составу отложений.

Комплекс верхних надпойменных террас обязан своим происхождением процессу заполнения долин отложениями в результате сменяющихся фаз эрозии и аккумуляции, которые, в свою очередь, были вызваны изменением соотношения твердого и жидкого стока в течение ледникового периода. Цикл террасообразова-ния для рек перигляциальной зоны включал в себя четыре стадии и мог выглядеть примерно следующим образом. В первую стадию в начале ледниковья происходило образование широких полос размыва, в пределах которых обмелевшее русло блуждало в течение второй фазы. В следующую, вторую, фазу происходило накопление аллювия, денудация и отступание коренных берегов. На третьей стадии перигляциальный аллювий ложился на выположен-ные части склонов, широко распространяясь на территории, прилегающей к границе предыдущего оледенения. Вблизи границ об-

Склоновым процессам — оползням различного типа, суффозии, осыпям и плоскостному смыву — на реках перигляциальной зоны принадлежит, по-видимому, особая роль. На периферии долин аллювий, как перигляциальный, так и собственно пойменный, замещается перекрывающими склоны долины делювиальными отложениями. Такие делювиальные шлейфы зачастую не отличимы от перигляциального аллювия ни по внешнему виду, ни по внутреннему строению (последовательно сменяющиеся сверху вниз слои супесей с прослоями суглинков), как правило, маскируют восходящие уступы террас в тыловых частях долин.

Таким образом, почвообразующими породами верхних надпойменных террас являются перигляциальный аллювий, коренным образом отличающийся от пойменного, и другие отложения, аналогичные водораздельным: водно-ледниковые, лимногляциальные, делювиальные. Это определило близость почвенно-растительного покрова высоких террас к почвенно-растительному покрову склонов междуречий.

Источник статьи: http://lektsia.com/1x5ae5.html