- Гунибское плато

- Взятие Гуниба

- Содержание

- Ситуация на северо-восточном Кавказе к лету 1859 года

- Дагестанский поход Кавказской армии (июнь — август 1859)

- Осада и штурм Гуниба (9—25 августа 1859)

- Место битвы

- Расстановка сил к началу осады

- Состав и численность сторон

- Исходные позиции

- Переговоры о капитуляции Шамиля

- Осада

- Штурм

- Пленение Шамиля

- Итоги и последствия

- Потери сторон

- Награды

- Ситуация на северо-восточном Кавказе после пленения Шамиля

Гунибское плато

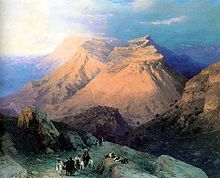

Гунибское плато является одним из наиболее известных памятников природы Дагестана. Многие, побывавшие здесь люди, называют его волшебным местом. Каждое посещение вызывает ощущение радости, счастья и какой-то жизненной полноты. Действительно Гуниб, на наш взгляд, собрал в себе все самое яркое, дивное, красивое и величественное, что есть в Горном Дагестане. Здесь нас окружает царство каких-то фантастических красок. Тут и изумительно красивые березовые рощи, яркие ковры альпийских лугов, грохочущие водопады, таинственные пещеры, множество удивительно интересных исторических памятников.

С Гуниба открывается сказочная панорама на Внутренний и Высокогорный Дагестан. Поэтому не случайно Гуниб привлекал таких замечательных мастеров кисти как Айвазовский, академик Горшельд, Рубо, Лансаре и др. Гуниб вызвал восхищение и мастеров слова Н. Тихонова, Н. Павленко, В. Луговского, Расула Гамзатова и др.

Гунибское плато расположено в центральной части Внутреннего Дагестана и имеет форму огромного усеченного конуса с понижениями от севера-запада к юго-востоку. Высота плато от 1700 до 2352 м над уровнем моря. Лежащее совершенно изолированно от остальных гор плато обрывается стеной отвесных высоких скал.

Гуниб интересен как в географическом, так и в биологическом отношениях. Воздух здесь здоровый, содержит в значительном количестве озон. По климатическим условиям (обилия солнца, защищенность от холодных ветров, высокое местоположение, малая облачность и сравнительно небольшое количество осадков, отсутствие в воздухе микроорганизмов) и курортным качествам плато сравнивают с швейцарским Давосом и отечественной Тебердой.

В качестве здравницы его стали использовать во второй половине XIX века, сразу по окончании Кавказской войны, которая определила особое историческое значение Гуниба: в 1859 году плато стало местом последней битвы сил имама Шамиля с войсками генерала Барятинского. Противостояние закончилось пленением Шамиля, которое поставило точку в полувековой Кавказской войне. Памятники Кавказской войны — главные достопримечательности Гунибского плато.

В Гунибе растет береза трёх видов. Береза Радде, впервые найденная и описанная натуралистом Г. Радде в 1885 году, растет в самых неудобных и скалистых местах верхних ярусов леса. Она является реликтом палеогенового периода и известна в некоторых районах Дагестана и кое-где на Северном Кавказе. В отличие от других видов, береза Радде имеет более темно-зеленый цвет листьев, кора розоватая, шелушащаяся. Появление почек, цветение сережек и созревание семян у березы Радде происходит на 10-15 дней позже, чем у других видов. Первые листья у нее появляются 25-30 апреля, цветет она в начале июня, листья опадают 1-10 октября.

До присоединения Дагестана к России, леса здесь хищнически уничтожались, а во время осады Гуниба почти исчезли. Но уже с 1886 года на плато поставлена правильная и рациональная охрана лесов, что привело к их восстановлению, в частности, сохранению гунибской березовой рощи. В годы Советской власти эксплуатация леса на плато была запрещена. Сейчас под лесами почти 40 процентов всей площади плато.

Из диких млекопитающих на Гунибском плато водятся заяц, лисица, волк.

Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк, высотой 2352 м над уровнем океана. С нее виден весь Внутренний Дагестан. Под Маяком сияет пропасть глубиной в сотни метров. С пропасти видны вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Вдали видны снежные вершины Богосского массива. Совсем близкими кажутся отсюда своеобразная столовая гора Тлимеэр и к востоку Кегерские горы, являющиеся продолжением Турчидага и представляющие собой одну громадную цепь вместе с Гунибским плато.

На северо-западе на одной высоте с Гунибом вздымается профиль Хунзахского плато, а между ними темнеют ущелья и долины, где протекает горная речка и расположены десятки аулов. Недалеко отсюда, на северо-востоке, в просвете скал блестит, как зеркало, водохранилище Гергебильской ГЭС.

Поблизости от Маяка, в сторону аула Корода, виднеется туннель длиной 40 м. На площадке нового Гуниба сооружен памятник борцам революции в Дагестане (1920-1921 гг.), а также памятник В.И. Ленину и С.М. Кирову – работы местного скульптора-самоучки.

Благоприятные климатические условия Гуниба, обусловленные его особым местоположением, живописная природа, обилие чистой ключевой воды, богатая растительность дают возможность превратить этот уголок в один из лучших горных курортов нашей страны.

Источник статьи: http://tor-info.ru/must-see/attractions-dagestan/267-gunibskoe-plato.html

Взятие Гуниба

| |||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||

Взятие Гуни́ба — военная операция Кавказской армии под командованием генерал-адъютанта А.И.Барятинского по блокаде и штурму ставки имама Шамиля в ауле Гуниб на одноимённом горном плато в Дагестане, происходившая 9—25 августа 1859 года.

Содержание

Ситуация на северо-восточном Кавказе к лету 1859 года

1 апреля 1859 года Кавказской армией была взята штурмом чеченская резиденция Шамиля — селение Ведень (Ведено). Вслед за этим по всей Чечне его сторонники прекратили сопротивление. Самому имаму с небольшим отрядом преданных соратников удалось скрыться из-под Веденя. Вскоре стало известно, что новой ставкой Шамиля стал горный аул Гуниб на территории Внутреннего Дагестана, в междуречье Аварского Койсу и Каракойсу. Это был последний район, подконтрольный Шамилю. Поход Кавказской армии во Внутренний Дагестан должен был начаться в начале лета 1859 года.

Дагестанский поход Кавказской армии (июнь — август 1859)

Осада и штурм Гуниба (9—25 августа 1859)

Место битвы

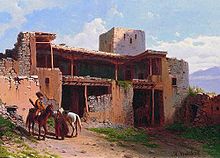

Гора Гуниб представляет собой природную крепость. Возвышающаяся над окружающими ущельями на 200—400 метров, она имеет на большей части периметра практически отвесные в верхней своей части склоны. Простирающаяся с востока на запад на 8 километров и с севера на юг до 3 километров, она значительно суживается и понижается к восточной части. Вершина горы представляет собой продольную ложбину, вдоль которой протекает ручей, в восточной части плато падающий вниз, к реке Каракойсу, несколькими водопадами с высоты десятков метров. Во времена кавказской войны в долине на вершине горы были небольшие поля, луга и рощи, в том числе берёзовая, что для Кавказа редкость. Селение Гуниб, где поселился Шамиль, располагалось в самой восточной оконечности горы. Единственный путь к аулу и на вершину плато — крутая тропа, поднимавшаяся от Каракойсу вдоль ручья на восточную наиболее пологую часть горы.

Хотя гора Гуниб и являлась серьёзным природным укреплением, не следует переоценивать её неприступность в условиях, сложившихся к августу 1859 года. При наличии у Шамиля нескольких тысяч воинов и нескольких месяцев на укрепление позиции, он, возможно, сумел бы превратить Гуниб в действительно неприступную цитадель. Но у него не было ни того, ни другого. Тем не менее защитники Гуниба укрепили наиболее удобные для подъёма участки горы завалами из брёвен, приготовили по краям плато груды камней, которые собирались обрушить на штурмующих, и выставили часовых по всему периметру, чтобы не допустить неожиданного нападения.

Расстановка сил к началу осады

Состав и численность сторон

Периметр вершины горного плато достигал 20 км, для обороны которого у Шамиля было не больше 400 человек с 4 пушками [1] . Среди защитников Гуниба были жители села, преданные Шамилю мюриды из других областей, а также некоторое число дезертиров из русской армии [2] , составлявших, в основном, штат артиллерии.

Окружение Гуниба Кавказской армией началось 9 августа [2] . Прибывавшие войска занимали позиции у подошвы плато и постепенно смыкали кольцо с тем расчётом, чтобы артиллерийский огонь осаждённых не мог достать их позиций. К 18 августа состав осаждающих был следующим [2] :

16 батальонов пехоты,

1 сапёрная рота,

1 кавалерийский драгунский Северский полк,

13 сотен казаков и милиции,

18 орудий

Общая численность частей Кавказской армии под Гунибом достигала 16 000 человек [3] .

Исходные позиции

Кавказская армия взяла гору в плотное кольцо. Общий резерв и ставка главнокомандующего находились восточнее Гуниба, в Кегерском ущелье. Главнокомандующий, генерал Барятинский, прибыл к Гунибу 18 августа. Расположение блокирующих войск (по сторонам горы) к этому времени было следующим [2] :

Отряд полковника Кононовича (восток):

1 батальон Самурского полка,

5 сотен Дагестанского Конно-иррегулярного полка

Отряд генерал-майора Тархан-Моуравова (север — северо-восток):

1 батальон Грузинского гренадерского полка,

1 батальон Самурского полка

Отряд полковника Радецкого (запад):

2 батальона Дагестанского полка,

стрелковый 18-й батальон

Отряд полковника Тергукасова (юг):

2 батальона Апшеронского полка,

1 батальон Самурского полка,

стрелковый 21-й батальон

Защитники Гуниба расставили посты по периметру вершины горы на наиболее опасных участках. Основные же силы с одним орудием заняли оборону в верхней части восточного склона у тропы, ведущей вниз. Здесь же находился командный пункт Шамиля.

Переговоры о капитуляции Шамиля

По завершении окружения Гуниба командованием Кавказской армии предпринимались попытки путём переговоров склонить Шамиля к сдаче. Первой причиной к тому было желание избежать кровопролития в бою, исход которого был предопределён самой расстановкой сил. Вторая причина была в том (как заметил французский посол Наполеон Огюст Ланн, герцог Монтебелло), что героически погибший в бою Шамиль сделал бы вакантным место вождя Кавказа, напротив же — Шамиль пленённый сохранил бы это место за собой, но был бы уже не опасен [1] . Переговоры, однако, ни к чему не привели и Барятинский не без оснований полагал, что Шамиль ведёт их исключительно с целью выиграть время до осенних холодов, когда лишившаяся припасов русская армия вынуждена будет снять блокаду. Путей к мирной развязке событий практически не оставалось.

Осада

Осадные работы вокруг Гуниба были начаты 23 августа под руководством генерала Э.Ф.Кесслера [2] . Устраивались позиции для артиллерии и пехоты, готовились лестницы и верёвки для передовых штурмовых команд. По всей окружности горы разыскивались и при возможности занимались места, наиболее благоприятные для подъёма на гору. В расположении блокирующих войск были сделаны изменения. Из резерва выдвинулись вперёд все четыре батальона Ширванского полка; два из них ещё в ночь с 22 на 23 августа выдвинулись и закрепились на восточном склоне Гуниба [1] ; два других, а также 5 сотен Дагестанского конно-иррегулярного полка переместились на северное направление.Общее расположение войск к 23 августа было следующим [2] [4] [5] [6] :

Отряд полковника Кононовича (восток):

1-й, 2-й батальоны Ширванского полка

Отряд генерал-майора Тархан-Моуравова (север — северо-восток):

3-й, 4-й батальоны Ширванского полка,

2-й батальон Грузинского гренадерского полка,

1-й батальон Самурского полка,

5 сотен Дагестанского Конно-иррегулярного полка,

2 сотни даргинской конной милиции

Отряд полковника Радецкого (запад):

2-й и сводно-стрелковый батальоны Дагестанского полка,

18-й стрелковый батальон

Отряд полковника Тергукасова (юг):

1-й, 4-й батальоны Апшеронского полка,

4-й, 5-й батальоны Самурского полка,

21-й стрелковый батальон

Штурм

Вечером 24 августа части, расположенные у восточной оконечности горы предприняли ложную атаку, сопровождавшуюся барабанным боем, криками «ура» и сильной ружейной и артиллерийской стрельбой [4] . Осаждённые, решившие, что русские пошли на решающий приступ стали стягиваться к восточному склону. Этим воспользовались штурмовые команды на всех других направлениях. Под прикрытием звуков боя с помощью лестниц и верёвок они подобрались как можно ближе к вершине Гуниба. К тому времени, когда всё стихло, нескольким командам осаждающих удалось закрепиться у самой вершины плато.

Перед рассветом 25 августа на южном направлении передовая группа Апшеронского полка в количестве 130 человек поднялась на вершину горы. Осаждённые заметили их тогда только, когда апшеронцам оставалось преодолеть последний скальный уступ. Завязалась перестрелка, но штурмовая команда поднялась на верхнюю площадку, и вскоре сторожевой пост осаждённых оказался окружён. 7 его защитников погибли в бою (среди них оказались три женщины), а 10 были взяты в плен [2] . Произошло это около 6 часов. Через некоторое время на вершине были уже несколько рот наступавших, которые двинулись к селению Гуниб. Практически одновременно с апшеронцами по восточной отвесной стене поднялись на вершину и закрепились на окраине аула части Ширванского полка [7] [8] .

Сторожевые посты осаждённых по всей горе, узнавая о прорыве и опасаясь быть отрезанными от основных сил, начинали отходить к аулу. Те, что оказались отрезанными от своих, пытались скрыться в пещерах вдоль протекающего через Гуниб ручья [9] . Отступил к селению и отряд под командованием Шамиля, защищавший восточный пологий склон. В это время и на северный обрыв горы поднялись передовые части Грузинского гренадерского и Дагестанского конно-иррегулярного полков.

Защитники Гуниба заняли позиции за завалами в самом селении, на приступ которого шли батальоны Ширванского полка, которых поддерживали занесённые на скалы 4 орудия. Бои на окраинах селения стали наиболее ожесточёнными. Здесь полегла большая часть сторонников Шамиля, и здесь же Кавказская армия понесла самые серьёзные потери за всё время штурма.

К 9 часам с западной стороны на Гуниб поднялись части Дагестанского полка, и практически вся гора была в руках штурмующих. Исключение составляли несколько построек в самом ауле, где укрылись Шамиль и 40 оставшихся в живых мюридов [1] .

К 12 часам на Гуниб поднялись генерал Барятинский и другие военачальники. К Шамилю снова был направлен парламентёр с предложением прекратить сопротивление. В бою участвовали кроме русских такие нации как :дагестанцы, чеченцы, грузины, ингуши.

Пленение Шамиля

Около 4—5 часов пополудни Шамиль во главе конного отряда в 40—50 мюридов [2] выехал из аула и направился вверх на гору, к берёзовой роще, где его ожидал Барятинский со своей свитой. Путь Шамиля сопровождали крики «ура» русских войск. Недалеко от того места, где находился главнокомандующий, отряд всадников был остановлен и дальше имам проследовал пешком в сопровождении троих приближённых. Барятинский встречал Шамиля сидя на камне, в окружении множества генералов и войск [источник не указан 255 дней] . Командующий упрекнул Шамиля в том, что тот не принял предложений о сдаче ещё до штурма. Имам ответил, что во имя своей цели и своих приверженцев должен был сдаться тогда только, когда не останется никакой надежды на успех [1] . Барятинский подтвердил свои прежние слова о безопасности самого Шамиля и его семьи и сказал, что тому придётся отправиться в Петербург для ожидания дальнейшего решения о его судьбе самого императора. Вся беседа длилась не более нескольких минут [2] . Вслед за этим Шамиль был сопровождён в военный лагерь на Кегерских высотах, откуда вскоре должен был отправиться вглубь России.

Итоги и последствия

Потери сторон

Потери русской армии во время штурма по официальным данным [2] :

убитыми — 19 нижних чинов, 2 милиционера;

ранеными — 7 офицеров, 114 нижних чинов, 7 милиционеров;

контуженными — 2 офицера, 19 нижних чинов.

Наполеон Огюст Ланн, ссылаясь на частные беседы с русскими офицерами, говорит о потерях в 600 человек ранеными и убитыми [1] .

Потери защитников Гуниба — 360 убитых [1] . 40 [1] —

Награды

Особо отличившиеся при штурме 1-й батальон Апшеронского пехотного полка получил георгиевское знамя с надписью «За отличие при взятии Гуниба 25 августа 1859 года», а 3-й и 4-й батальоны Ширванского пехотного полка — георгиевские знамёна с надписями «За штурм Гуниб-Дага 25 августа 1859 года» [8] .

А. И. Барятинский получил чин генерал-фельдмаршала и был награждён орденами Святого Георгия II класса за кавказскую кампанию 1859 года (см. Кавалеры ордена Святого Георгия II класса) и Святого Андрея Первозванного за взятие Гуниба [8] .

Ситуация на северо-восточном Кавказе после пленения Шамиля

26 августа на Кегерских высотах были проведены благодарственный молебен и смотр войск. В тот же день Барятинским был отдан немногословный приказ по армии: «Шамиль взят. Поздравляю Кавказскую армию!» [2]

Пленение Шамиля нанесло решающий удар по мюридизму и положило конец организованному сопротивлению на северо-восточном Кавказе (разрозненные восстания происходили и в последующие годы), а также способствовало скорейшему завершению войны и на северо-западном направлении.

Согласно преданию, после сдачи Шамиля в плен, сотня всадников во главе с наибом — Байсангуром Бенойским бросилась на прорыв. В результате яростной атаки, тридцати из них во главе с Байсангуром, прорвав кольцо, удалось вырваться из окружения и пробраться в Чечню. Остальные погибли. Но документального подтверждения свидетелей и очевидцев тех событий это предание не имеет.

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1288668

Российская империя

Российская империя Северо-Кавказский имамат

Северо-Кавказский имамат