Осиново-березовый лес с кострецово-тимофеевко-осоковым травяным покровом

Древостой двухъярусный. Первый, основной, образован Betula pendula Roth в возрасте до 65 лет (высота 35-40 м, диаметр 40-60 см). Второй ярус (10–15 м) составляют Betula pendula и Populus tremula L. (30-40 см диаметр). В подросте встречаются береза повислая, осина (возраст 3 года, обилие 12 экземпляров, высота 80 см). Кустарниковый ярус образован Rosa majalis Herrm, Acer nigundo L., общее проективное покрытие кустарникового яруса не превышает 5%. Общее проективное покрытие травянистого яруса – 30% высотой до 35 см. Доминирует Carex supina (cop 3, 25%). Злаки представлены – Phleum phleoides (cop 2, 15 %), Bromopsis inermis (cop 1, 7 %), Festuca valesiaca (sp, 3 %), Poa stepposa (sp, 2 %), Elytrigia repens (L.) Nevski (sp, 2 %). Из бобовых изредка встречаются Lathyrus pratensis (sol), Trifolium lupinaster (sol). В группе разнотравья 9 видов растений: Galium boreale L. (sol), Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch (sol), Filipendula ulmaria (L.) Maxim (sol), Sanguisorba officinalis (sol), Sedum telephium L. (sol), Equisetum sylvaticum L. (sol) и Equisetum hyemale. (sol) и др. Все виды растений имеют низкое проективное покрытие – 1–3%.

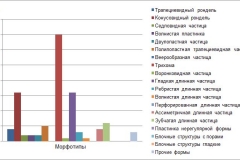

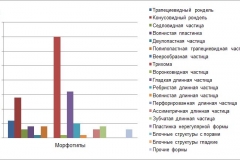

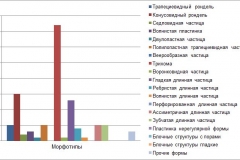

Фитолитные спектры получены с 3-х точек:

- Фитолитный спектр осиново-березового леса с участка с преобладанием Bromopsisinermis

- Фитолитный спектр осиново-березового леса с участка с преобладанием Carexsupina

- Фитолитный спектр осиново-березового леса с участка с преобладанием Phleumphleoides

sol (solitariae) – единично, sp (sparsae) – рассеянно, cop 1 (copiosae 1) – довольно обильно, cop 2 (copiosae 2) – обильно, cop 3 (copiosae 3) – очень обильно

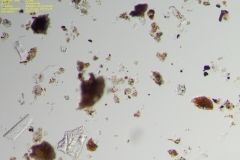

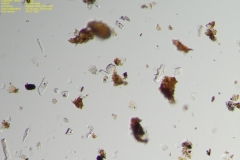

Фото пробы осиново-березового леса с участка с преобладанием Carex supina

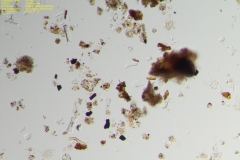

Фото пробы осиново-березового леса с участка с преобладанием Phleum phleoides

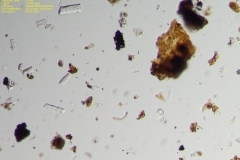

Фотто пробы осиново-березового леса с участка с преобладанием Bromopsis inermis

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Таяние снега и оттаивание почвы в лесу происходит медленнее, чем на открытых пространствах. С.Н.Голубчиков приводит следующий ряд, характеризующий среднемноголетнюю интенсивность снеготаяния: опушка > поле > березово-осиновый лес > хвойно-мелколиственный > ельник. Таким образом, благодаря наличию леса растягиваются сроки половодья и снижаются его уровни. Более плавному ходу половодья способствует и то, что скорости внутрипочвенного стока в лесу обычно меньше, чем на пашне.[ . ]

Имеется много примеров вторично-производных ландшафтов, таких как мелколиственные (березовые и осиновые) леса Русской равнины, ксерофитные (сухие) кустарники и леса средиземно-морского типа, деградировавшие степи, трансформированные саванны и многие другие. Общим для всех ландшафтов этой категории является видимое преобладание значительно измененных человеком сообществ растительности (вторичной растительности). Наряду с этим происходят изменения особенностей почв, микроклимата и других компонентов ландшафта.[ . ]

Растительность, под которой формируются серые лесные почвы, представлена лиственными травянистыми лесами. К западу от Днепра леса имеют грабово-дубовый состав, между Днепром и Волгой — липово-дубовый с примесью ясеня. Липовые и дубовые леса доходят до Урала, восточнее которого, в пределах Западно-Сибирской низменности, преобладают березовые и осиновые леса. Восточнее появляется лиственница. Лиственные леса имеют обильный травянистый покров.[ . ]

На характере концентрированных рубок в зависимости от места и времени их применения по-разному сказывается природа леса: его тип, состав, возрастные особенности и т. п. В районах с молевым сплавом в чистых сосновых борах после рубки остается меньше деревьев, чем в ельниках, смешанных сосново-еловых, елово-березовых или елово-осиновых лесах, где нередко оставляют до 90-100 м ели, берёзы и осины. Таким образом, остается весьма актуальной задачей использование лиственных пород в сплавных районах таежной зоны.[ . ]

Гриб съедобен и относится к 3-й категории. Его используют в соленом виде. Встречается в смешанных, а также в березовых и осиновых лесах, одиночно или небольшими группами.[ . ]

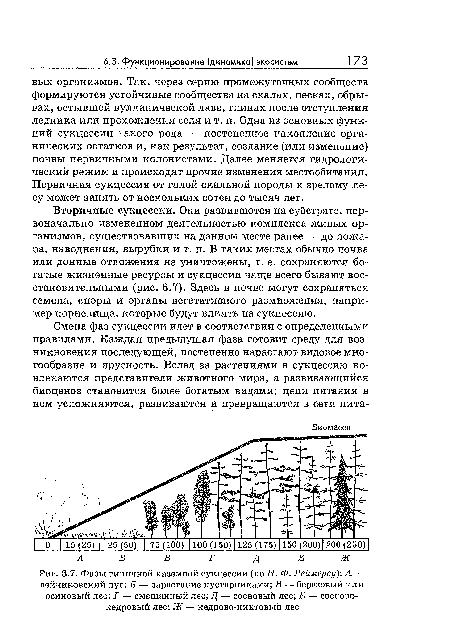

| Фазы типичной наземной сукцессии (по Н. Ф. Реймерсу) |  |

В таежной зоне находятся крупнейшие промышленные центры Урала, Сибири и Дальнего Востока, загрязняющие природную среду вредными веществами. Естественные леса в таежной полосе, почти не сохранились. Вырубка лесов в Забайкалье и на Северном Сахалине привела к возникновению «азональной» пустыни, идет образование экологических пустынь. Интенсивное лесопромышленное освоение Дальнего Востока привело к истощению запасов аянской ели, кедра, пихты, практически не возобновляющихся в этих условиях. В результате вырубки хвойных пород деревьев возникают вторичные березово-осиновые леса. Значительный урон лесозапасам наносят антропогенные пожары, захватывающие обширные территории Приамурья и Приморья.[ . ]

Высокая концентрация промышленного и сельскохозяйственного производства в европейской части России исказила природный облик ландшафтов до неузнаваемости. Значительная часть лесов в умеренной зоне давно уже вырублена. Широко распространены вторичные мелколиственные березовые и осиновые леса на месте хвойных и хвойно-широколиственных. Нарушение целостности природного ландшафта способствует ухудшению его экологического состояния, ослаблению ресурсовоспроизводящих и средозащитных функций.[ . ]

Редкие виды афиллофороидных макромицетов были обнаружены во всех изученных лесных формациях. Наибольшим числом редких видов характеризуются еловые (75 видов), смешанные хвойно-мелколиственные (59), сосновые (44) и осиновые леса (39). Для ельников и сосняков отмечено наибольшее количество редких специфичных видов — 34 и 19 соответственно, так как значительные площади этих формаций заняты лесами старших классов возраста. Следует отметить, что все редкие виды приурочены в основном к старовозрастным лесам. Вторичные леса не отличаются богатым видовым разнообразием редких афиллофороидных макромицетов.[ . ]

Кемерово представляет собой промышленный центр, расположенный по обоим берегам р. Томи. По фитоценологическим особенностям правобережная и левобережная его части различаются между собой. Левобережная часть представляет собой березовые и березово-осиновые лесостепные ландшафты, в той или иной степени преобразованные в сельскохозяйственные угодья. В правобережной части распространены ленточные сосновые боры, перемежающиеся лугами, березово-осиновыми лесами. На сложение растительного покрова правобережной части заметное влияние оказывают элементы темнохвойной тайги (Куминова, 1950).[ . ]

Самые ранние находки пероноспоровых грибов в средней полосе нашей страны относятся к апрелю — маю, когда они появляются на ане-мопах, сныти, дымяпке, хохлатке. Преобладающее число видов отмечается в июне, наиболее благоприятном по количеству выпадаемых осадков. На севере в условиях Западной Сибири виды пероноспоровых грибов появляются позднее, обычно в последних числах мая; первыми из них под пологом осинового леса обнаруживаются на сныти Plasmopara aegopodii и на герани P. geranii-pratensis. Большинство видов развивается во второй половине июня, в первой и второй декадах июля, а в отдельные годы и в августе. В Средней Азии пероноспоровые грибы появляются значительно раньше. Даже в начале второй декады февраля можно увидеть Peronospora media, P. lepidii-sativa, P. poly-goni, однако столь же быстро, уже через месяц, развитие пероноспоровых грибов затухает, так как они не выносят низкую влажность воздуха и высокую температуру.[ . ]

Источник