- КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

- Культурный ландшафт: определение, как формируется и виды

- Что такое ландшафт

- Природный

- Природно—антропогенный

- Культурный ландшафт

- Виды культурного ландшафта и примеры

- Лесные

- Водный

- Аграрный (сельскохозяйственный)

- Культурно—исторический

- Реликтовый

- Урбанистический (городской)

- Как формируется культурный ландшафт

- Изучение

- Значение

- Видео

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Модель ландшафта в территориальном планировании:

Не секрет, что долгий и непростой путь внедрения ландшафтного планирования в России вомногом обусловлен сложностью и неоднозначностью трактовок самого понятия «ландшафт».Длящаяся десятилетиями борьба различных географических школ за «единственно верное понимание» феномена ландшафта закончилась закономерным признанием права на параллельное существование нескольких трактовок, которые воспринимаются исследователями как познавательные модели, созданные с разными целями и различающиеся по содержанию отобранных признаков, но тем не менее истинные — каждая в своих условиях. Модель отображает не сам по себе объект-оригинал, а то, что нас в нем интересует, т.е. то, что соответствует поставленной цели. Цель моделирования диктует, какие стороны оригиналадолжны быть отражены в модели. Ландшафтные планировщики также имеют дело не столько с натурным ландшафтом, сколько с его моделями, получившими отображение на соответствующих схемах, картах, геоинформационныхсистемах и т.д. Свойства используемой модели должны быть априори продекларированы, иначе корректность (и возможность) самой процедуры экологической организации территории может быть поставлена под сомнение. На наш взгляд, гипотетическая модель ландшафта, используемая для территориального планирования, базируется на следующих предположениях.

1. Человечество неотделимо от мира природы, не может и не должно рас

сматриваться как внешний по отношению к природе фактор прежде всего

потому, что человек — активный созидатель ландшафта, а его практика по

освоению природы системна, так как подавляющее большинство действий,

совершаемых человеком по интуиции, на самом деле являются реализацией

неосознанных, но объективно существующих (хотя и с трудомформализу-

емых) критериев функциональности (пользы), эстетики (красоты и вкуса).

2. Трактовка ландшафта как системного объекта традиционно привлекала

внимание исследователей к процессам вещественною и энергетическою об

мена в геосистемах. Однако для культурного ландшафта как открытой систе-

мы, в рамках которой человек вступает во взаимодействие с природой, не

менее важным оказывается информационный аспект, поскольку достигаемое

(благодаря человеческим усилиям) динамическое равновесие направлено в

сторону усложнения организации биосферы. Осваивая территории, человек

организует ландшафт как в результате прямого воздействия, так и косвенно.

С позиций общей теории систем информационная сторона процесса освоения

заключается в снятии неопределенности: чак. внесением удобрения в поле

снимается (хотя бы частично) неопределенность будущего урожая в зоне не-

устойчивого земледелия, строительством плотин — неопределенность очередного вешнего паводка, когда девять десятых годового стока проносится через поперечное сечение русел рек бесполезно и небезопасно для расположенных в речной долине селений.

Освоение природы есть раскрытие ее как «вещи в себе» в данность для человека — культурный ландшафт. Поэтому словосочетание «природный ландшафт» — результатпроизвольного использования бытового термина, (возникшего в эпоху активнейшего хозяйственного освоения Северной Европы) в современном научном лексиконе. Подобный подход позволяет оставить в стороне казуистический вопрос о границе между природным ландшафтом и культурным ландшафтом. Увиденная природа есть ландшафт; ландшафт, в котором первопроходцы проложили хотя бы одну тропу, — это уже КЛ, поскольку места в нем оценены и предуготовлены к освоению.

3. Человек преображал природу, имея в виду цель — образ желаемого

будущего, т. е. модель состояния ландшафта. Реализация этой модели всегда

осуществлялась в рамках определенной исторической эпохи, и это обсто

ятельство с неизбежностью делает рукотворный ландшафт феноменом куль

туры. В этом смысле КЛ — это модель природы, которая воспроизводится и

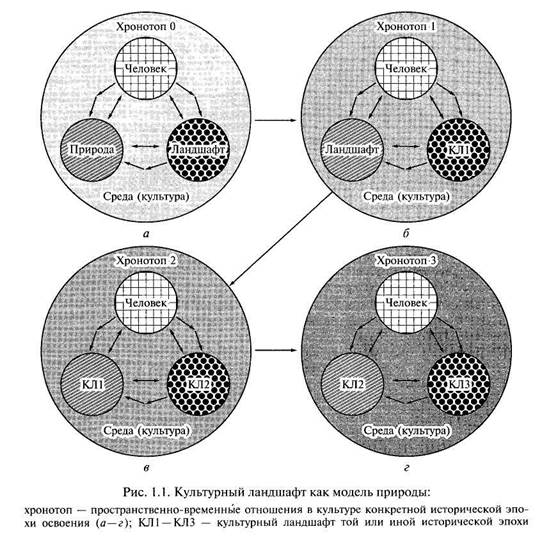

функционирует в культурной (этноисторической) среде (рис. 1.1). Рис. 1.1

изображает культурный ландшафт в рамках модели — многоместного отношения между объектом-оригиналом (природой), субъектом (человеком) и

моделью (ландшафтом). Историческая эпоха накладывает на природный фон

своего рода матрицу, овеществление которой приводит к формированию

культурного ландшафта.

4. Культурный ландшафт — освоенное пространство, оно всегда субъективно

структурировано. Места в ландшафте — основные элементы жизненного пространства; их композиция складывается из той смысловой и эмоциональной

нагрузки, которой они номинированы. Будучи вложенным в физическое, ландшафтное пространство непосредственно формирует конфигурацию жизненного «поля» оби тающего в нем человека. Концепция места в ландшафте включает в себя не столько предетаачение об основных ориентирах евклидовой системы координат (вертикаль, горизонталь, справа, слева), сколько представление о центрах и целях, в которых мы выражаем значимые события своего существования [14].

5. Культурный ландшафт — социальное пространство, в котором физически

объективированы линии и узлы социального поля. Напряженность этого поля

функционирует одновременно и как принцип дифференциации (членения)

пространства, и как принцип видения, т.е. как категория восприятия и оценивания (ментальная структура). Исторически всякое освоение предполагает

прежде всего присвоение и уже затем структурирование, поэтому, будучи ос

военным, ландшафт запечатлевает в себе «немые» реалии социального порядка. И любые элементы КЛ: особняки дворянских усадеб, крестьянские огороды, княжеские зверинцы, охотничьи пушки и заколы на реках — служат

вещественными доказательствами подобного запечатлевания матрицы социального устройства.

6. Культурный ландшафт — национальный (этнически укорененный) ландшафт,

поскольку содержит в себе воплощение признанных этносом ценностей [2] —

всего того, что делает КЛ вторым домом, или, по замечательному выражению

Ф.Разумовского, «ландшафтным продолжением личности народа» [33]. Отсюда сформулированные Л.Н.Гумилевым и его последователями историко-эт-нографические представления о вмещающем ландшафте.

7. Культурный ландшафт — историческое пространство, выражающее формы существования различных пространственно-временных отношений — так называемых хронотопов (термин введен исследователем древнеримской культуры Г.С.Кнаббе). В рамках разных хронотопов формировались совершенно различные пространственные модели освоения, которые, в свою очередь, вызывали к жизни и разные типы КЛ. Изучение хронотопов и соответствующих им типов КЛ наполняет ландшафтоведение новым содержанием, поскольку позволяет обнаруживать закономерности междисциплинарного порядка. Так, хронотопы тоталитарных эпох в разных странах обнаруживают известную параллель: имперское освоение всегда и повсюду уничтожало этнически укорененные типы КЛ, превращая пространство в территорию — некий суб-

страт дляразвертывания сугубо сырьевой деятельности с неизменно негативными экологическими последствиями.

Подобной участи не избежал и русский сельский провинциальный ландшафт, который в начале XX в. был представлен общественному сознанию убогим, отсталым, т.е. был намеренно и осознанно «обнулен», а потом освоен заново как территория (целина), при этом многие исторические его элементы подверглись прямому уничтожению либо были заброшены и разрушены временем. Следовательно, не только различия в природныхусловиях разных эпох освоения, но и социальные особенности проработки пространства влияют на внутреннюю организацию культурного ландшафта;и в этом обстоятельстве — очевидное и бесспорное влияние метафизики ландшафта на его физику — структуру, организацию и функционирование.

8. Культурный ландшафт как система функционален, поскольку обеспечивает поддержание всего комплекса условий для жизни человека. Несмотря на достижения технического прогресса по большому счету средой обитания человека по-прежнему остается тончайшая ландшафтная «пленка» биосферы мощностью от верхушек крон самых высоких деревьев до ближайшего к поверхности земли водоносною горизонта.

Функционирование КЛ как системы тесно связано с се открытостью, предполагающей возможность «входа» — управляющего воздействия, к каковым могут быть отнесены вес виды хозяйственной активности человека (расчистка от девственного леса и распашка, освоение водных путей и регулирование стока, устройство дорог, поддержание плодородия и др.).

В идеале для выбора управляющего воздействия на систему необходимо предварительно сравнить последствия возможных вмешательств в ход природных процессов, не выполняя их реально, однако в действительности человек постоянно экспериментирует (сознательно или поневоле), неоднократно вызывая региональные (местные) иобщие (системные) экологические кризисы. Очевидно, что экологические кризисы, вызванные освоением и (или) изменением природного фона в неблагоприятную по отношению к формируемому КЛ сторону, имели место и в прошлом.Так, уже первый этап земледельческого освоения центра Русской равнины сначала фатьяновцами. а затем и финно-угорскими племенами вызвал системный экологический кризис, который выразился в накоплении долинного аллювия, активизации эоловых процессов и погребении темноцветныхокультуренных почв под свежим наилком пойм, песками материковых дюн и делювиальными шлейфами коренных склонов и надпойменных террас.

С этих позиций можно утверждать, что природа для человека — сложная система, в модели которой — культурном ландшафте — как бы все время ощущается недостаток информации для эффективного управления. Осваивая пространство, формируя культурный ландшафт, человек познает законы природы; стремясь к построению более совершенной среды обитания, учится сотворчеству с нею. В этом смысле освоение территории и создание культурного ландшафта — это творческий процесс, весьма далекий от завершения и в настоящее время.

9. Культурный ландшафт подвержен изменениям; изменяясь, он трансфор

мируется и эволюционирует. Трансформация КЛ детерминирована сменой

одного хронотопа другим, вследствие чего прежняя структура перестает соот-

ветствовать вновь принятой модели. Тогда для обеспечения новых функций приходится изменять состав и структуру вмещающеголандшафта, перестраивая их частично или полностью.

Похоже, что адаптированность культурных ландшафтов (сформированных в рамках разных исторических эпох), их родство природе принципиально различны. Хронотопы тоталитарных эпох не только античеловечны, но и неэкологичны, гак как построенные в такой культурной среде ландшафты нестабильны. Следовательно, природа, контролируя экологичность рукотворного ландшафта, выступает критерием человечности культурной среды, а также социума в целом.Иными словами, природа «поправляет» человека, выбраковывая те, или иные управляющие воздействия в системе «культурный ландшафт — природа».

10. Кризисам, по-видимому, принадлежит важная роль в развитии КЛ: несоответствие новых целей и старой структуры рождает внутри КЛ напряженность отраслевого и, что важнее в контексте ландшафтного планирования, пространственного порядка. В этом случае управляющие воздействия могут быть направлены на формирование более эффективной структуры, причем, если ранее под эффективностью полагали только экономические аспекты, в конце XX в. природа «заставила» нас увидеть прежде всего экологические императивы.

Открытость КЛ как модели позволяет осознанно воздействовать на се структуру и функционирование — в этом обстоятельстве заключена возможность (и необходимость) экологической организации территории, в том числе средствами ландшафтного планирования. Еше более важно то обстоятельство, что регулирование напряженности структуры геоэкосистемы может происходить и путем целенаправленной трансформации самих интересов, а это уже задача культуры.

Дата добавления: 2015-11-26 ; просмотров: 1346 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/6-782.html

Культурный ландшафт: определение, как формируется и виды

Первозданный вид природы, живописный рельеф местности всегда притягивают к себе взгляды, рождают в душе романтические чувства, зовут в дорогу и путешествия. Но есть места, где в силу сложившихся обстоятельств человек был вынужден приложить усилия для его изменения. Если это делается целенаправленно, с учетом всех особенностей, оценивая возможные последствия для окружающей среды с целью избежания негативных проявлений, то постепенно природный ландшафт превращается в культурный.

Что такое ландшафт

Своему происхождению это слово обязано одному германскому монаху-христианину, который, переводя богословскую книгу в IX веке, применил термин для выражения из первоисточника земля обетованная. Позднее его стали употреблять в административно-территориальной деятельности, в XVI—XVII веках — в изобразительном искусстве (ландшафтная (пейзажная) живопись), а затем в географии и картографии. В русском языке синонимами этого понятия являются следующие слова и словосочетания: окрестности, вид местности, пейзаж.

Под ландшафтом понимается территория, находящаяся в едином объемном пространстве, содержащая в себе всю совокупность находящихся на ней природных и антропогенных объектов.

Из определения следует, что существует некое множество различных видов ландшафта в зависимости от пропорционального отношения содержащихся в них составляющих.

Изначально на Земле существовал только природный ландшафт. В каждом географическом поясе и на разных широтах он индивидуален и взаимосвязан с окружающей его средой. Таким образом, вся поверхность земного шара составляет единую экосистему. По мере заселения человечеством новых земель, ведением добычи природных ресурсов и другой хозяйственной деятельности на планете сначала локально, а позднее и более глобально ландшафт стал изменяться. На месте единого вида стали появляться новые его модификации.

Выделяют три основных вида ландшафта:

- природный,

- природно-антропогенный,

- культурный.

Природный

Любая территория на земном шаре, где сохраняется живая природа в первозданном, диком виде, относится к природному ландшафту. Количество таких островков на территории России гораздо больше, чем в Западной Европе. Но и в нашей стране с каждым годом их становится все меньше. Исключения составляют национальные парки, заповедники, заказники и другие природоохранные зоны.

Природно—антропогенный

Ландшафт, возникший в результате деятельности человека на его природном основании.

Различают три основных подвида:

- Слабоизмененный. Жизнедеятельность человека на ограниченной территории внесла ряд изменений в окружающую среду, местность. При этом главные природные компоненты были сохранены, и не нарушилась их взаимосвязь с экосистемой.

- Среднеизмененный. При проведении каких-либо работ на определенной территории и под воздействием других видов жизнедеятельности человека возникли новые формирования, что повлекло к нарушению некоторых природных систем, структуры и их взаимосвязей.

- Сильноизмененный. Привнесенные искусственные изменения существенно повлияли на базовую экосистему местности вплоть до необратимых последствий (Чернобыль, Аральское море и другие экологические катастрофы).

Культурный ландшафт

Он получил свое названия благодаря высокому уровню требований к территории, которой присваивается данная категория.

Основные принципы создания культурного ландшафта в процессе освоения человеком конкретно взятой местности:

- не происходит нарушения базовых связей и скелетной структуры ландшафта,

- изменение других связей происходит осмысленно и целенаправленно для сохранения или улучшения и оздоровления существующей системы в целом,

- предусматривается воспроизводство затрачиваемых и расходуемых природных ресурсов,

- учитывается эстетическая составляющая, призванная к гармоничному симбиозу географического ландшафта с творениями рук человека,

- обеспечивается природоохранная деятельность на данной территории.

Типичными представителями культурного вида местности являются музейно-парковые комплексы, ботанические и зоологические сады, прибрежные зоны отдыха.

Виды культурного ландшафта и примеры

Их различают по географической, биологической, социально-экономической разновидностям и по времени создания (древние и современные).

Лесные

В первую очередь к ним относятся посадки на новых территориях и восстановление некогда исчезнувших лесных массивов. При их освоении учитываются все требования, предъявляемые к созданию культурного пространства.

- восстановление тропических лесов в Сальвадоре,

- посадки новых лесов в Китае (с 1972 года высажено более 47 млн га леса).

В СССР это государственная защитная лесополоса Белая Калитва (Каменск — Шахтинский — Пенза) протяженностью более 700 км, где было посажено 2 280 тысяч га исчезающих растений. Эффект воздействия по влиянию на урожайность близлежащих сельхозугодий составил по зерновым культурам прирост на 25—30 %, по овощным — на 50—75 % и по травам — на 100—200 %.

Водный

Один из первых экологических видов ресурсопользования из освоенных человечеством. Первые ирригационные и мелиоративные сооружения находят при раскопках самых древних цивилизаций. Его компонентами являются водохранилища, искусственные озера и пруды, судоходные каналы и системы орошения.

- Суэцкий канал,

- Асуанское водохранилище,

- Волго—Донской канал.

Аграрный (сельскохозяйственный)

При реализации проектов по возделыванию сельхозпродукции, исходя из требований культурного ландшафтоведения, на первое место выходят вопросы сохранения или улучшения существующей экосистемы в конкретной местности и ее регионе.

- террасовые склоны в Молдове, на Кавказе, Филиппинах,

- польдеры (осушенная морская территория) в Бельгии, Франции, Голландии.

Культурно—исторический

К этому виду относятся разумно возведенные объекты (до XX века), которые органично вписаны в общий ансамбль природой местности, при этом все основные взаимосвязи не нарушились, а в определенных случаях были восстановлены утраченные ранее. Многие из этих территорий являются объектами культурного наследия.

- знаменитые архитектурно-парковые ансамбли (Петергоф, Версаль и другие),

- Московский, Казанский, Тульский Кремли,

- монастырские комплексы (Псково-Печерский монастырь, Афон, Валаам, Лхасса и т.п.).

Реликтовый

Возник на месте проживания давно исчезнувших, некогда высокоразвитых цивилизаций. Они жили в тесной взаимосвязи с природой и в зависимости от ее явлений, что повлияло на уникальный подход при возведении своих культовых и жилых объектов. Они изначально были гармонично вписаны в рельеф и биосистему местности. Со временем воздействие природы накладывает свой отпечаток на оставленные руины, не умоляя при этом величие и фундаментальность осмысленности действий строителей.

- древние поселения инков, майя и ацтеков в Южной Америке,

- Тихоокеанская Венеция,

- остатки Древнегреческих поселений.

Из семи чудес света до наших дней дошли только Египетские пирамиды.

Из всех же семи наиболее отвечающими требованиям культурного дизайна были Висячие Сады Семирамиды. В их архитектурном сооружении на нескольких уровнях размещались террасы и помещения различного назначения, с большим количеством зеленых зон со всевозможными растениями: от цветов и трав до кустарников, деревьев и лиан. Весь комплекс хорошо проветривался благодаря открытым фасадам и высоким потолкам, имел автономную систему водоснабжения и орошения.

Урбанистический (городской)

Он является одновременно и старым, и самым молодым видом. Его молодость обусловлена переосмыслением человечеством глобальных последствий антропогенного воздействия на ландшафтные территории планеты. В древности возводимые поселения из-за необходимости подстраиваться под природные особенности местности органично вписывались в ландшафт, не причиняя ему вреда. При этом поддержание природной экосистемы считалось и нормой, и необходимостью.

С началом активного развития индустрии подходы к бережному отношению к природе стали резко меняться, приводя к дисбалансу между сохранением естественных природных систем и возникшей необходимостью масштабной застройки новых географических территорий.

Поэтому на сегодняшний день формируется новый подход к решению этих проблем, который обязывает современных архитекторов, проектировщиков и застройщиков соблюдать сохранность природных зон и пейзажей при возведении новых жилых районов, городов и населенных пунктов.

- Национальный сад камелий в Сиднее,

- деревня Гальштадт,

- город Клагенфурт (Австрия).

В последнее время в России появился ряд коттеджных поселков, спроектированных с учетом всех требований к культурной застройке и с полной инфраструктурой (свои парковые зоны, сеть циркулирующих водоемов, места для культурного отдыха, церкви, пункты бытового обслуживания жителей и т. д.)

Как формируется культурный ландшафт

Настоящий окультуренный ландшафт сравнивается специалистами с произведением искусства. В его структуре гармонично переплетаются природные формы с созданной человеком инфраструктурой. Застройки чередуются с лесными и водными объектами, существуя одновременно, самодостаточно и взаимосвязано, дополняя или грамотно оттеняя друг друга.

Для достижения гармонии проектируемого пространства специалистам по ландшафтному планированию предъявляются определенные требования. В архитектуре это выражается стремлением к золотому сечению, золотой середине.

В современных методических пояснениях это описывается, как:

- преобразование непригодных территорий под нужды местного промышленного или жилищного комплекса (ирригация, мелиорация и другие инженерные мероприятия),

- проведение планирования технологий производств, используемого ими сырья и защитных мероприятий на новых и уже существующих предприятиях, с учетом освоения близлежащей местности на основе культурного подхода,

- проведение преобразований, направленных на устойчивость культурных систем к антропогенным воздействиям,

- проведение комплекса компенсационных мероприятий,

- повышение эстетической привлекательности вновь создаваемой или реконструируемой системы.

В основу формирования положен общий унифицированный принцип. Он выражается в соблюдении трех составляющих при проектировании и реализации проектов культурного пейзажа местности.

Требования к объектам:

- должны быть экономически самодостаточными (хозяйственно эффективными),

- экологически благоприятными,

- иметь высокое эстетическое дизайнерское решение.

Изучение

За несколько веков активного расселения народов, географических открытий, развития индустрии сформировалась база для множества разрозненных научных дисциплин о земле. Со временем изучение ландшафта и влияния на него различных факторов сформировалось в стройную систему знаний по этому направлению.

Самостоятельная научная дисциплина носит название ландшафтоведение.

Углубленному научному изучению ландшафтов стали уделять внимание только в последние десятилетия (приблизительно со второй половины 1970-х). Культурный ландшафт рассматривается как разновидность природно-антропогенного, так как в его формировании значительное участие принимает человек.

Методы изучения ландшафта:

- Историко-археологический. Он основан на сборе исторических и социальных фактов. Проводятся раскопки, берутся пробы разных слоев, проводятся опросы населения и изучаются исторические материалы из различных источников.

- Историко-генетический. Каждый частный ландшафт находится в тесной связи с прилегающими природными комплексами и рукотворными объектами, он является частью какой-либо единой парагенетической системы. Например: возделанное поле — полезащитная полоса — степь, водохранилище — береговая полоса, курортный санаторий — пляж — море.

- Сравнительный (с естественными аналогами). Например: искусственные лесопосадки — лес, оросительный канал — ручей, искусственный пруд — болото.

- Естественный. Литературно-картографический, экспедиционный и экспериментально-стационарный , геофизический, биофизический и геохимический.

Одним из первых ученых в России, кто проделал колоссальную работу для становления ландшафтоведения и его практического применения является В. В. Докучаев (1846—1903). К числу его несомненных заслуг относится создание первого в России культурного сельскохозяйственного ландшафта (Каменная степь). Им также впервые было применено масштабное ландшафтное проектирование.

Позднее, его выдающийся коллега, русский ботаник, почвовед, географ, палеоботаник, основатель Батумского ботанического сада А. Н. Краснов (1862—1915) был командирован Министерством двора в экспедицию в центральную Индию, на Цейлон, в Японию и Китай для изучения на месте культуры чая с целью разведения этого растения на плантациях в Батумской области. Это задание им было с честью выполнено.

Достижения А. Н. Краснова:

- описание основных ландшафтов земного шара,

- районирование по типам растительности, придерживаясь зонально-географического принципа,

- выделение десяти зон и пяти ландшафтных областей, в каждом из выделенных районов представлена комплексная характеристика влияния природы на растительность,

- была определена характеристика ландшафтов, начиная с процесса выветривания и почвообразования, через рельеф и климат и вплоть до растительного и животного мира и культурных ландшафтов (эта схема стала повсеместно рабочей во второй половине XX века).

Значение

В России, а ранее в Советском Союзе, наибольшее практическое применение наблюдалось в картографии (для описания географического ландшафта) и в народном хозяйстве. В чистом виде возведение объектов и комплексов народно-хозяйственного назначения, отвечающих требованиям культурного строительства, происходило точечно и фрагментарно.

На Руси всегда существовал уникальный опыт возведения православных монастырей. До XX в. их устроение, структура полностью соответствуют теории культурного землепользования и строительства. Гармоничное вписывание всех объектов в окрестности, учитывая их рельефные и природные особенности, а также собственные нужды насельников, позволяли создавать шедевры ландшафтного зодчества.

- Троице-Сергиева Лавра,

- Санаксарский монастырь,

- Болдинский монастырь,

- Валаам.

В сельском и народном хозяйстве уникален опыт 1930-х годов, когда на Поволжье была создана большая система ирригации и орошения, что позволило решить там глобальную проблему урожайности зерновых, которая ранее приводила к периодическим голодным годам с массовой смертностью людей.

Человечество пришло к тому, что любое отклонение от требований к культурному проектированию новых объектов жизнедеятельности ведет к нарушению экосистемы местности. В связи с этим культурный ландшафт рассматривается как идеальный вариант освоения пространства.

«Если освоение новых застроек (и жилых, и производственных) не станет культурным повсеместно, массово, то тенденция разрушения внутренних связей глобальной экосистемы станет необратимой».

Из выступления на конференции экологов (Москва, 2017 год)

В среде современных специалистов-ландшафтоведов существуют несколько точек зрения об очередности и значимости отдельных критериев ландшафтного строительства. Но в необходимости соблюдения основных норм и требований, предъявляемых к освоению ландшафтов на основе принципов культурности — они единогласны.

Положительные результаты культурного землепользования:

- Сохранение чистоты экологии на осваиваемой территории. Это первейшее условие всех культурных проектов.

- При возведении жилых комплексов (поселка, микрорайона) создаваемая инфраструктура несет в себе полный цикл жизнеобеспечения населения. В него входят, кроме жилых построек, поликлиники, детские сады и школы, дома бытового обслуживания и магазины, детские спортивные площадки и спорткомплексы для профессионального занятия спортом, церкви с воскресными школами и другие необходимые объекты.

- Для индивидуальной застройки максимально внедряется проектирование и строительство эко-домов (использование при их возведении экологически чистых материалов и альтернативных источников питания).

- Оздоровление пространств, загрязненных в результате антропогенной деятельности ранее. Предусматривается проведения ряда очистительных и компенсационных мероприятий.

- Возрождение территорий после тяжелых техногенных катастроф.

- Работы по озеленению жилых и промышленных пространств.

- Возрождение лесов и других природных территорий, уничтоженных в результате хозяйственной деятельности и стихийных бедствий.

- Создание систем водоснабжения и орошения сельхозугодий в районах с жарким и сухим климатом.

Видео

Доходчивая и познавательная лекция специалиста-ландшафтоведа представлена в видео.

Источник статьи: http://tarologiay.ru/nauka/kulturnyy-landshaft-opredelenie-kak-formiruetsya-i-vidy.html