- Корни плодовых деревьев схема

- Корневая система растений, как правильно определить размеры корневой системы плодового дерева, полезные советы

- Содержание

- Строение корневой системы

- Размеры корневой системы — от каких факторов они зависят

- Яблоня

- Корневая система груши — особенности

- Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

- Корневая система саженцев

- Корни плодовых деревьев схема

- Корневая система

Корни плодовых деревьев схема

Корневая система растений, как правильно определить размеры корневой системы плодового дерева, полезные советы

Правильно развивающаяся корневая система дерева — это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла. Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы. Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно — эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих. Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения — они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.

Содержание

Строение корневой системы

Корневая система растений, в частности плодовых деревьев — это их подземная часть, включающая корневую шейку, скелетные корни и обрастающие. Место перехода корня в стебель называется корневой шейкой, окраску она имеет переходную, цвет между наземной и подземной частью растения изменяется плавно. Иметь настоящую коневую шейку могут только деревья, которые выросли из семян, растения, размноженные путем черенкования или отводков, имеют ложную корневую шейку. При высадке саженцев плодовых деревьев следует помнить, что корневая шейка должна располагаться над поверхностью почвы.

В образовании скелетной структуры корня принимают участие первичный корень и все отходящие от него ответвления. Назначение скелетных корней — снабжение дерева питательными веществами в теплое время года и хранение запасов питательных веществ зимой. Также скелетные корни служат для укрепления растения в почве. Даваемая ними поросль — это естественный способ размножения растений.

Корневая мочка дерева формируется их обрастающих корней, она представляет собой наиболее активную часть системы, служит для всасывания и поглощения влаги и питательных веществ из грунта и передачи их скелетным корням.

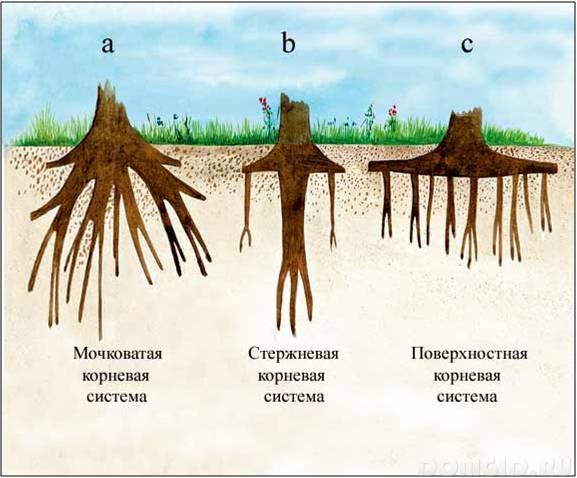

Типы корневых систем деревьев по размещению в грунте могут быть:

Размеры корневой системы — от каких факторов они зависят

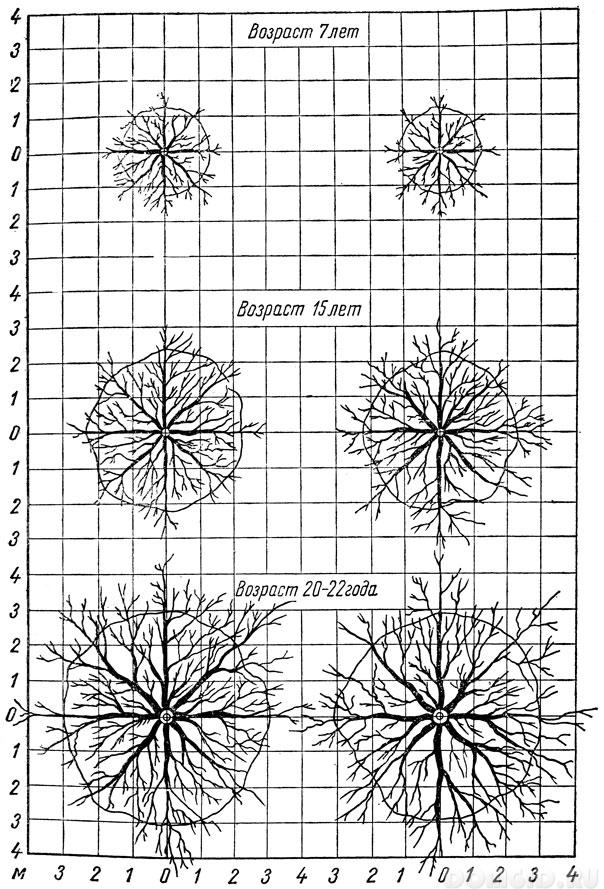

Если условия роста удовлетворительные, то размеры корневой системы дерева могут быть достаточно большими. У плодовых деревьев может наблюдаться проникновение корней в глубину на 3-4 м, в ширину они могут разветвляться на 5-8 м. Но в большинстве случаев наиболее активная часть корневой системы располагается на небольшой глубине, порядка 0,2-0,8 м.

Следует отметить, что рост корневой системы плодовых деревьев — явление неравномерное, на протяжении года можно наблюдать две волны усиленного роста: осенью и весной. Интересно, что весной раньше оживает наземная часть дерева, осенью — сначала прекращается рост побегов, затем осыпаются листья, рост корней продолжается на протяжении некоторого периода после листопада.

Стремительность увеличения размеров подземной части дерева зависит от температуры почвы, ее насыщенности влагой и воздухом, питательными веществами. Оптимальной для роста считается температура грунта от +7 С до +20 С, при снижении температуры ниже 0 или повышении до +30 С рост прекращается. Корни кустарников и деревьев страдают от сильного понижения температуры в большей степени чем крона. Поэтому в морозные зимы следует укрывать прикорневой участок торфом, снегом, ветками ели.

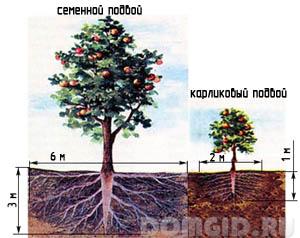

Уровень насыщенности почвы кислородом во многом зависит от рыхлости грунта, не лучшим образом на него сказывается и чрезмерное увлажнение, особенно застоявшаяся вода. Угнетению роста корней способствует недостаток или избыточное количество азотистых соединений в грунте. Полезны для дерева калий и фосфор — они стимулируют ветвление корней, а кальций придает прочность. Размеры корневой системы деревьев также зависят от вида подвоя. Способствовать увеличению массы корней ниже пахотного горизонта можно путем определенных агротехнических приемов, к примеру — плантажной вспашки.

Обычно глубина залегания корневой системы плодовых деревьев — от 20 до 60 — 75 см. Что касается горизонтального направления, то они намного превышают проекции кроны на грунт. Коревая система слив и вишен имеют подобный характер залегания.

Яблоня

Корневая система яблони несколько отлична, основная масса корней находится на глубине от 50 до 60 см, некоторые группы корней проникают значительно глубже, до 4 м. Для северных областей характерно более мелкое залегание корневой системы. К примеру, в том случае, если почва сырая и тяжелая, то глубина может равняться всего 20-25 см. Но для климатической зоны Северного Кавказа этот показатель составит порядка 7 м, если радиус кроны такой яблони будет равняться 1,5 м, то боковые корни могут быть распростертыми в горизонтальном направлении в радиусе примерно 3.5 м.

Глубина залегания сетки мелких корней для такого дерева будет находиться в пределах 50-60 см.

Корневая система груши — особенности

Грушевое дерево имеет вертикальную и горизонтальную корневые системы, корни первой уходят на значительную глубину и практически не имеют ответвлений, корни второй, параллельные к поверхности грунта, разветвлены очень сильно, но при этом они имеют компактное расположение и за пределы проекции кроны выходят незначительно. Горизонты залегания корневой системы грушевых деревьев находятся в более глубоких горизонтах, чем корни яблонь. Именно по этому груша не склонна давать поросль, это явление значительно чаще встречается у яблонь.

Наибольшее количество корней груши залегает на глубине от 20 см до 160 см, а скелетные корни могут прорастать на глубину до 5 м. У груши с округлой кроной корневая система как правило шире и гуще, чем у деревьев пирамидальной формы. На активность роста и размещения корневой системы в пространстве оказывают влияние:

- подвой,

- особенности привитого сорта,

- экологические условия,

- возраст дерева,

- климатические условия,

- правильность посадки.

Из особенностей груши следует также вспомнить о том, что при пересадке она очень болезненно реагирует на подрезку корней. Чувствительная к состоянию корневой системы крона начинает полноценно развиваться только на второй год после пересадки растения, и то в случае восстановления корневой системы. Деревцо с сильно поврежденными обрастающими корнями практически обречено на гибель.

Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

Многочисленные исследования показывают, что размеры корневой системы плодовых деревьев, начиная со второго года и далее примерно в 1,5 — 2 раза превышает проекцию диаметра кроны. Причем такая пропорция наблюдается у деревьев разных пород, произрастающих в разных климатических условиях. Вместе с тем, со смещением зоны садоводства на юг наблюдается углубление залегания подземной части. Но при высоком уровне грунтовых вод или наличии в почве плотных галечных слоев деревья южных районов также могут иметь поверхностное расположение корневой системы.

Выбирая породу дерева следует отдавать предпочтение такой, которая имеет равномерное по окружности залегание корней, максимально глубокое и широкое, позволяющее получать максимальное количество влаги и питательных веществ из грунта. Удовлетворяющее таким требованиям растение будет отличаться высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к засухам. Кроме того, срок жизни таких растений будет более продолжительным, а их плодоношение будет отличаться регулярностью. Также при посадке сада следует учитывать, какая корневая система будет у деревьев посаженных рядом — еще Дарвином доказано, что между растениями одного и того же вида существует острая конкуренция при совместном произрастании, но у растений разных видов она отсутствует. Также более активное распространение корней будет наблюдаться в сторону роста более слабого соседствующего дерева.

Корневая система саженцев

Поскольку развитие корневой системы дерева определяет продолжительность его жизни и качество плодоношения, то при покупке саженцев следует обращать пристальное внимание на корешки. Покупая деревце с открытой корневой системой нужно убедиться в ее достаточной развитости и густоте. Кончики корешков должны иметь белесый оттенок — такие растения были выкопаны недавно и рост их корней продолжается.

Не следует покупать деревца:

- с почерневшими и присохшими корнями,

- с наростами на корнях,

- с искривленными, деформированными корнями.

С осторожностью следует относиться к деревцам с вялой или сухой листвой — возможно растения держали неприкопанными и их приживаемость от этого могла существенно снизиться.

Источник статьи: http://strgid.ru/kornevaya-sistema-rastenii-kak-pravilno-opredelit-razmery-kornevoi-sistemy-plodovogo-dereva-poleznye

Корни плодовых деревьев схема

Корневая система

Типы корневых систем. Корневые системы плодовых и ягодных растений по происхождению бывают следующих типов.

Семенные: у плодовых деревьев (яблоня, груша, слива и др.), привитых на сеянцевые подвои; у растений, выращенных из семян (сеянцы).

Вегетативные (адвентивные, или придаточные): у растений, полученных от усов (земляника); у деревьев яблони, привитых на клоновые подвои яблони, и у деревьев груши, привитых на айве; у растений, выращенных из стеблевых черенков (смородина, маслина) или из придаточных почек корней (вишня, слива, малина).

Корневой системе любого из указанных выше типов присущи свои особенности строения и размещения в почве. Например, у деревьев, привитых на сеянцевые подвои, корни обычно располагаются глубже, чем у тех же пород и сортов, но с придаточной корневой системой (от отводков и черенков).

Типы корней. Различают корни следующих типов: главные, или первичные, имеют только сеянцы, у которых они возникают из первичного корешка зародыша семени (рис. 2), и придаточные, или адвентивные, которые образуются на черенках, отводках и вообще на стеблевых частях плодовых и ягодных растений.

Рис. 2. Прорастание семени и корневая система сеянца яблони

По характеру расположения в почве корни бывают: горизонтального направления, идущие примерно параллельно поверхности почвы, более глубокие у семечковых, менее глубокие у косточковых и еще менее глубокие у ягодных пород, и вертикального направления, идущие почти отвесно по ходам земляных червей и трещинам почвы, более глубоко у семечковых и некоторых косточковых и менее глубоко у ягодных растений.

И горизонтальные, и вертикальные корни присущи всем плодовым и ягодным породам. Горизонтальные корни охватывают большие объемы поверхностных горизонтов почвы, где особенно активно идут микробиологические процессы и накапливается много важных для растения питательных веществ.

Вертикальные корни служат для укрепления дерева в устойчивом положении в почве, подачи воды и, по-видимому, для доставки некоторых элементов минерального питания из более глубоких горизонтов почвы, где к тому же рост корней может продолжаться дольше, чем в более поверхностных горизонтах.

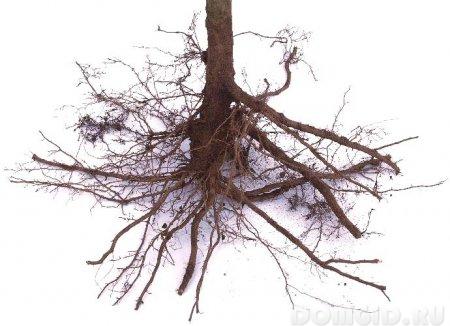

Корни по толщине, длине и разветвленности разделяются на следующие типы: скелетные — самые толстые, корни нулевого и первого порядков ветвления; полускелетные — короче и тоньше первых, обычно это корни второго и третьего порядков ветвления; обрастающие — тонкие (до 1 — 3 мм) и короткие (от долей миллиметра до нескольких сантиметров), чаще четвертого и последующих порядков ветвления. Их называют еще мочковатыми корнями, или мочками, при хороших условиях они в массе являются всасывающими корнями растений.

Обрастающие корни. Обрастающие корни как по количеству, так и по суммарной длине являются основной частью корневой системы растений любой породы. Они всасывают воду и минеральные вещества и совместно с листьями вырабатывают органические соединения, обеспечивающие ростовые процессы и создание урожаев плодовых растений. Обрастающие корни плодовых и ягодных растений делятся на следующие четыре типа (рис. 3).

Рис. 3. Типы корней яблони: 1 — ростовые; 2 — всасывающие, или активные; 3 — переходные; 4 — проводящие

Ростовые корни первичного строения, белого цвета. Главными функциями их являются сильный рост в длину, обеспечивающий быстрое продвижение корней в новые слои почвы, а также всасывание воды и минеральных веществ.

Ростовые корни толще и длиннее, чем сосущие. У саженцев после посадки и у всех растений вообще, особенно весной, образуется много ростовых корней. Однако в любое время их во много раз меньше, чем сосущих. Следует отметить, что ростовые корни не имеют микоризы и всегда переходят во вторичное строение.

Всасывающие, или активные, корни также первичного строения, белого цвета и просвечиваются на свет. Основная их функция — всасывание воды и минеральных веществ из почвы. Всасывающие корни отличаются высокой физиологической активностью; в периоды массового роста они составляют 90% и более всего количества корней растения. У сеянцев яблони, например, их число достигает десятков тысяч, а у взрослых деревьев — миллионов. Длина их обычно от 0,1 до 2 — 4 мм, толщина 0,3 — 3 мм. Эти корни имеют микоризу, часто не переходят во вторичное строение, они недолговечны (живут от нескольких дней до нескольких недель и реже месяцев), а потом отмирают в массе (изреживаются).

Переходные корни первичного строения, светло-серого или коричневого цвета, иногда с фиолетовым оттенком. Как правило, это части бывших всасывающих корней, которые через некоторое время отмирают; в меньшем количестве это части ростовых корней, которые затем переходят во вторичное строение и становятся проводящими, а в дальнейшем полускелетными и скелетными корнями.

Переходные корни служат хорошим показателем роста корневой системы: если они есть, а активных нет, это значит, что корневая система перед этим росла и была жизнедеятельна по меньшей мере в течение 1 — 3 недель.

Проводящие корни вторичного строения, светло- или темно-коричневого цвета. Это части росших перед тем корней, у которых первичная кора отмерла и заменилась вторичной. Эти корни постепенно утолщаются и становятся полускелетными и скелетными. Главная их функция — подача в растение воды и питательных веществ.

Ростовые и всасывающие корни состоят из корневого чехлика, зоны роста, зоны всасывания, покрытой корневыми волосками, незаметными невооруженным глазом, затем идет зона отмирания волосков (переходная), а дальше собственно проводящая зона. Последняя имеет сначала сероватый цвет, а после сбрасывания первичной коры и развития вторичной приобретает коричневый цвет.

Корневой волосок — это трубчатый выступ внешней стенки некоторых клеток эпидермиса всасывающей зоны обрастающих корней. Он является клеткой, содержит протоплазму (рис. 4). Оболочка волоска очень тонкая, благодаря чему облегчается всасывание воды из почвы.

Рис. 4. Всасывающие корни (толстые) и корневые волоски (тонкие, при большом увеличении): 1 — яблоня; 2 — груша; 3 — орешник; 4 — слива; 5 — малина; 6 — смородина

Корневые волоски увеличивают поглощающую поверхность корневой системы плодовых и ягодных растений. Один однолетний сеянец яблони Аниса к концу октября образует свыше 17 млн. корневых волосков с суммарной длиной их около 3 км, хотя длина корней сеянца только 100 — 200 м.

Микориза. У высших растений, в том числе у плодовых и ягодных, жизнедеятельность корней теснейшим образом связана с окружающими их в почве микроорганизмами, что не могло не отразиться и на структурных особенностях корневых систем и отдельных тканей корня.

Почвенные грибы могут размещаться на активных корнях или проникать в их паренхимные клетки, особенно в сердцевину и кору. Их называют микоризой, или грибокорнем. По физиологическим особенностям почвенные грибы делятся на три группы: симбиофиты, сапрофиты и паразиты. Микоризные грибы относятся к первой группе. В настоящее время различают микоризы эктотрофную (поверхностную), эндотрофную (в клетках корня), эндо-эктотрофную (переходную) и псевдомикоризу. Микоризу имеют почти все плодовые и ягодные растения (рис. 5). Она появляется в оптимальных для нее условиях, особенно влажности. Уменьшение влажности ведет к гибели микоризы, при повышении влажности возникают новые всасывающие корни, и микориза снова появляется. Многие исследователи считают микоризу полезным для растений симбиозом, но высказывают разные мнения о конкретных формах этой пользы. Дальнейшее исследование данного явления в плодоводстве является важным.

Рис. 5. Типы микоризы плодовых и ягодных пород: А. Эндо-эктотрофная (переходная)! 1 — яблоня; 2 — груша; 3 — орешник; 4 — слива; 5 — малина; 6 — смородина. Б. Эндотрофная (внутри в клетках паренхимы коры черной смородины). По Сергеевой

Источник статьи: http://agrolib.ru/books/item/f00/s00/z0000040/st013.shtml