Строение плодовых и ягодных растений

Корневая система — это подземная часть растения. Имеет главный корень, от него отходят корни первого порядка, на них возникают корни второго порядка, затем третьего и последующих порядков. У растений, которые размножаются вегетативно (отводками, отпрысками, усами), корневая система образуется из придаточных корней. Корневая система имеет скелетные и обрастающие части.

Скелетные корни — это длинные и толстые вертикальные и горизонтальные корни первых трех порядков, составляющие основу или скелет корневой системы. Они закрепляют растение в почве, служат хранилищем запасных питательных веществ и проводят воду и растворенные в ней питательные вещества от корневых мочек к листьям и органических веществ от листьев к растущим корням.

Обрастающие корни — тонкие (до 3 мм) и короткие корешки, образующиеся на скелетных и полускелетных корнях. У древесных плодовых растений основная их масса залегает на глубине 80 — 100 см, у ягодников — до 20 — 30 см.

Активными, или всасывающими, называются молодые обрастающие корешки белого цвета. Они всасывают почвенную влагу с растворенными в ней минеральными веществами. Лучше всего корни растут на глубоких плодородных почвах, хорошо обеспеченных водой. Это надо учитывать при выборе участка под сад и подготовке почвы, так как от хорошего роста корневой системы, её размещения и залегания зависит долговечность, зимостойкость и урожайность плодовых и ягодных растений. На границе корневой и надземной систем находится корневая шейка.

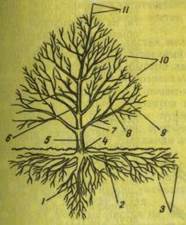

Надземная система — это совокупность всех ветвлений в надземной части, называется стеблем. Он состоит из скелетных и обрастающих ветвей, несущих на себе почки, листья, цветки и плоды. Вертикальная часть стебля дерева называется стволом, состоящим из штамба, центрального проводника и побега продолжения.

Штамб — нижняя часть ствола, не имеющая боковых разветвлений и заканчивающаяся у первой ветви.

| Основные части взрослого плодового дерева: 1 — вертикальный корень; 2 — горизонтальный корень; 3 — обрастающие корни; 4 — корневая шейка; 5 — штамб (нижняя часть ствола); 6 — центральный проводник (верхняя часть ствола); 7 — ветвь (первого порядка); 8 — ветвь второго порядка; 9 — ветвь третьего порядка; 10 — обрастающие ветви; 11 — ветка (побег) продолжения. |

Центральный проводник расположен выше штамба, несет скелетные ветви и завершается приростом последнего года — побегом продолжения. Скелетные и полускелетные ветви. Ветви, от центрального проводника, называются ветвями первого порядка, от них отходят ветви второго порядка, и т. д. Всего в кроне взрослого дерева может быть до 6 — 10 порядков ветвления.

Обрастающие веточки — мелкие веточки, расположенные на скелетных и полускелетных ветвях. Они бывают плодовые и ростовые различного возраста. Основные части взрослого плодового дерева наземной и подземной части показаны на рисунке.

Плодовые образования

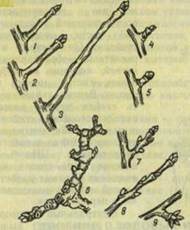

Для павильного подхода к обрезке садоводам необходимо различать плодовые образования. У различных пород имеется неодинаковое строение плодовых образований. У яблони, груши они называются кольчатками, копьецами и плодовыми прутиками.

Кольчатки — короткие длиной до 3 — 5 см. Они оканчиваются плодовой или листовой почкой. Неразветвленные или слаборазветвленные кольчатки, имеющие после плодоношения одну — две плодовые сумки называются плодушками. С годами плодушки превращаются в плодухи (сплошные кольчатки).

Копьеца — веточки длиной от 3 — 5 до 12 — 15 см, оканчивающиеся плодовой или листовой почкой, а иногда колючкой (у груши).

Плодовые прутики — веточки длиной более 15 см. Они обычно тоньше и слабее развиты, чем ростовые побеги, на них плодовые почки обычно закладываются на концах побегов, а иногда и в пазухах верхних боковых листьев.

У косточковых пород плодовые образования бывают следующих типов: букетные, плодовые и смешанные веточки, шпорцы, иначе кольчатки (у сливы и абрикоса). Букетными называются неразветвленные, короткие, плодовые веточки, по бокам которых, близко друг к другу, расположенные плодовые почки, а на верхушках — ростовые. Букетные веточки свойственны черешне, вишне, персику, некоторым сортам сливы и абрикоса. Они живут от 3 до 10 лет.

Шпорцы — короткие (от 0,5 до 8 — 10 см) плодовые образования сливы и абрикоса. В отличие от букетных веточек по бокам шпорец кроме плодовых могут быть 1 — 2 (и больше) ростовых почек, заканчиваются они ростовыми заостренными почками, а иногда колючками. Типы плодовых образований показаны на рисунке.

Важную роль в жизни всех зеленых растений, в том числе и плодовых, играют листья. Они в основном обеспечивают растение органическими веществами путем поглощения и преобразования углекислого газа воздуха.

| Типы плодовых образований: 1 — кольцо с ростовой верхушечной почкой; 2 — кольцо с плодовой верхушечной почкой; 3 — плодовый прутик; 4 — кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 — кольчатка с плодовой почкой; 6 — плодуха; 7 — шпорце; 8 — смешанная плодовая веточка; 9 — букетная веточка. |

Помимо этого через листья происходит дыхание и испарение влаги. От насыщенности кроны листьями и условий их солнечного освещения зависит продуктивность плодовых деревьев и качество плодов. Поэтому, обеспечивая уход за плодовыми деревьями, необходимо постоянно следить за состоянием их листового аппарата и своевременно, и качественно производить истребительные мероприятия против вредителей и болезней.

Кроме этого по состоянию листовой массы плодового дерева, по её внешнему виду можно определить недостаток тех или иных макро- и микроэлементов. Например, если листья на яблоне побледнели, пожелтели это значит, что яблоне не хватает азота. Кроме этого, при остром азотном голодании резко уменьшается размер листьев и они опадают задолго до осени.

Если же на яблоне листья мелкие, тусклые, зеленый цвет не жизнерадостный, а приглушенный с синевой и даже с каким-то пурпурным оттенком и быстро заканчивается рост дерева, задерживается цветение и созревание плодов и начинается очень ранний листопад, значит в почве мало фосфора. Когда же листья становятся коричнево-красноватыми и на всей пластинке появляется пурпурный оттенок — это верный признак недостатка калия, третьего главного элемента питания. При остром калийном голодании листья засыхают с краев, будто обожженные.

Бывает, что побеги у дерева растут нормально, но остаются тонкими. Это значит, в почве нарушилась пропорция азота и калия. В этом случае нужно уменьшить количество вносимого азота и увеличить внесение калия. Иногда молодые листья на яблоне становятся почти белыми, по краям появляются коричневые пятна, а отдельные ветки увядают и отмирают, здесь дереву не хватает железа.

В ряде случаев у яблони не распускаются почки на концах ростовых побегов весной или побеги дают слабые листочки, все это результат суховершинности, при этом появляются плоды уродливой бугристой формы, внутри их образуются коричневые пятна опробковевшей ткани, яблоки опадают раньше времени. Эти признаки характеризуют недостаток в почве микроэлемента — бора. Бор оказывает особое влияние на характер цветения и оплодотворения. Под его влиянием улучшается завязывание плодов. Увеличить содержание бора можно путем опрыскивания яблони раствором борной кислоты.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Плодово ягодные культуры и их строение

В Нечерноземной зоне России садоводы-любители отдают предпочтение сравнительно немногим плодовым и ягодным культурам.

Среди них чаще всего встречаются яблоня, груша, вишня, слива, земляника, смородина, крыжовник и малина. Остановимся кратко на особенностях строения этих растений.

Корневая система у этих культур состоит из скелетных корней, активных и корневых волосков. Скелетные корни выделяются своей длиной и толщиной. Они составляют остов (скелет) корневой системы. В длину они могут уходить до 10 м и даже более, а в глубину — более 1м, хотя могут залегать и совсем на поверхности.

Обычно корни отходят от корневой шейки. Корневой шейкой называют то место, где корни переходят в ствол. Скелетные корни покрыты мелкими обрастающими корнями, обычно называемыми корневой мочкой. Эти корешки белого цвета играют всасывающую роль.

У яблони, груши, сливы и других плодовых деревьев много корней располагаются за пределами кроны. В целом корневая система занимает гораздо большее пространство, чем проекция кроны дерева. А вот корневая система крыжовника и смородины чаще всего не уходит дальше концов ветвей кроны. У малины корни располагаются близко к поверхности почвы и очень быстро разрастаются по сторонам. У земляники корешки сосредоточены непосредственно под кустом, и их главная масса уходит на глубину 25-30 см.

Тут важно подчеркнуть, что корни плодовых растений, в зависимости от толщины, различно реагируют на разрывы. К примеру, корни взрослых плодовых деревьев толще 10 мм в диаметре при разрыве не зарастают и не образуют новых корней.

Поэтому садоводу-любителю следует иметь в виду, что при перекопке земли надо быть осторожным и не допускать повреждений, а тем более перерубки корней толщиной свыше 10 мм. Окапывать ягодники также надо бережно: около самого куста под кроной неглубоко, а затем можно и прибавить глубину.

Запомните и такое: от развития и мощности корневой системы в прямой зависимости находится развитие надземной части кустарника или дерева. Чем глубже уходят корни в почву и чем они мощнее, тем мощнее будет надземная часть растения. Поэтому одна из главных задач садовода — поддержать плодородие почвы и ее достаточную влажность. Это будет способствовать развитию мощной корневой системы и в конечном итоге — обильному плодоношению каждого растения.

Надземная часть расположена выше корневой шейки. Остов, или скелет дерева состоит из ствола и ветвей. Ствол представляет собой в основном вертикально расположенную стеблевую часть, несущую ветви (сучья). У ствола различают штамб и центральный проводник. Сучьями называют основные скелетные ветви, отходящие непосредственно от ствола. Сучья со всеми разветвлениями образуют крону дерева.

Кольчатками называют самые короткие плодовые веточки. Веточки длиной от 5 до 15см, оканчивающиеся плодовой почкой, принято называть плодовыми прутиками. Короткие плодовые ветки слив чаще называют шпорцами. Кроме плодовых веток у плодовых деревьев и ягодников существуют ростовые, на которых не бывает цветочных цочек; они сильно растут и долговечны.

Основная группа плодовых пород представлена в виде древесной формы. В нее входят все представители семечковых (яблоня, груша) и косточковых (вишня, слива) культур. Смородина и крыжовник являются типичными кустарниками, а малина — полукустарником. К травянистым формам относится земляника.

Для древесных форм характерно свойство развивать свою надземную часть на одном основном стебле — на стволе. А вот кустарники дают много центральных стеблей, образующих мощный куст. Полукустарники же отличаются от кустарников тем, что их стебли, образующие также куст, живут не больше двух лет.

Листья с помощью света и углекислоты воздуха и минеральных веществ, поступивших из почвы, вырабатывают сложные органические вещества, крайне необходимые для всех жизненных процессов, происходящих в растении. Сознавая это, садовод-любитель должен прилагать усилия к сохранению листьев от гибели и повреждений. Здесь имеем в виду в первую очередь меры, принимаемые для снижения неблагоприятного действия заморозков, а также способствующие уничтожению вредителей и болезней.

Цветки и соцветия. Цветы являются органами семенного (полового) размножения. Основные органы цветка — тычинки (мужской орган) и пестик (женский орган). В пестике есть завязь, в которой находятся семяпочки. После оплодотворения семяпочки развиваются в семена, а вся завязь превращается в плод. В цветке яблони, груши, сливы, вишни, крыжовника и смородины содержится только одна завязь. У малины цветок имеет несколько завязей. Семяпочек в завязи может быть несколько (у яблони, груши, смородины, крыжовника) или одна (у вишни и сливы).

Плоды и семена. Завязи цветков, разрастаясь после оплодотворения семяпочек, образуют плоды. Семена развиваются из семяпочек.

Плоды делятся на несколько типов: ягоды, костянки, соплодия и др. Ягодами называют сочные плоды, которые содержат много семян (крыжовник и смородина). Костянки в большинстве своем также плоды сочные (вишня, слива). Семя состоит из семенной оболочки, питательной ткани и зародыша. Присмотритесь к зародышу, и вы обнаружите там первичный корешок, малюсенькую почку и две семядоли — зародыши первичных листьев.

Все названные плодовые и ягодные культуры — многолетники. Плодовые деревья сравнительно долго не плодоносят. Так, яблоня, к примеру, дает первые плоды на четвертый, а то и на шестнадцатый год. Бывает и позднее — это зависит от сорта. Ягодники вступают в плодоношение много раньше. Скажем, земляника уже на второй год; крыжовник, смородина и малина — на третий год жизни.

Источник