Корневая система гриба называется

Клубеньки и микориза на корнях

В корнях растений семейства бобовых поселяются особые бактерии, проникающие туда из почвы через корневые волоски. Они вызывают усиленное размножение паренхимных клеток и увеличение в размерах периферической части корня. В результате этого на корне образуются наросты — опухоли, или клубеньки, хорошо заметные простым глазом. В клетках их и живут бактерии. Они обладают способностью усваивать свободный азот из воздуха, находящегося в межклетниках клубеньков и проникающего туда из почвы. Такой способностью усваивать свободный азот другие растения не обладают, и все громадные запасы атмосферного азота для них недоступны. Часть бактерий отмирает и усваивается бобовыми растениями, следовательно, бобовые косвенно питаются за счет азота атмосферы, что для других

растений недоступно. Кроме того, из корней бобовых растений еще во время вегетации часть азотистых соединений выделяется в почву, где они усваиваются другими произрастающими совместно с ними растениями. По снятии урожая часть атмосферного азота, связанного клубеньковыми бактериями, остается в почве в корневой системе бобовых; после сгнивания ее азот в виде минеральных солей остается в почве, которая таким образом обогащается соединениями азота, доступными другим растениям. Злаки, посеянные после бобовых, дают значительное повышение урожая по сравнению с посеянными на почве, не бывшей под бобовыми; иногда это повышение достигает 100% и даже больше. Поэтому бобовые растения обязательно вводят в правильно построенные севообороты.

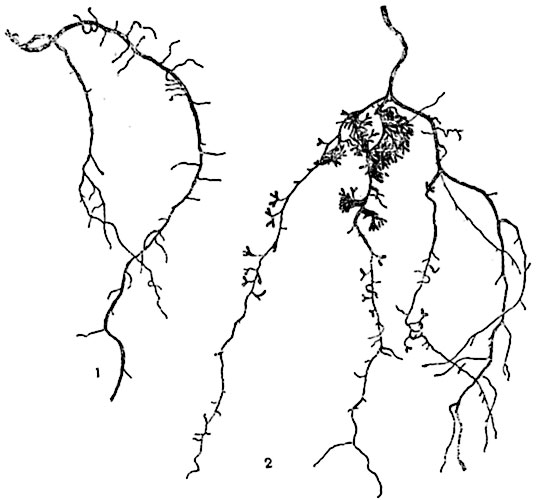

Рис. 204. Участок корня сосны:

1 — без микоризы; 2 — с микоризой.

Клубеньковые бактерии относятся к одному виду Bacterium radicicola. Он распадается на несколько рас, каждая из которых приспособилась к определенной группе бобовых растений. Поэтому при введении в культуру нового для данной местности бобового растения и отсутствии в почве нужной для него расы клубеньковых бактерий в почву рекомендуется вносить вместе с семенами специально изготовляемый бактериальный препарат нитрагин данной расы клубеньковых бактерий. Подобное внесение в почву нитрагина производилось у нас в СССР при введении в культуру сои в местностях, где ее раньше не разводили.

На корнях многих древесных и травянистых растений поселяются грибы, образуя так называемую микоризу 1 . Различают два типа микоризы: эндотрофную и эктотрофную 2 .

Рис. 205. Часть корня старого дуба с ростовым окончанием (справа) и сосущими ветвями с микоризой (нат. вел.).

При эндотрофной микоризе вегетативное тело гриба, состоящее из микроскопически мелких нитей, так называемых гиф 3 , находится главным образом внутри клеток паренхимной ткани корня и лишь немногие гифы выходят из корня наружу в почву. При этом во внешнем строении корней заметных изменений не наблюдается. Внутри клеток корня обычно наблюдается постепенное разрушение части грибных гиф и усвоение их содержимого («переваривание») клетками корня.

Эндотрофная микориза встречается, например, у всех представителей семейств вересковых и орхидных, а также у многих других растений из различных семейств.

У растений с эктотрофной микоризой гифы гриба оплетают снаружи часть коротких молодых боковых корешков, образуя вокруг них довольно плотный чехол. Более длинные корни, от которых отходят эти боковые, гифами гриба не оплетаются, они продолжают свой рост в длину и обеспечивают все большее проникновение корневой системы в почву. Боковые же корешки, на которых образовалась микориза, прекращают рост в длину и начинают ветвиться, иногда более или менее вильчато, образуя характерные коралловидные скученные разветвления (рис. 204-205). У этих микоризных корешков корневой чехлик отсутствует или развит очень слабо; корневых волосков тоже нет, и функции их исполняют гифы гриба, отходящие от грибного чехлика вокруг корешков и пронизывающие почву. С другой стороны, часть грибных гиф отходит от грибного чехлика внутрь корня; растворяя частично межклетные пектиновые пластинки, гифы проникают между наружными клетками первичной коры корня, образуя здесь характерное сетчатое расположение; от них в свою очередь тонкие разветвления проникают внутрь паренхимных клеток коры и в дальнейшем частично растворяются и «перевариваются» ими. Таким образом, эктотрофная микориза не целиком наружная, и ее нередко называют эктоэндотрофной .

Рис. 206. Часть корня дуба с ростовым окончанием и микоризой (при увел. в 10 раз):

на конце — ростовое окончание, с боков — корни с микоризой и мицелиальные тяжи.

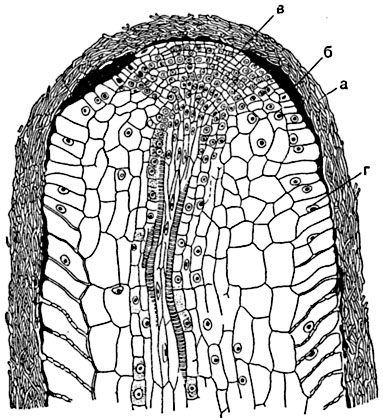

Анатомическое строение корней с эктоэндотрофной микоризой тоже отличается от безмикоризных корней. Помимо уже указанного отсутствия корневых волосков, отсутствия или очень слабого развития корневого чехлика, у них не бывает вторичного утолщения, первичная кора не сбрасывается, и клетки ее несколько увеличиваются в размерах (рис. 206, 207).

Рис. 207. Продольный разрез окончания корня дуба с микоризой (увел. около 300 раз):

а — микоризный чехол; б — разрушающиеся наружные клетки корня с дубильными веществами; в — верхушечная меристема; г — экзодермис.

Эктоэндотрофные микоризы развиваются у большинства наших древесных растений — хвойных и лиственных. Грибы, образующие их, принадлежат к обычным лесным шляпочным грибам и весьма разнообразны — подберезовики, подосиновики, рыжики, боровики, маслята, сыроежки, мухоморы и др. Большой специализации отдельных видов грибов, т. е. приуроченности их к одному определенному виду дерева, у большинства грибов, по-видимому, нет. Вне леса грибы, образующие микоризу, не растут, и, следовательно, сожительство с корнями им необходимо. По-видимому, они получают из корней безазотистые органические соединения — углеводы, которых много в виде легко усвояемых соединений у фотосинтезирующих зеленых растений. С другой стороны, многочисленные наблюдения указывают на то, что и древесные растения гибнут или плохо растут, если у них не образуется на корнях микоризы. Можно предполагать, что значение грибов микоризы для высших растений разностороннее. Они снабжают их водой и минеральными солями, причем поглощающая способность корней значительно увеличивается благодаря ветвлению микоризных корешков, а также сильному разветвлению гиф грибов в почве. Применением меченых атомов доказано поступление в корни через микоризу фосфора и азота. Кроме того, грибы усваивают сложные органические азотистые соединения почвы, недоступные непосредственно высшему растению; растворяясь затем частично в клетках корня и усваиваясь последними, грибы дают возможность высшему растению ассимилировать недоступные ему иначе органические соединения почвы. Наконец, весьма возможно, что грибы микоризы снабжают высшие растения еще витаминами и какими-либо стимулирующими рост веществами. Способ питания высших растений при участии грибов микоризы получил название микотрофного 4 .

Взаимоотношения гриба и высшего растения в микоризе вряд ли носят характер гармонического симбиоза, которого и вообще, вероятно, в природе не существует. В первых стадиях образования микориз в прошлом и в начале онтогенеза их в настоящем гриб, возможно, сначала усваивает какие-то корневые выделения, затем, проникая в корень, ведет себя как

паразит. В дальнейшем высшее растение начинает частично переваривать грибные гифы и устанавливается более или менее уравновешенный обоюдный паразитизм, из которого оба компонента извлекают известные выгоды, причем отношения взаимного антагонизма не утрачиваются.

Углубленное изучение микоризы древесных пород имеет у нас в СССР большое значение при создании полезащитных лесонасаждений там, где леса раньше не росли.

1 От греческих «микес» — гриб, «ридза» — корень.

2 От греческих «эндон» — внутри, «эктос» — снаружи, «трофе» — питание.

3 От греческого «гифе» — ткань.

4 От греческих «микес» — гриб, «трофе» — питание, кормление.

Источник

Как называется корень гриба

Корень у гриба называется мицелием либо грибницей. Это подземная часть гриба, которая образована огромным количеством тонких белых нитей.

Ответ: мицелий или грибница.

Корень гриба можно называть грибницей, а так же мицелием. Многие ошибаются говоря:»Не повреждайте корни!». Правильнее будет огласить:»не повреждайте грибницу!»

- Написать правильный и достоверный ответ;

- Отвечать подробно и ясно, чтобы ответ принес наибольшую пользу;

- Писать грамотно, поскольку ответы без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок лучше воспринимаются.

- Списывать или копировать что-либо. Высоко ценятся ваши личные, уникальные ответы;

- Писать не по сути. «Я не знаю». «Думай сам». «Это же так просто» — подобные выражения не приносят пользы;

- Писать ответ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ;

- Материться. Это невежливо и неэтично по отношению к другим пользователям.

Мореплаватель — имя существительное, употребляется в мужском роде. К нему может быть несколько синонимов.

1. Моряк. Старый моряк смотрел вдаль, думая о предстоящем опасном путешествии;

2. Аргонавт. На аргонавте были старые потертые штаны, а его рубашка пропиталась запахом моря и соли;

3. Мореход. Опытный мореход знал, что на этом месте погибло уже много кораблей, ведь под водой скрывались острые скалы;

4. Морской волк. Старый морской волк был рад, ведь ему предстояло отчалить в долгое плавание.

Источник