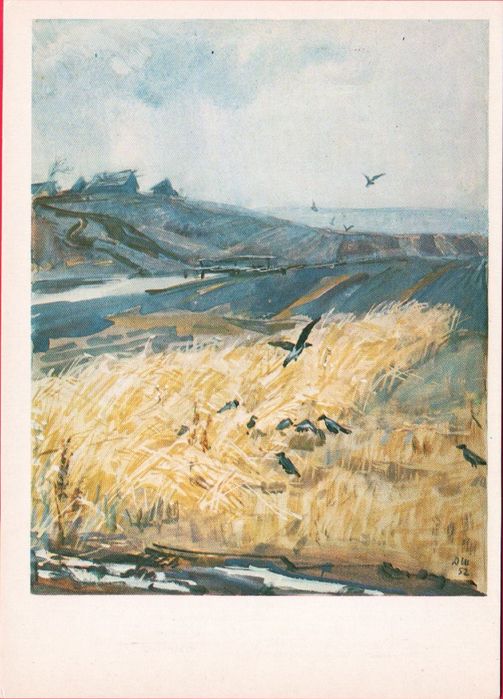

Николай Некрасов — Несжатая полоса

Только не сжата полоска одна…

Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:

«Скучно нам слушать осенную вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,

Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы1

Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет…

Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?

Или недружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других — и давно

В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял

Чтобы нас ветер осенний развеял. »

Ветер несет им печальный ответ:

— Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,

Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге — не ест и не пьет,

Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,

Высохли в щепку, повисли, как плети.

Очи потускли, и голос пропал,

Что заунывную песню певал,

Как на соху, налегая рукою,

Пахарь задумчиво шел полосою.

Анализ стихотворения Николая Некрасова — Несжатая полоса

“Поздняя осень, грачи улетели” – так начинается хрестоматийное произведение Некрасова. Веет от этих слов умиротворенностью и спокойствием окружающей среды.

В ежемесячнике “Современник” 1856 года напечатано стихотворение “Несжатая полоса”, главным мотивом коего было крепостничество. Автор был убежден, что если крестьянам дадут свободу, то они не будут голодать и испытывать лишения. Он не понимал, что отменив крепостное право власти толкали крестьян в рабство, забирая у них землю.

По жанру произведение относится к гражданской лирике. Используются такжеи лирические мотивы. Автор обеспокоен социальной несправедливостью. В произведении рассказано о типичной для 19 века судьбе и болезни крепостного работника.

Схематически стих разбит на 2 части: рассказ об оставшихся нетронутыми колосках и грустная судьба работника.

В первом разделе — умиротворенный вид осеннего пейзажа, долетающий ропот оставшихся колосьев. Во второй части — мистический отголосок ответившего ветра.

Пронзительно звенит основной тематикой произведения незавидная доля рабочего мужика. Отчаяние кроется в том, что это привычная история, такое никого не трогает и не порождает сожаления или участия – подневольный народ уже так притерпелся к смерти, что перестал на нее реагировать. Такая обреченность вызывает отчаяние у поэта. Автор уверен, что рожденный вольным человек остается таким всегда, не зависимо от обстоятельств.

Сопереживание умирающему, одинокому, больному, утратившего здоровье тяжело трудясь, а также смертность бытия и покорность происходящему ведущий мотив произведения. Стихи заставляют задуматься о бедственном положении рабочего люду в те времена.

Чтобы раскрыть идею и лучше воплотить мотив стихотворения Некрасов Н.А. применил для этого методы образности. Такие как метафоры, эпитеты, сравнения. Все произведение занимает всего пятнадцать строф. По этому многие думали что это песня. Стихотворный ритм – трехстопный дактиль, рифмовка парная, женская рифма чередуется с мужской.

Интересный факт: из-за своей мелодичности и актуальности стихи были положены на музыку.

Вариант №2

Текст «Несжатая полоса» посвящён теме тяжёлого труда крестьянина – хлебороба. Отец поэта как помещик был жесток со своими работниками. Некрасов хоть и ушёл из отцовского дома, но в памяти сохранил картины тяжкой жизни крепостных.

В своём творчестве он ратовал за отмену крепостного права. Его гражданская лирика обращается к этой теме.

Символично стихотворение «Несжатая полоса». Грустная картина поздней осени, холод, собранный урожай, природа, которая скоро уснет до весны.

На фоне этого неубранная полоска урожая. Почему? Где пахарь? Неужели забыл?

Не мог, ведь это его труд, его хлеб, который должен кормить его зимой.

Тяжкий труд летом довёл крестьянина до болезни, количество работы оказалось непосильным. Слег, сердце больное не даёт сил подняться, от еды, от воды отказывается. Видимо, близок конец.

В стихотворении 2 части: рассказ о зёрнах, об урожае и рассказ о пахаре.

В первой части разговор зёрен, они наделены голосом и взывают: «Почему мы ещё тут? Другие уже собраны, чем хуже мы?» Ничем, «тучные зерна», то есть урожай хороший.

Нелепость ситуации, даже абсурдность: ведь крестьяне ради такого урожая и трудятся. Но работать то приходится не только на себя, а в основном на помещика. Где взять силы?

Вторая часть — образ обессиленного и больного крестьянина. Мало того, что его сердце посажено непосильным трудом, так оно наполнено тревогой и болью за несобранный урожай.

Не должно так быть, должна прийти пора перемен, освобождения от такой тяжкой участи, доли.

Текст Некрасова — это своего рода призыв к тому, что народ так жить не может, с этим пора заканчивать.

Ярко, уверенно «работают» в стихотворении изобразительно-выразительные средства.

Поэт мастерски употребляет метафоры: «шепчут колосья», «зерна, купая в пыли», «буря бьет», ветер несёт ответ».

Свою функцию образности выполняют эпитеты: «грустная дума», «тучные зерна», «печальный ответ», «заунывная песня». Поэт использует сравнения: руки, как щепки, как плети».

Все средства в тексте рисуют мрачную, мучительную картину. Живыми являются только колосья, они ведут диалог с ветром. Ветер это посредник между зерном и пахарем. Сказочный мотив в не сказочной ситуации.

Текст написан в 1854, опубликован в 1856. Задача поэта показать словом, что использовать человека нельзя. Немыслимо, что жизнь отдаётся только на труд, причём труд, который для себя ничего не даёт.

- Сочинение по картине И.И. Шишкина Полдень. В окрестностях Москвы Каждая картина известного русского художника Ивана Ивановича Шишкина – это погружение автора в мир растений, животных настолько, что зритель, глядя на них, ощущает себя участником происходящих событий. Временное пребывание

- Сочинение по картине Тропинина «Кружевница» 4 класс Одной из самых известных работ А. В. Тропинина является картина «Кружевница». В своей картине А. В. Тропинин изобразил обычную девушку, которая занимается вышивкой. Мы видим, как на секунду она оторвала взгляд от своей работы.

- Описание Тараса Бульбы внешность и портрет героя сочинение В своем произведении Николай Васильевич Гоголь рассказывает о событиях, происходящих в 17 веке во времена борьбы Украины за свою независимость. В этой повести описывается героизм и преданность своему государству и долгом перед народом,

- Сочинение на тему Зимний вечер 6 класс Каждый раз, когда я нахожусь вдали от дома среди объектов, где нет городских построек, светящихся окон и голосов людей, в душе моей поселяется предчувствие чего-то нового, доброго,

- Сочинение Взаимовыручка 9 класс 15.3 ОГЭ рассуждение Взаимовыручка – это обоюдная помощь, взаимная поддержка, выручка друг дружку в каком-либо деле. Взаимовыручка бывает разной. Иногда о ней просят, а иногда нет. Абсолютно каждый может попасть в такую ситуацию, что ему нужна будет помощь или поддержка.

- Сочинение Воронеж — мой город Город расположился на берегу одноимённой реки, недалеко от того места, она впадает в Дон. Он возник благодаря Петру Первому. Там были судостроительные верфи. У нас проживает более 1 млн. человек. Скоро будут строить метро.

© 2023 uchim-klass.ru

Мир современного и классического искусства

Источник

Николай Алексеевич Некрасов. «Несжатая полоса»

Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоска одна…

Грустную думу наводит она. Кажется, шепчут колосья друг другу:

«Скучно нам слушать осенную вьюгу, Скучно склоняться до самой земли,

Тучные зерна купая в пыли! Нас, что ни ночь, разоряют станицы1

Всякой пролетной прожорливой птицы, Заяц нас топчет, и буря нас бьет…

Где же наш пахарь? чего еще ждет? Или мы хуже других уродились?

Или недружно цвели-колосились? Нет! мы не хуже других — и давно

В нас налилось и созрело зерно. Не для того же пахал он и сеял

Чтобы нас ветер осенний развеял. » Ветер несет им печальный ответ:

— Вашему пахарю моченьки нет. Знал, для чего и пахал он и сеял,

Да не по силам работу затеял. Плохо бедняге — не ест и не пьет,

Червь ему сердце больное сосет, Руки, что вывели борозды эти,

Высохли в щепку, повисли, как плети. Очи потускли, и голос пропал,

Что заунывную песню певал, Как на соху, налегая рукою,

Пахарь задумчиво шел полосою.

- Запись понравилась

- 0 Процитировали

- 0 Сохранили

- 0Добавить в цитатник

- 0Сохранить в ссылки

Источник