Когда возникли аптекарские огороды

История аптекарских огородов.

Автор Елена Ветрова. Фото автора.

Будучи погруженными в бешеный поток современной информации, мы часто забываем о давно известных пряных и лекарственных растениях, которые использовались при создании кулинарных шедевров, а также лекарями многие века. Известны древнеегипетские рецепты, сохранившиеся на папирусах ( середина второго тысячелетия до нашей эры ). Они содержат описания приготовления пищи с анисом, горчичными семенами, тмином, кориандром, мятой, шафраном. Шумеры выращивали и использовали фенхель, тмин, тимьян, о чем свидетельствуют глиняные таблички с клинописью. В висячих садах Семирамиды рос кориандр, считавшийся пряностью счастья. В Библии говорится о другой, хорошо известной пряности: «Окропи меня иссопом, и буду чист» (Псалтырь, 50 – 9). А сейчас это удивительное растение почти забыто и не используется в кулинарии. В древнем Риме майоран ассоциировался с возможностью продления жизни, а древние греки считали это растение эффективным противоядием. Мавры сажали в своих садах розмарин, так как знали, что он может уберечь их от чумы. В знаменитой рукописи Карла Великого «Capitulare de villis» ( 812 год) содержится перечень из 74 растений, которые должны были выращиваться в императорских садах. Особое внимание уделялось тмину, анису, сельдерею, укропу, чабру, горчице, эстрагону, розмарину, шалфею, петрушке. Эти растения и многие другие использовались ежедневно при приготовлении пищи.

В средние века, когда античные науки попали в разряд ереси, и почти исчезла медицина, остались лишь простейшие народные средства лечения. Монахи в это время начинают активно выращивать в монастырских садах самые разнообразные лекарственные и пряные растения: календулу, различные луки, чеснок, душицу, укроп и др.

В конце ХIV века в Европе появляются первые поваренные книги. Кулинарию начинают считать искусством и подробно описывают процесс приготовления блюд и используемые продукты. В 1390 г. повар английского короля РичардаII для своих учеников пишет рецепт приготовления блюда «Сладкое дыхание» : «Возьми хорошее коровье молоко. Налей его в горшок. Петрушку, шалфей, иссоп, чабрец придай молоку и повари. Возьми жареного каплуна, наруби на куски, придай к ним очищенный мед. Смешай все, посоли, подкрась шафраном и подавай». В 1393 г. во Франции выходит книга «Парижское домоводство». В ней можно было найти многочисленные рецепты с использованием пряных трав и советы по их выращиванию. Большой интерес у читателей вызвали майоран, иссоп, фенхель, эстрагон, шалфей. В богатых домах, в садах появляются грядки для разведения пряных и лекарственных трав.

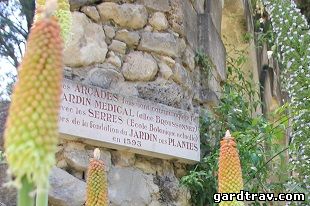

Многие аптекарские огороды, служившие источником материалов для приготовления лекарств в городах Европы не только помогли их населению справится с эпидемиями, но и стали основой для возрождавшейся биологической науки, превратившись в составную часть самых первых ботанических садов при университетах. Так сложилось в Амстердаме (статья «Калитка в Амстердаме») и Монпелье (статья «Монпелье.Ботанический сад»).

В Москве при Иване Грозном в садах Кремля начали выращивать лекарственные растения. Вскоре собралась богатейшая коллекция трав и кустарников, привезенных из всех уголков России. В 1653 г. Николас Кульпепер заканчивает работу над книгой «Английский лекарь», которая до сих пор является самым полным травником в англоязычных странах. В 1673 г. было принято решение создать в Измайлово первый аптекарский огород с большим количеством пряных и лекарственных трав. В 1706 г. Петр I приказал заложить новый аптекарский огород у Сухаревой башни. Сюда привозили заморские теплолюбивые растения. Здесь впервые в России вырастили имбирь и первый картофель. Каждый год с наступлением холодов приходилось тщательно укрывать растения, а зимой даже разводить костры. Здесь была собрана богатейшая библиотека и уникальный гербарий. Но после пожара 1812 г. мало что уцелело.

Источник статьи: http://gardtrav.com/publ/istorija_sadovodstva/istorija_sadovodstva/36-1-0-16

История парков: «Аптекарский огород»

Редакция ParkSeason запускает рубрику об истории парков. Сегодня в материале – Ботанический сад Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород».

Первые Аптекарские сады

Первые Аптекарские сады появились при правлении Михаила Федоровича Романова, прадеда Петра I. Их осваивали для содержания аптек. При его сыне Алексее Михайловиче было 3 сада. Первый подобный сад в Санкт-Петербурге соорудили на Большой Охте, близ развалин крепости Ниеншанц. Существовали также Аптекарские огороды на Мойке.

Московский Аптекарский огород

История московского Аптекарского огорода начинается с XVIII века. В 1706 году Петр I приказал выращивать лекарственные травы, место выбрали на севере Москвы – за Сухаревской башней. Управлять огородом назначили Аптекарский приказ, позже его сменил Московский госпиталь, а затем – Медико-хирургическая академия. По сложившейся традиции, заняться садом предложили ученым из Германии. Кроме выращивания растений и заготовок лекарственных трав, сотрудники готовили лечебные снадобья. Позднее в земле на территории сада были найдены лекарственные пузырьки.

Также в медицинском саду проходило обучение студентов-медиков.Существует легенда, что сам Петр I посадил здесь три дерева: ель, пихту и лиственницу – чтобы поданные научились различать хвойные деревья. Старинная лиственница стоит здесь до сих пор. В её ствол попала молния, теперь хвоя почти не растет. Возраст дерева проверяли с помощью специального бура – он действительно совпадает с годами жизни императора.

В 1796 году решением Государственной Медицинской Коллегии сад был присоединен к училищу, а затем после образования академии в 1798 году — к Медико-хирургической академии.

В 1804 году при Александре I сад оказался заброшенным. Директор Аптекарского огорода переехал вместе с Медико-хирургической академией в новую столицу. Спасением стал Московский Государственный университет, который искал территорию для обустройства нового ботанического сада. В 1805 году МГУ купил сад, коллекция которого к тому моменту наполнилась разнообразием растений.

Во время пожара 1812 года сгорела большая часть оранжерейных построек, библиотека и гербарий. Уцелело небольшое количество растений, которые находились в глубине парка. Так как средств на восстановление сада не было, в 1814 году было решено продать часть территории под частный питомник. В итоге было изъято около 4 гектаров земли. Полученные деньги пустили на восстановительные работы.

1935 — 1944

В 1935 году был разработан Генеральный план реконструкции Москвы. Вдоль проспекта Мира должны были встать многоэтажные здания, а сад должны были возвести в ранг Главного ботанического сада столицы. Естественно, с помпезным входом и новой планировкой в стиле ампир. Осуществиться планам было не суждено: в годы Великой Отечественной войны на территории были вырыты бомбоубежища, а в зданиях возникли «коллективные огороды».

В советские годы на месте нынешнего водоёма был цветочный партер, а слева возле здания – памятник Владимиру Ленину. В наши дни место вождя пролетариата занимает декоративная конструкция.

В 1945 году строится академический сад в Останкино. В 1953 году огород присоединяют филиалом к новому комплексу зданий Университета на Ленинских горах – Агробиологическому саду МГУ. К этому времени некогда цветущий сад превратился в запущенные кущи. Лабораторный корпус и оранжерея требовали немедленного ремонта.

Самое масштабное и затратное решение, которые приняли сотрудники комплекса – реконструкция старых и строительство новых оранжерей. Для большинства растений климат средней полосы России не пригоден для жизни, поэтому восстановить все оранжереи – было первостепенным решением. Все постройки планировалось расширить и объединить для общего экскурсионного маршрута. Параллельно с работами по восстановлению здания шло непрерывное пополнение коллекции растений.

Источник статьи: http://parkseason.ru/articles/istori-parkov-aptekarski-ogorod/

Что такое «Аптекарский огород»?

А вы знаете, откуда привозились растения для аптек во времена Петра Великого?

На самом деле все растения для аптек Петербурга выращивались в самом Петербурге, а именно в Ботаническом саду, который был заложен Петром I в 1713 году. Изначально сад назывался Аптекарским огородом и располагался на Вороньем острове, впоследствии остров получил название Аптекарского.

Целю создания этого сада, как вы уже, наверное, догадались, было выращивание лекарственных растений. Однако этим все не ограничилось, и сад стал расширяться, на его территории стали строить научные площадки для исследователей и ученых, стали проводить лекции по ботанике. Известные ученые-путешественники того времени привозили туда со всего света образцы уникальных растений.

Александр Первый продолжил начатое Петром дело, и стал перестраивать и улучшать сад. Через некоторое время Аптекарский огород обрел новое звучное имя – Императорский ботанический сад. Теперь главной целью сада стала научная деятельность, хотя растения для аптек по-прежнему продолжали там выращивать. На территории оранжереи обучали садоводов и проводили занятие со студентами. Разнообразию и количеству растений можно было только позавидовать – 15 000 образцов.

При Николае Первом назначение сада изменилось, занятия со студентами больше не проводились, выращивание аптекарских трав сначала сокращено, а потом и вовсе приостановлено. Теперь Императорский сад стал местом только научной деятельности.

В 1913 году сад получил свое новое название Ботанический Сад Петра Великого. Великая отечественная Война нанесла огромный ущерб этому уникальному уголку живой природы, который существовал более 200 лет. Большая часть коллекции погибла. После войны оранжерею восстановили, и собрали коллекцию гораздо больше прежней.

Справедливости ради надо упомянуть о том, что Аптекарский огород в Петербурге был создан уже после того как Петр в 1706 году основал подобный сад на северной окраине Москвы. Есть даже легенда, связанная с московским огородом: Петр собственноручно посадил в огороде три хвойных дерева, ель, пихту и лиственницу, дабы граждане знали, чем они различаются. К слову сказать лиственница жива до сих пор.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/enigmapiter/chto-takoe-aptekarskii-ogorod-5af4145dd7bf213d532f72bd

Аптекарские огороды в Москве: История и современность.

Люди издавна выращивали лекарственные растения. Считается, что первые ботанические сады в странах Западной Европы появились в XVI веке: в Италии, Франции, Германии и др., а позже и в России. Однако известен исторически существовавший сад древнегреческого философа и ботаника Теофраста (IV- III ввдо н.э.), а из «Естественной истории» Плиния Старшего мы знаем о существовании в Риме I в.н.э. ботанического сада знатока лекарственных растений Антония Кастора. Карл Великий в 812 г в своем «Капитулярии», регламентирующем разведение лекарственных растений в своих императорских поместьях указал перечень 74 трав, которые он повелел в них выращивать. Как видно все ботанические сады возникали как сады лекарственных растений — аптекарские огороды или лечебные сады. Поэтому главной их задачей была снабжение лекарственным сырьем врачей, а в последствии и аптек.

Первые «сады аптекарские» по Рихтеру В. появились в России при царе Михаиле Федоровиче (1613-1645). Об этом также указывается и в письме боярина Федора Ивановича Шереметьева доктору В.Сибелисту в 1643 г о принятии его на царскую службу к Михаилу Федоровичу и просил привезти Сибелиста лекарств в придворную аптеку: «Чего в Аптеке нет или мало, и того тебе больше и привезти». Кроме того, он просил привезти семян лекарственных растений для разведения их в уже существующих Аптекарских садах в Москве: «Также бы тебе Царского Величества в село Коломенское и в Покровское в сады, что к тому надобно и добыть мочно с собой привезти».

При царе Михаиле Федоровиче был основан Аптекарский приказ в 1620 г. В его функции входило руководство аптеками, аптекарскими огородами, сбор лекарственного сырья, а также приглашение на службу врачей и аптекарей, контроль за их работой и оплатой и т.п. Аптекарский приказ находился в Кремле, напротив Чудова монастыря. Однако, по мнению французского посланника Маржерета, в 1607 г существовал боярин, которому была подчинена аптека, и он занимал отличное место при дворе.

Его сыном, царем Алексеем Михайловичем ( 1645-1676) были приняты особые меры по улучшению обеспеченности лекарственными растениями. К ним относятся расширение сети аптекарских огородов в Москве и селе Измайлово, а также царское ежегодное повеление воеводам «собирать травы, цветы и коренья, которые годны к лекарственному делу».

При Алексее Михайловиче первый и важнейший огород был открыт у Каменного моста, с западной стороны Кремлевских стен (сейчас на этом месте находится Александровский сад), второй у Мясницких ворот и третий у Немецкой слободы ( под Ново-Немецкой слободой). Кроме того, получали лекарственные травы из села Измайловское и сел принадлежащих Патриарху. Кроме аптекарских огородов в этих общеизвестных местах, они существовали и в других районах Москвы.

Так, например, в одной памяти из Аптекарского приказа в Приказ Большого Дворца от 23 мая 1672 г говорится о сборе «с Государевых Дворцовых с огородной и басманной слободы» двух четвертей бобового цвета. В 1676 г. царь Алексей Михайлович велел из Софро-новского аптекарского двора аптеку и всякие деревья и травы перенести в круглый огород в Измайлово. В 1682 г в Москве посадили в « новом красном саду» овощи и фруктовые деревья, виноград, арбузы и дыни, и сеяли всякие цветы и анис, а также аптекарские травы.

Рядом с лекарственными растениями высаживали плодовые деревья и ягодные культуры. Когда осенью 1661 г создавали «новый аптекарский двор, что у Каменного моста», то сажали там черную, красную и белую смородину, вишни, сливы, для чего были взяты саженцы из частного сада боярина Никиты Ивановича Романова, в котором также росли и «аптекарские всякие травы». Аптекарские огороды охраняли специальные сторожа. Общее число растений, выращиваемых в аптекарском огороде было невелико, но попытки интродукции лекарственных растений были столь удачны, так что некоторые виды, выращиваемые на этих огородах, перестали собирать в провинции или закупать. В Аптекарских огородах выращивали и теплолюбивые лекарственные растения, об этом говорится в памяти Приказа Большого Дворца от 11 октября 1665 г, где предписывалось прислать на аптекарский огород «что у Каменного моста» десять возов соломы необходимой для прикрытия растений на случай морозов. При главном аптекарском огороде находилась особая «Кокория», вроде фармацевтической лаборатории, где изготовлялись различные пластыри, мази, сиропы, настойки и т.п. Главными садовниками в аптекарских огородах были иностранцы, у них были русские ученики.

В Измайловском при царе Алексее Михайловиче «заведены сады и огороды, насажена роща на 115 десятинах, выкопаны на речках Измайловке и Пехорке двадцать прудов и поставлены мельницы…». Имелось три сада: Виноградный, Просянский и Остров; росли яблони, груши, вишни, сливы, «…там же сеялось и разводилось большое количество душистых трав, которые с розовым и пионовым листом отсылались всегда в Аптекарский приказ…». В селе Измайловском на запасном дворе по переписи в 1677 г оказалось 25246 пучков 27 видов лекарственных трав. Это почти в 30 раз больше чем собиралось с аптекарского огорода, расположенного у Каменного моста, с западной стороны Кремлевских стен.

В 1671 г огородник Николай Алмон из Аптекарского огорода близ Каменного моста собрал в августе и сдал в царскую аптеку лекарственное сырье : семена, цветки, корни и траву (надземную часть) 30 видов лекарственных растений. Из списка сданных трав, видно, что некоторые растения в настоящее время не применяются в научной медицине и редко используются в народной медицине: живокость, анхуза лекарственная, бедренец камнеломка,

мак-самосейка, ложечница, штокроза и некоторые другие. Ряд таких видов, как шалфей лекарственный, иссоп, тимьян, петрушка, шиповник, базилик, фенхель в настоящее время широко применяются в официнальной медицине и являются весьма популярными в народе лечебными средствами.

В 1677 г уже при царе Федоре Алексеевиче загородный огород Аптекарского двора за Мясницкими воротами имел площадь около 3,7 га. В нем росло 1500 кустов красной смородины, яблони, сливы, терн и его передали в Приказ Большого Дворца, чтобы устроить на этом месте сад.

В 1706 г за Сухаревой башней, на тогдашней окраине Москвы по указу Петра I был заложен еще один аптекарский огород «он был учрежден на самом выгодном месте, и служил для употребительных и врачебных растений». В настоящее время там находится филиал Ботанического сада МГУ, у станции метро Проспект Мира. В некоторых источниках возникновение его связывают с перенесением на это место растений из старого аптекарского огорода, расположенного у Каменного моста. Вначале аптекарский огород предназначался для получения сырья лекарственных растений.

В 1735 г в Москву прибыл Траугот Гербер доктор медицины, врач и ботаник, приглашенный из Лейпцигского университета « для учреждения этого огорода к умножению аптекарских плантов и собиранию особливых трав, яко нужнейших натуралиев в медицине, також для обучения молодых лекарей и аптекарей и в ботанике». В 1786 г директором аптекарского сада стал Фридрих Христиан Стефан, профессор Медико-хирургической академии. Благодаря его преобразованиям посадки растений стали располагаться по систематике Линнея, главным направлением стало обучение учащихся ботанике, т.е. медицинский огород превратился, в сущности, в ботанический сад, и по прошению Стефана был присоединен к академии. После перевода Медико-хирургической академии в Санкт-Петербург в 1805 г ботанический сад приобрел Московский университет, взамен упраздненного в центре Москвы на улице Моховой. Георг Франц Гофман ставший директором ботанического сада в том же 1805 г., нашел, что : «… хотя многие в нем (ботаническом саду) нашел аптекарские растения, но очень мало нужнейшего для ботаники». Поэтому он также как Стефан стал дальше превращать ботанический сад в научное и образовательное учреждение. В своей речи « о Ботанических врачебных садах…), произнесенной в 1807 г. Г.Ф. Гофман указал на это расширение деятельности ботанического сада Императорского Московского Университета: «Ежели кто думает, что сие обрабатывание и усовершенствование садов служит только для врачебной и экономической пользы, то его суждение несправедливо. Оно столько способствует к образованию ума, к мудрости небесной и земной,… ничто так не возбуждает дух мудрости, как частое обращение в садах».

В начале XX века, в 1908 году М.И.Голенкиным указывается, что в медицинском отделении ботанического сада Московского Университета выращивалось 169 видов однолетних и многолетних видов, кустарников и деревьев «наиболее употребительных в медицинской (и отчасти домашней) лечебной практике, выдерживающие климат Москвы». Растения располагались в систематическом порядке. Около каждого вида растения находилась этикетка с обозначением не только видового названия растения и семейства, но и главного получаемого от этого растения фармацевтического продукта. М.И.Голенкин указывал еще на одну функцию аптекарских огородов — ботанических садов: «…ясна большая гигиеническая роль Ботанического сада, расположенного в одной из самых пыльных и грязных частей Москвы…»

По именному указу Петра I в 1706 г. в Москве в Лефортово был учрежден Военный Гошпиталь, а при нем хирургическое училище, анатомический театр и Ботанический сад. Начальником госпиталя назначается известный доктор Николай Бидлоо. Ботанический сад был разбит на горе, начинающей отлого от реки Яузы. В ботаническом саду госпиталя сам император по свидетельству ряда исследователей «неоднократно сажал травы и собирал растения для своей забавы тщательно».

В должностной инструкции данной доктору Антонию де Тейльсу , назначенному 1 мая 1735 г вместо Николая Бидлоо и состоящей из 14 пунктов, один из пунктов посвящался его обязанностям по аптекарскому огороду. «В огороде смотреть ему на произведение официнальных плантов дабы иных в запасе насеино и по надлежащему собрано было, а молодые бы люди притом звание трав изобрели».

В 1931 г был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). В 40-х годах XX века институт был переведен на место бывших подмосковных плантаций аптекаря Феррейна. В 1951 г. согласно Постановления Совета Министров СССР №4181, при институте был заложен Ботанический сад лекарственных растений. В Ботаническом саду имеется фармакопейный участок, на котором выращиваются растения, применяемые в официнальной медицине, ежегодно это составляет около 200 видов. Растения расположены по фармакологическому действию: тонизирующие, успокаивающие, кровоостанавливающие, желчегонные и т.п. В 80-е годы XX века учеными Ботанического сада ВИЛАР и его зональных опытных станций были разработаны и реализованы проекты аптекарских огородов для санаториев, расположенные в разных частях СССР: Москве, Поволжье. В состав аптекарских огородов входят виды растений, применяемые в научной медицине. Они также располагаются по фармакологическому принципу. В 2000-2003 гг. согласно Распоряжению Мэра Москвы от 05.08.2000г «О мерах по технической укрепленности и усилению режима охраны Ботанического сада Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)» и Распоряжению Правительства Москвы от 07.08.2002г «О развитии сотрудничества с Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) Российской академии сельскохозяйственных наук» в Москве начали возрождаться аптекарские огороды. Они были заложены при активном участии ученых Ботанического сада ВИЛАР в ряде школ, в Измайловском парке, начаты работы в природном парке «Битцевский лес» и других местах. В этих учреждениях лекарственные растения в аптекарском огороде расположены уже по другому принципу. В школах — это в виде клумб, альпийских горок. В Измайловском парке спецлесхозе «Исторический» создали аптекарский огород округлой формы, там лекарственные растения вместе с декоративными посажены в сектора.

В настоящее время аптекарские огороды, разрабатываемые и поставляемые Ботаническим садом Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) выполняют следующие функции:

• Сохранение биоразнообразия лекарственных и ароматических растений.

• Экофитозащита и декоративное озеленение.

• Образовательно-просветительская роль.

• Источник семян, посадочного материала и образцов сырья лекарственных и ароматических растений.

Источник статьи: http://www.lekrs.ru/%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/