Как на Руси городили огород

Огородничество в России претерпело длительный и непростой путь. Во второй половине XVIII века в его развитии происходит существенный перелом: в ряде местностей огородничество превращается в торговое земледелие с высокой интенсивностью труда.

По словам первого русского учёного-агронома А.Т. Болотова, автора книги «Деревенского зеркала, или общенародной книги, сочинённой не только для того, чтобы её читать, но чтобы по ней и исполнять» (1798—1799), интенсивное развитие огородничества в это время началось не в деревнях, а в провинциальных русских городах, и стало здесь, по его выражению, «основой продовольствования жителей».

Первый результат развития огородничества — заметное расширение ассортимента выращиваемых культур с длительным вегетационным периодом; второй (как следствие первого) — появление устройств, защищающих растения от заморозков и возвратных весенних холодов.

Паровые гряды

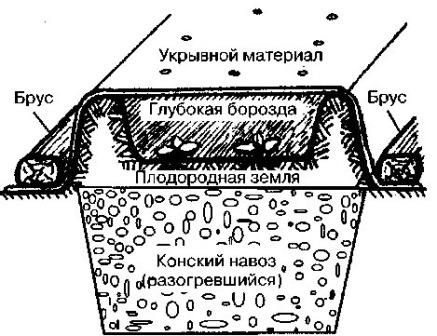

Конечно, популярнейшим огородным растением в России сразу же стали огурцы, особенно ранние. Этих индийских неженок поначалу сеяли в хорошо унавоженные паровые гряды, так называемые «садила». Сооружали их в апреле-мае. Поверх навоза укладывали слой хорошей земли, формируя гряду (сейчас такой грунт обычно готовят из смеси дерново-суглинистой земли с перегноем 1:1).

Посев начинали, когда жар сойдёт, через 10—12 дней в глубокую (12—15 см) борозду. Если после сева жар возобновлялся, то колом делали отверстия в земле и навозе, чтобы тепло быстрее выходило. На ночь гряды покрывали войлоками, толстыми соломенными матами или оконницами. Позднее оконницы превратились в переплёт из металлической решётки. Как вы понимаете, это и был первый шаг к созданию огорода в так называемом закрытом, или защищенном, грунте.

Тыквы стали выращивать в миниатюрных тыквенных «садилах». Для их изготовления рыли квадратные ямки 12×12 вершков (1 вершок — 4,5 см) и глубиной б вершков. Наполняли их конским навозом, который также должен был впоследствии разогреваться. Над землёй насыпали бугорок главным образом тоже из навоза, скорее всего перепрелого, В бугорок высевали пророщенные семена, а поверх настилали солому или рогожу, которые снимали только в дождь. При появлении ростков покрытия убирали (обычно через 5—6 дней после посева).

Главные плети после достижения ими длины 4 аршина (3 м) защипывали на концах, а на первое от защипа междоузлие насыпали землю. Засыпанная таким образом плеть укоренялась и усиливала питание всего растения. При появлении вторых плетей их также защипывали.

Посмотрите на древнее «садило»: не так ли делают паровые грядки и современные огородники?

На каждой плети оставляли не более двух крупнейших плодов, остальные срезали. В настоящее время в тех случаях, когда раздобыть конский навоз оказывается довольно затруднительно, ямки обычно заполняют соломой, сеном, скошенной травой, прутьями, а сверху укладывают перегной.

Парники

В городских помещичьих усадьбах бахчевые культуры выращивали в парниках иногда даже глубокой зимой. Для парника рыли специальный ров шири-ной 2 аршина (1 аршин — 71 см) и глубиной 1 аршин. Ров делали с выпуклым в центре дном для стока воды. По периметру рва, длина которого была произвольной, выкладывали бревенчатую, кирпичную или каменную стенку до поверхности земли.

Ров заполняли свежим конским навозом, перемешанным с соломой. Накладывали его «ровно и рыхло» слоями, плотно утаптывая каждый слой и следя, чтобы не было комьев, горок и лощин (ямок), и так слой за слоем, пока навоз не выйдет на уровень земли. Потом на кирпичную стенку монтировали ящик из брёвен или толстых досок высотой по ширине досок. Северный край ящика должен был быть на 6 дюймов (1 дюйм — 2,5 см) выше южного. Ящик снаружи укрепляли брусками, а на них ставили рамы из сухого дубового дерева без поперечин. Рамы стеклили, готовя для стекла в раме выемку.

«Окончины» (слюдяные или стекольные) монтировали как тесовую крышу, то есть, начинали с нижнего конца рамы, и каждая последующая полоска стекла накладывалась на предыдущую. «Смычки» стёкол и края рам замазывали специальной замазкой. Рамы красили масляной краской.

Затем в парник закладывали землю, слой которой для огурцов, салата и редиса был не более 6-ти вершков. Навозная подушка сильно разогревалась, поэтому несколько дней (иногда и до двух недель) ждали, пока жар сойдёт и земля станет тёплой, как парное молоко. Обычно тепло от навоза шло 2—3 месяца. В такие парники рассаду высаживали с середины марта. Остывший парник наполняли свежим навозом.

Вегетационные домики

Первые сооружения защищенного грунта — прародители современных теплиц и оранжерей — это вегетационные домики. Различают два типа стеклянных построек такого рода. Вегетационный домик (от лат. vegetatio— произрастание) — сооружение со стеклянными стенами и крышей, хорошо проветриваемое, для выращивания теплолюбивых растений в весенне-летне-осенний периоды, так как обогрев и освещение в нём исключительно естественные — потоком солнечных лучей. По утверждению историков, такие домики появились несколько сотен лет тому назад сначала в Голландии, затем в Англии и Франции. В России первый вегетационный домик был построен по инициативе К.А. Тимирязева в 1872 году на территории Петровской сельскохозяйственной академии (ныне РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева).

Теплицы

Если же оборудовать вегетационный домик искусственной системой обогрева (печным, электрическим, паровым и т. п.), то такое сооружение будет способно обеспечивать нормальное существование растений круглый год и уже называется не теплица, а оранжерея (отличается от теплицы большей высотой). Иметь и эксплуатировать такие теплицы, понятно, «под силу» только очень обеспеченным хозяевам.

Одна из первых известных теплиц в России была построена в Ясной Поляне. С улицы она выглядит приземистой, но внутри очень просторная и светлая, в ней можно разместить немало растений. Во времена Л.Н. Толстого здесь выращивали весной и летом овощи, а на зиму заносили теплолюбивые плодовые деревья в кадках. Теплица хорошо держит тепло: поверхность стёкол на деревянных рамах относительно невелика, а сильное заглубление — источник дополнительного тепла в зимнее время. Поэтому чтобы поддерживать зимой плюсовую температуру, достаточно подтапливать печку. Теплица такого устройства — одна из лучших для местностей с суровыми зимами.

Если строительство и эксплуатация теплицы и сегодня могут показаться некоторым огородникам невероятно сложной и дорогостоящей затеей, то соорудить простейшее плёночное укрытие в виде тоннеля различной формы может любой садовод-любитель. Такие укрытия служат как бы промежуточным звеном между открытым и защищенным грунтом. Обработку почвы и уход за растениями при использовании укрытий проводят до их установки или после снятия всего укрытия.

Ранней весной укрытия могут быть установлены над различными холодостойкими культурами (редисом, укропом, салатом, луком и т.д.), а позднее их можно перенести и использовать для выращивания теплолюбивых овощей (огурцов, томатов, перцев, баклажанов). Осенью под укрытиями можно доращивать цветную капусту, редис, укроп и петрушку летнего посева.

Использование передвижных укрытий даёт возможность избежать многократного выращивания на одном месте одних и тех же овощных культур (осуществлять севооборот), уменьшить опасность заболевания растений и снизить потери урожая. Однако тонкие плёночные укрытия быстро накапливают тепло в солнечные дни, но плохо держат его ночью. Плёнка в отличие от стекла пропускает инфракрасные лучи, в результате чего ночью пространство под ней быстро выхолаживается, особенно в ясную погоду. Увеличить теплозащитные свойства плёночного сооружения можно двухслойным укрытием плёнкой и лутрасилом, а сверху — любым непрозрачным материалом (газетами, бумагой, рубероидом, одеялами, мешковиной), устройством дополнительных плёночных тоннелей («теплица в теплице»).

Плёночное сооружение, если нигде не поддувает, защитит от кратковременного заморозка до — 20 °С. От заморозков — 7—8 °С поможет двойная защита из нетканого материала (лутрасила) и полиэтиленовой плёнки, но только если в теплице нет дыр и создана надёжная воздушная прослойка между лутрасилом и плёнкой. Разумеется, более эффективны биологический и технический обогревы. В первом случае используют соломистый навоз, бытовой мусор, сорняки, устраивая ранее описанные паровые гряды, во втором устанавливают в тоннель всё, что даёт тепло, — от керосинки, бочек с горячей водой, нагретых кирпичей до всевозможных нагревательных приборов, не забывая соблюдать технику безопасности.

Автор – В. В. Мурашёв,

кандидат биологических наук, ст. научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Источник статьи: http://sadovodstvo24.ru/kak-na-rusi-gorodili-ogorod/

Огород наших предков

Мне нравятся посты, где автор выкладывает фотографии своего или еще чьего-нибудь дачного участка. Всегда интересно заглянуть за забор к соседу.

А вот представьте, что заработала машина времени, и мы увидели: вначале смутно, но постепенно все ясней и ясней — огород трехсотлетней давности. !

Забор из жердей, чтоб не забрела скотина. Рябина для отпугивания ведьм на краю. Над грядкой склонилась тетка в «старомодном ветхом шушуне».

Что она там выращивает?

Во-первых, репу. В 18 веке репу величали вторым хлебом. Ею спасались в случае неурожая зерновых. Сколько народных сказок про репу дошло до нас! «Репка» и «Вершки и корешки», и поговорка «Проще пареной репы». В северо-западных областях репу выращивали как полевую культуру, в остальных — сажали на огороде.

Во-вторых, капусту. Капусту возделывали еще в неолите (так написано в серьезной статье; не представляю, как это удалось узнать — наверное, по окаменевшим семенам в какой-нибудь посудине). Первоначально сажали «серую» листовую капусту, потом в 11 веке из Средиземноморья в наши края добралась белокочанная. Но в 18 веке серую капусту ценили и обязательно сажали на огороде наравне с кочанной.

Далее, морковь . Правда, мы узнали бы ее с трудом. Морковка тогда была желтая и жесткая. В пищу шли и корнеплоды, и ботва. Привычная нам сладкая оранжевая морковка была выведена во Франции только в начале 19 века.

Для удовольствия, для ребятишек на огороде сажали горох . Вообще горох был полевой культурой — его надо было много. Горох выращивают с 6 века. «При царе Горохе» означает «очень давно»,»в незапамятные времена». Название «горох» образовано от древнего слова «гаршати» — «перетирать». Значит, еду часто готовили из гороховой муки.

Затем редька, брюква и свекла. Свекла пришла к нам в 10 веке из Византии. Ее называли «блитва» (от названия съедобной лебеды «блитон»), отсюда и пошло «ботва», «ботвинья». Свеклу сажали листовую, красную и белую. Ели вершки и корешки. Часть свеклы и брюквы растили на корм скотине.

С 17 века огородной культурой стал редис.

Чеснок и репчатый лук. В 1702 году нидерландский путешественник Корнелий де Брюйн, проезжая близ Ростова, оставил запись, что «большая часть народонаселения питается здесь чесноком и луком». Вовсю шла селекция народных сортов: Ростовский, Бессоновский, Даниловский.

С 16 века в России выращивают огурцы. Их солили и ели свежими.Особенно славился Муром, где огурцы выращивались на продажу как монокультура. Муромские огурчики до сих пор на слуху.

На пряные травы время особо не тратили: сажали анис, мяту, хрен, укроп — то, что само растет. Всякие петрушки-сельдерюшки, салаты-шпинаты появились в начале 19 века. А тогда занимались серьезными овощами.

А под забором рос. боже мой, что это? Неужели борщевик ?!

Да, только не Сосновского, а сибирский. Вот что писано о нем в «Домострое»:

«. А возле тына, вокруг всего огорода, там, где крапива растет, насеять борща, и с весны варить его для себя почаще: такого на рынке не купишь, а тут всегда есть; и с тем, кто в нужде, поделится Бога ради, а если борщ разрастется, то и продаст, обменяв на другую заправку.. .

В ту же пору до самой осени, борщ подрезая, сушить и сплетать в пучки, он всегда пригодится – и в этом году, и позднее.»

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5cc46526f027a600b4b2ac7a/ogorod-nashih-predkov-5d1ca4cad6b87700ae7c9717

Огород

Огоро́д — относительно небольшой участок земли, предназначенный преимущественно для выращивания овощей. На огороде могут также присутствовать посадки ягод и плодовых деревьев. Обычно огород огорожен забором или живой изгородью.

Содержание

Расположение

В деревне огород обычно располагается в непосредственной близости от жилого дома, такие же огороды встречаются и в районах индивидуальной застройки в городах.

Садово-огородные общества представляют собой большие участки земли, где располагается много огородов. Садово-огородные общества располагаются обычно на городских окраинах. Огороды в таких обществах обычно принадлежат жителям многоквартирных городских домов, у которых нет возможности иметь огород в непосредственной близости от своего жилья. В Германии садово-огородные общества появились в начале XIX века, а к началу XX века получили широкое распространение и в других регионах Западной Европы.

На огороде часто устраивается небольшое строение (садовый домик), предназначенное для хранения сельхозинвентаря, а также для отдыха работающих на огороде людей (например во время дождя).

Огороды в СССР и России

В 1960-х годах в СССР под огороды выделялись бесплатно участки земли от 4 до 6 соток. На огородах разрешалось строить одноэтажные домики размером не более 3×5 метров. К огородам подводилось электричество. Водоснабжение на огородах обеспечивалось подведением труб с водой или рытьём колодцев на каждом огороде. Для полива воды на огородах устанавливали электрические насосы либо другие устройства, ветряные или ручные, качающие воду.

Массовое выделение земельных участков под огороды проводилось в России в начале 1990-х годов. Под огороды выделялись участки около городов. Было разрешено строить домики и гаражи любого размера и этажности.

Постепенно растениеводческая функция огородов постепенно стала уступать рекреационной функции, огороды стали в большей степени местом отдыха горожан с детьми. На огородах стали чаще выращивать газоны, цветы, устанавливать детские игровые сооружения, строить бани и другие сооружения, не связанные с огородничеством.

Селекционеры проводят на огородах работы по выведению новых, более устойчивых и урожайных сортов растений.

См. также

Примечания

Ссылки

- Огород // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Ogorod.ws — Журнал «Сад и огород»

- Проставив сноски, внести более точные указания на источники.

- Проверить достоверность указанной в статье информации.

- Добавить информацию для других стран и регионов.

- Обновить статью, актуализировать данные.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Огород» в других словарях:

огород — Бахча, баштан, капустник. Ср … Словарь синонимов

ОГОРОД — ОГОРОД, а, муж. Участок земли гряды под овощами, обычно вблизи дома, жилья. • Бросить камешек (камушек) в чей огород (разг.) недоброжелательно намекнуть на кого что н. Огород городить (разг. неод.) затевать какое н. сложное, хлопотливое дело.… … Толковый словарь Ожегова

огород — Огород городить (разг.) затевать хлопотливое, но невыгодное, безуспешное дело. Не стоит огород городить. Нечего было и огород городить … Фразеологический словарь русского языка

ОГОРОД — ОГОРОД. Индивидуальное и коллективное огородничество помогает обеспечить население ценными продуктами питания картофелем и овощами (особенно свежими). Кроме того, работы на домашнем огороде служат своеобразным отдыхом для людей, работающих на… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

ОГОРОД — ОГОРОД, огорода, муж. Участок земли, засеянный овощами, обычно обнесенный изгородью. ❖ Огород городить см. городить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

огород — сущ., м., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? огорода, чему? огороду, (вижу) что? огород, чем? огородом, о чём? об огороде; мн. что? огороды, (нет) чего? огородов, чему? огородам, (вижу) что? огороды, чем? огородами, о чём? об огородах 1 … Толковый словарь Дмитриева

ОГОРОД — Видеть себя во сне в своем огороде – испытаете счастливые часы свидания с любимым человеком. Залезть в чужой огород – наяву исполните свое намерение вопреки единогласному мнению о его бесполезности. Работать в огороде – добьетесь уважения … Сонник Мельникова

огород — а; м. см. тж. огородец, огородик, огородный 1) Участок земли, обычно вблизи дома, для выращивания овощей. Вскопать огоро/д. Посадить в огороде овощи и зелень. Прополоть сорняки в огороде … Словарь многих выражений

ОГОРОД — Городить огород. Прост. 1. Затевать какое л. хлопотное и безуспешное дело. БМС 1998, 418; БТС, 221; ЗС 1996, 101; ФСРЯ, 294. 2. Неодобр. Говорить вздор, ерунду. ЗС 1996, 333; Глухов 1988, 26; ФСС, 47; СПП 2001, 58. Хоть огород подопри, хоть в… … Большой словарь русских поговорок

огород — варианты см. садоогород; Удмуртия, Башкирия, Екатеринбург и др. участок в садово огородном товариществе, дача Продаю огород! Двухэтажный дом с мансардой,баня,каркас теплицы,сад,посадки,плодородная земля 5 соток. (Объявление в Ижевске) Да есть там … Языки русских городов

Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/337893