6. Класс товарности

Деревья, составляющие древостои, различаются по качеству (одни деревья здоровы, другие повреждены различными заболеваниями — грибами, вредителями и т. п.), вследствие чего и выход товарной продукции из отдельных древостоев также неодинаков. В лесоустройстве при массовой таксации леса для качественной оценки древесных запасов на корню применяют классы товарности, которые определяют по проценту выхода деловой древесины от общего запаса, принимаемого за 100%. Однако при визуальной таксации процент выхода деловой древесины от общего запаса установить довольно трудно, поэтому для определения класса товарности в качестве ориентира чаще используют соотношение между числом деловых и дровяных стволов в насаждении. Навык в определении такого соотношения приобретается тренировкой глазомера путем подсчета числа стволов обеих категорий на отдельных куртинах или пробных площадях.

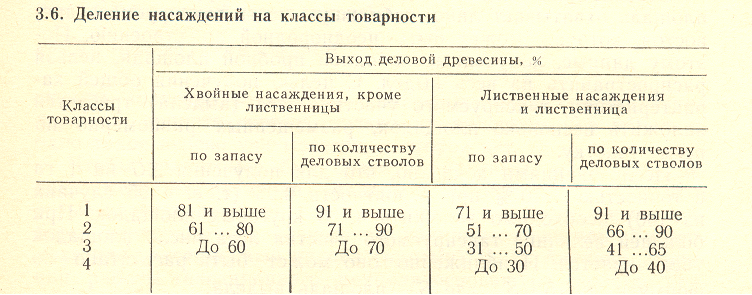

В отечественной практике принято четыре класса товарности. Согласно лесоустроительной инструкции класс товарности определяется в приспевающих, спелых и перестойных древостоях для каждого элемента леса отдельно. В качестве нормативной придержки для отнесения древостоев к тому или иному классу товарности руководствуются данными табл. 6.

Класс товарности является одним из основных параметров товарных таблиц, данные которых должны быть строго увязаны с приведенными выше нормативами. Исключение здесь составляют товарные таблицы Н. П. Анучина, в которых для классификации древостоев по классам товарности приняты несколько иные (более завышенные) придержки.

Все таксационные показатели, полученные в полевых условиях заносятся в карточку таксации, макет которой представлен ниже.

Источник

26) Класс товарности древостоя.

Класс товарности древостоя. Величина запаса древесины в древостое элемента (поколения) леса не характеризует его качество. Оно может быть определено лишь общим выходом из него всех промышленных сортиментов.

В настоящее время для этих целей применяются классы товарности. Товарность определяется в приспевающих, спелых и перестойных насаждениях, а также в средневозрастных, назначенных в рубку. Классы товарности устанавливаются в зависимости от процента выхода деловой древесины в общем запасе древостоя. При глазомерной таксации класс товарности определяется по проценту деловых стволов древостоя

Абсолютная полнота – это сумма площадей сечения древостоев всех элементов (поколений) леса, входящих в данный ярус насаждения: Gяр = ΣGi .Связь ее с густотой древостоя выражается формулой.

Класс бонитета насаждения. Леса нашей страны произрастают в различных климатических и почвенно-грунтовых условиях. Они разнообразны не только по древесным породам, но и по производительности. Это обстоятельство вызвало необходимость разграничения качества условий местопроизрастания леса на небольшое количество групп, получивших название классов бонитета насаждения. Класс бонитета характеризует качество условий местопроизрастания

леса, степень пригодности почвенно-грунтовых условий для произрастания насаждений данной породы. В то же время для древостоя насаждения класс бонитета служит количественным показателем потенциальной производительности леса, быстроты накопления древесины. Классы бонитета обозначаются римскими цифрами. Приняты 7 основных классов: Iа, I. V, Vа. Высший класс характеризует наилучшие условия роста для древостоев данной породы, а низший — наиболее плохие. Насаждения Vа и ниже классов бонитета при организации хозяйства относятся к особой категории покрытых лесом земель. Одни и те же почвенно-грунтовые условия для разных пород могут характеризоваться разными классами бонитета. Это обстоятельство учитывается при выборе целевых пород в хозяйствах.

28)Закономерности строения леса древостоев.

В распределении числа деревьев, объем, площади сечения, запасов по ступеням толщины. 2) взаимосвязи между отдельными таксационными показателями. Основным таксационным показателем является ряд распределения деревьев по ступеням толщины. Он показывает степень участия каждой ступени толщины в образовании древостоя и все другие таксационные показатели зависят от ряда распределения деревьев. В нормальных насаждениях, состоящих из 1 элемента леса, распределение деревьев по ступеням толщины характеризуется симметричной одновершинной кривой, которая называется кривой нормального распределения. Исследованием строений насаждений занимались многие ученые. Австрийский лесовод Шифель установил, что в чистых простых по форме древостоях определенному рангу дерева (положению в % ряду) соответствует определенное редукционное число. Редукционное число — отношение абсолютных значений таксационных показателей к их средним значениям. Rч=Т/Тср.

Ранг дерева отражает место дерева в ряду распределения и устанавливается в % как накопленная их сумма. Среднее по диаметру дерево находится на 58 месте по % числа стволов, начиная с самой тонкой ступени толщины. Эта закономерность используется в практике для определения среднего диаметра древостоя по перечетной ведомости. Необходимо суммировать % числа деревьев от тонких ступеней толщины к толстым, пока не наберется 58%.

Из отечественных ученых наибольший вклад в изучение закономерностей строения насаждений внесли профессоры Третьяков и Тюрин. Тюрин предложил перейти от абсолютных ступеней толщины в см к относительным, которые выражаются в десятых долях от среднего диаметра, это редукционное число по диаметру. Тюрин назвал их естественными ступенями толщины. Если последовательно суммировать число деревьев по естественным ступеням толщины и по полученным данным построить график, то мы получим кривую, которая называется огива. Тюрин изучил изменение по естественным ступеням толщины не только диаметра, но и других показателей: h, V, G. он установил, что % распределение числа деревьев по естественным ступеням толщины не зависит от древесной породы, класса бонитета, полноты, и лишь в некоторой степени зависит от возраста и проведенных рубок ухода. Это дает возможность сравнивать значение показателей в разных древостоях, независимо от древесной породы, бонитета и устанавливать зависимость между таксационными показателями. По данным Тюрина можно сделать следующие выводы: 1) если диаметр средний принять за 1, то редукционное число самых тонких его деревьев =0,5*dср, а самых толстых=1,7*dср. 2) дерево среднее по диаметру в древостое является средним и по другим таксационным показателям. Эта закономерность используется для определения средних таксационных показателей по способу среднего модельного дерева. 3) редукционные числа, ряды распределения, огивы по площади сечения и объему близки между собой. Это показывает, что между ними имеется прямолинейная зависимость, она характеризуется коэффициентом корреляции 0,98. 4) между диаметром и высотой по естественным ступеням толщины наблюдается следующая зависимость: если высоту среднюю принять за 1, то пределы высот будут изменяться от 0,8 до 1,15. 5) относительный сбег и полнодревесность стволов, которые характеризуются коэффициентами формами и видовыми числами уменьшаются от низших ступеней толщины к высшим.

Изменение видовых чисел по естественным ступеням толщины выражается линейным уравнением. 6) если последовательно суммировать число стволов по естественным ступеням толщины, начиная с самой тонкой и по полученным данным построить график, то мы получим кривую, которая называется огивой. Такие огивы могут быть построены и по запасам и по сумма площадей сечений. Располагая такими графиками, можно получить зависимость между диаметром деревьев и их местом (рангом) по числу стволов в сумме площадей сечений и запаса. Тюрин, используя эти закономерности, составил специальную таблицу распределения числа деревьев для насаждений с разным средним диаметром. Аналогичные таблицы распределения составлены Тюриным по суммам площадей сечений и запасам. По ним, не имея данных перечета, а зная лишь средний диаметр, можно распределить общее число деревьев, общий запас, общую сумму площадей сечений по ступеням толщины. Эти таблицы служат основой для составления товарных таблиц, в которых приводится распределение запаса по сортиментам. Полученные закономерности в строении насаждений явились основой для разработки различных методов учета леса.

Источник

Класс товарности древостоя

Под названием «класс товарности древостоя» подразумевают шкалу оценивания запаса сырья (древесины) при таксации. Определение товарности дает возможность соответствующей службе узнать производственную и хозяйственную ценность материала (путем подсчета средних показателей на территории).

Товарность считается одним из основополагающих таксационных показателей в ходе работы. Измеряется она по процентному соотношению делового (эксплуатационно го) материала и суммарного числа всего сырья. То есть, данным показателем служит величина хорошего или пригодного к использованию материала в соотношении с общим полученным составом. Высокий индикатор обозначает пригодность древесины для использования на производстве и возможность получения высококачественн ой товарной продукции.

Таксационные сводки выдела лесничества считаются верными только в том случае, если заявленная товарность в точности соответствует реальной. Ошибки в подсчетах или же минимальные отклонения от заявленного вменяются как недопустимые. Для сортировки по товарным таблицам также используется данный показатель, наряду со средним диаметром и общим количеством насаждений.

Товарность распределяется отдельно по хвойным и лиственным деревьям. В первом случае существует 3 допустимых класса, во втором – 4. Приблизительный процент товарности эксплуатационног о сырья в соотношении с общим количеством в 1 классе хвойных деревьев составляет 85%, в 1 классе лиственных – 75%. Показатели второго класса: хвойные 70%, лиственные 60%. Третий класс: хвойные 50%, лиственные 40%. Четвертый класс применим только к лиственным насаждениям и составляет всего 20% деловых деревьев от общего числа.

Контроль над правильностью указанных характеристик проводится на месте существующего выдела. В том случае, если в процессе анализа выявляют отклонение от нормы, ошибку или неправильно заявленные характеристики – материал не подлежит использованию. Применение на производстве материала низкого качества может привести к значительным потерям со стороны фабрики или завода.

Правильное проведение как таксации в целом, так и определение товарности в частности является крайне значимым в процессе хозяйственных работ. Важность составляет возможность минимизации некачественного производства вследствие несоответствия сырья необходимым требованиям. Оценка товарности уменьшает возможные риски потери партии материала, а соответственно – предотвращает возможные затраты на перезапуск производственной серии.

Таким образом, класс товарности является определяющим фактором при необходимости поставки материала в цех. Значительная экономия, сокращение убытков, связанных с большим количеством бракованных элементов – все это является несомненными преимуществами использования товарной классификационно й системы.

Источник