Лес один – карты разные

Но − обо всем по порядку. Идея создать новую карту «Леса России» возникла не сразу. Сначала в недрах Института космических исследований РАН появилась карта растительного покрова всей Северной Евразии: Космос, равно как и охрана окружающей среды, не знают административных границ. Составлялась карта по спутниковым данным (SPOT Vegetation) − данным дистанционного зондирования Земли. На основе этих данных ведутся, в частности, мониторинги − лесных пожаров, вырубок леса, отслеживается влияние хозяйственной деятельности человека на растительность, например, промышленные выбросы и т.д. Карта, полученная на основе космических снимков высокого разрешения, «запечатлела» не только леса, но и другие экосистемы: болота, тундру, степи, травяную, кустарниковую растительность и т.п.

Несмотря на то, что система космического мониторинга имеет ряд недостатков, как рассказывает заведующий лабораторией мониторинга бореальных экосистем Института космических исследований РАН Сергей Барталев, она дает возможность выявить очень многие детали. В частности, эта система позволяет определить 7 категорий лесов, классифицированных по фенологическим признакам: вечнозеленые, листопадные, лиственные и другие. Так же классифицировались различные категории хвойных лесов: лиственничные, темнохвойные, смешанные и т.д. − их отобразили на карте разными цветами. Благодаря ГИС-анализу леса удалось также разделить на редкостойные и сомкнутые.

Чтобы оценить достоверность карты, полученной на основе информации со спутника, специалистам понадобилось сверить космические данные с наземными. Валидацией занимался Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН под руководством академика А. С. Исаева, ранее курировавшего работу по созданию карты «Леса СССР» (1990 г.). По словам замдиректора ИКИ РАН, д.т.н. Е. А. Лупяна, сверка космических и наземных данных по лесам показала довольно высокий результат − всего 10% ошибки.

Сводить все материалы воедино − в новую карту «Леса России», решил уже Гринпис России после того, как его внимание привлек широкий пояс лиственных лесов на космической карте. Зеленые интерпретировали эту информацию так: за последние десятилетия лесной покров России претерпел существенные изменения. На гарях и территориях интенсивных рубок значительная часть хвойных лесов путем естественного лесовозобновления заместилась лиственными. Лиственные леса появились даже там, где их раньше не было: на заброшенных сельхозугодиях. Не удивительно, что, услышав интерпретацию новой карты из уст скандально известных экологов, журналисты уцепились за «сенсацию»: дескать, лесное богатство России, оказывается, миф…

Однако проанализировав карту, сравнив ее с последними данными лесоустройства и государственного учета лесного фонда, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства М. Д. Гиряев дал этой работе резко отрицательную оценку. Вычертив каждый отдельный субъект федерации, раскрасив его по лесхозам, в агентстве получили картину, совершенно не совпадающую с той, что презентовал Гринпис.

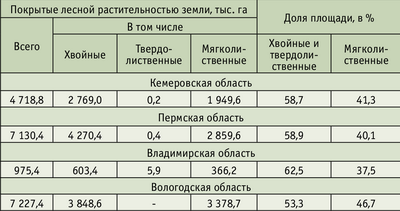

В 15 субъектах Федерации, а именно: в Республике Алтай, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Пензенской, Пермской области и Коми-Пермяцком АО, Псковской, Тамбовской, Тверской областях, Республиках Удмуртии и Хакасии на карте «Леса России» показано преобладание мелколиственных лесов. В то время как данные государственного учета лесного фонда свидетельствуют: покрытые лесной растительностью земли в этих субъектах Федерации составляют 45,9 млн га, из них хвойных и твердолиственных пород − 27,02 млн га или 59%.

С таким же «успехом» можно «пройтись» по отдельным регионам. Так, Кемеровская область − уникальный регион с преобладанием пихтовых лесов − на карте практически полностью закрашен синим и серым цветом. Мягколиственные насаждения в Кемеровской области занимают только 41,3%, хвойные и твердолиственные, соответственно, − 58,7%. Причем на тех территориях, где лес будто бы вообще не растет, доля хвойных насаждений колеблется от 30 до 50%. Точно так же практически полностью закрашены синим Пермская и Вологодская области, при том, что по официальным данным доля хвойных и твердолиственных насаждений в первой составляет почти 60%, а во второй − 53,3%. Ну и так далее…

Синий цвет на карте, согласно описанию, − это «мелколиственные и смешанные леса, леса с преобладанием березы, осины, серой ольхи, часто с примесью хвойных деревьев или с отдельными участками хвойных лесов. Практически все − производные леса, сформировавшиеся на месте коренных лесов в результате рубок, расчисток, лесных пожаров». Серый фон − «территории, пригодные для произрастания леса по современным климатическим и почвенным условиям, занятые сельскохозяйственными землями и нелесными экосистемами». Между тем официальная статистика утверждает, что на землях, отмеченных серым фоном, произрастает 27 млн га лесов, на них расположены сотни лесхозов.

Эта карта изначально предназначалась для учебных целей. Институт космических исследований намеревался использовать ее для системы мониторинга лесных пожаров.

Почему же обнаружились такие расхождения между данными учета лесного фонда и теми данными, которые получили в институтах Российской академии наук? На этот вопрос ответили специалисты лесного хозяйства. Суть ответа в том, что не только в России, но и во всем мире преобладающие породы определяют не по сомкнутости древесного полога, как это сделали разработчики новой карты, а по площади сечения стволов деревьев. Все хорошо представляют себе осину, у которой большая крона, а рядом елку, крону которой не видно, тем более на космическом снимке. Не говоря уже о том, что мягколиственные породы в первые годы растут лучше, а, значит, и диаметр кроны у них будет больше.

По теории лесоустройства (а лесоустроительная система существует в России более 150 лет) преобладающей считается ценная порода уже тогда, когда она составляет 4 единицы по площади сечения ствола в формуле состава пород таксационного выдела, то есть 40% от всех древесных пород на конкретном участке. И на карту наносится только эта преобладающая порода.

«Поэтому карта так называемых „преобладающих групп древесных пород и сомкнутости древесного полога“ абсолютно не отвечает сегодняшнему состоянию лесного фонда РФ, не соответствует ни данным лесоустройства, ни последним данным государственного учета лесного фонда. Да, динамика лесного фонда, особенно в зоне интенсивных лесозаготовок, в некоторых субъектах федерации имеет отрицательную тенденцию, потому что на смену хвойных лесов пришли лиственные, но не в таком объеме, как показано на этой карте. Данная карта противоречит методологии учетных лесоустроительных работ, дискредитирует всю систему ведения лесного хозяйства», − прокомментировал М. Д. Гиряев.

С. А. Барталев ответил на это замечание так: «На этапе разработки данная карта не планировалась как материал, который может быть использован в качестве оценки лесных ресурсов РФ, она не создавалась на основе лесоустроительных критериев и отражает состояние древесного полога. Мы признаем, что сопоставлять лесные запасы и данные наблюдения древесного полога нельзя, это сравнение совершенно разных вещей. Но, опираясь на нашу карту в решении экологических задач, можно понаблюдать, что в ряде регионов интенсивного лесопользования действительно произошла замена хвойных пород лиственными. Чтобы вести лесное хозяйство наиболее эффективно, на наш взгляд, нужно обращать внимание на динамику изменений лесного покрова».

В план на 2005 г. Федеральное агентство лесного хозяйства уже внесло разработку своей карты лесов РФ. Сначала будут получены картографические изображения по каждому лесхозу на основе материалов лесоустройства, в том числе геоинформационных систем, потом всю информацию сведут по субъектам Федерации и в целом по России.

Институт космических исследований РАН выразил желание принять участие в создании карты российских лесов, предлагая в качестве исходного материала более детальную и достоверную цифровую карту, составленную на основе спутниковых данных.

Источник

Карты лесное хозяйство России

Лесосека — отведённый под вырубку или вырубленный участок леса. Возможный размер ежегодного пользования древостоем (в порядке рубок главного пользования) определяет расчётная лесосека, которая служит основой для планирования лесосечного фонда и рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить неистощительность пользования лесными ресурсами, получение максимального количества спелой древесины за оборот рубки и относительную стабильность объёма рубок в течение длительного срока (не менее 20–30 лет). Ежегодная расчётная государственная лесосека в России составляет в последние годы примерно 500–520 млн м3, или около 10 % запаса спелых лесов; фактически вырубается 20–25 %.

Лесовосстановление — проведение мероприятий по восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом площадях. Лесовосстановление является основным показателем, характеризующим рациональность лесопользования; включает посадку и посев леса, а также содействие его естественному возобновлению. К содействию естественному возобновлению леса относятся следующие мероприятия: расчистка вырубки от порубочных остатков и захламленности, оставление обсеменителей, сохранение подроста и молодняка наиболее ценных древесных пород, рыхление почвы и др.

Лесовосстановление на вырубках и других не покрытых лесом площадях обеспечивает, как правило, непрерывное восполнение запасов древесины, изымаемых при рубках главного пользования, выращивание высокопродуктивных лесонасаждений ценных пород, а также сохранение защитных, рекреационных и др. полезных свойств леса. При этом ориентируются на естественные силы природы, поскольку лес, восстановленный естественным путём, отличается устойчивостью в неблагоприятных ситуациях и значительно большим биоразнообразием, уступая часто по ценности в хозяйственном отношении.

Источник

Карта лесов российской федерации

- Географическое положение

- Рельеф

- Климат

- Океаны и моря

- Поверхностные воды

- Природные зоны

- Охрана природы

Природа России:

Тематические карты

- Карта электроэнергетических ресурсов России и сопредельных государств

- Карта предприятий угольной и железнорудной добычи России и сопредельных государств

- Карта путей транспортировки нефти и нефтепродуктов. Россия и сопредельные государства

- Карта ресурсного потенциала пресных подземных вод России

- Эколого-географическая карта

- Карта экономических районов и промышленных центров

- Геодинамическая карта

- Карта геохимии недр

- Геологическая карта

- Ландшафтно-геохимическая карта

- Ландшафтная карта

- Карта лесов

- Карта лесистости

- Карта морфоскульптур

- Карта народов

- Карта новейшей тектоники

- Карта ООПТ

- Карта охраны природы и рационального природопользования

- Карта плотности населения

- Почвенно-геохимического карта

- Почвенная карта

- Карта четвертичных отложений

- Карта растительности

- Карта религий

- Карта тектоники

- Карта топливно-энергетических ресурсов

- Карта угольных бассейнов

- Карта земельных угодий

- Респ. Адыгея

- Респ. Башкортостан

- Респ. Бурятия

- Респ. Алтай

- Респ. Дагестан

- Респ. Ингушетия

- Респ. Кабардино-Балкария

- Респ. Калмыкия

- Респ. Карачаево-Черкесия

- Респ. Карелия

- Респ. Коми

- Респ. Крым

- Респ. Марий Эл

- Респ. Мордовия

- Респ. Саха (Якутия)

- Респ. Северная Осетия

- Респ. Татарстан

- Респ. Тыва

- Удмуртская Респ.

- Респ. Хакасия

- Чеченская Респ.

- Чувашская Респ.

- Алтайский край

- Краснодарский край

- Красноярский край

- Приморский край

- Ставропольский край

- Хабаровский край

- Амурская обл.

- Архангельская обл.

- Астраханская обл.

- Белгородская обл.

- Брянская обл.

- Владимирская обл.

- Волгоградская обл.

- Вологодская обл.

- Воронежская обл.

- Ивановская обл.

- Иркутская обл.

- Калининградская обл.

- Калужская обл.

- Камчатский край

- Кемеровская обл.

- Кировская обл.

- Костромская обл.

- Курганская обл.

- Курская обл.

- Ленинградская обл.

- Липецкая обл.

- Магаданская обл.

- Московская обл.

- Мурманская обл.

- Нижегородская обл.

- Новгородская обл.

- Новосибирская обл.

- Омская обл.

- Оренбургская обл.

- Орловская обл.

- Пензенская обл.

- Пермский край

- Псковская обл.

- Ростовская обл.

- Рязанская обл.

- Самарская обл.

- Саратовская обл.

- Сахалинская обл.

- Свердловская обл.

- Смоленская обл.

- Тамбовская обл.

- Тверская обл.

- Томская обл.

- Тульская обл.

- Тюменская обл.

- Ульяновская обл.

- Челябинская обл.

- Забайкальский край

- Ярославская обл.

- г. Москва

- г. Санкт-Петербург

- Еврейская авт. обл.

- Ненецкий а.о.

- Ханты-Мансийский а.о.

- Чукотский а.о.

- Ямало-Ненецкий а.о.

© 2023. Портал ‘ГЕО-РОССИЯ’ — виртуальная картографическая энциклопедия. Российская Федерация, Москва.

Вид из космоса | Достопримечательности | Фотогалерея | Россия в картах | Тематические карты | Старинные карты

Федеральные округа | Регионы России | Социально-экономические показатели | Природа России | Краеведение и туризм | Экология

Источник