- Кто роет ходы на участке и как от них избавиться

- Народные способы борьбы

- Как найти гнездо

- Химические способы борьбы

- Механические способы борьбы

- Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

- Норки в земле в саду. кто это роет?

- Норки в земле в саду. кто это роет?

- Кто копает траншеи на грядках?

- Итак, кто может сотворить подобное безобразие на участке? Вот список «подозреваемых»:

- Кучи на огороде, и кто ворует урожай из под земли

- Виды, фото кротов

- Крот обыкновенный

- Образ жизни кротов

- Закоренелые одиночки

- Что едят кроты?

- Кротовины

- Враги в природе

- Кроты: польза и вред

- Кротовые

- Слепышовые

- Распространение

- Естественные враги

- Взаимоотношения с человеком

- Образ жизни

Кто роет ходы на участке и как от них избавиться

Вырастить и собрать хороший урожай с собственного участка очень сложно. Это кропотливая работа которая требует значительных усилий. Возможны не благоприятные условия – высокая температура воздуха, обильные и частые дожди. Но помимо них опасными для культур становятся мелкие грызуны.

Один из таких обитателей – землеройка. Она приносит пользу полям, а вот на приусадебном участке способна уничтожить большую часть растений. Землеройка роет множество ходов под землей и повреждает при этом корни растений и их корнеплоды. По этой причине огородники стремятся избавиться от нее, чтобы спасти урожай. Землеройка питается вредоносными гусеницами, жуками, личинками и прочими вредителями. У нее вытянутый нос, им она находит себе пищу. Помимо насекомых она любит лакомиться морковью, свеклой и другими корнеплодами, выгрызая в нем дыры. В результате растение увядает.

Землеройка портит внешний вид газона и цветочных клумб. Срок жизни землеройки до 2 лет, за это время самка приводит большое количество потомства – за раз до 14 шт., поэтому если на участке появился грызун нужно как можно скорее от него избавляться.

Народные способы борьбы

У грызунов очень развито обоняние и осязание, дополнительно у землеройки хорошо функционирует эхолокация. Поэтому один из самых известных и эффективных способов борьбы – разбросать по участку куски сельди. Она начнет пропадать и издавать неприятный запах, который отпугнет землеройку, но в то же время доставит массу неудобств хозяевам участка и их соседям.

Существуют и другие народные способы борьбы с землеройкой:

- Глубокая перекопка огорода. Для этого весь участок перекапывают лопатой на глубину примерно 70 см. Сделать это будет не просто, он скорее подходит для небольших участков;

- Засыпать в нору яичную скорлупу;

- Рассадить по участку бобовые, бархатцы или молочай. Известно, что землеройка не любит эти растения и может вскоре покинуть участок из-за неблагоприятных условий.

Иногда в борьбе с вредителем помогают домашние животные – коты. Они охотятся на вредителя ради забавы и тем самым помогают своим хозяевам, но далеко не каждый кот будет этим заниматься.

Как найти гнездо

Землеройка предпочитает влажную почву. Живут они самостоятельно по одной особи. Каждая роет себе индивидуальный проход для перемещения, и занимают пустующие норы других животных. Иногда они обитают в пустотах пня, в стволах деревьев, иногда в жилищах человека.

Гнезда они обкладывают сухой травой. У каждой особи свой участок обитания, примерно 10м 2 . Этого вполне достаточно для пропитания.

Химические способы борьбы

Использовать химические вещества нужно в последнюю очередь, когда другие оказались напрасными. Наиболее удачным окажется использование:

- Специальной отравы для мышей и наполнить ею каждую норку или насыпать перед входом в нее. Важно в это время убрать подальше от места использования химикатов детей и домашних животных или же выбрать другой способ борьбы;

- Газовые бомбы. Они подходят только в самом начале заселения землеройки, так как со временем у нее появляется все больше тоннелей, и она может спрятаться в противоположный участок;

- Солярка и бензин. Их заливают в нору, но помогает этот способ исключительно в самом начале появления землеройки.

Все эти способы подходят для борьбы с землеройкой, но использовать их нужно подальше от плодовых деревьев, овощей, фруктов и ягод и лучше отдать предпочтение отпугивателям, которые отвадят животных от участка, не принеся им вред.

Механические способы борьбы

Отлично справляются с поставленной задачей капканы и ловушки. В них помещают специально купленные приманки для мышей. Можно использовать жестяные вертушки, расставленные по периметру участка. Издаваемый ими шум вызовет дискомфорт у землеройки, и она будет вынуждена покинуть участок.

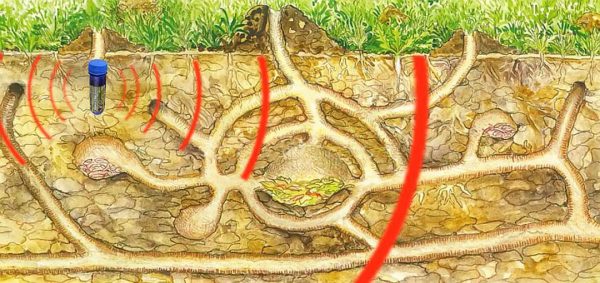

Электрический отпугиватель справится с поставленной задачей в кротчайшие сроки. Радиус его действия около 20 м. Издаваемый им звук не уловим людьми и домашними животными, а вот мыши, кроты, ужи и прочие вредители моментально исчезнут с участка.

Способов борьбы с землеройкой много, главное выбрать наиболее подходящий и при этом не навредить себе, окружающим и собственному урожаю.

Источник статьи: http://akaoray.ru/kto-roet-xody-na-uchastke-i-kak-ot-nix-izbavitsya/

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Норки в земле в саду. кто это роет?

Статус: Не в сети

Норки в земле в саду. кто это роет?

Сообщение от Калхознег » 12.04.2011, 09:25

рядом с норкой 5 рублей

глубиной 5-10 см не глубже, изрыт весь сад, луковичные вроде не трогает. Такое ощущение что ищет какие то семена или корешки. На мышь не похоже, кошка во дворе есть, мышей ловит.

кто это безобразит?

Сообщения: 17912 Зарегистрирован: 20.03.2006, 13:31 Откуда: Юго-восток МО Благодарил (а): 115 раз Поблагодарили: 1130 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Просто кваша » 12.04.2011, 15:54

Сообщения: 16102 Зарегистрирован: 30.04.2009, 19:43 Откуда: Москва Благодарил (а): 8050 раз Поблагодарили: 11824 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от Анина » 12.04.2011, 18:37

Источник статьи: http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=5349&start=30

Кто копает траншеи на грядках?

Выращивая растения на огороде, вы ни один раз столкнетесь с вредителями, борьбу с которыми следует проводить своевременно, если вы нацелены получить хороший урожай. Для того, чтобы правильно выбрать метод борьбы и препарат, необходимо знать своего врага «в лицо». Большую опасность могут представлять крупные вредители огорода, о которых вы узнаете далее.

Многие дачники, после посещения своего участка весной, остаются в недоумении: почва после схода снега покрыта норами, бесчисленными дорожками и длинными ходами. В зависимости от плотности грунта эти ходы могут быть как небольшими, так и глубиной 30 см и более. Многочисленные следы, как правило, могут присутствовать рядом с цветниками. И, если проверить состояние луковиц цветов, можно увидеть, что они повреждены или полностью уничтожены.

Итак, кто может сотворить подобное безобразие на участке? Вот список «подозреваемых»:

Это млекопитающее животное может стать серьезной проблемой и угрозой для ваших огородных посадок. Кроты роют подземные ходы в поисках пищи – дождевых червей, оставляя в почве земляные сопки, которые оголяют корни растений, вызывая их гибель. Особенностью этих существ является проживание семьями. И, там, где один крот, в скором времени будет еще несколько. Для того, чтобы защитить газон, посадки и территорию дома имеется множество методов борьбы с этими вредителями. Однако, следует выбирать гуманные методы, например, ультразвуковые отпугиватели. Можно вести борьбу с ними при помощи дурно пахнущих веществ.

Этот небольшой грызун может причинить большой вред урожаю, испортить зимующие луковицы и быть переносчиком опасных заболеваний. Мыши предпочитают укрыться на зиму в укромных уголках на участке. Для этого они копают норы в длину до 4 метров. Определить наличие на своем участке мышей полевок достаточно просто. В первую очередь мыши уничтожают запасы в домике и сарае, в помещении будет чувствоваться специфический запах. Грызуны приносят ущерб молодым побегам, сгрызая их и копают норы, повреждая корни растений. В связи с тем, что мыши очень плодовиты, борьбу следует проводить сразу же, как только вы обнаружили первые признаки присутствия вредителя. Яды, аэрозоли приманки, отпугиватели – все это избавит вас от непрошенных гостей. Особое внимание уделите уборке помещений и сараев, следите за своей безопасностью и проводите уборку в плотных перчатках и в угольном респираторе.

3. Водяная крыса.

Это млекопитающее из семейства хомяковых не редкий гость на дачных участках, особенно, если ваш участок рядом с водоемом. Водяная крыса похожа на обычную, только ее тело крупнее. В поисках пропитания эти грызуны приходят на огороды и уничтожают посадки с корнеплодами. Повреждают кору на плодовых деревьях, поедают корни кустарников и портят урожаи овощей. Водяные крысы являются переносчиками лихорадки, энцефалита, лептоспироза. По оставленным ходам, многие путают крысу с кротом. Однако, кроты оставляют холмы, а водяные крысы – дыры в почве.

4. Жук целинник (стригун, кравчик, головач). Это вредитель сельскохозяйственных культур, цветников, ягодных культур и виноградников. Это насекомое довольно крупное – до 3 см в длину. Отличительной особенностью является приплюснутая голова и массивные челюсти. Жуки роют норы глубиной до метра и обитают в них. Норы дополняются сетью подземных ходов. Если не проводить борьбу с этим насекомым своевременно, уже через несколько лет численность его возрастет настолько, что на участке будет невозможно выращивать овощи и другие культуры. Методы борьбы: обработка нор инсектицидами, в утренние или в поздние часы следует залить норы крутым кипятком, спринцевать в норы мыльный раствор или устанавливать ловушки с обработанной химическим веществом зеленью. По отзывам многих дачником эффективным методом борьбы с жуком целинником является нерафинированное подсолнечное масло, залитое в норы.

Один из самых злостных вредителей огорода. Это прожорливое насекомое появляется как на заброшенных территориях, так и на ухоженных участках. Особенно привлекательными для медведки являются участки, почва на которых рыхлая и удобренная. Большую часть жизни медведка проводит под землей, портит как корни растений, так и надземные части. Размножается вредитель быстро, что затрудняет борьбу с ним. Меры борьбы должны быть комплексными, использовать следует как химические вещества, так и народные методы. Эффективно использовать ловушки с навозом, пивом, эффективен ультразвук. Важно соблюдать правила агротехники и профилактические методы борьбы с вредителем.

Появление ходов, траншей и нор в почве на дачном участке – это сигнал о наличии вредителей. Важно определить вид вредителя, и своевременно провести методы борьбы с ним. Следует своевременно убирать растительные остатки с участка осенью, проводить глубокую вспашку почвы и использовать химические средства для профилактических обработок участка.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/gardenzoo/kto-kopaet-transhei-na-griadkah-5cd567665a6e0400b34f39eb

Кучи на огороде, и кто ворует урожай из под земли

Кроты (Talpidae) – семейство насекомоядных млекопитающих мелких и средних размеров. Многим людям, особенно тем, кто имеет садовые участки, приходилось наблюдать следы деятельности кротов – кучи земли (кротовины), однако самих зверьков видели, пожалуй, немногие.

Виды, фото кротов

Семейство Кротовые (Talpidae) состоит из 42 видов в 17 родах трех подсемейств. Родственники кротов – выхухоли (подсемейство Desmaninae), ведущие полуводных образ жизни.

На сегодняшний день в подсемействе Кроты (Talpinae) насчитывается 40 видов в 15 родах.

Кроты распространены в Европе, Северной Америке и в Азии. Совсем не встречаются в Африке.

В России обитает несколько видов: 4 вида из рода обыкновенных кротов (Talpa) и 2 – из рода могер (Mogera).

Крот сибирский (T. altaica) встречается от реки Иртыш до Забайкалья.

На территории Северного Кавказа обитают кроты кавказский (T. caucasica) и малый (T. levantis).

На Дальнем Востоке живут два вида восточных кротов – могеры уссурийская (Mogera robusta) и японская (M. wogura).

Но наиболее известен и широко распространен обыкновенный (европейский) крот (Talpa europaea), ареал которого охватывает лесную и лесостепную зоны РФ и частично Западную Сибирь.

В биологии разных видов кротов много общего – все они подземные обитатели, устраивающие протяженные галереи, служащие для перемещения и сбора пищи, гнездовые камеры и хранилища запасов. В отличие от грызунов, использующих для рытья земли зубы, все кроты роют землю передними лапами и более чувствительны к твердости грунта, ограничивающей их распространение и глубину залегания галерей. Передние конечности зверьков как нельзя лучше приспособлены для рытья. Кисти очень широкие, почти круглые с пятью большими мощными когтями. Повернутые в вертикальной плоскости ладонью наружу, они напоминают пару весел. Наименее сильные лапы у восточных кротов, которые живут лишь в рыхлых слоях почвы и в подстилке, и не делают кротовин.

Мех кротов короткий, одинаковый по длине и не мешает животным передвигаться в подземных ходах в любом направлении. Только у китайских землеройковых видов ость у меха жесткая, поэтому они не могут двигаться задом наперед в подземном тоннеле. Цвет меха равномерный, обычно коричневато-черный или серый.

Крот обыкновенный

Наиболее известный представитель рода обыкновенных кротов (Talpa) – собственно обыкновенный, он же европейский крот (Talpa europaea).

Длина тела зверька 12–16 см, масса 70–120 г. Тело вальковатой формы, хвост короткий. Морда удлинена и уплощена. Глаза очень маленькие. Кисти широкие, с оторочкой из щетинистых волос и плоскими когтями, примерно одинаковыми на всех пальцах. Передняя конечность несет добавочные боковые косточки со стороны оснований пятого и первого пальцев. Кисти повернуты ладонями назад.

Крот обыкновенный (Talpa europaea)

Густой и короткий бархатистый мех стоит почти вертикально, что позволяет зверьку передвигаться в узких ходах в любом направлении. Из-за постоянного трения о стенки нор мех крота быстро изнашивается, поэтому в течение года бывает 3–4 линьки.

Обыкновенный крот населяет лесную и лесостепную зоны Европы и Зауралья от севера Пиренейского полуострова до юга Западной Сибири. Предпочитает селиться на участках с лесной растительностью, на открытые пространства старается не выходить. Основным условием существования являются умеренно увлажненные почвы, богатые перегноем. Избегает участков с заболоченной и песчаной почвами.

Ведет одиночный образ жизни. Каждый зверек занимает определенный участок и строит свою систему нор. К присутствию особей своего вида относится совершенно нетерпимо. Обычно оседлый, но молодые кроты в период расселения уходят от места рождения на 1–4 км.

Гнездо крот устраивает в плотном грунте, обычно под корнями деревьев, пнями или другими защищающими сверху предметами. Для зверька характерна полифазная суточная активность — периоды кормежки сменяются непродолжительными, около 4 часов, периодами сна. Время бодрствования зависит от обилия корма.

Крот отличается высокой скоростью обмена веществ и вынужден есть достаточно часто, через 10–12 часов голодания он погибает.

Активен круглый год. Зимой кормится обычно в приземном слое снега, отчасти минируя лесную подстилку, отчасти копая тоннели в снегу.

Основу рациона составляют дождевые черви. Ест и других беспозвоночных, в основном насекомых и их личинок; при случае ловит попавших в его ходы мелких грызунов, ящериц, лягушек.

Размножение начинается в марте–апреле. Длительность беременности около 40 дней. В году бывает 1 выводок из 3–9 детенышей. Новорожденные голые, слепые и беспомощные, но растут очень быстро, через месяц уже достигают размеров взрослых особей. В возрасте 1–1,5 месяцев молодые расселяются.

Продолжительность жизни кротов – 4-5 лет.

Образ жизни кротов

Основную часть времени крот проводит под землей. Большинство особей активны как днем, так и ночью. В течение суток у них бывает несколько периодов активности длительностью 3-4 часа, в перерывах же зверьки отдыхают в гнезде.

Обычно кроты ведут оседлый образ жизни, однако в жаркую и сухую погоду некоторые особи покидают привычные участки и удаляются от них на 1-1,5 км, отправляясь к рекам для питья.

Закоренелые одиночки

Большинство видов ведет одиночный образ жизни. У каждого зверька свой индивидуальный участок. Кроты рьяно защищают всю свою территорию, или, по крайней мере, значительную ее часть. Это относится не только к самцам, но и к самкам, которые особенно агрессивны к представительницам своего пола в период размножения. Самки и самцы встречаются только на короткое время для продолжения рода. После того, как произошло спаривание, самец исчезает из жизни самки, не принимая никакого участия ни в обустройстве гнезда для потомства, ни в его воспитании.

Плотность популяций варьирует от вида и местообитания. Весной самцы значительно увеличивают размеры своих территорий. В популяции кротов на 1 га приходится обычно от 5 до 30 особей.

Хотя соседствующие зверьки живут каждый в своей системе туннелей, их территории в некоторой степени все-таки перекрываются. Однако, они стараются избегать встреч друг с другом и кормятся в несмежных частях своих участков.

Когда крот умирает, соседи быстро замечают его отсутствие, а наиболее расторопный захватывает освободившуюся территорию. Иногда участок может быть разделен между соседями.

О своем присутствии и владении конкретным участком кроты сообщают при помощи запаховых меток. И у самцов, и у самок есть препуциальные железы, которые производят сильно пахнущий секрет. Он накапливается в шерсти на животе зверька, и при передвижении распространяется по дну тоннелей. При отсутствии такого запаха территория быстро захватывается.

Что едят кроты?

Большую часть рациона кротов составляют беспозвоночные. Около 90% пищи добывается из тоннелей (кормовых ходов). Зверьки едят все, что доступно в определенном месте, но если есть выбор, предпочитают дождевых червей, личинок жуков и слизней.

Обыкновенный крот в октябре и ноябре рядом с гнездом делает запасы обездвиженных укусом червей. У него находили запасы червей и личинок насекомых, превышающие 2 кг!

Кротовины

Большую часть времени кроты проводят под землей, однако при освоении нового участка часто выходят на поверхность. Ходы одного зверька занимают огромную площадь и бывают двух типов. Жилые ходы проходят на глубине 6–90 см, имеют диаметр около 5 см и используются для передвижения зверька от гнезда к местам кормежки, водопою и т.д. Ходы второго типа служат для поиска пищи. Они прокладываются вблизи от поверхности земли в слое, где наиболее обычны земляные черви и почвенные насекомые, а грунт минимально плотен. Сеть ходов покрывает большие площади. Следы охоты можно увидеть на поверхности земли в виде длинных грунтовых валиков, образованных вспученными сводами ходов. Такие следы остаются, когда крот роет землю слишком близко к поверхности почвы и свод хода не выдерживает натиска животного.

При рытье новых тоннелей крот упирается задними конечностями и роет передними, которые попеременно врезаются в почву и двигаются в сторону и назад. Затем животное мощной головой утрамбовывает грунт, вдавливая в стенки хода. Сооружая норы на глубине более 10 см, крот не может уже приподнять головой свод и вынужден выбрасывать выкопанную землю на поверхность. Благодаря этому присутствие жилого хода можно обнаружить по характерным кучам выброшенного грунта – кротовинам. Они могут быть высотой 15-25 см и достигать в диаметре одного метра. Обычно кротовины располагаются небольшими группами.

Кротовины – самый очевидный признак присутствия этих зверьков, и часто единственный, что видят люди.

Враги в природе

В природе врагов у кротов немного: из-за специфического запаха хищники практически не едят этих животных Лисицы, кошки и собаки отлавливают их скорее из «спортивного» интереса. И только лишь барсуки могут употреблять их в пищу.

Тем не менее, домашние питомцы до некоторой степени контролируют численность кротов и грызунов рядом с человеком. Замечено, что в частных домах и коттеджах, где присутствуют домашние питомцы – кошки и собаки, кротов на участках практически не наблюдается.

Кроты: польза и вред

Наибольшее хозяйственное значение имеет крот обыкновенный. В прошлом, этого зверька рассматривали как объект пушного промысла. Мех крота красив и довольно прочен. Особую популярность он получил в конце XIX – начале XX века, когда заготовка шкурок осуществлялась столь массово, что вид стал нуждаться в охране. Рекордные показатели были достигнуты в 1928 г., когда в мире было добыто 20 млн. шкурок. В СССР добычу кротов вели до 1980-х годов. Сегодня в России их добыча не ведется, что стало одной из причин роста их численности. Кроме этого, благоприятствуют росту популяций обыкновенного крота мягкие зимы и улучшение условий для его размножения и питания, к которым относятся распространение ухоженных газонов и цветников, увеличение количества теплиц для выращивания растений.

Истребляя вредителей растений, таких как личинки майского жука, жуков-щелкунов, медведок и других, кроты несомненно приносят пользу сельскому и лесному хозяйству. Нельзя не отметить и их вклад в процессы почвообразования: зверьки рыхлят почву и, благодаря их тоннелям, в грунте происходит процесс аэрации, что может спасти участок от заболоченности.

Однако приходится сталкиваться и с отрицательными последствиями роющей деятельности этих животных. Так, многочисленные кротовины снижают продуктивность пастбищ, ведут к изменениям в растительных сообществах, к повреждению сельскохозяйственной техники при механизированной уборке. Кроты не питаются непосредственно растениями, но при рытье могут наносить им прямой вред, выталкивая всходы из земли или подкапывая корни, что в зависимости от погодных условий приводит к вымоканию, пересыханию, или вымерзанию растений. Устройство кротами нор иногда приводит к повреждению дренажных систем.

Однако необходимо отличать вредоносную деятельности кротов от вреда, наносимого мышевидными грызунами. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие, либо отсутствие погрызенных растений. Если на растениях обнаружены погрызы, то виновники – мышевидные грызуны. У грызунов норы обычно имеют открытые выходы, а кроты создают кротовины, которые, как правило, не имеют отверстия. Часто кротовины путают с выбросами земли водяной полевки, которая с осени переходит на подземное обитание. На заселение полевкой могут указывать более уплощенные выбросы, погрызенные корни или запасенные в норах части растений.

Судьба многих кротов по всему миру – погибнуть от рук фермеров. Уже на протяжении многих веков их отлавливают капканами и травят химикатами.

Кротовые

Кроты — насекомоядныемелких и средних размеров: длина тела от 5 до 21 см; вес от 9 до 170 г. Они (кроме землеройковых кротов, живущих на поверхности) приспособлены к подземному, роющему образу жизни. Туловище у них вытянутое, округлое, покрытое густым, ровным, бархатистым мехом. Кротовая шубка имеет уникальное свойство — её ворс растёт прямо, а не ориентирован в определённую сторону. Это позволяет кроту легко двигаться под землёй в любом направлении — ворс свободно ложится и вперёд, и назад. Окрас у крота однотонный, чёрный, чёрно-бурый или тёмно-серый. Линька происходит 3 раза в год: весной, летом и осенью. Конечности укороченные, передние лапы лопатообразно расширены; когти крупные, уплощённые сверху. Задние конечности обычно слабее передних. Хвост короткий. Голова небольшая, удлинённая. Нос вытянут в подвижный хоботок. Шея снаружи почти не заметна. Ушные раковины отсутствуют. Глаза неразвиты — лишены хрусталика и сетчатки, а глазные отверстия крошечные, закрытые подвижными веками; у некоторых видов глаза зарастают. Хорошо развиты обоняние и осязание.

Череп длинный, конический, с очень тонкими скуловыми дугами. Зубов от 33 до 44. Количество и строение зубов используется при определении родов кротовых. Позвонков: шейных 7, грудных 13—14, поясничных 5—6, крестцовых 5—6, хвостовых 8—27. Кости, особенно плечевого пояса, широкие и крепкие. Ключица сочленяется непосредственно с плечевой костью (у других млекопитающих — с отростком лопатки). Тазовые кости длинные и узкие. У самцов имеется бакулюм.

В отличие от грызунов, таких как слепышовые, кроты не могут грызть землю зубами, поэтому обитают в основном в местах с мягкой рыхлой почвой — в лесах, на лугах. Для кормежки они прокладывают сеть неглубоких кормовых ходов, куда заползают дождевые черви. Кормовые ходы узкие и длинные, летом они расположены близко от поверхности, на глубине 2-5 см, зимой глубже. Сеть кормовых ходов может занимать площадь в несколько сот квадратных метров. Там, где ходы пересекают участки уплотненной почвы (тропы и т. п.), крот заглубляет ход до 15-30 см. Такие «подземные переходы» прокладывать трудно, поэтому одним переходом могут пользоваться несколько зверьков. При рытье глубоких ходов кроты выбрасывают на поверхность кучки земли. Гнездовая камера располагается обычно на глубине 1,5—2 метров, при этом много земли выталкивается на поверхность, образуя кротовину диаметром до 1 м и высотой до 80 см.

Слепышовые

Слепышо́вые (лат. Spalacidae ) — семейство грызунов, объединяющее роющих млекопитающих, адаптированных к подземному образу жизни: слепышей, бамбуковых крыс и цокоров. Это семейство наряду с колючесоневымипредставляет собой одно из древнейших ответвлений в подотряде мышеобразных. До недавнего времени этих грызунов относили к различным семействам: бамбуковокрысиных и к подсемейству цокоровых семейства хомяковых. Однако недавние генетические исследования выявили их монофилетическое происхождение.

Обыкновенный слепыш

Относительно крупный грызун — длина тела взрослых особей 20—32 см, вес до 700 граммов и более. Тело вытянутое, цилиндрической формы, без выраженной шеи. Конечности сильно укорочены, хвост редуцирован и скрыт под кожей. Голова уплощенная, широкая (шире любой части туловища), по форме сверху похожа на штык лопаты. Глаза в значительной степени редуцированы и скрыты под кожей. Наружное ухо представлено в виде небольшого валика, скрытого под мехом. Носовой отдел покрыт голым роговым чехлом и окрашен, как правило, в черный или бурый цвет. Передние резцы крупные, далеко выдающиеся за пределы ротовой полости и хорошо заметные. Общий тон окраски меха — палево-серо-бурый, между отдельными особями имеет место существенная изменчивость окраски.

Распространение

Ареал — степная и лесостепная зона России и Украины между Днепром и Волгой, а также в Молдове. Южная граница ареала ограничивается Кавказским хребтом. Распространен на участках, занятых травянистой растительностью, в лесные массивыдалеко не углубляется, хотя и встречается на опушках, в лесополосах, на полянах и вдоль лесных дорог. На распаханныхучастках численность популяцииснижается, особи концентрируются на сенокосно-пастбищных угодьях, вблизи балок, на межах между полей.

Живут слепыши для грызунов довольно долго, средняя продолжительность поколения составляет 2,5—4 года, отдельные особи живут до 9 лет. Выживаемость молодняка высокая, около половины и более особей.

Естественные враги

По причине подземного образа жизни естественных врагов у слепышей немного, главный из них — степной хорь, способный добывать слепыша в норах. Расселяющийся по поверхности молодняк является объектом охоты лисицы и крупных хищных птиц. Из паразитов отмечены клещи, блохи и гельминты.

Взаимоотношения с человеком

Может вредить сельскохозяйственным культурам, особенно на огородах и приусадебных участках (более всего страдают картофель, морковь, лук и луковичные цветы). Повреждает посевы кукурузы, бобовых, древесных растений (поедает прорастающие семена и молодые растения) . Выбросы земли могут затруднять проведение полевых работ (особенно механизированное скашивание многолетних трав на сено), а также портят полевые дороги. В связи с подземным образом жизни, борьба со зверьком затруднена (главным образом, используются механические ловушки и отпугивающие устройства) и зачастую малоэффективна.

Самый крупный представитель подсемейства слепышовых: длина его тела 25-35 см, вес достигает 1 кг. Окраска верха тела светлая, серо-палевая или охристо-бурая. У старых животных верх головы практически белый. В окраске меха на брюхе преобладают тёмно-серые тона. У отдельных экземпляров на брюхе и на лбу бывают белые пятна (частичный альбинизм). Географическая изменчивость размеров и окраски отсутствует.

Образ жизни

Гигантский слепыш, в отличие от других видов слепышей, населяет глинистые и песчаные полупустыни, придерживаясь, однако, относительно увлажненных участков с лёгкими почвами по долинам рек, озёрным котловинам и понижениям рельефа. Водится также в злаково-разнотравных и полынно-разнотравных степях. Вглубь незакреплённых песков не заходит. Может использовать благоприятные антропогенные биотопы: сады, поля люцерны и иных кормовых трав, приусадебные участки. В Казахстане, кроме того, селится по опушкам и лесным полянам.

Ведёт строго подземный, оседлый образ жизни, строя многоярусные системы ходов. Землю роет преимущественно резцами. Подземные кормовые ходы (диаметром 11-16 см) прокладывает на глубине 20-50 см, часто в прослойках песка. На поверхности земли они обозначаются выбросами почвы в виде усечённых конусов высотой 30-50 см. Общая длина кормовых туннелей достигает нескольких сотен метров. Гнездовые камеры и кладовые располагаются на глубине от 0,9 до 3 м.

Поведение гигантского слепыша практически не изучено. Активен он круглый год; в спячку не впадает. Пик роющей деятельности приходится на весну (март-апрель). Питается в основном подземными частями растений (корневища, луковицы, клубни). Делает запасы кормов, достигающие 2-2,5 кг. Гон происходит в декабре-январе; в выводке в среднем 2-3 детёнышей. Возможно, самки приносят потомство не чаще 1 раза в 2 года. Детёныши находятся при матери и после окончания лактации, но к осени весь молодняк расселяется. Половая зрелость наступает на 2-м году жизни. Естественных врагов и конкурентов у гигантского слепыша из-за скрытного образа жизни практически нет. На расселяющийся молодняк иногда охотятся лисицы, кошки и хищные птицы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://vmestevselegche.mirtesen.ru/blog/43859330033/Kuchi-na-ogorode,-i-kto-vorUyet-urozhay-iz-pod-zemli