- Обрезка яблони осенью: какие ветки убрать, а какие оставить

- На каких ветках и из каких почек будет урожай на следующий год

- Строение плодового дерева

- Что надо знать о почках

- На каких ветках будет урожай

- Как устроены ветви внутри

- Яблоня домашняя описание и особенности

- Биологическая характеристика растения Яблоня

- Строение яблони

- Яблоня. Строение и описание

- Строение яблони

- Размножение яблони и ее урожайность

- Правила выбора сортов яблони

- Ботаническая характеристика яблони и история введения в культуру

- Лекарственное значение яблони и способы лечебного использования яблока

- Дикорастущие родственные виды яблони

Обрезка яблони осенью: какие ветки убрать, а какие оставить

На каких ветках и из каких почек будет урожай на следующий год

Если вы беретесь самостоятельно обрезать яблони осенью, вам мало знать приемы обрезки и иметь хороший секатор и садовую пилу. Нужно разбираться, как устроено дерево внутри и снаружи, на каких ветках будет урожай на следующий год, а какие уже отслужили свое. Попробуем разобраться во всех этих кольчатках, плодушках и волчках, чтобы не обрезать лишнего.

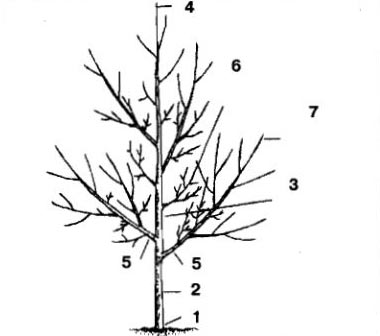

Строение плодового дерева

Надземная часть взрослого плодового дерева представлена большим количеством различающихся по размеру, возрасту и назначению ветвей, составляющих в совокупности крону. Основную стеблевую часть кроны, ее центральную ось, называют стволом. У одних деревьев ствол четко выделяется на протяжении всей их жизни. У других он на некоторой высоте отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей. Место перехода ствола в корень — это корневая шейка. Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления — штамб, а выше — центральный проводник, или лидер.

Наиболее крупные ветви считаются основными. Вместе с центральным проводником они составляют остов кроны. В специальной литературе вы можете встретить термины «скелетные ветви» или «сучья» вместо «основные ветви» и «скелет кроны» вместо «остов кроны». Ничего не поделаешь — традиция.

На ветвях первого порядка ветвления размещаются ветви второго порядка, на них — третьего и т.д. Ветвление может продолжаться до 7–8, а иногда и более высоких порядков. Но к основным ветвям относятся ветви первого, второго, редко третьего порядков ветвления. Ветви более высоких порядков ветвления обычно слабые, недолговечные и спустя некоторое время отмирают естественно или при обрезке заменяются на новые.

Каждая ветвь заканчивается побегом (или ветвью) ее продолжения. Побег — это часть стебля с листьями (и только с листьями, просим запомнить!), выросшая в текущем году. После опадения листьев побег называют ветвью. Возраст ветвей определяют по количеству вегетационных периодов, прошедших от начала их роста. Различают ветви однолетние, двухлетние, трехлетние и т.д.

Все мелкие слаборослые разветвления, не входящие в остов кроны, называют обрастающими ветвями. Они, как правило, несут на себе большую часть урожая, поэтому их часто называют генеративными, или плодоносными.

Что надо знать о почках

На стеблях растений в пазухах листьев формируются почки. У семечковых они одиночные, у косточковых — и одиночные, и групповые, т.е. собранные в группы по 2–3, из которых бывают 1–2 вегетативные и 1–3 генеративные. У основания почек есть слаборазвитые, почти незаметные простым глазом, но всегда готовые к росту так называемые запасные почки. Они трогаются в рост при гибели основной почки.

Почки, как правило, прорастают на второй год после их образования. Но есть и такие, которые трогаются в рост, едва успев сформироваться. Это скороспелые почки. Они характерны для абрикоса, вишни, сливы, персика и некоторых других культур. У семечковых они также бывают, но гораздо реже.

Некоторые почки трогаются в рост в исключительных случаях. Это спящие почки. Они сохраняют способность к росту в течение многих лет и прорастают, например, при подмерзании растения, сильных механических повреждениях его, при обрезке.

Почка — это побег в миниатюре, закрытый сверху чешуями, предохраняющими его от повреждений. На оси побега размещаются зачаточные листья, а в их пазухах — зачатки новых почек. Так устроены вегетативные почки.

Если же, кроме того, в почке имеются зачатки цветков, то почки называют цветочными, или генеративными. Вернее было бы называть их вегетативно-генеративными, так как в них есть начало и вегетативных, и генеративных органов. Но опять-таки, такова терминология у садоводов. Обычно генеративные почки, будь они простыми или смешанными, более крупные, чем вегетативные, округлые, оттопыренные.

Из вегетативных почек образуются побеги. После листопада побег утрачивает свое наименование и приобретает новое — ветвь. Все ветви по выполняемым ими функциям разделяются на вегетативные и генеративные. Вегетативные ветви, образующиеся из верхушечных почек, увеличивают общую длину ветвей. Их поэтому называют ветвями продолжения.

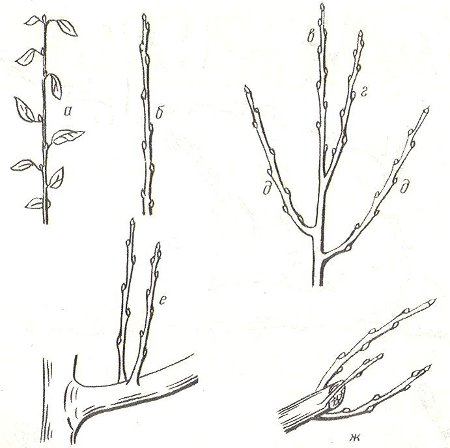

Вегетативные побеги и ветви: а — побег, б — ветвь, в — ветвь продолжения, г — конкурент, д — боковая ветвь, е — волчки, ж — регенеративные ветви.

Из одной-двух почек, ближайших к верхушечной, вырастают побеги почти такой же длины, как и побег продолжения. Это конкуренты, они конкурируют за доминирующее положение с побегом продолжения.

Из нижерасположенных почек вырастают побеги, различающиеся по длине и ориентации относительно основной оси ветви. Ими как бы обрастают все более или менее крупные ветви. Поэтому садоводы и назвали их обрастающими. В зависимости от культуры и сорта продолжительность жизни обрастающих ветвей 3–10 лет, хотя можно встретить и 15-летнюю обрастающую ветвь.

На многолетних частях крупных ветвей из спящих почек иногда появляются сильнорастущие вертикальные побеги. Это волчки, или жировые побеги. Характеризуются они удлиненными междоузлиями и крупными листьями.

Иногда побеги появляются у штамба, от корней. Это корнепорослевые побеги. Появление их обусловлено главным образом биологическими особенностями подвоев, но могут появляться вследствие ослабления надземной системы (старение, подмерзание, поломки).

На каких ветках будет урожай

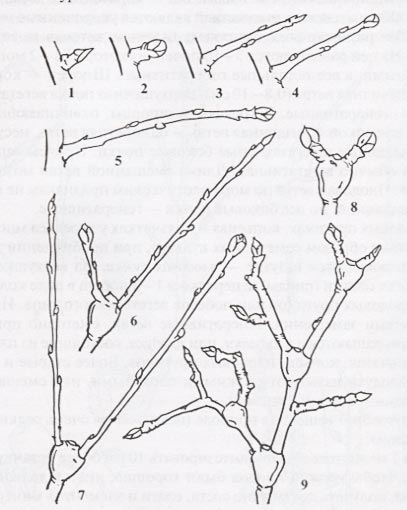

Среди ветвей плодовых растений имеются такие, которые наиболее приспособлены к формированию генеративных почек. По этому признаку такие ветви, независимо есть ли на них генеративные почки в данном году или нет, относят к генеративным. У семечковых пород это плодовый прутик, копьецо, кольчатка.

Плодовый прутик — тонкая, часто изогнутая книзу однолетняя ветвь длиной 15–25 см. Копьецо — прямая, заметно суживающаяся к верхушке ветвь длиной 5–15 см. Кольчатка — коротенькая ветвь длиной 0,3–5 см. Общим для всех этих ветвей являются укороченные междоузлия и слабое развитие боковых почек.

На плодовых прутиках, копьецах и кольчатках у деревьев многих сортов, главным образом семечковых культур, при пробуждении цветочной почки появляется вздутие — плодовая сумка. На верхушке сумки размещаются цветки (плоды), а нередко и 1–3 побега в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков или побегов вегетативного типа. Их называют побегами замещения. Генеративные ветви, ежегодно прирастая в длину, превращаются в плодушки, или плодухи, состоящие из плодовых сумок, кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Более старые и разветвленные плодухи называют сложными плодовыми, или смешанными обрастающими, ветвями.

Генеративные ветви семечковых: 1 — кольчатка с вегетативной почкой, 2 — кольчатка с генеративной почкой, 3 — копьецо с вегетативной верхушечной почкой, 4 — копьецо с генеративной верхушечной почкой, 5 — плодовый прутик, 6, 7, 8 — плодовые сумки с ветвями замещения, 9 — сложная плодовая ветвь.

Как устроены ветви внутри

При обрезке, прививке, определении степени подмерзания дерева и в ряде других случаев необходимо знать размещение и назначение основных тканей, из которых состоят ветви растения.

На поперечном срезе ветви можно видеть неоднородность тканей. В центре располагается сердцевина. Она состоит из сравнительно рыхло размещающихся паренхимных клеток. Осенью в них накапливаются запасы питательных веществ.

Вокруг сердцевины кольцами размещается древесина (ксилема). Количество колец древесины соответствует возрасту ветви, поскольку в каждый год нарастает одно кольцо. Кольца образуются в связи с тем, что весной формируются крупные клетки, а осенью — мелкие. Соответственно, образуется резкая граница между соседними кольцами древесины. Толщина кольца свидетельствует также об условиях роста ветви в данном году.

Древесина состоит из разнообразных сосудов и трахеид, по которым от корневой системы ко всем частям надземной передвигается влага с растворенными в ней элементами минерального питания. В древесине имеются также толстостенные клетки механического строения, обеспечивающие прочность дерева; клетки древесинной паренхимы, в которых накапливаются запасы, и клетки сердцевинных лучей, по которым перемещаются питательные вещества в поперечном направлении.

Слой древесины окружен кольцом камбия. Простым глазом эту ткань рассмотреть невозможно, так как она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Клетки камбия обладают способностью делиться. При делении внутрь откладываются клетки древесины, а наружу — клетки луба. При частичной, а иногда и при полной гибели древесины ветвь может восстановиться, если камбий останется живым. За счет его деятельности создадутся новые слои древесины и луба.

Луб состоит главным образом из ситовидных трубок с сопровождающими клетками. По этим сосудам перемещаются продукты ассимиляции из листьев в другие органы надземной и корневой системы. Кроме того, луб содержит паренхимные клетки, в которых размещается часть запасных веществ, и механические ткани — лубяные волокна. Защищаются все указанные ткани корой, верхний слой которой представлен пробковыми тканями, а более глубокий — паренхимными (запасающими) клетками.

Источник статьи: http://www.7ya.ru/article/Obrezka-yabloni-osenyu-kakie-vetki-ubrat-a-kakie-ostavit/

Яблоня домашняя описание и особенности

Яблоки – один из важнейших отечественных видов фруктов –представляет собой плоды яблони (Malus Sylvestris), относящейся к подсемейству яблоневых, семейства розанных, в котором насчитывается 25– 30 видов. В культуре распространен искусственно созданный вид –яблоня домашняя (Malus Domestica). Известно свыше 10 тысяч сортов,полученных в результате естественной и искусственной гибридизации,спонтанного и искусственного мутагенеза с последующим отбором.

Яблоня – исключительно урожайная культура. В среднем получают 80 – 120 ц/га, а в передовых хозяйствах – более 200 ц/га плодов. При хорошем уходе каждое дерево дает 150 – 200 кг, а иногда 300– 400 кг плодов. Деревья яблони в зависимости от сорта и подвоя достигают высоты 6 – 10 м. Это перекрестно опыляющиеся растения: чтобы завязать плоды, нужно опыление цветков пыльцой другого сорта.Скороплодные сорта начинают плодоносить на 4 – 5 год после посадки,поздно вступающие в плодоношение – на 10 – 12 год. В последние годы в нашей стране при размножении яблони используют слаборослые подвои, которые дают возможность получать невысокие деревья, удобные для ухода и уборки урожая. (Дорошенко Т.Н., 1996 г.)

В зависимости от времени созревания плодов сорта яблони делят на летние, осенние, зимние.Плоды летних сортов (Китайка золотая ранняя, Папировка, Белый налив)созревают в июле – августе; осенних (Коричневое полосатое, Осеннее полосатое, Боровинка, Анис алый, Анис полосатый) – в сентябре; плоды зимних сортов (Антоновка, Апорт, Ренет Симеренко, Кальвиль Снежный, Пепин шафранный) снимают с деревьев в сентябре.

Биологическая характеристика растения Яблоня

Яблоня — дерево семейства розоцветных. В этом роде семейства розоцветных насчитывается около 60 видов. Наиболее известна среди дикорастущих видов яблоня лесная. Это дерево, реже крупный кустарник высотой до 10-12 м, с раскидистой шатровидной кроной и светло — бурой и сероватой растрескивающейся корой. Листья эллиптические или округлые, голые, молодые — сильно опушенные, сверху темнозеленые, лоснящиеся, снизу серо-зеленые, матовые. Цветки белые или розовые, собраны в малоцветковые щитки. Плоды — мелкие яблочки диаметром 4 – 5 см, шаровидные или яйцевидные, желто-зеленые или с розовым румянцем, съедобные, кислые или кисло-сладкие.

Цветет в мае-июне одновременно с распусканием листьев. Плоды созревают в августе-сентябре и опадают. Распространена в европейской части страны, в подзоне смешанных и особенно широколиственных лесов. В плодах содержатся углеводы (фитогликоген, 1,66% пектина), 0,4% белка, до 86 /о воды. 0,6 /о клетчатки. 0,7 /о органических кислот (до 1.9 /о), в основном яблочная и лимонная. Имеются дубильные вещества. 20 -25 /о катехинов и фитонциды. Минеральные вещества представлены следующими элементами: натрий — 26 мг /о, калий — 250, кальций — 16, магний — 9. фосфор — 11. железо — 2.5, медь — 11.2, марганец — 0.3, цинк — 0,2, молибден — 0,008. кобальт — 0.002, никель — 0.01 мг%. а также фтор, мышьяк, хром, бром и йод. Яблоки содержат от 7 до 25 мг /о витамина С. от 11 до 37 мг /о витамина Р. небольшое количество каротина. витамины В1, В2 и РР. Яблоки с древних времен известны как ценный пищевой и диетический продукт. Их использовали в свежем и печеном виде для увеличения желчеотделения, улучшения пищеварения. уменьшения отеков, улучшения кроветворения. при лечении склероза и подагры, хронического ревматизма и почечнокаменной болезни. Плоды съедобны в свежем и переработанном виде.

Строение яблони

У яблони различают надземную часть и корневую систему.Надземная часть состоит из штамба и кроны. Штамб – нижняя часть ствола между корневой шейкой и первой боковой ветвью, крона – совокупность всех разветвлений надземной части плодового дерева. Ствол скелетные и полурослые ветви яблони несут на себе мелкие ростовые и плодовые образующие веточки, которые называются также новообразованиями.

Различают следующие типы новообразований в кроне.

Побеги – однолетние приросты текущего года с листьями. Побег состоит из стебля и листьев.

Лист является органом, в котором происходят важнейшие физиологические процессы – фотосинтез, транспирация и газообмен. В кроне семечковых плодовых пород, помимо ростковых побегов, имеются следующие типы образующихся веточек: плодовые прутики – однолетние приросты длиной более 15 – 20 см, у которых верхушечная почка репродуктивная (плодовая,цветковая), а боковые – вегетативные; копьеца – однолетние приросты длиной от 3 – 5 до 12 – 15 см, у которых на верхушке может быть плодовая или вегетативная почка, боковые почки — вегетативные; кольчатки – укороченные (от 3 до 5 см) образования различного возраста(1 – 5 лет) с недоразвитыми боковыми почками и одной верхушечной; плодушки – многолетние (3 – 6 лет) образования, возникающие после плодоношения кольчатых и образования у них плодовых сумок (разросшаяся ось плодовой почки с побегом замещения), плодухи – более старые (от 6 –8 до 12 – 18 лет) разветвленные плодовые образования, состоящие из кольчаток, подушек и плодовых прутиков. Почки бывают вегетативные(образуют побеги и розетку листьев), репродуктивные или цветочные(образуют цветки) и смешанные (образуют цветки и вегетативные побеги). У одного и того же дерева плодовые цветочные почки крупнее и более круглой формы, чем вегетативные (Ю.В. Крысанов, 1983 г.).

Корневая система плодового растения выполняет следующие функции:закрепляет и удерживает его в почве, всасывает и проводит в надземную часть воду и растворенные в ней вещества, служит местом запаса питательных веществ. Кроме того, в корнях во взаимодействии с надземной частью происходит синтез рода важных веществ (органические кислоты,витамины, ферменты).

Для получения высоких и устойчивых урожаев необходимо не только знание биологических особенностей сортов и пород, но и отношение их к условиям внешней среды, которые оказывают огромное влияние на рост, развитие и плодоношение плодовых растений. (Будаговский В.И., 1954).

Яблоня. Строение и описание

Яблоня — наиболее известная плодовая культура. На Руси широкому распространению яблони способствовали монастыри. Первый яблоневый сад был заложен в 1051 году при Ярославе Мудром в Киево-Печерском монастыре. А к XVI веку многие города Российского государства были окружены яблоневыми садами. При Петре I, когда усиленно занимались озеленением новой столицы, в Санкт-Петербурге наряду с Аптекарским и Летним садами заложили питомники, где выращивали отечественные и зарубежные сорта яблони.

Популярности яблони способствуют удивительная красота дерева во время цветения, совершенная форма и главное — высокие вкусовые, диетические и целебные свойства плодов. В яблоках содержатся многие необходимые человеку питательные элементы. Наряду с легкоусвояемыми сахарами в них присутствуют соли железа, натрия, марганца, калия, фосфора, кальция, лимонная, салициловая, борная и другие кислоты. Яблоки богаты витамином С (до 30 мг на 100 г), а также витаминами B1, В2, Р, РР и провитамином А (каротином). В них много пектиновых веществ, эфирных масел, клетчатки и других минеральных и биологических веществ (катехинов, флавоновых гликозидов). Многие из этих веществ сохраняются в моченых и сушеных яблоках, а также в продуктах переработки. Яблоки полезны при кишечных и сердечнососудистых заболеваниях, подагре, ожирении.

Широкое распространение яблони объясняется и многими ценными качествами, выгодно отличающими ее от других плодовых культур. Так, яблоня менее требовательна к условиям произрастания и способна к обильному плодоношению. Если при подборе сортов и подвоев учитывать почвенно-климатические условия и согласовывать агротехнику с биологическими особенностями роста и плодоношения, то урожай плодов может достигать 15 — 20 кг с каждого квадратного метра, занятого проекцией кроны.

Яблоня насчитывает до 30 дикорастущих видов и более 16 000 сортов. Продолжительность жизни дерева в природе 50 — 80 лет, в садах отдельные экземпляры достигают возраста 120 — 200 лет. Дикорастущая яблоня представляет собой деревья высотой 15 — 20 м и кустарники высотой 0,5 — 3 м. Культивируют ее в виде деревьев и кустарников, а также различных искусственных форм (стланца, плодовой стены, шпалеры и т.д.).

За свою многолетнюю жизнь яблоня обязательно проходит определенные возрастные периоды: первый — усиленный рост всех вегетативных частей; второй — полное плодоношение; третий — массовое отмирание крупных скелетных ветвей, резкое падение продуктивности дерева, образование у основания волчков (сильных ростовых побегов и веток, растущих вертикально). Продолжительность каждого периода во многом определяется сортовыми особенностями.

Кроме многолетних периодов у яблони существует и годичный цикл развития, связанный с сезонным изменением температуры. Этот цикл, в свою очередь, разделяется на два периода: покоя и вегетационный. За время вегетации яблоня проходит несколько фенологических фаз, которые в зависимости от погодных условий могут колебаться по календарным срокам.

Строение яблони

Дерево яблони состоит из двух основных частей: надземной и подземной (корневой). Место перехода между ними называют корневой шейкой. Она находится там, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. При посадке яблони нужно следить, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы после ее оседания.

В естественных условиях дерево развивает довольно мощную корневую систему, часто в два раза превосходящую диаметр кроны. Корни проникают в почву на глубину 60 см и более. Чем лучше окультурена почва, тем мощнее развиты корневая система дерева и его крона. Поверхностная корневая система яблони погибает при температуре -12. -18 °С и в бесснежные зимы может пострадать от морозов (в отличие от надземной части, которая выдерживает морозы до -40 °С). Во избежание зимнего повреждения корней приствольные круги мульчируют, то есть покрывают небольшим (3 — 5 см) слоем рыхлящего материала, на пример торфом, перегноем, навозом. Слой снега толщиной 10 — 12 см также надежно защищает корни от вымерзания.

Строение яблони: 1 — обрастающие ветки; 2 —проводник (лидер); 3 —корневая шейка; 4 — горизонтальные корни; 5 — вертикальные корни; 6 — обрастающие корни; 7— штамб (ствол);

8 — ветви первого порядка; 9 — ветви второго порядка

Надземная часть яблони, как и любого плодового дерева, состоит из ствола, ветвей разного возраста и побегов. Часть ствола от первого разветвления до основания прироста текущего года — это центральный проводник, или лидер. Штамбом называют часть ствола от корневой шейки до первой нижней ветви. Ветви и побеги, расположенные выше штамба, образуют крону дерева. Крупные ветви, составляющие основу дерева, именуют скелетными (основными), менее крупные — полускелетными. Ветви, отходящие от центрального проводника, — ветви первого порядка, от них отходят ветви второго порядка и т.д.

Растущий прирост текущего года называют побегом, а побег, закончивший рост и сбросивший листья, — веткой. Молодые яблони при хорошем уходе дают значительный прирост (30 — 40 см, иногда и более). Удлиненные побеги чаще всего бывают ростовыми. Сильнорастущие вертикальные ветки (и побеги), выросшие из спящих почек в кронах взрослых деревьев, получили название волчков. Мёлкие ветки, образующиеся на скелетных и полускелетных ветвях, называют обрастающими или плодовыми. На них и формируется основной урожай.

Почки яблони бывают простыми (листовые и ростовые, дающие листья или побеги с листьями и почками) и смешанными (образуют ветки, листья, побеги). Почки, сформированные из внутренних тканей ветви или корня, — придаточные, из них вырастает стеблевая или корневая поросль. Большинство почек пробуждается весной, образуя листья, цветки или побеги. Почки, не пробудившиеся в данном году, называются спящими и считаются жизнеспособными. Они могут дать какие-либо органы в следующем году. Такие биологические особенности почек, как возбудимости (способность пробуждаться) и побегообразовательная способность, у определенных сортов различны.

Размножение яблони и ее урожайность

В естественных условиях яблоня размножается семенами и начинает плодоносить через 10 — 15 лет после появления всходов. В культуре для размножения яблони используют привитые саженцы, которые начинают плодоносить спустя четыре — восемь лет после посадки. При прививке черенков в крону штамбообразователя плоды можно получить через два-три года.

Яблоня плодоносит на многолетней древесине, то есть ветках двух-пятилетнего возраста и старше, реже на однолетних побегах. Но некоторые сорта (например, Брусничное) закладывают цветковые почки на однолетних приростах, что, как правило, служит признаком скороплодности. Плоды образуются на плодовых ветках: кольчатмах, копьецах и плодовых прутиках. Самые недолговечные и короткие из них (до 3 — 5 см), отходящие от ветки под прямым углом, называют кольчатками. Наиболее продуктивны пяти-шестилетние кольчатки, более старые становятся малопродуктивными. Сорта с кольчаточным типом плодоношения обычно склонны к периодичному (через год) плодоношению. Более длинные (5 — 15 см) плодовые образования именуют копьецами, а самые длинные (более 15 см) — плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, образующими цветки и плоды. От листовых (ростовых) эти почки отличаются большей величиной и округлостью.

Постепенно нарастающее плодоношение дерева сдерживает ростовые процессы. Чтобы сохранить равновесие между ростом и плодоношением и между развитием надземной части и корневой системы, применяют подкормки и обрезку.

Яблоня относится к перекрестноопыляемым растениям, то есть один сорт опыляется с помощью другого, поэтому важно иметь в саду одновременно цветущие сорта. В средней полосе России яблоня обычно цветет в конце первой — начале второй декады мая. В это время заморозки бывают редко и повреждений цветков, как правило, не наблюдается. При жаркой погоде цветение может продолжаться 3 — 4 сут, при прохладной оно затягивается до 13 — 23 сут.

Срок созревания урожая зависит от вида и сорта. Плоды одних сортов созревают в июле, других — поздней осенью. Съемную зрелость яблок определяют по характерной для сорта окраске кожицы, легкости отделения плодоножки от плодовой веточки, изменению консистенции мякоти плода и ее аромату, побурению семян. Следует учитывать, что плоды, снятые раньше съемной зрелости, плохо хранятся. Потребительская зрелость яблок летних сортов совпадает со съемной. Плоды осенних и зимних сортов приобретают потребительскую зрелость после определенного периода хранения.

Урожайность и состояние яблони во многом зависят от зимостойкости (морозоустойчивости) сорта. Зимостойкость определяют условия вегетации, в частности температурные. Сильнее повреждаются зимой и сорта, не успевающие закончить вегетацию и сбросить листья.

Правила выбора сортов яблони

Из множества сортов яблони надо подобрать наиболее приемлемые для конкретных природных условий. Важно, чтобы в саду были сорта разных сроков созревания: летние, осенние, зимние. Летние сорта созревают в середине — конце августа, готовы к потреблению сразу после съема. Хранятся вне холодильника одну-полторы недели. Осенние сорта созревают в начале — середине сентября. Полные вкусовые качества приобретают через две-три недели после съема. Могут храниться 2 — 3 мес. Зимние сорта готовы к съему в конце сентября — начале октября. Полный вкус приобретают спустя месяц или более после съема. Хранятся до второй половины зимы или до весны.

Основу сортимента любительского садоводства должны составлять районированные сорта, то есть прошедшие государственное сортоиспытание, но выбор не следует ограничивать только ими. Дело в том, что одно из основных требований, предъявляемых к сорту, предназначенному для промышленного выращивания, — его технологичность, а садоводов-любителей часто привлекают нарядный внешний вид и вкусовые достоинства плодов. Например, сорта Конфетное, Летнее нежное, Жемчужное из-за загущенной кроны не выращивают в промышленном саду, зато любители отдают им предпочтение за отличный вкус. Необходимо отметить, что в любительском саду существуют большие возможности для расширения сортимента, так как с помощью прививок на одном дереве можно выращивать несколько сортов.

На участках, расположенных в местах, неблагоприятных для семечковых культур (низины, торфяники и т.д.), требования к зимостойкости сорта повышаются. В данном случае можно рекомендовать следующие сорта: Брусничное, Летнее нежное, Конфетное, Башкирский красавец, Осенняя радость, Юный натуралист, Антоновка обыкновенная, Звездочка, Маяк, Россиянка.

При формировании сортимента предпочтение следует отдавать сортам, устойчивым к такому распространенному заболеванию, как парша. Особо устойчивы к ней сорта Ренет Черненко, Богатырь, Ароматное, Бессемянка мичуринская, Дружба народов. Заслуживают внимания и такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Медуница, Кореянка, Коричное новое, Юный натуралист, Десертное Исаева, Жигулевское, Уэлси, поскольку в годы массового распространения парши они поражаются лишь в слабой степени. Сильно поражаются паршой сорта Пепин шафранный, Россошанское полосатое, Боровинка, Золотая осень, Фантазия. Их необходимо регулярно обрабатывать химическими препаратами.

Ботаническая характеристика яблони и история введения в культуру

Яблоня домашняя – Malus Domestica Borkh. представлена многочисленными сортами, имеющими разное происхождение, поэтому внешний облик ее довольно разнообразен. К тому же приемы выращивания подчас непосредственно влияют на внешний вид яблони, например, контуры кроны часто формирует не природа, а садовник. Яблоня — небольшое дерево высотой 3-5 (до 8) м с раскидистой или шарообразной кроной. В последние годы отдают предпочтение невысоким деревцам, с которых легче снимать плоды без лестниц. Побеги двух типов: удлиненные — вегетативные и укороченные — генеративные. Листья очередные, разной формы и величины, чаще всего яйцевидные, с городчато-пильчатым краем, опушенные, с короткими черешками.

Цветки собраны в малоцветковые соцветия-щитки. Чашечка войлочно-опушенная. Венчик белый или розовый, диаметром до 3 см. Тычинок от 18 до 50. Пестик с 5-гнездной завязью и 5 столбиками. Цветки опыляются насекомыми, в основном домашними пчелами. Плоды у разных сортов имеют самую разнообразную форму, размеры, окраску, вкус и запах. В каждом плоде 10 семян, покрытых коричневой кожурой.

Яблоня домашняя в диком виде не встречается нигде, это творение рук и разума человека. Во многих районах Земли растут различные дикорастущие виды яблони, которые когда-то люди одомашнили и неоднократно скрещивали между собой. Этот процесс создания культурных сортов яблони начался не менее 5 тысяч лет назад и продолжается поныне. Родиной культуры считают Кавказ и Среднюю Азию, но, вероятно, были и другие локальные очаги одомашнивания яблони.

В Европу яблоню домашнюю завезли, как полагают, древние греки и римляне из Египта и Палестины. В XVI — XVIII вв. культура яблони распространилась за пределами Евразии и Африки — переселенцы стали разводить это замечательное растение и в Америке, и в Австралии, и в Новой , Зеландии (отметим, что сейчас США, Канада, Австралия и Новая Зеландия фигурируют среди основных поставщиков яблок на мировой рынок). На Североамериканском континенте в процесс гибридизации при создании новых сортов были включены местные виды.

Таким образом, в течение многовековой истории яблоня домашняя вобрала в себя полезные человеку признаки, рассеянные во многих дикорастущих видах. В настоящее время это одна из самых распространенных плодовых культур земного шара. Общая площадь яблоневых садов в мире сейчас превышает 5 млн. га, а мировое производство плодов достигает 25 млн. т- пятое место после винограда, цитрусовых, бананов и кокосового ореха.

В России яблоня — старинное разводимое растение. Первые достоверные сведения о яблоневых садах на Руси относятся к XI в., временам Ярослава Мудрого. В XIV столетии яблоки уже не представляли редкости в Московском государстве. Крупные сады в России были заложены в XIX — XX вв. Сейчас яблоню выращивают повсюду, где только позволяют зимние погодные условия.

Размножается яблоня семенами, но сортовые качества у нее при этом не наследуются. Из семян вырастают особи с невкусными мелкими плодами — дички. Для придания им нужных качеств в садовых питомниках осуществляют вегетативную прививку, так называемую окулировку — в стволики одно-, двухлетних сеянцев (так называют растения, выросшие из семян) вживляют спящую почку («глазок» — oculus, отсюда и «окулировка»), взятую с живой особи нужного сорта. Она весной следующего года прорастает и дает начало новой особи того самого сорта, почку которого окулировали. Через год-два привитые растения (саженцы) пересаживают на постоянное место в саду. Плодоношение начинается с 2 — 8 лет после посадки саженца. Хорошее плодоношение яблони бывает до 20 — 25 лет, а общая продолжительность жизни деревьев превышает 50 лет. В Москве на Воробьевых горах вокруг зданий университета до сих пор прекрасно чувствуют себя яблони, возраст которых перевалил за полстолетия, несмотря на то что условия их жизни далеки от идеальных.

Яблоня – перекрестно опыляемое растение. Лучший урожай дают деревья, опыленные пыльцой другого сорта, поэтому закладывают сады не из одного сорта, а из нескольких. Обычно рядки основного сорта чередуют с рядками сорта-опылителя. Садоводы опытным путем подобрали нужные сочетания сортов. Важно прежде всего, чтобы они цвели одновременно. Цветут яблони в наших условиях в мае (на юге в апреле), одновременно с распусканием листьев. Урожайные годы чередуются с малоурожайными.

Яблоня — важнейшая фруктовая культура России. В ее плодах содержится до 16% Сахаров (преобладает фруктоза), клетчатка, много пектина, до 1 % яблочной, лимонной и других кислот (в том числе до 40 мг аскорбиновой), до 0,3% дубильных веществ, витамины В1, В2, В3 В6, Е, РР, Р, К, каротин, соли железа, марганца, калия, натрия, кальция. Аромат плодов обусловлен эфирным маслом.

Лекарственное значение яблони и способы лечебного использования яблока

В древней медицине свойства яблок распределяли в зависимости от степени зрелости и вкусовых качеств. Авиценна терпкие, вяжущие и кислые яблоки считал склонными к холодным и влажным, сладкие — к теплой натуре. В зависимости от этого он считал, что кислые яблоки полезны при слабости желудка, отсутствии аппетита, дизентерии. По его мнению, свежие, и особенно сладкие, яблоки укрепляют сердце.

Листья яблони полезны в начальной стадии воспалительных процессов, от прыщей, способствуют быстрому заживлению ран и язв.

По словам Мухаммада Хусейна Шерази (XVIII в.) яблоки укрепляют сердце, желудок, печень и кишечник, улучшают аппетит, бодрят, улучшают настроение и веселят.

Особенно полезны они при затрудненном дыхании к нарушениях сердцебиения. Есть яблоки и вдыхать их запах полезно при нервных расстройствах навязчивых состояниях. Яблоки освежающе действуют на мозг, усиливают его работоспособность.

В народной медицине плоды яблони применяются при лечении малокровия, для нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, главным образом для предупреждения первичных запоров повышения аппетита.

При малокровии назначают ежедневно по 3 — 5 яблок 2—3 раза в день или яблочный сок либо компот по 1 стакану 3—4 раза в день.

С целью повышения аппетита и предупреждения запора рекомендуют съедать перед едой 2 — 3 яблока, не очищая их от кожуры.

О широком применении яблок в русской народной медицине свидетельствует поговорка: «По яблоку на день — и доктор не надобен».

Низкая калорийность яблок позволяет использовать их в диетах при ожирении — в разгрузочные дни больные питаются исключительно этим продуктом. Суточное потребление можно безболезненно доводить до 2 кг. Есть достоверные данные о том, что регулярное потребление яблок (даже 2 — 3 шт. в сутки) ведет к снижению уровня холестерина в крови человека, поэтому они особенно полезны пожилым людям, являясь хорошим профилактическим средством против атеросклероза- Главная заслуга в поглощении «лишнего» холестерина приписывается содержащимся в яблоках пектиновым веществам. Пектины не только «борются» с холестерином, но и связывают вредные для организма продукты обмена, образующиеся в кишечнике в процессе пищеварения, нейтрализуют токсины и ядовитые вещества, попадающие в кишечник или возникающие в нем из-за воспалений и прочих болезненных явлений.

Яблочную диету назначают гипертоникам, она способствует облегчению головной боли, уменьшает головокружение и шум в голове. Специальными опытами показано, что прием яблок в пищу оказал заметное улучшение 60% больных гипертонической болезнью в начальной стадии. В Соединенных Штатах Америки проведен массовый опыт использования яблок как средства предупреждения респираторных заболеваний (у нас они фигурируют как ОРЗ). 500 студентов Мичиганского университета съедали ежедневно 2 — 3 яблока. Среди них заболеваемость ОРЗ была в 3 раза меньше, чем в контрольной группе, в пищевом рационе которой яблок не было.

Хотя содержание витаминов в яблоках не очень высокое, в них представлен практически весь набор известных сегодня растительных витаминов, оттого этот пищевой продукт нужно рассматривать как важное средство предупреждения гипо- и авитаминоза. К тому же при умелом хранении можно иметь свежие яблоки практически круглый год. В Сибири, где оттепели зимой — редкое явление, целесообразно хранить яблоки в замороженном состоянии, витамины при этом сохраняются значительно лучше. Обилие солей калия в сочетании с высоким содержанием дубильных веществ делает яблоки продуктом, задерживающим образование в организме мочевой кислоты, избыток которой ведет к отложению солей, подагре и мочекаменной болезни.

Благодаря значительному содержанию пектиновых веществ свеженатертые яблоки — отличное средство лечения желудочно-кишечных расстройств, сопровождающихся поносом. Особенно удобны они для лечения поносов у детей. На Кавказе при желудочно-кишечных заболеваниях пьют яблочный сок или вино из яблок.

Благодаря содержанию солей калия и танина яблоки подавляют в организме образование мочевой кислоты. Наряду с этим яблоки обладают мочегонным действием и способствуют выделению из организма щавелевой кислоты. Поэтому длительное употребление яблок, не очищенных от кожуры, полезно для людей, страдающих подагрой и мочекаменной болезнью.

В случае отсутствия свежих яблок их можно заменить сушеными (компот или мелкий порошок — 1 столовая ложка на 200 мл кипятка).

При остром приступе подагры на пораженный сустав на ночь делают компресс из ломтиков моченых яблок. Сверху накладывают любую промасленную бумагу и фиксируют компресс. Утром его снимают. Такие процедуры проделывают в течение 2 — 3 недель до исчезновения болей, размягчения «шишек». Яблоки лучше брать сочные. В летнее время моченые яблоки можно заменить листьями лопуха или капусты, обильно смоченными водой. Лист прикладывают к суставу поверхностью, которая была обращена к земле.

Во время лечения исключить из употребления алкоголь, жареное мясо, салат, шпинат, редис, редьку, соленья, ограничить употребление соли.

Полезным является ароматный яблочный чай, который готовится следующим образом.

Берут 3—5 хорошо промытых, не очищенных от кожуры яблок, измельчают ножом на кусочки размером 1 х 1 см, добавляют 1 л воды, кипятят, добавляют сахар по вкусу и принимают по 1 — 2 стакана 3—4 раза в день.

В свежем виде рекомендуется употреблять яблоки для профилактики атеросклероза

Яблоки обладают мочегонным действием.

В этом случае 2—3 неочищенных яблока заливают 1 л воды и кипятят 15мин. Принимают по 1 стакану Зраза в день до еды.

Настой для этих целей можно приготовить из высушенной кожуры яблок.

Для этого 1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают как чай. Принимают по 1/2 стакана 5 — 6раз в день до еды.

Яблоками, соком и отваром из них лечат болезни печени без ограничения времени.

Два-три неочищенных яблока мелко режут и заливают 1л воды, кипятят 10— 15мин., добавляют сладости и лимон. Пьют отвар по 2 — 3 чашки в день в теплом виде.

При сахарном диабете принимать по 100мл 3раза в день до еды отжатый непосредственно перед употреблением яблочный сок из кислых сортов яблок.

Яблочный пектин обладает способностью связывать в организме радиоактивные вещества — стронций и кобальт. В пищеварительном тракте пектин почти не переваривается и удаляется из организма вместе с вредными веществами. В период цветения рекомендуется съедать с медом по 2 — 3 пригоршни цветков яблони, а также 1 — 2 пригоршни цветков с еще не распустившимися бутонами.

По описаниям Д.С.Джарвиса, в народной медицине Америки широко применяется яблочный уксус для лечения ряда заболеваний внутренних органов, таких как хронический гастрит и энтероколит, хронические холециститы, ожирение, гипертоническая болезнь, подагра, полиартриты, ангина, стоматиты, варикозное расширение вен, кожный зуд, рожистое воспаление, грибковые заболевания ногтей, ночная потливость. В книге автор подробно указывает способ приготовления уксуса и рекомендации по его употреблению.

Используют яблоки и как наружное лекарство. Кусочки их или свеженатертую кашицу накладывают на участки кожи, пораженные ожогом и обморожением, а также на плохо заживающие язвы-

Мазью из натертых яблок на сливочном масле смазывают царапины, ссадины и трещины на губах и сосках.

В коре корней яблони содержится гликозид флорицин, несколько снижающий уровень сахара в крови. По этой причине лекарства из корней употребляют при легких формах диабета.

Сушеные яблоневые листья заваривают кипятком, и настой пьют при простуде и охриплости голоса.

Для приготовления настоя измельченные листья заливают водой в соотношении 1:4, кипятят по 10— 15мин. Принимают по 2 — 3 столовых ложки 4 — 5раз в день до еды.

В Ботаническом словаре герметической медицины о яблоне написано следующее: «Холодна и умеренно суха; посвящается Церере. Дерево — Скорпион, Юпитер. Фрукты отмечены Венерой. Если жених видит во сне, что ест яблоко, это значит, что скоро он будет счастлив. Яблоко носит знак Адамова падения.

Совершенно гнилое яблоко разрезать пополам, вынуть семечки, а мякоть приложить к воспаленному глазу. То же действие будет, если привязать к глазу на ночь кусочек сырой телятины или говядины, а утром закопать в землю.

Ниткой разрезать яблоко пополам, натереть обеими половинками бородавку, сложить, связать их той же ниткой и закопать в навоз. Когда сгниет яблоко, тогда, говорят, пропадут и бородавки».

Дикорастущие родственные виды яблони

В европейской части России встречается дикорастущая яблоня лесная — Malus sylvestris Mill., распространенная в лесной и степной зонах. Ее побеги, листья, цветки в общем такие же, как у культурных сортов яблони домашней, а плоды, конечно, значительно мельче и резкого кислого вкуса. В свежем виде их можно есть только после продолжительной лежки, но они годятся для приготовления многих хороших пищевых продуктов. Их используют, в частности, для производства шипучего вина (сидра) и некоторых кондитерских изделий (мармелада, пастилы и др.), причем в ряде случаев они даже имеют преимущество перед культурными сортами, так как более богаты пектиновыми веществами. Из них можно варить варенье, кисель, квас, использовать как добавку к компоту. Дикорастущие яблони находят широкое применение в народной медицине. Считается, что дикорастущие растения эффективнее воздействуют на болезни, поскольку имеют биогенные соединения необычного вида, к которым у организма нет привыкания.

Дикая яблоня считается растением Сатурна.

Источник статьи: http://roza-zanoza.ru/derevia/yablonya-domashnyaya-opisanie-i-osobennosti.html