История яблони: до людей и с людьми

Ежегодно в мире собирается более восьмидесяти миллионов тонн яблок, а число сортов этого фрукта превышает семь с половиной тысяч. Ученые уже довольно давно знают, что родиной культурной яблони были горные леса к западу от Тянь-Шаня, на территории нынешних Казахстана и Киргизии. Недавно появилось исследование, в котором раскрываются новые подробности истории яблони. В частности, автор пришел к выводу, что эволюционные изменения, приведшие в итоге к появлению современных яблонь, начались у их диких предков еще до того, как на эти плоды обратили внимание люди.

Двумя годами ранее историю яблонь сумела уточнить команда ученых из Китая и США, сравнившая геномы 117 сортов культурной яблони и 20 диких видов яблонь. Исследователи подтвердили, что основным предком домашней яблони (Malus domestica) была яблоня Сиверса из Казахстана. В дальнейшем, когда яблони распространялись на запад вдоль Великого шелкового пути, они скрещивались с местными видами: в Сибири – с ягодной яблоне (M. baccata), на Кавказе – с восточной яблоней (M. orientalis), в Европе – с лесной яблоней (M. sylvestris). Примерно 46 % генома современных яблок унаследованы от яблони Сиверса, а 21 % – от лесной яблони.

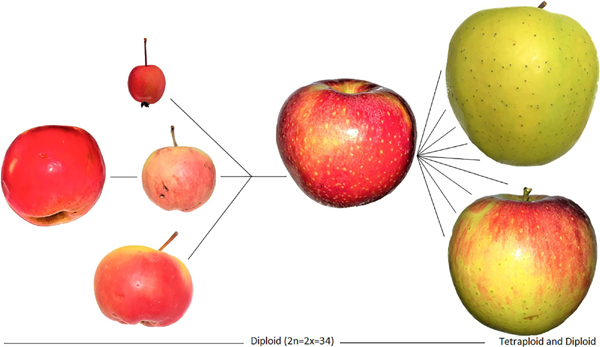

История культурной яблони. Крайняя слева – яблоня Сиверса, далее сверху – ягодная яблоня, в центре – яблоня восточная, снизу – яблоня лесная. Эти четыре вида были предками домашней яблони, давшей позже множество различных сортов.

На другом направлении распространения яблонь из Центральной Азии – на восток, в Китай, они тоже скрещивались с местными видами, генетические следы которых сохраняются в некоторых китайских сортах. Восточноазиатские яблони, считающиеся сейчас самостоятельными видами: яблоня сливолистная (M. prunifolia, известна российским садоводам как «китайка») и яблоня азиатская (M. asiatica), вероятно возникли в результате гибридизации между яблоней Сиверса и сибирской ягодной яблоней.

Неожиданным выводом в исследовании 2017 года оказалось, что казахстанские яблони Сиверса и представители того же вида, растущие совсем рядом, только по другую сторону гор, в Синьцзяне, генетически отличаются друг от друга. И синьцзянские яблони не внесли никакого генетического вклада в яблоню домашнюю. Зато теперь их рассматривают как источник потенциально полезных генов для новых сортов.

Автором нового исследования стал Роберт Шпенглер (Robert N. Spengler III), руководитель лаборатории палеоэтноботаники Института изучения истории человечества Общества Макса Планка. Его статья об истории яблони была опубликована в журнале Frontiers in Plant Science, также яблоне посвящена значительная часть его книги «Плоды из песков» (Fruit from the Sands. The Silk Road Origins of the Foods We Eat), которая этим летом выходит в издательстве Калифорнийского университета.

Важным фактором, благодаря которому яблоки стали такими, какими мы их знаем, Шпенглер называет приспособление к эндозоохории – распространению семян при помощи животных, поедающих плоды. Для привлечения распространителей плоды растений становятся крупнее, приобретают яркую окраску и сладкий вкус. При этом у представителей семейства розоцветных, к которому принадлежит яблоня, можно заметить две стратегии. Одни растения, например, вишня или малина, “делают ставку” на птиц. Их плоды небольшого размера. Другие ориентируются на поедание плодов крупными животными, “мегафауной” (Шпенглер относит к этой категории млекопитающих с весом от сорока килограммов). У таких растений проявляется тенденция к постепенному увеличению размера плодов за счет вкусной мякоти, а семена при этом остаются мелкими и легко проходят через кишечник млекопитающих, не теряя всхожести.

Яблоня эволюционировала по второму пути. Конечно, особенно крупными и сладкими яблоки стали уже в процессе искусственного отбора, но началось их увеличение еще без участия человека. До сих пор дикие яблоки с удовольствием едят медведи, олени и другие животные. Сейчас их роль в распространении семян невелика, так как мала их численность животных, а свобода передвижения ограничена сохранившимися лесами, но в плейстоценовую эпоху они играли ведущую роль в расселении яблони.

Предполагается, что помимо яблони Сиверса данное направление эволюции было свойственно другими видам крупноплодных диких яблонь (например, лесной яблоне и яблоне Недзвецкого, Malus niedzwetzkyana), а также диким предкам абрикоса (Prunus armeniaca), персика (Prunus persica), тибетскому персику (Prunus mira) или растущему в Китае персику Давида (Prunus davidiana).

Биологи объясняют таким же эволюционным приспособлением появление некоторых крупноплодных деревьев в других семействах и других регионах Земли. Иногда эта стратегия становится опасной. Если вид-распространитель исчезает, растение, тесно приспособленное к сотрудничеству с ним, испытывает значительные затруднения и тоже может исчезнуть. В эту ловушку попали некоторые южноамериканские деревья, чьи плоды поедали представители плейстоценовой мегафауны – гигантские ленивцы и гомфотерии. После их вымирания деревьям пришлось нелегко. Впрочем, некоторым вновь повезло и они “нашли” нового распространителя – человека. Например, в диком виде авокадо сейчас довольно редко встречается в лесах Южной Америки, зато люди его выращивают в тропиках по всему миру. Но если бы люди не полюбили авокадо, этот вид, весьма вероятно, уже бы исчез. Авокадо и другие растения, которые развивались в ходе совместной эволюции с вымершими ныне видами животных, биолог Дэниэл Янсен предложил называть «эволюционными анахронизмами», подробнее о них можно прочитать в отдельном очерке.

Роберт Шпенглер отмечает, что, по палеоботаническим данным, в голоценовую эпоху многие деревья семейства розоцветных в Евразии испытали значительное сокращение своего ареала. Например, дикий персик сейчас уже находится на грани исчезновения. Шпенглер выявил корреляцию между размером плода и сокращением ареала. Чем крупнее плоды у дерева, тем значительнее снизилось его распространение после плейстоцена (до вмешательства человека). Логично предположить, что ранее семенам помогали распространяется исчезнувшие теперь виды млекопитающих. Те же деревья и кустарники, чьи семена распространяют птицы, не испытали подобных проблем. Даже среди диких яблонь мелкоплодная ягодная яблоня (M. baccata) растет в дикой природе на значительно большей площади, чем три других предковых вида яблони.

Но для яблонь, как и для некоторых других плодовых деревьев, новыми распространителями стали люди. Путь от дикой яблони Сиверса к домашней яблони отличался от стратегии одомашнивания злаков. С одной стороны, получить более привлекательные плоды можно было, минуя длительный отбор в течение ряда поколений. Для дикие яблок на Тянь-Шане характерная высокая пластичность и широкий диапазон фенотипических признаков. В дикой популяции есть деревья, которые дают плоды диаметром до восьми сантиметров, плоды некоторых диких яблонь могут быть сладкими и ароматными. Люди могли просто выбрать более сладкие и крупные плоды. Но с другой стороны, возникала и серьезная трудность. При половом размножении потомство яблонь не сохраняет родительских характеристик. Если мы посадим семечко сортовой яблони, из него вырастет дерево с непредсказуемыми свойствами. Желаемые характеристики сорта сохраняются лишь при помощи размножения прививкой. Но, надо признать, прививать черенки люди научились довольно быстро. Античные садоводы уже хорошо знали этот метод.

Шпенглер отмечает свидетельства употребления в пищу плодов разных видов яблонь еще до распространения из Центральной Азии яблони Сиверса. Наиболее известны высушенные половинки яблок, обнаруженные в царской гробнице в Уре. Они датируется концом четвертого тысячелетия до н.э., и, скорее всего, относятся к виду M. orientalis. Остатки яблок начала 1 тыс. до н. э. археологи нашли в оазисе Кадес в пустыне Негев. Жители древнего Ближнего Востока сушили яблоки, что не только было необходимым для длительного хранения, но и помогало улучшить их терпкий вкус, когда сушеные яблоки использовали для приготовления отвара. В Европе в пищу шли плоды лесной яблони.

Находки семян яблок в поселениях людей 8 – 1 тыс. до н. э.

Современное культурное яблоко возникло благодаря торговым связям между Центральной Азией и странами Ближнего Востока и Европы. Во время продвижения по Великому шелковому пути яблоня Сиверса подверглась гибридизации с местными видами. Шпенглер полагает, что отдельные виды яблонь оказались в изоляции из-за периодических оледенений, эта изоляция сохранялась и позже, когда ледники отступили, и преодолеть ее яблони смогли только при помощи человека.

Источник статьи: http://polit.ru/article/2019/06/01/ps_apple/

Формула цветка яблони. Строение цветка яблони

Из нашей статьи вы узнаете, какова формула цветка яблони. Это удивительное растение весной радует нас белоснежным или розовым нарядом, а летом и осенью — вкусными и сочными плодами. Давайте узнаем об особенностях строения этих удивительных цветков более подробно.

Характерные признаки семейства Розовые

Яблоня является близким сородичем черешни, абрикоса, сливы, айвы и рябины. Все они относятся к семейству Розовые. Всего данная систематическая единица насчитывает около 3 тысяч видов. Среди них встречаются деревья, кустарники и травянистые растения.

Розовые характеризуются наличием простых или сложных листьев с очередным расположением на стебле. А вот плоды отличаются большим разнообразием. Это могут быть простые или сборные костянки, земляничины, семянки, коробочки и, конечно же, яблоки. Кстати, такой тип плода характерен не только для одноименного растения, но и для айвы, рябины и груши.

Что такое формула цветка яблони

Однако основным систематическим признаком, определяющим семейство растения, является строение цветка. В ботанике используют не только словесное описание его морфологических особенностей, но и такое понятие как формула цветка. У яблони она имеет следующий вид: Ч5Л5Т∞П1. Что же означает формула?

Расшифровка формулы

Что же означает это сочетание цифр и символов? Ч5 — это число чашелистиков цветка яблони. Так называются видоизмененные листья, которые расположены у основания бокаловидного цветоложа. Они имеют треугольную форму, окрашены в зеленый цвет, срастаются у основания, а книзу заострены. Совокупность чашелистиков называют чашечкой.

Л5 — число лепестков. Их совокупность — это венчик цветка. Лепестки свободные, округлой формы, никогда не срастаются между собой. Размер венчика максимально достигает 5 см. Лепестки цветка яблони могут быть окрашены в белый или розовый цвет. Венчик и чашечка вместе составляют покровы — двойной околоцветник.

Количество тычинок цветка яблони обозначают знаком ∞. В зависимости от вида их численность может варьировать от 18 до 50. Располагаются тычинки не беспорядочно, а кругами с определенным количеством. В первом их всегда десять. На тычиночных нитях данных структур находятся пыльники с мужскими половыми клетками. Их называются спермиями, но чаще — пыльцой.

П1 — обозначение числа пестиков цветка яблони. На самом деле он состоит из пяти отдельных столбиков, которые срастаются у основания практически до половины своей высоты. Его нижняя часть формирует завязь, в которой и происходит развитие семени.

Особенности строения

В зависимости от признака строения цветок яблони можно классифицировать следующим образом:

- обоеполый — имеет пестик и тычинки;

- анемофильные — опыляются с помощью ветра, энтомофильные — при участии насекомых;

- актиноморфные — позволяют провести несколько осей симметрии.

Значение для опылителей

Теоретически строение цветка яблони делает это растение способным к самоопылению. Но на практике такого процесса не происходит. Поэтому для оплодотворения и получения хорошего урожая обязательно необходимо наличие деревьев другого сорта. Оптимальным расстоянием при этом является 50 метров. Такой перенос пыльцы ветром называют перекрестным.

Но самое эффективное опыление яблонь происходит при помощи насекомых. Основная роль в этом процессе принадлежит медоносным пчелам. От числа других насекомых в опылении их доля составляет до 95 %. Этому способствует аромат и большое количество сахаров, содержащихся в пыльце. В результате с одного гектара цветущего сада можно получить около 30 кг меда. К опылителям яблонь также относятся дикие пчелы и шмели.

Период цветения

Волшебная пора, когда яблочные сады надевают свое пышное убранство с волшебным ароматом, продолжается всего около двух недель. Начало этого периода зависит от региона. Яблони считаются неприхотливыми растениями, среди которых встречается много морозоустойчивых видов. Обычно это происходит в конце апреля и начале мае. Но в северных районах яблони зацветают только к июлю.

Не все сорта этого плодового дерева выращивают для получения урожая. Человек использует яблоню и для декорирования ландшафтов. Их плоды маленькие и несъедобные. Но они окрашены в очень яркие цвета, долго не опадают с ветвей, радуя глаз поздней серой осенью. А для некоторых животных и птиц они служат еще и кормом.

Впервые яблоня начинает цвести уже на первый год после посадки ее саженцев. Однако плодоносить начинает только через несколько лет. В период цветения эти плодовые деревья нуждаются в особом уходе. Как только появятся бутоны, их необходимо опрыскивать для защиты будущих плодов от грибковых заболеваний и вредных насекомых. Чаще всего для этого используют смесь извести и медного купороса. В период цветения почву обогащают органическими удобрениями. Для этого в нее вносят растворы коровяка или куриного помета.

По каким причинам яблоня не зацветает вовремя? Этому факту может быть несколько объяснений. К примеру, во время посадки корневая шейка была сильно углублена в почву. Большое значение имеет и правильное формирование кроны. Самые мощные ветви должны расти параллельно почве. На своевременное цветение влияет и недостаток железа. Если подвой, на котором развиваются саженцы, был от зимних сортов, цветения стоит ждать лет через восемь.

Опытные садоводы заметили, что хороший урожай яблок удается собрать не каждый год. Это объясняется периодичностью их плодоношения. Оно происходит после обильного цветения в результате истощения растения или избытка фитогормонов.

Удивительные свойства

Факт того, что сами яблоки богаты железом и другими микроэлементами, известен каждому. Однако в лечебных и профилактических целях используют и цветки этого плодового дерева. Из них готовят настои и отвары. Эти продукты обладают противовоспалительным и бактерицидным действием. Их используют и при похудении, поскольку отвар из цветов яблони способствует сжиганию жира и снижению уровня холестерина в крови. Железо содержится не только в плодах, но и в цветках. Поэтому их также применяют при анемии. Отвары из яблоневого цвета обладают общеукрепляющим действием, повышающим иммунитет. Противопоказаниями для их употребления являются повышенная свертываемость крови и тромбофлебит.

Итак, в нашей статье читатели ознакомились со строением цветка яблони. Он является обоеполым, опыляется при помощи ветра или насекомых. Формула цветка яблони — Ч5Л5Т∞П1. Его двойной околоцветник включает по 5 лепестков и чашелистиков. Поскольку это число нечетное, через такой цветок можно провести несколько осей симметрии. Один пестик окружен многочисленными тычинками. Венчик окрашен в белый или розовый цвет. Период цветения наступает весной и продолжается около двух недель.

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/373898/formula-tsvetka-yabloni-stroenie-tsvetka-yabloni