- Классификация природных экосистем биосферы на ландшафтной основе

- Алексей Юрьевич

- Биогеография. Основные биомы суши. Факторы, определяющим тип биома

- Экосистемы и биомы

- Что такое экосистема?

- Что такое биом?

- Тундра

- Климатические условия

- Растительный мир

- Животный мир

- Тайга

- Климатические условия

- Растительный мир

- Животный мир

- Лиственные леса

- Климатические условия

- Растительный мир

- Животный мир

- Пустыни

- Климатические условия

- Растительный мир

- Животный мир

- Тропические леса

- Климатические условия

- Растительный мир

- Животный мир

- Саванны

- Климатические условия

- Растительный мир

- Животный мир

Классификация природных экосистем биосферы на ландшафтной основе

Классификации природных систем биосферы базируются на ландшафтном подходе, так как экосистемы — неотъемлемая часть природных географических ландшафтов, образующих географическую (ландшафтную) оболочку Земли. Биогеоценозы (экосистемы) образуют на поверхности Земли биогеосферу, являющуюся основой биосферы, которую В. И. Вернадский называл «пленкой жизни», а В. Н. Сукачев — «биогеоценотическим покровом».

«Биогеоценотический покров» В. Н. Сукачева — это не что иное, как ряд природных экосистем, представляющих собой пространственные (хорологические) единицы биосферы. Эти единицы совпадают своими границами с ландшафтными элементами географической оболочки Земли.

Ландшафт — природный географический комплекс, в котором все основные компоненты находятся в сложном взаимодействии, образуя однородную по условиям развития единую систему.

По происхождению выделяют два основных типа ландшафтов — природный и антропогенный. Природный ландшафт формируется исключительно под влиянием природных факторов и не преобразован хозяйственной деятельностью человека. Выделяли следующие природные ландшафты:

—геохимический — обозначает участок, выделенный на основе единства состава и количества химических элементов и соединений.

—элементарный ландшафт обозначает участок, сложенный определенными породами, находящимися на одном элементе рельефа, в равных условиях залегания грунтовых вод, с одинаковым характером растительных ассоциаций и одним типом почв;

—охраняемый ландшафт, на котором в установленном порядке регламентированы или запрещены все или отдельные виды хозяйственной деятельности.

Антропогенный ландшафт — это преобразованный хозяйственной деятельностью бывший природный ландшафт настолько, что изменена связь природных компонентов. Сюда относятся ландшафты:

—агрокультурный (сельскохозяйственный) — растительность которого в значительной степени заменена посевами и посадками сельскохозяйственных и садовых культур;

—техногенный, структура которого обусловлена техногенной деятельностью человека, связанной с использованием мощных технических средств (нарушение земель, загрязнение промышленными выбросами и т. п.); сюда же входит ландшафт индустриальный, образующийся в результате воздействия на среду крупных промышленных комплексов;

—городской (урбанистический) — с постройками, улицами и парками.

Границы географической (ландшафтной) оболочки Земли совпадают с границами биосферы, но поскольку в географическую оболочку входят и участки, где нет жизни, можно условно принимать, что биосфера входит в ее состав. Фактически же — это неразрывное единство, о чем свидетельствует и ландшафтный подход при выделении типов природных экосистем.

Главный источник энергии для ландшафтной оболочки — солнечная радиациия. Для биосферы солнечная энергия — это прежде всего «движитель» биогеохимических циклов биофильных элементов и главный компонент фотосинтеза — источника первичной продукции. Продуктивность биосферы складывается из продуктивности различных природных экосистем. Продуктивность различных типов экосистем далеко неодинакова и занимают они разные по величине территории на планете. Различия в продуктивности связаны с климатической зональностью, характером среды обитания (суша, вода), с влиянием экологических факторов локального порядка и т. п., сведения о которых излагаются ниже при характеристике природных экосистем как хорологических единиц биосферы, классифицированных на принципах так называемого биомного подхода. По Ю. Одуму биом — «крупная региональная и субконтинентальная экосистема, характеризующаяся каким-либо основным типом растительности или другой характерной особенностью ландшафта».

Опираясь на эти представления, Ю. Одум предложил следующую классификацию природных экосистем биосферы:

I. Наземные биомы.

Тундра: арктическая и альпийская. Бореалъные хвойные леса. Листопадный лес умеренной зоны. Степь умеренной зоны. Тропические степи и саванны.

Чапарраль — районы с дождливой зимой и засушливым летом.

Пустыня: травянистая и кустарниковая.

Полувечнозеленый тропический лес: выраженный влажный и сухой сезоны.

Вечнозеленый тропический дождевой лес.

II. Типы пресноводных экосистем. Лентические (стоячие воды): озера, пруды и т. д. Заболоченные угодья: болота и болотистые леса.

III. Типы морских экосистем. Открытый океан (пелагическая).

Воды континентального шельфа (прибрежные воды).

Районы апвелинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством).

Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, соленые марши и т. д.

Границы распространения биомов определяются ландшафтными компонентами материков, в названии, доминирующая растительность (лесной, кустарниковый и т.п.). В водных экосистемах растительные организмы не доминируют, поэтому за основу взяты физические признаки среды обитания («стоячая», «текучая» вода, открытый океан и т. п.).

Как явствует из вышесказанного, биом — это экосистема, которая совпадает своими границами с ландшафтами регионального уровня. Он состоит из тех же компонентов, что и ландшафт, но главный компонент его — биота, и основное внимание здесь уделяется процессам, создающим органическое вещество, и биохимическому круговороту веществ.

Источник статьи: http://ekologyprom.ru/lekczii-po-disczipline-qekologiyaq/18-lekcii-po-jekologii/557-klassifikacija-prirodnyh-jekosistem-biosfery-na.html

Алексей Юрьевич

Экосистемы являются неотъемлемой частью природных географических ландшафтов, образующих географическую (ландшафтную) оболочку Земли. Биогеоценозы (природные сообщества) образуют на поверхности Земли так называемую биогеосферу, являющуюся основой биосферы.

Ландшафт — природный географический комплекс, в котором все основные компоненты — верхние горизонты литосферы, рельеф, климат, воды, почвы, биота — находятся в сложном взаимодействии, образуя однородную по условиям развития единую систему. По происхождению выделяют два основных типа ландшафтов — природный и антропогенный.

Природный ландшафт формируется исключительно под влиянием природных факторов и не преобразован хозяйственной деятельностью человека. Природные ландшафты разделяются на:

- геохимические, представляющие участки поверхности, выделенные на основе единства состава и количества химических элементов и соединений;

- элементарные, обозначающие участки с определенными породами, находящимися на одном элементе рельефа, в равных условиях залегания грунтовых вод, с одинаковым характером растительных ассоциаций и одним типом почв;

- охраняемые, на которых регламентированы или запрещены все или отдельные виды хозяйственной деятельности.

Однако сейчас на суше преобладают антропогенные ландшафты, то есть бывшие природные ландшафты, преобразованные хозяйственной деятельностью настолько, что изменена связь их природных компонентов. К антропогенным ландшафтам относятся:

- агрокультурный (сельскохозяйственный), растительность которого в значительной степени заменена посевами и посадками сельскохозяйственных и садовых культур;

- техногенный, структура которого обусловлена техногенной деятельностью человека, связанной с использованием мощных технических средств и нарушением земель, загрязнением промышленными выбросами и др.;

- индустриальный, образующийся в результате воздействия на среду крупных промышленных комплексов;

- городской (урбанистический), характеризуемый постройками, улицами, коммуникациями, парками и т. д.

Границы географической (ландшафтной) оболочки Земли совпадают с границами биосферы, но поскольку в географическую оболочку входят участки, где нет жизни, можно условно принимать, что биосфера входит в ее состав.

Главный источник энергии для ландшафтной оболочки — солнечная радиация, которая является главным компонентом фотосинтеза. Но энергия Солнца, используемая в фотосинтезе, составляет лишь 2-3% от всей его энергии, достигшей поверхности Земли. Остальная солнечная энергия расходуется на абиотическую среду, если не считать достаточно активного участия ее в процессах физико-химического разложения, распада и др. Однако абиотические факторы вместе с биотическими определяют эволюционное развитие организмов и гомеостаз экосистем. В свою очередь растительный и животный мир — столь мощные природные компоненты, что могут влиять на окружающую среду и переделывать ее «под себя», создавая определенную микросреду (микроклимат). Все это свидетельствует о том, что живая природа существует в едином энергетическом поле всего ландшафта. Продуктивность различных типов экосистем далеко не одинакова, и занимают они разные по величине территории на планете. Различия в продуктивности связаны с климатической зональностью, характером среды обитания (суша, вода), с влиянием экологических факторов локального порядка и т. д.

Природные экосистемы могут быть классифицированы на принципах так называемого биомного подхода. Биом — крупная региональная или субконтинентальная экосистема, характеризующаяся каким-либо основным типом растительности или другой характерной особенностью ландшафта. Он состоит из тех же компонентов, что и ландшафт, но главный его компонент — биота, а границы биома совпадают с ландшафтами регионального уровня. На основе биомного подхода природные экосистемы разделяются на наземные, пресноводные и морские.

Источник статьи: http://isgod.ru/posts.php?id=15

Биогеография. Основные биомы суши. Факторы, определяющим тип биома

Вопрос 1. Чем можно объяснить различия растительного и животного мира разных континентов?

Различия во флоре и фауне континентов объясняются:

1) геологической историей континентов;

2) разницей в климатических условиях;

3) изоляцией континентов друг от друга.

Вопрос 2. Каковы причины выделения отдельных биогеографических областей на Земле?

Биом — крупная биосистема, состоящая из нескольких экосистем (биогеоценозов) одной природно-климатической зоны и характеризуется каким-либо доминирующим типом растительности или другой особенностью ландшафта.

На Земле существуют следующие биомы: леса умеренного пояса (листопадные леса), степи, пустыни, хвойные леса (тайга), тундра, саванны, дождевые тропические леса.

Основным фактором, определяющим тип биома, является климат, так как характер среды создается в основном температурой, количеством осадков, а также направлением и силой ветров. С учетом родства видов, населяющих те или иные территории, в настоящее время выделяют следующие биогеографические области:

1. Голарктическая (Северная Америка с Гренландией, Евразия без Индии, Исландия, Корея, Япония и Северная Африка).

2. Палеотропическая (Африка южнее Сахары, Мадагаскар, Индия и Индокитай).

3. Австралийская (Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Океания).

4. Неотропическая (Южная и Центральная Америка).

5. Антарктическая (Антарктика).

Источник статьи: http://buzani.ru/biologiya/v-b-zakharov-11kl/463-6-2-biogeografiya-osnovnye-biomy-sushi

Экосистемы и биомы

Нашу планету населяют разнообразные живые организмы. Все они отличаются внешним видом, продолжительностью жизни, местом и условиями обитания.

Что такое экосистема?

Это зона, в которой все организмы неразрывно связаны друг с другом. Экосистема не ограничена размерами: это может быть как маленькая горная речка, так и пустыня протяженностью в сотни километров. Вне зависимости от размеров в каждой экосистеме существует баланс, нарушение которого приводит к значительным изменениям условий жизни всех обитателей территории.

Что такое биом?

Это территория с определенным климатом, набором доминирующих растений и животных приспособленных к жизни в таких условиях. Однако деление на биомы весьма условно. Одни и те же биомы существуют на разных континентах, а обитатели этих зон все-таки отличаются друг от друга.

Тундра

По мнению большинства биологов, основным признаком, по которому классифицируют сухопутные биомы, является особенность растительности. Принято различать шесть основных биомов суши: тундра, хвойный лес, листопадный лес, пустыня, тропический лес, саванна.

Тундра покрывает около одной пятой всей территории суши и расположена в Гренландии, а также в северных областях Евразии и Северной Америки.

Климатические условия

Тундра — самый холодный и наиболее сухой из всех биомов Земли. Здесь выпадает незначительное количество осадков (как правило, менее 30 см в год). Зима очень длинная, а лето может длиться всего 6—10 недель. В течение зимы температура может опускаться до -45°С, а летом воздух нагревается всего лишь до 10°С. Однако этого вполне достаточно, чтобы снег на поверхности земли растаял.

Растительный мир

Довольно суровые климатические условия оказали большое влияние на разнообразие растительного мира биома. Тем не менее, даже неглубокого слоя почвы, который промерзает зимой и оттаивает летом, достаточно для жизни некоторых растений. В основном это мхи и травы, иногда — низкорослые кустарники. Все эти растения смогли приспособиться к условиям вечной мерзлоты, сильным ветрам и короткому вегетативному периоду. Флора тундры смогла адаптироваться к короткому и холодному лету, бедным почвам и недостатку света. Особенно это заметно летом, когда территории биома покрываются густым ковром растений.

Животный мир

Оказывается, не только растения, но и животные способны существовать в экстремальных условиях холода! Лемминги, северные олени, зайцы, песцы, волки, белые совы — типичные обитатели тундры.

Но, пожалуй, самым крупным и наиболее опасным представителем животного мира тундры является белый медведь. Вес этого гиганта может превышать 700 кг, а за один прием пищи самец белого медведя может съесть до 70 кг пищи! Выжить в суровых климатических условиях этому представителю тундры позволяют уникальное обоняние, отличные зрение и слух: он может учуять запах на расстоянии до 32 км. Более того, белый медведь — отличный пловец. Его мощные передние лапы снабжены перепонками, а задние играют роль руля. Медведь не впадает в спячку и очень хорошо переносит отрицательные температуры. Все животные тундры вынуждены приспосабливаться к особым условиям жизни. Одни виды успевают родить и подрастить потомство в течение холодного лета, другие появляются здесь только на определенный период, в основном на лето, т.е. мигрируют. Это и есть одна из особенностей животного мира тундры: кроме постоянных обитателей есть еще и сезонные.

Тайга

Тайга — биом хвойных, или северных, лесов, один из наиболее крупных. Площадь тайги составляет около 11% всей поверхности суши и более одной четверти всех лесных угодий Земли. Таежные леса протянулись вдоль северных широт Северной Америки (материковые части Канады), Европы (Скандинавский полуостров и Финляндия), России (Восточно-Европейская равнина, Сибирь и Дальний Восток).

Климатические условия

Для этого региона характерны долгая и холодная зима, короткое и влажное лето. В зимний период температура в некоторых районах может понижаться до -50°С, а летом нередко превышает +ЗСРС. В течение года тайга получает незначительное количество осадков: зимой они выпадают в виде снега, летом — дождя.

Растительный мир

Недостаток тепла и света, кислые, каменистые и бедные полезными веществами почвы обусловили довольно скромное разнообразие растительного мира тайги.

Ель, сосна, пихта — основные хвойные деревья региона. Однако самым распространенным таежным деревом является лиственница, которая занимает почти половину территории биома.

Из лиственных деревьев на хорошо увлажненных участках встречаются береза, осина и ольха.

Животный мир

Животный мир тайги несколько разнообразнее, чем тундры. Тайга способна прокормить довольно большое количество животных. Из мелких обитателей этого биома широко распространены мышевидные грызуны: мыши и полевки. Причем и те, и другие зимой не впадают в спячку, а питаются заранее припасенными кормами, припрятанными в дуплах или норах. В тайге много хищников, в основном волков, рыжих лисиц, соболей, норок и рысей. Наиболее крупные животные — северный олень, бурый медведь и амурский тигр.

Северный олень обитает в таежных регионах Европы, Сибири и Северной Америки. Это крупное травоядное животное, основу рациона которого, почти 90%, составляют лишайники.

Бурый медведь — один из самых опасных и крупных земных хищников. К зиме он нагуливает огромный запас подкожного жира (до 180 кг) и на полгода залегает в берлогу. Несмотря на довольно неуклюжий внешний вид, медведь отлично бегает (иногда развивая скорость до 50 км/ч), плавает и лазает по деревьям Амурский, или уссурийский, тигр обитает в хвойных лесах Дальнего Востока России.

По силе и мощи амурский тигр не имеет себе равных во всей мировой фауне. Несмотря на силу и грозный вид, это животное не представляет опасности для человека: он скорее нападет на кабана, косулю, оленя или домашний скот. Основу рациона тигра составляют пятнистые олени, косули, лоси и мелкие млекопитающие. Кроме того, при случае амурский тигр не откажется от рыбы, птиц, мышей и плодов разных растений.

В тайге обитает большое количество птиц, которые очень хорошо приспособились к суровым условиям. Многие из них живут в этих местностях в течение всего года, а некоторые улетают на зиму в теплые края.

Глухарь, рябчик, совы, дятлы, азиатская дикуша — типичные представители пернатых тайги.

Лиственные леса

Биом лиственных лесов расположен в Северном полушарии на территории Соединенных Штатов, Канады, почти всей Европы, России, Японии и Китая.

Климатические условия

Климатические условия этого биома более мягкие, чем тундры и тайги. Кроме того, зона лиственных лесов характеризуется ярко выраженной сменой времен года. Холодная зима сменяется умеренно теплой весной, относительно жарким летом и теплой осенью, а максимум осадков приходится на лето. Среднегодовая температура лиственного леса держится на отметке 5—ИРС, причем летом воздух прогревается в среднем до 21°С, а зимние температуры чаще всего бывают ниже нуля.

Растительный мир

К существованию в условиях разных температур хорошо приспособились листопадные деревья С чередованием времен года меняется и внешний вид леса при сокращении продолжительности дня деревья теряют листву, а с началом весны листики появляются снова Этот процесс повторяется из года в год. Типичными и хорошо известными представителями лиственного леса являются дуб, клен, липа, вяз, ясень, береза и осина. Следует помнить, что лиственный лес состоит не только из листопадных деревьев — чаще всего с ними соседствуют хвойные породы <сосна и ель).

Животный мир

Животные этого биома хорошо приспособились к смене времен года: они в состоянии пережить как зимнюю стужу, так и летний зной. Это черные медведи, благородные олени, волки, лисы, различные грызуны, кроты и множество птиц.

Черного медведя еще называют барибалом. У него гладкий и блестящий мех чисто черного цвета.

У молодых барибалов бывает светло-серая окраска, которая меняется на черную только к двухлетнему возрасту. Барибал ведет сезонный образ жизни: зимой он впадает в спячку. Причем берлогу готовит не очень тщательно — при выпадении снега просто роет незначительное углубление в земле. Чаще всего барибал устраивается на зиму в пещерах или расщелинах скал, а летом ведет сумеречный образ жизни.

Благородный олень — очень осторожное животное с великолепно развитыми зрением, слухом и обонянием Его можно увидеть на территории Европы, Южной Скандинавии, Монголии, Юго-Восточного Китая и Северной Америки. В рационе питания благородного оленя — разнообразная растительная пища, в основном однолетние побеги кустарников, листья мхи, травы, грибы и ягоды. Олени очень остро ощущают дефицит соли. При ее нехватке они начинают лизать землю, обогащая свой организм минеральными солями.

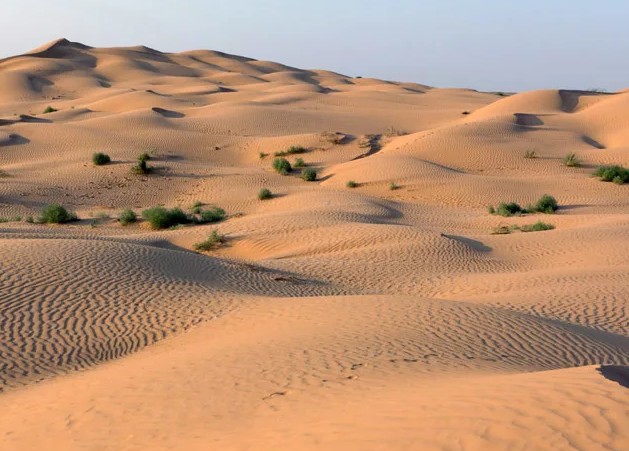

Пустыни

Пустыни занимают довольно большую территорию суши: площадь крупнейшей из них — Сахары (более 7 млн км 2 ) — почти равна площади всей Европы.

Климатические условия

Климатические условия пустыни зависят от ее географического положения и вида. Очень жаркое лето и довольно теплые остальные времена года характерны для песчаных пустынь. В течение зимы выпадает незначительное количество осадков. Как правило, это легкий дождь, во время которого вода испаряется быстрее, чем просачивается в почву. А бывает и так, что дождевая вода успевает испариться, так и не достигнув поверхности Земли.

Климат прибрежных пустынь отличается сезонностью: холодная зима плавно переходит в долгое и умеренно теплое лето. Зимние температуры обычно находятся на отметке 5°С и ниже, а летние варьируются от 12 до 24°С Среднее количество осадков, выпадающих за год в прибрежных пустынях, ничтожно мало и составляет от 8 до 13 см.

Для холодных пустынь характерны короткое, влажное, довольно прохладное лето и морозная зима. Зимние температуры находятся в пределах от -20 до -70°C а летом едва превышают отметку 0°C.

Растительный мир

Типичный ландшафт теплых пустынь — галька, камни, песок и редкая растительность. Далеко не все растения могут выжить в таких суровых условиях. А те, которым удалось приспособиться, имеют некоторые особенности.

У одних растений корневая система очень длинная, благодаря чему они научились находить воду и добывать ее с больших глубин, у других — слаборазвитая неглубокая, например у перекати-поле (травянистое растение с шарообразной формой куста>. Большинство растений пустыни — суккуленты — научились накапливать воду в тканях в виде вязкой жидкости, а восковой налет на стеблях и листьях этих растений не позволяет ей испаряться.

Животный мир

Несмотря на то, что пустыня далеко не самая комфортная среда обитания, там можно встретить грызунов (суслики, тушканчики, кенгуровые крысы), пресмыкающихся (змеи, ящерицы), копытных (антилопы, газели, джейраны), хищников (волки, карликовые лисицы, гиены, койоты, шакалы), насекомых и паукообразных. Все эти животные отлично приспособились к жизни на песке и постоянному перегреву. Более того, они хорошо бегают и в течение длительного времени могут обходиться без воды. Некоторые из них ведут исключительно ночной образ жизни, а днем прячутся от палящих лучей солнца в глубоких норках или под камнями.

А те, которые ведут дневную жизнь, проявляют активность лишь в утренние часы, пока солнце еще не успело раскалить песок.

Самым крупным представителем пустынной фауны является верблюд Особенностью этого замечательно приспособившегося к жизни в засушливых и жарких землях Азии и Африки животного является его необычный внешний вид, а именно наличие горба. Различают два типа верблюдов: дромедары (одногорбые) и бактрианы (двугорбые).

Тропические леса

Крупнейшие массивы тропических лесов находятся в Южной и Центральной Америке, Центральной и Западной Африке, Австралии и Юго-Восточной Азии. Различают влажные, или дождевые, тропические леса и сезонные тропические леса. Влажные тропические леса считаются самой богатой природной зоной Земли. Достаточное количество влаги и тепла создает условия для комфортной жизни огромного количества растений и животных Известно, что около половины всех представителей мировой флоры и фауны живет в тропических лесах.

Климатические условия

Климатические условия влажных тропических лесов практически не меняются в течение года. Близость к экватору обуславливает одинаковый по длине световой день на протяжении 12 месяцев! Более того, отсутствует разница между дневными и ночными температурами: средняя температура колеблется от 21 до 30°С. Высокая влажность (от 77 до 88%) обусловлена выпадением довольно большого количества осадков: от 200 до более 1000 см в год.

Сезонные тропические леса также довольно влажные, но не настолько, как дождевые. Ежегодно в этой зоне выпадает от 150 до 500 см осадков, к тому же на влажность влияют прибрежные туманы, капли которых оседают на листьях и ветвях деревьев. В сезонных тропических лесах ярко выражены два времени года: продолжительная сырая зима и короткое сухое лето.

Растительный мир

Растительный мир влажных лесов очень разнообразен: все деревья этой зоны хорошо приспособились к условиям постоянной повышенной влажности.

Во влажных тропических лесах великолепно себя чувствуют пальмы, лианы, древовидные папоротники, различные виды эпифитов, бананы и бамбуки.

В сезонных лесах предпочтение отдается листопадным и вечнозеленым деревьям, таким как акация, альбиция, бутея и многие другие.

Животный мир

Круглогодичное тепло способствует росту гигантских растений, поднимающихся на высоту до 75 м. А так как солнечный свет с трудом пробивается сквозь густую крону деревьев, то и основные представители животного мира сосредоточены в среднем и верхнем ярусах тропического леса.

Большая роль в этой экосистеме отводится птицам. Согласно научным данным, около 27% всех известных разновидностей птиц живет во влажных тропических лесах. Это попугаи, колибри, дятлы, туканы и многие другие.

Цепкохвостые обезьяны, обладающие длинными хватательными хвостами, и белки-летяги не испытывают никакого дискомфорта, проводя всю жизнь в верхнем ярусе леса. Однако наиболее ярким примером приспособления к постоянной жизни на деревьях являются ленивцы — самые медленные животные на Земле!

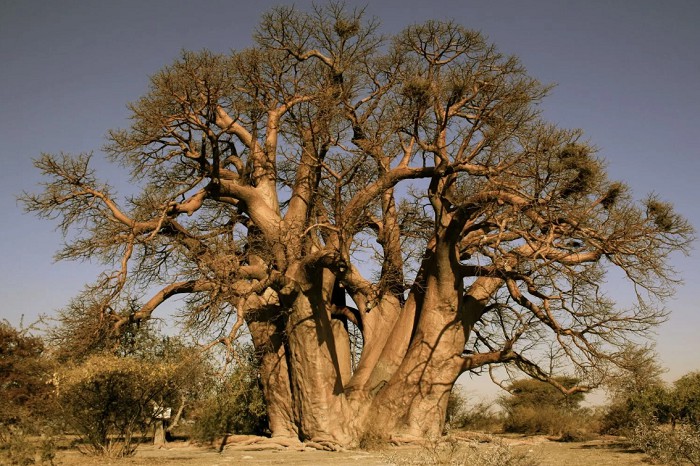

Саванны

Территориально этот биом находится между тропическими лесами и пустынями Африки, Южной Америки, северо-востока Австралии и Южной Азии. Саванны отличаются от всех остальных биомов чередованием довольно высоких трав и редко стоящих кустарников и деревьев.

Слово «саванна» означает «равнина деревьев». И действительно, саванны представляют собой обширные пространства, покрытые травой, иногда с редкими деревьями.

Климатические условия

В течение всего года температура в саваннах высокая, от 20 до 30°С При этом периоды засухи, длящиеся приблизительно полгода, сменяются сезонами проливных дождей, а общее количество осадков составляет от 25 до 75 см

Растительный мир

Особенности растительного мира саванны обусловлены климатическими условиями этого биома. В засушливые периоды рост всего живого замедляется, травы выгорают, а иногда и полностью высыхают. Саванна оживает с началом сезона дождей: всюду появляются сочная свежая зелень и цветы.

Во время сухого сезона возникают пожары, которые, как ни странно, необходимы данному биому. Без них саванна могла бы превратиться в густой лес. Вся растительность саванны приспособлена к периодическим засухам Например, листья практически всех растений очень мелкие, узкие, жесткие, сухие, с восковым налетом; кора немногочисленных деревьев саванны плотная и толстая, а такие растения, как бутылочное дерево и баобаб, могут накапливать воду в стволах Баобабы и акации — самые крупные представители этого биома.

Животный мир

Животный мир саванн чрезвычайно разнообразен. Из-за обилия травы большинство животных — травоядные. Во время сезона дождей представители фауны не испытывают никаких трудностей, а вот в период засухи, когда земля покрывается сплошной коркой, большинство птиц и многие крупные млекопитающие мигрируют в поисках воды. Зебры, жирафы, антилопы, носороги и слоны способны совершать длительные переходы в более влажные районы с богатой растительностью.

У животных саванн сложилась совершенно четкая и логичная схема питания, состоящая из нескольких ярусов и зависящая от растительности этого биома. Например, на нижнем травяном ярусе пасется огромное количество травоядных: носороги, бородавочники, буйволы, газели, зебры, антилопы, грызуны и птицы. Следующий ярус расположен на уровне невысоких кустарников, которые привлекают буйволов и некоторые виды антилоп. Далее — ярус высоких кустарников и нижних ветвей деревьев, которые объедают жирафовая газель и «лесные жирафы» — окапи. Самый высокий ярус — баобабы и акации — предназначен для слонов и жирафов.

Кроме травоядных в саванне обитает и огромное количество хищников. Гепарды, львы, лисы и крокодилы — у каждого из них свои способы и приемы охоты. Падальщики (гиены, грифы) также играют немаловажную роль в экосистеме саванны, поедая мертвых животных.

Источник статьи: http://sitekid.ru/biologiya/ekosistemy_i_biomy.html