Влияние человека на природу. Изменение ландшафтов

Прежде чем говорить о животных, задержим внимание читателя на природной среде.

В разных местах Земли она различна и представлена разными ландшафтами. В каждом из них имеется свой характерный животный мир. Но что такое ландшафт, и тем более культурный? Слово «ландшафт» нередко можно услышать из уст географа, геолога и биолога. Этим словом пользуются и в пашей обиходной речи: лесной ландшафт, горный, пустынный, озерный и так далее. Однако в разговоре это слово легко может быть заменено другим, пожалуй, более понятным, — пейзаж, т. е. общий вид местности. Но ландшафт — строго научное понятие. Это одна из основных категорий географии. Вот как его понимают в настоящее время географы.

Ландшафт — это участок суши, в пределах которого все природные компоненты (горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир) настолько друг с другом взаимосвязаны, что образуют единое целое — сложную и в известной степени замкнутую систему. Наиболее изменяющиеся компоненты (части) ландшафта, которые прежде всего бросаются в глаза и на которые может влиять человек, — это почва, растительность, животный мир, а также, хотя и в меньшей степени, рельеф. Взаимная связь всех составных частей ландшафта приводит к тому, что, влияя на одну из них, человек тем самым изменяет и остальные, а следовательно, и весь ландшафт в целом. Последний приобретает уже новый, зависящий от деятельности человека облик.

Покажем на некоторых примерах, как человек, обычно сам о том не думая, давал иной раз столь сильный толчок природе, что существенно изменял весь ход явлений в ландшафтах. Ландшафты становились другими, а люди, забывая о «толчке» или просто ничего не зная о нем, думали, что все происходит в силу «естественного» хода событий.

Географам хорошо известно Средиземноморье. Оно имеет свои характерные ландшафты, растительность, фауну, которые воспринимаются и изучаются как естественное явление — результат длительного исторического процесса формирования общего облика Земли. Однако они создавались под влиянием не только чисто природных воздействий. Существенное значение при этом имел и человек. Можно напомнить слова Ф. Энгельса, который указывал, что начало опустошения природы стран Средиземноморья было положено выкорчевыванием лесов, в результате чего эти страны лишились центров собирания и хранения влаги.

Напомним для примера, что знойные Сиерры Пиренейского полуострова не исконно пустынны. Их обезлесивание хронологически связывается с царствованием в Кастилии Филиппа IV, который распродавал лесные богатства страны и сам организовывал сведение лесов для сооружения бесславно погибшей в водной пучине «Непобедимой Армады». Где раньше был лес, стали выпасать овец. И теперь современный житель Испании представляет себе центральную часть страны Кастилию как от природы безводную, безлесную и бесплодную землю. Южные части Балканского полуострова (Греция) также не всегда были безлесными и сухими. Такими их сделали люди.

Даже леса Сибири, фауна которых рассматривается зоологами как «естественное» образование, почти на всем своем протяжении являются теперь измененными, как говорят специалисты, нарушенными лесами, а это, конечно, сказывается на размещении отдельных видов животных, их количественном соотношении, а также на деталях их биологии.

В последнее время внимание исследователей все больше занимают особенности жизни в так называемых экстремальных (в крайних) условиях. С этой стороны особенно интересны аридные (пустынные) территории. И не легко определить, что в пустынях от природы, что от человека. Некоторые считают, например, что большая часть арабских и африканских пустынь опять покроется лесом, если оттуда удалится человек с его козами и верблюдами. Южная граница Сахары, по мнению некоторых ученых, ежегодно сдвигается в глубь континента к югу примерно на 3 км.

Опустынивание, конечно, природный процесс, но в данном случае он направляется, хотя и не осознанно, человеком. Не будет большой ошибкой сказать, что южные части пустыни Сахары — дело рук человека.

В науке о Земле существовало мнение, что Средняя Азия находится в естественном процессе постепенного обезвоживания, усыхания. Под песками здесь погребены древние культуры, некогда цветущие города. Нет сомнения, что пески приводятся в движение естественным фактором — ветром. Но ветру отдала эти пески не природа. Во многих случаях это сделал человек. Развевание песков происходит главным образом вблизи поселений человека и там, где он выпасает свои стада. Известно, что в Средней Азии протекает процесс естественного самозакрепления песков. Но подобно тому как около степных поселений юга нашей страны образуются обширные и притом бесплодные площади (толоки), так и около городов и других поселений в пустынной зоне Средней Азии образуются развеваемые, а потом барханные пески. От ветра они приходят в движение и наступают на оазисы.

В связи с этим интересно напомнить слова известного ученого, знаменитого геолога и путешественника В. А. Обручева, сказанные им еще в конце прошлого столетия. Человек в Туркестане, говорил В. А. Обручев, всеми силами способствовал оголению песков и поддержанию их подвижности.

Чтобы лучше понимать изменение окружающей среды, надо еще раз подчеркнуть, что человек влияет также на климат, рельеф и даже на состояние скрытых от его взора подпочвенных слоев Земли.

В Европе есть местности, которые можно вслед за А. И. Воейковым назвать известковыми пустынями. Основная порода этих мест — крупнозернистый известняк — покрыта на большом пространстве воронками и трещинами. Просачивающаяся в глубь земли вода образует большое количество пещер. Жители этих мест могут жаловаться на бедную и суровую природу их родины, думать, что ток было всегда.

Между тем еще несколько столетий назад ландшафтная картина там была совершенно иной. У северо-восточных берегов Адриатического моря (Истрия, Далмация, Герцеговина, Черногория) произрастали густые леса, существовал, очевидно, и достаточно мощный растительный перегной. Во многих из этих мест леса были и в XV и в XVI веках, по их вырубили для нужд строительства венецианского флота. В Черногории и близ ее границ леса усердно вырубались турками. Затем начался усиленный выпас скота. Прошло немного времени и возник воронкообразный рельеф, образовалось большое количество карстовых пещер. Карстовые пещеры — это естественное образование: они созданы природным фактором — водой. Однако первопричипой в данном случае оказываются люди.

Итак, хозяйственная деятельность человека уже с давних пор оказывала свое влияние на ландшафты и многие природные явления, которые рассматриваются обычно как естественные и возникли не без участия человека, иногда весьма существенного, иногда решающего.

Об этом приходится говорить потому, что большинство естествоиспытателей обходили молчанием изменяющее воздействие человека на природу. Они считали занятием достойным пауки изучение «чистых» природных закономерностей. И это было в значительной степени самообманом. Многое, что служит объектом внимания ученого как природное явление, на самом деле развивалось в течение веков и под влиянием деятельности людей.

В наше время воздействие человека на природу необычайно возросло. Оно закономерно, и без его учета вряд ли кто решится теперь изучать происходящие в ландшафтах процессы.

В самом деле. На глазах современного поколения исчезают горы, содержащие, например, железистые руды, и возникают «горы» из металлических шлаков и всевозможных отбросов. Появляются огромные, иногда до 400—500 м глубины, карьеры, местами резко понижается уровень грунтовых вод, вызывая остепнение и даже опустынивание территории. Иногда, наоборот, уровень их повышается, начинается заболачивание, в некоторых случаях осолонение почв.

На месте существовавших ранее лесных ландшафтов, общая площадь которых на земном шаре сократилась примерно на 40%, создаются сельскохозяйственные земли, возникают новые города и промышленные центры. Изменяется гидрологическая сеть в Европе и Азии: общая площадь новых водоемов (водохранилищ) в СССР равняется теперь 100 тыс. км 2 , что составляет примерно 10% от «естественной» площади вод нашей страны, включая и внутренние моря. Мощные тысячекилометровой длины каналы пересекают пустыни и обводняют их. Производится осушение переувлажненных земель. В течение девятой пятилетки в Советском Союзе было введено в эксплуатацию 3 млн. га новых орошаемых земель и мелиорировано около 5 млн. га переувлажненных и заболоченных земель.

Это приводит к гигантским, планово организуемым изменениям ландшафтов нашей страны. Одни из них носят коренной характер: пашня или город вместо леса, глубокий карьер вместо поля, лес на месте безводных ранее Алешкинских песков в низовьях Днепра. Другие менее бросаются в глаза, они ведут к некоторым перестройкам структуры ландшафтов, в частности к изменениям в его растительном и животном мире.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник статьи: http://www.activestudy.info/vliyanie-cheloveka-na-prirodu-izmenenie-landshaftov/

Глава 5. Ландшафты

В.В. Братков, Н.И. Овдиенко

Геоэкология

Учебное пособие. – М., 2005.

Глава 5. Ландшафты

5.3. Антропогенные изменения природных ландшафтов суши

Все рассмотренные выше природные ландшафты подвергаются в большей или меньшей степени воздействию человека. Рассмотрим наиболее широко распространённые виды антропогенных изменений естественных ландшафтов суши.

Антропогенное изменение лесных ландшафтов происходит в разной степени. В зависимости от этого целесообразно рассмотреть отдельно: 1) изменения при сплошной вырубке, когда древостой полностью уничтожается обычно в целях использования земель для сельскохозяйственных нужд, и 2) изменения при частичных вырубках, которые чаще наблюдаются в областях лесозаготовительных работ.

При сплошной вырубке леса, расположенные на молодых, богатых питательными веществами почвах, трансформируются в сельскохозяйственные плантации. В старых же лесах питательные вещества содержатся большей частью в биомассе самих деревьев. Эти вещества, усваиваемые из осадков, из воздуха, после опада листьев, гниения упавших деревьев, не переходят в почву, а, впитываясь корневыми системами, вновь используются лесной растительностью. При вырубке таких лесов питательные вещества отторгаются из круговорота, теряются, продуктивность почв резко падает. Выносятся питательные вещества из почв вырубленных участков и водой, потреблявшейся прежде деревьями. Просачиваясь в землю и растворяя содержащиеся в почве натрий, кальций, калий, азот и магний, вода уносит их в десятки раз больше, чем с залесённых участков, таким образом развивается эрозия почв.

Сплошная вырубка леса приводит к значительным климатическим изменениям в ландшафте. Нарушается термический режим: летом воздух днём сильнее прогревается, ночью охлаждается, что мешает самовозобновлению леса на вырубках, весной и осенью наблюдается больше заморозков, снега выпадает больше, но тает он быстрее. Снижается относительная влажность воздуха, резко увеличивается освещённость.

При сплошных рубках в лесу разрушаются опад, подстилка и дернина, почва лишается питания и нарушается биологический круговорот вещества и энергии. При раскорчёвке лесная подстилка и дернина удаляются. При корчевании тысячи пней с 1 га уносится 2–2,5 тыс. м 2 плодородного слоя мощностью 10–15 см. Вычёсывание корней распыляет, уплотняет почву и перемешивает генетические горизонты почвы. Брошенные кучи пней непродуктивно занимают площади и являются очагами размножения паразитов.

Такого рода воздействие на лесной ландшафт приводит к тому, что почва лишается естественного питания и восстановления плодородия.

Если на сплошных вырубках под почвой имеется водонепроницаемый горизонт, из-за уменьшения транспирации влаги образуются скопления застойной влаги, которая способствует формированию сфагновых торфяников.

При сплошных вырубках происходят существенные изменения и в животном мире. На вырубках исчезают кроты, барсуки — животные насекомоядные, что приводит к распространению вредных насекомых, в частности майского хруща. Уходят многие лесные животные и птицы. Более чем в 1000 раз сокращается количество бактерий в почве, деятельность которых способствует накоплению органических (в частности, азотсодержащих) и минеральных веществ в почве.

Антропогенные изменения иного характера в лесу происходят, когда не ведётся сплошной вырубки, а древостой в какой-то степени сохраняется. В этом случае на местах вырубок постоянно формируются вторичные леса, которые иногда называют антропогенными лесами. Участки таких лесов чередуются и сочетаются с участками естественных, но несколько изменённых лесов.

При самозарастании вырубок сначала появляются травянистые растения, затем кустарники и только потом — деревья. Восстановление лесного покрова происходит за период от 60 до 100 лет и даже до нескольких веков. Однако видовой состав вторичных лесных участков оказывается обычно сильно изменённым.

Вторичные леса антропогенного происхождения в межтропических широтах преобладают над естественными первичными лесами повсеместно, кроме Амазонии, но и там они распространены шире, чем считалось раньше.

В Африке вторичными лесами являются парковые леса с несомкнутыми кронами и густым кустарниковым подлеском в районах с сезонно-влажным и сравнительно сухим климатом (сухость климата при этом обычно тоже антропогенная).

На юго-востоке Азии на месте вырубок формируются преимущественно бамбуковые вторичные заросли (особенно прямой бамбук). Такие бамбуковые заросли типичны для высот 1000–2000 м, при этом бамбук постепенно вытесняет остальные древесные виды. Там, где наступает бамбук, восстановление лесов естественным путём невозможно. Бамбук сильно истощает почву, которая обедняется азотом, калием и фосфором, иссушает её; усиливается деятельность термитов, которые используют полые бамбучины для своих построек и съедают деревья на корню.

В умеренных широтах на вырубках лесов образуются заросли посконника душистого, который тоже сильно истощает и иссушает почву, создавая неблагоприятные условия для возобновления древостоя.

Общими особенностями вторичных лесных участков являются: монодоминантный состав (обычно не более 15–20 видов деревьев), одновозрастный характер древостоя, наличие всего двух ярусов (2–3 и 10 м) и преобладание малоценной древесины, хотя вторичный лес формируется значительно быстрее, чем естественный первичный.

Сильным антропогенным изменениям различной степени воздействия подверглись ландшафты влажных вечнозелёных тропических лесов (гилея) в бассейне р.Конго. Сначала вырубались только деревья с ценной древесиной; потом уничтожались те породы деревьев, листья которых поедались скотом: ветви их использовались на корм животным, а сам скот поедал всходы, побеги и нижние ярусы листвы этих деревьев. В результате скотоводства ухудшились условия естественного воспроизводства поедаемых скотом растений. Наконец то, что осталось, было выжжено, а освободившиеся земли использовались под посевы. На тех же участках, где ещё сохранилась лесная растительность, леса существенно изменили свой состав и облик. В таком лесу, после антропогенного воздействия, резко сократилось видовое разнообразие, при этом данный вторичный лес состоит преимущественно из видов, прошедших жесточайший отбор на выживаемость и вооружённых разнообразными колючками, которыми растения защищают себя от повторного натиска людей или животных.

Интенсивному воздействию человека подвергаются мангры, защищающие побережье от эрозии и затопления. Они вырубаются, на их месте строятся дома, портовые сооружения, дороги (на Флориде, в Венесуэле, на Шри-Ланке, в Мозамбике, Бангладеш, Таиланде). Мангры страдают от нефтяного загрязнения, поскольку нефтяная плёнка, покрывающая дыхательные корни растений, душит их.

Значительная часть саванн признаётся учёными как вторичные ландшафты, возникшие на природной основе в результате антропогенного воздействия на неё.

В тропиках и субтропиках Азии антропогенное воздействие на леса привело к образованию вторичных лесов типа джунглей (особенно на востоке Индо-Гангской низменности) или замене лесов антропогенными саваннами. Джунгли представляют собой густое мелколесье, часто перевитые лианами древесно-кустарниковые заросли в сочетании с бамбучником и высокотравьем. Примером антропогенных саванн в Азии могут служить многие внутренние районы Индостана. В наиболее сухих районах среди редкого покрова из низких ксерофитных трав растут низкорослые колючие кустарники, как правило, сильно повреждённые скотом. В горах внутренних районов Индокитая на известняковых пенепленах антропогенные саванны представляют травянистые пространства с редко разбросанными дубами и соснами.

Антропогенные саванны обычно образуются на бывших лесных участках, использовавшихся для подсечного земледелия, а затем брошенных. Такие участки в условиях хорошей освещённости быстро зарастают. Сначала образуется густая поросль сорняков и ползучих растений, часто с колючками. Через несколько лет эта поросль превращается в непроходимую чащу. В этой стадии характерен агрессивный дикий сахарный тростник императа (аланг-аланг). Затем наступают кустарники. Эти заросли препятствуют восстановлению прежнего древостоя.

Антропогенные саванны отличаются неустойчивостью и нестойкостью внутренних связей в новом антропогенном ландшафте. Они легко подвержены агрессии со стороны прилегающих к ним пустынь.

Признаки антропогенных саванн: расположение в земледельческих районах, мозаичность растительного покрова (поляны — участки подсечного земледелия в прошлом), широкое распространение пирофитов (например, баобаба, масличной пальмы и других, так как сохранились виды, способные сопротивляться огню и давать новые поколения растений), присутствие лесных видов.

В Африке саванны Суданской физико-географической страны представляют собой территории древнего земледельческого освоения и скотоводства (в районах, не заражённых мухой це-це). Подсечно-огневая система земледелия привела к уничтожению первичной лесной растительности и превращению в антропогенные саванны ландшафтов смешанных листопадно-вечнозелёных, листопадных лесов и редколесий, которые сохранились лишь небольшими массивами.

Антропогенное воздействие может приводить к деградации не только лесных и саванновых ландшафтов, но и ландшафтов с преобладанием травянистого покрова. Так, под влиянием сенокошения изменяется состав луговой растительности. Это происходит потому, что при сенокосе срезаются все травы, независимо от того, на какой стадии развития они находятся. При этом одни из них в момент сенокоса ещё не цветут, другие цветут, а у третьих уже созрели семена. Очевидно, что две первые категории, не успевшие обсеменить луг до покоса, в конце концов оказываются уничтоженными и выбывают из флористического состава ландшафта.

В результате воздействия человека на природные ландшафты субтропиков здесь появились вторичные ландшафты: жестколистные леса в условиях средиземноморского субтропического климата трансформировались в ряд вторичных ландшафтов — маквис, гарига, шибляк, широко распространившихся в Евразии. Существует несколько стадий деградации вечнозелёных жестколистных лесов европейского Средиземья. Первая стадия деградации коренных лесов — маквис, сообщество из низкоствольных деревьев с обильной примесью кустарников. При снижении осадков до 500–600 мм маквис заменяется гаригой — растительность становится более ксерофитной и состоит из низкорослых кустарников; образуется вторая стадия деградации коренной растительности, связанная обычно не только с общим уменьшением атмосферных осадков, но и с перевыпасом, перерубками или выжиганием растительности. Их аналогом в Северной Америке является вторичный ландшафт чапараль — вторичные засухоустойчивые вечнозелёные редколесья и кустарники с преобладанием ксерофитных кустарниковых дубов.

Опустынивание — потеря местностью, в результате естественного исчезновения или антропогенного уничтожения, сплошного растительного покрова. В последние десятилетия антропогенное опустынивание преобладает, хотя в прошлом оно тоже существовало.

Антропогенные процессы опустынивания проявляются:

а) в деградации пастбищной растительности, что чаще всего является результатом чрезмерного выпаса скота;

б) в дефляции (развевании) лёгких песчаных почв, чему способствует вспашка земель для посевов тех или иных культур в условиях богарного земледелия, процесс дефляции приводит к разрушению плодородного (гумусового) слоя почвы;

в) в дефляции закреплённых растительностью песков вследствие вырубки кустарниковой растительности на топливо с корчёвкой пней при земляных работах, производимых в процессе строительства дорог, прокладки трубопроводов, крупных оросительных каналов и др.;

г) во вторичном засолении почв и грунтовых вод за счёт неправильного орошения земель и др.

Начало процесса антропогенного опустынивания уходит в глубокую древность. Так, северные окраины Сахары и Ливийской пустынь, прилегающие к Средиземному морю, были житницей Древнего Рима; выкорчёвывание и выжигание лесов на Балканском п-ове, в Месопотамской низменности и Малой Азии при последующем использовании земель под пахоту и пастбища (особенно коз, которые выдирают траву и подрост с корнями) привели к образованию обширных пустынь в этих регионах. Подобная деградация ландшафтов и антропогенное опустынивание наблюдались на территориях современных пустынь Гоби, Каракум и др.

Общая площадь пустынь и полупустынь мира оценивается в 48,4 млн. км 2 , или около 43% площади жизнепригодной суши.

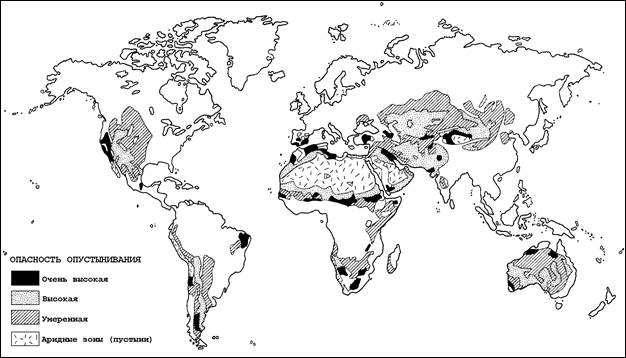

Площадь антропогенных пустынь равна примерно 10 млн. км 2 , или 6,7% всей поверхности суши. Процесс опустынивания идёт со скоростью 7 км 2 /час = 6,9 млн. га/год (по другим данным — около 24 км 2 /час = 21 млн. га/год), в том числе ежегодно превращаются в пустыни 5,2 млн. га пастбищ, 2,5 млн. га обрабатываемых сельскохозяйственных угодий и из них до 125 тыс. га орошаемых земель. Под угрозой опустынивания находится порядка 30 млн. км 2 , то есть 19% суши Земли (рис.20). Скорость продвижения пустынь на саванны в Суданской стране достигает 7 км/год.

Рис. 20. Районы земного шара, подверженные опустыниванию

На Юге Европейской России проявление процессов опустынивания и деградации земель зависит от географического положения и интенсивности антропогенных воздействий. Наиболее сильно от опустынивания пострадали Черные Земли Калмыкии и равнинные районы Дагестана, где до 70% территории в той или иной степени подвержены данному процессу. В настоящее время эти регионы представляют собой наиболее крупные очаги антропогенного опустынивания в Европе. Деградированные аридные земли в Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областях и Республике Татарстан занимают около 50% общей территории. В целом в регионе эрозионная деградация возрастает от аридной к семиаридной зоне, а уровни дефляции и засоления — в противоположном направлении.

Валовые потери годичной продуктивности сельхозугодий нарастают с севера на юг. В южной части (Дагестан, Калмыкия) основная доля снижения продуктивности приходится на природные кормовые угодья — пастбища и сенокосы, а в северной — на пашню. В результате опустынивания на Юге ЕТР на половину сократилась площадь продуктивных сельхозугодий, возникло 14,2 млн. га земель, потенциально склонных к деградации, но при этом плотность населения возросла почти в 1,5 раза. Увеличились экологическая, экономическая напряженность и техногенные нагрузки на экосистемы.

Процессы опустынивания и деградации земель получили значительное распространение и в Азиатской части Российской Федерации — на юге Урала и Западной Сибири, в Восточной Сибири и Забайкалье. Так, в 90-х годах ХХ века в Новосибирской области площадь сельскохозяйственных угодий по сравнению с 1970 г. уменьшилась на 295 тыс. га в т.ч. пашни — 229 тыс. га. Интенсивно расширяются площади залежных земель. В 1995 г. их было 20,7 тыс. га, 1993 г. — 22,4, а 2000 г. — 82 тыс. га. Аналогичная ситуация в Алтайском крае: значительно сокращаются посевные площади за счет сокращения площадей под зерновыми культурами. За последние 10 лет площадь пашни в Алтайском крае сократилась на 340 тыс. га, кормовых угодий — более чем на 1 млн. га. Общая площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 1,35 млн. га.

Растут темпы деградации земель в Западной Сибири. Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий объясняется расширением, нарушенных земель в результате необоснованного отвода продуктивных земель для размещения объектов промышленного, жилищного, дорожного, рекреационного строительства, а в последнее десятилетие — забросом малопродуктивной пашни в районах рискованного земледелия. Относительно нагрузок, создаваемых животноводческими отраслями, следует указать на два обстоятельства: во-первых, рост численности частного поголовья при отсутствии дифференциации норм и сроков выпаса и учета продуктивности и видового разнообразия пастбищной растительности; во-вторых, расширение площадей техногенного покрова и нарушенных земель, включая очаги опустынивания, способствующие увеличению нагрузки на оставшиеся пастбища. Ускорителем процессов опустынивания в юго-западных районах Сибири явилась распашка целинных земель, основные массивы которых расположены в субаридных климатических условиях. Фактором, усиливающим процессы опустынивания, явилось внедрение неадаптированной к местным условиям системы аграрного производства. Перечисленные факторы оказали сильное негативное воздействие на структуру и функциональные особенности аридных и субаридных экосистем.

Истощение почвы вызывается её обеднением питательными веществами в результате длительной земледельческой эксплуатации (сопровождающейся эрозией и другими процессами) без внесения удобрений (особенно органических) или при недостаточном их внесении.

Истощение почв к 80-м годам XX века вызвало резкое снижение урожайности в 48 странах.

Рассмотрим, как обстоит дело с использованием чернозёмов. По определению В.В. Докучаева, чернозём — ни с чем несравнимое богатство. Из 300 млн. га чернозёма, имеющегося на планете, 190 млн. га находится на территории СНГ, это около 70% всей пашни. Ныне на чернозёмах производится 80% всех основных видов сельскохозяйственной продукции. На создание 1 см слоя чернозёмной почвы природа тратила 200–300 лет. Мы же транжирим это богатство — отдаём ветру, отдаём смыву, истощаем почву, не давая органических удобрений, перенасыщая химикатами. Почвы всё более и более теряют гумус на пахотных землях — в среднем по России каждый гектар пахотных земель теряет 620 кг гумуса в год, а в центрально-чернозёмных областях суммарно теряются примерно 920 тыс.т гумуса в год — по расчётам академика ВАСХНИЛ И.С.Шатилова. Каждые два гектара из трёх опасны в эрозионном отношении, из года в год сокращается привнос в почву минеральных и особенно органических удобрений, не ведётся известкование и фосфоритование почв, практически совсем не занимаются культур-техническими работами. За последние 30–40 лет чернозёмы Русской равнины потеряли треть своего гумуса — их плодородный слой уменьшился на 10–15 см. В результате на чернозёмах Центрального района России (лучших почвах мира!) с 70-х годов резко снизилась урожайность пшеницы: в девятой пятилетке она составляла 18,1 ц/га, в десятой — 17,5 ц/га, а в одиннадцатой — 15,3 ц/га.

Отрицательно влияет на плодородие почв и использование тяжёлой техники. Чернозёмная почва после одного прохода тяжёлого трактора К-700 или Т-150К уплотняется на 1,3–1,7 г/см 2 , а урожайность зерновых при уплотнении пахотного слоя выше оптимума только на 0,1 г/см 3 снижается на 2–10 ц/га.

Источник статьи: http://ekolog.org/books/54/6_3.htm