Что влияет на изменение ландшафта Земли?

Поверхность Земли не остается неизменной. В течение тех миллионов лет, что существует наша планета, на ее внешний облик постоянно оказывали влияние различные природные силы. Изменения, которые происходят на поверхности Земли, вызваны как действием внутренних сил, так и тем, что происходит в атмосфере.

Так, горы образовались в результате передвижения земной коры. Толщи пород выталкивались на поверхность, сминаясь и разбиваясь, в результате чего образовались различные типы гор. Шло время, дождь и мороз дробили горы, создавая отдельные утесы и долины.

Некоторые горы образовались в результате извержения вулканов. Расплавленная порода, пузырясь, изливалась на поверхность Земли через отверстия в коре слой за слоем, пока в конце концов не возникала гора. Везувий в Италии — гора вулканического происхождения.

Вулканические горы могут формироваться и под водой. Например, Гавайские острова — это вершины вулканических гор.

Солнце, ветер и вода вызывают постоянное разрушение горных пород. Этот процесс называется эрозией. Но он может затрагивать не только горные породы. Так, эрозия с помощью льда, ветра и воды вымывает земную почву.

Ледники в местах сползания в море разрезают равнины, образуя долины и фьорды — узкие и извилистые морские заливы.

Фиорды образовались во время ледникового периода, когда континенты были покрыты толстым слоем льда и снега.

Эти льды, в свою очередь, вызвали образование ледников, которые представляют собой медленно движущиеся реки льда.

Сползая с гор в долины, ледники, толщина льда в которых иногда доходила до нескольких десятков метров, пробивали себе пути. Сила их движения была очень велика.

Сначала по пути ледников образовывались узкие ущелья, затем чудовищная сила ледника увеличивала их, открывая себе путь вниз. Постепенно это пространство становилось все глубже и шире.

После окончания ледникового периода лед и снег начали таять. По мере таяния льда ширина рек увеличивалась. Одновременно уровень моря поднимался. Так на месте рек образовались фиорды.

Берега фиордов обычно представляют собой скалистые откосы, иногда достигающие высоты в 1000 метров (3000 футов).

Некоторые фиорды так глубоки, что в них возможно движение судов.

Большое количество фиордов расположены на побережьях Финляндии и Гренландии. Но самые красивые фиорды находятся в Норвегии. Самый длинный фиорд также находится в Норвегии. Он называет ся Согне-фьорд. Его длина — 180 километ ров (113 миль).

После таяния льда остаются морены — скопления обломков горных пород — и формируются зигзагообразные вершины гор. Реки пробивают в рыхлых породах овраги, а в некоторых местах и огромные каньоны (глубокие речные долины с крутыми ступенчатыми склонами), такие, например, как Великий Каньон в Аризоне (США). Он простирается на 349 километров в длину.

Дожди и ветры являются подлинными скульпторами и высекают настоящие скульптурные группы, различные фигуры. В Австралии находятся так называемые Ветряные скалы, а недалеко от Красноярска находятся каменные столбы. И те, и другие образовались в результате ветровой эрозии.

Эрозия земной поверхности — процесс далеко не безвредный. Ежегодно благодаря ей исчезают многие десятки гектаров пахотных земель. В реки уносится большое количество плодородной почвы, на образование которой в естественных условиях уходят сотни лет. Поэтому человек старается всеми возможными способами бороться с эрозией.

Главное направление этой борьбы — предотвращение размывания почвы. Если на почве отсутствует растительный покров, то ветер и вода легко уносят плодородный слой и земля становится бесплодной. Поэтому в районах с интенсивными ветрами применяют сохраняющие способы обработки земли, например безотвальную пахоту.

Кроме того, ведется и борьба с оврагами. Для этого берега рек засаживают различными растениями, укрепляют склоны. На морских и речных побережьях, где происходит сильное размывание берега, делают специальную отсыпку гравия и устанавливают защитные дамбы, предотвращающие перенос песка.

Источник статьи: http://www.astronautica.ru/solnechnaya-sistema/planeta-zemlya/441.html

Влияние человека на природу. Изменение ландшафтов

Прежде чем говорить о животных, задержим внимание читателя на природной среде.

В разных местах Земли она различна и представлена разными ландшафтами. В каждом из них имеется свой характерный животный мир. Но что такое ландшафт, и тем более культурный? Слово «ландшафт» нередко можно услышать из уст географа, геолога и биолога. Этим словом пользуются и в пашей обиходной речи: лесной ландшафт, горный, пустынный, озерный и так далее. Однако в разговоре это слово легко может быть заменено другим, пожалуй, более понятным, — пейзаж, т. е. общий вид местности. Но ландшафт — строго научное понятие. Это одна из основных категорий географии. Вот как его понимают в настоящее время географы.

Ландшафт — это участок суши, в пределах которого все природные компоненты (горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир) настолько друг с другом взаимосвязаны, что образуют единое целое — сложную и в известной степени замкнутую систему. Наиболее изменяющиеся компоненты (части) ландшафта, которые прежде всего бросаются в глаза и на которые может влиять человек, — это почва, растительность, животный мир, а также, хотя и в меньшей степени, рельеф. Взаимная связь всех составных частей ландшафта приводит к тому, что, влияя на одну из них, человек тем самым изменяет и остальные, а следовательно, и весь ландшафт в целом. Последний приобретает уже новый, зависящий от деятельности человека облик.

Покажем на некоторых примерах, как человек, обычно сам о том не думая, давал иной раз столь сильный толчок природе, что существенно изменял весь ход явлений в ландшафтах. Ландшафты становились другими, а люди, забывая о «толчке» или просто ничего не зная о нем, думали, что все происходит в силу «естественного» хода событий.

Географам хорошо известно Средиземноморье. Оно имеет свои характерные ландшафты, растительность, фауну, которые воспринимаются и изучаются как естественное явление — результат длительного исторического процесса формирования общего облика Земли. Однако они создавались под влиянием не только чисто природных воздействий. Существенное значение при этом имел и человек. Можно напомнить слова Ф. Энгельса, который указывал, что начало опустошения природы стран Средиземноморья было положено выкорчевыванием лесов, в результате чего эти страны лишились центров собирания и хранения влаги.

Напомним для примера, что знойные Сиерры Пиренейского полуострова не исконно пустынны. Их обезлесивание хронологически связывается с царствованием в Кастилии Филиппа IV, который распродавал лесные богатства страны и сам организовывал сведение лесов для сооружения бесславно погибшей в водной пучине «Непобедимой Армады». Где раньше был лес, стали выпасать овец. И теперь современный житель Испании представляет себе центральную часть страны Кастилию как от природы безводную, безлесную и бесплодную землю. Южные части Балканского полуострова (Греция) также не всегда были безлесными и сухими. Такими их сделали люди.

Даже леса Сибири, фауна которых рассматривается зоологами как «естественное» образование, почти на всем своем протяжении являются теперь измененными, как говорят специалисты, нарушенными лесами, а это, конечно, сказывается на размещении отдельных видов животных, их количественном соотношении, а также на деталях их биологии.

В последнее время внимание исследователей все больше занимают особенности жизни в так называемых экстремальных (в крайних) условиях. С этой стороны особенно интересны аридные (пустынные) территории. И не легко определить, что в пустынях от природы, что от человека. Некоторые считают, например, что большая часть арабских и африканских пустынь опять покроется лесом, если оттуда удалится человек с его козами и верблюдами. Южная граница Сахары, по мнению некоторых ученых, ежегодно сдвигается в глубь континента к югу примерно на 3 км.

Опустынивание, конечно, природный процесс, но в данном случае он направляется, хотя и не осознанно, человеком. Не будет большой ошибкой сказать, что южные части пустыни Сахары — дело рук человека.

В науке о Земле существовало мнение, что Средняя Азия находится в естественном процессе постепенного обезвоживания, усыхания. Под песками здесь погребены древние культуры, некогда цветущие города. Нет сомнения, что пески приводятся в движение естественным фактором — ветром. Но ветру отдала эти пески не природа. Во многих случаях это сделал человек. Развевание песков происходит главным образом вблизи поселений человека и там, где он выпасает свои стада. Известно, что в Средней Азии протекает процесс естественного самозакрепления песков. Но подобно тому как около степных поселений юга нашей страны образуются обширные и притом бесплодные площади (толоки), так и около городов и других поселений в пустынной зоне Средней Азии образуются развеваемые, а потом барханные пески. От ветра они приходят в движение и наступают на оазисы.

В связи с этим интересно напомнить слова известного ученого, знаменитого геолога и путешественника В. А. Обручева, сказанные им еще в конце прошлого столетия. Человек в Туркестане, говорил В. А. Обручев, всеми силами способствовал оголению песков и поддержанию их подвижности.

Чтобы лучше понимать изменение окружающей среды, надо еще раз подчеркнуть, что человек влияет также на климат, рельеф и даже на состояние скрытых от его взора подпочвенных слоев Земли.

В Европе есть местности, которые можно вслед за А. И. Воейковым назвать известковыми пустынями. Основная порода этих мест — крупнозернистый известняк — покрыта на большом пространстве воронками и трещинами. Просачивающаяся в глубь земли вода образует большое количество пещер. Жители этих мест могут жаловаться на бедную и суровую природу их родины, думать, что ток было всегда.

Между тем еще несколько столетий назад ландшафтная картина там была совершенно иной. У северо-восточных берегов Адриатического моря (Истрия, Далмация, Герцеговина, Черногория) произрастали густые леса, существовал, очевидно, и достаточно мощный растительный перегной. Во многих из этих мест леса были и в XV и в XVI веках, по их вырубили для нужд строительства венецианского флота. В Черногории и близ ее границ леса усердно вырубались турками. Затем начался усиленный выпас скота. Прошло немного времени и возник воронкообразный рельеф, образовалось большое количество карстовых пещер. Карстовые пещеры — это естественное образование: они созданы природным фактором — водой. Однако первопричипой в данном случае оказываются люди.

Итак, хозяйственная деятельность человека уже с давних пор оказывала свое влияние на ландшафты и многие природные явления, которые рассматриваются обычно как естественные и возникли не без участия человека, иногда весьма существенного, иногда решающего.

Об этом приходится говорить потому, что большинство естествоиспытателей обходили молчанием изменяющее воздействие человека на природу. Они считали занятием достойным пауки изучение «чистых» природных закономерностей. И это было в значительной степени самообманом. Многое, что служит объектом внимания ученого как природное явление, на самом деле развивалось в течение веков и под влиянием деятельности людей.

В наше время воздействие человека на природу необычайно возросло. Оно закономерно, и без его учета вряд ли кто решится теперь изучать происходящие в ландшафтах процессы.

В самом деле. На глазах современного поколения исчезают горы, содержащие, например, железистые руды, и возникают «горы» из металлических шлаков и всевозможных отбросов. Появляются огромные, иногда до 400—500 м глубины, карьеры, местами резко понижается уровень грунтовых вод, вызывая остепнение и даже опустынивание территории. Иногда, наоборот, уровень их повышается, начинается заболачивание, в некоторых случаях осолонение почв.

На месте существовавших ранее лесных ландшафтов, общая площадь которых на земном шаре сократилась примерно на 40%, создаются сельскохозяйственные земли, возникают новые города и промышленные центры. Изменяется гидрологическая сеть в Европе и Азии: общая площадь новых водоемов (водохранилищ) в СССР равняется теперь 100 тыс. км 2 , что составляет примерно 10% от «естественной» площади вод нашей страны, включая и внутренние моря. Мощные тысячекилометровой длины каналы пересекают пустыни и обводняют их. Производится осушение переувлажненных земель. В течение девятой пятилетки в Советском Союзе было введено в эксплуатацию 3 млн. га новых орошаемых земель и мелиорировано около 5 млн. га переувлажненных и заболоченных земель.

Это приводит к гигантским, планово организуемым изменениям ландшафтов нашей страны. Одни из них носят коренной характер: пашня или город вместо леса, глубокий карьер вместо поля, лес на месте безводных ранее Алешкинских песков в низовьях Днепра. Другие менее бросаются в глаза, они ведут к некоторым перестройкам структуры ландшафтов, в частности к изменениям в его растительном и животном мире.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник статьи: http://www.activestudy.info/vliyanie-cheloveka-na-prirodu-izmenenie-landshaftov/

Мегапроекты назло законам природы. Как люди меняют глобальный ландшафт

Люди давно заметили, что этот мир устроен крайне неудобно: реки текут не туда, моря разлились не там, а отдельные куски суши попросту неуместны. Мы расскажем о самых дерзких и масштабных проектах по переустройству ландшафта планеты ради пользы человечества — удачных, неудачных и только планирующихся.

Соединить океаны

Предлагавшиеся трассы Никарагуанского канала. Канал, проектируемый в наши дни, пройдет по зеленой ветке

Панамский перешеек соединил Северную и Южную Америку около 3 млн лет назад. И почти все это время он никому не мешал. Пока не пришли европейцы. Они сочли, что эта узкая полоса земли представляет большое препятствие для мореплавателей и следует прорыть канал, который разделит материки и сократит морской путь от Нью-Йорка до Сан-Франциско с 22 500 до 9500 км. Однако испанский король Филипп II, услышавший такое предложение в XVI веке, отверг его со словами:

«Что Бог соединил, человек разъединить не может»

Но человек смог.

Правда, не сразу и не то чтобы это далось ему легко. Разговоры о рытье канала велись до конца XIX века, оставаясь бесплодными. Когда же в 1869 году был торжественно открыт Суэцкий канал, разделивший Африку и Евразию, в Париж был вызван руководивший его строительством французский дипломат Фердинанд Мари — именно он договорился с египетским правителем о великой стройке. Вскоре под его началом была создана Всеобщая компания Панамского межокеанского канала, которая продавала акции и смогла собрать деньги на этот мегапроект более чем с 800 000 человек.

Однако все закончилось банкротством и скандалом, а слово «панама» с тех пор стало синонимом мошенничества

На заре XX века проектом вплотную занялись американцы. Они даже добились отделения Панамы от Колумбии, чтобы наконец-то получить в свою собственность «зону земли и земли под водой для сооружения, поддержания, эксплуатации, установления санитарного порядка и защиты упомянутого канала». 70 000 рабочих приняли участие в стройке, которая продолжалась с 1906 по 1914 год. Многие умерли от желтой лихорадки и малярии, хотя предварительно была проведена большая кампания по уничтожению комаров. Десять лет работ, $400 млн, 5600 смертей, и Панамский канал был открыт. Сегодня он приносит доход государству Панама: суда в зависимости от размера платят на проезд от $500 до $2500.

Осушить Средиземное море

После Первой мировой войны немецкий архитектор Герман Зёргель разработал проект «Атлантропа»: он хотел объединить Европу с Африкой и сделать последнюю более подходящей по климату для европейцев. Для этого предлагалось возвести гидроэлектрическую дамбу, перекрыв Гибралтарский пролив. Плотина длиной в 29 км по морскому дну глубиной до 320 км — автору казалось, что это вполне выполнимо, как и строительство второй дамбы, уже через пролив Дарданеллы. За счет этих сооружений вода из Атлантического океана перестала бы поступать в Средиземное море, и уровень воды в нем начал бы неуклонно снижаться: на 1,5 м в год. Но такие темпы осушения Зёргеля не устраивали: он предложил перекачать воду по специальному каналу и перебросить ее в Сахару, создав там искусственное море — Сахарское. По расчетам автора проекта, уже через несколько десятилетий уровень Средиземного моря понизился бы на 200 м.

Плюсами такого вмешательства в природу могли стать изобилие дешевой электроэнергии, новые земли для сельского хозяйства, в том числе в Сахаре, общий суперконтинент — Атлантропа, в котором хозяевами стали бы европейцы

Реку Конго предполагалось затопить и создать Конголезское море для улучшения местного климата, чтобы приезжим бледнолицым туристам не было слишком жарко на африканских курортах. Специалисты Северной Европы проект в основном одобряли, а вот жители Южной были категорически против, так как не представляли жизни без любимого Средиземного моря.

Об Атлантропе в 1920-е годы шли горячие споры, и они достигли ушей Гитлера. Но, придя к власти, он запретил пропаганду идей Зёргеля, так как уже имел свой план расширения территорий: не на юг, а на восток, и не мирный, а военный

Проект Зёргеля не казался нелепой утопией, так как подкреплялся данными геологов о далеком прошлом, когда Африка и Евразия представляли собой один материк, а на месте Средиземного моря простиралась обширная и плодородная низменность с двумя большими закрытыми морями-озерами. Специалисты утверждают, что от Альп до Туниса можно было тогда пройти по суше: по цветущим лугам, которые стали теперь дном моря. Так почему бы не вернуть все назад, подумал ученый. Однако в те годы некому было вложить $8 млрд долларов, которые требовались по расчетам проектировщика, а вскоре грянула Вторая мировая война и европейцам стало совсем не до климата.

Превратить море в плодородные земли

В списке семи чудес света современного мира, который составляло Американское общество гражданских инженеров, отметились два голландских проекта: «Дельта» и «Зёйдерзе». Это крупнейшие инженерные разработки Нидерландов, осуществленные в XX веке. С их помощью страна защитила себя от наводнений и расширила площадь плодородных земель.

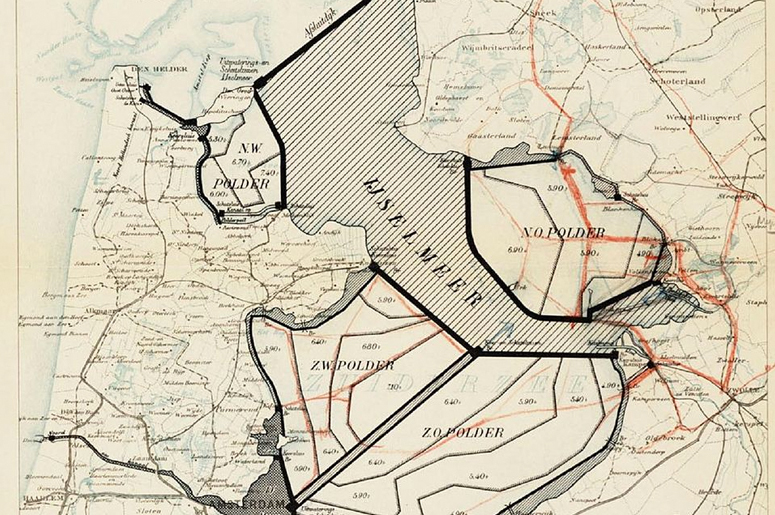

Идея о том, что нижние земли в бассейне рек Рейн, Маас и Шельда нужно защищать от половодий, высказывалась еще в XVII веке, но тогда этот план был технически неосуществим. Инженер Корнелис Лели детально разработал проект, который должен был превратить залив Зёйдерзе в озеро Эйсселмер в конце XIX века. Позже он стал министром и воплотил свои задумки в жизнь — к этому голландцев подтолкнуло разрушительное наводнение 1916 года. С 1920 года возводилась система дамб и велись масштабные работы по осушению и дренажу земли.

Были поставлены три цели: защита Центральных Нидерландов от стихии Северного моря, увеличение поставок продовольствия путем создания новых сельхозугодий и улучшение управления водными ресурсами путем создания пресноводного озера на месте соленого залива. Часть водоема Эйсселмер была отгорожена дамбой, и с этой территории выкачивалась вся вода. В результате возникли польдеры — плодородные участки побережья. Невероятными усилиями нидерландцам удалось отвоевать у моря 1650 км² земли — на этом месте теперь находится провинция Флеволанд.

Завершив проект «Зёйдерзе», голландское правительство взялось за второй эпохальный долгострой — «Дельту». С 1950 по 1997 год в дельте реки Рейн возводились дамбы, шлюзы и штормовые барьеры. Цель заключалась в уменьшении длины побережья и превращении эстуариев в пресноводные озера. Крупнейший инженерный проект по защите от наводнений включает 2400 км основных и 14 080 км вспомогательных дамб, а также более 300 строений. Хотя «Дельта» была завершена в 1997 году, ведется речь о достройке дамб в высоту и ширину в связи с повышением уровня моря, которое случится в будущем по причине глобального потепления.

Таковы реализованные или неудачные замыслы по изменению природного ландшафта. А какие мегапроекты ждут нас в будущем?

Соединить Шотландию и Норвегию

По расчетам экспертов, в ближайшие сто лет уровень океана поднимется до 10 м. Совсем недавно в тех же Нидерландах был придуман еще один проект по защите жителей всей Европы. Океанограф Шурд Грускамп из Нидерладнского королевского института морских исследований предложил построить прочную дамбу длиной 475 км между Норвегией и Шотландией, а заодно возвести вторую — длиной 160 км через пролив Ла-Манш.

В таком случае можно защитить половину Европы (более 25 млн человек) от неуклонно поднимающейся воды, считает ученый

Стоимость строительства, по его расчетам, составляет €250–500 млрд, то есть всего 0,1% от валового внутреннего продукта всех стран, которых в будущем спасет эта дамба.

Технически проект осуществим. Максимальная глубина Северного моря между Францией и Англией едва достигает 100 м. Средняя глубина моря между Шотландией и Норвегией составляет 127 м, а максимальная — 321 м у самого побережья Норвегии. «В настоящее время мы имеем возможность строить стационарные платформы на глубинах, которые превышают 500 м, поэтому такая плотина тоже кажется осуществимой, — говорит Грускамп. — Но кроме того, что мы предлагаем возможное решение проблемы, наш проект экстремальной плотины является предупреждением. Он демонстрирует огромный масштаб проблемы, нависшей у нас над головой».

Авианосцы в Черном море?

Турция всерьез собирается прорыть еще один выход из Черного моря — дополнительный канал неподалеку от Босфора. Об этом намерении глава государства решительно объявил еще в 2011 году. Дискуссии о проекте вот-вот перейдут в фазу активного строительства. Еще не построенный канал уже получил название «Стамбул» и сроки дедлайна. По плану он должен быть завершен к 2023 году, а именно к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики. Недавно Реджеп Эрдоган вновь твердо заявил о намерении прорыть дублер Босфора.

Основная заявляемая цель этого проекта — разгрузка морского трафика через Босфор и снижение рисков, связанных с прохождением нефтяных танкеров в черте города. Согласно проекту, канал «Стамбул» должен соединить Мраморное море с Черным вдали от столицы Турции. Его расчетная длина составляет 45–50 км, ширина — 150 м, глубина — 25 м, предполагаемая стоимость — $10 млрд.

С точки зрения переустройства природы в данном случае изменится немногое, но для мировой политики это станет важным событием. Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регламентируется Конвенцией Монтрё 1936 года. Этот документ, в частности, регламентирует режим прохода военных кораблей в Черное море. Так, для нечерноморских стран существуют ограничения по тоннажу и классу военных кораблей, которые они могут провести через Босфор, а также по времени пребывания в Черном море (не более 21 суток). Например, Конвенция запрещает проводит через пролив авианосцы. Новые каналы фактически отменяют это соглашение, что неизбежно существенно повлияет на военно-политическую обстановку у южных границ России.

Источник статьи: http://naukatv.ru/articles/697