Глобальные изменения климата. Часть 3. Последствия потепления

Несмотря на остающиеся разногласия, большинство климатологов считает, что современные изменения климата на Земле вызваны слишком быстрым ростом температуры приземного воздуха, поскольку на естественное потепление накладывается влияние антропогенных выбросов углекислого газа при сжигании ископаемого топлива. О доказательствах этого и о некоторых альтернативных точках зрения мы рассказали в первых двух частях статьи [18, 19]. Здесь мы более подробно рассмотрим возможные последствия глобального потепления.

Предполагаемые изменения климата и их последствия в XXI веке

В предыдущих частях статьи [18, 19] мы рассмотрели доводы в пользу того, что на современном этапе происходит слишком быстрый рост температуры нижнего слоя атмосферы, причем скорее всего потому, что на естественное потепление накладывается антропогенное влияние – в основном выбросы углекислого газа при сжигании ископаемых углеводородов. Там же мы отмечали, что делать точные количественные прогнозы глобальных и региональных изменений климата пока нет возможности, поскольку еще нет ни одной идеальной математической модели, которая бы учитывала влияние всех факторов, а также прямых и обратных связей.

Предлагаются разные сценарии дальнейших климатических изменений и их последствий. Глобальная температура в соответствии с ними может увеличиться к концу XXI века на 1,4–5,8 град. или более по сравнению с «доиндустриальным» периодом (1850–1890 гг.) при значительных региональных вариациях. Над сушей в Северном полушарии температура будет примерно на 40% выше, чем в среднем по планете. В Арктике она может увеличиться на 5–8 град. (а то и на 10 град.).

В Северном полушарии продолжится деградация многолетней мерзлоты (о чем мы подробнее расскажем в следующем разделе). В болотистых арктических регионах уменьшится использование дорог-зимников, сделав менее досягаемыми некоторые удаленные районы. Продолжится сокращение площади и толщины морских льдов (рис. 1) и ледяного щита Гренландии. А оголившаяся более темная поверхность воды или суши станет еще быстрее нагреваться.

В Южном полушарии толщина ледяного щита Антарктиды вдали от побережья в некоторых местах может даже увеличиться из-за повышения влажности воздуха и количества выпадающего снега, но в целом его объем сократится (в основном за счет деградации по периметру материка).

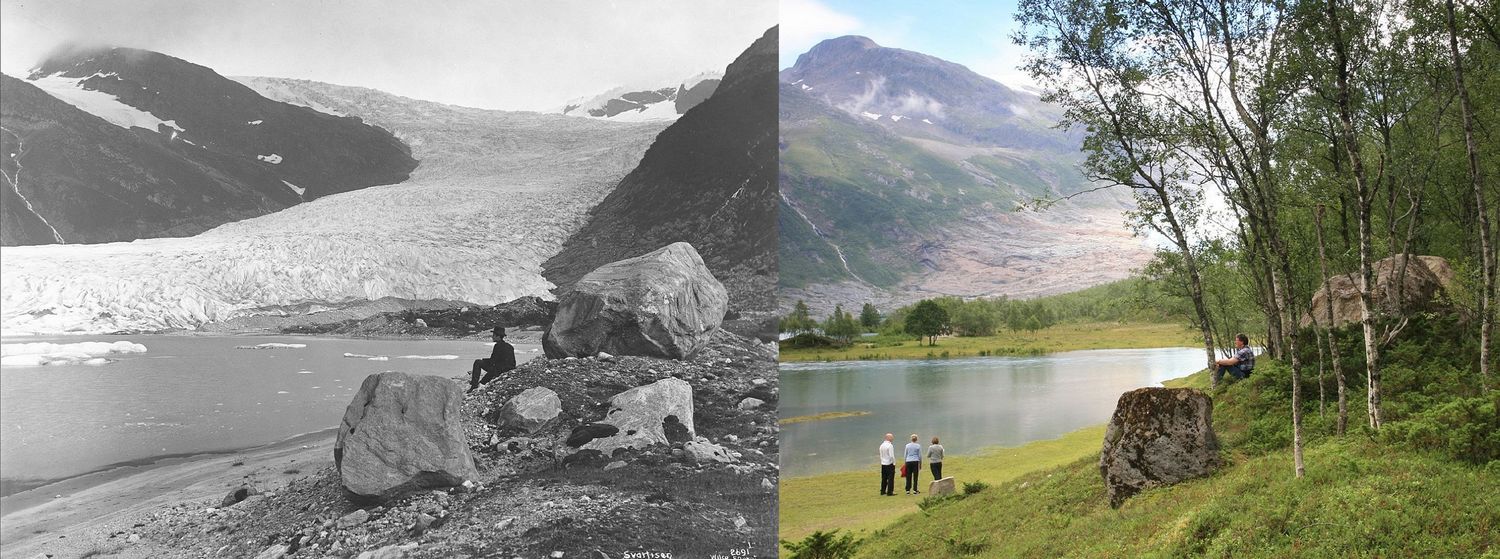

По всей Земле уменьшатся многие горные ледники (рис. 2).

В связи с таянием указанных ледяных покровов, а также из-за расширения морской воды при нагревании будет продолжать подниматься уровень Мирового океана (он уже повышается примерно на 3 мм в год, а к концу XXI века может подняться на 0,3–0,6 м или более). В результате произойдет затопление или подтопление больших территорий (рис. 3).

При нагревании океанической воды из нее в атмосферу будет выделяться растворенный углекислый газ, приводя к дополнительному потеплению. Повысится кислотность морской воды, а в Северном Ледовитом океане к тому же произойдет ее заметное опреснение, что может сказаться, например, на параметрах Гольфстрима и замедлить или даже остановить его течение (кстати, тогда в Западной Европе может даже похолодать).

В целом на планете увеличится количество атмосферных осадков, но изменится их распределение, поэтому в некоторых регионах будет больше сильных дождей и снегопадов, а в некоторых будет сухо и произойдет опустынивание.

Поскольку глобальное изменение климата не является плавным во временном и пространственном отношении, продолжится рост количества и интенсивности погодных аномалий, в том числе приводящих к стихийным бедствиям (ураганам, штормам, наводнениям, оползням, селям, засухам, лесным пожарам и т.д.).

Сократится отопительный сезон в северных регионах, но увеличатся расходы на кондиционирование во многих остальных местах.

Станет более длительным судоходный период без ледокольного сопровождения для Северного морского пути, но это преимущество перекроется ростом количества штормов и айсбергов, которые могут быть очень опасными для мореплавания. А увеличение судоходного периода на северных реках обесценится из-за повышения рисков возникновения катастрофических паводков.

Уменьшатся уловы в рыболовстве, изменится урожайность в сельском хозяйстве (где-то увеличится, но в целом на планете она скорее всего уменьшится).

Во многих регионах усилятся проблемы с продовольствием и пресной водой, ухудшится уровень жизни людей, вырастет количество миграций, эпидемий и войн. Причем больше всего пострадают бедные страны, поскольку у них будет меньше возможностей справляться с быстрыми изменениями.

Повсеместно нарушится экологическое равновесие, уменьшится биоразнообразие. Например, в северных районах России и Канады из-за более частых оттепелей с образованием слоя льда на грунте или снеге северные олени уже сейчас зачастую не могут добраться до ягеля и травяной ветоши, которыми они питаются, а сокращение периодов ледостава на реках нарушает традиционные пути их миграции между зимними и летними пастбищами. Уже сейчас в тундре сокращается количество грызунов, за счет чего хищники больше воруют яйца птиц, сокращая число выводимых птенцов. Уже сейчас началась массовая гибель тюленей в северных морях и кораллов в тропических и экваториальных зонах Мирового океана. А, например, в центральных, восточных и северных регионах России изменения климата привели к сильному увеличению численности и быстрому распространению клещей. Впрочем, перечисление изменений в живой природе, связанных с глобальным потеплением, можно было бы продолжать еще долго. Но мы пока остановимся.

Конечно, все последствия глобального потепления сегодня предвидеть невозможно. Можно говорить только об их большей или меньшей вероятности на качественном уровне. Но в любом случае будут необходимы большие экономические затраты на предотвращение или преодоление этих последствий.

Деградация многолетней мерзлоты

Отдельно остановимся на последствиях современных изменений климата для такого уязвимого компонента природной среды, как многолетняя мерзлота (часть верхних слоев земной коры, круглогодично находящаяся в замерзшем состоянии).

Современная многолетняя мерзлота в основном унаследована от прошлых ледниковых эпох. Территории ее распространения в прошлом неоднократно менялись. Сейчас она занимает не менее 1/4 суши на Земле и распространена на севере Евразии, Северной Америки, на островах Северного Ледовитого океана, в Антарктиде и в высокогорьях.

В России многолетнемерзлые породы занимают около 2/3 территории, в том числе 95% площади Сибири. Несмотря на низкую населенность, эти регионы очень важны для нашей страны, поскольку охватывают более 30% разведанных запасов нефти, примерно 60% запасов природного газа, месторождения каменного угля, цветных металлов, золота, алмазов, большую часть гидроэнергоресурсов, огромные запасы древесины и пресной воды. В связи с этим в зонах многолетней мерзлоты построены нефтегазопромысловые сооружения, нефте- и газопроводы, шахты, карьеры, аэродромы, порты, автомобильные и железные дороги, гидроэлектростанции, системы жизнеобеспечения, поселки и города.

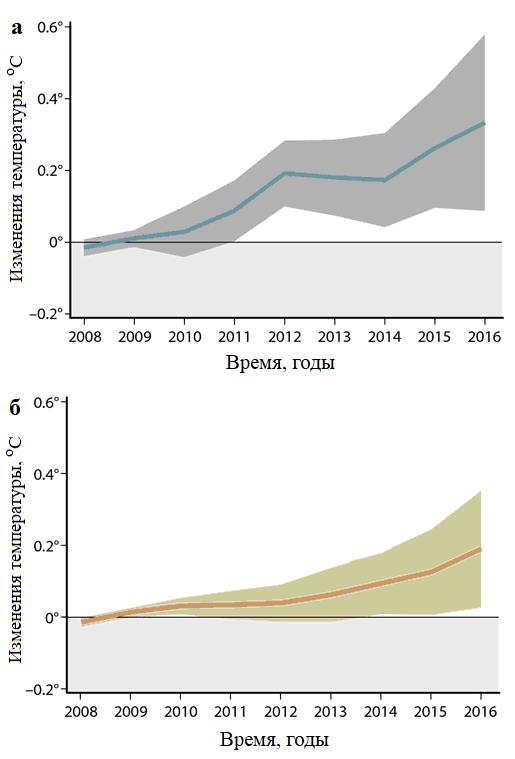

Деградация многолетней мерзлоты – это оттаивание многолетнемерзлых грунтов с сокращением их мощности и площади распространения или, в более широком смысле, устойчивое повышение их температуры. И этот процесс в Северном полушарии уже начался (рис. 4) в связи с ростом температуры приземного воздуха, количества осадков, многоводности рек и уровня Северного Ледовитого океана. Уже сейчас происходит постепенное отступание южной границы многолетней мерзлоты к северу, а также уменьшение ее мощности ближе к южной границе и повсеместное повышение температур мерзлых пород. Глубина слоя сезонного протаивания во многих местах увеличивается на 1–4 см в год.

Состояние криолитозоны в связи с глобальными изменениями климата активно изучается в соответствии с Международной программой по циркумполярному мониторингу деятельного слоя (CALM) и Международным проектом по термическому состоянию многолетней мерзлоты (TSP), в том числе в Российской Арктике начали восстанавливать прежде закрытые метеостанции. В этой сфере опубликовано множество статей, монографий и материалов международных и российских конференций. Но однозначной оценки вопрос деградации многолетней мерзлоты пока не получил.

Считается, что со временем этот процесс негативно скажется по крайней мере на 70% зданий и сооружений, построенных на многолетнемерзлых основаниях, и на жизни 3,6 млн человек в России, Канаде и США.

Хотя следует отметить, что сейчас, по крайней мере в России, происходит локальная деградация многолетней мерзлоты (особенно вблизи южных границ криолитозоны) из-за неправильного и недальновидного ведения хозяйственной деятельности. Мерзлота деградирует под строительными объектами, при нарушении почвенно-растительного покрова из-за движения транспорта по тундре, из-за непродуманных агротехнических мероприятий, вырубки лесов, загрязнения окружающей среды, нарушения естественного режима грунтовых вод и т.д. Неравномерные осадки, деформации и даже обрушения зданий и сооружений в результате растепления, оттаивания и соответствующего нарушения несущих свойств многолетнемерзлых оснований сегодня на 80% связаны с ошибками при проектировании, строительстве и эксплуатации. Но оставшиеся 20% все же вызваны деградацией многолетней мерзлоты из-за глобальных климатических изменений – роста температуры приземного воздуха и количества осадков, в том числе увеличения толщины теплоизолирующего снежного покрова в зимний период при уменьшении длительности этого периода.

В Магадане, Анадыре, Якутске, Мирном, Норильске, Игарке, Надыме, Воркуте и других городах, построенных на многолетней мерзлоте, уже сейчас в аварийном состоянии находятся сотни зданий и сооружений, а в более мелких населенных пунктах таких объектов уже от 20 до 100% (рис. 5). Ведь в России, к сожалению, более 75% инженерных объектов в криолитозоне было построено и эксплуатируется по принципу сохранения мерзлого состояния грунтовых оснований без учета возможного потепления климата – с небольшими коэффициентами запаса прочности (1,2–1,4). Сейчас этот запас прочности уже выбран. И при дальнейшем росте температуры могут начаться массовые деформации и обрушения.

Деградация многолетнемерзлых пород сопровождается образованием несливающейся мерзлоты, таликов, просадками грунтов, развитием термокарста, термоэрозии, солифлюкции, морозобойным растрескиванием, местным и площадным пучением грунтов, затоплением, подтоплением и заболачиванием территорий, техногенным наледеобразованием, ускоренной эрозией побережий рек, озер и морей (рис. 6), развитием оползневых и селевых процессов (рис. 7) и т.д.

Возможно, будут оттаивать скотомогильники, хранилища радиоактивных и токсичных химических отходов, ядовитые соединения ртути природного происхождения, что может привести к распространению инфекций и опасному загрязнению окружающей среды.

Кроме того, при деградации многолетней мерзлоты под морским дном на шельфах арктических морей выделяются такие парниковые газы, как метан и углекислый газ, которые еще больше усиливают потепление. Из-за быстрой дестабилизации метангидратов при нагревании могут происходить (и уже происходят) мощные выбросы метана, опасные для морских судов и нефтедобывающих сооружений. И действительно, в воздухе над Арктикой концентрация метана на 10% выше, чем в других местах планеты. Кроме того, при размораживании подводных многолетнемерзлых пород в больших объемах образуются не только газы, но и оттаявшая вода, которая перемещается с прибрежных прогретых участков шельфа к более холодным глубоководным. При этом формируются субгоризонтально вытянутые конвективные ячейки, что активизирует перемешивание водных масс и деградацию многолетней мерзлоты даже в условиях отрицательных придонных температур.

Метан и углекислый газ выделяются и при деградации многолетней мерзлоты на суше. В том числе наблюдаемые в последнее время гигантские воронки на полуострове Ямал, возможно, образуются по причине мегавыбросов метана (рис. 8).

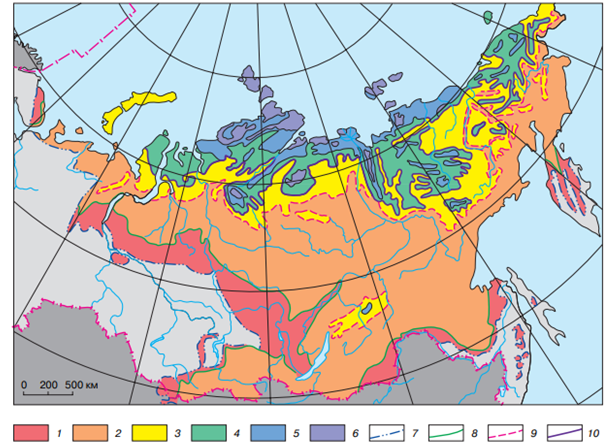

Если принять наихудший возможный сценарий потепления климата с увеличением среднегодовой температуры воздуха в Сибири и на Дальнем Востоке на 4–8 град. по сравнению с доиндустриальным периодом, то имеются прогнозы, по которым к концу XXI столетия сплошная многолетняя мерзлота деградирует на 80% и сохранится только в высоких горах и на равнинах севера Восточной Сибири и Дальнего Востока (эти зоны показаны на рис. 9 зеленым, синим и фиолетовым цветами).

Если же температура приземного воздуха повысится по сравнению с доиндустриальным периодом только на 2 град., то предрекают, что площадь, занятая многолетней мерзлотой на территории России, может сократиться к середине XXI века на 15–20%, а к концу столетия – на 30–50%. Ситуация будет усугубляться увеличением количества осадков на 10–15% или более.

Однако такие прогнозы основывались на большом количестве упрощений (неучете многих факторов) и строились с помощью палеоклиматических реконструкций. Однако глобальные потепления прошлого протекали в течение гораздо более длительных промежутков геологического времени по сравнению с современными быстрыми темпами изменений глобальной температуры приземного воздуха. То есть прогнозы, которые были построены с использованием палеоаналогов, относятся к квазиравновесным состояниям климатической системы, которые, вероятно, не наступят при современном потеплении еще достаточно долго (по крайней мере в течение нескольких десятилетий).

Кроме того, в имеющихся оценках реакции криолитозоны на изменения климата недостаточно учтена специфика теплообмена многолетнемерзлой толщи с внешней средой. Ведь климатические или техногенные факторы воздействуют на нее не непосредственно, как это происходит на поверхности ледников, а через ряд покровов (снежный, растительный, почвенный, сезонно-талый), свойства которых к тому же меняются в зависимости от сезонов года и по другим причинам. Изменения возникают и в других компонентах природной среды, влияющих на теплообмен между атмосферой и мерзлой толщей.

Таким образом, упомянутые прогнозы могут оправдаться лишь в пространственном, но не во временном отношении. То есть они, возможно, будут близки к истине к моменту наступления предельных квазиравновесных состояний климатической системы и многолетней мерзлоты, соответствующих исходному расчетному уровню глобального потепления. Но инерционное временное запаздывание реакций во всей толще многолетнемерзлых грунтов на изменение поверхностных условий может достигать десятков, сотен или тысяч лет.

Никто точно не знает, насколько значительным будет это отставание (в 2–8 раз или больше?). Кроме того, на каждом конкретном участке оно будет зависеть не только от потепления климата и/или локального техногенного воздействия, но и от таких факторов, как:

- широта, абсолютная высота, рельеф;

- начальная температура, мощность, тип и льдистость многолетнемерзлых грунтов;

- мощность, влажность и тип сезонно-талого слоя;

- толщина и тип почвенно-растительного покрова;

- количество и тип атмосферных осадков;

- сила, направление и частота ветра;

- толщина, структура и длительность залегания снежного покрова;

- близость к водоемам;

- теплоприток из земных недр и т.д.

То есть скорость и даже направление изменений характеристик многолетней мерзлоты при потеплении климата определяются на каждом конкретном участке всей совокупностью свойств ландшафта и его компонентов, всей системой положительных и отрицательных обратных связей, меняющихся вслед за потеплением.

Например, несмотря на рост глобальной температуры воздуха, в определенных ландшафтных условиях могут даже наблюдаться процессы, обратные деградации мерзлоты, – аградационные (связанные с сохранением и новообразованием многолетнемерзлых пород – понижением или стабилизацией их температуры, увеличением льдистости их верхних горизонтов, уменьшением толщины сезонно-талого слоя и т.д.). Аградационные тенденции могут наблюдаться, например:

- при сдувающих снежный покров сильных ветрах;

- на пойменных, низкотеррасовых, мелкодолинных и межгрядово-низинных участках;

- при увеличении толщины растительного покрова (между прочим, типичная высота растений в тундре уже увеличилась в среднем на 8 см за последние три десятилетия) и т.д.

Отметим, что внутриландшафтная дифференциация реакций многолетней мерзлоты на потепление приземного воздуха более характерна для регионов, расположенных ближе к южной границе криолитозоны.

В силу вышесказанного можно более уверенно предположить только то, что растепление многолетней мерзлоты в ближайшие десятилетия станет более интенсивным. При этом, поскольку в более южных районах ее подошва находится не глубже первых десятков метров, признаки деградации там будут наблюдаться раньше. В северной части криолитозоны нижняя граница многолетнемерзлой толщи залегает на глубине в сотни метров, поэтому изменения ее положения проявятся очень нескоро. Например, было рассчитано, что в южной части Новой Земли современная многолетняя мерзлота с глубиной подошвы до 420 м придет в соответствие с измененным климатом при повышении температуры на 1, 2, 3–4 град. только через 19–20, 26 и 30 тыс. лет соответственно (увеличение этих сроков с ростом температуры связано с тем, что мерзлый грунт должен будет протаивать на все большую глубину – от 90 до 315 м). Но все равно часть многолетнемерзлой толщи там останется непротаявшей.

Таким образом, процессы изменений в криолитозоне в связи с потеплением климата не носят линейный характер. Они будут достаточно медленными и вряд ли будут иметь катастрофический характер. И скорее всего многолетняя мерзлота в конце концов не исчезнет с лица Земли полностью. В северных районах она останется, а ближе к югу вызовет больше хлопот, но эти проблемы будут технически решаемыми. Времени на то, чтобы приспособиться, у людей будет достаточно, если, конечно, они будут серьезно относиться к мерам по адаптации. Вероятно, то же самое можно сказать и про остальные последствия глобального потепления.

О том, что человечество может предпринять, чтобы смягчить последствия современных изменений климата, мы поговорим в следующей части статьи.

Источник статьи: http://www.geoinfo.ru/product/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/globalnye-izmeneniya-klimata-chast-3-posledstviya-potepleniya-40857.shtml