IV. Классификация овощных растений по жизненным формам по г.И.Тараканову (1965).

Согласно этой классификации, все многообразие жизненных форм овощных растений по характеру плодоношения представлены двумя большими группами травянистых растений:

- Монокарпическими, т.е. плодоносящими один раз в жизни, после чего отмирающими.

- Поликарпическими, т.е. многократно плодоносящими.

- Монокарпические овощные растения представлены однолетниками и двулетниками:

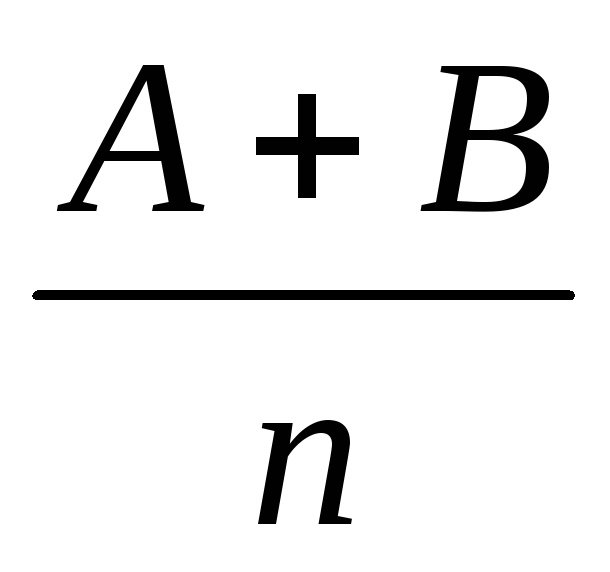

I.IОднолетние монокарпики – длительно вегетирующие яровые. По характеру вегетативных органов разделяются на пять групп: I.I.I. Безрозеточные – томат, баклажан, перец. I.I.2. Полурозеточные – салат, шпинат, китайская капуста, редис. I.I.3. Стелющиеся лианы – бахчевые, сорта огурца азиатского подвида. I.I.4. Лазающие лианы – горох, сорта огурца восточноазиатского подвида. I.I.5. Вьющиеся лианы – фасоль многоцветковая. I.2. Двулетние монокарпики – зимующие с длительным периодом покоя. Отмирают на второй год после плодоношения. По характеру вегетативных органов разделяются на две группы. I.2.I. Полурозеточные, которые исторически начинали рост в осенне-зимнее время, образуя приземную розетку и запасающий орган в земле, а с наступлением теплого времени года быстро развивали цветоносный стебель – корнеплоды семейства сельдерейных, капустных и маревых. I.2.2. Полурозеточные, которые исторически начинали рост в теплое осеннее время года, вытягивая стебель вверх (фаза рассады),а с наступлением холодов образуют розетку листьев и надземный запасающий орган- капуста кочанная и листовая, кольраби. 2. Поликарпические овощные растения представлены большой группой многолетних травянистых растений. Им присуще, наряду с половым и вегетативное размножение. Причем цветоносный стебель ежегодно отмирает до своего основания, а жизнь особи продолжают почки, зимующие под землей, в фазе покоя. По характеру вегетативных органов поликарпики разделяются на четыре группы. 2.I. Стержнекорневые травянистые поликарпики. 2.I.I. Одноглавые – на стержневом корне образуется розетка листьев и один цветонос – скорцонер, овсяный корень. 2.I.2. Многоглавые – на стержневом корне образуется группа розеток и несколько цветоносов – ревень, щавель. 2.2. Короткокорневищные травянистые поликарпики — спаржа, батун, шнитт. 2.3. Луковичные травянистые многолетники. Характеризуются тем , что в жаркий ,засушливый период года все растение переходит в фазу покоя с отмиранием корневой системы – лук репчатый лук многоярусный , чеснок (по М.В.Алексеевой, чеснок однолетнее , вегетативно размножаемое растение). Эта классификация ботанико-биологическая. В ее основе лежит ботаническая классификация растений по жизненным формам (И.Г.Серебряков, 1962). Она устанавливает взаимосвязи овощного растения с продолжительностью жизни, ритмом роста и развития, с габитусом, характером запасающегося органа, т.е. характеризует и ряд хозяйственных признаков овощного растения. Тема. Площади питания, способы посева (посадки) и схемы размещения овощных растений на площадиПродолжительность занятий– 6 часов аудиторных и 2 часа самостоятельной работы Цель занятия. Ознакомиться со способами посева (посадки) и схемами размещения овощных растений на площади. Освоить методику определения средней величины площади питания и количества растений на единице площади в зависимости от способа посева и схемы размещения растений. Уметь определять норму высева и виды на урожай. Задание. 1. Ознакомиться со способами посева (посадки) и схемами размещения овощных растений на площади. 2. Освоить методику определения средней величины площади питания при различных способах посева и схемах размещения растений. 3. Научиться определять количество растений на единице площади. 4. Освоить методику определения нормы высева семян. 5. Заполнить таблицу № 1. Тема изучается на лабораторно-практических занятиях и на опытном участке кафедры овощеводства, где студенты, пользуясь учебной и справочной литературой, а также натуральными образцами растений при различных способах посева и схемах размещения растений выполняют задания, предусмотренные методическими указаниями. Площадь питания и количество растений на 1 га при рядовом способе посева рассчитывают по формуле: S= А х С , где А – расстояние между рядами, С – расстояние в ряду между растениями – 70 х 30 = 2100 см 2 = 0,21 м 2 . Количество растений на 1 га определяли путем деления площади гектара в метрах квадратных на площадь питания одного растения: 1 га = 10000 м 2 : 0,21 м 2 = 47600 шт. При ленточном способе посева площадь питания рассчитывают по формуле: S =

Источник

Биологические особенности овощных культур

В зависимости от продолжительности жизни, овощные растения подразделяют на одно-, двух- и многолетние. Конечно, данное деление носит условный характер. Если на своей родине такие растения, как томат, перец, базилик и майоран, — многолетники, то в средней полосе России это типичные однолетники.

Для нормального роста и развития растениям необходимы тепло, свет, влага, воздух и питательные элементы. Но требования овощных культур к условиям среды в разные периоды их жизни неодинаковы. Так, в фазе набухания семян больше необходима влага, прорастания — тепло, в период появления всходов — свет. При оптимальной обеспеченности растения всем необходимым для его жизнедеятельности максимально реализуются генетические возможности его роста, развития и продуктивности, заложенные в нем.

Отношение к теплу. По требовательности к этому фактору овощные растения делят на несколько групп.

Зимостойкие (многолетние луки, щавель, ревень, спаржа, хрен, эстрагон). Эти культуры начинают расти при температуре 1°С, переносят заморозки до -10°С. Оптимальная температура для их роста и развития — 15-20°С.

Холодостойкие (капуста, корнеплоды, салат, укроп, шпинат, репчатый лук, овощной горох, бобы и др.). Семена данных культур прорастают при температуре 2-5°С. Температура выше 25°С угнетает растения.

Теплолюбивые (огурцы, кабачки, томаты, перцы, баклажаны). Их семена пускаются в рост при 12—15°С. Температура ниже 15 и выше 30°С угнетает растения, а при 0°С они гибнут.

Жаростойкие (арбузы, дыни, тыквы). Эти культуры выдерживают и 40°С.

В различные фазы развития растения всех групп предъявляют неодинаковые требования к теплу. Например, семена могут набухать при низкой положительной температуре, а прорастать — только при сравнительно высокой. Потребность овощных культур в тепле бывает различной даже в течение суток. Так, в темноте они не расходуют энергию на фотосинтез, следовательно, она уменьшается. Кроме того, ночью снижается необходимость в питательных элементах, поэтому температура воздуха должна быть на 5-7°С ниже, чем днем.

Многим овощным культурам, и особенно теплолюбивым, большой вред приносят весенние морозы. Причем небольшие, но длительные (несколько часов) заморозки растения переносят хуже, чем кратковременные (до 1 ч), но более сильные.

Отношение к свету. Для надземных органов растений (листьев, стеблей, цветков) свет играет первостепенную роль, ведь они содержат хлорофилл и на свету из диоксида углерода (углекислого газа) воздуха, воды и минеральных веществ образуют сахара, белки, витамины и другие необходимые для своего роста вещества. Самый важный период в жизни растений — появление всходов. В это время потребность в свете у них — самая высокая. При его недостатке растения вытягиваются, накапливают мало хлорофилла и часто гибнут. Слишком загущенные посевы недопустимы.

По отношению к свету овощные растения делят на очень требовательные (арбузы, дыни, тыквы, перцы, томаты, овощная фасоль, горох, огурцы); менее требовательные (чеснок, лук, столовая свекла, морковь, капуста); нетребовательные (салат, шпинат, ревень).

Для нормального развития растениям необходима определенная продолжительность светового дня. По данному признаку их относят к 3 основным группам.

Растения длинного дня (капуста, шпинат, салат, лук, морковь, сельдерей, горох и др.): для цветения и плодоношения этим культурам необходим световой день продолжительностью более 13 ч. При коротком у них растут лишь вегетативные органы, а генеративные не образуются совсем или формируются слабо.

Растения короткого дня (перцы, некоторые сорта томатов, баклажаны, арбузы, дыни, тыква, кукуруза, фасоль): в условиях короткого дня (менее 12 ч) раньше переходят к плодоношению и дают более высокий урожай.

Растения нейтрального дня (некоторые сорта огурцов и томатов). Эти культуры одинаково хорошо растут как при коротком, так и при длинном дне.

Удлиняя или укорачивая световой день, можно регулировать сроки цветения овощных культур и в результате получать хороший урожай.

Отношение к влаге. Овощные растения содержат 70-95% воды: она необходима для поддержания клеток в состоянии хорошего тургора (наполняемость). При недостатке воды туprop ослабляется, и растения увядают. С помощью воды внутри растений происходит транспортировка питательных элементов; благодаря ее испарению культуры регулируют свою температуру.

Наиболее требовательны к влажности почвы огурцы, салат, шпинат, капуста и редис. Корневая система у них развита слабо и находится на небольшой глубине, а листья испаряют очень много воды. Менее влаголюбивы арбузы, дыни, тыквы, морковь, свекла, горох, фасоль и кукуруза.

Однако излишняя влага вытесняет из почвы воздух, отрицательно влияя на рост и развитие растения. На почвах переувлажненных или с близким стоянием грунтовых вод овощные культуры плохо развиваются, а их урожайность резко снижается.

Отношение к воздуху. Из него растения потребляют диоксид углерода и кислород. В последнем листья и стебли недостатка не испытывают, но корни, особенно на плотных почвах, часто страдают от кислородного голодания.

Диоксид углерода — единственный источник углеродного питания. Следовательно, усилия огородника должны быть направлены на постоянное обеспечение доступа воздуха в почву и поддержание достаточного количества в нем этого соединения. Для этого землю постоянно содержат в рыхлом состоянии и вносят органические удобрения.

Таким образом, для создания оптимальных условий для овощных культур необходимо — при помощи агротехнических приемов — стремиться изменить условия среды, чтобы приблизить их к биологически требуемым. Но культуры и сорта все же лучше подбирать в соответствии с климатическими и почвенными условиями участка. Авторы советуют использовать сорта районированные или местные: они хорошо приспособлены к условиям произрастания конкретного региона.

Источник